近5年中医药治疗肝纤维化的方药规律分析❋

2020-03-13延国威王晓忠周铭心

延国威,马 燕,王晓忠,王 燕,周铭心

(1.新疆医科大学第四临床医学院,乌鲁木齐 830000;2.成都市第五人民医院,成都 611130;3.新疆医科大学中医学院,乌鲁木齐 830011)

肝纤维化(hepatic fibrosis,HF)是各种慢性肝病共同的病理过程,若未经及时有效的干预,将演变为肝硬化、肝癌等终末期肝病[1-2],严重影响肝病患者的生活质量。西医抗肝纤维化的基本策略是病因治疗,有效地针对病因治疗可明显改善肝病患者的肝纤维化程度,甚至逆转肝纤维化[3-4]。同时,临床中许多接受病因治疗的患者,即便肝炎症状在减轻,病毒学和生化学应答良好,肝纤维化程度却仍在加重。肝纤维化发生机制复杂,涉及多个方面的调节,而多成分、多靶点的综合药理学作用恰是中医药防治肝纤维化的特色及优势。本课题组运用方剂计量学方法[5],对近5年中药复方抗肝纤维化组方用药规律进行研究,现阐述如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

相关文献来源于中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang)、维普网(VIP),检索关键词为“肝纤维化”(模糊),发表时间限定为“2014年1月1日至2018年9月30日”或“2014至2018年”。

1.2 纳入标准

纳入单纯或联合中医药复方(有明确药物组成)治疗肝纤维化的研究。

1.3 排除标准

排除文中仅提供部分药物组成的研究、同一复方的再次研究、所选方药与已纳入研究的复方药物组成完全相同或为其构成部分的研究、方药来源无临床报道的研究、研究对象合并肿瘤等其他疾病的研究等。

1.4 中药类别规范化方法

按照《中药学》[6]进行药物分类和整理。

1.5 统计学方法

通过Excel2016提取和筛选拟研究目标方药,主要依据出现的频次建立数据库,录入完毕后运用SPSS23.0行统计描述及聚类分析。

2 结果与分析

2.1 文献的一般情况

通过检索策略共计检出23854条结果(知网9082条,万方10477条,维普4295条),根据纳入及排除标准,通过逐条阅读题录和摘要排除22915条;通过阅读全文进一步排除874条,得到68篇文献。通过整理核对68篇文献数据,仅保留同方异名者1条,最终共纳入60篇文献[7-66](共计纳入60方)。

2.2 组方药物分析

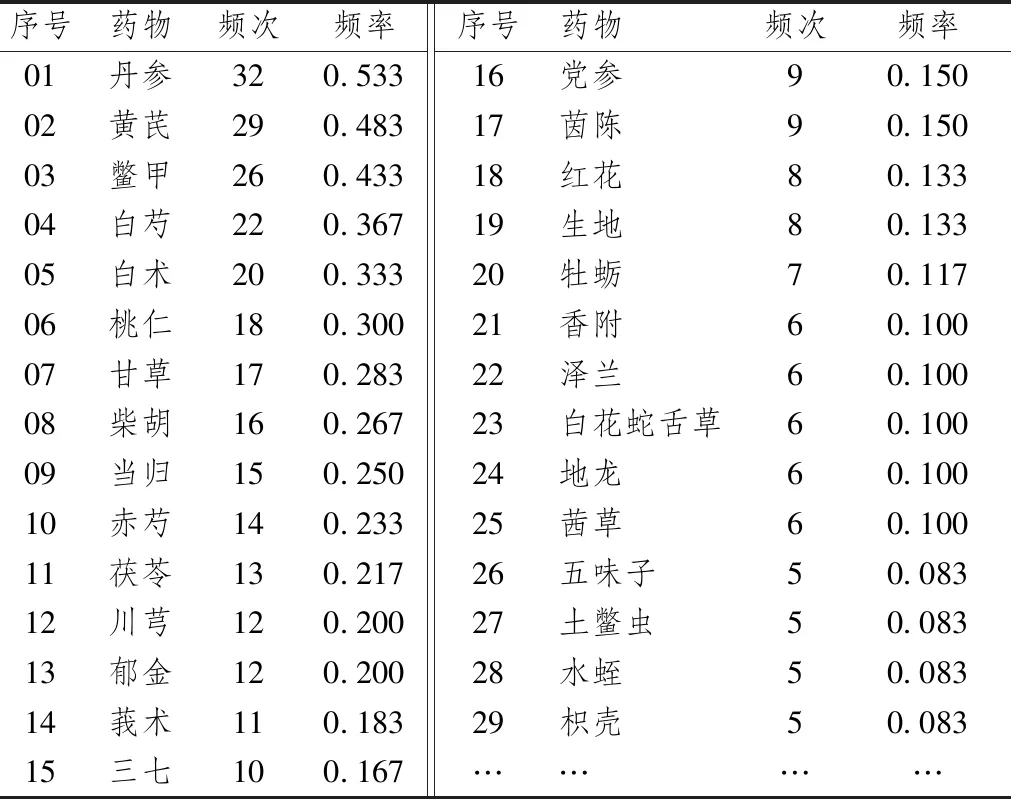

表1示,所纳方剂中,最大方16味药,最小方4味药,构成药物共计143味,累计出现571次,其中25味药物的选取频率大于10%。图1示,出现频率最高的前10味药物依次是丹参(53.33%)、黄芪(48.33%)、鳖甲(43.33%)、白芍(36.67%)、白术(33.33%)、桃仁(30.00%)、甘草(28.33%)、柴胡(26.67%)、当归(25.00%)、赤芍(23.33%)。对上述25味高频药物进行聚类分析,组方所选药物可分为三类:健脾理气类{(((5,11),21),29),[(14,15),((13,16),7)],(17,23)}、活血升阳祛湿类{((1,10),2),[((4,22),8),(12,25)]}与滋阴软坚类{(((19,24),28),18),[(6,27),((3,9),20)],26}。

图1 近5年中药复方抗肝纤维化高频药物聚类树状图

表1 近5年抗肝纤维化中药复方高频药物排序

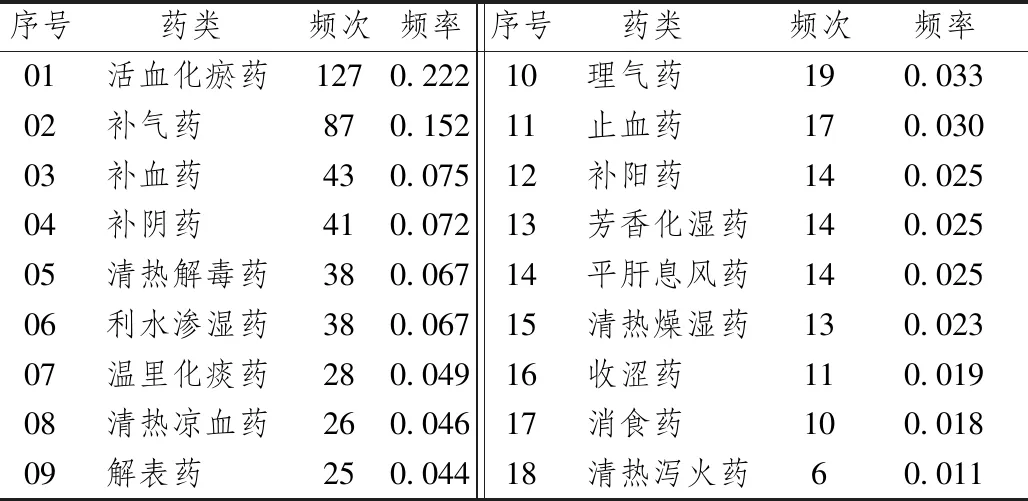

2.3 组方药类分析

表2示,所纳143味药物可归为18种功效类别,其中出现频率最高的前6类药物分别为活血化瘀药(22.24%)、补气药(15.24%)、补血药(7.53%)、补阴药(7.18%)、清热解毒药以及利水渗湿药(6.67%)。较之既往研究[67],近5年中药抗肝纤维化组方仍优选补虚药(29.95%)、活血化瘀药、清热药(14.78%)以及利水渗湿药,高频药类(利水渗湿药、清热药、理气药、活血化瘀药和补虚药)占比差异无统计学意义(73.64%vs76.61%),理气药占比明显降低(3.33%vs13.4%),补虚药出现频率明显升高(29.95%vs19.2%)。

表2 近5年抗肝纤维化中药复方药类排序比较

图2示,对18种药类行聚类分析,组方所选药类可分为四类:解表燥湿药(((15,18),13),9)、清热解毒药((11,12),5)、健脾利湿药(((2,10),6)7)与滋阴活血药{[(16,17),(3,4)],((1,14),8)}。

图2 近5年抗肝纤维化中药复方药类聚类树状图

2.4 地理区域划分分析[68]

图3示,所纳方剂中,华北地区8方(13.33%),华东地区9方(15.00%),华中地区14方(23.33%),东南地区13方(21.67%),西南地区8方(13.33%),西北地区7方(11.67%),东北地区仅1方(1.67%)。分别对抗肝纤维化复方组方药类及组方药物行区划聚类分析(东北地区1方,来自哈尔滨,代表性较低故不纳入统计分析,下同)。图3A示,在组方所选药类方面,可分为((((东南,华中),华北),华东),西南)与(西北)两类,东南地区与华中地区最为相似,西北地区与其他地区存在不同程度差异。图3B示,在组方所选具体药物方面,可分为[(西南,东南),(华中,华北)]与(华东,西北)两类,西南地区与东南地区最为相似,其次为华中地区与华北地区较为相似,华东地区与西北地区虽不甚相似但与其他地区差异明显。

图3 近5年抗肝纤维化中药复方地理区划聚类树状图

2.4.1 地理区域划分组方药类分析 图4示,在近5年中医药抗肝纤维化组方中:①活血化瘀药为各地区优选药类,除华北地区(第2位占19.48%)以外均占用药比重首位(西北18.92%,华东17.05%,华中25.19%,东南22.31%,西南29.58%);②除西北地区以外,补气药为另一优选药类(华北20.78%,华东15.91%,华中19.08%,东南16.15%,西南8.45%);③除西北地区和华北地区以外,祛湿化痰药(利水渗湿药+温里化痰药+芳香化湿药+清热燥湿药)为又一优选药类(华东6.82%+5.68%+1.14%+0%,华中9.92%+6.11%+1.53%+2.29%,东南6.15%+4.62%+3.08%+4.62%,西南4.23%+5.63%+2.82%+4.23%);④西北地区多用之补血药(16.22%)、补阴药(10.81%)、清热凉血药(9.46%),占比均明显高于其他地区,结合本段③④两条可知,西北地区抗肝纤维化中药复方组方药类与其他地区存在较大差异,其更偏重扶正,多用滋阴补血药,补气药、祛湿化痰药占比较少;⑤华中地区与东南地区优选药类占比基本相似,华中地区稍偏重温中利湿,东南地区稍偏重清热燥湿;⑥西南地区与东南地区特用清热泻火药,而西南地区并未用及消食药和收涩药,同时其解表药的占比高达8.45%;⑦华北地区未选用消食药及清热燥湿药;⑧华东地区多用解表药占比6.82%,未选用平肝息风药和清热燥湿药。

图4 近5年抗肝纤维化中药复方区划药类累计频次分布

图5示,近5年中医药抗肝纤维化组方特点为,东南地区(扶正祛湿、温里化痰、清热消癥);华中地区(扶正化瘀、清热利湿、温里化痰);华北地区(扶正化瘀、清热凉血、理气祛湿);华东地区(扶正祛邪、清热畅中、凉血消癥、活血祛湿);西南地区[((扶正化瘀、清热利湿),祛湿解表),(行气利水,温里化痰)];西北地区[(健脾利湿,扶正化瘀),(滋阴养血,行气宽中)]。

图5 近5年抗纤维化中药复方区划药类聚类树状图

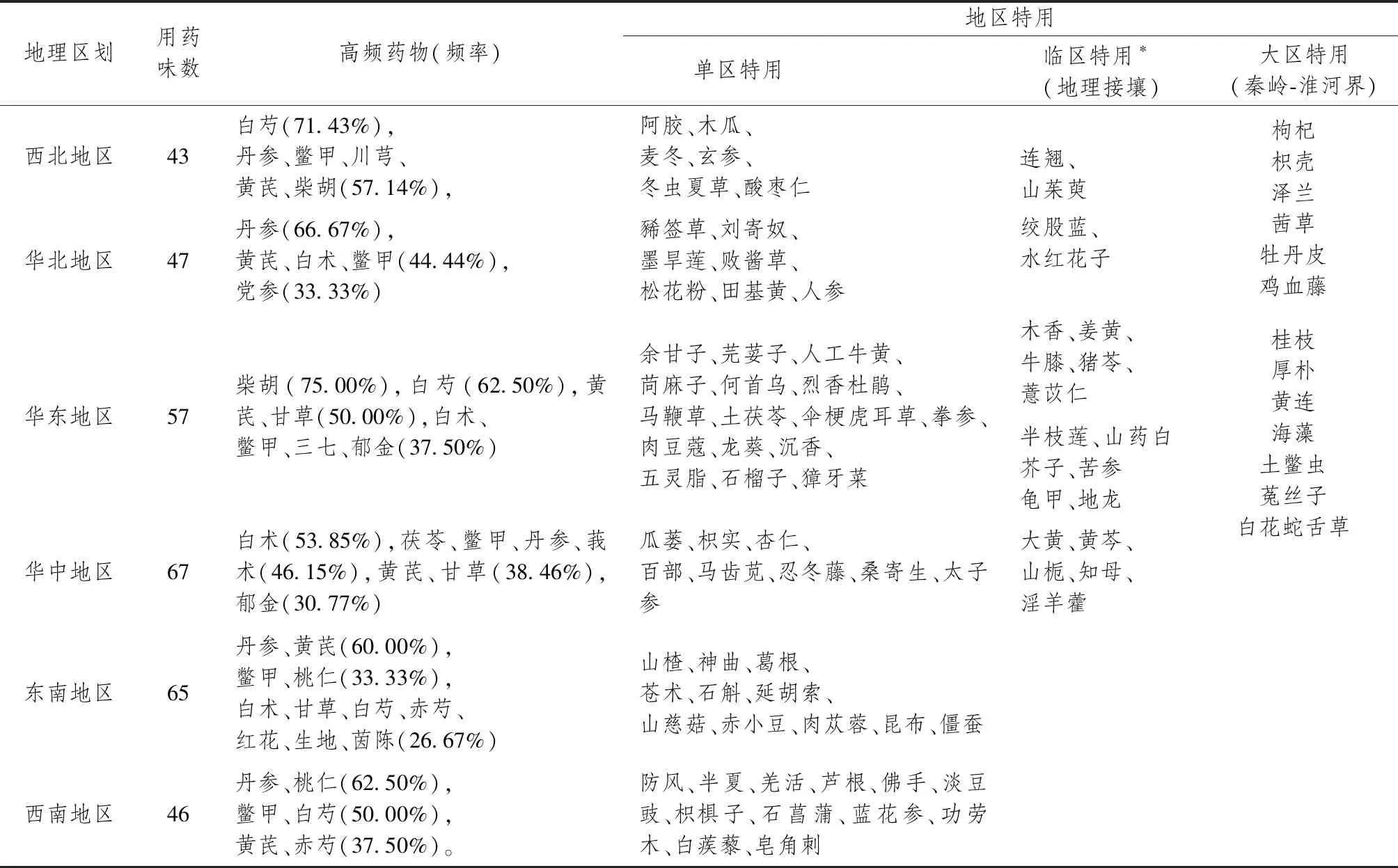

2.4.2 地理区域划分组方药物分析 表3示,在近5年中医药抗肝纤维化组方中:①各地区优选药物为丹参、黄芪、当归、鳖甲、桃仁等;②白芍较赤芍优选,以西北(71.43%)、华东(62.5%)为著,而华中地区芍药(白芍+赤芍)占比较低;③华东地区偏爱柴胡(75.00%),西北地区(57.14%)亦多尝验;④中东部4区善用白术,西部2区较之颇寡;⑤南北用药因地有异,北方喜活血养血兼以利湿佐伍破气之品,南方好解肌清热、消痰软坚辅以血肉有情之品;⑥华东、华北区用药繁奇而不逾矩,有经方发挥亦有新药新貌,泊来之品始见其效。

表3 近5年中药抗肝纤维化复方药物区划特征比较

3 讨论

中医学素来无肝纤维化的明确病名,依据其临床表现属于中医学“胁痛”“积聚”“肝着”等范畴。张永生[69]认为肝硬化属于“癥瘕积聚”范畴,肝纤维化作为其初级阶段可定义为“微癥积”;张轻舟[70]在其文献研究中指出,“肝积”与肝纤维化的主要症状最为接近,至于治法无外活血化瘀法和扶正补虚法。《四圣心源》云:“积聚者,气血之凝瘀也。血积为癥,气积为瘕……癥瘕之病,多见寒热,以气血积聚,阳不外达,故内郁发热……而溯其原本,总原于土,己土不升,则木陷而血积,戊土不降,则金逆而气聚,中气健运而金木旋转,积聚不生,癥瘕弗病也”(其中戊土为胃,己土为脾)[71],即强调保障全身气机调畅对癥瘕积聚发生与转归的重要影响,而维系脾胃中气的升降合宜是金木之轴功能正常(即肝升肺降)的基础,也是防治气血凝瘀而致癥瘕积聚的重点。

本研究结果显示,近5年中药复方抗肝纤维化组方的核心治则仍为扶正化瘀祛邪(其中祛除瘀、湿、热等邪是根本目的,以祛瘀为主;扶助正气是祛邪的必要条件及主要手段,以健运中焦气机为要),组方特点为以补为主、攻补兼施,配伍的基本结构可概括为健中益气、养血活血、清热祛湿。①《临证指南医案》载:“肝……体阴用阳,其性刚,主动主升,全赖肾水以涵之,血液以濡之”[72],这里的“体”指的是肝血和肝阴,“用”指的是肝气和肝阳,治肝宜“体用同调”,而补肝之“虚”即为和肝之“气血阴阳”,疗肝宜以阴柔之品涵其本,选药如《温病条辨》“鳖甲胶通补肝气而消癥瘕”[73]。《金匮要略·脏腑经络先后病脉证》载:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”。肝纤维化多影响脾的功能,伴见气、血、津液运化失常,补脾益气、健运气机应贯穿肝纤维化防治的全过程。选药如《脾胃论》“中焦用白芍药,则脾中升阳,使肝胆之邪不敢犯也”[74];②中医学认为肝为血海。《灵枢·无邪》有“邪在肝,则两胁中痛,寒中,恶血在内”,恶血即瘀血,如是邪客于肝,治宜活血化瘀;后《医学发明》亦云:“血者,皆肝之所主,恶血必归于肝。不问何经之所伤,必留于胁下,盖肝主血故也”[75],认为全身瘀血皆藏之于肝,旨在强调活血化瘀法于胁肋病(即肝病)的重要意义。③温病学派对近现代中医学临床实践影响巨大。鲁玉辉等[76]从络病学理论探讨肝纤维化的病因病机,认为“湿热”是肝纤维化发生发展中的始动因素,久则“化瘀入络”,强调防治肝纤维化应重视清热利湿,防止湿热化瘀入络。

本课题组认为,肝纤维化属于慢性迁延性疾病,基础肝病病程绵长。《素问·评热病论篇》云:“邪之所凑,其气必虚。”正气亏虚当为肝纤维化的病机之首。《诸病源候论》亦有:“虚劳之人,阴阳伤损,血气凝涩,不能宣通经络,故积聚于内也”[77],治宜补虚之法或辅以泻实;而真实世界中,大多数肝纤维化患者一般无临床症状,“缓则治其本”[78],临床防治肝纤维宜兼顾“体用同调”,以扶正补虚、健脾通阳为主,切忌单纯用活血化瘀、清热解毒等治标之法耗伤阳气。

同时本研究发现,近5年抗肝纤维化组方用药因地有异。《素问·异法方宜论篇》云:“医之治病也,一病而治各不同,皆愈,何也?岐伯对曰:地势使然也。”环境因素对人体生理病理变化确有显著影响。《素问·阴阳应象大论篇》云:“东方生风”“南方生热”“中央生湿”“西方生燥”“北方生寒”。一是东方即我国现今之华东,中医学讲风性开泄,指风邪侵犯人体易使腠理疏泄开张,故于多风之华东,论治肝纤维化时当着重注意是否兼有头痛、项背痛、汗出恶风等临床表现;二是我国地势西高东低呈阶梯状分布,整体向海洋倾斜。《医原》载:“西北地高,燥气胜;东南地卑,湿气胜”[79],东南地区湿气当属最重;然东方生风,风能胜湿,依本研究结果,东南与华中、川渝相较,差异仅在西南多燥少风,多用胜湿之风药,而东南与华中多风少燥,多用温燥之白术;三是现今之西北实古之西而偏北、以西为主,燥而多寒,“寒搏则燥生”[79],故而多燥;同时西北之燥,燥发无时、非独秋有,外燥多于内燥[80],故于西北地区论治肝纤维化当重视参合燥伤阴及寒伤阳而选药组方;四是北方大略为现今之华北,中医学讲寒性收引凝滞易伤阳气,指寒邪侵犯人体使气机收敛、气血运行不畅,经络不通、水湿不化、久之湿聚中焦而困脾,故于多寒之华北,论治肝纤维化当更重视温通经脉、温化寒湿、调畅气机。

方剂计量学是从文献计量学和数理统计学角度,对方剂的选药范围、组织配伍等客观特征加以计量描述,进而行方剂比较、方剂运用和方剂流派的计量分析与探讨[5]。本研究首次将方剂计量学方法运用于肝纤维化文献研究,对近5年肝纤维化文献中的方剂,从高频药物以及配伍药类方面进行总体分析;并通过地理区域划分[67]后的组间对比,深入探讨不同地区干预肝纤维化中药复方的组方用药特色。本研究尚存以下不足:一是排除了大量未明确具体药物组成的文献,导致代表性相对不足;二是参照的《中药学》[6]并非肝纤维化临证用药分类标准,或与药物临证实际功用相左,准确性欠佳;三是未对方剂之间相同药物不同剂量差异进行分析,结论客观性有待进一步提高。