试析数字时代和混搭文化背景下“挪用艺术”的兴起

2020-03-13拉蒙许懋琦

拉蒙 许懋琦

摘 要:挪用是一种通常被定义为借用或再利用已经存在于社会中的元素,来创造新艺术作品的行为,最早被采用于绘画创作。近年来,随着高科技数字艺术和互联网模式的突飞猛进, “挪用”艺术演变成一种常态艺术,出现在各个领域,演绎出混搭风格和混搭文化。本文分析了艺术挪用的历史、现代挪用形式的多样演绎,在此基础上,从时代特征、社会条件、当下文化需求等角度分析了“艺术挪用”兴起及成为潮流的缘由,并得出这种艺术模式必然存在的相应结论。

关键词:挪用艺术;混搭文化; 数字时代;缘由

导论

挪用艺术是指引用或借用早期艺术家的作品或风格来创作新的艺术作品,挪用艺术被普遍认为是一种后现代模式,随着20世纪中叶消费主义的兴起,从杂志到电视等大众媒体对大量图像传播的需求,使它不断生发新的意义。但这种做法仍然存在争议,艺术原创性、作者概念、艺术的边界性等成为主要争议点。持怀疑态度的人认为,如果创作只是建立在不负责任的寻找、复制、重组和操纵已有媒介、概念、形式、名称等任何来源的过程之上,那么艺术将会被理解成为一种琐碎、低要求的退化行为。然而,不争的事实是挪用艺术引发的混搭文化成为当下文化潮流,今天,对于在许多不同媒介中工作的艺术家来说,占有和混合流行文化元素是一种常见的做法,通过这种混搭文化,我们可以预见在数字化和全球化的21世纪,会有一个创新、实用和娱乐的新时代。

一、“艺术挪用”的渊源

1.“艺术挪用”初现于绘画领域

挪用源于对学习和了解过去的伟大艺术大师的渴望。魏因申克认为,“深入了解前人的方法和眼光是创造性活动的逻辑基础”在学院受过训练的艺术家学习前辈艺术家的作品,并对他们的作品进行复制,这也是学习特定技法的一种方法,例如对作品创造三维空间的错觉或有效构图策略。

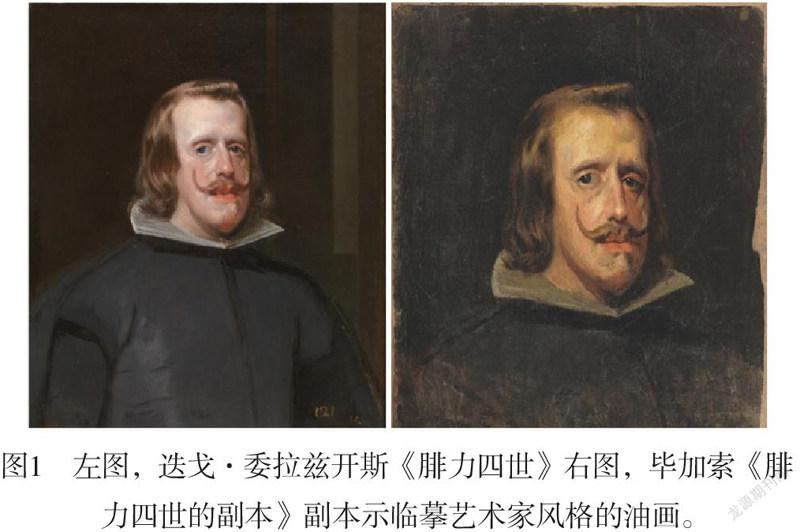

复制作品对模型选择、设计分析和技术方面的技能要求很高。从注重表现力到注重细节的图纸,有各种草图副本。随着时间的推移,能够展现临摹者技法的速写副本在艺术家和收藏家看来比文字副本更有价值。毕加索早期对迭戈·委拉兹开斯的研究就是一个例子。

在拉尔森所著的《与大师一学习:鲁本斯、维拉斯盖兹、透纳、德加、莫奈、萨金特、马蒂斯的经验》中,作者想要将学术实践传递给年轻一代的艺术家,鼓励读者艺术家通过临摹练习来培养个人风格的发展。这也是上述学术复制传统的一部分——其目的绝不是为了盲目抄袭,而是真正从大师那里学习技术,帮助学生发展个人艺术风格的技术。如,马奈《草地上的午餐》前景人物的动势及三角形位置结构的组织,借用了文艺复兴时期的版画《帕里斯的评判》里局部的人物造型方式。(见图2)

二、“艺术挪用”在现代艺术设计中的表现

当代的“挪用”概念始于1913年的马塞尔·杜尚,是一种突破传统艺术价值观,而创造一种新的艺术形式作为替代的方式。

“在亲眼目睹了战争的惨痛之后,杜尚感觉到相比之下艺术是轻浮的,他创作了许多大量的挪用作品,作为“反艺术”或“反美学”的例子呈现。他和其他参与过短暂的达达主义运动的艺术家认为,偶然的意外要比精心的完美学术型艺术更为重要,艺术家对现成物品的概念性重新设计是一种有效的创作形式。杜尚提出了“现成品”的概念。

當马塞尔·杜尚向独立艺术家协会举办的展览提交他现在著名的现成品作品《泉》(见图3)作品内容是一个在支撑基座上的陶瓷小便池,并在其上署名“ R. Mutt 1917”,但遭到了协会的拒绝。这是对当时的美术原创性、所有权和抄袭理念的挑战。

杜尚还延伸和颠覆了“为艺术而艺术”的理念,即艺术不需要为特定目的服务或教育公众,而可以仅仅是简单地“存在”。

三、艺术挪用的表现方式

挪用艺术与简单的抄袭复制不同,它基于全新概念和独立意义表达,采用已有图形方式作为灵感来源或者直接用作创作素材。从其表现方式上,我们将挪用分成两类:

1.构成和元素挪用

这是一种创造性挪用,艺术家借用已经存在的物品或图像并对其进行解构再表现,从而使原始艺术品和再语境化后的新挪用艺术品之间建立了显着的差别。

在这里,我们可以发现毕加索对如德拉克罗瓦的《阿尔及尔女人》、迭戈·委拉兹开斯的《宫娥》(见图4)和马奈的《草地上的午餐》的挪用。毕加索对这些作品进行解构,消除了其自己的绘画方式之外的一切,从而创作了一副新作品。仅保留对原创艺术家的暗示,使观众将其视为一件原创作品。

2.模仿性挪用

模仿性挪用是指使用已经存在的物品或图像,只进行很少或可以忽略不计的变换。在模仿性挪用中,艺术家通过改变图像和物品周围的环境来对其进行实验,并在此过程中对其含义进行重新构筑。比如迈克·比德洛对毕加索模仿创造的作品,谢里·莱文的摄影系列作品或理查德·普林斯的照片。

四、艺术挪用成为当下潮流的缘由

1.数字文化技术:为艺术挪用提供便捷的表现方式

自20世纪90年代以来,随着技术的发展、互联网服务的引入和个人电脑的大规模普及,引发了巨大的文化变革,挑战了之前对艺术挪用的理解,使其变得多样而模糊。

如今,挪用艺术家会浏览数字世界中无处不在的档案资料,通过“复制粘贴”或“拖拽”工具,对随时可用的图像、文字和声音进行取样,随意进行“盗版”、“混搭”或“混合”。如今,挪用已成为一种日常现象。媒体学者劳伦斯·莱斯格在2000年初将这种现象称为“混搭文化”现象。

2. 网络时代的“产消者”:人人都是艺术家

数字时代创造了一个让艺术家几乎无法创造或拥有“原创作品”的环境。媒体和互联网让艺术变得如此公开,以至于艺术使作品成为了其他的涵义,变成了混搭。

互联网用户不再被动,成为了新的创造者:“产消者”(“生产者”和“消费者”的合成词)。“产消者并不是消费其自己生产的物品的生产者”,因为他不生产这样的消费物品,而是通过文化符号的选择和混合操作(采样、重制、混搭等)来(重新)阐述他的“艺术品”。产消者是“消费他自己或他人后期生产物品的后生产者而非生产者”。

21世纪的一个典型例子是“网络模因”的概念。一旦你进入网络空间,就会自动地认为其他人也会出现并重新混合图像。例如,2008年街头艺术家谢帕德·费瑞使用谷歌图像搜索找到了一张奥巴马的照片,并在年创作了最初的《希望》海报设计,后来成为奥巴马竞选中使用的标志性杰作。(见图6)

五、结论

“挪用艺术”的兴起具备历史渊源,是社会文化背景使然。艺术挪用完全区别于单纯技术层面的“抄袭”、“盗用”概念,它是当下社会的必然现象,具有积极意义。

首先,“挪用艺术”是后现代多元文化潮流的一种表现。我们需要承认和捍卫已经存在了几千年的文化进化过程,在这个过程中,我们现在称之为“挪用”和“混合”的做法长期以来一直发挥着根本性的作用。挪用永远不会比今天更困难。硬盘不会变得更贵,也不会变得更小。网络不会变得更慢或更难访问。如果我们不是为了被挪用而创作艺术,我们就不会真正为21世纪创作艺术。

其次,“挪用艺术”造就当下“混搭”文化潮流。通过这种混搭文化,我们可以预见在数字化和全球化的21世纪,会有一个创新、实用和娱乐的新时代。通过最终将艺术从光环、原创和天才之类的传统观念中解放出来,产生理解和定义艺术的新概念。

最后,“挪用艺术”是时代技术、文化、理念发展的必然产物。我们已经看到了互联网是如何历史上第一次将来自世界各地、不同时期的内容整合在一起的。有了如此大量的信息,元素和图像结合的可能性是无限的。这种创作模式反映了时代的文化复杂性。在互联网上,我们已经习惯了“多任务处理”思维方式以任何用户都可能创造的艺术形式反映了出来。

参考文献:

[1]Weinshenker, Ann Betty. “Modern Artists Imitate the Old Masters,” Arts Magazine. July, 1979

[2]Boime, Albert. The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. Yale, 1986 (orig. pub. Phaidon Press, London, 1971).

[3]Larson, Dean M. Studying with the Masters: Les- sons from Rubens, Velásquez, Turner, Degas, Monet, Sargent, Matisse. Watson-Guptill, 1986.

[4]Mix, Elizabeth. (2015). Appropriation and the Art of Copy.

[5]Tucker, Thomas Deane. Derridada: Duchamp as Readymade Deconstruction. Lexington Books, 2009.

[6]cf. Toffler, Alvin (1980). The third wave. The classic study of tomorrow. New York: Bantam.

[7] Evans, D (ed.).(2009). Appropriation: Documents of contemporary art. London and Cambridge: Whitechapel Gallery and the MIT Press, pp. 40.

[8] Gersh-Nesic, Beth. “What Is Appropriation Art?” ThoughtCo, Dec. 30, 2018, thoughtco.com/appropriation-appropriation-art-183190.

[9]赫舍里靜. 挪用艺术作品的著作权侵权责任豁免制度研究[D]. 武汉大学, 2017.

[10]项苙苹. Copyleft:中国挪用艺术[J]. 美术文献, 2015(7):96-99.

[11]马 超. 传统绘画数字化挪用创作探研[D]. 南京艺术学院.

作者简介:拉蒙,(1992-),男,委内瑞拉, 安索阿特吉州, 莱切里亚,本科,艺术学,挪用艺术。