风景园林创作中“立意”与“营境”互构机制研究

2020-03-12古德泉

古德泉

GU De-quan

“风景园林学”自2011年被确立为一级学科以来,其实践内容早已超越了传统的“园林范畴”,突破了传统学科界面[1]。指导实践的风景园林创作理论在“景”和“空间”两个核心性概念[2]基础上得到了进一步发展,杨锐、王绍增等学者围绕“境”这一元概念从不同视角的进行理论思考,提出了“景境”“境道”“境德”“营境”“善境”等概念体系[3~5]。

“营境”对于风景园林创作而言是新的理论体系,“境”是创作对象,“营”则是创作活动,它不同于主客二分的规划设计理论,强调的是“人—境”合一的思维与方法,在实践中强调创作者对项目地块、生活需求的入境构思,要求在真实环境中基本完成对项目的立意构思,这种创作模式能够更好地把握场地的空间特质和实际需求。从实际操作情况看,营境理论在当代中国风景园林实践中的推广遇到一定困难,还需要与当前主流的设计生产模式进一步磨合。实践中大多数设计者会采用“理念先导、概念诠释、平面布局构成化及效果呈现艺术化”的以图为主要媒介的创作模式,其有利于在激烈的市场竞争中赢得项目,而且能够快速推进设计工作,并适当降低设计难度。但事实证明,这种创作模式存在不少问题。对此,不少学者呼吁回归中国传统,比如刘滨谊教授认为需要从特征、感受、原型、艺术本质和规划设计灵魂等根源结构的深层次上发掘中国风景园林的优秀品质[6]。所以,要使营境理论在当代中国风景园林创作实践与理论建构中找到一条适合的发展道路,应回到东方文化源头,探寻风景园林发展的驱动力[7]。

本文尝试通过梳理中国传统文艺创作意境理论体系,探讨中国传统园林的创作逻辑以及它在当代实践中的应用。

1 中国传统美学意境理论及传统园林创作逻辑

1.1 意境美学范畴及其相关内容

中国的园林艺术与文学绘画同宗同源、一脉相承[8],尤其是山水诗和山水画对造园活动的影响很大,因此有必要对中国古典美学核心范畴“意境”进行梳理,并从创作的角度探讨创作中“意”与“境”的关系。

山水画创作讲究“意在笔先”,“意”指的是画者在创作之前首先要想好画什么,画者心中之意始终贯彻在整个创作之中。明代画家董其昌指出:“作画必先立意以定位置,意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深,意古则古,庸则庸,俗则俗矣。”[9]由此可见,作画之初立意之高下决定了画境之品格。中国传统山水画重视意境的营造,通过山石、树木、云、雪等景物的描绘传达画家心中的境界,正所谓“外师造化、中得心源”,它不是对客观对象简单的描绘,也不是主观意念的随意拼合[10],是主体在想象中创造的、可以让欣赏者心神领会的情、景、意、象等。中国美学化的“境”,是一个主体化程度相当高的客体范畴[11]。山水画创作中的意境是由主体的、抽象的“意”与客体的、形象的“境”互相融合、建构,它们的关系不是主客二分的,而是流动的、综合的、整体的、有机的。同样,“意”与“境”也是中国古典诗歌创作绝不可少的艺术架构[12],在中国古典诗歌创作中的“意”无疑是指诗人心中的情思,包括情感、感受、情绪、愿望、灵感、思想等,通过诗人所创作的实境或虚境传达出来,欣赏者从而可以感受到诗人所营造的艺术境界。所以说,中国古代诗歌的审美特征和本体范畴是“意境”[13],可见其是中国传统文艺创作和审美的一个核心概念。

意境理论经过漫长的演进过程,在唐代得到发展。传为王昌龄的《诗格》明确论述了诗的“三境”:“物境”“情境”“意境”[11]。后王国维提出的“境界”说,对意境理论作了全面的概括,他把“意境”作为文艺批评的基本标准,认为“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界”[14]。由此可见,意境理论是主观情意与客观物境互相交融[15],“意”与“境”不是简单的叠加,而是融洽契合[13],因契合程度不一从而出现3 种关系:1)偏重客观再现的“物境”;2)偏重主观表现的“情境”;3)主观与客观和谐统一、物我交融、超越生命体验感受的审美体验的“意境”[16]。中国文艺中意境美学范畴的形成是经过长期的艺术创作实践总结的成果,该范畴所强调的是主体情思与客观环境之间的关系。评价一个作品的重要标准是创作者的主观情意与客观物境是否互相交融从而形成一定的艺术境界。

1.2 基于意境理论的中国传统园林创作逻辑

王绍增教授认为:中国传统园林,不管是大气的还是精致的,儒派的还是道派的,总是设法创造出一种熨帖人心的“境”,通过一种温情脉脉来潜移默化,寓教于情[17]。园林的“境”,首先是物境,即由一系列景物如厅堂、山石、水池、花木等以山水诗画艺术手段编排组织而成的“立体诗画”。其次是情境,园主人借助景物传达某种情感,如苏州园林退思园九曲廊的廊壁上有9 个漏窗,一个漏窗一个字合成一句“清风明月不需一钱买”,表达园主人被贬官后的心情;此园还有一个景点“闹红一舸”,反映园主想从“退思补过”转到“进思尽忠”的期望[18]。再有就是意境,园林超越景物形象而达到一定程度的艺术境界,如拙政园中“藕香榭”“荷风四面亭”“远香堂”“留听阁”等景点,虽然在造园要素中都含有荷花Nelumbo nucifera,但它所表达的境界却不相同,在景象之外,明显渗透了园主人的审美趣味和主观感情。

由此可见,造园活动实质上就是“营境”,中国传统园林的创作逻辑是创作者在真实环境中观察思考(所谓“相地”),通过想象空间来布置景物(“立基”),塑造意境,组织游线,最后处理工程和艺术的细节[19]。从创作的视角看,创作者也就是计成所言的“能主之人”,是营境活动的主体,在创作过程中是以一个生活在园林中的人的身份去谋划园林[20]。这种创作属于入境式造园法[19]。

中国传统园林“物我合一”的审美趣味具有明显的主体意识,贯穿在园林的营造和鉴赏活动中,首先是创作者的主旨情感或造园思想通过园林景物呈现出来,其次是作品完成后鉴赏者在境中感受园林的意境。人与境的关系是流动的、诗意的并且不断变化的,而联系其中的就是“意”,创作者立意之高下直接影响到营境活动及其结果,而鉴赏者能否解读其中意趣也与他对环境的感受能力相关。

2 风景园林创作中的“立意”与“营境”及其互构关系

习近平总书记在十九大报告中提出,要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,这句话为今后我国文化建设事业的发展指明了方向。十九大报告里提及的创造性转化和创新性发展,是对优秀传统文化的继承和发展问题的又一次强调。中国传统园林作为中国文化重要组成部分之一,在风景园林快速发展和大力弘扬文化的今日,从创作的角度探讨中国传统园林营造思维与方法的现代转译及发展非常必要。

目前的主流创作模式是以图纸、模型为设计媒介,将设计构想落实到图纸,再到工程预算、施工等环节。这种图面式设计方法在实践中更容易操作,也比较容易实现“标准化、流程化和数字化”的设计范式。但其对于风景园林设计带来的副作用,可以用“孤立、静止、片面”来概括[19],容易使创作者过度重视概念、构成、图形、形体等操作而逐步丢失对场地自然环境的感知能力,甚至过于偏重园林的非生命的元素,过于关注人造物体,而冷淡了对生命本身的热爱[19]。所以,营境理论的提出就是希望可以公平对待东方文化与西方文化,坚信中国风景园林有着自己以辩证的综合性思维和实事求是方法为传统的特长,在摆脱封闭守旧文化环境的羁绊和掌握现代科技发展的成果后,必将超越以个人表现和分裂式思维为特征的所谓“西方工业时代景观设计”,再创辉煌[7,21~22]。

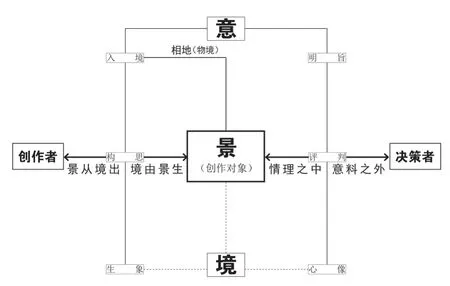

在营境理论的实践中,将中国园林“物我合一”的入境式造园法与现代景观主客分离的图面式设计方法[19]融为一体,既发挥图面式设计在形态逻辑、空间结构、几何构成、比例尺度等造型优势,又融入入境式设计对时空组织、人境合一、景物编排、位置经营、关系照应等手段[22]。实践还发现,中西园林设计方法融合的关键是创作者的“立意”构思和“营境”思维,两者之间是相互建构的关系(图1)。

图1 立意与营境

2.1 物我合一的立意构思与营境思维及其互构关系

风景园林创作中的“意”,是指创作者的主旨思想、设计意图、空间意象、艺术境界等主观内容,创作中强调“意在笔先”,也就是创作的第一步先要完成“立意”构思。立意是一个复杂的心理活动过程,体验、直接、经验、逻辑、推理等思维方法都有可能是立意的手段,可以说“意”的确立就是明确营境的总体思路,并将其作为指导营境过程的依据。立意要求创作者既对场地的空间特质、周边环境、地形地貌等了如指掌,也对使用者的功能要求、使用习惯、生活方式、文化背景等进行深入研究。它遵从“景从境出”的创作路径,就是风景园林的创作对象(景)必须符合使用者(人)的需求,也必须适应基地现状(境,含自然环境、生态环境、空间环境、社会文化环境等)条件,“人”“景”“境”三者是互相缠绕与互动的关系,核心是人的需求[22](图2)。

从图2 可见创作者、决策者及使用者是营境的主体,而“景”及其所处的环境则是营境的客体,主体与客体不是二分关系,而是物我合一,主体对客体的认知、评判及构思都是在相互耦合、关照的基础上完成的,既要求“景从境出”,又要做到“境由景生”。营境过程不能脱离真实环境及其生活方式,因此立意与营境的互构关系是设计创作沟通、对话的重要机制,也是达成共识的内在逻辑,其中任何一方的强势或者失语都有可能导致立意构思的偏颇,从而使得园林与生活脱节。从这个角度看,风景园林师在规划过程中利用自己的专业知识,协助当地人作好土地的规划、设计和护理,尤其是一些场地条件复杂的项目。也就是说,大部分风景园林师的工作,最终应该向“学生、教师和设计服务员的综合体”转移。风景园林师只有把自己的生活深深扎根于某一个具体环境中,让自己时刻感觉着“上天的脉搏、自然的律动”[21],才有可能做到立意与营境之间的互构。

图2 意、景、境及人的关系图

2.2 东西园林设计方法融合的设计范式

目前设计模式普遍要求做到有“三效”(效率、效益、效果),而入境式设计方法则要求有充足时间的调研、沟通、构思,这些都与当前的设计模式相冲突。因此,在营境理论实践中,尝试融合入境式设计与图面式设计两种方法,建立一套新的设计范式,旨在实现风景园林当代实践“三效”平衡的市场需求。一般情况下,将规划设计工作分为方案设计、初步设计和施工图设计3 个阶段,都是以图纸为主要媒介,无论是手工制图还是计算机辅助设计。新范式主张在方案设计阶段以入境式设计方法为主,要求主创设计师对项目场地条件、用户使用需求等进行比较深入的调查研究,在真实环境中完成立意构思,以“物我合一”的思维明确营境操作手段,在此基础上以图面式设计方法作为操作媒介和表达手段。这样可以在方案构思阶段比较好地协调感性与理性、人工与自然等对立的关系,让所创作的景(创作对象)更加自然和贴近生活;而初步设计、施工图设计阶段的工作是在总体布局、竖向设计、种植规划、节点设计等技术体系确定后的设计生产,则选择图面式设计方法,有利于生产的组织和任务完成。

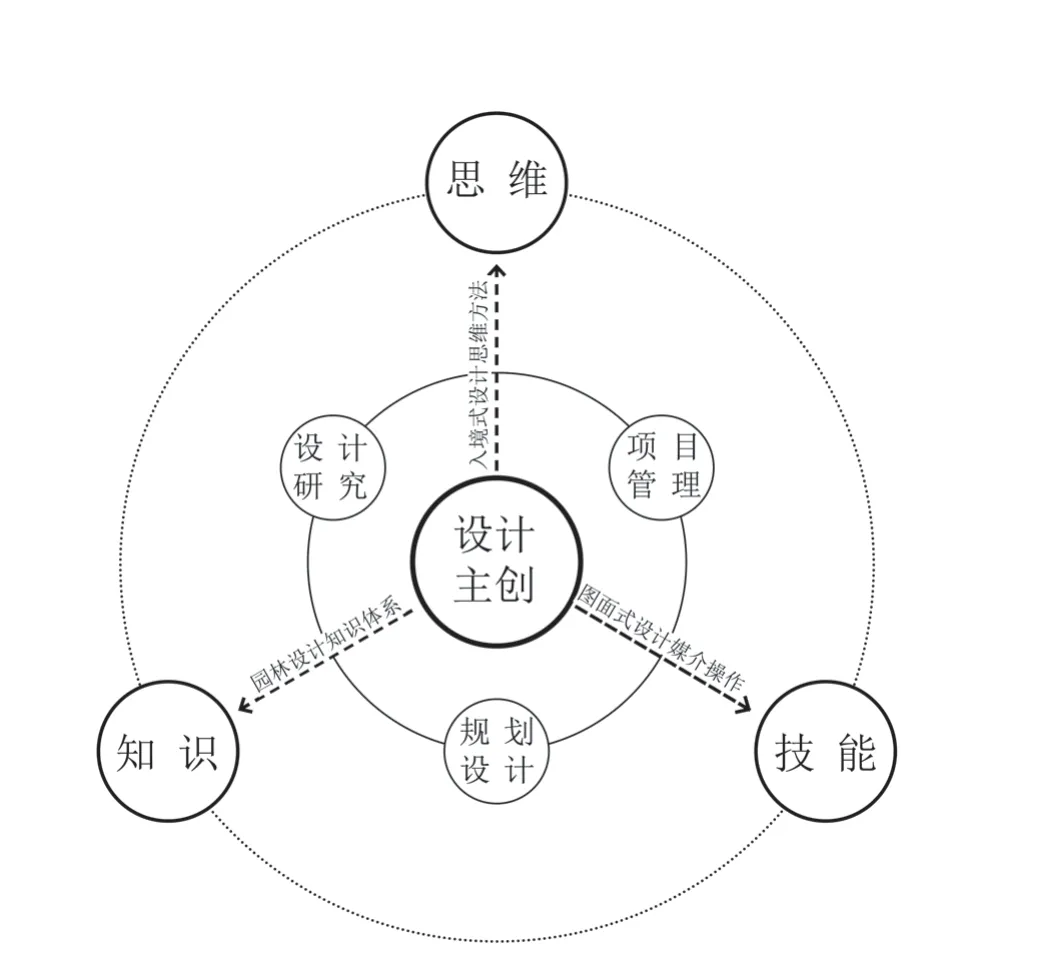

新的生产范式要求设计主创能够做到“知识—思维—技能”三位一体,既要有娴熟设计操作技能,又具备清晰的设计任务管理能力,还要有实事求是的思维方法和设计研究能力。在整个创作过程中设计主创的“立意”构思与“营境”思维能力是最为关键的环节(图3)。

图3 主创设计知识—思维—技能体系图

3 小结

通过笔者两年多营境理论的研究与实践表明,古今、中西园林设计思维与方法融通在当代风景园林创作实践中具有一定的指导意义。这种探索同时也是对中国传统园林文化营造智慧的进一步传承和发展。但在实际研究过程中,还有很多问题尤其是在古今、中西思维和文化下的方法体系兼容性以及营境理论的操作性、规范性等,都需要进一步的探索与研究,最终是将营境理论转化成适合当下实践需要的、可操作的具体技术路径和操作方法。

致谢:感谢刘琪对本文作出的贡献。

注:本文图片均为作者自绘。