“花间隐榭,水际安亭”

——基于华南植物园水榭和桂林芦笛岩水榭的营境分析

2020-03-12翁子添

翁子添

WENG Zi-tian

1 研究背景

北宋董源《溪岸图》(图1)里藏着这样一座水榭:它半隐在前景巍峨的巨石后,倚身长松古木,借着山石气势,在一片宋式的荒寒野境里僻出一隅安然的天地,庇护着檐下高士及妻儿。它在王澍《与水絮语》一文里被借以阐述一种园林视角下的中国建筑形象—半隐于自然中的建筑。同样出现在该文章中的南宋刘松年的《四景山水图》(图2),则被标以“望水”之名:画中的水榭仿佛一张端坐水际的南官帽椅,临水远眺,面着远山淡影,不再寻求掩映于山水中的姿态[1]。

这两种山水间的建筑情境,或旷或奥,或显或隐,曾反复出现在中国山水画中,以描绘理想的山居图景。它们与明代《园冶》里“花间隐榭,水际安亭”遥相呼应,被演绎成风景建筑中两种经典的山水情境,并在当代岭南风景建筑的实践中又被赋予了一种现代性的表达,历久弥新。

随着国内公园与风景区的发展建设,一批接受了现代主义建筑思潮的设计师得以在这股建设浪潮中探索实践。他们逐渐摆脱模拟传统建筑形象的表现窠臼,转而强调空间、结构、材料逻辑的理性。其中郑祖良先生设计的华南植物园水榭(图3)和尚廓先生设计的桂林芦笛岩水榭(图4)正是这一背景下诞生的两个优秀的现代风景建筑。

华南植物园水榭建于1965年,位于“龙洞琪林”景区内。该景区由棕榈园和孑遗植物区两个半岛及人工湖组成,一边沿岸片植落羽杉Taxodium distichum,一边为棕榈植物林带。水榭位于T 字形水体的交汇口,背靠几株郁郁葱葱的高山榕Ficusaltissima,连通着大草坪。不同于传统园林建筑的水榭形象,华南植物园水榭无论在空间或者构造上都深受现代主义建筑的影响。两片出檐深远的水平楼板由钢筋混凝土柱网支撑,呈现出密斯式的“水平板式空间”,与周边竖向的棕榈植物和落羽杉林形成强烈的对比。同时,建筑通过位置经营、路径组织、林木搭配等手段,又与周边山水环境构成一幅山水掩映的山居图景。

图1 溪岸图(局部)

图2 四景山水图(局部)

图3 华南植物园水榭

图4 桂林芦笛岩水榭

倘若对仗植物园水榭“花间隐榭”的山水掩映的情境,桂林芦笛岩水榭或可与“水际安亭”相佐,描绘出水际泊船的画意。建于1977年的芦笛岩水榭,位于芳莲池西岸,主体造型吸取旱舫和民居的形式。主体与驳岸之间用一桥廊相连,面湖一侧伸出贴水平台,作为游船码头。底层敞厅可供休息,设小卖部兼售船票。建筑局部设二层阁楼,可在上面眺望远景。

本文分别以华南植物水榭和桂林芦笛岩水榭两个现代风景建筑为例,尝试从情境、场景和身体体验3个角度,探讨风景建筑的营境操作。

2 情境经营

2.1 花间隐榭

“花间隐榭”,旨在于花木与建筑之间达成山水掩映的山居情境,华南植物园水榭正是以此意造。

水榭之“隐”首先得益于其进入路径和周边林木、地形的组织。自临近的植物园北门进入园内,一路进入孑遗植物区,岸边竖向的植物群落林立,沿岸形成错落的视觉屏障。这些曾被李渔形容“下不侵其地,上不蔽其天”的棕榈植物,和呈塔型的落羽杉沿着路径、驳岸片植。随着路径的游移,视线的中层形成柱廊般隔而不分的游走体验。水平展开的水榭平台隐约出现在游线的前方,似有通津。一路直至文昌桥,低临水面的弧形平台才逐渐在榕荫后现身。北面沿岸林立的落羽杉在临近水榭的转角处被置换成几株树冠横展的高山榕,如幄如盖,将水平横展的水榭压合成框,仅透露出漏空墙后几分水意。

另一方向,由南侧主园路和大草坪往湖边北望,水榭几乎消隐在植物和地形里。从场地剖面上看,水榭的一层楼板沿主园路向水岸方向分三层跌落,降低了从草坪和路面正常视高所得体量高度;从平面上看,水榭有一半体量落于陆地,一半通过混凝土框架凌波而跨。这些操作,无异于《园冶》中“立半山半水之间”的场地机智—将建筑嵌入一派盎然的林木间。

建筑在场地中的面向,同样决定了建筑的体量呈现。面湖而居的水榭坐东南,朝西北,将正立面朝向T形湖面的纵深长轴。沿着与长轴平行的湖边路径游走,行人始终与水榭保持着斜对的视线关系。“不烦偏径,顿置婉转”的路径设置让植物园水榭即便拥有范斯沃斯住宅的类似水平体量,也无法轻易获得其完整的立面信息。

2.2 水际安亭

在中国的山水绘画传统里,风景建筑是引人展开“行、望、居、游”的工具—“见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山房而思居,见岩扃泉石而思游”[2]。在造园中,这些“道具”同样暗示了未来某种活动的发生:“艺花可以邀蝶;垒石可以邀云;栽松可以邀风;贮水可以邀萍;筑台可以邀月;种蕉可以邀雨;植柳可以邀蝉。”[3]桂林芦笛岩景莲芳池泮的水榭,以“舟”的形象呈现,似有“邀君载酒寻诗”之意。

不同于华南植物园水榭“柳暗花明又一村”的“藏”,芦笛岩水榭在体量和布局上则旨在营造出“水际安亭”的“显”:水榭西侧接以房廊,将建筑体量推向水中,跨水凌波;东面与景区入口隔水遥望,以最能展现其船舫特征的侧立面示人。这个通体白色的水榭显然脱胎于传统园林里船舫“不系舟”的情境意象,但又不满足于传统符号复制挪用。建筑在借用其象征要素叙事的同时,以清晰的楼板、坡顶勾勒出建筑的体量。为加强水榭“漂浮”水面的感觉,建筑首层钢筋混凝土楼板自水中支柱前后各挑出1.3 m,左右各挑出2.5 m;连通亲水平台的荷叶形汀步直径1.5~3 m 不等,均由水下单柱支撑,如荷叶挺立水面般,更显轻盈[4]。

除了在造型和体量上表意“船型”,芦笛岩水榭更承担了游览路线中“山—水”景致的转折枢纽。坐落在大尺度自然山水中的风景建筑迥异于尺度极致压缩的明清私家庭园,其建筑的选址、布置都力求在已有的山水中串联游径,剪裁山水,为游人创造最佳的观赏条件。以芳莲池为中心的芦笛岩景区,西北为芳莲岭和光明山所环抱,东南视野开阔。水榭布置在芳莲岭和芳莲池之间,背靠芳莲岭山麓,面朝东南池面,可远观层峦叠嶂。自接待室下山入榭,视线由山径的压缩转入水际的平远图景,完成了游径序列“奥—旷”的转折。水榭东面围护墙上精心处理的开窗也似乎有意剪裁山水,似有李渔“尺幅窗,无心画”的巧妙取景。

芦笛岩水榭不仅作为如画风景的视角要素,提供了的行游情境的可能,更在具体的行游场景里,完成“水际安亭”入画的体验。

3 行游场景

在大尺度上完成了建筑与自然山水间依形就势的情境经营,风景建筑还需要借助具体空间的营造,在内部展开行游场景的组织—“凡欲显则引之导之,凡欲隐约的则避之蔽之,从而构成从大自然中精选、剪裁、加工、点染出来的顿挫抑扬富有节奏的美好的段落”[5]。

这种以身体为尺度,通过空间来组景营境的方式,同样反映在这两组建筑中。植物园水榭和芦笛岩水榭虽然造型各异,但两者都可视为柯布西耶多米诺体系(Domino)模型的衍生。钢筋混凝土柱梁板在这两组风景建筑中,分别从水平和竖向建构出各自的行游场景,以寻求同外在的风景结合成传统园林指向的山居图景。因此,平面与剖面分别成为这两组建筑空间分析的切入点。

3.1 平面行游

依据“花间隐榭”的情境意图,华南植物园水榭沿着水平地景铺陈,其内部空间也通过平面的墙、柱组织一一展开(图5)。

华南植物园水榭内部空间的行进,延续了进入水榭前路径的婉转变化:初临水榭,前景被如幄树冠和深远的水平檐口压合成幽暗的景框;另一端,水上碧色透过一面混凝土博古架展现出诱人的逆光。入口以竖向格栅和镂空景墙垂直于透景长轴,隔断出深远不尽空间意象。随着台阶踏入建筑,视线方向也随之转换—从幽深的景观长轴扭转为内部天井的树石小景。沿通向亲水平台的路径行进,身体随室内混凝土屏风和天井庭院的三度转折绕行,顿时已没入巨大而浓暗的平屋面下,室外的风景早已被深远出挑的两块楼板裁剪成横向延展的水平画卷。

这一近似古典园林中“前后掩映,隐现无穷,借景对景,应接不暇……左顾右盼,含蓄不尽”[6]的体验,极尽开阖启闭通阻之变化。这种变化曾被王欣归纳为由园林中4 类水平遮罩(山墙、门扇、窗洞、屏风)所构造[7]。这些“水平遮罩”成为植物园水榭构造行径体验的重要要素:1)混凝土隔架,这类形似古典博物架的隔断由厚约30 mm 的混凝土预制板组成,板间距450 mm 以上,形成视线较通达的空间隔断;2)混凝土预制百叶格栅,横截面呈棱形的竖向格栅间距在100 mm 以内,平面上每根格栅与墙面呈角度排列,形成一实一虚两个行进方向的透景差异;3)预制空心混凝土砌块墙(现已不存);4)毛石砌筑墙。

比之于被誉为“现代主义建筑重要的空间标本”的巴塞罗那德国馆,以钢筋混凝土材料构造的植物园水榭内部透视角度呈现出与前者惊人的相似构图。但不同于密斯构造精美的大理石墙体以瓦解建筑空间本体,植物园水榭的空间序列表达出另一种其强烈的空间意图—结合外在的风景。

首先,上文拆分的四类空间隔断依据透景的程度依次封闭,前3 类具备隔而不断的透景效果,基本被置于垂直纵深长轴方向,在进入风景的方向上制造视觉的绵延,构造出内部开阖启闭通阻之变幻。

其次,通过平面阅读,还可以在这组景致展现序列中发现其迥异于德国馆的空间要素—嵌入的3 个天井内庭。这3 个颇具岭南风致的内庭,2 个为配置树石小景,1 个为水光天井,为行进序列植入了丰富的景致意象,同时担保了每次行进方向的变换皆可“眼前有景”。3 个庭院的组合也曾镶嵌在西泽立卫的周末住宅中,为封闭而扁平住宅内部带去光和自然。而在这里,它们则多半与隔断遮罩结合,给水平横陈的现代屋顶下,带入栖居山林的诗意。

图5 华南植物园水榭一层轴测图

3.2 剖面行游

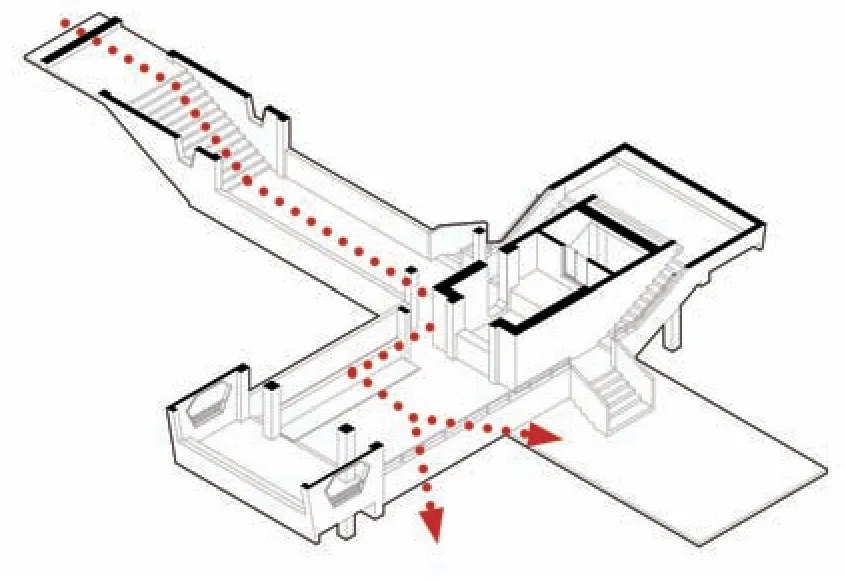

区别于植物园水榭大体在一个平面上行进,芦笛岩水榭的行游场景随着身体登临的标高变化,在剖面中展开(图6~7)。

芦笛岩水榭平面呈十字形,主体建筑一字形平行驳岸设于水中。呈现“船舫”造型的芦笛岩水榭具有区分度较高的建筑面向—南北长轴上主体“船身”平面几乎对称布置,立面上呈现出作为船舫最为典型的外轮廓;东西轴上入口长廊序列接续了“船身”短轴,西面朝山,东面望水,成就水榭最重要的观景面。结合内部沿船身长轴布置的登临楼梯,在这样一个相背迥异的观景建筑中游观,意味着其行游过程中身体与视线将经历多次的方向转折—这为在此建筑中植入丰富且差异化的取景带来空间潜力。

芦笛岩水榭的游览路径是从西侧桥廊开始的。沿莲芳岭山麓转身入廊,随着踏步拾级而下,来访者也从山的体验,逐步转向亲水。行走廊中,水榭船身横亘于前,高2880 mm 的内廊楼板压合而下,视线在其中极度压缩。廊桥的尽头是作为水榭功能核心筒的小卖部,引导了登船后的第一次转折—左路有楼梯登临上榭,右路则进入一层水榭敞厅,可绕行中间核心筒直至东面跌落的亲水平台。从东西向剖面可读出这一路线上布置了三重标高,在经历5 次行游转折后,层层跌落以至水面。视线也经由廊桥的封堵,到敞厅的框景长轴,直至东面贴水平台的极度开放。

建筑在廊桥入榭后,还提供了南北方向的“登临”体验。以敞厅一层标高为基础,水榭南端楼板抬高两步台阶拟作“船头”平台。北端绕行核心筒小卖部登临可上二层阁楼。沿着两侧楼梯拾级而上,可见楼梯转换平台上面景而置的靠背坐凳,邀君停驻,原本为了解决登临高差的楼梯转换平台在此被赋予多一层身体入画的景观面向。此刻转身朝南登梯,才入阁登台,远眺湖光山色。南北剖面上动态的行游变换比东西轴有过之而不及:或得益于水榭主体横长的体量,此轴上内部4 个不同的标高被赋予各自清晰的取景朝向,随着身体由低至高的行游,变奏出明暗交替的空间节奏。

这一系列丰富的行游意象得以被凝固在一个面积仅230 m2的水榭里,不仅得益于在平面上由功能核心筒所解放的空间自由,亦离不开剖面上错落有致的高程变化—它甚至与水榭轻盈如舫的立面紧密结合,包裹出“建筑物体”般的“精确”的造型。

图6 桂林芦笛岩水榭剖透图

图7 桂林芦笛岩水榭剖轴测图

4 身体居景

一如《园冶》为水榭所作定义—“榭者,藉也。藉景而成者也。或水边,或花畔,制亦随态”[8],被计成寄托了“借景”之要务的水榭,大可摆脱形制的窠臼;又如宋画《风檐展卷图》所出示的栖居场景—山水屏风界定了檐下高士面景而居的栖居面向,而向外出挑的美人靠,更意欲将身体探向林木交杂的自然。中国人对自然的迷恋,不仅要以建筑借景如画,还希冀以身体入画,去感知更为细腻的居景体验。

就这种身体居景的体验而言,华南植物水榭之“借”旨在通过深远的屋宇与景物达成的对景关系;而芦笛岩水榭则要将身体的姿态凝固在由坡顶与家具装折压合成的墙身大样里。

4.1 平顶如框

初见华南植物园水榭,或多为其轻盈凌水的建筑形象所惊叹,特别是其钢筋混凝土水平屋顶,檐口厚度仅100 mm。身居其下,湖光树影斑驳地倒映在抽象的白色屋顶天花上,视线轻易地沿着轻薄的平顶滑向前方尽染的层林。随着身体向水际漫步,视线也从明清手卷般裁山剪水扩展为云林山水的平远画境(图8)。屋宇与景物的对景关系,经由深远而轻盈的屋面所压合,生成从如画到入画的居景体验。

屋面之“轻盈”来自于屋面构造“反梁”的巧妙。植物园水榭的屋顶由两块混凝土楼板构成,一块覆盖入口左路通向亲水平台的路径;另一块则与右侧墙体围合成室内休憩空间。除却可藏于墙内或兼做门窗过梁者,这两块楼板的顶梁皆作反梁处理。清除了结构的屋下空间,不仅得到屋顶“薄如纸板”的表现,更有“池塘倒影,拟入鲛宫”的水光倒影。临水两根独立于墙体外的混凝土柱有意变径成圆,仅有直径250 mm 的白色水磨石圆柱相对方柱有较弱的体量表现,更显屋面之轻。

图8 植物园水榭平屋面框景

图9 芦笛岩水榭北端

屋宇之“深远”得益于混凝土结构悬挑之功。面景方向的水平屋顶自立柱向外悬挑达到2 m 有余,覆盖住底下同样轻薄的地面楼板。这来自于中国传统木建筑“天宽地窄”的庇体智慧,反映在混凝土平屋面上,却成为结构悬挑的挑战。在以“悬挑”担保顶下空间抽象性的同时,其所反之梁,在出挑过程中也根据结构理性逐渐缩小梁高,向出挑方向渐变成梯形立面。沿出檐渐薄的楼板厚度,在满足了排水需求的同时,也使得这个“平屋面”呈现出更为轻薄的外观体量。

屋面之“压合”,则来自于层高的极致压缩。2550 mm 的屋下净高可裁剪风景,却又不至压迫而不适。结合其深远的出檐,较低的净高弥补了原本平屋面不如坡屋面可构造低檐框景的不足,亦有“使目与檐齐”的尽致框景。

4.2 装折入画

董豫赣先生对《园冶》“装折”篇的解读为园林装折带入了“身体感知”的视角:这类小木作不是“装修”的等效物,而是“建筑与景物错综的空间转折法”[9]。谙熟传统木作民居的尚廓先生,在芦笛岩水榭的设计里,同样将其内部居景错综的身体感知,交给了“装折”来完成。

4.2.1 框景如画

一方面,驳岸的船姿使得坡顶披檐无法达成“目与檐齐”的取景效果,因此面东山墙另设窗格,框景如画。另一方面,横陈的水榭主体“船身”决定其内部取景面的差异化。一如《四景山水图》的高士坐姿,芦笛岩水榭一层敞厅内部也设一混凝土固定屏风,隔断出敞厅旷水、奥山的空间二分,配以长条水磨石坐凳,也期待游人靠屏坐观眼前被2.8 m 净高裁剪如画的山水横幅。同样对称的登阁楼梯则靠山面设砌块花格隔断,区分出朝景方向。二层室内东西两面山墙的窗格,根据取景的差异,同样做了区分—面山的西面以竖向的隔扇稍作屏蔽,东面的山墙则开横向的长窗,外挑窗框以增加景框的厚度,以裁剪风景。窗前配置的坐凳,提供了坐卧入画的身体姿态。

4.2.2 坐凳俯水

师法传统美人靠的居景姿态,在芦笛岩水榭里,扭身俯水的趋景姿态被融入到建筑墙身的构造。水榭南北两端设置的亲水坐凳,正是对木质美人靠的混凝土材料置换,并充分利用混凝土材料出挑的性能,加以发挥[10]。坐凳两边上端倾斜而出的立柱构造出屋面外探,水景内收的趋景动态。上广下收的剖面压合出明暗判然的内外氛围,向上反射的波光也随之而来。较之南端美人靠的低临“亲水”,北端的美人靠位于一二层转换平台上,呈现出一番居高俯水的姿态(图9)。覆顶坡屋面塑造的空间高低差异,加剧此处趋景而居的身体动态,压合出装折入画的山水情境。

5 小结

笔者以为,将华南植物园水榭与桂林芦笛岩水榭并置研究,不仅为了对仗《园冶》中“花间隐榭,水际安亭”的两种山水情境,同时它们也在一定程度上代表了20 世纪七八十年代国内第一代现代风景园林师对风景建筑的现代性探索—如果说华南植物园水榭以一个密斯式的“水平板式空间”的园林式解读,抵抗了钢筋混凝土仿古亭廊乏味的要素化点景,那芦笛岩水榭则是师法传统穿斗式建筑与旱舫型式,“借尸还魂”般地重塑了风景建筑居景游观的山水情境。它们共享了现代建筑清晰的空间操作和凝练的结构逻辑,其间栖居山水的惬意情境又深深扎根于中国传统园林的营境之道。

注:图1~2 来自参考文献[1];图4、图9 由孙昭兰摄;其余均为作者自摄自绘。