中国新诗人称代词的诗学内涵与现代性发生

2020-03-12倪贝贝

倪 贝 贝

(江汉大学 期刊社,湖北 武汉 430056)

“人称”的说法源于英文中的“personal pronoun”,意为“身”:说话的一方是“第一身”,听话的一方是“第二身”,说话和听话之外的是“第三身”。故人称代词也叫“三身代词”[1]。王力指出,“就英语而论,‘人称’这个词是有语病的,因为‘it’并不是‘人称’而是‘物称’。就中国古代语而论,‘其’和‘之’有时候虽是‘人称’,然而有时候也是‘物称’,只有就现代中国语而论,‘人称代词’这个称呼总比较地适宜,因为咱们只有‘我’‘你’‘他’,虽偶然用‘他’字指物,但是可认为把物‘人化’了。”[2]从这个角度而言,人称代词应属于现代语言学才有的概念范畴。邢福义将人称代词定义为“对人物起称代作用的代词”[3],同时,人称也作为一个重要的动态语素参与到语言交际活动中。由此,人称代词的基本性质被细化为三个维度:其一,人称代词具有称代功能;其二,人称代词不仅指代言语交际双方,还指代与之相关的隐匿第三方;其三,人称代词与特定的社会文化语境密切相关。

人称代词指代具有能动性的实体人物或对象,故与其他词类相比更多体现出主体性表现功能。“我”“你”“他”等人称的背后,隐藏着人的主体意识和认知以及人物观察视角的存在。基于上述主体多重性特质,在文本叙述中一个人称可以分裂为多个主体,“叙述者的话语本身就含有第二个或不断变换着的第三个隐秘的叙述主体,它可能是在叙述者后面的那个文学主体——作者,也可能是在叙述者前面的那个文学主体——主人公”[4]106,两者并不具有完全的同一性。巴赫金将作者和主人公在文本中的易混淆关系划分为以下三种相处模式:1.主人公控制作者,作者须通过主人公的眼睛来观察世界;2.作者控制主人公,主人公是作者情绪意志的反射;3.主人公本身就是作者[5]。当“主人公掌握作者”情况出现时,叙述人称与主体人物人称分离,主人公的自我意识超出了作者意图的控制范围,成为与作者对等的主体并与之产生对话,由此,多声复调的特征在作者与主人公各自独立的主体意识裂缝及冲突中产生。如果说人称代词的主体性在文本内部反映为作者与主人公的二元状态,那么在文本之外,则因读者对主体人物的主观代入使文本呈现为“说者为‘我’,听者为‘你’,被谈论者为‘他’”[4]116的三角式对话关系。人称的多重指向与切换使文本的叙述方式趋于复杂多样化。叙述者越主动地在叙述过程中隐匿自身存在而将主体人物自觉呈现在大众面前,读者就越容易忘却其接受者身份,并发挥主动性感同身受地进入文本与主体人物产生互动,使读者自我与文本主体人物“我”趋于合一。从这个角度而言,正是叙述者(作者)、受述者(主体人物)、读者的三维互动,进一步扩大了人称的主体性表现功能。

从本质来看,人称代词是一种用于社会交际的语言符号。作为交流活动中专门指向主客体的词汇类别,人称代词被赋予了强烈的对话互动性。在语言交际中人称代词虽用以表达个体情感态度,实际寄予了外界他者对自我认同及肯定的诉求。“‘我’这个概念本身就预设了‘你’的存在”[6],“我认为/感觉”的个体阐述其实展现的是“我希望你也这样认为/感觉”的潜在对话关系。人的主体独特性正是通过与他者的对话性交流得以实现。正如罗兰·巴尔特所言,“人称代词是一种‘指示性符号’,它本身把约定性的关系和存在性关系结合在一起。实际上我只能借助一种约定性规则才能表示其对象。”[7]人称代词在长期的发展演变下形成了自身完善的词汇系统,主客体的情感表达与信息传递须在人称既有的语言框架和范式中完成;另外,人称代词也作为区分主客体身份的符号出现。人与人之间信息交流的需要促使主客体分离,由主体对信息的施予传达到客体对信息的接受反馈的回环实现,才意味整个对话过程的真正完成。在语用交流过程中,人称代词的词汇体系呈现出流动更新的态势。有些人称逐渐被弃用,如文言人称“自”“己”、称谓名词“寡人”“不才”等;与此对应,新的人称开始占据常用位置,如现代女性第三人称代词“她”、指物代词“它”的出现。人称代词大量涌入新诗的词汇语法体系,是中国新诗在语言形式上异于古诗的一个突出标志。其在汉语诗歌中从古代到现代的演变以及彰显出的现代性特征,在很大程度上促成了新诗言说方式的变革,值得引起重视。

一、现代新诗中人称代词的形成与确立

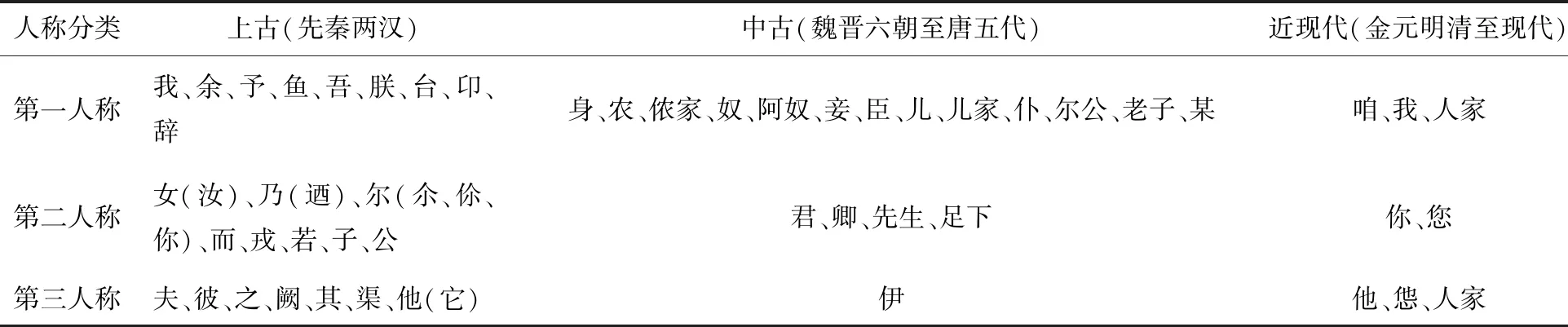

自先秦起,人们的语言活动中已开始出现人称代词。据考据,殷墟甲骨文记载的常用人称代词包括第一人称“我”“余”“朕”,第二人称“汝”“乃”“尔”,第三人称“之”“其”[8]。经两汉魏晋至明清时期的发展,人称代词的词汇及其用法更为丰富,不仅增加了“卬”“吾”“而”“戎”“若”“厥”“彼”等三身代词,同时将诸多称谓名词纳入进来。据粗略统计,人称代词在各历史阶段的大致面貌如下:

表1 不同历史阶段的人称代词发展概况(1)本表依据崔希亮对人称代词的断代分析结论所制,见:崔希亮.人称代词及其称谓功能[J].语言教学与研究,2000(1):46-54.

可见,古汉语人称在长期的发展过程中已自成一套词汇体系。但就其在古诗中的表现而言,总体呈现出一种“由显到隐”的发展态势。

在古诗诗体形式成熟完备以前,人称代词作为抒情主人公的发声者及代言人,在集体创作和早期文人创作的诗歌中常常可见。在集体创作中以《诗经》和乐府民歌为代表,其中既有第一人称抒发内心感受的诗作,也不乏第一人称与第二、第三人称之间的对话交流,如:“昔我往矣,杨柳依依。”(《小雅·采薇》)“三岁贯女,莫我肯顾。”(《魏风·硕鼠》)“吾去为迟!白发时下难久居。”(《东门行》)文人创作中以《楚辞》和先秦至两汉时期的文人创作为代表。如屈原《离骚》在人称的使用上词汇丰富且数目繁多,包括第一人称“朕”“余”“吾”“我”、第二人称“汝”“尔”“君”、第三人称“其”“之”“彼”等,涵盖了当时大多数人称代词的用法。先秦至两汉相对宽松的政治环境与文化语境,以及诗歌形式较为自由多元的松散范式,使得文学主体的精神表达具有较为开放的空间,而主体呈现也会表现出特有的限度。历代民间诗歌从精神主体到诗歌形式的不拘于诗歌规范束缚的自由姿态,决定了诗歌人称代词表现的多样形态,当然也只会处于一种较为简单的呈现样式。

而当诗歌创作技法日益成熟并形成特有的审美范式后,人称代词在古代诗歌中急剧减少。表现之一是人称代词的多样化形态向较单一化发生转移。以唐代为界,不难发现唐以前的诗歌在人称代词的词汇选择上远多于唐以后。以魏晋时期的诗歌为例,就有“我”(“彷徨忽已久,白露粘我衣。”曹丕《杂诗》)、“吾”(“边城使心悲,昔吾亲更之。”王粲《七哀诗》)、“余”(“嗟余薄祜,少遭不造。”嵇康《幽愤诗》)、“已”(“已得自解免,当复弃儿子。”蔡琰《悲愤诗》)、“汝”(“官作自有程,举筑谐汝声!”陈琳《饮马长城窟行》)、“子”(“借问子何之?世网婴我身。”陆机《赴洛道中作诗》)等三身代词和“君”“妾”(“君行逾十年,孤妾常独栖。”曹植《七哀》)等称谓名词的交叉使用。对比之下,唐以后的诗歌(尤其是近体诗)多用称谓名词来指代人称,三身代词使用甚少。由此带来诗歌人称的第二个变化:由直指转向屈指,人称代词在诗中的直接占位演变为隐匿到诗后。从创作观念来看,唐以来的诗歌趋向于追求人与宇宙、自然合一的忘我境界,由此带来诗歌从早期自由直白的情感抒发向含蓄敦厚的古典审美意境的转变。此外,唐以后的诗歌体例日趋纯熟,必然要求诗歌创作遵守严密的格律规范。为满足诗歌严格的字数限制与对仗性的工整,人称代词及虚词等能够为读者于诗外意会而又不影响诗意表达的词汇自然被剔除到诗句之外。

清末民初时期是一个社会急剧变革与转型的历史阶段。受时代思潮和外来新事物的影响,这一时期的诗歌创作无论是在思想观念还是内容题材及语言表达上均呈现出与传统古诗相异的趋势。诗歌创作相比以前更为注重个人的存在,不再刻意隐匿人称。至“五四”时期,对个体精神的彰扬达到高潮,人称代词开始大量涌入现代新诗。必须看到的是,无论是人称代词自身词汇、句法、语用等语言形式的变革,还是其在新诗中的发展成型,均非轻而易举、一蹴而就,而是在社会文化因素的参与下,经过长期地选择、较量、淘汰与磨合后最终形成。

清代以降,诗人对人称代词的态度从有意回避逐渐转为欣然接纳。根据清至近代诗歌在人称代词上的使用情况显示[9],“我”“吾”“汝”“尔”“君”的使用最为普遍,同时也有“余(予)”“老生”“老夫”“臣”“诸君”“侬”“郎”“妾”“女公子”等人称的掺杂使用,表现出人称代词的使用频率增多、各式新旧人称代词杂糅并存、传统人称逐渐向现代人称过渡转化的特点。

以黄遵宪的《今别离》为例,这首诗以古乐府的形式将传统离别相思主题与西方现代科技术语融为一体,颇受时人关注。值得关注的还有其中多个人称代词的叠加使用。诗中既以“妾”“君”等称谓名词来自称和他称(如“妾睡君或醒,君睡妾岂知”),营造出传统古诗含蓄缠绵的古典意境;也运用“我”“汝”这样的三身代词构成你我之间的交流互动(如“双悬可怜影,汝我长相从”),使诗歌初具现代意味的对话性;此外,自称代词“我”和称谓名词“妾”的互换叠加(“君魂倘寻我,会面亦难期。恐君魂来日,是妾不寐时。”),使诗歌中的主体性意识得以初步彰显。可以说,近代诗人对诗歌人称代词的改造,在一定程度上扭转了古诗含蓄蕴藉的审美传统,使诗歌语言风格开始转向明白晓畅,同时为人称代词在新诗中的进一步发展和定型奠定了基础。

在“五四”文学革命的推动下,古代汉语长期秉持的语用传统被打破,现代汉语的语法思维模式逐步建立。现代白话文的诞生,对传统文言文句式表达产生巨大冲击,随之使古代汉语交际中的典雅化人称日渐被现代汉语的日常化人称取代。“五四”前后新诗在人称代词的取舍上具体呈现出以下几种态势:

其一,除了“君”“卿”等少数不确指称谓仍有保留使用以外,古诗中常见的“贱妾”“老夫”等传统称谓名词大部分已走向消亡,而“俺”“你老”“大家”等富于方言特色的人称代词取而代之在新诗中出现。如胡适的诗作《示威》:“俺做事一人担当,/怕死的不算好汉!”《人力车夫》:“你老的好心肠,饱不了我的饿肚皮”,《平民学校校歌》:“大家努力做先锋,/同做有意识的劳动!”现代口语化人称的进入,使诗歌更加贴近现实生活,从贵族化、典雅化向大众化、平民化的倾向靠拢。

其二,复数人称词缀“们”和第二人称“你”入诗,可谓现代汉语人称代词在“五四”以来的诗歌表达中的一个重要突破。古诗中无直接可用的复指人称,只能在三身代词后加上“辈”“等”构成复指性称谓,如“吾辈”“尔等”,指义含糊不明。现代汉语以“们”作为复数词缀,使复数人称用法趋于规范。此外,不同复数人称语义上的细微差异对诗歌表达产生了相异效果。以“我们”和“咱们”为例,王力认为,虽同为第一人称复指,“咱们”把对话人“你”包括在内,“我们”则不包括对话人:“咱们=我+你(或再和别人),我们=我+他或他们(但没有你在内)”[10]。试比较以下两例诗句:胡适《示威?》:“咱们天桥瞧热闹去。”以口语化人称“咱们”表述诗中人物话语,将主客体的距离拉近,显得亲切生动,符合初期白话诗歌浅显直白的语言要求。冯至《别离》:“我们招一招手,随着别离/我们的世界便分成两个。”运用的人称代词是“我们”,目的在于描述一个基本的事实,并未邀请对话客体的参与,相比“咱们”要正式且语气更为客观化。在第二人称的处理上,古诗多采用特定的称谓名词或敬语(如“君”“子”“公”“翁”等)在主客体之间造成疏离感。由此一来,形式上在场与主体产生交流的客体实际上是并不在场的他者,“‘我’和‘你’的关系本质上仍然不过是‘我’和‘他’的异在关系”[11],整首诗其实仍是主体个人情感体验的抒写。新诗直接以“你”来称呼对话客体,抹去了主客体的不对等身份差异,营造出一种平等交流与情感互动的氛围,使诗歌实现由独抒性灵向现代开放对话模式的转型。

其三,第三人称代词在诗歌创作中出现分化。在早期白话诗里,无论是指代女性(如胡适《病中得冬秀书》:“我不认得他,他不认得我,/我总常念他,这是为什么?”)还是指代事物(如周作人《小河》:“小河的水是我的好朋友;/他曾经稳稳的流过我面前,/我对他点头,他向我微笑。”)多以“他”统称之。这种第三人称“他”通用的局面在现代新诗语言的日趋成熟中迅速被打破。一方面,现代文化语境促生了诸多新的第三人称词汇,较有代表性的如“她”“伊”[12]、“牠”“它”等。诗人在词汇选择上的不同偏好,使新诗中的第三人称单数客体呈现多样化特征。另一方面,女性第三人称代词“伊”“她”相继被提出或创立,并在使用过程中出现相互抗衡的现象。而“诗歌对文字简洁的高度要求,其达情的特别需要,象征似表达的惯用手法等,都为女性代名词的‘她’提供了无限广阔的用武之地。”[13]经过语言学者、诗论家的论争及社会大众文化的长期考验,“她”取代“伊”被多数现代诗人用于诗歌实践,“她”字的女性指代意义最终被确立。

经前人长期的探索与反复实践,“五四”以后至三十年代新诗的人称代词词汇体系基本定型并走向规范化,形成以现代汉语三身代词、无定代词和复指代词为词汇来源,以“我、你、他/她/它们”为主要人称来指代诗歌主客体的人称范式。从词汇类型及数量来看,这一时期的新诗在人称的选择上相对减少。而在表达上,诗人灵活运用人称的多重变换,在新诗中打破抒情主体与符号他者之间的藩篱[14],借用他者发声或运用不同声音之间的冲突、对话,产生面具化发声的戏剧性效果,使诗歌内涵开始趋于复杂化。

通过对汉语诗歌中人称代词的线性梳理我们发现,中国新诗中的人称代词是在各种文化因素和语言土壤的培育下积淀生成的。大体而言,现代汉语诗歌人称代词主要有两大词汇来源,一是对古代汉语语用和文学创作中的人称及称谓的挪用与改造;二是在吸收各类方言和外来词汇的基础上借鉴衍生出人称代词。

新诗中人称代词对古代汉语词汇的改造集中表现为以下方面:首先,运用“旧瓶装新酒”的办法,将古汉语中原先不属于人称代词的词汇借用过来,赋予新的词性意义,使其成为新诗中的常用人称。如“她”字并非现代诗人刘半农所创,而是古已有之,在《说文解字》《淮南子》《六书故》等古文献中皆有记载,可看作“姐”的别称。刘半农的贡献在于,借用“她”这一古字的字形而摒除其原有古义,使之成为现代汉语中专为女性(包括具有女性气质的事物)所用的第三人称代词。又如“们”字最初见于宋代,但“并不单纯表示复数,只简单地作为人称代词和某些指人的名词的词尾”[15],经现代汉语的发展改造,在新诗中专用于复指。其次,对传统称谓名词加以继承与变革后使用,在初期白话新诗中表现尤为明显。如“要是天公换了卿和我”中的“卿”(胡适《希望》(译诗))、“紧紧的跟,紧紧的跟,/破烂的孩子追赶着铄亮的车轮——/先生,可怜我一下吧,善心的先生!”(徐志摩《先生!先生!》)中的“先生”,都是古代汉语中表示身份称谓的名词,在新诗中均被借用为人称代词甚至直接从其演变而来,相当于第二人称“你”。可见古代汉语人称及称谓词汇是我们考察中国新诗人称代词不可忽视的重要资源,它为后者的发生提供了传统型参照和成长空间。

除此之外,方言和外来词汇的刺激也构成了现代新诗人称代词的灵感来源。表现之一是不同的语言成长环境对诗人在人称上的选择造成影响,如江浙、安徽等地南方诗人胡适《瓶花》、冯雪峰《花影》、汪静之《蕙的风》、应修人《小小儿的请求》等诗作对“伊”的偏爱,使该人称成为早期白话新诗中一个重要的语言符号。为表现地方性的风土人情,诗人也会有意识地入乡随俗,将当地的方言土语融入诗歌语言,使其具有鲜明的地域性特色。如北京、河北、山东等地喜用“咱们”“您(你老)”“俺”等口语化人称。反映到新诗当中,如傅斯年《咱们一伙儿》:“太阳,月亮,星星,鬼火,——/咱们轮流照着,/叫他大小有个光,/咱们一伙儿。”卞之琳《春城》:“北京城:垃圾堆上放风筝,/描一只花蝴蝶,描一只鹞鹰/在马德里蔚蓝的天心,/天如海,可惜也望不见您哪/京都!”阮章竞《漳河水》:“戏鼓咚咚响连天,/唱尽古今千万变。/唱尽古今千万变,/没唱过俺女儿心半片!”形成浅白自然、平易近人的语言风格。表现之二,外来词汇和语法现象在很大程度上拓宽甚至改变了现代文人的构词思维。英语词汇“she”的翻译难题,推动了现代女性第三人称代词“她”的产生。与此对应,物主代词“it”也需要有一个词来指代,由此出现了“牠”“它”“祂”三字作为中性第三人称单数代词的竞争。古代汉语中,“它”和“他”被视为同一个代词的两种不同的书写形式,到现代始被钱玄同、陈独秀等人主张用于指代中性第三人称。“祂”的创立,则用于指称上帝、耶稣或神,也指代不在性别范围内的第三人称。经过社会大众文化的反复实践,“它”字最终脱颖而出取得胜利,新诗中以“他”指代物性第三人称的局面被打破,人称开始趋于规范化使用。

二、人称代词的“现代性”与“诗性”

从早期汉语语用及古代诗歌、民间歌谣中的情感和信息传递来看,古代汉语人称代词很少直呼具体主体或对象人物,而是将主体的社会角色与心理定位隐藏其中,呈现出“曲折代指”的特点。主要有以下几种常见的表现形态:(一)用表示人物关系和身份的词来替代人称,如“翁”“妾”“君”等;(二)在具体语境中用尊称、敬称或带有感情色彩倾向的称谓名词进行自称或他指,如“令堂”“老夫”“贱内”“竖子”等;(三)借用比拟性事物来喻人,对所指人称的褒贬态度通过借指的事物来传达,如《红楼梦》第十五回北静王借用李商隐的诗“雏凤清于老凤声”,即是用“雏凤”来称赞贾宝玉人才品格的出众。因此就指向功能而言,古汉语人称代词实现得并不明确——它们往往并非指向人物对象本身,而是通过某种社会伦理关系的约束来确立自身存在的依据。

现代汉语人称代词摒弃古代为长者讳、为尊者讳的构词方式,以直指性、确指性的指代词替代古代汉语的含蓄隐晦式称呼:用于自指的通用第一人称“我(们)”取代“吾”“朕”“鄙人”“不才”“晚生”等,大大缩减了需依托特定语境来使用的称谓词的数量,使人称代词的用法趋于规范,将语用中对称谓背后的身份标识的关注转移到话语本身的意义上来;第二人称“你(们)/您”取代“君”“汝”“卿”“子”等,使隐含尊卑关系的不对等交流转变为平等性对话;第三人称“他/她/它(们)”取代“其”“彼”“之”等,弱化了客体对象的虚指内涵与不确定性,使语言表述与意义指向更为明晰、准确。从古代“吾”“予”“尔”“汝”“其”“之”等到现代“我、咱(们)”“您、你(们)”“他、她、它(们)”“人家”“自己”等过渡转变,不仅体现了古今人称代词在词汇选择运用上的异同,更折射出二者在文化趋向和社会心理上的巨大差异。与古汉语人称相比,现代汉语人称代词被赋予了前者无法类比的现代性。

首先,现代汉语的语法结构及句法形式催生了现代汉语人称代词语法占位的自由化。古代汉语表达受文言文句法的束缚,人称代词的数目庞杂且用法各异,故在词汇选用上极为严格讲究。如第一、二人称“吾”“汝”用于主格和属格,“我”“尔”多用于与格和宾格。第三人称“其”仅用于属格,“之”只用于与格和宾格[16]。与此不同,现代汉语在简化人称代词词汇数量的同时也减少了语法对人称占位的限制,使其得以呈现多样化的表现形态。如常用的三身代词“我、你、他/她”既可以用作主格:“我骑着一匹拐腿的瞎马”(徐志摩《为要寻一个明星》)、“她彷徨在这寂寥的雨巷”(戴望舒《雨巷》),也可用作宾格:“那是去年的我!”(胡适《如梦令》)、“那灯下是我在等你”(饶孟侃《招魂》),还可以与其他词汇组合构成偏正或兼语短语做定语或状语:“我听见你的真珠的泪滴”(穆木天《泪滴》)、“你应该把爱我的心爱他”(胡适《“应该”》),等等。人称代词的多种占位可能性,为现代汉语交际和创作提供了自由灵活的表达途径。

其次,现代汉语人称代词的“去身份化”特征促使其指代对象呈现多元化。由于摒除了内在社会化标识,不同于古代人称“朕”只适用于君王[17]、“妾”作为女子对自己的谦称等用法,现代汉语人称代词很难仅从词汇的取舍来判断话语主体或指代对象的身份,而要结合具体的语言环境作具体分析。如“她”作为女性特指第三人称代词,可称呼恋人:“她是羞涩的,有着桃色的脸”(戴望舒《我的恋人》),可指代母亲:“在她流尽了她的乳汁之后,她就开始用抱过我的两臂劳动了”(艾青《大堰河——我的保姆》),可喻指富于女性化气质的事物:“新嫁娘最后涨红了她丰满的庞儿,被她最心爱的情郎拥抱着去了”(郭沫若《日暮的婚筵》)。由于语言环境的不同,同一人称代词因可以指向多种主体行为人被赋予了颇具包容性的丰富情感内涵。

最后,现代汉语人称代词的普遍性适用原则引导语言表义走向理性客观化。古代汉语人称代词因有主体社会意识的潜入,带有明显个体情感倾向[18]。与之相异,就词汇本身来看,现代汉语人称代词与名词、动词、介词类似,均表现出语言学纯粹科学化的中性色彩,这使其在交流运用中得以理性客观地展开叙述。以书信为例:

足下昔称吾于颍川,吾常谓之知言。然经怪此意尚未熟悉于足下,何从便得之也?……其意如此,既以解足下,并以为别。(嵇康《与山巨源绝交书》)

五六天以来,这一句话常常来往于我脑中。我们做了十年的朋友,同做过不少的事,而见解主张上常有不同的地方。但最大的不同莫过于这一点了。我忍不住要对你说几句话。(胡适《致陈独秀》)

同为与友人之间的书信交流,上述二者因人称代词的不同选择呈现不同效果。前者以“吾”自称,以“足下”敬称对话人,在情感态度上拉开了说话人与对话人间的距离,谦恭有余而亲密不足,潜意识里透露出拒绝与对方作深入交流的信号。后者以“我”自称,以“你”指代客体对象,其间还掺杂了共同主体“我们”。整个叙述过程客观平和,叙述主体要传达的信息不因人称的主体倾向性导致情感上的误读或偏差,交流主客体及读者的关注重点不在于由人称代词引发的情感推动力,而在于叙述事件本身。

现代汉语人称代词在文学创作活动中随处可见,反映在不同文体上又各有偏重:小说注重情节的生动与曲折性,作者的意图与情感倾向往往通过人物直接发声或读者的介入来实现,故多采用“作者代入人物”的第一人称或“作者与读者旁观人物”的第三人称视角来展开叙述;散文重视内容的写实性,人称一般带有作者自述的痕迹;戏剧由于涉及多个人物关系和场景对白,具有多人称对话视角转换的特点。和上述文体相比,诗歌因自身特殊的表现形式赋予了人称代词独特的诗性特征。主要体现为以下几个方面:

其一,人称代词在诗歌中担任显在或潜在抒情主体的角色。自先秦起,诗歌就有“诗言志”“诗缘情”的传统,抒情性是诗歌区别于其他文体的重要特质。无论是人称代词相对隐蔽的古诗,还是以彰显人称作为主体性解放之标志的现代新诗,其间都有一个抒情主体的存在。前者如“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。”(李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》)其间隐含着送客人“我”和故人“你”的情感互动,诗人对友人的情意通过隐匿的抒情人称“我”望江惆怅的画面予以呈现。与此相比,新诗尤其强调突出个体的生命体验,人称代词在新诗中的使用,不仅是为了满足诗歌内容与形式表达的需要,更是诗人自我主体意识张扬的体现。如郭沫若在《凤凰涅槃》所倾诉的:“我们欢唱!/我们欢唱!/一切的一,常在欢唱!/一的一切,常在欢唱!/是你在欢唱,是我在欢唱?/是‘他’在欢唱?/是火在欢唱!”作为承载主体人物发声的代言者,诗歌中的人称代词呈现出多样化的表现形态:以“我”为情感主体,交杂以“我们”“你”“他”等多个抒情人称,极力凸显个体情感的宣泄抒发。

其二,人称代词在诗歌中起到完善诗歌内容和结构形式的重要作用。诗歌作为一种文字简短凝练而又包含丰富情感内蕴的文学样式,在句式组合和遣词造句上要求极为精密。古诗讲究“以字炼意”,尽量在一首诗内实现每个字词的高度准确表达。这种对文字的严苛程度在其他文学体裁中是少见的。当人称代词作为诗歌的语言要素之一,其语法占位就获得了存在的合法性与不可替代性。无论是“自我徂尔,三岁食贫。”(《卫风·氓》)中的人称代词“我”“尔”,还是“我不知道风/是在那一个方向吹——/我是在梦中,/她的温存,我的迷醉。”(徐志摩:《“我不知道风是在那一个方向吹”》)中的人称代词“我”“她”,都是既担任着诗歌的抒情主人公角色衔接诗歌内容,又作为诗歌字句的必要组建因素保证诗歌结构的完整,无法删去或用其他词汇类别来替代。

其三,人称代词有助于诗歌审美表达的有效完成。基于诗歌“言简意深”的文体特征,其在文字工具上每一次大的调整与变革,均有可能不同程度地突破乃至重建诗歌原有的审美范式。表现在人称的运用上,从“谁谓女无家?何以速我讼?虽速我讼,亦不女从!”(《召南·行露》)到“君亮执高节,贱妾亦何为?”(《古诗十九首·冉冉生孤竹》)人称代词由“我——汝”的对等关系向隐含尊卑等级的“君——贱妾”转变,从侧面印证了古诗由自由开放向规范典雅的审美追求的演变。在以自由的散文化诗体为主要创作形式的现代新诗中,人称代词的大量使用更成为诗人实验现代白话新诗语言表现力的有效工具。这一点在率先使用白话语言作诗的白话新诗派那里得到体现。如胡适《一念》:“我笑你绕太阳的地球,一日夜只打得一个回旋/我笑你绕地球的月亮,总不会永远团圆”,“我”作为独立个体以一种平等的视角与宇宙对话;刘半农《一个小农家的暮》:“灶门里嫣红的火光,/闪着她嫣红的脸,/闪红了她青布的衣裳。/他衔着个十年的烟斗,/慢慢地从田里回来……他还踱到栏里去,/看一看他的牛,/回头向她说:/‘怎样了——/我们新酿的酒?’”诗中场景在“他”和“她”两个视域之间转换,最终在“我们”这里重合,多个人称在诗中转换并置,营造出戏剧性的诗意表达效果。

现代汉语人称代词的频繁使用,已成为“五四”以来新诗中一种极为常见的现象。这一现象背后的社会历史成因,以及人称代词在新诗中占位所带来的诗歌审美形态及功能转向等一系列问题,值得细致深入地探讨。在对中国新诗人称代词的现代性发生作历史性还原的过程中我们发现,语言活动本身是一个流动发展的动态过程,而特定的社会历史语境则从不同侧面促发了现代汉语人称代词在新诗中的涌现,新诗人称代词词汇体系的形成,是经过长期历史演变后现代诗人自觉选择的结果。