避税活动影响企业成本粘性吗

2020-03-10张玉华孙茂竹

张玉华 孙茂竹

【摘要】从避税代理观和成本的避税效应角度,运用2012~2017年上市公司数据,构建避税活动和成本粘性的联立方程模型,考察避税活动对企业成本粘性的影响。实证研究发现:避税程度与营业成本粘性显著正相关,而与销售费用粘性、管理费用粘性和销管费用粘性显著负相关。

【关键词】税收规避;代理成本;避税效应;成本粘性

【中图分类号】F273【文献标识码】A【文章编号】1004-0994(2020)04-0062-7

【基金项目】山东省高校人文社会科学项目“税负变动视角下的公司治理行为研究”(项目编号:RW2018BAF096);山东省社会科学规划管理办公室项目“经济新常态下家族企业完善职业经理人引入新路径研究”(项目编号:17CRCJ09)

一、理论分析与假设提出

成本粘性是对传统成本习性研究的挑战,是在管理者的决策行为等因素的影响下,企业成本在业务量上升时增加的幅度要大于在业务量下降时减少的幅度的一种现象,是揭示企业成本管理行为规律的重要途径。目前,代理理论是解释成本粘性成因的主流理论。该理论认为,基于两权分离下的信息不对称和管理者自利行为加剧了企业成本粘性。

避税活动是在不违反税收法规的情况下,通过适当的财务安排为企业降低税负的行为。通常情况下,企业的避税动机会随着营业收入的变化而有所差异:当营业收入大幅上升时,收入增加产生的纳税效应显著提升,企业利用成本途径进行避税的动机增强;而当营业收入下降时,收入降低本身已经产生了节税效应,企业利用成本途径进行避税的动机减弱。即在不同的营业收入水平下,相同成本资源的避税效应是不同的,并促使企业成本和营业收入之间的变动协调性发生变化,成本粘性有所变化。此外,代理理论认为,避税活动加剧了企业的代理问题,加剧了企业的成本粘性问题,不利于企业资源利用效率的提升。

为了分析企业避税程度对企业成本管理效率的影响,本文以成本费用粘性作为中间变量,从成本的避税效应和避税活动的代理效应角度进行分析,为后续进一步发挥税收财政政策的调控作用进行探索。

(一)成本避税效应下避税活动对成本粘性的影响

在避税活动中,增加成本核算是实现避税的方法之一,然而成本增加程度和成本归集来源会因为企业避税程度的不同而有所差异。一般来说,营业成本和期间费用会计科目的归集来源不同,且在时间属性上也有一定差异。营业成本大多来源于企业的长期性投资和经营决策,包括折旧、摊销和员工薪酬等;而期间费用则大多与企业的年度运营管理相关,具有短期性。因此,在其他条件不变的情况下,一旦企业存在较强的避税动机,就可能出现非效率投资行为,并且降低营业成本随营业收入协调变动的灵活性,从而提升营业成本的粘性水平。例如,戴德明、王小鹏[1]认为,税负在公司管理层合理避税的动机下刺激了过度投资;刘行、叶康涛[2]基于代理理论研究发现,税收规避程度与企业非效率投资显著正相关,说明过度投资是管理者借助税负规避实施自利行为的重要路径。此外,韩晓梅等[3]根据《企业所得税法》中关于薪酬抵税的政策变动,基于薪酬的抵税效应,研究发现税改之后员工总薪酬有所提升,且主要提升了普通员工的薪酬水平。员工薪酬具有典型的契约性和粘性,涨工资容易降工资难,因此,一旦通过员工薪酬途径进行抵税,则容易导致调整成本上升,且成本结构中固定成本占比上升,从而诱发营业成本粘性。

与此对应,当企业利用期间费用进行纳税筹划时,因为期间费用安排的短期性和相对灵活性,如果收入大幅上升,则利用期间费用进行纳税筹划产生的节税效应增强,企业会通过一系列复杂的业务增加期间费用确认,以实现节税目的;当收入下降时,由于收入下降已经产生了节税效应,不需要更多的期间费用发挥抵税作用,因此企业将减少避税期间费用的确认。也就是说,利用期间费用进行避税,会使得期间费用随收入的波动更具有对称性,甚至在收入下降时期间费用降低的比例要大于收入上升时期间费用增长的比例,从而降低成本粘性。

(二)代理理论下避税活动对成本粘性的影响

代理理论认为,避税活动加剧了企业的代理问题,这是因为:

一方面,避税活动提高了信息不对称程度。为了防止被税务机关检查发现进而受到惩罚,企业往往会采取复杂且不透明的交易来实施避税活动,从而使企业信息不对称程度更加严重。Myers、Majluf[4]认为,信息不对称诱发了经理人的逆向选择和道德风险问题。逆向选择会扭曲资源配置,道德风险则会引发更多的管理者自利行为,可能导致管理者进行过度投资和更多的在职消费等。Desai等[5]研究发现,2000年普京当选国家总统并着力加大国家税收征管力度后,俄罗斯石油企业的控制权人借由避税活动和信息不对称对企业财富进行的转移和掏空等现象减少,关联交易、避税港分支机构等行为锐减,股价显著提升。Chen等[6]研究发现,企业的避税程度与信息透明度显著负相关。吕伟等[7]认为,较高的避税程度阻碍了信息向市场传递,降低了股价信息含量,干扰了股票的定价过程。上述研究均为印证避税活动增加信息不对称程度提供了证据。

另一方面,避税活动降低了管理者薪酬契约的有效性。薪酬激励主要围绕管理者薪酬和企业业绩之间的关系构建,而避税活动是对企业管理者的附加要求。避税活动可能使企业面临税务稽查以及惩罚等,导致经理人从业风险提高,但薪酬契约往往不会为经理人承担的风险提供额外补偿。因此,避税活动干扰了企业业绩和薪酬之间的契约有效性,不能真实地反映管理者的努力程度。Chen、Chu[8]研究认为,在避税情境下,股东无法与经理人签订最优激励契约。Barile[9]发现,在避税情境下,代理人会表现出较强的机会主义动机,对代理人的高激励没有发挥有效作用。叶康涛、刘行[10]研究發现,避税活动对代理成本的影响部分源于它降低了高管薪酬与会计业绩之间的敏感性。

在薪酬契约不完全有效的情况下,管理者为了弥补自身承担的由避税引发的潜在损失,将更倾向于进行在职消费和以过度投资为代表的个人帝国构建,并且避税活动导致的信息不对称为这种倾向提供了可行性和便利性。Desai和Dharmapala[11]、Kim等[12]认为,在通过复杂交易实现税收规避的同时,管理者在职消费行为被发现的概率和潜在成本也有所下降,进而激励了管理者的在职消费,并对期间费用产生重要影响,削弱了期间费用随收入调节的同步性,从而提升了期间费用粘性。

综上所述,在避税活动对营业成本粘性的影响上,根据成本粘性的避税代理观,避税活动加剧了公司的代理问题,而代理问题又是导致成本粘性的重要原因,因此,避税活动将加剧成本粘性。同时,根据成本的避税效应推论,避税活动也会提升营业成本粘性。由此提出假设1:

假设1:在其他条件相同的情况下,避税程度与营业成本粘性正相关,即避税程度越高,企业营业成本粘性也越高。

在避税活动对期间费用粘性的影响上,避税代理观认为,避税活动会导致期间费用粘性更显著,而根据成本避税效应推论,避税活动会促使期间费用粘性降低。由此提出假设2a、2b:

假设2a:在其他条件相同的情况下,避税程度与期间费用粘性正相关,即避税程度越高,企业期间费用粘性越高。

假设2b:在其他条件相同的情况下,避税程度与期间费用粘性负相关,即避税程度越高,企业期间费用粘性越低。

二、研究设计

(一)样本选择

本文以2012 ~ 2017年A股上市公司为研究对象,数据资料来源于Wind数据库、CSMAR数据库和统计局数据库。对样本进行如下筛选:①删除样本期间ST和?ST公司。②由于金融类会计业务处理规则的特殊性,删除金融类公司。③删除研究所需数据缺失的样本。④我国对西藏地区上市公司给予了较大力度的税收支持,该地区公司多数执行15%和9%的优惠税率。为了更好地检验一般税率下企业避税行为对成本粘性的影响,删除西藏地区的样本数据。⑤根据Weiss[13]的成本粘性计算公式,当一个企业连续四个季度业务量上升或者业务量下降时,无法计算该年度的成本粘性,并且当△COST和△SALES的变动方向相反时,同样也无法计算该年度的成本粘性。故剔除营业收入四个季度连续上升或者连续下降的样本,并剔除季度营业成本差和季度营业收入差呈反方向变动的样本。⑥对面板数据进行平衡态处理。经过上述数据处理后共得到13936个观测值。本文使用Stata 14.0进行数据处理。为了消除极端值对回归结果的影响,对连续变量进行上下1%水平的Winsorize处理。

(二)模型构建

避税活动会提高企业的内部代理成本,影响成本配置决策,进而作用于成本粘性,但成本粘性也可能反过来影响企业的避税程度,即避税活动和成本粘性存在互为因果的关系。由此,本文运用联立方程模型,构建包括成本粘性模型和避税程度模型的联立方程组,用以检验避税活动对成本粘性的影响:

1.成本粘性模型。借鉴Weiss[13]的模型,构建成本粘性归因分析模型如下:

参考现有文献,在成本粘性模型中加入以下控制变量:①资产集中度(AI)和雇员密集度(EI)。资产集中度(AI)等于年末固定资产净值/年度营业收入,雇员密集度(EI)等于公司员工数量/年度营业收入(万元)。②国民经济增长率(GDP)。③企业营业收入连续两年下降(SUC_D)。该变量为哑变量,如果企业营业收入连续两年下降取值为1,否则为0。④公司治理变量。此处选用独立董事数量占公司董事会人数规模的比例(DDZB)、第一大股东持股比例(TOP1)和机构投资者持股比例(JGCG)表示公司治理水平并进行控制。⑤资产负债率(LEV),等于年末总负债/总资产。⑥自由现金流(FCF)。其计算方法为:(经营性活动现金流量净额-购建固定资产、无形资产和其他资产支付现金)/总资产。⑦职工薪酬。用全体员工工资(GZ)和管理层薪酬(GLXCH)两个指标表示,员工总工资(GZ)等于支付给职工以及为职工支付的现金的自然对数,管理层薪酬(GLXCH)以上市公司管理层年度薪酬总额(万元)的自然对数表示。⑧公司经营时间(AGE)。⑨公司性质(STATE)。

避税程度控制变量包括:公司规模(SIZE),用总资产的自然对数表示;存货密度(CHMD),等于存货净值除以总资产;无形资产比率(WXZB),等于无形资产除以总资产;固定资产比率(GZZB),等于年末固定资产净值除以总资产;资产负债率(LEV),等于总负债除以总资产;产权性质(STATE);公司成长性(GROWTH),用年度营业收入变化率表示;上年度亏损(LOSS),当公司上一年度的净利润小于0时,赋值为1,否则为0;投资收益率(TZSY),等于企业年末投资收益除以年末总资产;公司治理变量,分别以第一大股东持股比例(TOP1)、股权制衡(S)、独立董事占比(DDZB)、机构持股比例(JGCG)等变量代替;公司经营时间(AGE);税收征管强度(TE),参考陈德球等[15]的方法计算确定。此外,模型还进行了行业固定效应[按照证监会行业分类标准(2012版)分类]、区域固定效应(除北京、天津和上海之外,其他地区以省为单位)和时间固定效应控制。

为了检验本文的假设,将模型(1)和模型(2)组合构建联立方程组,并采用三阶段最小二乘法进行估计检验。检验结果中若TA的系数α1显著为正,则说明避税程度越高,成本粘性越高;而如果系数α1显著为负,则说明避税程度越高,成本粘性越低。需要进一步说明的是,根据构建联立方程模型的做法,模型(1)和模型(2)中均应存在外生解释变量。模型(1)中管理层薪酬(GLXCH)与成本粘性显著相关,而与模型(2)中避税程度弱相关;模型(2)中名义税率(RATE)对避税程度具有显著的影响,但对成本粘性影响较弱。即各模型的外生变量与自身模型的因变量显著相关,而与另一模型的因变量相关性较弱,故本文的联立方程模型满足了研究的要求。

三、实证分析

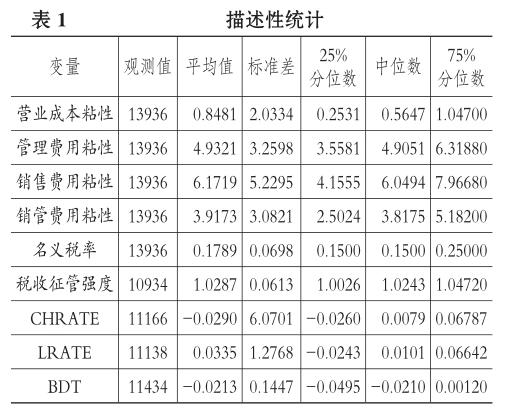

(一)描述性统计

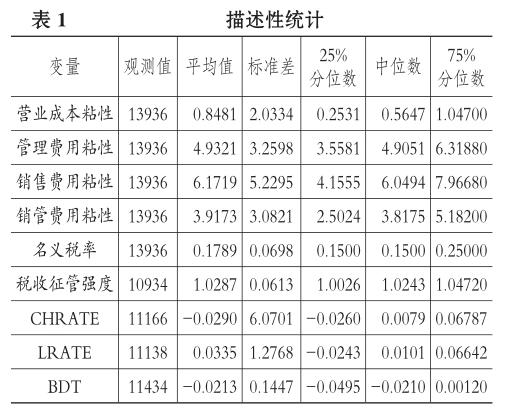

表1列示了主要变量的描述性统计结果。营业成本粘性的平均值为0.8481,说明平均水平上我国上市公司呈现营业成本反粘性状态,即当收入上升时成本随收入上涨的程度,比收入下降时成本随收入下降的程度更小,成本随着收入调节的灵敏性比较高。尤其是在营业成本粘性的分位数分布中,10%分位数上上市公司的营业成本粘性为-0.0134,表现为成本粘性,而25%分位數上的营业成本粘性为0.2531,表现为反粘性状态,说明我国上市公司营业成本粘性状态不是很明显,而营业成本反粘性状态普遍存在。该结果与胡华夏等[16]关于成本粘性的统计结果一致,而与孔玉生等[18]利用2001~2005年数据研究得出的我国上市公司普遍存在营业成本粘性的结果不一致。这可能是因为随着我国企业管理水平的提高和去产能等宏观调控政策的实施,企业的内部成本管理效率得到了较大提高。销管费用粘性和销售费用粘性在5%分位数上的值都为0,平均值分别为3.9173、6.1719;管理费用粘性在5%分位数上的值为0.5391,平均值为4.9321,这说明期间费用粘性普遍较弱,普遍具有反粘性特征。

以CHRATE和LRATE计量的避税程度指标的平均值分别是-0.0290和0.0335,并且其中位数均大于0,说明2012年以来,我国大多数上市公司的实际税率普遍低于名义税率,企业避税行为普遍存在; BDT的平均值为-0.0213,对比叶康涛、刘行[10]使用1999~2012年数据计算的平均值0.009有明显不同,说明在平均水平上,企业的会计利润要低于应纳税所得额。这可能与近年来我国税收征管强度提升、企业纳税筹划难度有所提高等有关系。税收征管强度中位数的值为1.0243,说明税收征管强度普遍高于1;名义税率中位数为15%,说明我国上市公司执行的所得税税率普遍低于25%,享受了税收优惠。

(二)回归分析

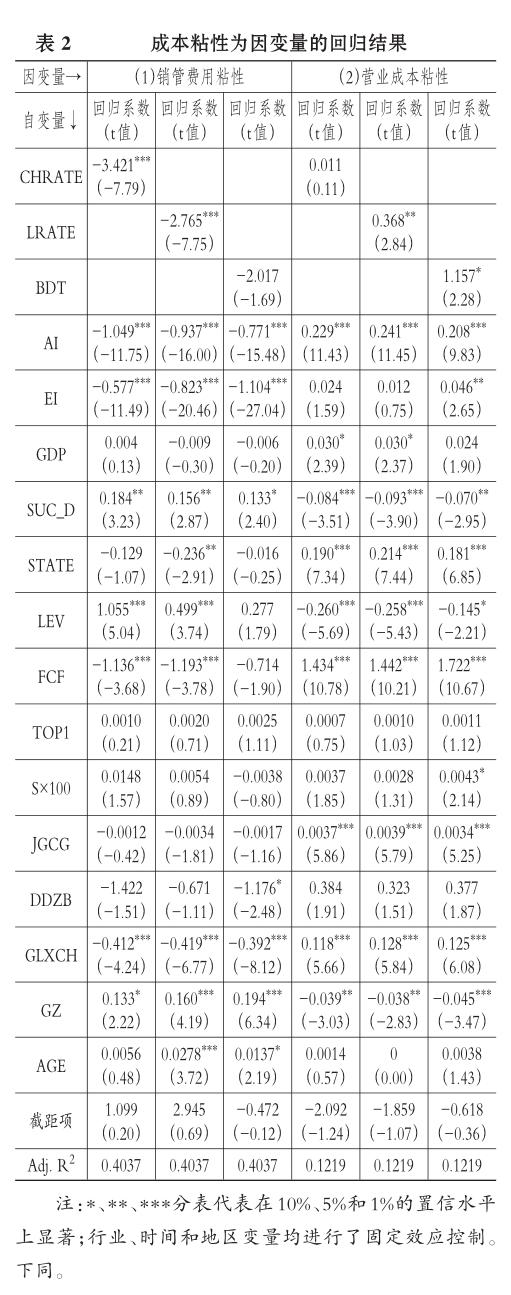

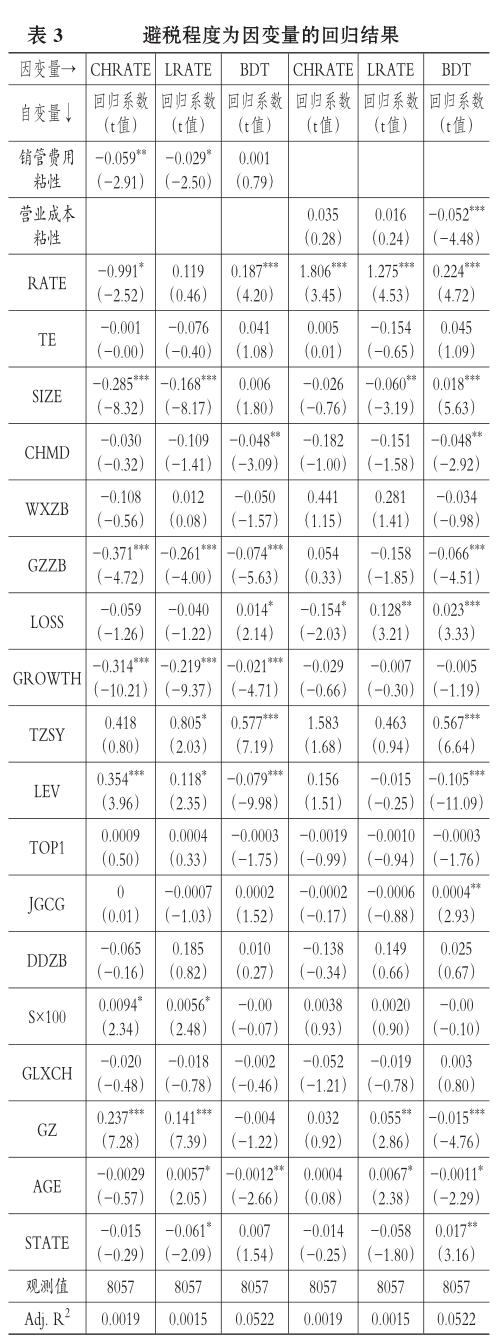

表2、表3列示了避税程度影响销管费用粘性和营业成本粘性的实证检验结果,表4列示了避税程度影响销售费用粘性和管理费用粘性的实证检验结果。由于采用联立方程模型,表2和表4的上半部分为成本粘性作为因变量的回归结果,表3和表4的下半部分为避税程度作为因变量的回归结果。另外,表4中控制变量的实证结果未予列示,若有需要请与作者联系。

1.表2第(1)列和表4上半部分的结果显示,以CHRATE和LRATE衡量的避税程度对销管费用粘性、销售费用粘性和管理费用粘性均在1%的置信水平上显著为负,这一结果证实了假设2b,即企业的避税程度越高,期间费用粘性越低。避税活动对期间费用粘性的影响支持成本的避税效应推论,而不支持避税代理观推论。在经济意义上,以表2中CHRATE对销管费用粘性的影响为例,它的回归系数为-3.421,说明避税程度每增加1个百分比,将导致销管费用粘性程度下降3.421个百分点,即成本随着收入上升的幅度比成本随着收入下降的幅度低3.421个百分点,呈现出反粘性状态。

在表2~表4中,BDT度量的避税程度指标对期间费用粘性的影响回归系数均不显著,本文认为这与BDT的数据特征有关。BDT的平均值为-0.0213,中位数为-0.021,这说明在平均水平上,企业的会计利润低于应纳税所得额,且50%以上的企业未能有效避税,导致实际税负高于按照会计利润和名义税率计算的税负。因此,当以BDT为避税程度的度量指标,并分析其对成本粘性的影响时,回归结果呈现弱相关性。

由表3和表4可知,当因变量为企业的避税程度时,销管费用粘性、销售费用粘性和管理费用粘性的回归系数显著性并不相同。当避税程度指标为CHRATE时,销管费用粘性、销售费用粘性和管理费用粘性的回归系数依次为-0.059、-0.062,-0.068,分别在5%、5%和1%的置信水平上显著;当避税程度指标为LRATE时,销管费用粘性、销售费用粘性和管理费用粘性的回归系数依次为-0.029、-0.032,-0.034,分别在10%、10%和1%的置信水平上显著;当避税程度指标为BDT时,销管费用粘性和管理费用粘性的回归系数依次为0.001和0.0003,且都不显著,只有销售费用粘性的回归系数为0.005,且在10%的置信水平上显著。上述结果表明,期间费用粘性确实会对避税程度产生影响,但这一影响会随着避税程度指标和具体的明细期间费用粘性指标的差异而有所不同。

2.表2第(2)列中,避税程度对营业成本粘性的影响为正,且以LRATE计量的避税程度对营业成本粘性在5%的置信水平上显著为正,以BDT计量的避税程度对营业成本粘性在10%的置信水平上显著为正。即总体上,避税活动与营业成本粘性具有正相关关系,避税活动强化了营业成本粘性,该结论支持假设1。

在表3中,当因变量为企业避税程度时,营业成本粘性的回归系数各有不同,当避税程度指标为BDT时,营业成本粘性的回归系数为-0.052,在1%的置信水平上顯著;当避税程度指标为CHRATE和LRATE时,营业成本粘性的回归系数为正,但不显著。该结果表明,营业成本粘性对避税程度有影响,但其影响会因不同避税程度指标而有所差异。

表2 ~表4中控制变量的回归结果与现有大多数研究文献基本一致,但由于因变量和自变量的差异,回归系数的大小和显著性等有一定的差别。其中,以期间费用粘性指标为因变量时,资产密集度(AI)和员工密集度(EI)的回归系数显著为负,与现有研究结论一致;管理层薪酬(GLXCH)的回归系数显著为负,说明管理层薪酬越高,期间费用类成本粘性越低;以营业成本粘性指标为因变量时,资产密集度(AI)、公司性质(STATE)、自由现金流(FCF)、机构投资者持股比例(JGCG)和管理层薪酬(GLXCH)的回归系数显著为正,而企业营业收入连续两年下降(SUC_D)、资产负债率(LEV)和全体员工工资(GZ)的回归系数显著为负。其他控制变量的回归结果并不具有完全的一致性。

(三)稳健性检验

为验证研究结论的可靠性,本文执行了如下稳健性检验:

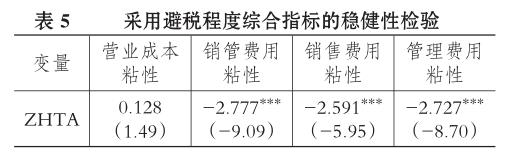

1.根据三种避税程度衡量指标,运用主成分分析法,构建了避税程度综合指标(ZHTA)。具体根据主成分分析结果,采用第一主成分构建避税程度综合指标,并替代上述三种避税程度衡量指标,进行联立方程模型回归,检验结果符合预期,见表5。

2.运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验可能存在的方法选择上的偏差,对此本文进行了单一方程2SLS估计,结果与上述结论保持一致。限于篇幅,结果未予列示。

四、结论

本文通过对2012~2017年A股上市公司相关数据的实证分析,验证了避税程度对企业成本粘性的影响,具体结论如下:①避税程度与企业营业成本粘性显著正相关,即避税行为促进了企业的长期投资行为;②避税程度与销售费用粘性、管理费用粘性和销管费用粘性显著负相关,说明避税动机下,避税程度越高,企业冗余性期间费用占比越低,期间费用因营业收入波动而即时调整的灵活性越高。就整体而言,企业避税程度会影响企业成本管理行为,其影响效果具体表现为营业成本背后的长期投资行为和期间费用背后的相对短期性行为有所不同。对此,从国家产业发展规划、区域经济协调发展和税收监管程度的角度,本文提出如下建议:

第一,根据国家产业发展规划,对鼓励发展的产业进一步实施税收优惠政策,利用企业争取享受税收优惠政策进而达到避税效果的动机,引导企业积极进行相关的长期性投资;而对于非鼓励性甚至抑制性的产业,通过加强税收征管和取消税收优惠的方式,抑制企业利用长期投资性的营业成本避税效应,从而提高全社会资源的配置效率。

第二,从区域经济协调发展的角度,减税降负措施可以促进区域内企业的长期投资行为,并提升企业的日常运营管理效率。综合区域经济发展不平衡的现状,国家可以对部分经济衰退地区实施有针对性的区域税收优惠政策,从而带动当地经济的恢复与发展。

第三,从税收监管程度来看,一般税收监管越严格,企业避税程度越依赖于对税收优惠的争取。因此,为了更好地发挥“鼓励性减税降负政策”的激励效果,对应领域的税收监管的力度可进一步加大。

【主要参考文献】

[1]戴德明,王小鹏.所得税、自由现金流与过度投资——来自中国2008年A股上市公司的经验证据[J].财贸研究,2011(1):119~126.

[2]刘行,叶康涛.企业的避税活动会影响投资效率吗[J].会计研究,2013(6):47~53.

[3]韩晓梅,龚启辉,吴联生.薪酬抵税与企业薪酬安排[J].经济研究,2016(10):140~154.

[4]Myers S.,Majluf N. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have[J].Journal of Financial Economics,1984(2):187~221.

[5]Desai M. A.,Dyck A.,Zingales L.Theft and taxes[J].Journal of Financial Economics,2007(3):591~623.

[6]Chen F.,Hope O. K.,Li Q. Y.,Xin W. Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets[J]. The Accounting Review,2011(4):1255~1288.

[7]吕伟,陈丽花,隋鑫.避税行为干扰了市场对信息的理解吗[J].山西财经大学学报,2011(10):13~20.

[8]Chen K. P.,Chu C. Y. C. Internal control versus external manipulation:A model of corporate income tax evasion[J].The Rand Journal of Economics,2005(1):151~164.

[9]Barile L. Does tax evasion affect firms control?Some evidence from approach[Z].Working Paper,2012.

[10]叶康涛,刘行.公司避税活动与内部代理成本[J].金融研究,2014(9):158~176.

[11]Desai M. A.,Dharmapala D. Corporate tax avoidance and high-powered incentives[J].Journal of Financial Economics,2006(1):145~179.

[12]Kim J. B.,Li Y.,Zhang L. Corporate tax avoidance and stock price crash risk:Firm-level analysis[J].Journal of Financial Economics,2011(3):639~662.

[13]Weiss D. Cost behavior and analysts earnings forecasts[J].The Accounting Review,2010(4):1441~1471.

[14]葛堯.成本粘性对企业绩效的影响研究[J].价格理论与实践,2017(6):105~109.

[15]陈德球,陈运森,董志勇.政策不确定性、税收征管强度与企业税收规避[J].管理世界,2016(5):151~163.

[16]胡华夏,洪荭,李真真,肖露璐.成本粘性刺激了公司研发创新投入吗[J].科学学研究,2017(4):634~640.

[17]Hanlon M.,Heitzraan S. UA review of tax research[J].Journal of Accounting and Economics,2009(23):127~178.

[18]孔玉生,朱乃平,孔庆根.成本粘性研究:来自中国上市公司的经验证据[J].会计研究,2007(11):58~65.