湖北大别山九房沟传统聚落空间保护与活化

2020-03-08童蓉李丽媛

童蓉 李丽媛

摘要:本文以研究如何对传统聚落空间进行保护与活化利用,从而使曾经辉煌繁盛的传统聚落得到重生为核心展开论述。首先,从我国传统聚落保护理论研究出发,查阅并分析国内外相关历史文献研究,并对九房沟传统聚落進行实地调研与考察。记录九房沟传统聚落的空间现状,从理论与实践两方面对九房沟传统聚落的保护与活化进行研究与分析。最后,综合研究与调研成果,结合乡村振兴战略背景下聚落保护的核心价值,提出对九房沟传统聚落空间的保护措施以及新时代新秩序下九房沟传统聚落的活化利用策略,为今后传统聚落保护工作提供有意义的参考。

关键词:九房沟传统聚落;聚落空间;保护发展;活化利用

中图分类号:TU982.29

文献标识码:A

文章编号:1004-9436(2020)17-0013-04

本论文选取湖北大别山九房沟传统聚落为例进行具体研究(如图1),通过实地考察、走访、测绘以及搜集与之相关的历史文献,以调研为基础,了解九房沟传统聚落现存问题、历史沿革与发展历程,全面了解九房沟传统聚落的建筑特征和原始风貌,深入思考九房沟传统聚落的保护发展与活化利用规划。

1 九房沟传统聚落空间结构形态

九房沟传统聚落空间由两个主要区域空间构成,即九房沟传统聚落建筑群与周边区域。九房沟建筑群九进房屋依次排列展开,建筑群由中堂、民居、青龙台、古桥等组成,以此形成保存较为完整、规模较大的古聚落群。周边区域则是聚落的庄稼、农田与山区。

1.1九房沟传统聚落空间转变机遇

综合考究历史文献资料,九房沟聚落由明末开始经历了从兴起、发展经营、繁荣昌盛到衰败没落4个阶段,整体从中堂开始,依次向两侧展开,接着向东延伸,达到鼎盛发展阶段。由于土地改革、地产房权分割、佃农入住等因素导致整体走向衰败。

1.2九房沟传统聚落外部空间

1.2.1水系空间结构

九房沟聚落的水系以寨基岭上汇集溪流为主,由南向东连通丰店水库,之后进入竿河,最后汇入淮河。九房沟位于溪流北面,依山就势而建,南面溪流筑坝截流成塘。九房沟聚落村民用水及灌溉的主要来源是其山泉,村内挖掘有水井,修建明沟暗渠。经调查发现,九房沟传统聚落并不具备完整的排水系统来组织整个雨水及污水的排放。

1.2.2交通空间结构

九房沟传统聚落位于湖北大别山南部较为封闭的区域,四面环山,交通空间结构单一,与外界相联系的道路仅有一条。八九十年代扩修了一条主路,由东面经桃岭村委到丰店镇区,连通东北方向行进可到达丰店水库,往南方向道路可到达八字沟,往西方向道路通向金鸡岭。

聚落内部则是基本保持聚落原始主街加巷道的交通系统结构,通过巷道可以进入两侧各家中堂及院落。村落主街及部分街巷路面破坏情况极其严重,原本的铺砖铺面已经不复存在,四通八达的街巷空间已被封堵或被破坏,现已失去原有的空间结构形态。

1.3九房沟传统聚落内部空间

1.3.1建筑空间结构

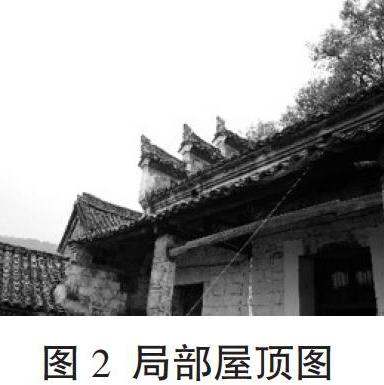

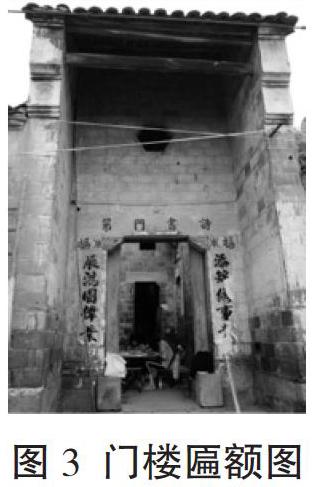

九房沟传统聚落建筑空间结构从平面布局上可以大致分为两类。第一类是简单直接的单院落式;第二类是多个院落式混合的形式,以巷道为主轴,依地势而建,呈阶梯式分布。九房沟传统聚落立体空间构造大多为砖木结构,墙内夯土,青砖黑瓦,屋顶多为歇山双坡屋顶。出檐、柱拙、门框、门券、台阶等都为石材(如图2)。建筑整体风格端庄清雅,门楼用古典饰面和雕花为装饰,样式繁杂。有的门楼还篆刻有文字,如第二房的门楣上写有“诗书门第”的匾额(如图3)。

1.3.2节点空间结构

九房沟传统聚落具有较为突出的十字路口,向东是村委会,向西是途经聚落的主路,主要由三户人家和一座祠堂围合而成。此节点是该地的主要交通节点,通向周边区域。靠聚落中间区域主要用于活动休憩,相互来往,此区域面积较大,居民活动频率较高,由于资源匮乏和经济条件限制,并不具备丰富的娱乐活动。整个聚落只有一家小商店,在小商店处也形成了一个较小的交往空间,供当地居民休闲娱乐。由于居民人口较少,聚落节点作用体现不明显,主要起交通引导作用。

2九房沟传统聚落空间保护

2.1建筑内部空间保护与发展

九房沟传统聚落正慢慢失去它原有的意蕴与朴素,原始风貌的聚落群正在减少,肆意扩建、人口老龄化等问题使建筑群趋于荒废。在保护九房沟传统聚落时,首先要尊重和领悟建筑本身所表达的原有精神风貌,再进行仔细的推敲与研究。在保证其不变的前提下对建筑进行必要的更新与维护,对破损严重的建筑应采取逐一研究的方法,结合每栋受损建筑本身设计出具有针对性的方案。其次,对于建筑内部部分不合理的构造,如房屋采光、通风、临时搭建牲口棚和厕所等,都应在不改动原建筑结构的前提下对其进行拆除与优化利用,注意有机优化、新旧协调。在后期材料选择与整改施工方面,要充分考虑就地取材,因地制宜,以便节约施工经济成本。最后,九房沟聚落的保护不能单纯依靠外部力量的介入,更多需要生活在当地的居民共同参与治理与维护。任何村落的保护与设计规划,整改政策是否合理,本土居民是其主体地位,最具发言权。应充分调动当地居民的积极性,建立与完善各方面保护机制,使九房沟传统聚落建筑保护更加规范化。

2.2景观外部空间集聚与分散

传统聚落保护与发展中,要充分挖掘与利用好九房沟当地历史景观要素。在保持聚落原始的交通路网结构的基础上,恢复并完善整体交通设施。通过聚落内部现存古树、古井、青龙台、晒谷场等文脉的印记对景观空间进行保护。通过现有的街巷空间格局,以恢复和优化原有的街道空间,并加以功能化的设计增强其实用性。

九房沟传统聚落丰富的历史景观资源可以通过移步换景诉说九房沟传统聚落由繁荣转向衰落再迎来发展的故事主线。通过创建明风文化、聚落辉煌再现、红色抗战革命、农村生活体验这4个模块将交通空间、建筑空间与景观空间有机结合。将叙事要素融入景观空间,加强叙事主体,让人们感受到九房沟传统聚落在恢复聚落空间中的变化。

2.3乡村振兴战略下传统聚落保护的核心价值

随着文化产业进程的加快,国家开始发展与弘扬传统聚落,提出实施乡村振兴战略,强调加快实现城乡一体化进程,大力发展新农村建设,保护与发展传统古聚落。

在新农村建设和乡村自治等乡村秩序重构方式的过程中,中国传统聚落的生活、生产都是与土地紧密相连、相互作用的,重新认知并构建传统乡村价值体系,对乡村振兴战略的实施具有至关重要的作用。中国学者们从人文、地理、科学等多角度出发,对传统聚落本体、生态及社会生产的关系进行了深入探索,构建并形成了一系列有关传统聚落保护的核心价值体系。这些研究突出强调了对传统聚落保护与发展的重要性,对未来实施乡村振兴建设的重要意义。

3新秩序下九房沟传统聚落空间活化利用

3.1“微介入”活化利用模式初探

历史研究者着手对具有独特历史文化价值的九房沟传统聚落进行保护和活化利用的研究点在于:第一,如何规划控制由于建筑景观空间衰败、人口老龄化、外出打工等问题造成的“空心村”蔓延现象;第二,活化过程中在尽量不影响传统聚落现存风貌以及当地居民生活工作的前提下如何把握活化利用的尺度;第三,如何探索一条针对九房沟传统聚落活化利用的可持续性发展的研究新思路。

基于上述研究点,尝试将“微介入治疗”的手法运用到对九房沟传统聚落的活化利用中。在尊重九房沟传统聚落原有空间格局的原则上,利用适宜的形态从九房沟传统聚落引入政府导向性、文化体验式与技术修复等三方层面上展开。政府导向性层面介入市政基础设施与公共配套服务实施;文化体验式层面介入聚落整体格局、局部破损严重、荒废空置院落、保存较完好的建筑单体和周边建设控制区域民居等;技术修复性层面介入损毁较严重的建筑屋架结构、破损坍塌的墙体以及后随意改建、加建的建筑等。三者互相取长补短、循序渐进,实现高效分析和解决现存问题的目的,以最适宜的方式取得最“微”的效果,提高居民的生活质量,给居民带来经济效益。

3.2“互联网+”与传统聚落文化的交融

在“互联网+”时代大背景下,九房沟传统聚落活化设计规划中可以将现代生活的需要融入其传统聚落空间,例如,将原始民居遗址改造成九房沟历史博物馆,以增强居民的归属感与文化认知感,并融入新媒体技术,吸引更多的年轻人了解与宣传传统聚落历史;九房沟聚落中遗存的古树、古井、青龙台以及每栋古建筑等都可以创造属于自身独特的多媒体标签,挖掘文化的深度,制作文创产品。文创产品的制作是艺术设计与聚落历史交融的产物,以便借此机会提高居民的文化素养,成立九房沟传统聚落文创中心,吸引更多年轻人回家乡创业就业。

3.3设计参与与社会创新的实践与思考

在面临乡村振兴的伟大任务的背景下,通过针对复杂社会问题的前沿设计转型理论的综合比较以及社会创新的设计参与经验,提出设计参与九房沟传统聚落活化利用的策略与方法。第一,通过对九房沟聚落的传统生活方式、文化资源的调研与跟踪研究,创造多元化发展的生态文化,延续与传承聚落的社会价值体系。第二,因地制宜创造九房沟特色文化产业链,彰显聚落文化的文化魅力与经济价值,提升聚落的文化影响力,从而打造一种典型的知识型驱动地域经济创新型模式。第三,通过与当地居民就保护与活化、文化与经济冲突等展开采访,在互动中让本土居民形成自身对聚落文化保护的认同感。让当地居民在立足于本土文化资源的基础上,通过交往与创造使其获得对聚落活化利用发展的幸福感与满足感,也让外来旅游参观者感同身受,体会关于乡村振兴和新农村建设中传统聚落保护与活化的核心价值及意义所在。

4结语

要实现对九房沟传统聚落的空间保护与活化,不能仅仅停留在物质层面,更要寻求聚落的长远发展,利用聚落自身的价值优势,吸引外来资金,带动居民的积极性,谋求聚落新的发展机遇。

我们应深入探索九房沟传统聚落的构成元素及核心价值,明确制定可实施的可持续性发展保护策略。在契合当前国情及市场导向的前提下,以其得天獨厚的生态环境为基础,以历史人文背景为依托,以聚落价值特色为导向,以保护作为九房沟传统聚落发展的出发点,活化利用内部空间为落脚点,创造传统聚落的内生力量,促进聚落自身的良性循环,实现九房沟传统聚落的可持续发展。

作者简介:童蓉(1996-),女,湖南长沙人,硕士研究生,研究方向:环境设计。

李丽媛(1982-),女,河北宣化人,研究生,博士,毕业于武汉理工大学设计艺术学专业,武汉科技大学艺术与设计学院讲师,研究方向:传统聚落,景观设计。