基于危机生命周期理论的旅游突发事件研究进展*

2020-03-04陈梦昕陈佩茜代姗姗

吕 婷,陈梦昕,陈佩茜,代姗姗

(中山大学 旅游学院,广东 珠海519082)

0 引言

旅游业的繁荣往往能给旅游目的地带来巨大的收益,然而,作为“次生产业”,旅游业对外部事件具有较高的敏感性,极易受到突发事件的影响出现波动[1]78。当前,旅游突发事件已经受到了国内外学者的关注,2003年SARS、2008年汶川地震、2008年全球性金融危机是研究的重点,研究者从理论建构[2]91、影响[3]、对策[4]46等方面进行了相关研究。该类事件由于其突发性,会对旅游形成巨大危害,造成不可估量的损失。因此,鉴于旅游业自身的敏感性和脆弱性,基于不同类型的突发事件,归纳不同属性突发事件对旅游业造成的消极影响,及其导致的旅游危机爆发的规律性有一定的必要性,这有利于有针对性地采取措施,减少损失,推动旅游业的良性发展[1]80。

此外,针对相同类型的突发事件,在不同阶段对政府应急管理措施的要求也有一定的差异性,因此,迫切需要从全过程宏观视角分析突发事件在不同阶段对旅游业造成的消极影响及相应的危机应对措施。危机生命周期模型是一种阶段分析方法,是危机管理的重要分析方法。其中最为著名的是Fink的四阶段生命周期模型与Mittroff的五阶段模型[5-7]。Fink的模型借用了医学分析疾病阶段的名称,基于危机出现的不同阶段,将危机的生命周期划分为:危机潜伏期(prodromal crisis stage)、危机爆发期(breakout or acute crisis stage)、危机后遗症期(chronic crisis stage)和危机解决期(crisis resolution stage)。F模型强调应对过程中危机的影响,而Mittroff的五阶段模型(M模型)则强调了在生命周期的各个阶段企业需要采纳的战略。因此有研究者基于M五阶段模型,将F模型拓展为五阶段模型,在危机潜伏期之前增加了危机酝酿期[8]。

危机生命周期理论强调系统的、全局的、整合的思路,为旅游危机管理提供了全生命周期的管理视角。然而,前人多从研究事件属性和危机理论应用方面着手来分析旅游突发事件相关研究现状,尚未从危机生命周期视角分析当前的旅游突发事件研究内容。综上所述,本研究拟以危机生命周期理论为基础,分析研究现状,可能的贡献包括:(1)以更宏观的视角评估现有旅游突发事件研究的关注阶段;(2)梳理突发事件发生前阶段的相关文献并探讨如何系统地在危机潜伏及危机酝酿阶段做好准备工作,以减弱突发事件造成的消极影响;(3)梳理危机后阶段的研究并展望未来在危机后阶段如何管理与学习。

因此,本文拟结合前人的研究成果,将危机事件进行类别分析,并以生命周期理论为指导,从危机管理的视角出发,将CiteSpace V软件分析与文本分析相结合,对 Web of Science/CNKI数据库中筛选出的572条中英文文献数据,从作者合作网络、机构合作网络、重点期刊网络、共被引网络、关键词网络、研究前沿等方面分析,旨在系统了解旅游危机研究的发展趋势、重点领域以及研究热点,梳理出相关理论脉络;此外,基于危机生命周期的不同阶段和战略目标,对旅游危机研究进行内容分析和timezone关键词分析,挖掘不同生命周期阶段的危机研究的内在框架演化路径,以期能够提供更加全面系统的分析。

1 数据来源及研究方法

1.1 旅游突发事件概念界定

突发事件是指在一定范围内突然发生、危及生命财产、社会秩序和公共安全,乃至影响到国家利益和全球稳定,需要政府立即采取应对措施加以处理的公共事件[5]。根据突发事件发生的过程、性质和机理可将其分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会性突发事件四大类进行分析[5]86。基于此,本文所研究的旅游突发事件则指因自然灾害、事故灾害、突发公共卫生事件和突发社会安全事件,危及或损害游客生命财产安全,或影响旅游业正常运行的紧急事件(深圳市文旅局,2019)。

1.2 数据来源

中英文文献分别采用CNKI和Web of Science平台进行检索,检索日期均为2020年3月4日。具体步骤如下:

(1)英文文献检索:在Web of Science平台中,选定SSCI数据库,并选择“Hospitality&Leisure&Sport&Tourism”领域、“Article”文章类型,将自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会性突发事件等四种类型突发事件可能出现的高频词“risk”“crisis”“disaster”“disease”“terrorism”分别与“tourism”组合,不限定年份进行文献主题检索,共检索出文献1 060篇。

(2)中文文献检索:在CNKI平台中,选定SCI、EI、核心期刊及CSSCI来源期刊,与英文关键词相对应,将“风险”“危机”“灾害”“疾病”“传染病”“恐怖主义”分别与“旅游”组合,不限定年份进行主题检索,共检索出文献852篇。

(3)分别对中英文文献检索结果根据其研究内容进行人工筛选,根据研究事件的突发性与否,剔除不相关的文献及综述类文章后(比如气候变化导致的旅游危机由于其不具备突发性而被删掉),最终保留相关英文文献292篇,中文文献280篇。由于SSCI数据库仅收录2002年及之后的文章,因此英文文献起始年为2002年。

1.3 分析方法

CiteSpace V软件是基于共引分析理论(co-citation)和寻径网络算法(path-finder)等方法,应用Java语言开发的一款对特定领域文献进行计量的可视化软件,在文献计量学中运用广泛。因此,本文将CiteSpace V文献分析软件与内容分析法相结合,定量和质性分析相结合,基于突发事件的性质和旅游危机生命周期理论,综合分析各类突发事件的热点以及不同阶段的研究现状。首先,本文运用CiteSpace V文献分析软件对作者合作网络、机构合作网络、重点期刊网络进行分析,梳理出主要研究团队和合作关系网络,并基于共被引文献分析,归纳出中英文文献的基础理论脉络。其次,运用内容分析法,将突发事件分类,综合分析每类突发事件的研究热点。最后,基于旅游危机生命周期理论,运用Timezone图谱,详细分析不同阶段的相关文献。

本研究设置时区分割(Timeslicing)年份中英文文献分别为1998-2020年和2002-2020年,时间跨度分段长度(Yearsperslice)为一年;术语选择(TermsTypes)为突显术语(BurstTerms);节点类型(Nodetypes)选择为作者(Author)、机构(Institution)、关键词(Keyword)等。点大小表示它的出现次数节点越大,该关键词或主题出现的总次数越大,各节点之间的连线粗细代表各个关键词或主题的联系程度。

2 文献计量分析

2.1 描述性统计分析

最终保留的572篇中英文文献来源于133种中文期刊及23种英文期刊(主要来源期刊见表1)。对文献的发表年度进行统计(如图1),发现中文文献数量在2009年前大体呈上升趋势,之后显著下降。2009年的文献数量远远多于其他年份,这是由于2008年全球金融危机及汶川大地震的发生,2009年国内涌现出多篇相关研究文章。而英文文献数量整体呈上升态势,并于2019年达到峰值。

表1 突发事件与旅游中英文文献主要来源期刊

图1 突发事件与旅游中英文文献年份分布(N=572)

2.2 研究团队识别

分析旅游突发事件的主要研究团队及学术界的相关合作,利于有针对性地把握领域的研究动态和方向。因此,本文运用CiteSpace V软件得到中英文文献作者合作知识图谱(见图2、图3),其中节点之间的连线代表不同作者合作发文的情况,连线的粗细程度体现了作者之间合作的强弱。综合来看,国内外发文量较高的作者有孙根年(17篇)、张捷(10篇)、Lori Pennington-Gray(9篇)和Brent W.Ritchie(8篇)。从发文机构来看,英文文献发文较多的机构为中国香港理工大学、美国佛罗里达大学以及澳大利亚昆士兰大学;中文文献发文较多的机构聚集于陕西师范大学、华侨大学以及南京大学等。

图2 中文文献的主要研究作者及合作网络

图3 英文文献的主要研究作者及合作网络

将Node Threshold设置为2(即只显示发文2篇以上作者之间的合作关系),首先,梳理国内学者的合作关系(如图2),发现三个合作网络:(1)孙根年与马丽君、李锋、王洁洁等人构成了紧密的合作网络,该团队主要运用本底趋势线对危机事件造成的影响进行评估,其发文时的单位多为陕西师范大学;(2)形成了以南京大学学者张捷为中心的合作网络,研究内容多围绕汶川地震后本地居民及游客风险认知;(3)华侨大学的学者谢朝武与付业勤相联结,构成一个合作网络,该团队的研究特色为旅游危机事件的网络舆情。

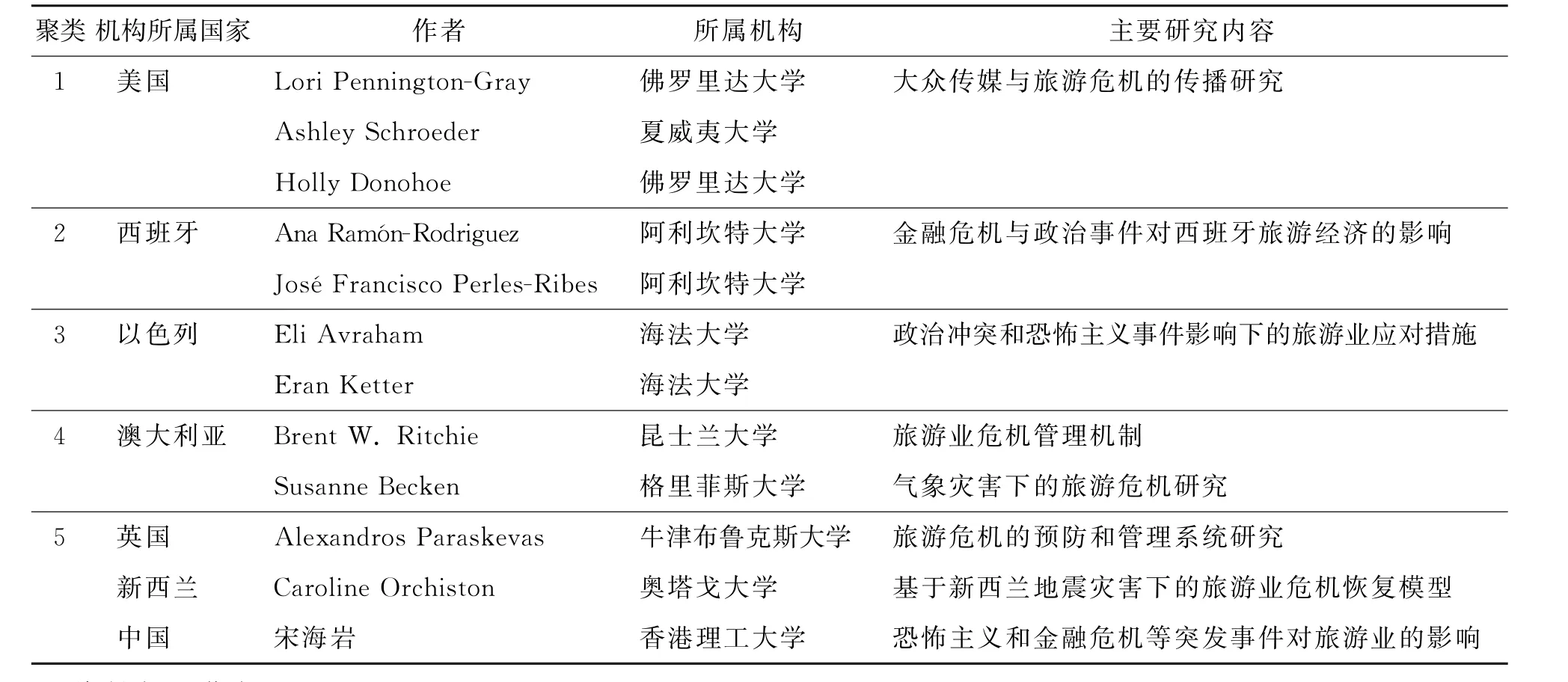

进一步分析英文文献作者之间的合作关系,本文通过5部分对国外文献聚类结果进行分析(如图3),探索研究团队的合作脉络及研究方向。首先,在三个国家地区形成了紧密的合作网络关系,分别是美国、西班牙和以色列,其主要研究方向如表2所示。其次,澳大利亚的两位学者Brent W.Ritchie(昆士兰大学)和Susanne Becken(格里菲斯大学)尽管发文较多,但彼此之间并没有形成合作网络。同样,发文量较高但没有形成明显的合作网络,还有英国牛津布鲁克斯大学的Alexandros Paraskevas(5篇)、新西兰奥塔戈大学学者Caroline Orchiston(4篇)、中国香港理工大学的宋海岩(4篇)。

表2 作者合作聚类结果

2.3 文献共被引分析

在一段时期内被引的次数可以反映出该文献在相关领域内的重要性和影响力,被引次数高,说明文献在该领域内占据着重要的位置或得出过重要结论。本文通过对文献共被引数量的分析,可以直观地挖掘旅游危机事件的研究基础,了解旅游危机研究的理论脉络。分析发现,英文文献中被引数量最高的是Colin Michael Hall的《Crisis events in tourism:Subjects of crisis in tourism》一文,被引用23次(见表3)。该文基于旅游业的敏感性,分析了各类危机事件对旅游业造成的影响,并根据旅游危机的诱因划分了旅游危机的类型,奠定了旅游危机分类的理论基础。另外,Brent W.Ritchie的《Crisis and disaster management for tourism》一书以21次的被引用数紧随其后,位列第二。该书从组织管理学视角出发,结合危机生命周期的

表3 核心文献被引列表

理论,明确了每个阶段危机管理的目标和主要措施,提供了认识旅游危机和灾害性质的方法,突出了危机和灾害规划、应对及长期恢复战略的必要性。中文文献中引用率最高的是朱迎波等人和Huang Jen-Hung等人的文章,两篇文章研究内容均通过ARIMA方法研究危机事件对旅游业的影响;其次是孙根年和李锋等人的文章,这两位学者则是通过TBDL方法评估危机事件对旅游业的影响。可见中文文献更加注重方法上的应用,且大多运用经济学模型;而英文文献偏好组织管理学的理论基础,比如旅游危机的诱因分析及类别划分,以及危机生命周期的划分及阶段管理目标。

2.4 热点分析及框架演变

2.4.1 旅游突发事件分类

对于不同类型的突发事件,其危机管理的方式存在差异。因此,有必要对旅游突发事件进行类别分析,探讨各类旅游突发事件的研究热点。本文所研究的旅游突发事件根据属性不同可分为自然灾害、事故灾害、突发公共卫生事件和突发社会安全事件等四大类。

统计文献中高频旅游突发事件及其主要案例地,结果如表4所示。从研究热度来看,学者对不同类型的危机事件关注度不一致。对社会性突发事件关注较多(英文文献158篇,中文文献130篇),中外研究的热点事件均为经济或金融危机,这可能与金融危机爆发的周期性与频发性有关;也有可能是因为金融危机是导致暴力犯罪、恐怖袭击的诱因之一,会导致其他类型危机的产生。其次,发表数量较多的研究领域是自然灾害类,英文文献69篇,中文68篇。英文文献主要研究了地震类事件和飓风等气象灾害类事件(共19篇)。值得注意的是,中文文献的自然灾害类的研究主要集中于2009-2013年(38篇,约占总数的1/2),可知汶川地震极大推动了我国地质类灾害学的发展。此外,国外公共卫生类事件研究(英文19篇,中文13篇)和事故灾害类事件研究的文献(英文4篇,中文5篇)相对较少,热点主要集中于埃博拉病毒及禽流感。国外事故灾害类研究对象主要为核事故和英国石油公司漏油事故,国内研究对象集中于日本核事故和泰国沉船事件。

表4 高频研究事件及其主要案例地

2.4.2 危机生命周期阶段划分

相同类型突发公共事件在不同阶段对政府应急管理措施的要求有所不同,因此,迫切需要从全过程宏观视角分析突发事件在不同阶段对旅游业造成的消极影响及相应的危机应对措施。因此,本部分在突发事件的类型划分的基础上,增加了危机生命周期维度,从二维视角分析旅游突发事件的研究现状,即根据文献的研究内容,结合危机生命周期阶段的不同战略目标,将现有文献划分为五阶段,再进一步分析每个阶段下不同事件类型的关注度。

基于危机生命周期五阶段的战略目标,将现有文章进行阶段划分,统计危机生命周期五阶段的发文量(如图4)。危机生命周期理论中五阶段的划分依据[8]如下:危机酝酿期,其主要的战略包括识别风险与识别危机应对能力。在危机潜伏期,主要的战略为危机管理预案。在危机爆发期,主要的战略包括危机监测、危机救援与危机沟通。在危机消退期,主要的战略包括危机影响及应对结果评估,业务调整与激励,与利益相关者的关系的处理。在危机恢复期,主要的战略为形象恢复及重建,业务恢复与更新,危机学习及再认知。

结果表明,危机各阶段的研究关注度差异较大,无论是英文还是中文文献,危机消退阶段的研究数量远高于其他阶段,其次为危机恢复阶段,而另外三个阶段较少得到关注。在危机消退和危机恢复阶段的研究中,社会性突发事件和多危机的研究占比显著高于其他事件类型,而其他三个阶段各事件类型的分布较为均衡。具体到每一阶段的战略目标,危机影响及应对结果评估的研究占比最大,其次为业务恢复与更新的研究,其他战略目标的研究较少。

2.4.3 研究热点分析及演化路径

为进一步分析研究热点的时空动态演变过程,揭示研究领域中的发展方向,本部分基于危机生命周期和突发事件类型的二维视角,以关键词为依据绘制Timezone图谱进行可视化分析(如图5、图6)。

图5 英文文献关键词Timezone图谱分析(生命周期五阶段)

图6 中文文献关键词Timezone图谱分析(生命周期五阶段)

关键词Timezone图谱分析的结果如下:危机酝酿期研究起始于2009年,研究对象多为气候变化等自然灾害与滨海旅游,危机识别和危机能力应对评估是该阶段的研究热点;危机潜伏阶段研究起始于2006年,学者们更加突出管理学视角,关注危机预警机制的构建;危机爆发阶段国内外学者的研究相对较少,主要研究了社交媒体在危机舆情传播过程中的重要影响,且文献间的联结度不高;危机消退阶段和恢复阶段的关注度最高,危机消退阶段的文献在2008年出现井喷式增长,国内外研究多聚焦于全球金融危机事件和汶川地震事件,其研究内容多为事件发生后的经济损失评估;危机恢复阶段,2012年前的研究主要分析了自然灾害和恐怖袭击这两类危机事件影响下的恢复机制,而2012年之后,研究对象更加多元化,同时更加关注目的地形象恢复。总体上,早期的研究多基于旅游企业的视角,关注危机消退阶段中各类危机事件对旅游业造成的经济损失和影响,而近期的研究开始提倡对于应对能力的构建,如危机酝酿期的旅游脆弱性弱化、韧性和适应力构建研究,危机恢复学习期的研究逐步得到重视。

(1)危机酝酿期

Timezone图谱分析表明,相关文献较少(英文文献25篇,中文文献16篇)。其中,从关键词时区图(图5和图6)来看,英文文献关于危机酝酿期的研究主要开始于2009年,学者针对滨海旅游地气候变化引发的危机,提出了适应性管理框架[9];到2014年,部分学者开始关注社区弹性,对社区危机恢复弹性进行了识别[10],提出了提高危机恢复力的新思路;从2014年到近期,沟通能力、创新能力及动态资源观等逐渐成为学者们关注的重要风险应对能力。此外,除了应对能力的提高外,2014年后危机风险意识及防范意识的提高也受到了国外学者很大的关注。而相对于英文文献来说,中文文献对于该阶段的研究相对较少,2013年国内学者开始关注地质灾害,对青岛崂山景区地质灾害危险性进行了评估[11]。

在危机酝酿期,主要包括识别风险与识别危机应对能力的两大战略目标。从具体内容来看,其中,风险的识别受到更多关注,危机应对能力识别的研究相对较少。风险的识别主要基于游客的风险感知展开研究。王晓峰等[12]、Rittichainuwat等[13]221等多位学者通过问卷等方式,探究了游客对灾害的风险感知程度及其影响因素,以此指导目的地及企业采取措施降低游客的灾害风险感知。此外,目的地风险情况的识别也是学者们研究的重要内容。部分学者通过社交平台搜集信息,对新闻媒体中提及的风险类型进行识别与分析,以此捕捉影响目的地的重要风险类型[14];还有学者直接通过实地调查、勘测或直接使用地质勘察资料得到数据,判断目的地或景区各区域的风险情况,以此为风险管理策略的制定提供依据[15-16]80。

在危机应对能力的识别上,相关文献(英文文献13篇,中文文献2篇)也有所探索。其中,多个研究都强调了目的地和企业弹性及应变决策能力的重要性。在目的地视角下,Moreno等提出了自然灾害下的旅游脆弱性评估方法,以此为目的地采取具体灾害适应措施提供基础[17];Shakeela等利用社会风险放大框架(social amplification of risk framework,SARF)评估了目的地利益相关者面对自然灾害时的决策过程[18]。而Chowdhury等从企业视角出发,通过研究企业面对不可预测因素时的企业弹性及应变能力等,来帮助企业在危机下更好地应对内外部的变化[19]。

(2)危机潜伏期

由Timezone图谱分析可知,危机潜伏阶段的危机管理预案是国内外研究者研究的一大重点(英文文献19篇,中文文献34篇)。从关键词时区图(图4和图5)来看,国外学者主要关注各种应急预案的采取,从2006年开始,学者们依次提出了如情景规划(Scenario Planning),通过危机影响评估以更好预防和缓解风险,灾害恢复与管理框架,适应性管理,降低灾害危机风险概率和影响程度等多种方式的危机应急处理预案。相比酝酿阶段,这一阶段更加突出了管理的重要性。而国内学者则主要关注危机预警。自2003年开始,学者们重点关注的危机类型从旅游安全、旅游灾害事件,到旅游危机事件、旅游景区灾害、地质灾害等。2013年后黄山风景区成为热门研究地,2014年后网络舆情受到国内学者关注。

在危机潜伏期,主要的战略为危机管理预案。从具体内容分析可知,企业及目的地是国内外相关研究的重要研究视角。在危机管理预案的探究上,国内外学者主要从危机预案系统的建构及在构建预案时正确价值导向的树立两个方向进行分析。关于如何构建危机预案系统,针对恐怖主义等危机事件,Paraskevas、Paraskevas等分别系统性地提出了安全策略设计模型[20]和危机信号检测的三阶段概念框架[21];部分国内学者则主张结合大数据等新技术为企业及目的地建立智能旅游灾害预警系统及网络舆情管理预警机制[22-24];此外,还有学者强调了管理预案建立中相关利益者合作的重要性[25-26]69,如Hughey等提出旅游业和地方管理利益相关者的合作及持续沟通对于地方管理政策的实行至关重要[26]72。在构建预案时正确价值导向的树立方面,研究者主要从企业视角进行探究,如Ritchie等探讨了组织因素与企业是否进行危机规划和危机准备之间的关系,提出不论大小企业,都应采取积极的态度作出危机规划,进行危机准备[27]367。

(3)危机爆发期

由Timezone的图谱分析可知,相对危机前后两阶段来说,危机爆发阶段即危机发生过程中的相关研究较少(英文文献22篇,中文文献9篇),研究者主要从危机监测、危机救援及危机沟通三方面来展开研究。从关键词时区图(图4和图5)来看,英文相关研究主要在2013年后,危机沟通是学者们研究的重点内容,其中,社交媒体以其在危机沟通和信息传播中的重要性受到关注。中文文献数量较少,文献之间缺乏明显的关联性,学者主要关注网络舆情的管理,从意见领袖、信息空间分布特征、舆论危机演化特征等多个方面展开研究。

在危机爆发期,主要研究内容包括危机监测、危机救援与危机沟通等三方面。从具体内容看,由于社交媒体在危机沟通和传播中的重要作用,国内外学者近年在危机沟通方面展开了较多探索。该方面多数研究均强调了媒体对旅游业发展的重要影响及在危机沟通中的重要作用,但在表现方式上有明显差异,部分学者直接阐明了媒体平台上提供积极信息及与意见领袖之间建立联系对目的地旅游业的发展和旅游者对旅游地的感知有显著的促进作用[18][29]181,而有些学者则先实证了媒体消极信息的提供对目的地可能造成的影响,如媒体对危机的误传会导致目的地旅游收入的下降,媒体对危机的一些呈现方式可能会加剧危机等,以此侧面证明媒体在危机沟通中的重要性[30-31]3。

而危机监测和危机救援方面的研究相对较少,分别仅有8篇和4篇。在危机监测方面,学者们多对社会性突发事件,如恐怖袭击、政治事件等在微博等线上平台上的传播特征进行了监测[32][2]101;在危机救援方面,研究者则主要针对重大灾害中旅游医疗救援路径的选择及旅游死亡处理问题进行了探索[33-34]。

(4)危机消退期

由Timezone图谱分析可知,危机消退期的相关研究在五个阶段中数量最多,共有257篇(英文文献149篇,中文文献108篇),研究者主要从危机影响及应对结果评估(233篇)展开研究,业务调整与激励(19篇)和与利益相关者的关系处理(5篇)的研究较少。从关键词时区图(图5和图6)来看,英文文献方面,研究可以分为两个阶段,呈现出危机类型和危机影响评估的时间序列变化。第一阶段(2002-2008年)研究的危机类型主要为恐怖主义和政治动荡,代表事件为911恐怖袭击,在研究内容上主要是对危机影响下的需求变化进行了模拟评估;第二阶段(2009-2019年)研究的危机类型主要为经济危机和金融危机,关注全球经济危机对经济增长和国际旅游的影响,在评估方法上新出现了协整分析和离散选择模型。中文文献方面,研究重点受重大危机事件的影响,1997年金融危机到汶川地震、九寨沟地震以及青岛浒苔绿潮等危机事件均引领危机后几年的研究重点;此外,运用本底趋势线评估危机的影响是自2007年以来研究的突出特点之一。

在危机消退期,主要包括危机影响及应对结果评估,业务调整与激励,与利益相关者的关系处理等三个方面。从具体内容分析可知,危机影响及应对结果评估方面,国内外学者均重点研究社会性突发事件,其中2007-2009年的全球经济危机是被研究得最多的事件。危机事件对目的地旅游业的影响以及政府政策有效性的评估是国内外共同的重点研究内容,以全球经济危机事件为例,Song等[35]16、Ritchie等[36]多位学者分析了危机对国家或地区入境游客流的影响;刘红霞等学者评估了政府应对危机提出的优惠政策的效果[37]。相比之下,国外学者在企业和旅游消费者视角下的探索更多,其中Chen等学者分析了危机事件对当地酒店经营绩效的影响[38-39],Eugenio-Martin等学者分析危机事件对旅游者旅游支出和出游意愿的影响及具体影响因素[40]。

除了社会性突发事件以外,自然灾害和多危机事件也是学者研究的重点。在各种类型的自然灾害中,汶川地震是国内学者重点关注的危机事件,唐弘久等、傅蕴英等多位学者研究汶川地震对四川省旅游业的影响

[41-42];国外学者则更关注飓风和洪水等极端气候灾害对游客出游意向的影响[43-44]。多危机事件研究则涉及危机影响及应对结果评估方面的突出特点,国内外学者大多从目的地的角度,对比一个较长时间段内不同类型的危机事件对目的地旅游需求的影响程度,如王铮等探究1978至2008年四次重大危机事件对上海入境旅游的影响[45],Zhang等研究1987-2006年泰国多个危机事件对入境旅游需求的影响[46]。

业务调整与激励方面,国内外学者主要探究旅游目的地和企业在危机中的应对措施,包括价格折扣调整[47]、经营策略调整[48]以及营销策略调整等[49]。

而与利益相关者的关系处理的研究较少(中英文文献仅有5篇),学者主要探究各利益相关者在危机事件中的博弈[50]或者合作[51-52]。

(5)危机恢复期

由Timezone图谱分析可知,危机恢复期的相关研究数量仅次于危机消退期,共有190篇(英文文献77篇,中文文献113篇),研究者主要从业务恢复与更新(93篇)、危机学习及再认知(69篇)两方面展开研究,形象恢复及重建的研究(28篇)相对较少。从关键词时区图来看(图5和图6),英文文献的研究主要反映了研究侧重点随着时间的变化而变化。前期研究集中在危机学习及再认知,主要针对自然灾害和恐怖袭击这两类危机事件提出危机管理机制;而从2012年以后逐渐关注形象恢复与业务更新,具体内容包括与消费者沟通、降低游客的风险感知以及发展新型旅游等恢复途径;研究主体也更为多元,出现了许多针对酒店和社区的研究。中文文献的研究强调危机后的产业结构调整和市场重建,并且主要针对全球金融危机这一危机事件[53]。与其他阶段相比,这一阶段的研究较为零散,研究之间缺乏明显的关联性。

在危机恢复期,形象恢复及重建、业务恢复与更新、危机学习及再认知成为主要的研究主题。分析研究内容可知,业务恢复与更新方面,国内研究数量显著多于国外研究,其中大部分都是针对社会性突发事件中的全球经济危机。国内学者主要从目的地的视角出发,针对危机后的旅游业提出转型升级、加强政府宏观调控以及发展新的旅游产业等策略思路[54]。而国外学者主要从旅游消费者的视角出发,分析旅游者对危机后目的地的风险感知,并基于风险感知异质性对旅游者进行分类,有利于目的地开展更有针对性的业务[55-56]。值得注意的是,Hajibaba等提出抗风险旅游者的新概念,认为识别和吸引这一类细分市场有助于减少目的地的脆弱性,将旅游企业的危机管理重点从应对危机转向预防危机[57]。

危机学习及再认知方面主要包括危机认知和危机管理机制两部分内容。危机认知的研究突出理论建构,研究内容较为多样,李锋等、严澍等多位学者建立了危机影响路径模型,为危机管理提供理论基础[58-59];Racherla、Paraskevas等多位学者建立了旅游危机知识管理框架[60-61],以提高旅游企业和组织的应变能力。而危机管理机制的研究强调综合性,提出建立贯穿危机多个阶段的危机管理机制,如Ritchie提出了一个从危机前的前瞻性计划到战略实施、最终评估和反馈的危机管理框架,并强调目的地和旅游组织需要持续地观测和加强灵活性以应对突发危机[62]。

形象恢复及重建方面主要从旅游消费者和目的地视角进行研究。旅游消费者视角下,国内外学者通过测量潜在游客对危机后旅游目的地的风险感知和旅游态度,为目的地的形象恢复提供依据54,63-64]。目的地视角下,学者提出了建立地方品牌和加强社交媒体沟通等旅游形象修复的策略[4,65]。值得注意的是,Wright等提出需要考虑社区居民对于发展黑色旅游的态度,以获得社区对旅游形象重建的支持[66]。

2.5 研究方法分析

在危机酝酿阶段,中英文文献的风险识别均分为两个方面:基于游客视角的风险识别,以及基于旅游企业视角的风险识别和应对能力。基于游客视角的风险识别研究多借助问卷或半结构访谈,采用描述性统计分析,通过分析游客对突发事件的风险的主观感知与客观感知之间的差异,进而判断游客是否能够准确识别风险[13,16];而对于企业而言,构建企业资本风险指标、景区环境承载量、地质灾害风险指标、火灾风险指标等进行灾害识别则是风险识别的主要方式。中文文献中,灰色关联度分析法被用来构建风险指标[16,67];英文文献则采用GIS软件将风险指数与地理空间信息相结合进行可视化[68]。

在危机潜伏阶段,中外学者主要通过概念模型将多学科的知识体系融合,从地质灾害学、新闻传播学、资源学、营销学等多学科视角,构建了系统全面的危机预防管理方案。英文文献强调了地质灾害学与旅游危机管理的融合,如Orchiston建议将等震线模型纳入旅游危机管理机制中[69];而中文文献则多强调信息化与旅游危机管理的融合,即危机预防管理方案应注重大数据和GIS可视化软件的应用[32,70]。

在危机爆发阶段,中外学者采用的数据搜集和分析方法趋于一致,均通过社交媒体(微博和Facebook)、政府网页、旅游网站、报纸媒体等方式收集数据,采用符号学、文本分析、话语分析、内容分析、社会网络分析等多种质性方法,探究了危机传播与沟通机制[28,31,71-74]。

在危机消退阶段,国内外突发事件的影响研究篇数较多,主要采用面板数据分析模型、时间序列模型和本底趋势线等三种方法。国外主要采用了ARIMA模型和ARDL模型两种时间序列模型,国内主要采用本底趋势线模型进行研究分析。值得注意的是,ARIMA模型与本底趋势线的基本原理相似,均根据长时间历史数据构建本底趋势方程,推测出在不受境内外突发性事件的冲击和影响下的旅游人次,即本底旅游人次,再分析本底旅游人次与实际旅游人次之间的差值,以此判断突发事件造成的损失[75]62[76-77]。不同的是,ARIMA模型通过自回归移动平均模型构建本底方程,而本底趋势线则根据混沌理论构建时间关于旅游收入或人次的回归模型作为本底方程,相比而言,ARIMA 模型较其他定量研究方法更为精确[75]60。另外,国内外学者在应对结果评估方面的研究较少,尤其是政府政策方面的研究较少涉及,仅有部分学者研究,主要通过可计算的一般均衡(Computable General E-quilibrium,CGE)模型、数据包络分析法(Data Envelopment Analysis,DEA)或干预分析模型(Intervention analysis model)对某项政策进行有效性评估[46]535[78-81]。

在危机恢复阶段,综合来看,研究者为挖掘和调整危机过后的潜在市场,通常采用聚类 分 析[82]、Q 方 法[72]75和 陈 述 性 偏 好法[83-84],根据游客风险偏好进行市场细分。而在学习与再认知方面,国内外研究者对专家访谈进行内容分析、文本分析或主题框架分析则是主要的方法。

表5 研究方法

3 结论与展望

3.1 结论

本文首先采用CiteSpace V软件,对CNKI数据库及SSCI数据库中关于突发事件背景下的旅游研究进行较为全面的定量分析,客观展示了国内外研究团队和合作现状。从研究团队和合作网络来看,旅游危机研究已经形成团体,合作网络以地区划分,根据本地的实情形成各自的研究方向和特色,但机构之间、国内与国外的合作有待加强。从研究对象来看,各类旅游事件的关注度分布不均衡,金融危机等社会性事件、地震及飓风等自然灾害事件的突发频率较高,关注度较高;公共卫生和事故灾害两种突发事件的爆发频率较低,相关研究较少。从研究方法来看,各类定量与定性分析方法均在危机研究中得到了较好的运用,危机中和危机后的研究方法相对更为丰富,危机前阶段的研究方法相对较单一。在研究视角来看,大部分的研究关注旅游目的地,外文研究中基于旅游企业视角的研究相对较多。

其次,基于危机生命周期理论,本研究从突发事件的酝酿期、潜伏期、爆发期、消退期以及恢复期五个阶段,分别归纳总结了每个阶段的研究热点,并综合分析了各阶段采用的研究方法和分析方法。本文的主要结论如下:

(1)危机生命周期理论从系统分析的视角,为旅游危机管理提供了全生命周期的管理视角,有助于旅游地和企业采取系统的、全局性、整合分析的旅游危机管理。但从已有研究来看,在危机阶段上,较多研究关注危机消退期和恢复期,如突发事件发生后的影响评估和危机学习;关于危机爆发期间及爆发前的研究较少。

(2)强调了危机爆发前的危机酝酿、潜伏期也是非常重要的阶段,对危机进行预防能减少发生频率,同时在危机前做出充足准备有助于更好地应对危机。尽管这两个阶段的关注度总体较弱,但2005年之后有所上升。中文文献主要关注危机潜伏期,主张结合大数据等新技术建设预警与监控系统;英文文献更多聚焦于危机酝酿阶段,强调从韧性的视角加强系统的抗冲击能力,减少风险发生的可能性。

(3)危机生命周期也对危机爆发后的阶段进行细分,有助于在危机爆发后进行精细管理,其中危机消退阶段得到研究者的重点关注,相关研究主要关注社会突发事件对于旅游经济的影响以及政府政策应对结果的评估,明显受经济危机、金融危机等重大危机事件的影响。

(4)危机生命周期强调危机管理不仅在于危机消退后的处理应对,更在于危机的学习与审视,转危为机。英文文献的研究前期研究集中在危机学习及再认知,而从2012年以后逐渐关注形象恢复与业务更新;中文研究较为零散,主要强调危机后的产业结构调整和市场重建。

3.2 展望

综上所述,我们期待一个更加具有前瞻性、系统性的突发事件研究。首先,未来的研究应重视非高频突发事件的相关研究。公共卫生和事故灾害两种突发事件目前发生频率较低,但是这并不意味着其潜在危害较弱,相反,这类突发事件突如其来,不易预测,往往在社会机制毫无防备下造成不可估计的经济损失以及生命健康损失。既要建立高频突发事件研究数据库,也要建立非常见的突发事件预警管理机制,以便能够及时高效有针对有准备地应对各类潜在突发事件。

全过程的管理需要得到重视。危机处于不断的动态变化中,危机管理不仅是事后的,而是事前、事中和事后全过程的管理。采取系统性和全局性的旅游危机管理思路,有助于旅游地和企业更好地应对和解决危机。

事件爆发及爆发前突发事件及危机的识别、预警机制尚存空白,或是未来研究的热点之一。事件爆发前的预防和监测研究具有十分重要的实践价值和理论意义,有效的预警监测机制能够预防灾难的发生、减少损失;提升系统的韧性和建立完善健全的危机准备机制与制度,有助于危机事件发生后政府及国家按照预定的计划有条不紊地处理危机,从而减少社会混乱,维护社会秩序,提高危机管理能力。

引入新方法与新技术有助于危机前阶段进行检测和预警。未来研究不应只关注事后影响,更应探索新方法预测事中影响,为事后恢复提供指导。Song等在ARDL模型的基础上,创造性地引入情景预测分析法,预测出了全球金融危机对香港10个主要客源市场2009至2012年间的损坏,为未来的危机预测分析提供了基础[35]21。

危机的演化是多主体相互影响和博弈的结果,未来研究应该关注和协调利益相关者的关系,包括旅游地政府和企业之间、目的地居民和游客之间,并进行必要的业务调整,加快从危机消退到危机恢复的过渡。

对于大型突发事件的防御管理,政府处于重要的宏观主导地位,然而关于政府的对策及其有效性的研究少有涉及。系统性的危机管理不应仅仅聚焦于企业视角下的应对措施,政府作为公共危机管理的核心主体,也应该纳入突发事件研究范围内。在未来,关于政府政策的研究具有十分重要的研究价值和实践价值。