跨文化照护能力培训基地准入评价指标体系的构建

2020-03-03马丽莉彭幼清俞海萍张亚娟

马丽莉,彭幼清,俞海萍,张亚娟

(上海市东方医院 护理部,上海 200120)

跨文化护理(transcultural nursing,又译为多文化护理) 是指护士按照不同护理对象的世界观、 价值观、宗教信仰、生活习惯等采取不同的护理方式,满足不同文化背景下的健康护理需求的活动[1]。该理论由美国护理专家Leininger 教授于20 世纪60 年代提出,她用“日升模式”来解释和表达其跨文化护理理论以及理论各部分之间的关系的整体框架, 通过文化照顾保存、文化照顾调整、文化照顾再建3 种方式,提供与患者文化相一致的护理服务。文化照护能力是评价护士是否具有提供与患者文化背景相一致的跨文化护理的能力。 国内研究证实护士在提供外籍患者文化照护时能力欠佳[2-6]。 因此,跨文化护理的临床护理和教学培训成为护理发展的一个必然趋势。目前,国内外还没有针对跨文化照护能力培训基地建立统一规范和师资准入标准。 本研究结合质性访谈结果,进行2 轮德尔菲专家咨询,初步构建了一套科学、客观、可操作行强、可复制的跨文化照护能力培训基地的准入标准,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 成立课题研究小组 成立跨文化护理研究小组,共6 名成员。研究小组人员学历:博士1 名,硕士4名,本科1 名;职称:正高级职称2 名,副高级职称3名,中级职称1 名。 研究小组成员通过文献分析及访谈法, 初步构建跨文化照护能力培训基地准入评价指标体系。 采取德尔菲专家咨询法进行2 轮专家咨询,并请专家进行指标评判。 经过咨询、反馈、修改,使专家意见逐渐趋于一致,从而构建跨文化护理培训基地准入评价的指标体系。

1.2 初步构建跨文化照护能力培训基地准入评价的指标体系 研究小组以“日升模式”理论为基础,以跨文化照护临床需求和教学要求为导向, 从临床护理(跨文化护理)、护理管理、护理教育3 个角度拟定访谈提纲,进行访谈。 应用目的抽样法,采用信息饱和原则确定访谈对象数量, 选择上海市某三级甲等医院护士部主任2 名,护士长5 名,临床护士3 名进行访谈。 采用半结构式访谈法进行资料收集,运用Colaizzi 的7步分析法进行资料分析,提取主题,并结合文献研究结果,初步形成跨文化照护能力培训基地的指标体系,包括一级指标7 项,二级指标28项,三级指标54 项。

1.3 德尔菲专家咨询

1.3.1 遴选咨询专家 专家选择是德尔菲法的关键环节,咨询结果是否具有科学性、可靠性等与咨询专家权威性、代表性等密切相关[7]。 本项研究的专家选择标准为:(1)具有中级及以上职称;(2)从事临床医疗、临床护理、护理教育、护理管理或者跨文化护理研究者;(3)工作年限 5 年及以上;(4)对跨文化护理累计较多的经验(完成跨文化照护案例10 例以上);(5)愿意参加此项研究。 最终有15 名专家完成2 轮德尔菲专家咨询。

1.3.2 咨询问卷编制 问卷内容包括:(1)研究背景、目的、方法、对象;(2)各级指标的内涵、重要性等,请咨询专家结合自己的经验和对研究的认识, 按照Likert 5 分评分法进行评分:完全同意5 分,同意4分,不确定3 分,不同意2 分,完全不同意1 分,并每个指标的后方及问卷底部附有专家意见栏, 以备专家填写修改意见或添加内容;(3)专家一般情况调查表、专家对调查的熟悉程度判断依据。专家基本信息包括专家年龄、学历、职称、职务等;考虑到专家对不同问题权威程度不同, 需了解专家对每个指标的熟悉程度和判断依据,熟悉程度分为5 个等级(很不熟悉、不熟悉、一般、熟悉、很熟悉),熟悉程度系数分别为 0.2、0.4、0.6、0.8、1.0。判断系数按常规分为理论知识、实践经验、参考国内外文献、主观感觉4 类,影响程度分为大、中、小,分别赋予不同的量化值:理论知识(0.3、0.2、0.1),实践经验(0.5、0.4、0.3),参考国内外文献(0.1、0.1、0.1),主观感觉(0.1、0.1、0.1)[8-9]。

1.3.3 专家咨询过程及指标筛选 专家咨询采取邮寄、电子邮件、微信等方式发放,要求专家在2 周内完成并回收。 由研究小组对结果进行汇总、分析,制成下一轮咨询专家,综合分析专家意见,以重要性评分≥3 分,变异系数≤25%,意见基本趋于一致时调查结束[10]。 对专家提出的异议或意见,经过小组讨论后进行修改。 本研究共进行2 轮德尔菲咨询。

1.4 统计学方法 应用SPSS 21.0 进行双人数据录入。采用描述性统计对专家的组成结构进行分析,运用专家意见权威系数、 协调系数对专家咨询的可靠性进行检验。

2 结果

2.1 咨询专家一般情况 按照咨询专家的选入标准,共有来自上海市3 所三级甲等综合性医院及2 所大学的15 名专家参与本研究,其中男2 名,女13 名;年龄:30~35 岁 3 名,36~40 岁 5 名,41~45 岁 2 名,46~50 岁 4 名,58 岁 1 名;职称:中级职称 6 名,高级职称 9 名;学历:本科 4 名,硕士 4 名,博士 7 名。

2.2 专家积极性 专家函询的积极系数以问卷的回收率表示。 2 轮专家咨询的回收率分别为94%(15/16),100%(15/15),有效率达 100%。

2.3 专家权威性 专家权威性用专家权威系数表示,是专家对各个指标的判断依据系数(Ca)和对各个指标的系数(Cs)的反应。 权威系数 Cr=(Ca+Cs)/2。本研究中 Ca=0.907,Cs=0.913,Cr=0.910。

2.4 专家意见的协调程度 专家意见的协调程度是指专家对指标重要性评分的波动程度, 主要通过变异系数(CV)和协调系数(W)2 项指标反映。 一般变异系数要求在0.3 以下。本研究的Kendall 协调系数:一级指标 0.573,二级指标 0.461,经 χ2检验,均P<0.05,差异有统计学意义,说明专家的意见协调程度较高,结果较为可信。

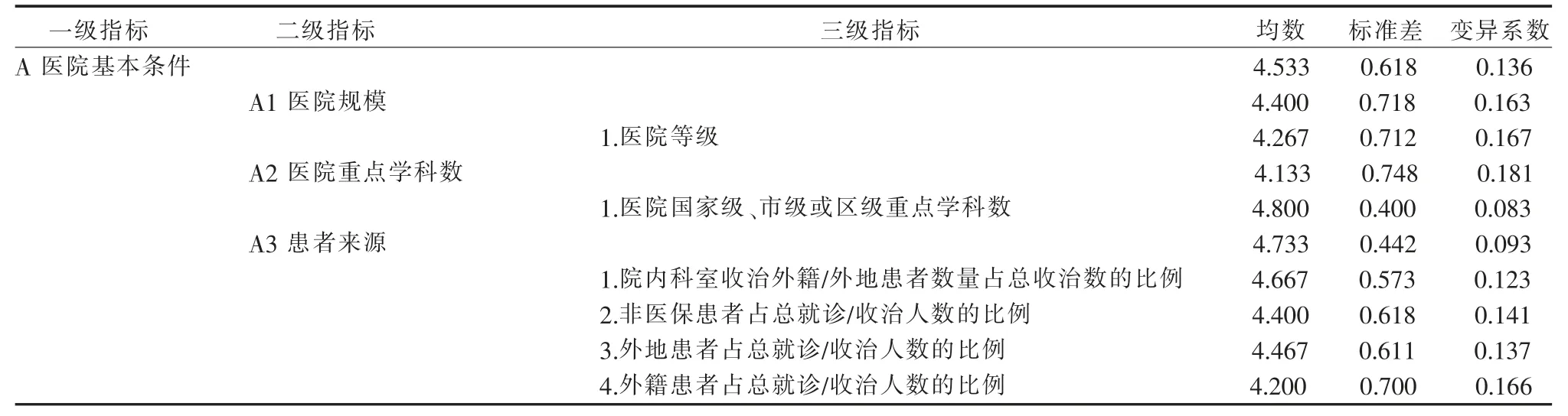

2.5 专家函询结果 通过专家咨询初步构建了一套由7 个一级指标、29 个二级指标、50 个三级指标的跨文化照护能力培训基地准入评价的指标体系。 见表1。

表1 跨文化照护能力培训基地准入评价指标体系

续表1

续表1

3 讨论

3.1 指标研究的科学性 Delphi 专家函询法已经广泛应用于医疗和护理研究领域中的综合评价实践中。对指标的评价是主观价值判断的过程,选择具有代表性的专家是Delphi 法成败的关键[10]。 本研究选取了上海市3 所三级甲等综合性医院及2 所大学的15 名专家参与本研究, 所选的专家涵盖临床医疗、临床护理、跨文化护理、护理教育或者护理管理,并对跨文化护理有较多的经验。 2 轮专家咨询的回收率分别为 94%(15/16),100%(15/15)。 专家提出了许多建设性的意见:在二级指标中增加A3“患者来源”及C8“继续教育情况”;删除二级条目中的D6“师资力量”;将B3“跨文化护理硬件指标”修改成“跨文化护理相关资质”;将B4“跨文化护理相关图书资料设备”修改为“跨文化护理配套材料”;增加条目“护士长出国经历”;合并条目4 条;修改三级指标中条目2、条目 4、条目 5、条目 7、条目 11、条目 17、条目 25、条目30、条目36、条目39、条目42。以上内容经过课题小组讨论,予以采纳。2 名专家认为外地应与外籍患者项目合并统计, 考虑到我院外籍患者就诊数量较多的客观实际,未采纳。

问卷回收情况说明专家对文化能力研究的积极性较高,具有较高的热情。 专家权威系数越高,代表预测精度越高,一般认为专家权威系数>0.8,表明专家权威程度很高。本研究的专家Cs 为0.913,专家的Ca 为0.907,专家Cr 为0.910,表明本研究具有较好的权威性,为函询结果的可靠性提供了保证。而且2 轮专家咨询的协调系数的范围为0.461~0.573(P<0.01)。且本研究初期在查阅文献的基础上,以“日升模式”理论为基础, 以跨文化护理临床需求和教学要求为导向,从临床护理(跨文化护理)、护理管理、护理教育3 个角度拟定访谈提纲, 并结合访谈结果包括护士长、 临床带教能力是决定科室跨文化护理照护能力的重要因素;护理科研能力、科室专科特点是跨文化照护能力的重要影响条件;是否参加过跨文化相关培训以及培训的数量严重影响着跨文化护理照护能力的大小3 个方面初步构建评价体系。 在确定评价体系各指标时,采用Delphi 法,通过匿名的方式广泛征求护理领域专家的意见和建议, 经过反复多次的修正,逐渐使专家的意见趋于一致,最终形成指标体系,保证研究的科学性。

3.2 指标研究的先进性 随着社会进步和医学模式转变,跨文化护理(transcultural nursing)作为护理学的重要学术分支,在世界范围内已经广泛应用。国际医疗卫生机构认证联合委员会 (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations,JCAHO)规定健康组织或医院必须将跨文化能力整合入医院的管理策略及目标中[11-12]。 中国作为一个发展中国家,不但面临着国家交融、经济多元化、多民族迁徙,同时,由于在华外籍人口数字的不断增加,给临床护理带来了很多机遇的同时,也带来了巨大的挑战。目前的跨文化护理研究主要涉及能力的现状调查、综述、护士的自我效能感、量表开发跨文化护理的方式和技能运用于艾滋病、糖尿病、心衰、脑卒中等患者中[13-16],但是未见对培训及培训标准方面的研究。跨文化照护能力的培训无论作为趋势或者是患者的需求,都应得到关注和发展。 本次跨文化照护能力培训基地指标涵盖了建立基地所需的各种硬件、软件、学科发展、专科需求、师资、制度、考核等多个维度的内容,能较全面的考核跨文化照护培训基地的标准。通过跨文化照护培训基地准入评价的指标构建标准的建立、临床应用,可提升跨文化护理教学和培训效果,为跨文化护理培训和课程设置提供参考依据和基础。

3.3 指标研究的可推广性 2010 年卫生部开展的“优质护理工程活动”和“中国护理事业发展规划纲要(2016—2020 年)”中规定,护士在拥有娴熟的操作技术、高度的责任心、良好的服务态度之外,还需加强对患者的人文关怀和尊重。 而国内对跨文化护理的研究越来越关注,有研究报道:2011—2016 年, 跨文化护理理论文章年发表量均超过6篇,共 48 篇[17]。 且全国上海市、广东省、江苏省、新疆省、 四川省等, 多个省份对跨文化护理都有研究。 研究发现:患者的文化照护需求强烈[2-6]。 调查发现语言交流、保护隐私、风俗禁忌、宗教信仰、饮食习惯、就诊环境、社交礼仪有需求[18];在器官移植、产科、临终病区、精神科、急诊、ICU 等医疗单元,患者具有各种不同的文化需求,这些需求如得不到有效满足将直接影响到患者的预后和住院生活质量[19]。 通过跨文化护理基地准入评价指标的构建, 可为如何构建适合我国跨文化护理服务培养方案,如何测评跨文化护理培训效果提供参考。 同时通过标准化基地的建设标准的建立, 可实现跨文化护理培训和实施的量化考核, 更加客观、全面、系统地评价跨文化护理的综合水平。