232例体外受精-胚胎移植治疗女性患者配偶焦虑抑郁现状及影响因素分析

2020-03-03陈洁薄海欣

陈洁,薄海欣

(北京协和医院 a.妇科内分泌与生殖中心病房;b.护理部,北京100730)

辅助生殖技术(assisted reproductive technology,ART) 的出现为全世界不孕不育家庭带来新的希望,其中体外受精-胚胎移植 (in vitro fertilization and embryo transfer,IVF-ET)是最具代表性的技术。 但对大多数不孕症夫妇而言,IVF-ET 是生活中压力最大的经历之一,其漫长复杂的治疗过程、不确定的治疗结局以及高昂的治疗费用,给不孕症夫妇带来巨大心理负担及经济压力,导致其产生焦虑、抑郁、沮丧等负性情绪,进而直接或间接影响治疗结局。 国外研究表明,不孕症夫妇之间的情绪状态和生活质量存在差异,其中男性的心理压力易被忽视, 然而男性也承担着同样的甚至更大的心理压力[1-2]。目前,国内研究多以不孕女性为焦点,认为女性的心理压力大于男性[3]。然而,怀孕事关夫妻双方,不仅要关注女性心理压力,更要关注男性的心理健康。 本研究拟调查接受IVF-ET 治疗的女性患者配偶焦虑、抑郁现况,分析其影响因素,旨在为制定有效的干预措施提供理论依据与参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法,选取2018 年7—12 月在北京协和医院内分泌与生殖中心接受IVFET治疗的女性患者配偶作为研究对象。 纳入标准:(1)符合 IVF-ET 适应证[4];(2)年龄≥20 岁;(3)知情同意,自愿参加本研究调查。 排除标准:(1)患有严重精神障碍或心、肝、肾等躯体疾病;(2)近1 年内遭受重大心理创伤。 本研究取得北京协和医院伦理委员会批准(S-K717)。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料 自行设计,包括年龄、民族、宗教信仰、居住地、职业、文化程度、结婚年限、家庭平均月收入、是否独生子女、不孕年限、不孕类型、不孕原因、辅助生殖技术治疗失败史。

1.2.2 患者健康问卷抑郁症状群量表(Patient Health Questionnaire ,PHQ-9) 采用 Spitzer 等[5]在1999 年根据美国精神障碍诊断与统计手册第4 版(the forth edition of the diagnosticand statistical manual of mental disorders, DSM-IV) 诊断标准编制的抑郁自评工具,其内容简单,可操作性强,在国外广泛用于科学研究及临床实践中[6]。 2009 年由卞崔冬翻译为中文版, 并对600 例综合性医院普通门诊患者进行调查,量表总 Cronbach α 系数为 0.857[7]。 该量表为单维量表,包括9 个条目,用于了解患者在过去2 周有多少时间受到情绪低落、 兴趣减退等问题的困扰。 均采用 Likert 4 级评分,0=完全不会,1=几天,2=一半以上的日子,3=几乎每天。 总分 0~27 分,得分越高抑郁程度越重。 0~4 分为没有抑郁,5~9 分为轻度抑郁,10~14 分为中度抑郁;15~27 分为重度抑郁[5]。 本研究中该量表的 Cronbach α 系数为 0.868。

1.2.3 广泛性焦虑量表(7-tiem Generalized Anxiety Disorder scale,GAD-7) 采用 Spitzer 等[8]在 2006年根据DSM-IV 诊断标准编制的焦虑自评工具。 该量表已应用于不孕不育患者中,Cronbach α 系数为0.87[9]。 2010 年由李春波翻译为中文版,并对 600 例综合性医院普通门诊患者进行调查,量表总Cronbach α 系数为 0.898[10]。 本量表为单维量表,由 7 个条目组成,用来了解患者在过去2 周有多少时间受到难以放松、对各种各样问题担忧过多等问题的困扰。均采用 Likert 4 级评分,0 分=从来没有;1 分=偶尔几天有;2 分=经常有,过去2 周多于1 周时间有;3分=几乎天天有。 总分0~21 分,得分越高焦虑程度越重。 0~4 分为无焦虑,5~9 分为轻度焦虑,10~14分为中度焦虑,15~21 分为重度焦虑[8]。 本研究中该量表的 Cronbach α 系数为 0.893。

1.2.4 社会支持评定量表 (Social Support Rating Scale,SSRS) 由肖水源等根据我国实际情况,借鉴外国相关文献后编制[11]。 该量表共10 个条目,包括客观支持(3 个条目)、主观支持(4 个条目)和支持利用度(3 个条目)等 3 个维度。 计分方法:条目 1~4、条目 8~10,只选 1 项,选择 1~4 项分别计 1~4 分;条目 5 计 A~E5 项总分,A~E 项从无~全力支持分别计1~4 分;条目 6~7,无任何来源计 0 分,回答下列来源者,选择 1 个来源计 1 分。 总分 12~66 分,得分越高, 意味着社会支持程度越好。 本研究中该量表的Cronbach α 系数为 0.856。

1.3 调查方法 本研究采用问卷调查法。 在符合纳入标准的研究对象接受治疗周期的第1 天,由经统一培训的调查员向其解释调查目的、意义及问卷填写方法,征得其知情同意后发放问卷。 问卷当场发放,当场回收。 共发放问卷265 份, 回收有效问卷232份,有效回收率为87.5%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0 进行数据分析,计量资料均服从正态分布,采用均数±标准差描述;计数资料以频数、构成比描述。不同特征研究对象焦虑、 抑郁得分的比较采用两独立样本t 检验或单因素方差分析; 焦虑、 抑郁与社会支持的关系采用Pearson 相关分析检验;焦虑、抑郁影响因素的多因素分析采用多元线性回归分析。 检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般资料 232 例接受IVF-ET 治疗的女性患者配偶,年龄 22~53(35.31±4.89)岁;民族以汉族居多,218 例(94.0%);多为在职,205 例(88.4%);文化程度多为大专及以上,205 例(88.4%);多居住在城市,156 例(67.2%);非独生子居多,139 例(59.9%);结婚年限以 5~10 年为主,126 例(54.3%);家庭平均月收入以>10 000 元居多,144 例(62.1%);多数无宗教信仰,222 例(95.7%);不孕年限以<3 年居多,135例(58.2%);原发不孕症多见,120 例(51.7%);128 例(55.2%)既往有辅助生殖治疗失败史。

2.2 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑、抑郁得分情况 本组接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑总分为(5.34±2.48)分,其中轻度焦虑 38 例(16.4%),中度焦虑 7 例(3.0%),重度焦虑 2 例(0.8%),焦虑筛出率为20.5%;抑郁总分为(6.41±3.03)分,其中轻度抑郁 40 例(17.2%),中度抑郁 10 例(4.3%),重度抑郁 9 例(3.9%),抑郁筛出率为 25.4%。

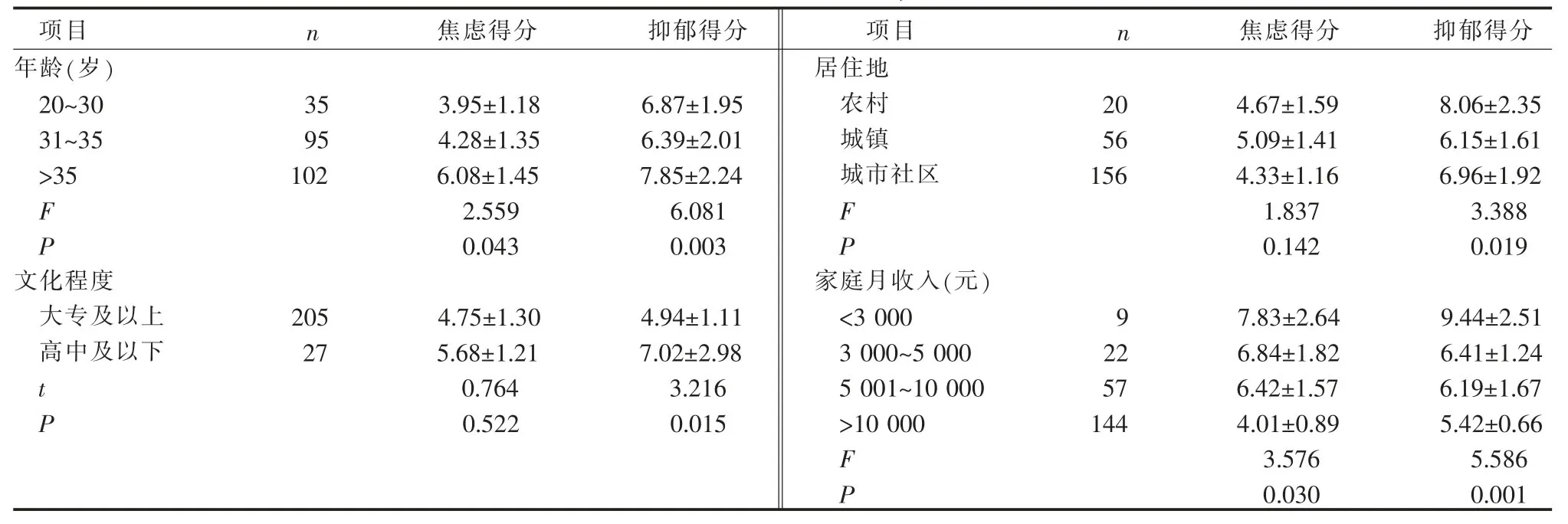

2.3 不同特征接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑、抑郁的单因素分析 将本组接受IVF-ET 治疗女性患者配偶按年龄、民族、宗教信仰、居住地、职业、文化程度、结婚年限、家庭平均月收入、是否独生子女、不孕年限、不孕类型、不孕原因、辅助生殖技术治疗失败史分组,比较其焦虑、抑郁得分情况。单因素分析结果显示:年龄、职业、家庭平均月收入、不孕类型、不孕原因、辅助生殖治疗失败史的女性患者配偶,其焦虑、抑郁得分比较,差异均有统计学意义(P<0.05); 不同不孕年限的接受 IVF-ET 治疗女性患者配偶, 其焦虑得分比较, 差异有统计学意义(P<0.05);不同文化程度、居住地的接受 IVF-ET 治疗女性患者配偶,其抑郁得分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 不同特征接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑、抑郁得分的比较(n=232,,分)

表1 不同特征接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑、抑郁得分的比较(n=232,,分)

项目 n 焦虑得分 抑郁得分 项目 n 焦虑得分 抑郁得分年龄(岁)20~30 35 3.95±1.18 6.87±1.95 31~35 95 4.28±1.35 6.39±2.01>35 102 6.08±1.45 7.85±2.24 F 2.559 6.081 P 0.043 0.003文化程度大专及以上 205 4.75±1.30 4.94±1.11高中及以下 27 5.68±1.21 7.02±2.98 t 0.764 3.216 P 0.522 0.015居住地农村 20 4.67±1.59 8.06±2.35城镇 56 5.09±1.41 6.15±1.61城市社区 156 4.33±1.16 6.96±1.92 F 1.837 3.388 P 0.142 0.019家庭月收入(元)<3 000 9 7.83±2.64 9.44±2.51 3 000~5 000 22 6.84±1.82 6.41±1.24 5 001~10 000 57 6.42±1.57 6.19±1.67>10 000 144 4.01±0.89 5.42±0.66 F 3.576 5.586 P 0.030 0.001

续表1

2.4 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶社会支持与焦虑、抑郁的相关性分析 本组接受IVF-ET 治疗女性患者配偶的社会支持总分为(36.28±8.08)分,各维度得分分别为:客观支持(9.43±2.98)分,主观支持(19.86±5.40)分和支持利用度(6.99±2.04)分。

Person 相关分析结果显示, 本组接受IVF-ET治疗女性患者配偶焦虑、 抑郁与社会支持总分均呈一定负相关(r=-0.227,-0.232;均 P<0.01),见表2。

表2 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶社会支持与焦虑、抑郁的相关性分析(r)

2.5 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑、抑郁影响因素的多元线性回归分析

2.5.1 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑影响因素的多元线性回归分析 以接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑总分为因变量, 以单因素分析及相关分析中有统计学意义的8 个变量(年龄、职业、家庭平均月收入、不孕类型、辅助生殖技术治疗失败史、不孕原因、不孕年限、社会支持)作为自变量,进行多元线性回归分析。结果显示,不孕类型、不孕原因、社会支持是接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑的主要影响因素(P<0.05),共解释总变异的 30.2%,见表3。

表3 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑影响因素的多元线性回归分析

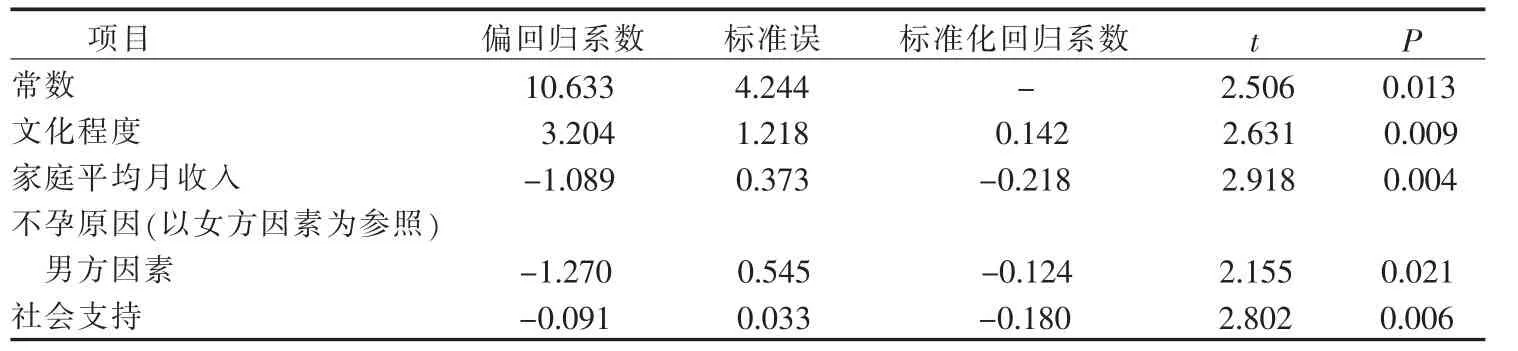

2.5.2 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁多因素分析 以接受IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁总分为因变量, 以单因素分析及相关分析中有统计学意义的9 个变量(年龄、职业、家庭平均月收入、不孕类型、辅助生殖技术治疗失败史、不孕原因、文化程度、居住地、社会支持)作为自变量,进行多元线性回归分析。结果显示:文化程度、家庭平均月收入、不孕原因、社会支持是接受IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁的主要影响因素(P<0.05),共解释总变异的37.8%。见表4。

表4 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁影响因素的多元线性回归分析

3 讨论

3.1 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶存在焦虑、抑郁情绪 本研究结果显示,18.4%的IVF-ET 治疗女性患者配偶存在焦虑和抑郁情绪, 其中焦虑检出率为20.7%,抑郁检出率为25.4%,说明女性患者配偶的心理状况不容乐观,普遍面临着来自家庭、社会、经济及治疗所带来的重重压力。 其焦虑抑郁发生率远高于意大利[12](焦虑 4.5%、抑郁 6.9%),瑞士[13](焦虑4.9%、抑郁 5.1%),美国[14](焦虑 8.8%、抑郁 3.8%),加拿大[15](焦虑3.7%、抑郁1.9%),与沙特阿拉伯[16](焦虑20.5%、抑郁17%)报道相似,但低于国内陈丹等[17]报道IVF-ET 治疗男性抑郁发生率49%。究其原因,可能与使用不同的焦虑、抑郁调查工具、调查时间的不同以及所调查的样本来自不同的人群和不同的文化背景有关;此外,在IVF 治疗的不同阶段,患者的心理状态不尽相同[18]。 本研究中调查对象包含了IVF-ET 治疗的各个阶段, 也是引起结果不一致的原因。 这也提示在今后的研究中有必要对不孕症患者在治疗不同阶段、 不同周期的心理问题做深入的探讨。

3.2 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑、抑郁的影响因素

3.2.1 焦虑的影响因素

3.2.1.1 不孕类型 本研究结果显示, 不孕类型是接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑的主要影响因素(B=-1.027,P=0.045),即配偶为原发性不孕的男性其焦虑程度更严重。究其原因,从未有过妊娠经历的不孕家庭,极度渴望生育下一代,而长期的不孕又导致夫妻间对彼此生育能力的质疑,影响夫妻感情,进一步导致焦虑、抑郁等不良情绪[18]。 而继发性不孕家庭既往有过妊娠体验, 对通过IVF-ET 再次妊娠的信心更大。

3.2.1.2 男方因素不孕 本研究结果显示, 不孕原因是接受IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑的主要影响因素(B=-1.100,P=0.030),即男方因素导致的不孕不育更容易引起男性的焦虑,这与Lee 等[19]研究一致。对男性不育患者来说,生育力主要涉及男子气概和社会角色[20],不育意味着生殖能力下降或减弱,容易造成自信心和自尊心受挫, 而治疗过程中的不适感及心理压力又进一步加重焦虑情绪。

3.2.1.3 社会支持 本研究结果表明, 社会支持是IVF-ET 治疗女性患者配偶焦虑的主要影响因素(B=-0.066,P=0.027),与国内外相关研究结果一致[18,21]。不孕不育患者是一个相对特殊群体, 其心理经历痛苦而复杂, 因生育问题引起的耻辱感常使其处于回避、孤立的状态[22],不愿与人交流,但其内心又迫切渴望来自家庭和社会的支持。 社会支持作为一种支持性社会背景和关键资源,在面临不孕不育危机时,可以帮助个体加速认知适应过程并成功对抗其带来的困境[23]。 个体所获得来自亲人、朋友、家庭及社会的支持越多,其可利用的资源越多,解决问题的方式与途径也越多。

3.2.2 抑郁的影响因素

3.2.2.1 文化程度 本研究结果显示,文化程度是接受IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁的影响因素 (B=3.204,P=0.009),即文化程度越低,接受 IVF-ET 治疗女性患者配偶的抑郁得分越高。究其原因,文化程度较高者对于疾病的认知、 理解及获取相关知识的途径较多,能从科学的角度理性的控制情绪[24],而文化程度低者,受传统观念影响大,面对IVF-ET 的复杂性、侵入性、结局的不确定性不能充分理解,面临不确定的结果往往不能接受,承受的精神压力更大,因此抑郁得分较高。

3.2.2.2 家庭平均月收入 本研究结果显示, 家庭平均月收入越高, 接受IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁得分越低(B=-1.089,P=0.004),与国内相关研究结果相似[17]。 究其原因,目前国内IVF-ET 的治疗费用均需自费, 且治疗费用相对中国居民的收入而言较高, 这必然给经济状况不好的家庭带来巨大经济负担和心理压力。尤其在中国传统文化下,男性是家庭的顶梁柱,承担养家糊口的重任,高昂的治疗费用势必给接受IVF-ET 治疗女性患者配偶带来巨大经济压力,然而治疗结果又无法确定,还受到来自社会对不孕症的种种负面评价,因而抑郁评分较高[22]。

3.2.2.3 不孕原因为男方因素 本研究结果显示,不孕原因是接受IVF-ET 治疗的女性患者配偶抑郁的主要影响因素(B=-1.270,P=0.021),即相对于不孕原因为女方, 男方因素导致的不孕不育更容易引起患者的焦虑、抑郁。 然而,国外Helena 等[25]报道,不明原因不孕的男性患者抑郁检出率明显高于其他不孕原因组, 可能与不能针对不孕原因进行有的放矢的治疗,从而产生较大的压力有关。究其差异的原因,中国传统的生育观念认为生育是女性的责任,通常将不孕不育责任归咎于女方, 当男性得知不孕原因在己方时,会产生内疚惭愧,背负着更沉重的精神负担,容易导致焦虑和抑郁。

3.2.2.4 社会支持 本研究结果表明, 社会支持是IVF-ET 治疗女性患者配偶抑郁的主要影响因素(B=-0.091,P=0.006),与 Alosaimi[16]、陈丹等[17]研究结果一致,即配偶感知的社会支持水平越高,其抑郁水平越低,也进一步证实了较高的家庭支持和社会支持可以帮助缓解患者及其配偶的焦虑、抑郁情绪[26]。 因此,呼吁社会增加对不孕症患者的关注,引导社会积极、公正对待这类人群,为患者争取更多社会支持,增加其被关爱和接受帮助的机会。

4 本研究的不足

本研究的不足之处在于, 仅对北京市1 家医院的生殖中心进行研究,可能存在选择性偏移,今后将扩大研究范围, 进一步了解接受IVF-ET 治疗男性患者的心理状况及其影响因素。