以观察做推手,着力提升幼儿游戏水平—以中班建构游戏“小猪走迷宫”为例

2020-02-29江苏省海安市白甸镇中心幼儿园裴春昕

江苏省海安市白甸镇中心幼儿园 裴春昕

意大利著名教育家蒙台梭利说过:唯有通过观察和分析,才能真正了解幼儿的内在需要和个别差异,以决定如何协调环境,并采取应有的态度来配合幼儿成长的需要。因此,观察是每一位幼儿教师教育基本功的重中之重。教师应通过观察,发现幼儿的兴趣,学习做一个忠实的记录者和积极的赞美者。幼儿在自主游戏中,教师更容易观察幼儿真实的想法、经验和发生的学习。

中班建构游戏“小猪走迷宫”是幼儿自主生成的户外游戏。该游戏不仅能提高幼儿围合、垒高、排列等建构技能,也能锻炼幼儿的走、跑、钻、爬、赶等动作,发展幼儿身体平衡能力。教师作为观察者和陪伴者,观察幼儿在自由的户外建构迷宫,记录游戏过程中幼儿有意义的行为表现,了解幼儿的发展和游戏动向。一次次的师幼互动,使得游戏更富有挑战性和趣味性,让幼儿的游戏水平整体得到提高。

一、选择观察要点

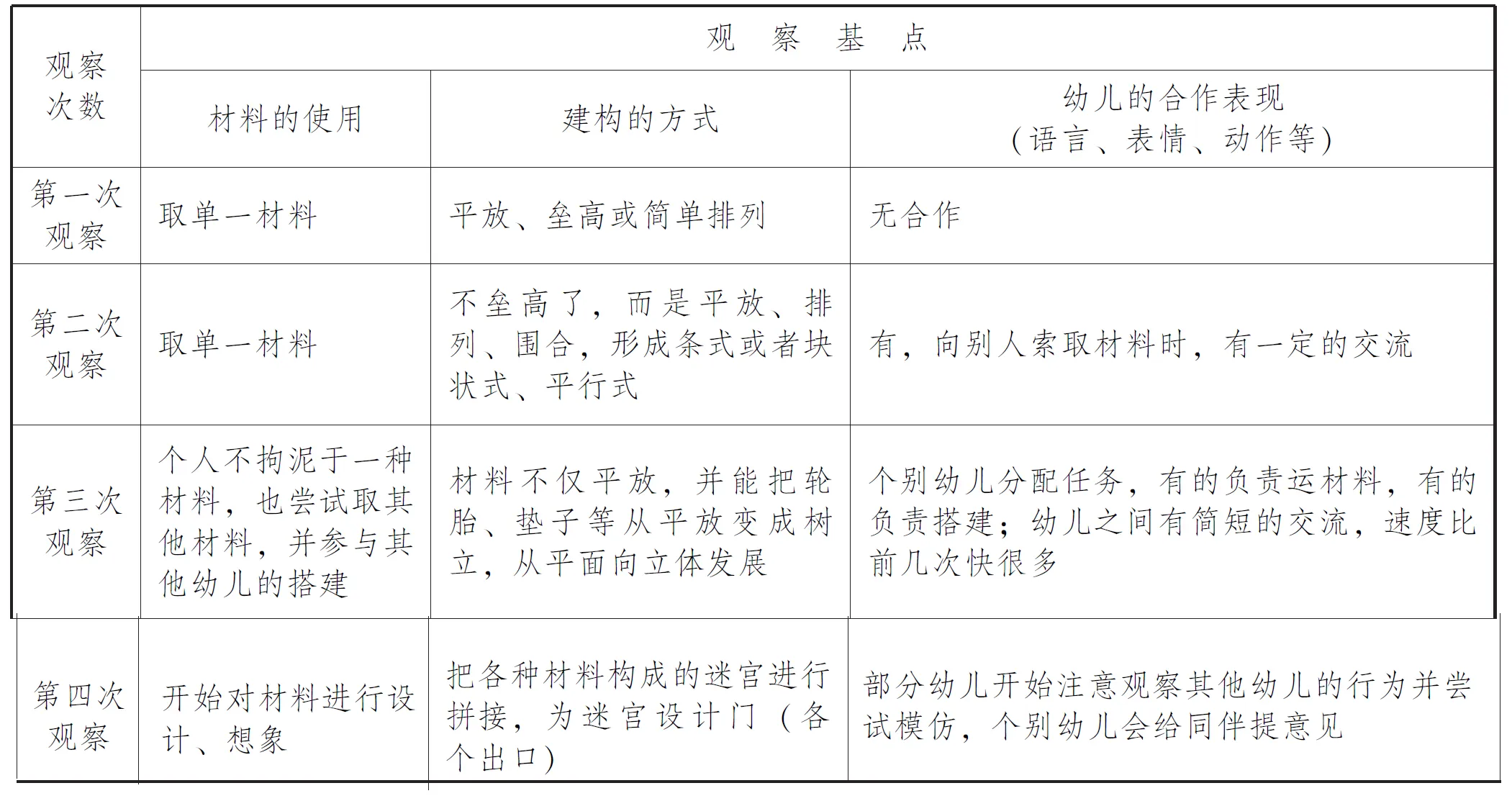

“小猪走迷宫”的建构游戏,首先是要为“小猪”搭建迷宫。幼儿自主选择材料,利用纸筒、纸箱、油桶、垫子、轮胎等材料,相互合作,采用围合、垒高、排列、连接等方式搭建迷宫。教师要关注幼儿是否对这个建构游戏感兴趣、幼儿选择什么搭建材料以及选择的原因、不同建构水平的幼儿能否合作且能不能合作成功等。经过一段时间的多次观察,教师着重把握以下三个观察要点:材料的使用、建构的方式以及幼儿的合作表现。

观察次数观 察 基 点材料的使用建构的方式幼儿的合作表现(语言、表情、动作等)第一次观察取单一材料平放、垒高或简单排列无合作第二次观察取单一材料不垒高了,而是平放、排列、围合,形成条式或者块状式、平行式有,向别人索取材料时,有一定的交流第三次观察个人不拘泥于一种材料,也尝试取其他材料,并参与其他幼儿的搭建材料不仅平放,并能把轮胎、垫子等从平放变成树立,从平面向立体发展个别幼儿分配任务,有的负责运材料,有的负责搭建;幼儿之间有简短的交流,速度比前几次快很多第四次观察开始对材料进行设计、想象把各种材料构成的迷宫进行拼接,为迷宫设计门(各个出口)部分幼儿开始注意观察其他幼儿的行为并尝试模仿,个别幼儿会给同伴提意见

续表

二、多维分析观察过程

教师通过对三个要点的观察,及时记录了所见所闻,并以理论为指导,对幼儿的游戏行为和缘由做了进一步的科学解读。幼儿每次搭建后,教师依据《3~6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)以及《幼儿园教育指导纲要(试行)》,分析幼儿在相应的年龄段能达到什么样的建构水平和合作水平,了解为什么个别幼儿能力突出而有些幼儿却发展滞后。

(一)从幼儿的建构水平解读分析

《指南》中指出,4~5岁幼儿能感知物体的形状,对物体的大小、多少、高矮、长短、粗细、厚薄、轻重等方面的特点也已有所区分。因此,幼儿在搭建之前通过对所提供的材料不停地搬弄玩耍,来确定将使用什么样的材料,为之后的搭建奠定经验基础。同时,4~5岁幼儿能够感知物体的形体结构特征。教师为幼儿提供迷宫图纸,幼儿能够根据自己的观察,总结出迷宫的特点,把经验迁移到自己的实践中,最终搭建出轮胎墙、纸筒路、海绵垫“八卦阵”等。当然,其中个别幼儿的建构水平很突出,他们能够想象并搭建出瞭望塔、烽火台等有创意的物体放入迷宫中。

(二)从幼儿社会性水平(帕顿游戏水平)解读分析

游戏过程中,部分幼儿能够意识到合作的重要性,懂得合作搭建的速度会更快。有的幼儿尝试分工合作,能够及时听取别人的建议和意见。游戏中也存在一部分游离于不同游戏状态的幼儿。教师借用帕顿游戏水平给不同状态的幼儿分类:

·独自游戏。

·平行游戏:第一次观察和第二次观察,大部分幼儿属于独自游戏或平行游戏。

·联合游戏:益铭和孟颖的游戏属于联合游戏,他们为了一个轮胎发生了争抢,也不生气,只是一边抢着一边笑闹着,偏离了游戏目标,按照自己的愿望去玩。

·协作游戏:倩蓉和映蓉开始协作游戏,映蓉运纸筒,倩蓉一直在有目的地搭建。

·无所事事:一个女孩喜欢自己摆弄,或者到处走走。当教师想拍她时,她就赶紧离开镜头。

·旁观:仇辰指导别人搭建,自己不动手;指挥完一个同伴后又去指挥其他同伴。

三、多种支持策略的运用

(一)在观察的基础上启发幼儿思考,提升游戏水平

游戏开始后,幼儿虽然对迷宫图有所了解,在搭建时却不能抓住其特点,只是进行材料之间的排列或者围合。教师在观察后,启发幼儿在自己搭建的迷宫里走走看看。幼儿很兴奋,但渐渐发现了问题:“在包围的圈圈里走来走去,却走不出去。”接着,幼儿知道迷宫要有缺口(门)。幼儿再次观察迷宫图,发现迷宫里面有许多条小路。怎么搭建小路?幼儿进行思考,然后把材料排列成两排,呈平行式。幼儿在前一次搭建的基础上,进行改造整合,迷宫初具规模。幼儿依然喜欢兴奋地在里面走走看看,走过几次后,有的幼儿提出“没有神秘感”。如何拥有神秘感?有的幼儿说“要歪歪扭扭的路,不能一眼就看见出口”,有的幼儿说“把轮胎、海绵垫竖起来,隐蔽起来”(幼儿借用大班搭战壕的经验)。幼儿于是改进搭建方案,把能竖起来的材料都竖立起来,搭建排列时不走直线走曲线。搭建好后,幼儿依然如前几次一样走走看看,慢慢地还是发现问题——太简单,迷宫要多设置障碍和困难。幼儿通过多次实践,自己发现问题并解决问题,尝试自我挑战。

(二)在观察中发现幼儿的“能干”,发挥幼儿的想象,丰富游戏内容

教师在观察中发现幼儿在搭建迷宫的过程中,能够把以往的经验内化成自己的游戏决策并创造性地付诸实践中,如轮胎墙是幼儿参观大班户外游戏“野战训练营”,借鉴大班幼儿搭战壕的经验并迁移;海绵垫“八卦阵”则是幼儿经常在益智区玩的桌面游戏。

幼儿在给迷宫设置障碍时具备多种奇思妙想,教师及时补充材料支持幼儿发挥想象,饼干纸箱变成大石头,迷宫中出现了大油桶火山,用纸筒搭建出了大炮,塑料圈变成了山洞。部分幼儿还不满足于别人的想法,在大油桶上搭瞭望塔当作烽火台。幼儿的想象增强了游戏的趣味性和创造性。

(三)通过观察,发现问题,激发幼儿的游戏兴趣,延伸游戏的过程

游戏时间长了,自然有幼儿开始懈怠,导致游戏缓慢甚至漫无目的。于是作为支持者和观察者的教师,尝试抛出问题“让‘小猪’(皮球)在你们的迷宫里走走看看,会怎么样呢”,立即引起了幼儿的兴趣。有的幼儿提议结合“赶小猪”游戏,得到大家一致赞成。于是,幼儿寻找材料——皮球和芦竹棒,尝试开展“小猪走迷宫”游戏。从搭建迷宫再到“小猪走迷宫”,游戏层层递进,并得到延展,让幼儿再次自我挑战。

四、观察结果与评价的巧妙融合

教师可以把观察的结果、见闻和幼儿一起交流分享,就观察中发现的有趣现象或问题和幼儿讨论。当教师提出“游戏中那些处于独自游戏和无所事事的小朋友该怎么办”时,幼儿建议可以分组,利用同伴引领、模仿学习,让他们参与搭建游戏。幼儿在游戏后期能通过自主协商处理这些问题。

同时,教师在观察后也可以通过开放性的问题让幼儿对游戏进行自我评价,表达自己的真实想法,分享游戏中的新鲜事等。特别是搭建后期,语言表达能力强的幼儿总会积极地分享这次的搭建和上次有什么不一样、学会了什么样的本领,或者表达自己还要加入什么创意等。

在游戏后半部分,一些幼儿在赶“小猪”时走捷径,为了让自己的“小猪”尽快走出迷宫,就直接跨过矮矮的纸筒小路,引起了很多幼儿的反感和抗议。个别能力强的幼儿立即指出要在游戏中再次明确游戏规则和注意事项,要公平地玩游戏。于是,师幼协商并再次完善游戏规则,从而避免游戏不了了之,达不到促进幼儿发展的目的。

幼儿是天生的游戏家,是游戏的主人。幼儿在游戏中有着最真实的自我表现。教师应该以观察为手段,关注幼儿在游戏过程中的言行举止,分析和思考幼儿的需求、意愿、困难和情绪体验。只有满足幼儿的游戏需求,才能更加了解幼儿、认识幼儿,推动游戏的发展,促进幼儿能力的提升,使师幼共同提高、共同成长。