对阅读教学走向的实践与思考

2020-02-28○朱瑛

○朱 瑛

一、从单篇教学走向“1+X”联读

部编教材总主编温儒敏教授在不同层次的培训会上多次表达他对阅读教学的主张:教师们要多采取“1+X”的办法,即讲一篇课文,附加若干篇课外阅读的文章。

【教学案例】

《画龙点睛》的教学,教师可以分两步走:第一步,引导学生把阅读的视角引向文本,关注张僧繇神奇的点睛之笔,关注游客们的赞叹不已;第二步,带入《画龙点睛》的小古文,在古今文本比照中,加深对这个故事的理解。“1+X”教学则要在前两步的基础上再走一步,聚焦“画龙点睛”的引申义,带入《师恩难忘》,发现点晴之笔在文末“十年树木,百年树人。老师的教诲之恩,我终生难忘!”;带入《徐悲鸿励志学画》第7 自然段,发现点晴之笔在开头第一句“功夫不负有心人”;带入伊索寓言《狐狸和葡萄》,发现少了一个点晴之笔。让学生试着做一回张僧繇,给这个寓言故事点个睛。这里“画龙点睛”的引申义就是“1”与“X”之间的关联点,有了这个关联点,“1+X”就有了核心。

【诊断建议】

当下,“1+X”阅读教学主张已为广大教师所接受,但在日常教学中这样做的还比较少,只是在公开课上有所体现。究其原因,主要是老师们对这个“X”怎么“+”,“+”多少,难以把握。我们说,“+”的“X”,不是拉郎配,不是大杂烩,不是乌合之众。否则,就不会有1+1>2 的效果,甚至还可能起副作用。现在流行的群文阅读,大多着眼于阅读的广度,比如学习《落花生》后,就找出许地山的其他文章一起学;再比如学《桥》这篇小小说,就选择另外两三篇小小说一块儿读。但一节课只有40 分钟,要在这么短的时间内完成这样的阅读,有时不免浅尝辄止。因此,我们认为“+”的“X”不宜多,要适度。“适度”有两层含义:一是内容的难易程度要适度,太难或太浅都会失去“+”的意义;二是“+”的内容要适当,时间要适度,要抓住最值得“+”的时机拓展延伸,切不可不着边际,伤害到文本,更不能本末倒置,喧宾夺主,以致因量降质。

需要强调的是,“1+X”中的“1”是教读的基础,是阅读教学的压舱石。教学中,一定要以教材的“1”为主,“X”为辅,但“1 与X”要作为一个整体来看待,来设计。要避免出现只在一篇课文教学结束前三五分钟草草读一遍相关文章的形式做法;要避免出现课外的“X”无助于课内的“1”的学习现象。前一个“1”要保证学生达到领会的程度,后一个“X”为学生从领会到领悟再到形成能力提供量的保障和充分的实践机会。

二、从关注言语内容走向关注言语形式

【教学案例】

一位教师教授《鸟的天堂》第12 段时,他在相关词语下边加了几个下横线:“很快地这个树林变得很热闹了,到处都是鸟声,到处都是鸟影。大的,小的,花的,黑的,有的站在树枝上叫,有的飞起来,有的在扑翅膀。”

师:请同学们把加下划线的词语背下来,能做到吗?下边我们把这几个字拿掉请同学们填空。

生:很快地这个树林变得很热闹了,到处都是鸟声,到处都是鸟影。大的,小的,花的,黑的……

这个不是难事,教师们会想,这个事我也会做,但是这位教师跟我们不一样的是,他在学生背完后,还让学生看这一段。

师:现在同学们请注意,我们开始背的第一个空是“树林”,现在我们要把树林这个空换一个地方,大家看看可以换成什么地方,如果这个地方换了,那么下边的词语也要相应地换。

生1:我把“树林”换成“海滩”,很快地这个海滩变得很热闹了,到处都是笑声,到处都是人声。男的,女的,红的,绿的……

师:怎么会有红的、绿的?

生1:人身上穿的游泳衣很漂亮,有红的,有绿的。有的在海里游泳,有的在堆沙堡,有的在晒太阳。

师:这个同学换得很好,谁再来?

生2:我把这个地方换成“市场”,很快地这个市场变得很热闹了,到处都是人声,到处都是车流。男的,女的,老的,少的,有的在吆喝,有的在讨价还价,有的在付钱。

【诊断建议】

《鸟的天堂》的场面描写格式是可以运用在很多方面的,让学生把这种格式活用,就是一种很有效的对言语形式的关注。多少年来,我们一直在呼唤“课文内容理解与表达形式高度融合”的阅读课。然而,我们绝大部分语文课,走的一直是分析课文内容的老路。语文课很重要的一个维度,就是要引领学生揣摩课文是如何表达的,如果没有研究如何表达,语文课就不再是语文课了,而是其它任何可以从文本中获得意义的课。所以,当下的阅读教学,固然要有内容的理解,但更需要下大功夫去关注言语表达,让学生不仅知道课文说了什么、写了什么,更要领悟到课文是怎样说、怎么写的,为什么这样说、这样写,从而逐步扭转长期以来把内容和表达割裂开来,只顾内容不顾表达的片面做法,让语文课堂教学回归到言意共融、言意互转的轨道上来。

三、从零起点学习走向前置性学习

现在的孩子,学习不是零起点。有时候,课文还没教,孩子早就在父母或辅导班指导下,学得差不多了。何况,教师一般都会设计好预习单,鼓励学生在课前进行自主学习、探究与体验。所以,过去的“情境导入”“读题质疑”等基本已经过时。怎么办?这就要求教师对“学生想学什么?学的过程中会碰到哪些障碍与问题?怎样让学生有更多主动学习的时间与空间?”有更加深刻的认识与认真的思考,因为学情是教学的起点,是构建有效教学的基石。学情意识淡薄的课堂,一定会陷入“教”与“学”两张皮的尴尬境地,教学效果一定是“少、慢、差、费”。

【教学案例】

一位教师教学字母“ɑ”,刚拿出图画,许多学生就发出“ɑ”的声音。这时,教师把图片藏到身后,等学生安静下来才又拿出图片,进行引导——

师:图上画的是什么?

生:ɑ—ɑ—

师:听清老师的问题,老师问的是图上画的是什么?

生:医生在给小朋友看病。

师:医生在给我们看嗓子时,让我们发什么音?

生:ɑ—ɑ—

师:(老师指图上的字母)图下的这个字母就读ɑ。

【诊断建议】

这个案例中,教师精心创设了字母“ɑ”的学习情境,但整个过程却把学生当成一张“白纸”,对学生已有的学习状态和生活经验视若无睹,甚至在大部分学生说出“ɑ”时,仍然急着回避,让学生“假装不懂”。

出现这一现象的根本原因在于教师忽视了学生的认知基础,将教材的逻辑起点当成了学生的学习起点。如果教师在课前能注重学情分析,在了解到这一情况后,顺势而为,顺学而教,例如让学生当小老师,领着大家读;例如让学生说说生活中什么时候会发出“ɑ”的声音,有什么好办法能帮助我们记住这个字母“ɑ”。这样,既承认了学生的已有经验,又利用了一年级学生愿意表现的心理,教学效果一定会不一样。

因此,在学生已有前置性学习的情况下,我们必须思考:学生有哪些预习所得可以带入教学?学生有哪些疑惑可以融入教学预设?学生有哪些发现可以作为教学内容?要把预习中发生的真实学情转化为课堂教学的设计与内容,避免每节课习惯性地从“零”开始的复制性格式。

四、从“教为中心”走向“学为中心”

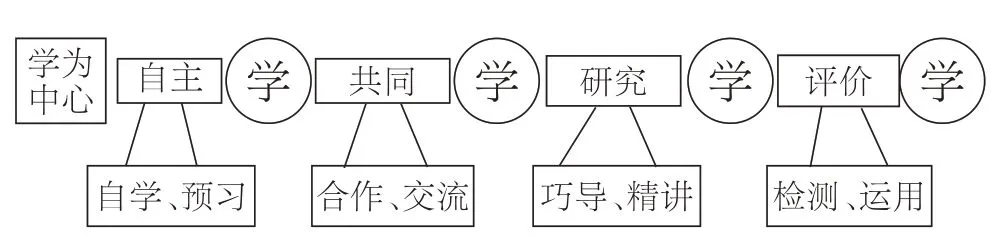

新课改实施二十年来,我们已经累积、形成了深厚的课改理念与策略,但在当前核心素养召唤下,还需要升级教学认知系统,重塑“以生为本”课堂生态,打破坚固的学科中心、知识中心、教师中心的定势,从根本上解决教学关系失当及“教”的过度和“学”的失位问题,建构“学为中心”的课堂行动模式。还学于生,让学习从被动走向主动,从浅层次走向深层次,让学生站在课堂的正中央。“学为中心”的课堂行动模式具体可这样操作:

第一步:在激趣引入后,先听学生汇报、交流前置性学习的收获。教师要做的一是倾听,二是引领。第二步:学生提出前置性学习时自己不能解决的问题。问题的提出同样要有序,可以按板块质疑。教师要做的主要是组织讨论,把有价值的个体问题,变为全班共同研讨学习的问题。第三步:设计主问题,引导学生深入学习课文的言语内容和言语形式。在这一步中,教师要设计好“能力提升单”,边学边练,边学边用。

“学为中心”课堂行动的基本模式:

预学——预学单的设计与使用。课前,教师精心设计“预习单”,学生运用此单进行自主性学习,记录收获与疑问,带着学习准备或问题进课堂。共学——小组合作学习,交流自学收获,解决个体预学时不能解决的简单知识与问题。研学——解决小组合作学习中不能解决的问题;围绕课文核心问题或核心目标展开学习。教师紧扣核心问题或目标,重点点拨引导学生关注那些他们关注不到或理解不到位的深层内容,核心内容,核心目标,巧导精讲,习得语言文字运用的方法、策略、能力。(研学是另一种共学形式。)评学——领悟、总结学习收获与方法,并迁移运用;检测学习效果,进行针对性的补缺与巩固;运用所学方法,进行新课预习,于运用中形成能力。

这种模式,从教学思想上看,凸显了“以生为本”;从学习环节看,体现了“学为主线”:“课前自主学——课中学会学——课后自能学”;从学习体验看,每一个学生都经历了自主、合作和探究的学习体验,实现学习过程的全员化。

总之,阅读教学是语文教学的“重头戏”,也是非常难唱的“戏”,这“戏”究竟该怎么唱?从哪里唱起?阅读教学究竟应该走向何方?我想,这是值得每一位语文教师思考的课题。