文化景观视角下的乡土聚落研究

——以云南垭口村为例

2020-02-25高凯何沁遥张宝文

高凯 何沁遥 张宝文

“乡土”意为本土的,“聚落”是人类聚居生活的场所。乡土聚落是特定自然环境条件下,土著居民依据其文化体系与自然长期相互作用形成的聚居地。乡土聚落不仅包括村寨等聚居生活空间,也涵盖其附属的生产空间和生态空间等,是一个有机整体和空间单元。中国幅员辽阔、民族众多、自然条件迥异,文化体系各异,乡土聚落的形式也丰富多样、独具特色。星罗棋布、异彩纷呈的乡土聚落作为本地居民生息繁衍的空间单元,是不同地域天人关系的折射,是国土景观多样性和独特性的载体,具有重要的研究意义。

1 乡土聚落的文化景观研究视角

1.1 乡土聚落研究现状

20世纪50—60年代西方学者对乡土聚落的形态及内涵等开展了大量相关研究,中国的相关研究在进入21世纪后逐步兴起[1]。乡土聚落的研究涉及建筑学、城乡规划学、风景园林学、地理学、人文历史学等多个学科领域,少数民族地区是相关研究的重要落脚点。建筑学科多以调查测绘的方式研究乡土聚落中的民居等传统建筑以及村落的格局形态等[2-3];城乡规划学侧重乡土聚落的遗产保护、更新改造和持续发展等方面[4-5];地理学多聚焦聚落分布成因、聚落演变和聚落景观基因等[6-7];人文历史领域多研究乡土聚落蕴含的历史价值、民族文化与艺术审美等;风景园林学科的相关研究多借助地理学和景观生态学宏观层面的研究方法与视角,以及建筑学和城乡规划学中微观层面的方法与视角,缺少具有显著学科属性的相关研究。

1.2 文化景观研究视角

1925年美国文化地理学家索尔(Carl Ortwin Sauer)在其著作《景观的形态》(The Morphology of Landscape)中将文化景观阐释为:“由特定的文化族群在自然景观中创建的样式,文化是动因,自然地域是载体,文化景观则是呈现的结果。”[8]1992年世界遗产委员会正式将文化景观纳入世界遗产体系,认为文化景观是“自然与人的共同作品”,代表了人与自然之间长期而紧密的联系。除了这些被列入遗产名录的少数精华部分,国土景观中更多的是由祖祖辈辈在自然系统中劳作生息而遗存的文化烙印,这些文化景观同样弥足珍贵。

文化景观以人与自然的关系为核心内涵,聚焦人与自然之间的深刻关系及相互作用的方式与结果,与风景园林学科的核心内涵高度一致①。文化景观的研究视角冲破自然与文化分立、有形与无形对立的藩篱,从人与自然相互作用、协同演进的角度深层次揭示乡土聚落的生成、发展及运行、演化等,是风景园林学科体系下研究乡土聚落的全新视角。

云南红河哈尼梯田是文化景观类型世界遗产的典型代表,目前相关研究主要集中于遗产特征、遗产挖掘、遗产保护、旅游开发、价值应用等方面[9-10]。现有研究过于注重梯田在遗产系统的重要性,忽视人与自然相互关系及互动的文化景观核心内涵,且以面状研究对象为主。本研究以点状研究对象垭口村为例,注重村寨的核心地位而视梯田为聚落系统的组成部分,并依据人与自然相互作用的基础、方式、结果的文化景观主线深层次研究其生成、演进及保护等。

2 人与自然相互作用的基础

2.1 自然环境

垭口村地处红河南岸的哀牢山南段,属于云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县攀枝花乡的一碗水村委员会(图1)。垭口村规模较小,全村约50户,近300人,是保存完整的哈尼族乡土聚落,入选第三批中国传统村落。

1 垭口村区位Location of Yakou Village

2.1.1 山高谷深、沟谷纵横的地形系统

垭口村所处的元阳县为低纬度高海拔地区,境内层峦叠嶂,沟壑纵横,山地连绵,无一平川。受红河及藤条江的侵蚀与切割,元阳境内山高谷深,多岭多涧,最低海拔144 m,最高海拔2 940 m,海拔高差巨大。垭口村海拔高度约1 360 m,背靠大山,位于山腰偏上位置,其上为高山,其下为深壑,高差显著,地势险峻。

2.1.2 水源丰沛、分布不均的水文系统

太平洋的东南季风与印度洋的西南季风在平均海拔2 000 m多的哀牢山交汇,带来丰沛降水。受地理位置、气候条件等综合影响,身处大山深处的垭口村降水丰沛,但降雨主要集中在5—10月,占全年降水量的76.50%以上,雨季和旱季分明,存在明显的季节分布不均现象[11]。由于巨大的海拔高差,降水存在海拔高度分布不均的现象。同时,由于山区复杂的地质结构,水资源在地表的存蓄也不均衡。

2.1.3 一山四季、立体气候特征

垭口村所处的区域属亚热带山地季风气候,年均气温16.4℃。但由于巨大的海拔高差,该区域形成了“一山分四季,隔里不同天”的立体气候特点。低海拔的河谷地区气候炎热,高海拔的山地森林气候湿冷,而中海拔地区的气候相对温和。这对不同海拔的动植物分布、生物资源结构特征等具有影响,对农业生产活动也具有较大制约作用。

2.1.4 森林丰富、耕地匮乏的资源系统

垭口村位于哀牢山脉南段,受亚热带山地季风气候、降水及特殊地理环境的综合影响,茂密的森林植被覆盖山体,森林覆盖率极高。在经历开垦梯田、“大炼钢铁”、城镇发展等人为因素影响后,根据2014年统计数据,该区域的森林覆盖率仍高达67%。山高、谷深、林密且“地无三尺平”,因此在此自然资源条件限制下,该区域的耕地资源非常匮乏。

2.2 民族文化

2.2.1 民族迁徙历史

哈尼族起源于长江和黄河上游甘青藏接合部的古代羌族。因自然资源枯竭等原因,哈尼族祖先被迫往南迁移。在迁移过程中,哈尼族先人不断战败,先后经过黑水(今四川大渡河)一带、昆明等地,最终迁移至人迹罕至的云南省南部的哀牢山及西双版纳等地区。在不断迁移的过程中,垭口村等哈尼族先人向当地人学习了大量农业技术,掌握了种植水稻的农业技术,由游牧向农耕定居的生活方式逐渐转变。

2.2.2 民族宗教文化

哈尼族信奉崇拜自然的宗教信仰,崇拜山、水、树、石、日、月等。崇拜自然的原始宗教信仰一定程度上是因科学技术和生产力低下震慑于自然的力量和神秘性的产物。但因崇拜自然,垭口村等哈尼族先人尊重自然、敬畏自然、顺应自然,并得以在非常恶劣的自然环境下生息繁衍。与自然和谐相处、相互作用也逐渐成为垭口村等哈尼族村民处理人与自然关系的最高法则。

2.2.3 社会组织结构

传统哈尼族聚落的社会组织结构简单,“咪谷”是村寨的行政领袖,负责主持日常事务及祭祀仪式,“摩匹(贝玛)”是精神领袖,是村寨的祭师和民族文化的传承者,两者构成了村寨的领导机构。村寨内哈尼族人与人之间平等友爱、关系紧密,集体凝聚力和荣誉感较强,这有助于垭口村的哈尼族人在生产力低下的限制条件下完成开垦梯田、森林保护、兴修水利、资源管理等需集体合力完成的工作。

3 人与自然相互作用的方式

3.1 梯田稻作的农业方式

垭口村自然条件较恶劣,唐人曾形容该地域“千里赤地,瘴疠流行,野兽出没,人迹罕至”。被迫隐遁至哀牢山深处的垭口村哈尼族先人绝处逢生、转危为安,心理上感受世外桃源的豁然通达,但却面临在恶劣自然环境下如何生存的艰难挑战。根据上述山高谷深、水源丰沛的自然系统特点,依据在迁徙过程中学会的种植水稻的农业技术,垭口村的哈尼族先人最终选择了梯田稻作的农业方式。加之该区域的立体气候特征和森林植被丰富但耕地资源极其匮乏的自然环境限制条件,垭口村的哈尼族先人依照尊重自然、顺应自然的宗教信仰,避开炎热的低海拔河谷地区和湿冷的高海拔森林地区,选择气候适宜的山腰地带建寨定居,将山寨之下适宜稻谷生长的部分中低海拔森林地区开垦为梯田,并逐渐发展出一整套复杂高效的高山梯田稻作系统。至此,在农耕社会的时代背景下,垭口村哈尼族先人在自然资源极端有限的条件下得以开展以梯田稻作为主的农业生产活动,其基本生存条件得到满足,灿烂的哈尼族农耕文明正式拉开序幕。

3.2 基于农业生产的森林保护

在梯田稻作的农业实践过程中,垭口村哈尼族人发现“田是人的命,水是田的命,林是水的命”。鉴于此,村民们一方面依据其社会组织结构制定了一整套严格的森林保护措施,如专人负责、惩罚制度、森林分类、分级保护等;另一方面,依据其民族宗教文化,村寨选定寨神树、圈定寨神林、设立祭祀活动等,既实现了森林保护,又从精神层面加强了村民对森林的敬畏和保护。

3.3 水利建设及资源管理

由于极高的覆盖率及深厚的枯枝落叶层,高山森林具备极强的水源涵养能力。严格而高效的森林保护措施弥补了水资源在不同季节分布不均的缺陷。而沟渠建造、沟长制度、木刻分水、轮流引水等水利建设和资源管理措施则弥补了水资源在海拔高度、地表区域等空间分布不均的不利条件,并达到了水资源的最优利用。经过上述一系列集体协作的措施,垭口村拥有了持久的水资源,保证全年梯田稻作和生活用水的时空均匀分布,具备了大山深处农业生产与聚居生活的基础条件。

4 人与自然相互作用的结果

4.1 垭口村乡土聚落景观格局

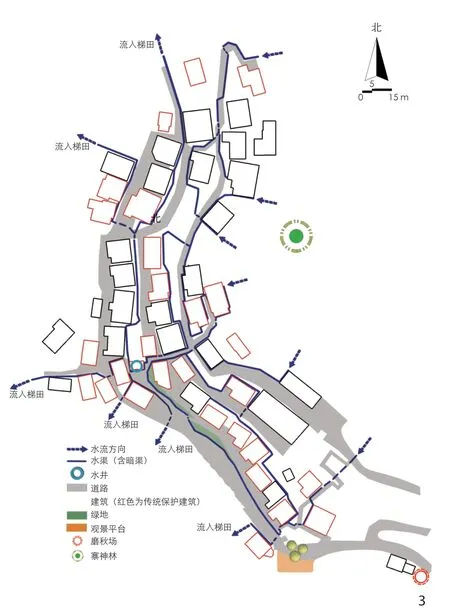

农业生产和水利因素是国土景观演变的驱动力[12]。基于上述梯田稻作等农业生产活动及水利系统建设,垭口村乡土聚落在红河南岸的哀牢山区最终呈现出森林居上、村寨居中、梯田居下、水系串联的“森林—村寨—梯田—水系”整体景观格局(图2),这也是哈尼族乡土聚落的标志性景观特征之一。“四素同构”的空间结构和景观格局保证垭口村哈尼人在恶劣自然条件下的生存发展,是生产、生活、生态“三生空间”在地表局部的最优排列组合,也是特定自然环境下人与自然和谐相处、相互作用的最终选择和结果。

2 垭口村乡土聚落的整体景观格局Overall landscape pattern of Yakou vernacular settlement

村寨是垭口村村民居住、生活、休憩、交往的场所,是人类活动最为密集的空间,其景观格局和景观风貌符合以梯田稻作为主的农业生产生活的需求及特色。村寨占据乡土聚落系统的面积比重不大,但却是乡土聚落系统空间结构的中心和功能结构的核心。空间结构方面,村寨位于乡土聚落圈层的中心位置,对乡土聚落的整体布局结构起控制和统筹作用;功能方面,村寨作为聚落的生活空间,其上联系作为生态空间的森林,其下联系作为生产空间的梯田,控制能量、信息、物质的流动和分布,是乡土聚落生态系统的功能核心。依据山高势险的自然环境条件限制,垭口村的整体布局呈现沿等高线环绕山体分布的带状景观格局(图2~3)。垭口村寨内的主要道路及建筑也沿等高线环绕山体分布,并表现出3条带状分布的格局特征,因此垭口村符合“一大带状内夹三小带状”的村寨景观格局特征(图3)。垭口村的道路及水渠构成了村寨的骨架,制约村寨内建筑的分布,联系村寨外的农业生产活动,控制村寨的整体景观格局。“寨头”寨神林和“寨尾”磨秋场是垭口村哈尼族居民宗教和精神方面的重要节点,而水井等设施是重要的功能节点,这些对村寨的空间结构和形态均有重要影响。

3 垭口村“一大带状内夹三小带状”的村寨格局Village pattern of “three small banding within one big banding” in Yakou Village

垭口村居民的传统住屋形式为土掌房类型的蘑菇房,蘑菇房的周围散置少量杂物,基本无院落空间布局。蘑菇房因形似蘑菇而得名,主要用泥土、稻草、石材等乡土材料建成(图4),因地制宜,冬暖夏凉,是特定自然资源条件限制下哈尼族顺应自然的产物。垭口村的蘑菇房多以2~3层的形式为主,底层放置杂物和喂养牲畜,顶层作为粮仓并多附带晒台,中间楼层是居民生活起居之处。功能丰富、生态环保的蘑菇房以其独特的色彩、样式成为垭口等哈尼族村寨中最为亮丽的风景,并有助于塑造哈尼族乡土聚落的独特景观风貌。

4 蘑菇房Mushroom-shaped dwelling

4.2 垭口村乡土聚落文化体系

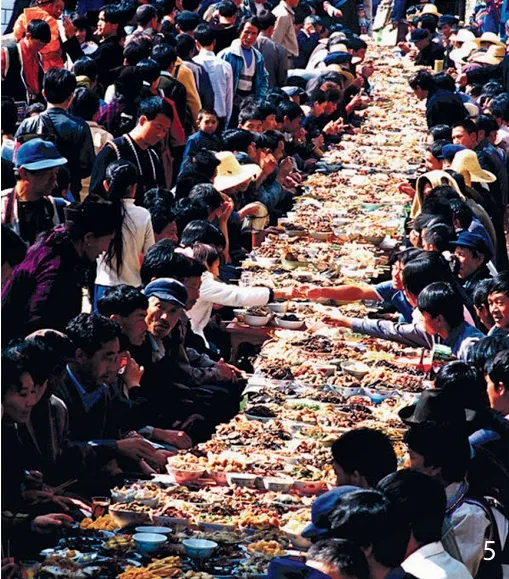

垭口村哈尼族人在长期与自然相互作用的过程中形成了独具特色的以农耕文化为主体的文化体系:1)崇拜自然、尊重自然并与自然和谐相处的宗教信仰是垭口村哈尼族人在恶劣自然环境下得以生存的根本,自始至终占据其文化体系的核心地位;2)垭口村以梯田稻作农耕方式为主、与自然相互作用的方式以及逐步发展而成的独特农业耕作方式与技术是其文化体系的重要内容;3)在长期农业生产过程中,垭口村的“昂玛突”“苦扎扎”“扎勒特”等节日祭祀庆祝活动是其文化体系的显著特征,这些节日祭祀活动不仅巩固了崇拜自然的宗教信仰,而且传承农耕知识、昭示农耕程序,“长街宴”(图5)等节日庆祝活动是对垭口村村民辛苦劳作一年的犒赏,也是对恶劣自然环境下梯田稻作农耕方式信仰和遵循的奖励;4)在农耕过程中的民歌舞蹈、适合稻田劳作的民族服饰、乡规民约、社会准则等也丰富了其文化体系。

5 长街宴Long banquet at the street

4.3 垭口村乡土聚落人文自然系统

文化的本义即在土地上耕种,农业是人文系统的母体。垭口村哈尼族人以梯田稻作为主干预自然、改造自然的形式使偏远闭塞、荒芜炎凉的哀牢山深处成为一个饱含人文气息的景观系统。文化也是垭口村居民与自然长期互动方式的内因和依据,是乡土聚落系统的内在基石,并在演进过程中不断发展和丰富为完整的文化体系。垭口村哈尼族人依据其文化与自然协同演进、动态适应,在垭口村的独特自然环境之上叠加水利系统、农业景观和村落景观等形成独特的乡土聚落景观格局,并发展以农耕文化为主体的文化体系,由此在国土景观中形成一个不断演变和适应的人文自然系统。

从文化景观的研究视角来看,垭口村乡土聚落人文自然系统是典型的有机演进类文化景观(organically evolved landscape),反映了因物质条件的限制和(或)自然环境带来的机遇,在社会、经济和文化一系列内外因素的作用下,人类社会和定居地的历史沿革。这类延续性景观(continuing landscape)强调人与自然环境的持续性互动及其形成和演变的生活方式、文化传统。乡土聚落人文自然系统融合景观格局和文化体系,聚焦自然与文化2个方面,冲破了自然与文化分立的研究及实践的藩篱。因自然环境与蕴含文化的不同,人与自然相互作用的方式各异,乡土聚落人文自然系统体现了人类与其所在的自然环境之间互动的多种表现,呈现出异彩纷呈的景观风貌和肌理,塑造国土景观的多样性和独特性。同时,乡土聚落人文自然系统通常是自然资源条件约束下人地关系高度和谐的产物,并反映了人与大自然特定的精神关系,其有利于土地等自然资源的可持续利用和景观自然价值的提升。

5 结语

乡土聚落不断演进,是“活态的遗存”,符合有机演进类文化景观中的延续性景观的特征要求及保护要点。文化景观视角下的乡土聚落研究及实践可以掌握聚落的“来龙去脉”,深度解析聚落演进的内外因素,并预测风险,合理引导,实现聚落的“有机更新”和动态保护。同时,基于文化景观视角的乡土聚落保护与传承,既可填补遗产地自然与文化之间的割裂,又可以兼顾动态保护乡土聚落“有形的”物质遗存和传承“无形的”聚落文化2个方面,是最前沿的整体保护和发展的方法论[13]。

乡土聚落是人类为了生产、生活、精神、宗教和审美等需要不断改造自然,形成的“文化的自然”[14]。文化景观架构自然系统与人文系统之间的天堑,是人与自然高度融合、相互作用的一个完整不可分的整体。风景园林学科体系下基于文化景观视角的乡土聚落研究透过景观现象深层次剖析其生成、发展、演进的起因和机制,对维持国土景观多样性和独特性[15]、保护文化多样性、国土空间规划、美丽中国建设与乡村振兴等具有一定启迪意义和借鉴价值。

注释(Notes):

① 引自《中国园林》2018年第11期刊首语。

图片来源(Sources of Figures):

图1改绘自云南省地图,审图号:GS(2019)3266号;图2~4为作者自绘或者拍摄;图5来自《红河哈尼梯田申报世界遗产文本》。