美国国家野外游径的可持续性规划及管理评述

2020-02-25李方坷何疏悦王祝根熊星

李方坷 何疏悦 王祝根 熊星

0 引言

为了满足民众对户外探索徒步及野外露营日益增长的需求,美国从20世纪中叶开始筹备建设国家游径系统。在1968年出台的《美国游径系统法案》(National Trails System Act)[1]的指导下,美国建立了世界上最早和最完善的国家游径系统(National Trails System,简称NTS)。美国国家公园管理局(National Park Service,简称NPS)出台的定义中,“trail”是一类用于步行、骑马、自行车、直排轮、滑雪和越野休闲车等自然游憩活动的窄幅道路。基于普遍的学术共识,本研究中将使用“游径”展开相关论述[2-3]。

野外游径(backcountry trail)在美国NTS中的定义是:地处荒野旨在为人们提供原生态户外体验的道路。除部分道路面层使用硬质的铺装材料,其他多是夯实泥土并仅允许使用本地材料。国内对应的学术概念包括山野步道、野道及野径等。

由于野外游径的生态特性,保证可持续性往往是其建设及长期低管护使用的重要基础。中国地域辽阔,拥有丰富且多样的野外风景资源,随着社会经济及城市化进程的加快,民众对野外游赏休憩的需求日益增长,而目前中国关于野外游径的研究和规划设计均处于早期自发阶段,规范化程度较低[4],研究发达国家的已有建设经验对中国野外游径的规范化建设和发展具有十分重要的现实意义。

1 美国国家游径的建设及管理机制

1.1 美国国家游径的管理机制

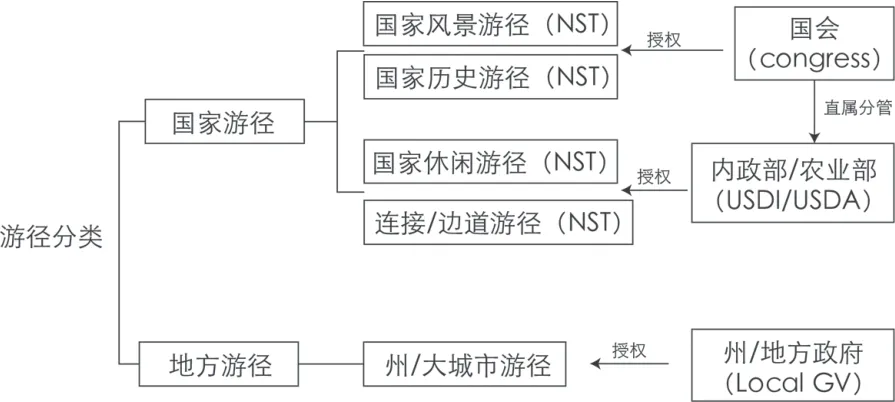

美国游径系统分为国家游径与地方游径(图1)。其中国家游径根据美国游径系统法案分为4类:由国会批复的2类国家游径(国家风景游径、国家历史游径)级别最高,其次为内政部与农业部批复的2类游径(国家休闲游径、连接游径)。而地方游径则是由州/地方政府授权批复。为了有效进行管理,美国国家游径系统采取多层级分工合作的管理体制[5]。土地管理机构根据法律法规对其所属游径的自然、文化资源及其内在价值进行指导性监管[6]。具体实施层面,州和市镇机构与非政府组织(Non-Governmental Organizations,简称NGOs)通过教育解说、筹资活动及志愿者招募活动来支持土地管理机构,执行具体建设管理事项。双方共同合作形成有效伙伴关系的同时,各地方保护协会及NGOs也协同参与地方性事务执行[7-8]。如阿巴拉契亚国家风景游径管理体制是政府即国会授权的国家公园管理局与非营利组织合作的综合管理体制(图2)。但最重要的还是隶属于国家公园管理局的阿巴拉契亚游径公园办公室(Appalachian Trail Park Office)和阿巴拉契亚游径协会(Appalachian Trail Conference)[9]。

1 美国国家游径分类National trail classification in the United States

2 美国国家游径管理体系National trail management system in the United States

1.2 美国国家游径的管理层级

游径等级(trail class)是反映游径发展规模,代表其设计预期及管理标准的类别[10]。美国森林管理局从“低水平开发”到“完全发达”分设了5个游径等级(图3)。根据开发强度标准分级后的游径,可以明确适用的设计参数、技术规范以及管维所需的资金量级。美国国家游径的层级分类通过对游径准确精细地定位,显著提升了监管及维护的便捷性及有效性。

3 美国国家游径管理层级National trail management hierarchy in the United States

2 野外游径可持续性建设基础

2.1 野外游径的可持续性

“野外”(backcountry)指国家公园中原始、未开发的地块,存在于公园内的任何区域而非某一个具体的管理区。NPS将野外游径的可持续性定义为:游径在对相邻的自然系统和文化遗产产生的影响最小的情况下,可以保障及满足当前及未来的使用。可持续的野外游径对表层土壤流失影响小到可以忽略不计,自然植物系统可以在该地区生长。对路径正常情况下的使用不会对该栖息地内存在的动物造成不利影响,长时期使用也无须定期改道维护[11]。

可持续性要求社会、生态和经济3方面的同步发展[12]。可持续野外游径则致力于最大限度地减少时间与资源的投入,建立、修复乃至加强生态友好关系,为自然资源管理和文化遗产保护提供有效且具体的支持。

2.2 野外游径可持续性勘察与评估

设计及规划前,首先要勘察场地并进行野外游径自然地表廊道(natural surface trailcorridors)①的可持续性评估。

作为野外游径可持续性的基础,地形和土壤基质是可持续评估中最重要的评价因子。在对土壤的评估中,粗/矿物土(coarse soils)②被认为是最佳的土壤基质,而由粉土(silts)和黏土(clays)组成的土壤由于其排水速率偏低被认为是不符合设计标准的土壤。在对于地形的评估中,普通野外游径(无高额投资)最佳的横坡范围在20%~70%,平均纵断面坡度为10%~12%。最大纵断面坡度的适宜范围通常在12%~15%[13]。如果区域内不符合设计标准的土壤过多或主要横坡过大将重新选线。

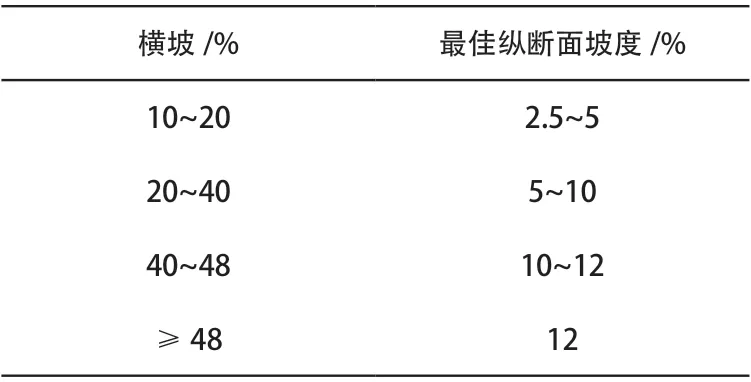

通过勘察,可以在详细规划和项目设计阶段,根据地形进行纵坡的设计,减少自然地表的侵蚀,提升野外游径的耐用性[14]。小于沿游径中心线附近主要横坡(cross slope)坡度的1/4的纵断面坡度(profile grade)为理想设计坡度(表1)[15]。

表1 可持续野外游径坡形设计建议Tab. 1 Suggestions on slope design of sustainable trail

3 野外游径可持续性规划与管理

3.1 野外游径规划

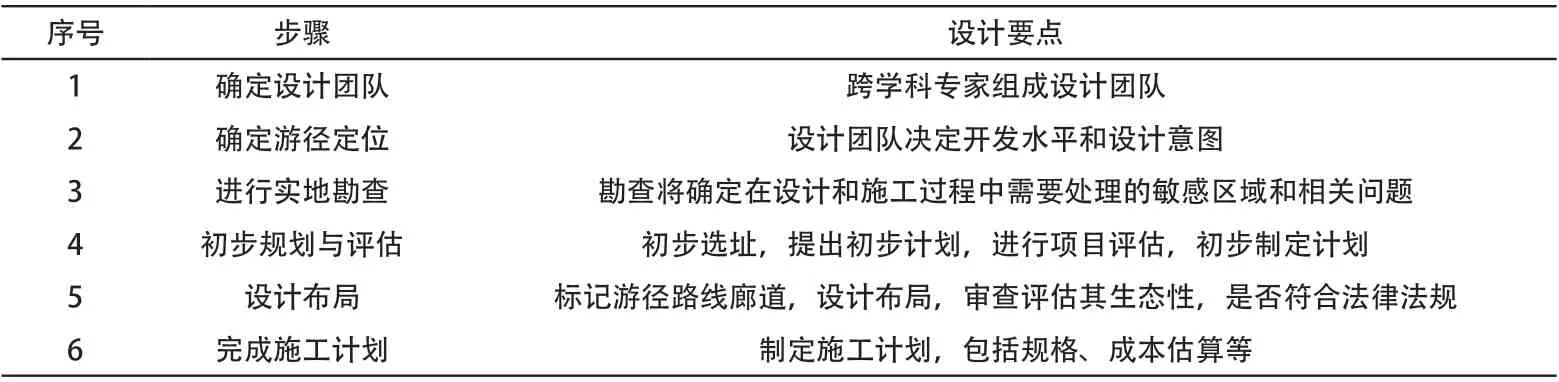

常规的可持续性野外游径的设计可以分为6个步骤(表2)。游径项目建设过程的规范化,可以便于联邦土地管理机构根据相关的法规政策协同处理已建或待建的游径项目,并指导辖区范围内新建游径的选址定位、资金投入、实际施工等游径建设过程中重要决策的制定。

表2 游径设计的常规步骤Tab. 2 General design steps for trails

规划设计启动由项目负责人带领一个跨学科的设计团队③,勘察场地后提供详细规划并确定建设位置、施工时间及所需设施设备。规划同时包含项目的短期目标和长期目标。跨学科的组成使游径的设立综合多方面因素,从而保证游径的可持续性规划建设可以达到预期效果。

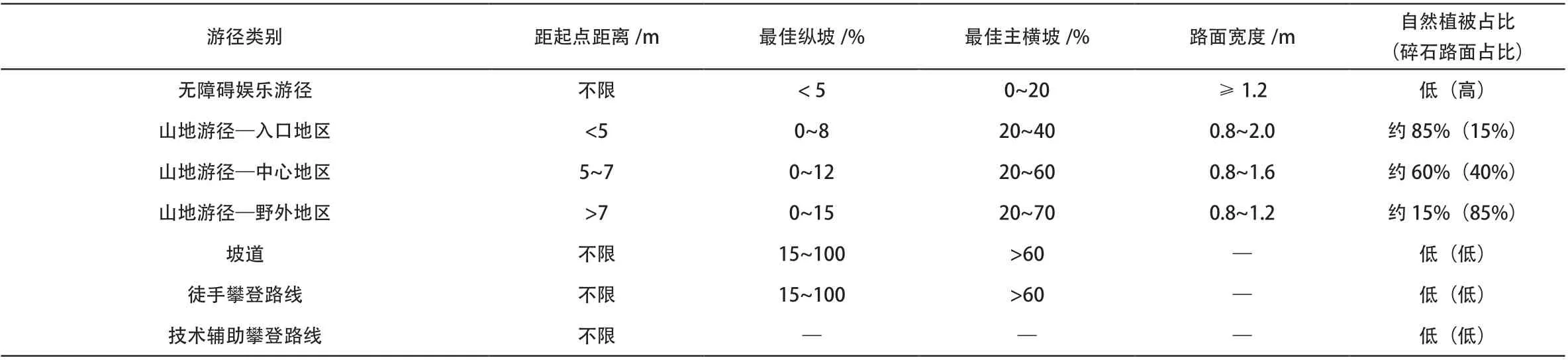

设计团队根据不同区域对野外游径的定位给出相应基本标准(表3),根据标准在实际操作时从5个规划背景7个客观规划要素(physical planning tools)为出发点进行设计(图4)。通过多方面多学科的实地研究以保证设计操作的规范性、科学性及地域适应性。

表3 可持续游径规划设计推荐策略Tab. 3 Recommended strategies for sustainable trail planning and design

4 游径规划要点与规划方向Key points and directions of trail planning

3.2 野外游径管理

3.2.1 野外游径保护管理

野外游径的保护管理是针对游径土地本身生态土壤资源的管理,可以通过游径规划、生态监测、整合土地用途等多种方式进行管理。一般来说游径保护管理主要关注点有以下3个方面。

1)保护植被资源。

野外游径在选线时往往需要将其所在区域的自然特色水准维持在一个较高的景观视觉评价等级。因此在规划新径时对于野外游径的植被资源保护非常重要。

在辟设新径时首先需要进行清植工作,通过判断植物清理将会对游径产生的影响来决定清理量。在清理时,清理面积要尽可能窄以防止水土流失,同时为保持资源的完整性,原生植被需要尽可能多地保留[16]。只有保证植物群落的自我维持才可能实现游径的可持续。

2)保护土壤资源。

土壤侵蚀是对游径可持续性最大的威胁,防止侵蚀对于实现游径的可持续性以及减少对自然和文化资源的影响至关重要[17]。

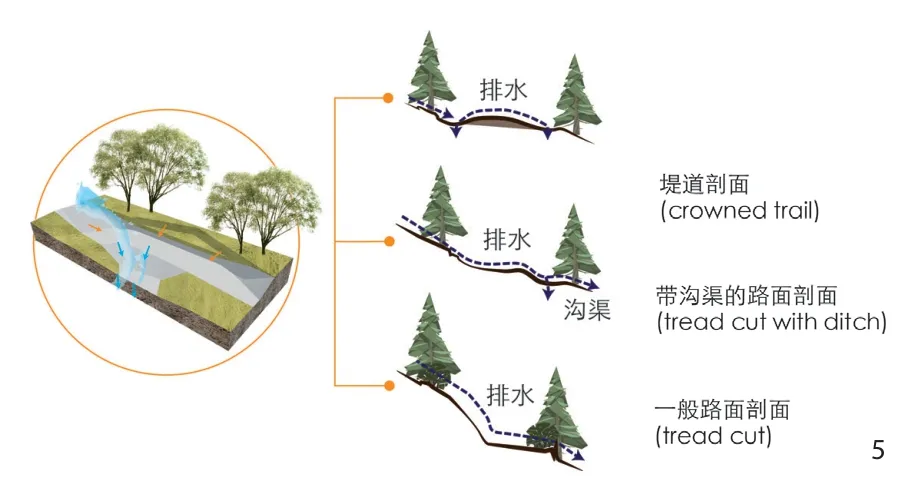

排水是土壤侵蚀产生的重要关联要素[18]。最常见的是自然坡度排水,即通过建立外坡(outer slope)④或改变排水倾角使游径可以在表层自然排水。对于新建游径,依据所在地形设计游径路线,尽可能形成自然排水,最大限度地减少土壤侵蚀,提高游径自然式路面的耐久性和可持续性。但如果自然坡度无法充分地排水,就应在游径上安装排水沟,例如在主要横坡不到20%的区域,就常常需要修建堤道(crowned trail)⑤或一条与游径平行的沟渠来改善排水 (图5)。

5 游径排水Trail drainage

3)使用可持续构筑材料。

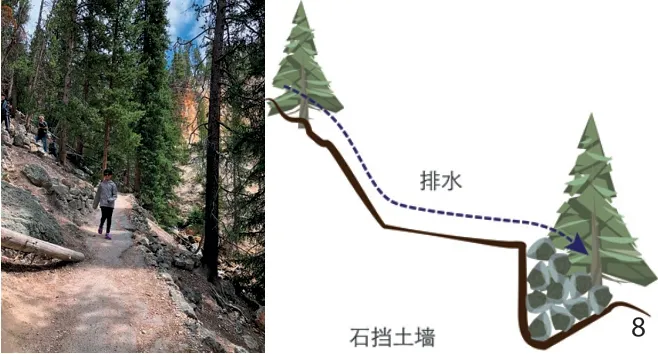

石材是野外游径最佳的建设材料,可以建造多类型辅助结构对游径进行保护(图6)。石渠(stone drains,图7)、石坝(stone waterbars)是常见的帮助路径排水、防止侵蚀的构筑,梯道(causeway)和石挡土墙(图8)则是攀登路线中最常见的构筑。在野外最容易获得的就是本地石材,只须进行粗加工就可直接运用在场地中,在建造时选用当地石材可以大大减少项目的成本并提高效率。除了石材以外,木材也是常用的构筑材料。在周边场地选用废弃的易于搬运且未被腐蚀的大块木材,也不失为一种经济的备选建造方案。

6 石材的运用Application of stones

7 石渠(大烟山国家公园)Stone drains (Smokey Mountain National Park)

8 石挡土墙(黄石国家公园)Stone retaining wall (Yellowstone National Park)

3.2.2 野外游径使用管理

野外游径系统的使用管理目标包括为各类使用者提供最佳的自然体验、最大限度地降低其自身对自然资源的负面影响以及建立一个可长期维持的游径网络[19-20]。如阿巴拉契国家风景游径使用管理具体包括游径通行管理、游径过夜管理、信息供给管理和游径过度使用管理等方面。

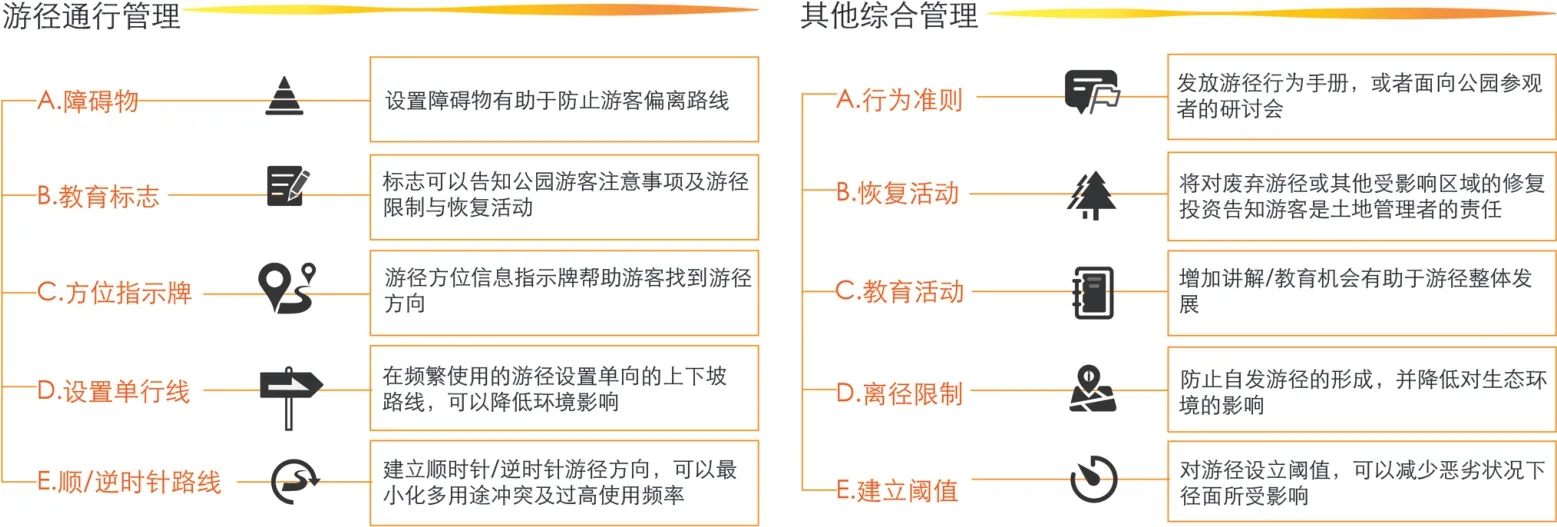

一般而言野外游径的维护管理途径可以分为游径通行管理与其他综合管理(图9)。游径通行管理通过设置导视系统、步行路线规划图等方式来指导徒步者对于游径的合理有效使用。

9 游径的使用管理Trail management

其他综合管理旨在保护国家野外游径所处地的自然资源环境,可以通过进行游径监测,做出相应的径况评估⑥。根据评估结果确定游径现状并制定相应措施以保证游径的可持续性使用。除此之外,举办研讨会和教育活动也有助于游径网络的整体发展。如果要对已有国家野外游径的功能进行变更,则必须根据《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act)分析现有游径用途和当前环境条件是否符合拟议用途和相应预期环境条件,并向NPS提交申请,NPS通过定期的实地审查来判断申请是否通过。

3.3 野外游径维护与生态修复

3.3.1 野外游径维护

游径维护是指保持游径及其附属结构原始设计特征的管理方式。维护活动适用于状况良好且已被视为可持续的道路。季节性或周期性进行维护行为,可以延长初始投资的生命周期并防止由于延迟维护而导致的未来大笔的投资。可以根据野外游径的使用水平、生命周期、资源条件和所处公园场所的优先级来确定维护活动的优先级。在维护过程中除了形态修整外,游径还需要对土壤状况、排水控制、植被覆盖情况等进行针对性维护。此外,桥梁、排水部件、栏杆和其他游径设施,需要随着时间的推移进行评估和维护[21-22]。

3.3.2 野外游径生态修复

生态修复被定义为在这些生态系统被中断的土地上重新建立自然生态系统的形式与功能的过程。确定一条游径是否需要修复或者重新定位通常需要考虑如下5点:对未来的影响、是否会被侵蚀、管理目标和规范、投资成本、用户安全。

修复时需要保持道路的原始特性,找到退化原因进行修复设计(图10),重复出现问题的路段可以进行重新定位。根据道路的退化情况判断,可以采取主动修复或被动修复方式。通过废弃或者受影响游径的修复规划活动,可以降低游径的不安全因素以及对周边环境造成的不利影响。

10 游径常见问题与修复方式Common trail problems and restoration

1)主动修复。

当土地管理机构采取直接行动修复一个野外游径时,称为主动修复。修复项目适合非营利机构与志愿者的参与,技术性较低的修复工作甚至可以由新手直接完成,而训练有素的人员则负责相对困难的工作。

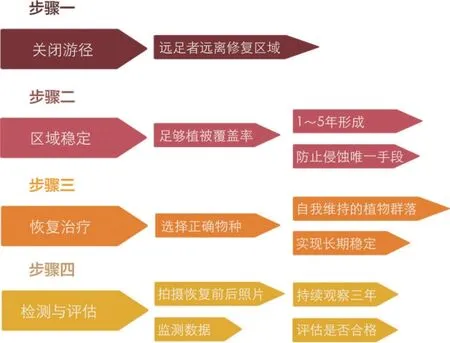

在制定修复计划时,首先确定优先进行的项目⑦,使团队能够更高效地统筹有限的资源。在实施过程中,修复项目和新的游径施工可以同时进行,工作人员须及时进行协调,将从新建项目中回收的土壤和植被资源用于修复工作。通常修复计划的实施分为4个步骤进行(图11)。

11 野外游径修复步骤Trail recovery steps

2)被动修复。

被动修复依赖于管理政策和其他间接方法作为修复实现所需的条件。被动修复对于损害程度较轻的野外游径效用明显且资金需求量较低。仅通过关闭受损游径、提供替代道路、安装障碍物及设置教育标识,即可以自然资源自身的修复能力实现受损野外游径的修复。

4 中国野外游径发展状况与启示

随着中国经济社会的发展,人们进行野外探索的愿望日益增长,但目前中国尚未建立完善的国家游径体系,近似的法规仅有2010年国家体育总局中国登山协会颁发的以美国游径体系为蓝本的《登山健身步道标准》[23]。虽然该标准中的山野步道⑧非常接近美国野外游径的概念,但多数实践与研究还集中在国家公园或地级市等自发建设的登山小道及距离较短的野外游径上,无法满足国家野外游径系统构建所需要的规划实践支撑[24-25]。借鉴美国的建设经验,中国的野外游径建设管理体系的发展和完善可以从以下3个方面出发。

4.1 加快野外游径相关国家法规及行业标准的制定

美国国家游径体系建设中最为关键的是通过立法形式给予明确建设管理的章程。美国国家公园管理局根据《荒野法案》(Wilderness Act of 1964)在《NPS管理政策》(Management Policies 2006)中将野外/荒野管理及野外游径作为一个细分类别制定了管理细则。目前中国还没有国家公园及自然保护地的专项立法依据[26],仅在国家森林法和农业法的部分类目中有所涉及。需要加快对于国家公园等自然保护地中野外未开发地块的保护及野外游径的国家、行业和地方标准及法规的制定,通过立法层级的完善来推动并约束中国野外游径的规范化建设管理。

4.2 加强野外游径规划体系设计策略研究

在野外游径的规划上,中国目前大多数的游径选线单一,且近年来“井喷式”的登山步道建设中,鲜有建设者考虑生态保护、历史文化保护以及后期维护等问题,天然生态材料使用少,游径整体人工痕迹较重,其规划设计不仅没有体现出野外景观的自然魅力,反而对当地生态造成了极大的破坏[27]。更不用说将景观的序列感、轴线感、流动性、光照、气候条件、季相展现、视线角度等因素考虑在列,从而展现出自然景观资源的多样性与丰富性。因此中国游径建设急需专业性的规划体系,在建设前进行充足的土壤、植物、降水、坡度等各个方面的生态分析,评估其建设可行性并提出最可持续发展的建设方案,才能使野外游径在建成后真正地发挥作用。

目前中国关于野外游径的学术研究有限,规划实践则主要以登山健身步道的形式进行,3S规划技术⑨是目前国内学者研究较多的游径规划方式,以3S为支撑的案例有顺义五彩浅山国家登山健身步道[28]、北京昌平国家登山健身步道规划[29]等,取得了良好的实践效果。但是目前关于可持续性野外游径的针对性规划实践依然欠缺,仍需要相关理论研究结合实践管理以形成规范化的建设体系。

4.3 完善中国野外游径后期维护及服务体系

中国对于已建成的最接近野外游径概念的登山健身步道后期的管理与维护还不够完善,以宁波市登山健身步道为例,其基础设施建设及维护管理水平不足,不能及时检测评估路况、对被侵蚀的游径路面进行修复,且整个路线缺少足够的安全标识与教育标识,并没有建设足够的医疗点、供给点等基础服务设施,大大降低了游径的安全使用性。而玉山国家公园塔塔山步道由于多年来过度且密集的游憩使用,对各项自然资源造成极为严重的冲击,不但降低了该区环境品质,且游径出现土壤冲蚀、分生步道、大片面状表土裸露、积水等多种生态问题[30]。目前中国游径建设还需要学习美国对野外游径的维护与管理体系,及时检测并进行修复,确保游径在建成后可以完好地投入使用。

由于野外自然风貌保持着较好的原始特性,野外游径能够很好地满足国内日益增长的户外探险需求。由此,游览者如何安全地在野外游径上徒步或骑行,可以获得哪些常规乃至特殊野外帮助甚至救助,是游径活动服务系统建设的根本出发点。这需要国家公园管理局与中国登山协会等相关部门一起制定相应的野外游径使用规范(如野外徒步许可证申请等),建设相关的野外指导与游径路线介绍的综合性门户网站,确保徒步者在游径上的活动安全。

5 结语

中国有42%的陆地面积可被认定为荒野地[31],野外游径作为自然保护地中最具原始自然特性的线性游憩空间,其空间感受价值是所有户外活动评价中均涵盖的重要权重点。建设可持续性野外游径是建设长期可持续发展的自然保护地体系的重要组成环节。在整个野外游憩体系中,野外游径的可持续建设以及野外游憩空间的功能规划与整个野外景区的管理开发至关重要,而由于中国野外资源丰富且广泛,野外游憩发展具有巨大的潜力,但由于地貌的多样性,其开发与规划也更加复杂。未来还需要针对野外游憩的系统性规划进行更深一步的研究,如何提高野外游径的公众参与性、游径选线的景观生态性、景区整体规划的可操作性、野外安全后勤服务的完善性等都值得后续工作继续研究。

注释(Notes):

① 游径廊道被定义为中心线两侧3~7.6 m长的景观带,其中包括行进表面以及美学(野花区、瀑布区、观景区)和功能(停留点、折返点、交叉点)控制点。合适的廊道可以确保最终游径的线路设计有足够的灵活性空间。

② 粗粒土是指粒径大、有机质含量低、排水速率高的土壤。

③ 风景园林师、土木工程师、土壤科学家、自然资源专家、文化资源专家、植物学家、生物学家、口译员、户外娱乐规划师、修复生态学家等(landscape architects, civil engineers, soil scientists, natural resource specialists, cultural resource specialists, botanists, biologists, interpreters, outdoor recreation planners, restoration ecologists and others)都是跨学科野游径团队的重要成员。④ 游径建设时稍微倾斜(大约5%)的游径踏面朝向较低的一侧。

⑤ 堤道是游径的凸起部分,主要适用于土壤排水不良或潮湿的游径。

⑥ 2007年出台的《NPS游径评估指南》确定了游径投入使用且在使用过程中,尽量避免退化所需要的条件:完全修复的路面、良好的排水系统、稳定的生态廊道,文化资源稳定和保护,所有的游径特点和结构是有效和安全的,能够承受当前和预期的使用水平,并已制定可持续设计和建设元素。

⑦ 是否优先修复的依据:1)破坏的程度;2)如果不采取措施该地区是否会持续恶化;3)从相邻游径是否可以明显看到该区域;4)可获得的财政及物资支持;5)当地土地管理机构的意向目标。

⑧ 山野步道:指地形地貌多样,植被丰富,景观多样,融山地、丛林、河瀑(或海洋)、草甸等为一体的登山步道系统。

⑨ 3S技术是遥感技术(remote sensing,RS)、地理信息系统(geography information systems,GIS)和全球定位系统(global positioning systems,GPS)的统称。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1、2引自参考文献[1];图3根据参考文献[11]整理;

图4、9~11数据来源于参考文献[16];图5、6由李方坷绘制;图7、8由何疏悦拍摄;表1引自参考文献[16];表2由李方坷绘制;表3数据来自参考文献[16]。