景观规划理论的类型与范式研究综述

2020-02-25岳邦瑞康世磊

岳邦瑞 康世磊

景观规划(landscape planning)是中国风景园林重要的二级学科,但其规划理论发展却远未像国外一样自成体系。以德国和日本为例,德国景观规划体系与总体规划并行,涵盖州、地区、社区、社区部分4个层面,具体包括景观计划、景观总体规划、景观规划、开发空间结构规划,是德国每一个层级空间规划的基础[1-2];日本在2004年专门制定了《景观法》,详细规定了景观规划制定的主体、原则、程序以及运营方式等,为景观规划和建设提供法律依据[3-4]。既有研究分散在不同的大尺度规划决策中,如城市绿地系统、生态基础设施、人居生态规划、绿道和遗产廊道规划、风景名胜体系规划等[5]43-72。美国社会学家帕森斯(T. Parsons)指出:“一门学科成熟与否的最重要标志是它的系统理论水平。”从理论的视角出发梳理景观规划发展脉络,既对风景园林学科理论体系的构建与完善具有重要的借鉴意义,又有助于在新时代国土空间规划体系变革中找准自身的定位。

1 景观规划内涵与理论类型

1.1 景观规划的内涵

景观规划作为一种以景观为对象的规划实践活动,由于不同学科对景观的认识不同,导致对景观规划的定义不同。尽管对于“景观”(landscape)这一概念的解释涵盖地理学、生态学、美学等多种视角,但其具有多功能的属性已成为共识[6]。笔者基于景观实践的目的,采取反映景观多功能属性和跨学科理解的定义,即景观“是可视化的、综合的具有可变时空维度的社会—生态系统”[7],并具有尺度属性(介于区域与生态系统尺度之间)。“规划”(planning)是为实现一定目标而预先安排行动步骤并不断付诸实践的过程,未来导向性是其本质特征[8]。对景观规划定义具有代表性的有1986年举办的国际大地规划教育学术会议[9]、The European Landscape Convention[10]、肖笃宁等[11]、Jack Ahern等[12]175。目前,对于景观规划的概念较为普遍的共识是:“景观规划是在一个相对宏观的尺度上,考虑自然和人文过程的基础上,在土地利用中协调人与自然的关系。”[13]在该概念中,“景观”包含了两层含义,即景观是自然与人文过程相互作用的空间界面以及规划发生在景观尺度上(介于区域与生态系统尺度之间);“规划”则不同于城市规划,更强调如何保护自然,控制人类的行为,有序地开发自然资源,以便使人类与自然和谐共存。从该概念可以看出,景观规划的目标是平衡协调人与土地(景观)之间的关系,其本质在于找到最佳的“土地使用”(land use)的方式。

1.2 景观规划理论的类型

目前,国内外既有景观规划理论类型划分只有Forster Ndubisi一人的划分方式,且是借鉴城市规划理论的类型划分。安德烈亚斯·法卢迪(Andreas Faludi)在其A Reader in Planning Theory一书中将规划理论划分为研究实物的“实质性”(substantive theories)规划理论和研究规划过程或程序的“程序性”(procedural theories)规划理论[14]63-64。Ndubisi也将景观规划理论分为实质性理论和程序性理论2种基本类型[15]。在Ndubisi的景观规划理论类型中,实质性理论是描述性的和规范性的,起源于自然和社会科学及人文科学的基础研究,如岛屿生物地理学理论和复合种群理论等;程序理论则聚焦于方法论问题,如适宜性分析、土地利用配置优化和景观生态规划实施等。可以看出,实质性理论是关于“景观的理论”,程序性理论则是关于“规划的理论”。

景观规划是一个从景观表述、景观过程分析、景观评价、景观改变、景观影响评估到景观决策的过程。景观格局和生态过程之间的动态关系是景观规划过程的根本[12]182,景观规划与景观生态学相结合之后,景观规划被认为是基于格局与过程关系原理的规划。所以,现代景观规划理论可以简化为研究格局与过程关系的实质性理论及研究规划方法的程序性理论两大板块。

2 实质性理论研究综述

“范式”是由美国科学哲学家托马斯·库恩(Thomas kuhn)提出的,它具有2个特征:“它们的成就空前地吸引一批坚定的拥护者,使他们脱离科学活动的其他竞争模式。同时,这些成就又足以无限制地为重新组成的一批实践者留下有待解决的种种问题。”[16]8当现有范式无法解释某些异常现象时,学界思想会产生周期性的重大转变。这一转变体现为新范式的出现,新的范式能为已知事物提供另一种解释方式。实质性理论为景观规划师承担着“解谜”(puzzle-solving)的作用,其理论范式的流变必然引导着景观规划师对规划对象的认知变迁。

2.1 “格局—过程—尺度”范式

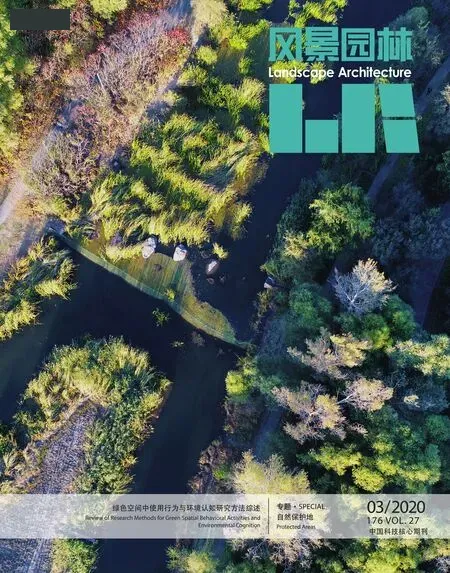

景观格局与生态过程的相互关系及其尺度依赖性是景观生态学研究的核心[17-18],一直是国内外景观生态学家共同关注的重点与热点议题[19-21]。在景观生态学研究中,“过程产生格局,格局作用于过程,格局与过程的相互作用具有尺度依赖性”,成为经典的“格局—过程—尺度”研究范式(图1)[22]。由于生态过程的复杂性和抽象性,很难定量地、直接地研究生态过程的演变和特征,生态学家往往通过研究景观格局的变化来反映景观生态过程的变化及特征,研究方法主要有两大类:利用景观格局指数、空间统计分析的景观格局分析法和利用数学、计算机分析的模型分析法[23-24]。正是对格局与过程空间关系及作用的关注,景观生态学成为空间规划有效、可靠的科学基础,景观生态学也被称为空间生态学[25]156-157,[26-28]。目前景观规划领域中应用较多的格局与过程关系理论主要有“源”“汇”景观理论[29]、景观连接度理论[30-33]及生态安全格局理论[34]1-17等。

1 景观生态学中经典的“格局—过程—尺度”范式[22]The “patterdn-process-scale” paradigm of landscape ecology[22]

2.2 “格局—过程—服务—可持续性”范式

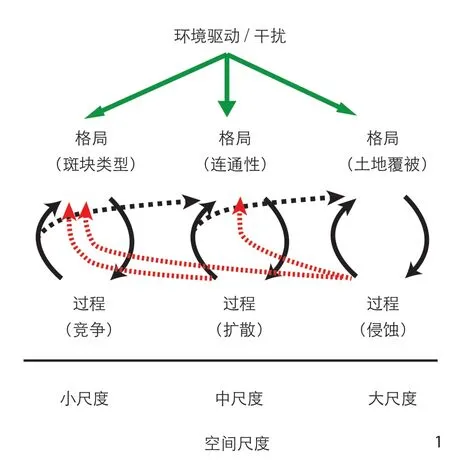

近年来,景观生态学家逐渐开始关注自然系统与人类系统相互作用的关系,以生态系统服务作为衔接生态系统和人类需求的有效纽带,来研究格局—过程作用的自然系统与人类社会—经济系统之间的关系[35-36]。当前学者们注重在探讨景观格局与生态过程作用机制的基础上,分析生态系统服务/景观服务的权衡协同机制及其与景观可持续性的关系,逐渐形成了“格局—过程—服务—可持续性”的新范式[37-38]。格局与过程相互作用表现为各类景观功能,当景观功能可以被人类价值取向所衡量时,“功能”就可以转化为“服务”;生态系统服务满足人类需求并为人类福祉做出贡献,是人类生存和发展的基础;人类需求是人类活动过程的组织与行为的驱动力,收益与价值直接影响着人类土地利用的行为,进而导致景观格局的改变[39](图2)。

2 “格局—过程—服务—可持续性”范式[39]The “pattern-process-service-sustainability” paradigm[39]

2.3 “格局—过程—设计”范式

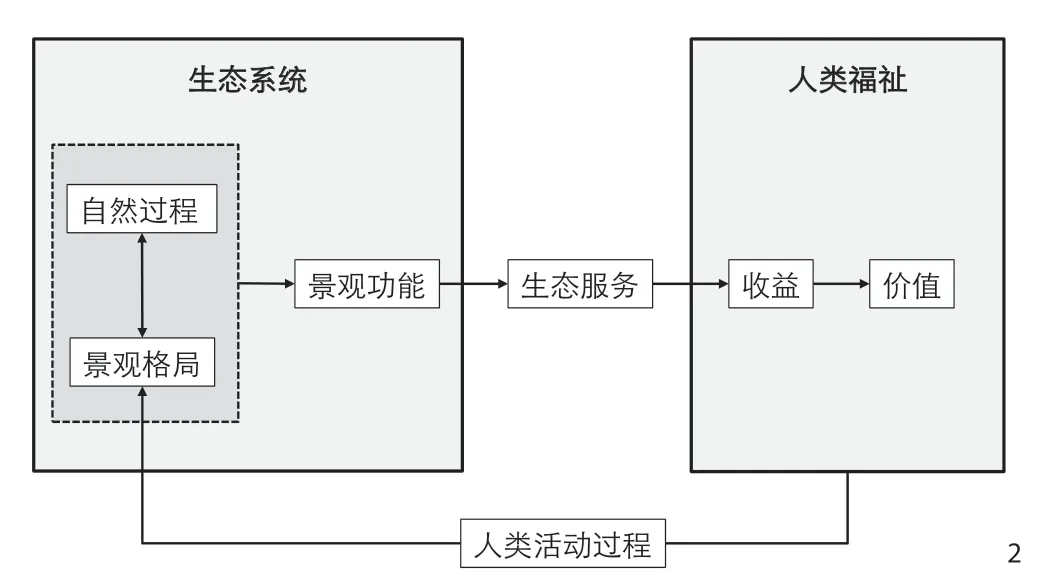

由于对生态科学理解与应用的泛化导致人类中心主义以及生态科学并不能有效解决规划实践中的抗解问题,以景观生态学为核心的实证主义理论在景观规划实践中的有效性已引起了规划师与研究者的反思。Nassauer和 Opdam把规划程序中的空间设计当作连接科学理论与景观变化实践的纽带,提出融合科学研究与设计的“格局—过程—设计”范式(图3)[40]。根据格局与过程相互作用关系所得出的空间设计模式被当作假设应用于特定场地中,并对设计结果进行监测与评价,进而检验相关的科学理论,实现科研与实践的互相优化与促进。

3 Nassauer和Opdam的“格局—过程—设计”范式[40]The “pattern-process-design” paradigm of Nassauer and Opdam[40]

3 程序性理论研究综述

对景观规划方法的研究综述前人已做出完善的梳理,如俞孔坚、李迪华[41]、王云才[42]、恩杜比斯[25]8-31等。这些研究梳理存在2个共性的点:1)景观规划的起点是1857年奥姆斯特德(Olmsted)完成纽约中央公园(Central Park);2)生态学思想及原理的发展是影响景观规划不断发展的核心因素[43]。本研究基于科学与实践的关系,将生态学上升到更本质的自然科学层面,从自然科学与景观规划的关系层面重新考察景观规划研究范式流变。

3.1 经验范式

1850—1910年,风景园林与生态学独立发展,两个学科之间还未融合。1856年奥姆斯特德与沃克斯(Vox)开始合作设计纽约中央公园,开启了真正意义上的风景园林规划设计。奥姆斯特德于1863年正式提出“风景园林”(landscape architecture)一词,而赫克尔(Haeckel)于1866年正式提出“生态学”(ecology)的概念(研究生物体与其周围环境相互关系的科学),这个时期的风景园林规划设计并没有应用生态学的相关原理,只是基于设计师主观意识的生态思想。1893年埃利奥特(Eliot)开始将叠图法应用到景观规划中,才使得生态学与景观规划的融合开始萌芽(图4)[44]。

4 埃利奥特的手工简易叠图法[44]Elliott’s simple manual map-overlay method[44]

3.2 实证范式

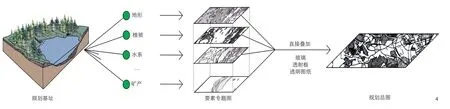

20世纪60年代,由于战争、工业生产及城市化建设造成的环境污染与生态平衡极度破坏,严重威胁着人类的生存。在麦克哈格等规划先驱的倡导下,生态学、地理学等自然科学的定量分析及模型方法被引入大尺度的景观规划中,用以解决区域土地利用和环境问题[45]。生态学、地理学等实证科学对规划的影响主要体现在两方面:一方面,追求客观定量的研究,“任何人只要收集的数据是相同的,会得出相同的结论”[46]44。另一方面,以生态科学研究成果直接作为指导规划的原则,规划师的角色由解决生态问题的实践者变成了生态科学的“应用科学家”。代表性方法有第二代景观适宜性分析方法、奥德姆的分室流模型、基于应用景观生态学方法的LANDEP体系(图5)等[25]53-183。

5 基于景观生态学的LANDEP方法体系[25]LANDEP method system based on the landscape ecology[25]

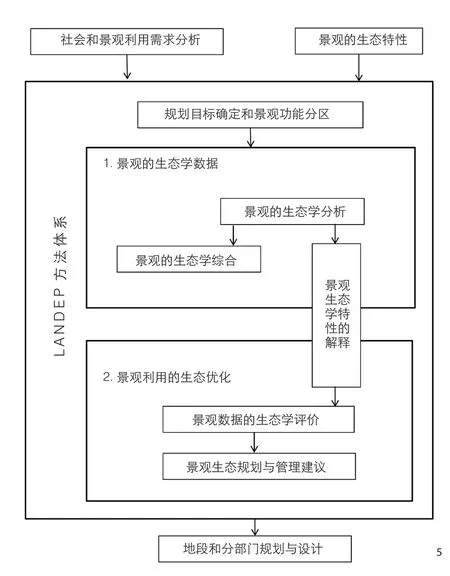

3.3 综合范式

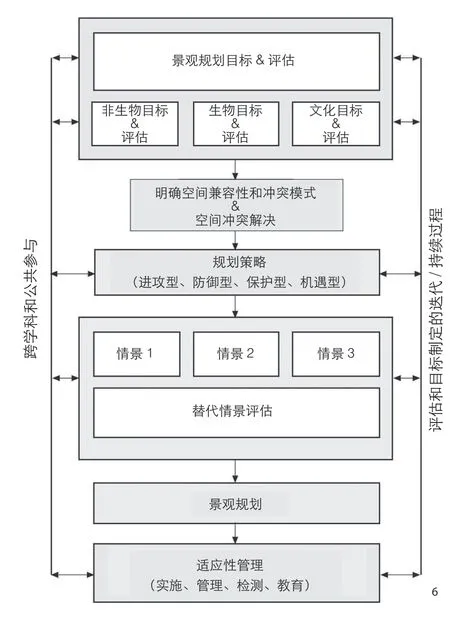

避免人类活动导致不可逆的环境变化(主要是气候变化、生物多样性降低、环境污染),实现可持续发展成为当前社会最紧迫的挑战[47],[48]1155-1168。人类与自然系统相互作用的耦合机制成为理解人类可持续的关键[48]。当前景观生态学家以景观服务作为衔接景观系统与人类价值的桥梁,拓展了景观生态学传统的“格局—过程”范式,使景观生态学从理论和实践多个层面为可持续发展提供支撑,成为可持续景观发展的科学基础[34]1-17,[50]。整合景观生态学与规划以提升景观可持续性成为规划师和景观生态学家共同关注的议题,如Ahern[12]180-181、Leitᾰo和Ahern[51]、Clive A. McAlpine等[52]均提出相关的规划框架。传统应用景观生态学规划范式只关注由地理格局和生态过程所界定的生态—物理维度,而可持续性规划强调自然系统与人类系统的相互作用,同时注重景观的生态、社会和经济多个维度[48]1155-1168(图6)。

6 Jack Ahern景观生态规划的方法性框架[12]Jack Ahem’s methodological framework on landscape ecological planning[12]

3.4 试验范式

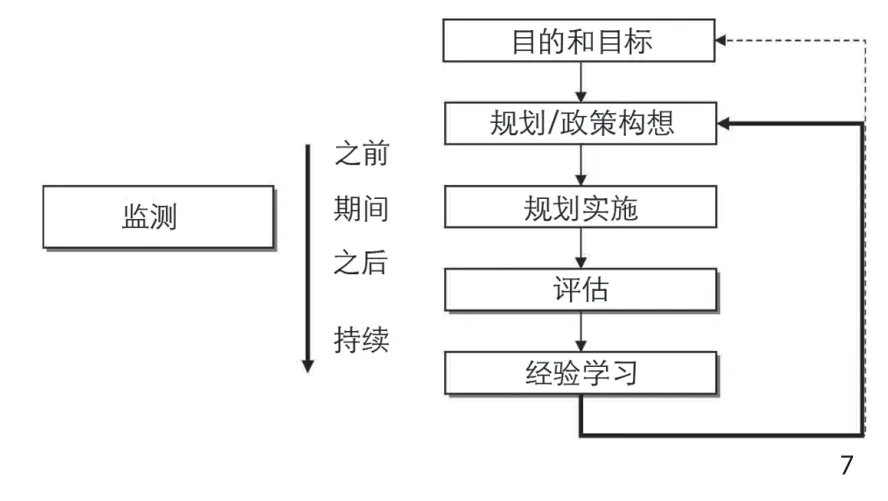

规划过程的不确定性、实践场地的地方特殊性、生态知识体系的不成熟,导致设计师们害怕规划失败的风险而拒绝创新,进而致使规划保守而缺乏应对风险的弹性能力[53-54],[55]16-21。“失败也安全”(fail-to-safe)的试验性设计(designed experiments)成为解决这种困境的一个有效方法[55]16-21。如同实证研究一样,“试验性设计”把景观或城市作为可持续性的试验场,设计方案被当作假说而非结论被应用到空间实践中,并建立检测反馈机制。kato和 Ahern提出一个边学边做的适应性规划框架:把不确定性作为一个学习的机遇而不是障碍,如同做实验一样对设计过程进行全程检测反馈,“边学边做”(learning by doing),使决策者能够及时提出合理的政策或选择相应的方案(图7)[56]。

7 基于“边学边做”的适应性规划程序[56]Schematic steps of an adaptive planning method on “learning by doing”[56]

国内学者也有相关类似的研究,如象伟宁提出的生态智慧指引下的实践研究范式[57-58]、王志芳等的“设计科研”框架[59]18-23。针对单一问题(或单要素)的生态科学知识和针对复杂综合问题(或多要素)的生态实践之间缺乏有效的衔接,将局部的、有时效性的、基于假设条件的一般性生态知识直接应用于具体场景的整体实践中,导致生态实践无法达到原有目标[59]18-23。所以,解决生态实践所面临的“抗解问题”(wicked problems)需要从历史上成功的生态实践案例中寻求生态智慧的启迪。生态智慧引导下的实践研究范式的提出对反思现行景观规划中生态学知识的选择与应用具有较大的启示意义。

4 结论与反思

4.1 实质性理论与程序性理论的交融

近年来许多规划师和生态学家认为景观科学与规划实践之间存在鸿沟,尤其是景观生态学的知识转换到规划决策应用中效果甚微。“格局—过程—设计”范式与“试验性设计”范式把设计项目当作为生态试验,成为促成生态学家与规划师形成实质性的跨学科合作的有效方式。在具体的设计实践中,“景观”则既是规划师的规划设计对象,又是生态学家的实验场地:通过景观设计,规划师实现生态系统健康与社会需求相协调的目标,生态学家则获得实验数据及科学理论的检验。

需要注意的是,当前实质性理论与程序性理论交融更多的是把设计融入科学研究。但是景观规划(设计)一旦作为生态学科的一部分,其作为一个学科的独立性便丧失了。所以,有必要站在科学哲学的视角来审视景观规划的本质属性,这对景观规划在设计科研化过程中保持学科主体性意义甚大。

4.2 景观规划本质认识的新思考

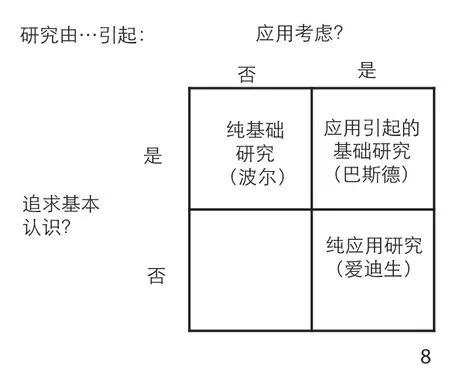

根据美国学者司托克斯(E. D. Stokes)所提出的科学研究象限模型来看,景观规划是一个异于科学研究的、具有双重目标特征的基础研究。司托克斯根据研究是由“追求基本认识”还是“考虑应用目标”引起的,将科学研究分为三大类型:只受认知需求引导的纯基础研究;只由应用目的引起的纯应用研究;既寻求扩展认识边界,又受应用目的影响的基础研究(图8)[60]60-64。可以看出,处于巴斯德象限中的研究既要求解决现实需求问题,又要产生新的知识。

8 科学技术活动的象限模型[60]Quadrant model of scientific and technological activities[60]

景观规划尽管是从解决现实问题出发,但是并不应该以此作为仅有的目标,它的驱动力应该来自追求同时满足科学严谨性与社会相关性的规划知识。景观规划所追求的知识主要来源于生态科学理论,但并不等同于生态科学知识,而是能够有针对性地为景观规划实践提供解决特定场所永续发展问题的相关知识。景观规划追求的基本认识应该是:对相关生态科学理论的验证及形成新的“可实践生态知识”。知识的产生与验证都应该符合科学研究中的普遍过程:“提出命题或假设—实验验证—结论推导。”所以,可以利用“通过规划做研究”的进路作为景观规划中“知识”产生的途径:把规划实践作为媒介,将基于景观生态科学一般性理论提炼的实质性理论作为规划假设,在跨学科主体参与规划实践的过程中进行检验并生产形成新的实用理论。

图片来源(Sources of Figures):

图1作者改绘自参考文献[22];图2作者改绘自参考文献[39];图3作者改绘自参考文献[40];图4引自参考文献[44];图5引自参考文献[25];图6作者改绘自参考文献[12];图7作者改绘自参考文献[56];图8引自参考文献[60]。