从海涂到新城

——浙江萧山南沙地区圩田景观和聚落形态的历史演变

2020-02-25段威梁彤

段威 梁彤

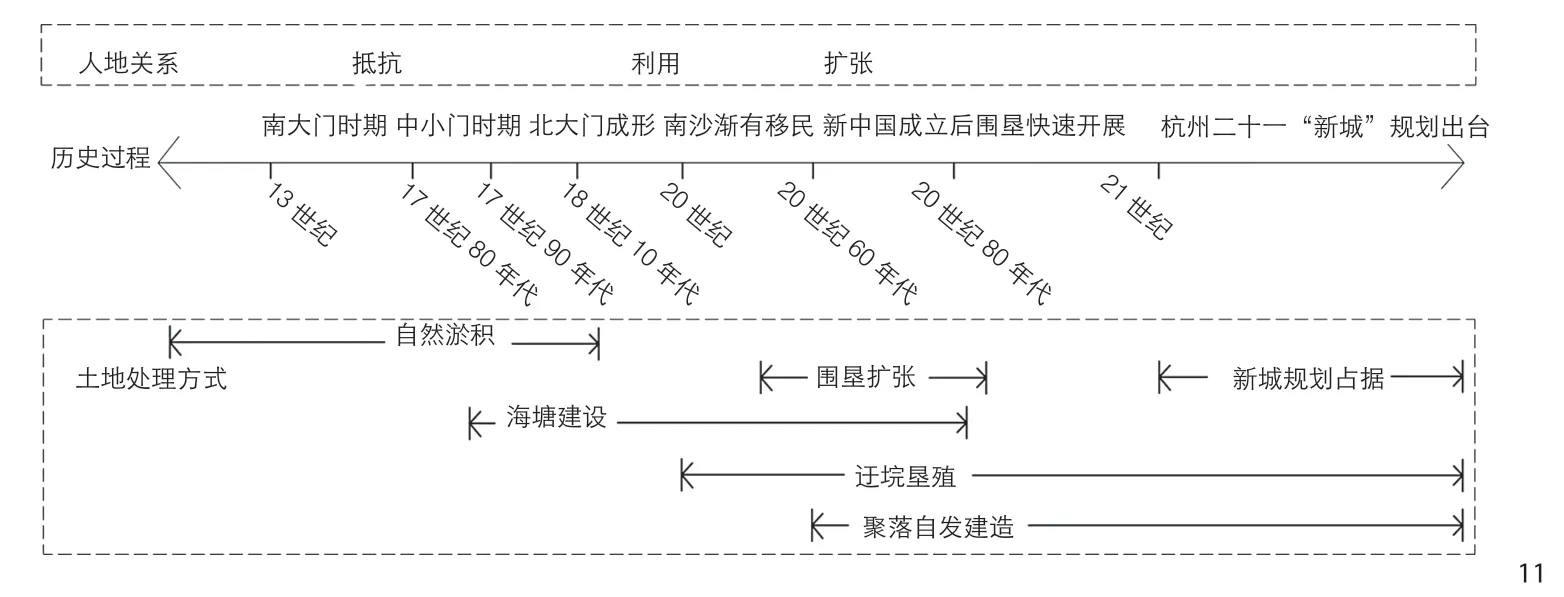

位于浙江萧山北部的南沙地区常年受境内钱塘江冲击,因而形成了与浙江“七山二水一分田”传统地貌格局有着鲜明差异的平原景观,自“三亹演变”伊始,南沙地区缓慢成陆,历经水患和涨淤,在数代人的围垦下渐成良田。萧山南沙的河海淤积土地经历了自然淤积、海塘建设、圩垸垦殖、围垦扩张、聚落自发建造、新城开发6个阶段,其人地关系在期间亦经历了从抵抗到利用的诸多过程,笔者以历史回溯展开论述。

南沙的河海冲积平原应属萧绍平原的一部分,主要集中在衙前镇东部,党山镇北部到丰乐村的萧山东北侧,南沙的河海冲积平原的形成历程、动因与萧绍平原交织联系,南沙阡陌纵横的聚落形态结构亦有特色,依托南沙百姓的勤理苦耕,南沙出现了巨量的自发性建造住宅,新中国成立后至今演替数代,与当地的圩垸农田系统相互依存。萧山城郊南沙的山水格局及聚落形态自清末伊始,在不断“重写”(palimpsest)中缓慢演变,如今亦成为杭州大都会的新城储备用地,土地的经济价值在不断提升。下文将溯源至清末时期的钱塘江改道工程,以历史为脉络,记录南沙人居聚落和自然地理形态相互影响而交织的形成过程,厘清动因。

1 抵抗:从“三亹”演变至南沙成陆

萧山,杭州市跨越钱塘江的南部广袤平原,东临绍兴市,西接富阳市,面积约1 420 km2。始于余暨县,建造于西汉元始二年(2年)。天宝元年(742年),“取县西萧然山以为名”,改为萧山县,至今沿用。

南沙为萧山北部的泥沙淤积形成的新陆(图1),北海塘与南沙大堤之间面积300余km2,通称南沙①[1]。南沙地区的形成,始于钱塘江的改道。钱塘江河道在上游江水和海潮的作用下,经常发生改变。清初,钱塘江改自北大门出,原来的南大门、中小门淤积,形成南沙。但因缺乏系统治理,清代中期经常溃堤。新中国成立后②重新整治,河流状况改善,南沙的外部地区由于淤塞产生新的土地。综上,南沙的历程可概括为“三门”演变和淤涨成陆2个时期③。

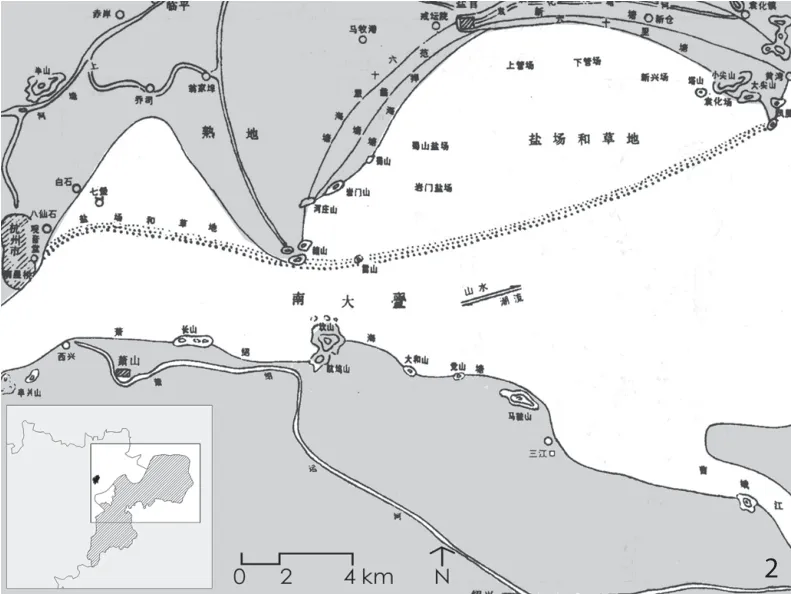

1.1 南大门时期(13世纪—17世纪80年代)

公元前6世纪前,杭州湾还未形成,但河口沙嘴因浙北山溪和钱塘江及长江的供沙而发生改变,2世纪前后,杭州湾初步形成,位于今杭州六和塔一带,又经漫长的北坍南淤过程,到12世纪(宋朝末年)杭州湾成形[2]。在历史上,钱塘江河口的演变过程被称为“三亹(门)”④演变,南大门、中小门和北大门是“三亹”[3]301。南大门位于砍山和赭山之间(图2)。

2 13世纪—17世纪80年代钱塘江江道示意Sketch map of Qiantang River (1200s—1680s)

该地是钱塘江入海口,海潮、河口也汇合于此,《咸淳临安志》[4]记载其为“海门”。南大门自唐初(约7世纪初)持续至清代初年,后淤沙逐渐增多,康熙十九年(1680年),江潮从中小门出,南大门不再是主要的入海口,仅偶有漫流经过。

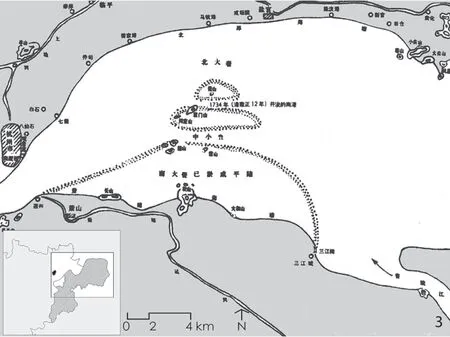

1.2 中小门时期(17世纪80年代—18世纪10年代)

中小门位于南大门北部的赭山和河庄山之间(图3)。《萧山县志稿》[5]中载到,当时的中小门江道窄而长,容易淤积,当江水从南北大门过时,中小门便会产生淤积。康熙五十四年(1715年),河道改向北大门,中小门再次淤积。但这也加大了对岸灾害发生的可能,为了减少灾害,期间中小门被重开过4次。

1.3 北大门成形(17世纪90年代—18世纪10年代)

如今的钱塘江河道处于岩门山和河庄山之间(图3),1695年北大门的河道正式形成。《海塘节略总序》写道:“康熙三十六年(1697年)前,江河由中小门通过,康熙四十二年(1703年)改向北,海宁城南变为沧海,康熙五十四年(1715年)江水直至塘底。”[3]305由此可知,中小门的淤积促进了北大门河道的成形,康熙五十四年,北大门完全稳定下来。

3 17世纪90年代—18世纪10年代钱塘江江道示意Sketch map of Qiantang River (1690s—1710s)

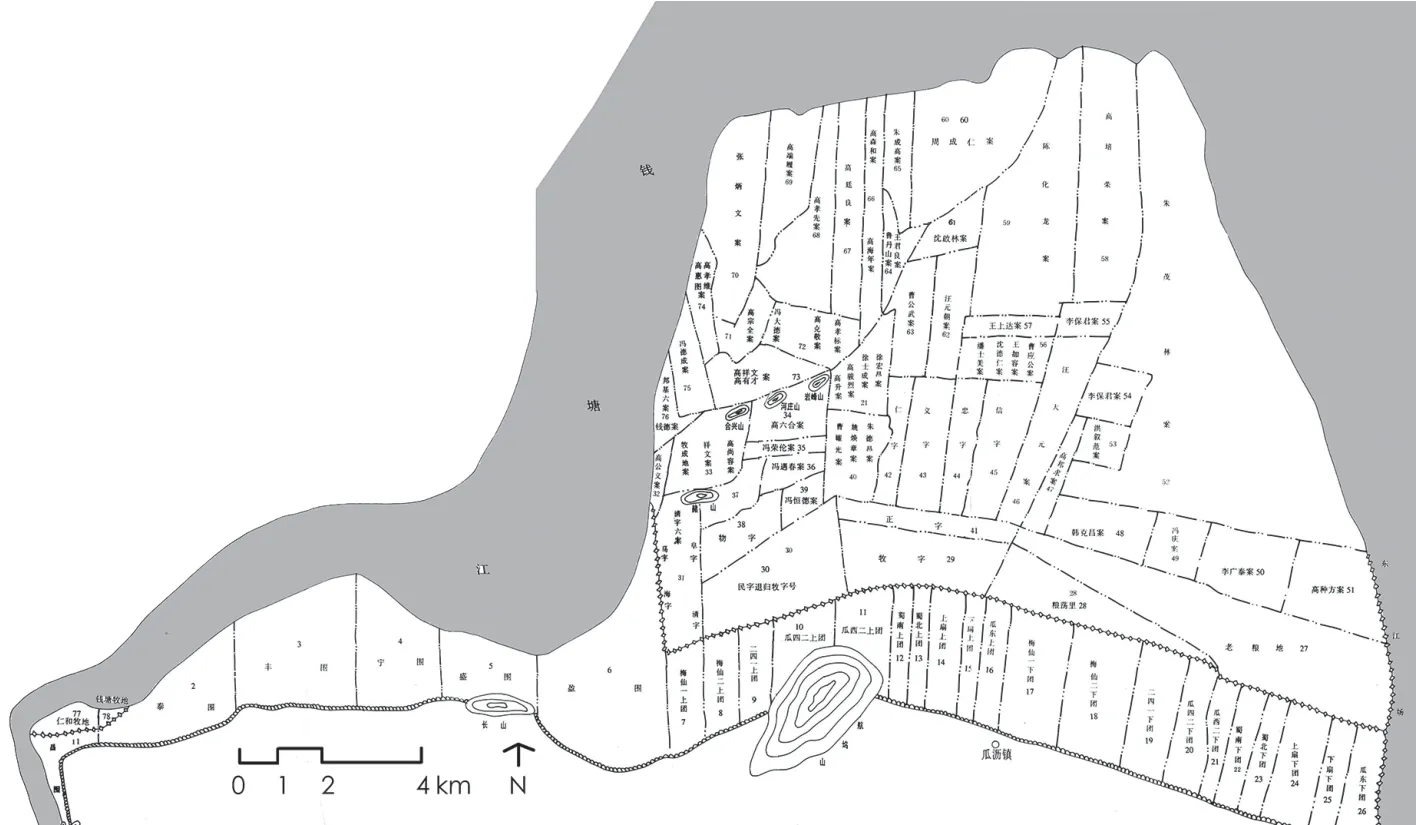

1.4 南沙成陆(18世纪90年代—20世纪60年代)

18世纪初,南大门及中小门地区逐步淤积形成新的土地,同时和海宁南部海涂沙地相接,形成南沙(图4)。随着钱塘江流道的变迁,萧绍农民不再仅仅采取被动的围垦治理措施,而是逐渐开始了主动的圩田垦殖,并且发展出了早期聚落。

4 18世纪90年代—20世纪60年代钱塘江江道示意Sketch map of Qiantang River (1790s—1960s)

此时的南沙地区,部分土地已经成为熟地⑤,可用于耕作。但仍然有部分土地时有漫流。据部分老人回忆,约1910年,“萧绍海塘还存在潮沟,连接钱塘江主河道,潮沟宽约里许”。同时,“潮沟之外,有垦种之沙洲,登塘北望,沙洲之上,草房散处,鸡犬相闻”。即在20世纪初的南沙,虽有人烟,但是未成聚落。12—19世纪,南沙的国土景观经历了从无到有的过程,“南沙成陆”是各个时期政府为了保护陆地农业及民生的水利工程的结果,这个阶段的人地关系主要是以被动的抵抗为主题。

2 利用:从圩垸垦殖到阡陌聚落

民国初,南沙形成以水稻为主的农田和较完整的路网系统,从南沙境域图中可看出当时的交通网络,这也奠定了后期河道改造和行政辖区划分的基础(图5)。新中国成立后,因原有河道较少且多浅窄,易涝也易旱,政府开始全面治理水系,开掘人工河渠。

5 民国十七年(1928年)萧山县全属沙田Tidal land range of Xiaoshan county in 1928

到1984年,已形成人工河渠151条,水利系统成形,该沟渠系统也奠定了南沙的主干道路基础,并在一定程度上造就了农宅聚落格局。

2.1 南沙早期移民的时代背景

南沙的文化生态格局也被该地地质背景条件影响着。南沙位于东北部的沙地地区,成形较晚,直至民国有人定居后才发展起来。萧山文化也因此表现出一定的地缘特征[6]。

20世纪初,居民的生活也因复杂的地质条件而显得不易[7]。然而南沙海涂淤积平原,却很利于耕作。民国时期,这里成为萧山最佳的种植基地。南沙的地主权属地密度在杭州湾南沙、塘里、南乡3个区中最高,佃户所承担的负担也最大[8]。在1910年,30%的萧山人口聚居于南沙,新中国成立后衙前村农民协会成立,大部分乡民拥有了永佃权⑥。

南沙是一个多种文化和移民相互融合而成的地区,海涂给南沙带来了危险,同时也给百姓带来了机遇。机遇的核心是这里的移民带来的勤劳和苦耕的价值认同感。

2.2 南沙的圩垸垦殖

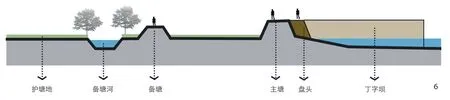

意欲垦殖海涂,护堤治江应为先。杭州湾的传统海塘类型因营造方式和材料的不同可分为鱼鳞塘和土塘(柴塘)、丁由塘、块石塘。在萧绍平原的圩区,海塘的修建与水利系统整治相互结合,从而形成了独立的三江水系,萧绍海塘沿线如今留存着10多处水闸,其作用可有分洪、挡潮、冲沙等不同功能[9]。新中国成立后这样的海塘营建工程仍在继续,在浙江省水利部门的统一谋划下,南沙乃至萧山地区开始采用“连环保”——“丁坝护大堤,盘头护丁坝,沉井护盘头”的护堤方式(图6)。

6 “连环保”的护堤方法Embankment protection method

这是一种治江与围涂相结合的治理措施,乡民们在南沙新涂基础上,逐步地向北部、东部围涂造地,在收获大量的平原垦殖用地基础上,使该段江道从“宽、浅、摆动”转变成“狭、深、稳定”,航运亦得到重大改善,并使南沙地区减少了坍江灾害。

南沙属于萧绍平原的一部分,而后者在千年的圩田垦殖中,形成了庞大稠密的运河网络,并且以此来沟通外海与内河,“萦绕联络,或为池、为溇、为湖,或为港、为渚、为渎、为浦、为湾、为汇、为荡、为汀”[10],上述是乡民总结的一套行之有效的圩田与河道梳理的规则。在萧绍平原上,先民们往往首先将沼泽改造为陂塘,进行蓄淡、灌溉和滞洪。这些陂塘在后续的垦殖中,逐步演替为运河水网,这种方式广泛存在于宁波、绍兴等地,在如今南沙的地图上仍然可以发现一些遗存的水塘与运河相接。南沙地区在民国初期就形成了以水稻种植为主的田地,并且依托纵横的水网体系灌溉垦殖,民国十七年(1928年)南沙境域图显示,彼时完整的交通网络正式依托河道而成,并成为行政辖区划分的基础。

2.3 圩垸基础上形成的阡陌聚落

1962年,“三级”制度颁布后,村民只有使用权而失去了土地产权,1984年,联产承包责任制确立实行之后也未能改变,直至今日。这种集体所有的土地政策,推翻了中国农村土地的私有制,剥夺了农民择地而居的自主选择权。

南沙地区的新街镇、义蓬镇等地的村庄都在水网的基础上形成了一种网格状的肌理。道路系统分割形成了村民的组别,这些道路大多顺应于运河或沟渠,聚落以此基础划分,最小的聚落尺度约为边长200 m见方的区域。

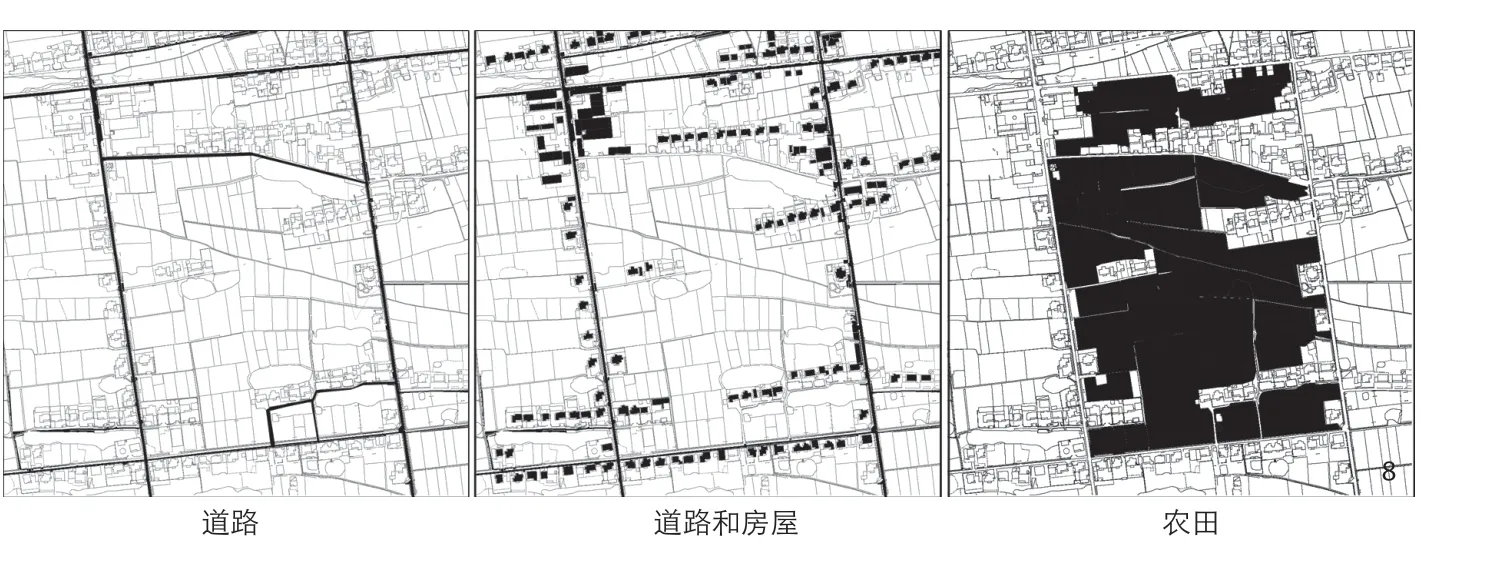

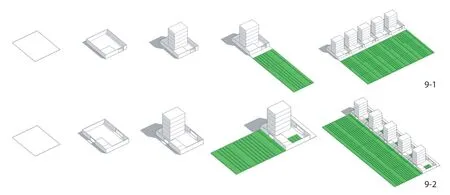

南沙的聚落形态是由道路和宅基地及农田构成的特殊围合形式(图7)。住户之间住屋紧邻,农田也以相同的方式排列。其中“陌居”是以道路系统为基础呈东西方向布置的房屋,“迁居”是呈南北方向而布置,图8~9所示为若干样本中农田与宅基地关系图。在漫长的聚落发展进程中,南沙的农业生产方式和聚落形态形成了紧密关联。

7 围垦实景Scene of reclamation

8 瓜沥镇东方四组的道路、房屋、农田分层示意Schematic diagram of road, house and farmland stratification in Guali town

9 “阡居”及“陌居”组合示意,宅地关系清晰简洁Combination of “Qian Ju” and “Mo Ju”9-1“陌居”组合示意Combination of “Mo Ju”9-2“阡居”组合示意Combination of “Qian Ju”

网格内的农用地所有权归集体所有。每户依据人口数量,按照约0.1 hm2/人来分配农用地和宅基地,行政村组可规定每个住屋具体的宅基地面积,以120~150 m2为范围。

新中国成立后的“三级”土地产权制度,注定了南沙这个新生的地区将在人为力量下形成其日后的聚落格局⑦。据此,南沙以水网为基础的网状聚落格局便在上述背景下形成,该形式在1965—1980年间的围垦期间可见(图7)。

这种聚落格局很好地适应了当地农村生产需求,并且持续生长。南沙的河海淤积平原在历经了数百年的人类抵抗后,逐渐转化为良田,“土地利用”是自南沙成陆(20世纪60年代)后人地关系的新主题。

3 扩张:南沙北部围垦区的形成

1965年,南沙北部地区在政府的组织下开展了众多围垦填海活动,到1979年,产生了约2.73万 hm2农田,萧山南沙地区及其北部地区逐步稳定,南沙也成为工业原料和渔业生产的重要基地。

3.1 新中国成立后的快速围垦

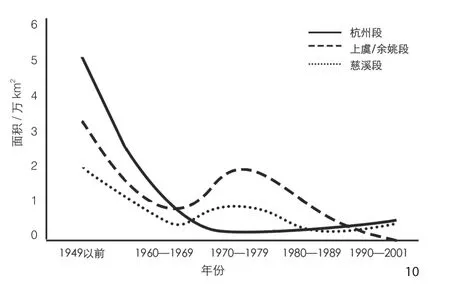

杭州湾的南北岸岸线大部分地区在20世纪50年代都处在自然的涨淤之中,从60年代开始大规模有序的围垦启动,全岸线由人工堤岸取代,圆滑的岸线逐步变为折线状。据统计,60年代开始,每年新增大量湿地,南岸线外移的最大幅度达到200 m,总面积可达到83.35 km2,速率达1.94 km2/a,快于北部。南沙段岸线的演变速率在1970—1980年达到最大,达到165.5 m/a(图10 ),萧山在400—2001年产生的陆地面积有712.5 km2,约占如今萧山全面积的50.8%。

10 杭州湾不同岸段滩涂资源及围垦强度对比Comparison of beach resources and reclamation intensity in different sections of Hangzhou Bay

3.2 围垦后土地资源的利用

自20世纪50年代以来,海岸的堤坝基本在人工修筑中稳定下来,垦殖对土地的需求也在不断增加,向海涂要地的过程在不断正向反馈中加速。20世纪90年代后,建设发展的需求已超越了滩涂资源自然淤涨速度,围涂下降的高程已不利于工业和种植业及城镇用地建设,因此南沙围垦地带经常发展水产养殖业,至今如此。浙江省海岸主要为开敞式和隐蔽式岸段。浙江省58.9%的滩涂资源分布在台州湾、杭州湾等开敞式岸段。开敞式岸段的滩涂往往属沙壤土质地,涂面稳定性差,不适于养殖而利于围涂。滩涂的开发利用,可创造更高的经济价值。南沙的围垦以开敞式为主,为后续发展提供了大量的工业、港口和城市用地。这也是萧山成为杭州都会东扩储备用地的根本原因。

该阶段的围垦工作一方面确保了既有南沙圩垸的稳定和延续,另一方面极大地扩充了南沙北部的淤积面积,大幅增加了未来人口增长的储备空间,新中国成立后的围垦是“土地利用”主题的延续和增强。萧山人更加认识到这块曾经的灾害之地可能变为宝贵的沃土。

4 高附加值利用,南沙的新城定位

杭州的初始范围仅为683 km²,老城内除山体和历史古迹外,发展用地稀缺。政府在2001年出台“保老城,建新城”的规划原则,规定纳周边部分地区到杭州的城镇规划体系中,辖域面积扩张至3 068 km²。

1996年,萧山撤县改市,成为中等城市,市行政区域范围调整,其中杭州西湖区加入了西兴、长河、浦沿三镇(后期被单独列为杭州市滨江区),杭州市跨江东扩计划至此正式拉开帷幕,南沙历经千年的海涂逐步归属杭州。

1978年“三中全会”后,尤其20世纪90年代后,城市化发展开始全面推进,伴随经济开发区建设和小城镇的发展,城市化发展迅速[11]。这同时推动着包括萧山地区在内的农村景观的“改写”。2001年3月,萧山撤市改区后,作为了杭州的副城区。在之后的规划里,不断更新发展[12]。根据萧山地区60多年来相关的城镇规划政策的梳理⑧,可以了解到萧山城镇的地区战略定位和相应发展计划,萧山逐步由一个卫星城镇演变为杭州东扩的储备用地。

纵观上述60年间,萧山农村地带相当于成为杭州市的跨钱塘江东扩计划中的“储备用地”。杭州对南沙的土地采用了一种高附加值的利用⑨。这一趋势的形成可以分为3个阶段。

4.1 第一阶段:卫星城镇

1952年9月,萧山颁布《萧山县城厢镇市政建设计划》。30年后,第二轮城市总体规划编制改变了过去单一的市政建设方式,包括了文化和经济等方面,并把城厢镇规定成“萧山县经济、政治、文化中心;同时作为杭州市重要工业卫星城镇”。1996年,第三次的《萧山市城市总体规划》中规定萧山地区为“杭州市南翼将工业贸易相结合并以工业为主的中等城市”。

1952—1991年,萧山县的发展以城厢镇为中心,并未包括周边农村地区。当时的萧山南沙的农村地带还未被计划。对萧山的定位停留于“卫星城镇”。

4.2 第二阶段:杭州的侵蚀

2001年,“一心三副”又被明确为以绕城公路为界的城区,包括义临浦组团等在内的南部,义蓬组团等在内的东部、瓜沥组团等在内的东南部的“4个经济区”[13]。2001年3月,杭州市政府改萧山市为区,确立为杭州大都市副城区。

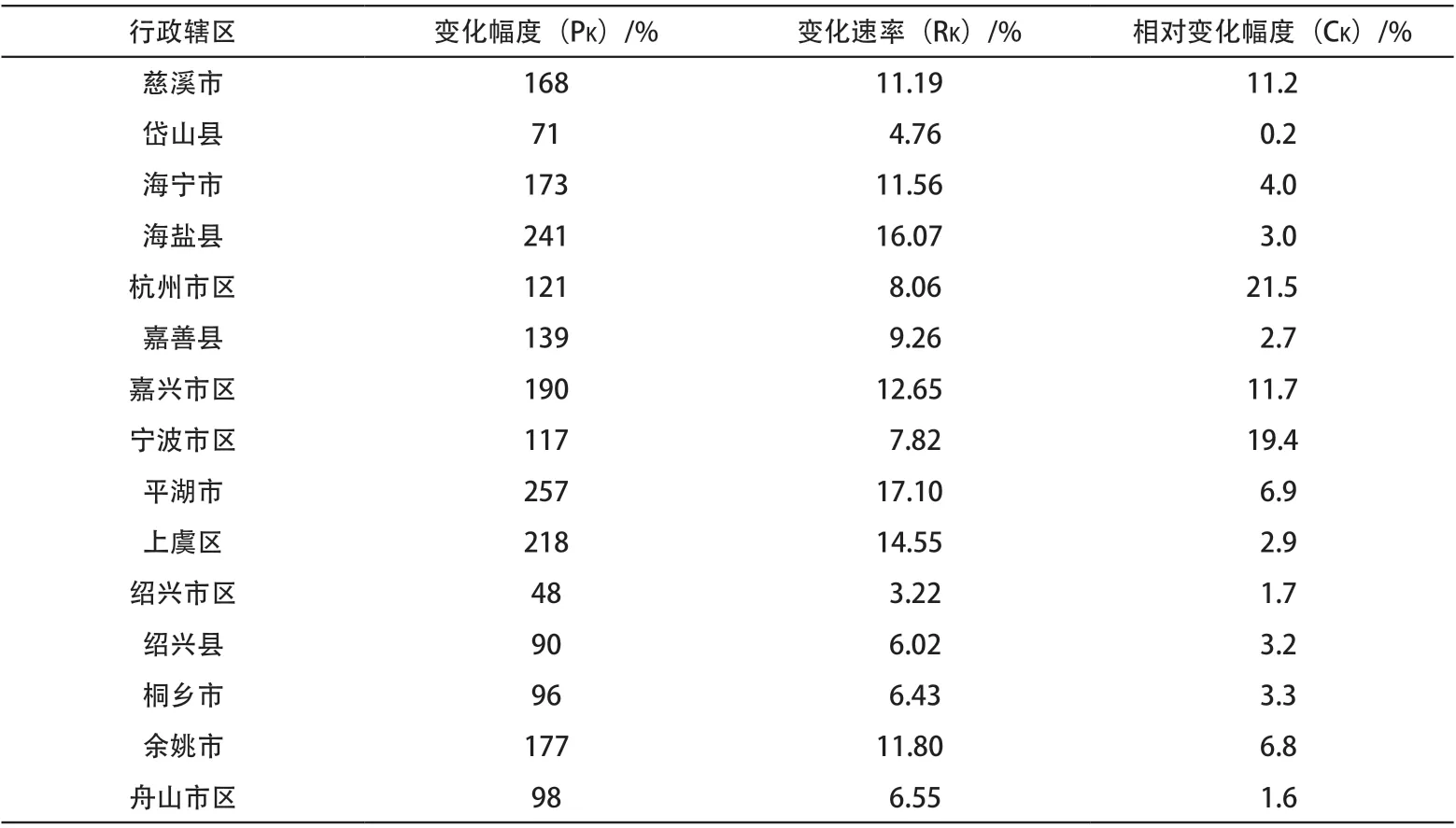

萧山市根据现有杭州的总体规划(2005—2020年),至2020年,环杭州湾产业带建设用地面积约28.5万 hm2,15年期间新增建设用地16.5万 hm2,平均每年增长约1万hm2,扩展速度较快[14]。南沙围垦新增面积自1949—2000年年均仅够上述6%的面积,即杭州一年扩张建设用地面积达到了15年围垦土地面积,新中国成立后萧山的围垦面积仅够3年的量,而自400年开始滩涂围垦土地712.5 km2也仅够7~8年,因此,萧山到2020年,近1/2的土地面积将作为杭州东扩的储备建设用地。从表1可以看出,各区域的建设用地以平均年增长率为10%的速度快速增长。

表1 2005—2020年研究区域规划建设用地増长Tab. 1 Expansion of construction land of the study area (2005—2020)

1996年,萧山改县为市并成为“中等城市”,成为它发展的转机,同时行政区划调整,杭州西湖区囊括了西兴及长河和浦沿三镇,这成为杭州跨江东扩计划的重要一步。

1998年,政府出台城镇体系规划,指出萧山市域行政面积为1 420.22 km2以及“一心三副、四级四群、十一重镇”的发展目标。

4.3 第三阶段:萧山的分解

2009年,杭州新“轴线”改为钱塘江,政府同时颁布“21个新城,100个城市综合区”发展目标,彼时的萧山的多个镇域均被划归杭州的储备用地,其中不乏海涂地区。

在2003年8月,政府提出了义蓬组团和瓜沥组团的具体分区规划,从“新城”分布中可知,杭州轴线转移到了钱塘江,空港新城、江东新城和下沙新城、临江新城共同划为杭州发展的重点地区,南沙地区的农村景观也面临新的重写,这些海涂资源成为杭州切实的土地资源,但是其上的聚落将很快不复存在。以新街镇举例,2003年出台的《杭州市萧山区城区分区规划》指出,位于钱塘江南岸的杭州绕城公路外部划出萧山区行政区域范围,因此新街镇便被分为了东西两区。

萧山从县城到城市到大都市副城区,获得了快速的发展,产生了极大的效益。而杭州也因此得到大量储备用地[15],然而,萧山农村地带在此期间只是作为了“储备用地”,杭州“保老城,建新城”的指导中,萧山的城郊农村地区的土地经过重新整理,或划入“市区”“新城”或被“剩下”。该阶段的土地利用从传统的第一产业,转向“高附加值的利用”方式,南沙逐渐从农村转变为“新城”。

5 海涂的遗产:从抵抗到利用

南沙的河海冲积平原历经了自然淤积、海塘建设、圩垸垦殖、围垦扩张、聚落自发建造、新城规划占据等阶段,而相应的人地关系则历经了救治、抵抗、利用、扩张、占据直至高附加值利用等阶段,萧山南沙在上述国土景观的形成过程中产生了阡陌纵横的平原聚落结构,给巨量的自发性建造提供了条件(图11)。如果用一句话概括南沙的国土景观演变过程,即南沙的形成及演变是以乡民苦耕为基础,以围垦等水利建设措施为手段,伴随土地价值的不断攀升,自下而上地自发性建造与自上而下地规划博弈后形成的关于土地利用方式的不断平衡。

11 萧山南沙土地利用方式的不断演变过程The evolution process of land use patterns in Nansha, Xiaoshan

南沙的底色是苦耕、是耐劳、是与自然较量后流露出的韧性。历经千年的涨淤,南沙从钱塘江的水道演变为垦殖的良田,今天,作为自然的馈赠成为杭州东扩发展的中心。南沙是一个移民地区,苦耕是所有留下来的乡民的共同价值观,而这种价值取向在乡土社会中并不陌生。向海要地,向山要地,从云南的哈尼梯田到南沙的圩垸垦殖农场,乡民们在与自然的较量中,留下了第二自然的遗产,遗产既是以景观形式存在,也以景观所反映的价值观和营建智慧存在。

注释(Notes):

① “南沙”与钱塘江北侧的“下沙”相互对应,萧山当地人把北称为下,南称为上。

② 1949年5月5日萧山县得到解放,见参考文献[3]。

③ “涂”,全称“海涂”,淤泥质的海岸潮间形成的浅滩。平均大潮高潮位至平均大潮低潮位之间的泥滩。海涂地段的海水活动频繁,由于河流挟带泥沙入海,每年海涂都有自然增长。在江浙一带,这些淤泥质的浅滩被称为“涂”。④ 读men,指代山峡中两岸相对如门之处,古语。

⑤ 耕地的一种,适宜耕种,在中国,耕地包括熟地、当年新开荒地、连续撂荒未满3年的土地和休闲地等。

⑥ 在土改前,土地占有的方式有4种:自耕清业,占有田底和田面者;出租清业;出租大田,出租者只有田底权,无田面权;出租小田,出租者只有田面权而无田底权。田底权比较类似集体用地产权,属于国家,而田面权由承包地的农户所有。

⑦ 这种人为规划的权利属于乡政府。农村土地所有制的“三级”(三级即生产队、生产大队、人民公社,分别对应着组、村、乡)结构的法律界限是模糊的。法律规定的农民集体所有,物权的解释事实上并不清晰。乡政府作为一级国家行政机关,不能作为集体土地的所有者。但由于事实上的所有权属的缺失,乡政府对土地的管理职能与所有权统一了,集体土地事实上成为国有土地。

⑧ 具体政策梳理请参见段威的博士论文,参考文献[15]。

⑨ 高附加值(value added)是附加价值的简称,是在产品的原有价值的基础上,通过生产过程中的有效劳动新创造的价值,即附加在产品原有价值上的新价值。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1、9、11由段威绘制;图2~4由段威根据《萧山县志》改绘;图5由段威根据《萧山围垦志》相关信息改绘;图6由梁彤绘制;图7引自《萧山围垦志》;图8由段威根据杭州市规划局萧山分局城镇建设科授权提供底图绘制;图10来源于参考文献[2];表1引自参考文献[13]。