基于文献计量方法分析保护地生态系统管理研究进展

2020-02-25彭婉婷王鑫吴承照

彭婉婷 王鑫 吴承照

20世纪下半叶以来,生态系统管理(ecosystem management)思想引领着世界自然保护领域的前沿发展[1]29。自1988年生态系统管理学诞生,中国学者从概念要素、科学问题、发展方向等方面介绍了生态系统管理的理论体系[2-4],并在自然保护地开展了一些实践[5-6]。然而,中国对此领域的研究多集中发生在20世纪初期,近期研究进展的报道较少,且缺乏对国际生态系统管理进展的总结性文章。笔者采用文献计量学方法,系统分析了1988—2018年保护地生态系统管理研究的演化轨迹,通过对研究前沿和热点的追踪,揭示了国际保护地生态系统管理研究热点的动态变化和发展趋势,以期为全面建设中国特色自然保护地体系、开展生态系统管理提供参考。

1 研究方法

以Web of Science(WOS)核心合集数据库为数据源,将检索范围限制在保护地的生态系统管理文献,将检索词设置为“主题=生态系统管理(ecosystem management)AND主题=保护地(protected area)AND文献类型=论文(article)”,剔除与研究主题不相关文献,最终获得4 468篇保护地生态系统管理的文献样本。

运用CiteSpace科学知识图谱分析该领域的研究前沿演进[7]。采用文献共被引网络的施引文献关键词提取,按照Log-likelihood ratio(LLR)对施引文献进行网络聚类,选择提取主题识别相应时间段研究前沿[8]。并按照“自然断裂点”分级法,将1998—2018年保护地生态系统管理的研究文献分成1988—2007年、2008—2013年、2014—2018年3个时间段作为划分时区,将时间分割(time slicing)定位为1年,设定每个时间分割中频次最高的被引文献数量为50篇,进一步分析每个阶段基础知识和研究前沿。采用CiteSpace研究期刊、学科和机构共线分析功能,分析主要研究机构和合作网络[9],并运用VOSviewer探索研究机构协作网络关系,以分析该领域主要研究机构的合作能力。

2 结果

2.1 研究数量变化和主要期刊

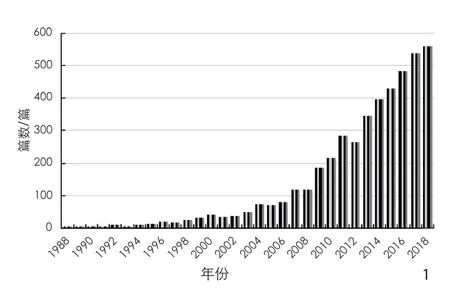

在文献数量年度分布上,从1988—2018年国际保护地生态系统管理研究呈不断增长的趋势(图1)。前10年研究增长相对缓慢,自2000年后相关文献陆续增长,在2008年文献发表数量达到了118篇。2014年世界自然保护联盟(International Union for Conservation Nature,简称IUCN)召开世界公园大会(World Parks Congress,简称WPC)后,研究进入快速增长阶段[10]。总体来看,国际保护地生态系统管理的研究分为缓慢增长阶段(1988—2007年)、波动增长阶段(2008—2013年)和快速增长阶段(2014—2018年),“自然断裂点”划分结果与国际自然保护重大会议和议程具有较高重叠性。

1 1988—2018年保护地生态系统管理研究发文数量Numbers of published papers on ecosystem management of PAs (1988—2018)

从学科角度分析,保护地生态系统管理研究涉及103个相关学科,主要集中在环境科学、生物保护学、风景园林学、管理学、海洋和渔业科学等。从该领域发表文献的影响力看,Nature是该领域影响力最大的期刊,中介中心性最大,为0.11,引用量为1 875次。从载文量分析,发文量在25篇以上的期刊共34种,构成该领域核心期刊群,Landscape and Urban Planning也是其中之一。风景园林学科对推动该领域发展起着重要作用。

2.2 研究国家和主要研究机构分析

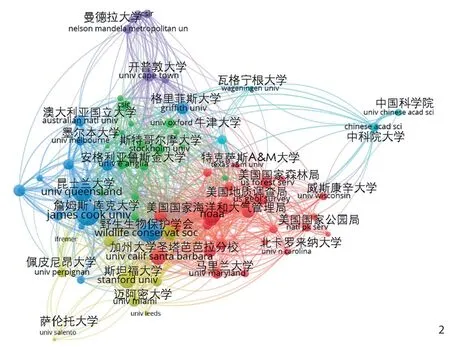

从全球主要研究国家分析,共有92个国家和地区对保护地生态系统管理开展了研究。以美国、澳大利亚、加拿大和欧洲国家为代表的发达国家研究较多,而发展中国家相对较少。从发表论文数量看,美国是该领域发文数量最多的国家,共1 486篇,大于排名第2的澳大利亚、第3的英国和第4的加拿大的发文数量之和,在该研究领域处于主导地位。中国发文量排名位于发展中国家第1,世界第9,但发文影响力仍较低,中介中心性为0.01,列全球第16。从全球生态系统管理研究机构网络协作分析(图2),以美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, 简称NOAA)、美国国家公园局(National Park Service,简称NPS)和斯坦福大学等美国国家机构和高校为代表的聚类组织众多,合作网络复杂;其次是澳大利亚高校组织;以中国科学院为代表的聚类,在国际协作网络中有举足轻重的作用,发文量较大。但相对于其他聚类,此聚类的国际协作网络相对简单,合作机构多为国际高校,和国内高校及国际机构合作相对较少。

2 1988—2018年保护地生态系统管理研究机构网络协作图谱Research cooperation network on ecosystem management of PAs (1988—2018)

2.3 研究热点的演化

2.3.1 缓慢增长阶段(1988—2007年)

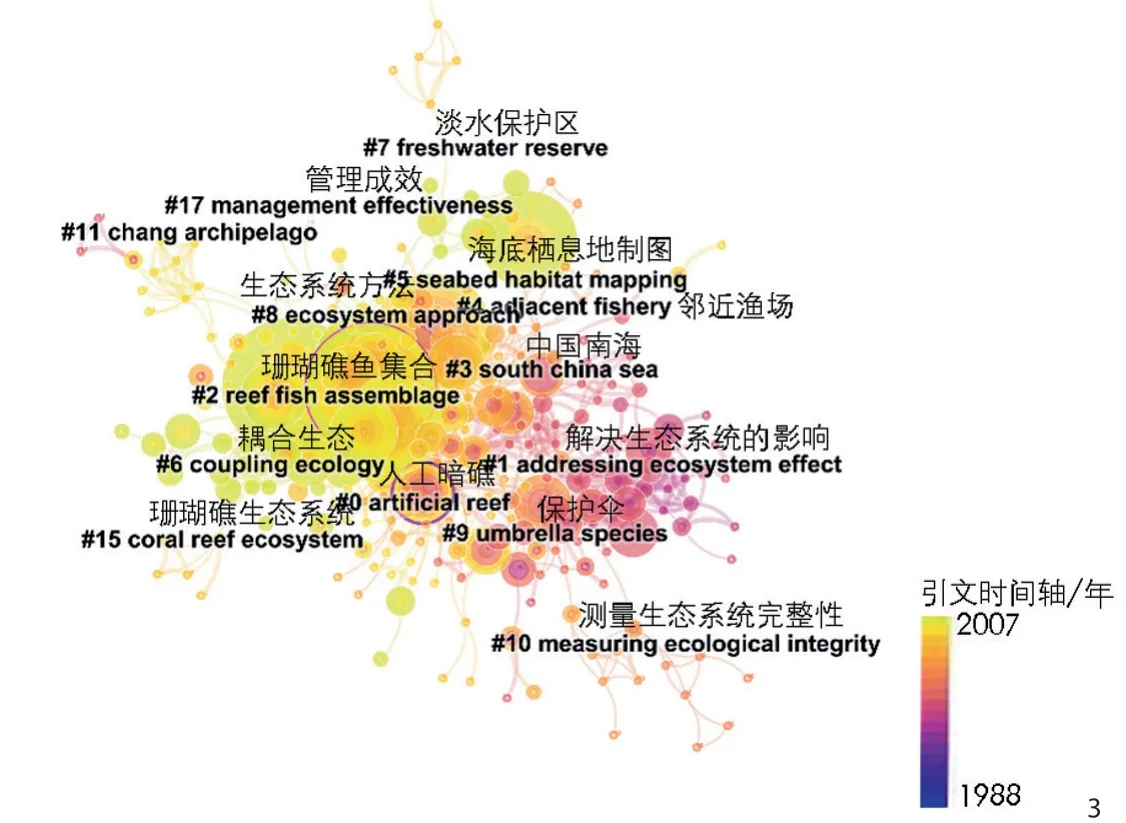

从前沿知识图谱分析,该阶段研究围绕解决生态系统影响和完整性评价、珊瑚礁生态系统管理,逐步向生态系统方法和成效评估等17个聚类主题发展(图3)。1988年,Agee和Johnson的著作《公园和荒野地的生态系统管理》的发表标志着生态系统管理学诞生[1]28,关于生态系统管理的论文陆续发表,对于解决生态系统影响、维持生态系统长期的完整性进行了广泛的讨论。Grumbine提出生态系统管理的十大议题,维持生态系统的完整性是生态系统管理的总目标[1]29-31。1996年,美国生态学会发表了《生态系统管理科学基础的报告》,提出了生态系统管理内容、科学概念和步骤,明确了生态系统的功能取决于它的结构、多样性和完整性[11-12]。该文的中介中心性达0.10,具有广泛的影响。

3 1988—2007年保护地生态系统管理研究前沿知识图谱Hot topic knowledge map of ecosystem management research of PAs (1988—2007)

1994年,在巴哈马举行的《生物多样性公约》缔约国第一次会议上发起建立国家珊瑚礁学会(ICRI)的提议,以应对由于人为干扰导致的热带和亚热带区域的珊瑚礁和其生态系统严重退化,并于1995年制定了《国际珊瑚礁倡议行动框架》,成为可持续珊瑚礁及海洋生态系统管理的基础。自此大量文献对珊瑚礁和海洋保护地生态系统管理进行了探讨,该主题研究在本阶段占据较大比重。Dayton等[13]综述了海洋渔业对有关生物系统的影响,建议建立海洋保护区进行生态系统管理,减少生态风险。

1995年11月在雅加达举行的《生物多样性公约》(以下简称《公约》)缔约国会议提出将生态系统方法作为《公约》所规定的主要行动框架。次年,IUCN生态系统管理委员会(Commission on Ecosystem Management,简称CEM)正式成立,出版了大量生态系统方法的指导方针和出版物[14],例如,该领域影响力较大的Gill Shepherd提出的“生态系统方法的5个步骤”[15]。2004年在马来西亚召开的《生物多样性公约》第7次缔约方会议上,《生态系统方法》文件正式发布,自此生态系统方法的12项原则及其基本原理,成为推进全世界生物多样性保护与生态系统管理的指导原则。综上可见,此阶段研究受重大国际会议和相关保护组织成立影响较大,由专家学者和各保护组织共同推动生态系统管理理论体系的建立,并逐步由理论走向实践。

2.3.2 波动增长阶段(2008—2013年)

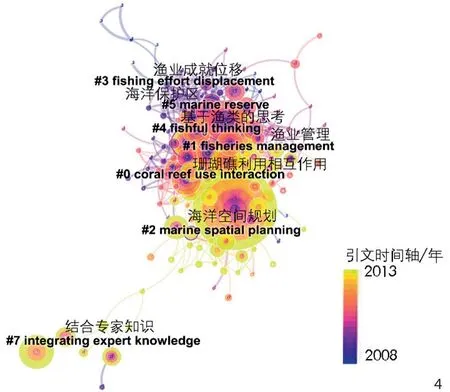

在这个阶段,生态系统管理的研究集中在2个领域(图4)。一方面,生态系统管理在海洋保护地取得了显著进展。2010年10月,CEM渔业专家组在名古屋组织国际研讨会,会上渔业专家组就平衡捕捞能更有效减轻渔业对生态的不利影响达成了新的认识[16]。该报告在Science的政策论坛部分发表,其引用率达到333次,在该领域产生了较大的影响力。同期,对海洋生态系统的管理和规划的认识也不断加深。Gaines等[17]指出通过设计海洋保护地(Marine Protected Areas,简称MPA)网络体系,合理配置MPA大小、间距、位置,能够实现生物保护和渔业成本减少的双重目标。另一方面,在这个阶段,围绕结合专家知识开展了一系列生态系统管理新的提议和研究项目,涉及的研究热点有生态系统红色名录(red list of ecosystems,简称RLE)、基于生态系统的适应性(ecosystem based adaptation,简称EBA)和降低灾难风险(disaster risk reduction,简称DRR)。EBA利用生物多样性和生态系统服务作为整体适应战略的一部分,帮助人们适应气候变化的不利影响,DRR更强调通过对生态系统进行可持续管理、保护和恢复,以减轻灾害和提高生计恢复能力[18],[19]4-9,生态系统管理逐渐成为应对气候变暖、生态退化和灾害等全球环境问题的重要工具。

4 2008—2013年保护地生态系统管理研究前沿知识图谱图Hot topic knowledge map of ecosystem management research of PAs (2008—2013)

2.3.3 快速增长阶段 (2014—2018年)

2014—2018年,保护地生态系统管理研究进入到一个快速增长的阶段(图5)。通过进一步分析高被引论文和研究热点知识图谱,可将本阶段研究前沿分为以下5个主题。1)多学科融合的方法。地理信息技术、计算机技术、大数据等信息化手段以及现代监测技术的运用和多学科合作是保护地生态系统管理在该阶段的特点。例如,Perkl[20]运用Geodesign将GIS与野生动物走廊设计相结合,开发自动设计模型(Automated Design Model,简称ADM)用于野生动物廊道的设计,增加了物种迁移和廊道的连通性。2)共同管理。共同管理也是该阶段的一大研究热点,其对应主题包括多方参与管理、社区参与、社会经济系统。共同管理将基于科学(scientific-based)和基于价值(value-based)的保护地规划相融合,实现保护与居民的协调发展,保护与利用的平衡。Oldekop等[21]研究表明,参与共同管理的保护地社区的保护成效和居民福祉都比未参与社区更佳。3)户外游憩。这个阶段诸多学者和保护地管理者认识到游憩与生态旅游是全球保护地持续发展战略的重要组成部分,对保护地环境、社会、经济可持续性和当地社区具有重要意义。Su等[22]以一个农业遗产地为例,检查了遗产保护对社区可持续性生计系统的影响,发现旅游作为替代生计对居民的经济产生了积极影响。4)生态系统服务。很多研究表明把生态系统服务纳入保护地生态管理是实现生物多样性有效保护的重要途径[23]。生态补偿(payments for ecosystem services)逐渐被认为是全球解决保护地保护与人类需求冲突的有效解决方案之一[24]。5)海洋保护地应对气候变化的挑战。构建海洋保护地网络,优化海洋生态系统保护区网络设计成了该阶段海洋保护地的研究热点。

5 2014—2018年保护地生态系统管理研究前沿知识图谱图Hot topic knowledge map of ecosystem management research of PAs (2014—2018)

3 案例分析

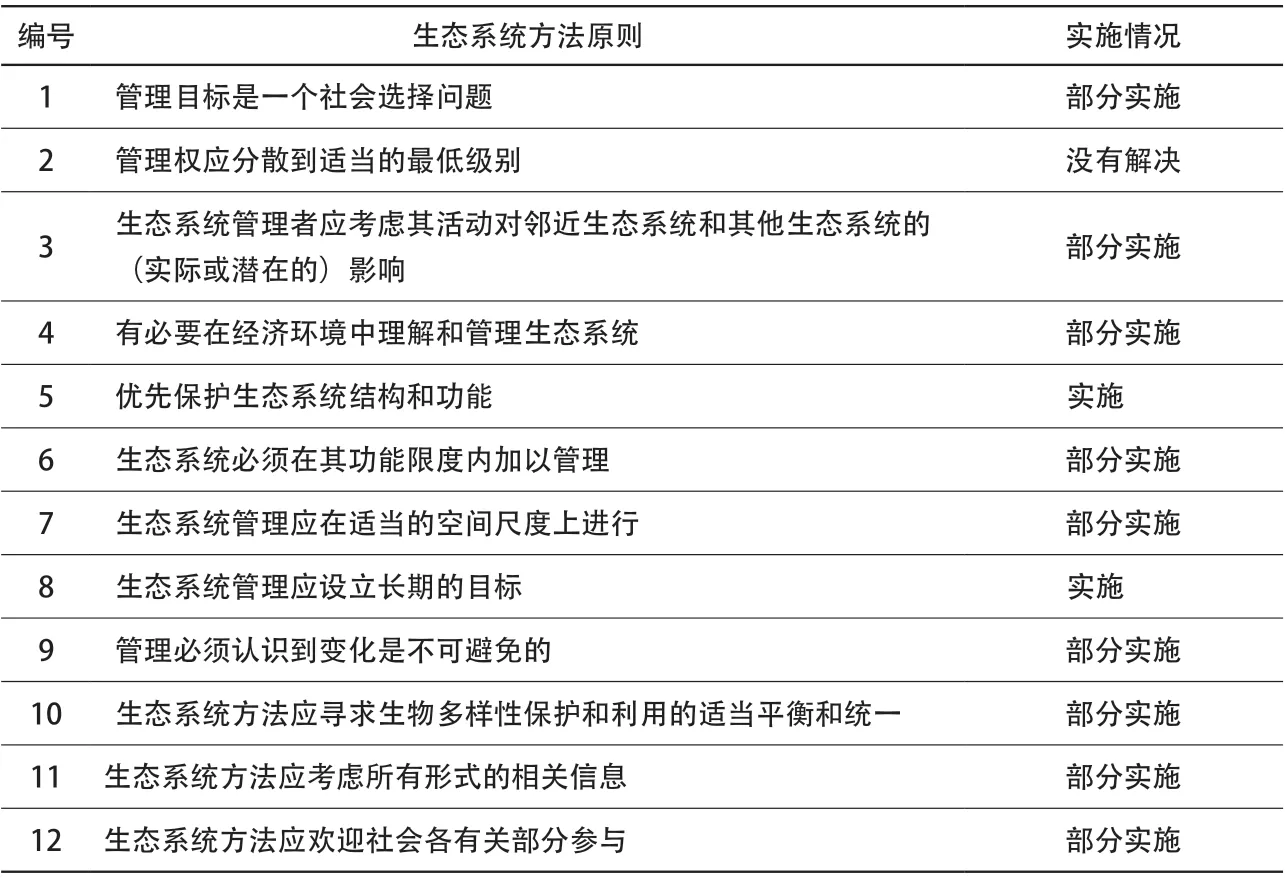

以越南赤颈鹤国家公园的生态系统方法为案例,进一步阐述基于生态系统管理的方法和国际实践。该案例被CEM列为全球生态系统方法实践最佳案例之一,体现了生态系统方法的12原则中诸多原则(表1)[25]。

表1 《生物多样性公约》提出的生态系统方法原则[25]80-87Tab. 1 The principles of ecosystem approach from Convention on Biological Diversity[25]80-87

赤颈鹤国家公园(Tram Chim National Park,简称TCNP)位于越南同塔省湄公河三角洲上游。为了保护濒危物种的东方赤颈鹤(Grus antigone sharpie)和独特的湿地生态系统,以及东方赤颈鹤赖以生存的草原景观,于1994年建立国家公园。由于历史原因,园内保留有大量水渠和堤坝用于调节水位,且公园周边居住着5个村庄和1个区镇的4.2万多居民。2002年,管理者为了防止易燃草地火灾,提高了整体水位,造成部分草地淹没,栖息地质量下降,赤颈鹤食源减少,赤颈鹤在内的大量本土物种种群数量下降。同时,国家公园设立没有考虑周边社区的利益,严格禁止周边居民进入,很多居民非法进入公园捕鱼作为家庭食源,居民和保护区矛盾激烈。2004—2007年,在湄公河和湿地生物多样性项目和国际环境基金资助下,越南国家发展部联合IUCN、湄公河管理委员会制定了TCNP生态系统方法[25]59-78。按照生态系统方法实施的5个步骤如下。

1)界定生态系统区域,确定主要利益相关方。首先界定项目区域为TCNP湿地及草地生态系统。分析了不同层级的相关利益者,确定主要利益相关者为国家公园的管理部门,越南农业与农村发展部门的特殊使用森林系统下的国家公园管理局和周边当地居民。

2)描述生态系统的结构和功能。分析了园内水对于生物多样性和湿地功能的作用,以及高水位对生态系统的负面影响。认识到以往把预防火灾作为公园主要管理目标,而忽视整个生态系统质量带来的威胁。

3)确定影响生态系统及其居民的重要经济问题。分析TCNP严格保护机制发现,禁止周边居民入内直接对周边贫困居民的生计产生负面影响,并造成了非法捕捞增加和人为纵火案上升的后果。由于居民进入被视为非法行为,当地很多居民为了防止被公园管理人员发现,甚至用电击等最快且最大化的非法捕捞方式进行捕捞。同时,为了分散警力,非法捕捞者希望发生火灾,也是园内纵火案增加的原因之一。

4)确定公园对邻近生态系统的可能影响。TCNP水渠和堤坝的建立提高了整体水位,引起水文循环和湿地生态系统改变,对公园内外环境都产生了巨大影响,园外水位下降、鱼类较少,以种植和捕鱼为生的居民生计受到威胁。并且,由于周边社区均为私有土地,且没有公园和居民的合作和协调机制,造成无法设立缓冲带,紧邻公园周边耕地使用的大量杀虫剂直接影响公园生态系统。

5)制定目标和监测体系,并采用适应性策略实现目标。TCNP确定了保护珍贵物种,维持湿地和草地生态系统功能和结构,寻求生物多样性保护区与可持续利用平衡的目标。

原有单一的火灾监测,不能定量化核算湿地生态系统价值。TCNP制定了一套国家公园内外的日常监测体系,监测项目包括水文、生物多样性(浮游生物、植物、鱼类和鸟类)和土壤/水,评估湿地和草地生态系统功能和结构,并且把周边居民的生计和生活水平纳入监测体系。

通过人工割草和有计划火烧等适应性管理措施减少火灾危险。 制定消防及水务管理策略相融合的管理措施(fire and water management strategy,简称FWMS)。科学家和规划者分析了生态系统组成部分和关系,确定概念模型,设计不同场景及可能的未来结果和相应的水灾和水资源管理制度。科学家不是选择最佳保护目标,而是提出供居民、管理者等利益相关方选择的可行方案。最终选择通过对每个分区不同时间段水位的精准控制,降低水位,意图恢复自然水文周期,促进重要栖息地、淹没草地和湿地生态系统的恢复,以及保护物种东方赤颈鹤数量的增加。构建社区共管、利益共享机制,制定可持续资源利用计划(sustainable resource use plans,简称SRPUs)。公园同居民签订合同,允许周边居民进入TCNP,并在管理者监督下按照可持续利用方案进行合理利用,在细化分区中确定居民可合理利用资源分区和方式,进行精准利用和调控。

通过这一系列基于生态系统方法的适应性管理措施,非法捕猎者数量大量减少,火灾频率锐减,在实施后第2年的评估中,赤颈鹤草原栖息地改善,种群数量增加,保护效果得到了显著提升。

4 展望

生态系统管理是以长期保护自然生态系统的整体性为目标,将复杂的社会、政治以及价值观念与生态科学相融合的一种生态管理方式[1]35。纵览保护地生态系统管理从诞生至今的30年间的国际研究文献,发现如下特点:1) 研究由理论概念讨论向以生态系统方法和基于生态系统管理的实践和应用发展,生态系统管理逐渐成为应对气候变暖、生态退化和灾害等全球环境问题的重要工具;2) 管理目标逐渐向自然—人类—社会复合系统中的各个层次的多个目标转换,以实现生态系统长期的完整性、社区居民生计可持续和满足公众游憩需求的复合目标;3) 多方参与、共同治理,重视保护地及当地社区的价值,将基于科学和价值的生态系统管理理念融入保护地管理规划是一大重要趋势;4) 多学科融合发展,地理信息技术、计算机技术、大数据以及现代监测技术的运用成为生态系统管理研究的新特征。

生态系统管理理念在中国保护地领域逐步形成共识,但如何在新一轮保护地体制改革中深入落实,需要更多的研究和推进。1)进一步转变观念,把人类活动作为生态系统组成部分,以系统全局的观点管理国家公园内的自然—人类—社会复合生态系统[26]。管理以目标为导向,而非问题为导向,以实现生态系统的长期完整性为导向,而不是短期消灭环境和生态问题。采用生态系统管理理论,加强生态系统方法,以及EBA和DRR的应用,将气候变暖、生态退化和灾害风险管理从应对转向预防,维持生态系统结构和功能的完整性和弹性,保持复合生态系统在突发事件面前的弹性和恢复力[19]4-9。2)从承载力评价制度走向承载力管理机制的建立,准确把握保护和利用的平衡点,实现精细化的分区和保护[27-28],自上而下的顶层设计同自下而上的社区共管机制相结合,经济激励、社会需求、价值共识同生态约束相结合,构建社区协调发展制度[29]。加强多方参与,共同推进和形成持久的国家公园规划和管理共识。同时,坚持全民共享性,为公众提供能够亲近自然,感受自然,参与多种形式游憩和自然教育的机会、促进全民环保意识和民族自豪感提升。3)加强系统的科学监测,推进国家公园管理科学化。充分发挥现代信息技术在保护地的应用作用,建立多层级、多维度的保护地生态系统监测体系,逐步构建中国国家公园及自然保护地监测网络和大数据共享平台,为承载力管理机制的建立奠定科学基础,推动中国成为全球生物多样性保护地的贡献者和引领者[30]。4)建立基于生态系统管理的国家公园规划理论和方法,为国家公园生态系统管理奠定科学规划基础。建立国土空间的生态系统观,把海洋保护地、湖泊保护地、河流保护地、湿地保护地和陆地保护地作为一个整体,共同支撑以国家公园为主体的自然保护地体系。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1~5由作者绘制;表1根据参考文献[25]绘制。