汉代严佛调和明代徐光启的翻译比较研究

2020-02-23薛欣欣

⊙ 薛欣欣

(上海交通大学人文学院,上海 200240)

引言

中国的翻译活动起源甚早,远在先秦时期,各部族之间风俗各异,语言有别,因为交往的需要,翻译也便应运而生。季羡林先生曾形象地指出翻译在文化交流的过程中扮演着重要作用:“倘若拿河流来作比,中华文化这一条长河,有水满的时候,也有水少的时候,但却从未枯竭。原因就是有新水注入。……中华文化之所以能长葆青春,万应灵药就是翻译。翻译之为用大矣哉!”[1]时至今日回望整个翻译史,其间对中国文化的更新大有裨益者约有四次:从东汉末年至北宋初期的佛经翻译、明末清初的西学翻译、鸦片战争到“五四”运动时期的西学翻译以及改革开放以来的翻译。[2]四次翻译热潮的重心虽异,然而却各有优长,其中前两次翻译高潮的产生分别与佛教、天主教的传入有着密切关联,宗教传播在其中扮演了催化剂的重要角色,可以说是中国翻译史上独具特色的翻译时期。

丝绸之路作为沟通东西方交流的通道,对促成前两次翻译高潮起到了不可忽视的作用。自西汉张骞通西域始有丝绸之路,这条繁忙的陆路通道便成为沟通中西交流的重要纽带,它不仅承载了来自异域的珍宝货物,同时也传播着文化与艺术。也正是经由这条道路,两汉之际佛教传入中土。随着海上丝绸之路的进一步开辟,中国与世界的联系变得更加密切。1000多年后西方传教士从我国东南沿海登陆,正式将天主教引进中国。由是言之,丝绸之路作为交通要道,与两次异域宗教的传入皆有密切关系。正是有赖于丝绸之路所带来的文化交汇大潮,我国的翻译事业才得以经历了从最初觉醒到萌芽,再到成熟的嬗变过程。本文选取汉代的严佛调和明朝的徐光启作为这前两次翻译高潮中的代表性人物,期望通过对两人的译事活动进行分析,来还原当时的译界生态,揭示外来宗教文化冲击下中国翻译界的成长历程。

一、严佛调的佛经翻译

从东汉到北宋,大量佛教典籍通过丝绸之路被引进中原地区。佛教经典的汇聚不仅构建了宗教史料的宝库,而且为中国思想界带来了丰富的精神给养。翻译人员的数量从屈指可数到名家辈出,翻译水平也在实践中不断得到提升。虽然“佞佛”“排佛”等事件的发生对佛经翻译产生了不同程度的不利影响,但佛教最终还是完成了其中国化的蜕变,顺利与我国的传统文化实现了融合。

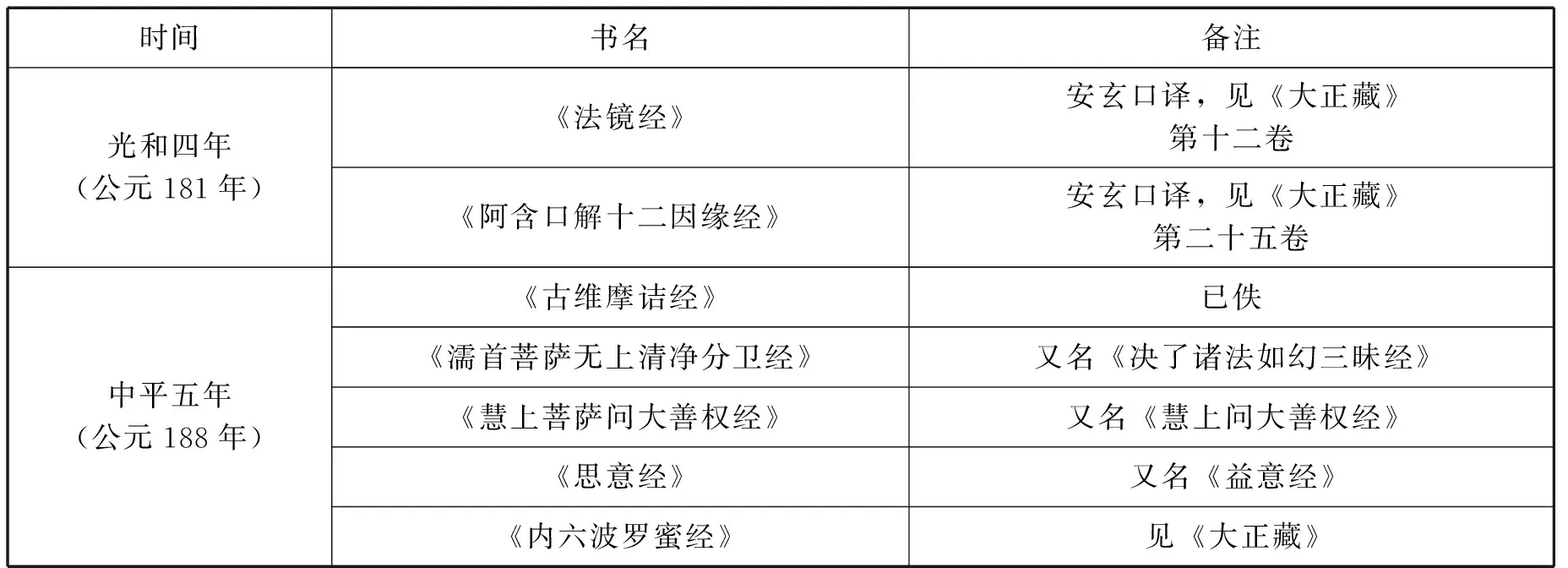

严佛调,亦作严浮调,对于他的生平史料记载不多,我们仅能推知他生活在东汉末年,祖籍临淮。严佛调后在洛阳出家,是史籍见载的从事佛经翻译的第一位汉地僧人,慧皎在《高僧传》中称赞他“绮年颖悟,敏而好学”。[3]324严佛调作为早期佛经翻译的直接参与者,最突出的贡献在于辅佐西域僧人安玄译出了《法镜经》:“玄与沙门严佛调共出《法镜经》,玄口译梵文,佛调笔受,理得音正,尽经微旨,郢匠之美,见述后代。”[3]324安玄乃安息国人,在长期游历中土的过程中逐渐习得了汉语。胡语和华言是他们共同使用的工作语言。故而严佛调在从事佛经翻译时,依据的应是安玄从梵文翻译而来的胡语或汉语,而非原始的梵文佛经。正如汤用彤先生的分析:“然古时译经仅由口授,译人类用胡言,笔受者译为汉言,笔之于纸。故笔受者须通胡语。浮调,时人称为善译,则或擅长胡语,巧于传译,而为中华译经助手之最早者。”[4]54此外,严佛调还翻译了《古维摩诘经》《六波罗蜜经》等多部佛教经典(见表1),在当时的翻译界享有极高声誉。安世高曾称赞他的翻译“省而不烦,全本巧妙”。[3]324即便与西域高僧作比,严佛调也是毫不逊色:“世称安侯、都尉、佛调三人传译,号为难继。”[3]324

表1 严佛调代表性翻译著作一览

从其所译佛经的主要内容来看,严佛调并未显示出特定的佛学偏好,也不存在对大小乘经典的门户之见:“严佛调是中国佛教里面最早宣传大乘经典与思想的先驱,他的《慧上菩萨问大善权经》《菩萨内六波罗蜜经》《濡首菩萨无上清净分卫经》《思意经》等都是大乘般若系的经典;他还是译出大乘经典《维摩诘经》的先驱,在他之后,该经才由竺法护与鸠摩罗什等人进行再译,并推广开来;同时他还是小乘经典的译者之一,经他手上译出的《阿含经》《十二因缘经》等,都是佛教最基础的知识。”[5]据此不难推测,在口传笔受的互动模式下,紧随西域僧人的节奏和步伐,追求翻译的全面和真实,乃是严佛调从事佛经翻译的基本原则。

严佛调除了翻译佛教经典,自己还撰有著作。慧皎称“调又撰《十慧》,亦传于世。”[3]324严佛调在书中阐释自己对于佛教的理解,并谦虚地认为自己学未精专,此书仅供入门启迪之用:“调以不敏,得充贤次,学未浃闻,行未中四,夙罹凶咎,遘和上忧。长无过庭善诱之教,悲穷自潜,无所系心。于是发愤忘食,因闲历思,遂作《十慧章句》。不敢自专,事喻众经,上以达道德,下以慰己志。创奥博尚之贤,不足留意。未升堂室者,可以启蒙焉。”[6]369汤用彤先生认为这部《沙弥十慧章句》乃是“中国(佛教)撰述之最早者”[4]45,并给予了严佛调高度评价:“夫调能译,且以佛理著书,又为发心出家之最早者,则严氏者,真中国佛教徒之第一人矣。”[4]46在佛经翻译初期,严佛调一方面进行着佛教经典的译介工作,一方面将自己的宗教体悟记录下来,可以说是“述”“作”兼有且并行不悖。他的这一思路也为后世众多佛经翻译者所继承,形成了我国佛经翻译的独特样貌。

二、徐光启的科技翻译

学界一般认为天主教耶稣会在我国的活动始于16世纪中叶圣方济各·沙勿略之东来,止于清代康熙晚年的禁教令。天主教士来华之后积极地学习汉语,融入当地社会,为天主教在中国的进一步传播做出了极大努力,天主教典籍翻译也同样取得了丰硕成果:“明末清初来华的耶稣会士,知名的总计在70名以上,一般都有著、译,共成书300余种,其中关于宗教的书籍约有一百六七十种。”[2]157虽然与第一次佛经翻译时期相比,这一时期的宗教典籍翻译已不再是译界的唯一选择,但依然占总量的半壁江山,另外一半则是历来为人所称道的科技翻译。陈福康将这一时期的翻译情况与佛经翻译进行过比较:“这次翻译高潮无论从延续时间、译者队伍与译著数量上来说,都远不能与前一次佛经翻译相比。……不过,在这持续一二百年的翻译高潮中,除了翻译了一些宗教著作外,还翻译了一些虽然仍与宗教相联系,但却有独立学术价值的哲学、伦理类著作,特别是翻译了一些天文、数学、机械等自然科学类著作。与前一次译书高潮相比,这是其重要特色。”[7]中国的翻译事业发展至此,正悄然孕育着一场新变。

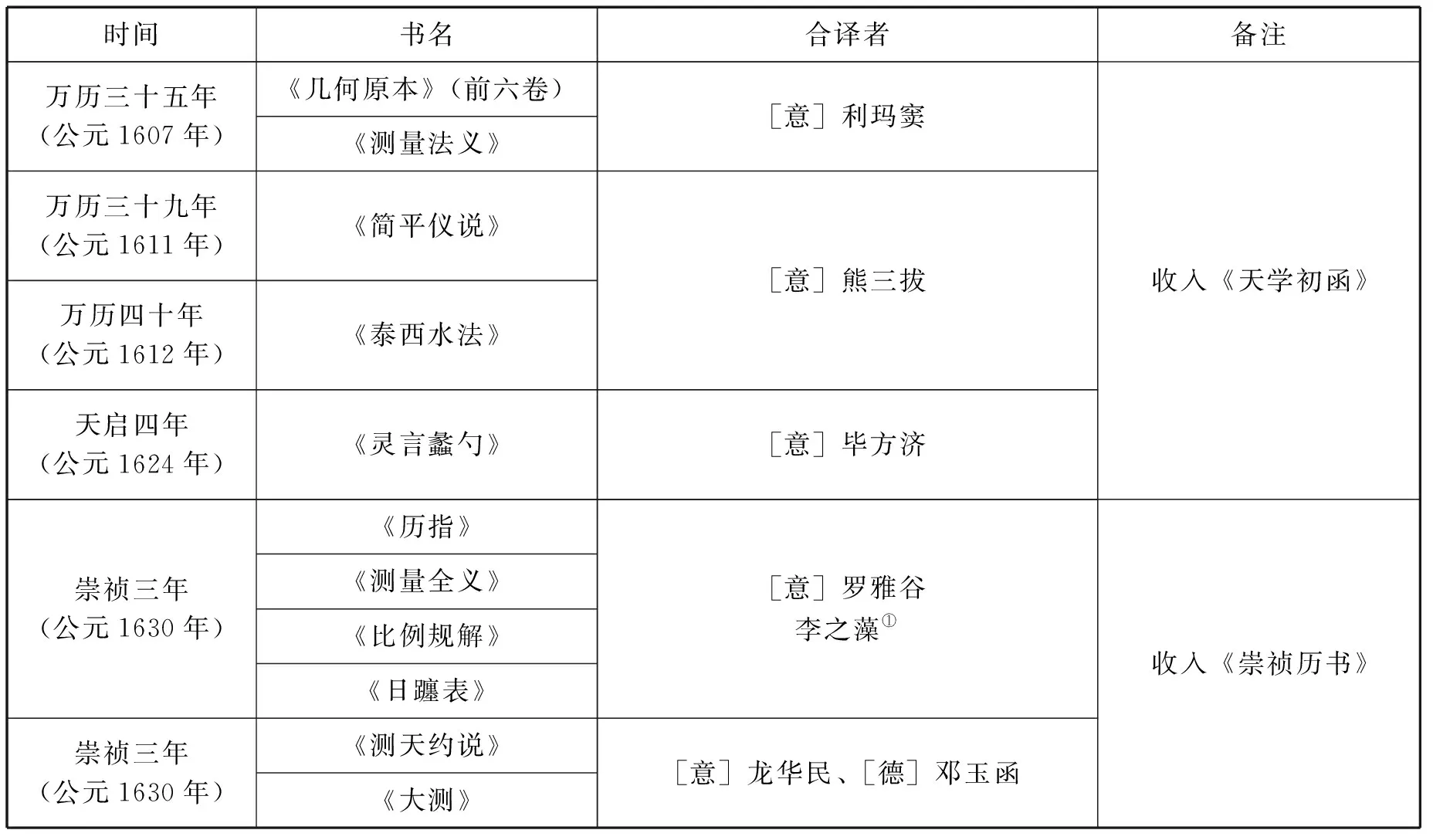

徐光启作为明末西学东渐思潮的亲历者,他的翻译活动可谓与天主教密不可分。从万历二十三年(1595年)于韶州初识天主教士,到8年后(万历三十一年,即1603年)正式受洗成为天主教徒。正是在与利玛窦等人的交流中,徐光启逐渐了解到西方大学教育的基本情况,并进一步认识到数理之学的基础性地位,于是在译著内容的选择方面,确定了将西学之中的数理经典作为翻译的首选。在此后的数十年中,徐光启同天主教士一起翻译了大量科技类著作(见表2)。可以说,与天主教的因缘际会是他得以走上翻译道路的直接契机,而与天主教士的深入交往,则在方方面面开拓了他的视野,客观上促成了他翻译思想的成熟。因此,这些科技著作的翻译并非徐光启任意而为。他在翻译伊始便持有以实补虚、补儒易佛的明确目的,希望以天主教为裨补来振兴儒学:“余尝谓其教必可以补儒易佛,而其绪余更有一种格物穷理之学,凡世间世外、万事万物之理,叩之无不河悬响答,丝分理解;退而思之,穷年累月,愈见其说之必然而不可易也。”[8]66正是这样的指导思想,一方面为徐光启的翻译活动奠定了摒虚务实的基调,另一方面也为儒学在新时代的勃兴提供了可能。这些经过选择翻译出来的科技著作,饱含着徐光启对西学东来的认知与思考,是展示他翻译思想的重要依据。

表2 徐光启代表性翻译著作一览

首先,对于纷繁多样的西学论著,徐光启的翻译具有一定的系统性:先急后缓,先器后道。即从实用性的角度出发,凡有益于国计民生的著作均要优先翻译。依据这一标准,徐光启将数理之学列为首译的内容。正如他在《几何原本杂议》中所说:“此书为用至广,在此时尤所急须。余译竟,遂偕同好者梓传之。利先生作叙,亦最喜其亟传也。意皆欲公之人人,令当世亟习焉。”[9]事实证明,徐光启也确实在翻译中践行了他的规划。从基础之学的《几何原本》《测量法义》到专门之学的《简平仪说》《泰西水法》,都是当时所急需的实务之学,各学科既前后勾连又自成体系,共同构成了实学翻译的完整框架。如果说实学著作的翻译是属于器用之学的范畴,那么上升到哲学领域的宗教之学,以及融会贯通之后的化用升华,则属于更高层次的道之层面。徐光启在翻译伊始,便意识到利玛窦等传教士在传播科技之学的背后还隐含着更为深刻的宗教目的:“顾惟先生之学,略有三种:大者修身事天,小者格物穷理。物理之一端,别为象数,一一皆精实典要,洞无可疑。其分解擘析,亦能使人无疑。而余乃亟传其小者,趋欲先其易信,使人绎其文,想见其意理,而知先生之学,可信不疑,大概如是,则是书之为用更大矣。”[8]75“先器后道”的译介原则,体现了徐光启对翻译工作的宏观把握与深远设想。不单是同类著作的前后相属,更是跨学科多领域的逐步建构。随后逻辑学、宇宙学等西方科技著作陆续被介绍到中国,我国近代科学的雏形也开始渐渐形成,徐光启可谓居功至伟。

其次,徐光启的翻译还带有反思的意识:会通归一,寻求超胜。他从事翻译并不意味着西学思想的单向度输入,翻译的同时还有意识地进行实践检验,这就带有了鲜明的自省精神。其中最为人称道的是从自己的经验入手,就如何化解儒学与西学的矛盾提出了“会通”的思想。他先是在崇祯二年(1629年)的奏疏中指出修撰历法应该参用西法,此后更进一步指出应将《大统历》与西洋新法会通归一:“盖其术业既精,积验复久,若以《大统》旧法与之会通归一,则事半而功倍矣。”[8]335而这一理论的成熟则表现在徐光启70岁高龄进呈的《历书总目表》中:“臣等愚心,以为欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译。”[8]374此时徐光启已敏锐地意识到了翻译乃是融会贯通之前不可或缺的一环,更是后续工作得以开展的基础。针对会通过程中中西学各自的地位问题,徐光启也进行了一番思考。他并未肯定有些士人提出的历法西化设想,而是冷静地指出中西学是相辅相成的,不可偏颇:“故臣等窃以为今兹修改,必须参西法而用之,以彼条款,就我名义,从历法之大本大原,阐发明晰,而后可以言改耳。臣等藉诸臣之理与数,诸臣又藉臣等之言与笔,功力相倚,不可相无。”[8]344同时他又认为儒学在历学领域的基础地位不容撼动,西学乃是处于为我所用的补充地位:“翻译既有端绪,然后令甄明《大统》、深知法意者,参详考定,镕彼方之材质,入《大统》之型模;譬如作室者,规范尺寸一一如前,而木石瓦甓悉皆精好,百千万年必无敝坏。”[8]374-375正如樊洪业所解析:“传教士带来的西方天文数学知识作为‘材质’,用到中国传统历法的‘型模’中去,型模就是‘体’,材质就是‘用’。”[10]虽然徐光启本人在译介西方先进科技著作时不遗余力,但在这番论述中却隐隐透露出他以儒学为主体的思想,这既是对会通归一思想的呼应,同时也是一种深入与升华。融通归一的最终目的是寻求“超胜”,也就是以超越西学作为目标的。徐光启的这一思想可谓对后世的中西交流产生了莫大影响,“师夷长技以制夷”“中体西用”“洋为中用”等思想的起源,即可在徐光启这里找到些许端倪。

三、从佛经翻译到科技翻译之新变

从严佛调到徐光启,我国的翻译事业始终与宗教活动的开展密切相连。不难发现两位翻译家存在着颇多共同之处,这正是本文对二人的翻译活动进行比较分析的基本前提。通过分析发现,在汉代佛经翻译的初期,所译佛经数量既少,内容又有些芜杂,往往受限于西域译者的阐释发挥而难见本土译者的真实思考。随着时代需求的变化和我国翻译事业的发展成熟,及至西学东渐的晚明时期,我国翻译界呈现了不同以往的姿态。以徐光启为代表的一批士大夫率先引领这场翻译界的革命,他们所带来的新变化象征着面对又一次中西文化冲突的浪潮时,中国知识分子所作出的积极回应。

(一)翻译的学科独立性增强

佛经最初翻译时期,翻译活动围绕佛教传播这一核心要义,并未跳出宗教的范畴,也没能独立成为一门学科。佛教传入伊始,也曾借鉴我国传统的神仙方术以博取信任,同时在一定程度上刺激了土生土长的道教,加速了我国本土宗教的诞生。正如汤一介先生所言:“佛教传入以后,佛教作为一种完整形态的宗教,它不仅有一套不同于中国传统思想的教义,而且是一个有教会组织的团体,还有一套教规教仪和礼拜祀祠的对象,等等,这就给道教的创立提供了一个可以参考的样板。”[11]正是在这种环境下,宗教观念才开始在人们心中生根发芽。道教脱胎于传统的神仙信仰,成为有组织的宗教恰恰是在这一时期,稍晚于佛教传入中国。“按照大多数学者的意见,构成宗教必须具备几个要件:一是神明信仰,二是崇拜神明的仪式,三是传达信仰的经典,四是宗教组织。根据这些条件,东汉末张陵创立的正一盟威之道当然是完备的,因此将之认定为道教成立的标志看起来也很合理。”[12]由此看来,道教的开创无疑受到了佛教入华的启发,包括道教的许多教义、仪轨也无不受佛教的影响。故而本文认为这一时期的佛经翻译与佛教的传入存在着紧密的联系,正是佛教的传播带动了佛经翻译事业在我国的发展。

明末的科技翻译则不然,这一时期的翻译成果虽不乏《天主实义》《天主实录》等神学译著,但著者多为传教士。即便是当时受洗入教的士大夫,也没有因为宗教信仰而汲汲于天主教典籍翻译。以徐光启为代表的一批翻译先驱,固然是藉由天主教才得以接触西方先进科技,但他们在从事翻译时却已经跃出了宗教的藩篱,译者也摆脱了处于被动的局面。中国翻译事业开始以独立的姿态发展。相较于最初佛经翻译时期,从翻译内容的自主选取到翻译体系的初步构建,再到对翻译活动的自省与反思,种种信息无不昭示着此时中国翻译“自觉时代”的到来。从此翻译之学正式成为一门学科而立足学界,开始吸引越来越多知识阶层关注的目光。

(二)译者主体意识的增强

佛教刚刚传入我国时,并未有完整齐备的经典。早期的中土信徒大多是通过口授的方式被授予经典。《魏书·释老志》曾记载:“哀帝元寿元年,博士弟子秦景宪受大月氏王使伊存口授浮屠经。中土闻之,未之信了也。”[13]梁启超先生也曾考证云:“法显西游,在东晋隆安三年后(西历五世纪初),尚云‘无本可写’,则印土写本极为晚出,可以推见,以故我国初期译业,皆无原本。”[14]更何况翻译过程中还涉及一次转译,西域僧人往往要先将佛经梵文译为胡语,中土人士再将胡语翻译为汉语。故而在严佛调开始着手佛经翻译时,所面临的局面比较被动。他只能根据西域译师的胡语译文进行翻译,遇到艰深的佛教义理还要加诸自己的揣摩推测。经过了这样的翻译和改写,译本难免与佛经的本意产生一定的差距。口传笔授的翻译方法还会造成佛教经典脱漏残缺的弊端,诚如僧祐在编纂经录时所云:“此土众经,不出一时,自孝灵光和已来,迄今晋康宁二年,近二百载。值残出残,遇全出全,非是一人,难卒综理”。[6]228任继愈先生也曾指出:“汉末到魏晋初期,佛教的翻译多用‘格义’,不免生搬硬套,译文对原文来说,不能算是忠实的。”[15]此外,这一时期的翻译主体大多是西域僧人,中土僧人极少,而且多为笔授协助者。王治心将由汉至唐的佛经翻译划分为三个阶段:“从东汉至西晋,为第一时期,大概是西僧主政的,著名的译者有安世高、支娄迦谶等人。从东晋至南北朝为第二时期,是西僧与华人合作的,著名的译者有鸠摩罗什、觉贤、真谛等人。唐朝至贞元为第三时期,是完全由华人自任的,著名的译者有玄奘、义净等人。”[16]综合这些情况来看,不难推测最初佛经翻译时期,中西方僧人的地位并不等同。中土人士尚处于学习消化的阶段,在翻译内容的选择、译事规划等方面往往要受制于西域僧人,受其影响。

明末时期天主教士来中国,最初是本着传教之目的,希望天主教义能在异域得以光大弘扬。然而先驱教士在中国境内的连连受挫,迫使以利玛窦为代表的后继者改变策略。他们一方面学习汉语、改易儒服,积极融入中国的主流社会;另一方面通过展示人格魅力和西洋的器物技术,在“曲线传教”中赢得众人的认可与信任。艾儒略就曾这样描述利玛窦:“其居端州十载,初时语言文字未通,苦心学习,按图画人物、借人指点渐晓语言,旁通文字。至如六经子史等篇,无不尽暢其义,始著书发明圣教。日惟勤恳泣默祷天主启迪人心,端其信向,朝夕不辍,且多方诱掖,欲人人认识天地大主万民之大父母也。”[17]403尽管利玛窦等天主教士的苦心营造发展了不少信众,但是在他们以西洋技术传教的影响下,却有越来越多的士人对西洋的先进科学技术产生了浓厚兴趣。由此对西方科技的介绍和传播远远超过了对宗教接纳的热情,徐光启便是其中的代表人物。值得注意的是,此时中、西方译者的地位也已悄然发生了变化。在双方地位平等甚至中方译者略占主导作用的情况下,徐光启并没有将天主教典籍作为他的翻译首选,而是选择了从译介西方的科技著作入手。这充分体现了他的独立性与自主性,不仅是徐光启作为一名翻译家的个人选择,更是时代赋予他的历史使命。

(三)从文化输入到文化输出

严佛调从事翻译活动的东汉时期,丝绸之路已经成为沟通中西文化的重要纽带。虽然丝路沿线各国的物质财富和精神文化互有交流,但总体说来是以我国向外输出丝绸等中华特产,向内输入西域各国文化艺术为基本特征,这一时期的国际交流中我国尚处于文化输入的地位。正如任东升所提到:“佛经翻译以‘输入’为主导策略,策动者在目的语文化一方,带有‘使节文化’的意味,符合佛教对主体悟性的倚重。”[18]然而这一时期通过丝绸之路输入的异域文化,又绝不仅仅局限于佛教。除了宗教领域以外,文学、绘画、雕塑、音乐等其他艺术领域也同样受到了佛教文化濡染,甚至还包括医药学、农学在内的学科也纷纷被引入。我国思想界开始接触新鲜的异域风气,并逐渐在借鉴调和中形成了兼容并蓄的包容精神。佛教文化的传入在各个朝代历经起落而未曾中绝,最终同我国的传统文化紧密结合在一起,形成了独具特色的中国佛教。

明代西学东渐时期,目光长远的知识分子开始向西方学习数理、历法、水利、天文等富于实用性的科学,因而此时科学技术的输入成为主流。与此同时,明代已步入了传统文化大总结阶段,学术界的优秀成果经过几个王朝的积累已经臻于完善。也正是在这一时期,我国汗牛充栋的典籍文献作为东方智慧的象征,登上浩浩荡荡的商船,通过海上丝绸之路开始向西方传播。方豪曾评价道:“欧洲人之开始移译中国经籍,研究中国儒学及一般文化之体系与演进,以及政治、生活、文学、教会各方面受中国之影响,亦无不出现于此时。”[19]588所以相较于佛教初传时期的文化输入,西学东渐时期我国俨然已经变为了文化输出的大国。以利玛窦为例,他是最早将“四书”翻译到国外的学者:“利子此时尝将中国四书译以西文寄回本国,国人读而悦之,以为中邦经书能认大原,不迷其主者。至今孔孟之训远播遐方,皆利子力也。”[17]404奥斯定会(天主教托钵修会之一,一译奥古斯丁派)地理学家“曾据泉州土音以西文著第一部中文字典,题为ArteyVocabulariodelalenguaChina。所著游记,则由门多萨(Gonzalez de Mendoza)加以利用,纂成《中华大国重要事物与习俗史》(HistoriadelascosasmsnotablesycostumbresdelgranReynodelaCina),1585年出版于罗马,风行欧洲,即后出利玛窦之著作亦不能及。”[19]815-816这一时期,徐光启等人为积极推广中国文化做出了努力:“徐阁老对于教士学习文字语言问题,帮助甚多,为教士聘请有名学士,为之教授,其中一人谢绝世务,专心神业,竟习拉丁以便更能有助于教士。”[20]从文化传播的角度来看,佛经翻译和科技翻译恰好诠释了我国翻译史上前两次翻译浪潮的不同点。前者以文化输入为主,为我国思想界带来了佛教文化的博大精深,后者以文化输出为要,向世界弘扬了光辉灿烂的华夏文明。王勇称:“中国文化包含物质文化和精神文化,前者以丝绸为典型标志,在东西方之间架构起‘丝绸之路’;后者以书籍为主要载体,在东亚地区开辟出‘书籍之路’。”[21]明末科技翻译所引发的对于中华传统典籍的关注与外译,又远远超越了东亚地域的局限,在西欧国家也产生了追慕的热潮,在一定程度上体现了我国翻译事业的突破与成长。

结语

宗教在我国的传播和发展,促使汉末佛经翻译与明末科技翻译在我国翻译史上掀起了两次翻译高潮。可以说,尽管在时代遇合与社会需求的双重影响下佛教和天主教在我国的传播效果截然不同,但都在一定程度上影响了我国翻译事业的发展,是不可或缺的外因作用。以严佛调为代表的汉代佛经翻译,力求全面而真实地介绍佛典的原貌,为此后翻译活动的开展做出了早期的有益探索;徐光启致力于科技翻译的明末时期,国内译者的自主性增强,翻译体系逐渐形成,这些翻译成就的取得同样凝聚了前人的不懈努力,这正是我国译者薪火相继的生动写照,是促使中国翻译不断走向成熟的内因作用。在比较研究的视域下审视以严佛调为代表的佛经翻译和以徐光启为代表的科技翻译,会发现两次外来宗教的传入,起到了不可小觑的助力作用,间接促成了我国翻译事业的初步觉醒和走向成熟,同时也在翻译历史上留下了独特的时代印记。

注 释:

①见《徐光启集》卷七《修历因事暂辍略陈事绪疏》。