雕塑对于城市记忆的塑造研究

2020-02-21薛羽希

【摘要】雕塑建筑作为公共艺术的重要表现形式之一,不仅承载着艺术家的个人情感,也是一座城市乃至一个国家的城市记忆。一座城市的历史作为记录人类有限生命里无限活动的载体,一直是人类对于过去生活探知的重要渠道,而公共艺术所留下的建筑、雕塑、壁画、景观以及之后发展起来的实用性设施,都是我们了解一座城市、一个国家最直接的方式。城市雕塑是放置于公共空间中的雕塑作品,它在高楼耸立、人流穿梭的现代城市中主要起到缓解因建筑物过度集中而引起的拥挤现象,有时也可以在空旷的广场上起到平衡的作用。

【关键词】公共艺术;城市雕塑;城市记忆;城市文化;国内雕塑

【中图分类号】TU852 【文献标识码】A

一、城市雕塑的发展历程

(一)西方雕塑公园的兴起与发展

雕塑分类依据繁多,以建筑物作为参照物,根据其所属空间环境分为室内雕塑和室外雕塑,室外雕塑又称户外雕塑,城市雕塑可以看作是户外雕塑的一种类型。

在西方文化艺术中,雕塑艺术较为突出,将雕塑置于一定场所进行展示的现象最早出现于西方,多数的雕塑并不是陈列在博物馆内,而是置于人群聚集的公共场所,欧洲雕塑在世界雕塑史上具有重要的地位,主要形式大致有雕塑公园、雕塑中心、雕塑画廊等。雕塑公园为公民的艺术欣赏服务,具有很强的社会文化公共职能,同时兼具游玩、休憩、观赏功能,是具有公共性质的城市雕塑中的一种,也是早期西方社会文化艺术专类公园。

(二)国内雕塑发展历程

国内城市雕塑兴起于1982年,在雕塑界前辈刘开渠等人的主持下,由王克举和程允贤起草的《关于在全国重点城市开展雕塑建设的建议》经中国美术家协会送周扬转呈中央,最终获得批准,震动全国雕塑界。由此,“城市雕塑”的概念在中国应运而生。

20世纪50年代以来,刘开渠、王朝闻等老一辈艺术家将西方现实主义艺术引入国内,开创了我国城市雕塑艺术的先河以及推动了中国城市雕塑艺术事业的发展,是我国城市雕塑的奠基人。

中国城市雕塑大致经历了三次高潮,第一次是位于北京天安门广场的人民英雄纪念碑,人民英雄纪念碑是新中国成立后第一个国家级公共艺术工程,也是中国历史上最大的纪念碑。在创作过程中,汇集了梁思成、刘开渠等一大批当时中国最优秀的文史专家、建筑家、艺术家;第二次是新中国成立十周年之际在首都建造十大建筑的雕塑群系列;第三次高潮是全国城市雕塑规划组的成立。近代以来的城市雕塑发展迅速,有不少优秀的作品出现,但是仍然存在很多问题,需要改进探讨。

二、城市雕塑的功能性

(一)审美功能

审美功能是艺术品重要的特征,在美学家杜威的思想体系中,认为判定艺术品的重要依据是审美体验,它以物化的形式体现,诸如艺术的语言、形式、符号等。通过一系列的组合进行综合性的表达,在观赏过程中得到身心放松。公共艺术的审美体验作为一种特殊的表达方式,虽然由艺术家创作,但观赏者是公民,这样的公共艺术雕塑承载着双重的情感,它被置于公共场所当中,观赏者从当中感受艺术家给予作品的个人情感,从而衍生出属于自己的特殊情感感受。城市雕塑置于一定的公共场所,与周围建筑物、人居环境有着密不可分的关系,城市雕塑的建造应当符合当地特色人文情怀,以及参考公民意愿,符合人居环境,可以与建筑相伴而生,也可单独存在。

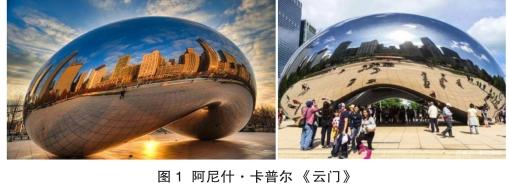

著名艺术家阿尼什·卡普尔为芝加哥创作的公共艺术雕塑作品《云门》(如图1),设计者选用的造型近似于一粒豌豆荚,运用高密度的聚胺脂膜来设计包括内部组件以内的塑像结构,通过后期的打磨和抛光最终完成,游客经过“云门”时会在上面印出自己的影子,驻足大笑,“云门”成为了一个很受欢迎的公共艺术作品,并成为很多纪念品上的必备之物,塑像吸引了大量世界各地的旅游爱好者,它也成为卡普尔众多作品中最成功的一件。卡普尔最初的设想是云门象征着把天空和游客连接在一起,游客在观赏过程中感受到快乐与轻松,艺术家与观赏者的双重情感得到体现,这也是云门成功的重要因素之一。

(二)公共艺术的文化精神功能

影响公共艺术审美体验的不仅仅是艺术的语言和形式,公共艺术雕塑被置于特定的场所当中,场所对于公共艺术雕塑也有着特殊的意义,诸如建于1985年8月15日的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,位于南京市建邺区水西门大街418号,选址于南京大屠杀江东门集体屠杀遗址及遇难者丛葬地,国内著名雕塑家吴为山先生受邀为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆所做的大型组雕《逃难》《家破人亡》(图2)印刻着南京城难以磨灭的悲痛记忆,距离这组雕像的創作已经过去了很多年,但是吴为山先生依然清楚地记得接到这份邀请是2005年12月15日——“南京大屠杀”公祭日的两天后,当时有很多人建议,要在纪念馆入口处表现尸横遍野、白骨成堆的惨象,吴为山先生在思考之后否决了这个提议,作为雕塑家,他认为雕塑始终是带着“温度”的,在世俗生活情感聚集的市区,这种感情应该得到过渡,更需要层次感,正是这种克制却不乏张力的表现手法,通过层叠有序的节奏,呼应着观众内心的悲愤。2018年秋天,笔者得以在南京看到这组群雕,此时的南京秋雨阵阵,前来参观的人络绎不绝,雕塑矗立在雨中,在雨水的冲刷下,一点一点地撞击着我内心悲愤难抑的情感,可怜的婴儿不知母亲已经失去生命还在奋力地试图获得哺乳,整个雕塑骨骼分明,线条紧实,将人物的惨状诉诸世人之前,严肃有力地抨击了南京大屠杀的侵略者们。而雕塑背后的故事则是常志强一家的惨案,在故事被讲述之时,幸存的常志强已经80多岁,她的妈妈便是雕塑中垂死的母亲,那个奋力想要吃奶的是他的弟弟,当时这位母亲的肺已经被刺穿,她还在尽力地扯开衣服想要给孩子喂奶,而尚是婴儿的孩子只能吸出来血泡,最后,母亲支撑不住最终死去,弟弟也没有了声息,第二天,母子两人已经冻僵而无法分开。

公共艺术雕塑对于城市记忆的记录和塑造是有血有肉、真实而恳切的,它也并非只是单纯地记录伤痛和惨状,这种悲壮感情的记载具有史诗级的意义,也是对后人的警醒,莫忘历史,负重前行,方能复兴中华。

三、城市雕塑对于城市记忆保存的意义

在王军《城市记忆》一书中提到:“城市记忆是城市形成、变迁和发展中具有保存价值的历史记录,是人们对这些历史记录以信息的方式加以编码、储存和提取的过程的总成。”当我们逐渐随着时间产生变化时,一座城市的变化比我们自身的变化要更加迅速而剧烈,现代化进程推动了经济的发展,也摧毁了很多包含我们过去人文精神的城市记忆,这些记忆主要体现在被推倒的古老建筑、被逐渐遗忘的工匠手艺、日益消逝的少数文化,也包括一场灾难、一次伤痛所留下的人和物。公共艺术凝聚了公众的集体记忆,虽然公共艺术对于城市集体记忆的建构并不是最重要的元素,但是它通过特有的形式和表现手法记载着一座城市的历史和发展。

城市雕塑对于悲剧记忆的塑造。公共艺术激发着公众在城市中的身份认同感,它不仅仅是艺术家个人情感的体现,同时也关切着公众的心理状态和社会行为,是带有深刻思想性的作品。城市是“集体记忆”的载体,它承载着历史和每个人繁复无常的思绪,悲剧记忆不应该被否定或者埋没。在文学中,悲剧也被认为是最高的形式,悲剧性作为美学范畴,是悲剧艺术的基础元素,公共艺术对于悲剧记忆的塑造并非是颓废和再次激起悲愤情绪,而是在历经波折痛苦之后还能感受到点点星光。

法国著名雕塑家罗丹创作的《加莱义民》(图3)是为了纪念六位民族英雄所创作的纪念碑。14世纪英法战争时期,英国军队即将攻占法国加莱市,被英军围困两年之久的加莱市民生命危在旦夕,经过谈判,英王爱德华三世提出残酷的条件,加莱市必须选出六名高贵的市民任他们处死,并规定这六个人出城时要剃光头发、赤裸双足、长链锁颈、身披麻衣,手握城门钥匙接受死刑,才可保全城市。以欧施塔什·圣彼埃尔为首的六位最有声望的民众走出城门,欣然赴死。这一举动感动了群众,也是法国人民难以忘怀的悲剧记忆,同时也感动了后来受邀为六位勇士创作雕塑的罗丹,他只收了一座雕塑的钱来创作这六个雕塑。在罗丹创作的雕塑作品中,六位勇士的形象刻画得高大而伟岸,具有悲剧人物特有的悲壮感,人物塑造饱含张力却又含蓄而克制,走在最中间的老者便是为首的欧施塔什·圣彼埃尔,他神情坚毅地低头沉思,仿佛在回顾自己的一生。旁边的年轻人手握钥匙,表情严肃,镇定自若,肩负着整个城中市民的生命,在他身后的年轻人抱着头仿佛无法抗拒对于死亡的恐惧,或者心生悔意,可是尽管如此他也是毅然决然奔赴刑场。罗丹笔下的形象具有鲜明的个人特色,记载了当时加莱城六位勇士做出牺牲前的悲壮形态,对于法国、对于加莱市也是一份承载着城市记忆的雕塑作品,在悲剧笼罩下的家国不幸中又体现了人性的纯良与坚韧不拔的优秀品格,对于这六位勇士,这不是突如其来的劫难,而是一种值得崇敬的伟大举动。

四、总述

雕塑作为一种造型艺术,有着美化环境以及塑造城市记忆的作用。雕塑的历史可以追溯得十分久远,在研究人类历史的过程中,它也是见证者。正如约翰·杜威在《艺术即经验》中所写:“绘画、雕塑有机地与建筑统一起来,而它们与建筑物所服务的社会目的也是一致的。”艺术家运用雕塑作品表达心中所想,将生活感受凝聚于雕塑作品当中,观赏者在特定空间中欣赏雕塑作品,公共艺术作品承载着双重感情,这使得作品的价值最大化。公共艺术是充满张力,甚至充满矛盾的概念,艺术家作为具有独立思考的作品创作者,在进行公共艺术作品创作时还要考虑到城市历史背景、人文精神,以及观者感受、接受程度。它作为城市空间的文化产物和审美存在,将空间的复杂性与矛盾性做了妥善合理的规制。

同时,在城市空间中,一些历史遗迹在经过时间的洗礼之后洗净铅华重现于大众视野,成为公共艺术作品,这也说明公共艺术是一个动态的、持续的发展过程,它具有美学意义,同时与公众也具有极强的互动性。公共艺术作品的创作是一个开放的接受性过程,尽管每一件放置于公众视野的公共艺术作品都要经过专业的评审,但是最终公众的评价才是关键因素,一件成功的公共艺术作品的首要条件便是是否能让公众参与进去,形成互动,是价值的体现和最终的意义。它无法独立于社会、人群之外,这也是公共艺术的特别之处。

城市雕塑作为公共艺术的表达方式之一,以其独特的创作手法记载着一座城市、一段历史,同时对于城市建设也起着关键作用。无论是纪念性组雕还是现代城市标志它都浓缩了形形色色的人生,记载城市的历史荣耀也承载悲痛记忆,唤起对人性光辉的点点星光。愈来愈快的城市发展面对很多不同程度的困难与问题,城市文化也或为评价一座城市重要指标之一。城市雕塑理应保存城市自身的文化特性,杜绝出现千篇一律、过分抽象的劣质城市雕塑作品。

参考文献:

[1]广林茂.生态雕塑[M].济南:山东美术出版社,2016.

[2]周密.城市公共雕塑的和谐性[J].雕塑,2006(5).

[3]王玉良.欧洲城市雕塑[M].沈阳.辽宁美术出版社,1997.

[4]陶宇.中国雕塑公园的发展观念与模式[J].雕塑艺术,2007(3):101-107.

[5]梁思成.中国雕塑史[M].北京:生活·讀书·新知三联书店,2011.

作者简介:薛羽希(1995-),女,汉族,甘肃酒泉人,硕士研究生。单位:西北师范大学美术学院。研究方向:美术学公共艺术专业。