广州市慢性病患者社区卫生服务利用现状及影响因素分析

2020-02-12伍宝玲陈爱云龚韩湘陈晓辉

伍宝玲,陈爱云,龚韩湘,李 烁,陈晓辉

(1.广州医科大学附属第二医院,广东 广州 510000;2.广州医科大学卫生管理学院,广东 广州 510000)

慢性非传染性疾病(Noncommunicable Chronic Diseases,NCDs),由于其发病率、致残率、致死率高等特点,已成为当今世界最关注的健康威胁。《2018年世界卫生统计》数据显示:2016年,全世界约4100万人死于慢性非传染性疾病,占死亡总人数的71%,主要由4种疾病造成:心血管疾病(占所有NCDs死亡人数的44%);癌症(22%)、慢性呼吸道疾病(9%)、糖尿病(4%)[1]。国内外研究表明,高血压、冠心病和糖尿病等慢性病具有良好的一级、二级预防效果,在社区平台上采取对慢性病的综合干预措施则是最为经济有效的方法[2]。然而,多项研究表明,目前我国慢性病患者的社区卫生服务利用率有待提高,社区卫生服务在慢性病防治中发挥的作用不明显[3-8]。因此,本研究以Anderson的医疗卫生服务利用行为模型为理论框架,分析当前广州市中老年慢性病患者的社区卫生服务利用现状及影响因素,旨在为相关部门提高慢性病患者的社区卫生服务利用率、加强社区慢性病管理提供依据。

1 资料与方法

1.1 理论框架

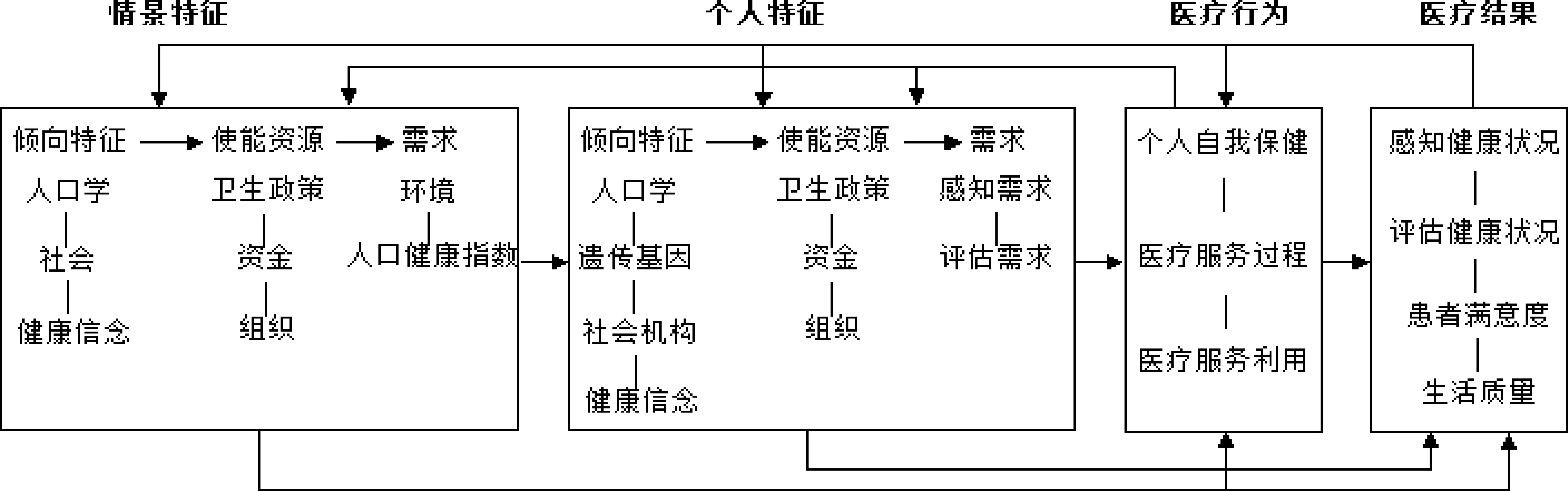

本研究以2013版的医疗卫生服务利用行为模型(Behavior Model of Health Services Use,BMHSU)为理论框架(见图1)。该模型由美国医学社会学家Anderson于1968年创建,并历经5次修正,用于系统分析医疗卫生利用行为的影响因素,兼顾理论研究的完整性和实证研究的可行性,能帮助研究者全面、系统、针对性地选择测量指标并提出研究假设[9-12]。目前最新版(2013版)的BMHSU以个人为分析单位,认为个人医疗行为是情景特征、个人特征和医疗结果相互作用的结果[13]。本研究主要分析被调查对象的个人特征对其医疗行为的影响。个人特征可分为倾向特征、使能资源和需求。其中,“倾向特征”是指疾病发生前倾向于利用医疗卫生服务的人群所具备的个体特征;“使能资源”是指个体获得医疗卫生服务的能力以及医疗卫生服务资源的可获得性;“需求”是指个体感受到的医疗服务需要,是医疗行为发生的前提和直接影响因素[9]。

以Anderson模型为框架,调查内容包括Anderson模型中的医疗行为和个人特征维度下的倾向特征、使能资源、需求,以及社区卫生服务利用情况。医疗行为的测量指标为是否定期在社区治疗慢性病。个人倾向特征的测量指标包括:年龄、性别、户籍、居住情况、婚姻状况、受教育程度、受健康教育程度、患常见病时是否愿意选择社区。使能资源的测量指标包括:月收入、参保类型、离社区的步行距离、年治疗慢性病自付总费用、是否签约家庭医生、是否在社区确诊慢性病。需求的测量指标包括:BMI指数、自评健康状况、患有几种慢性病、患慢性病时长(按:四舍五入原则处理为整数)。社区卫生服务利用情况包括:被调查的3个月内到社区医院就诊的次数、是否使用过社区医院的常见服务(包括家庭医生签约服务、预约挂号、体检等)、评价社区医院对防控慢性病的作用。

图1 Anderson的医疗卫生服务利用行为模型(2013版)

1.2 资料来源

本研究的调查对象设定为中老年慢性病患者,考虑到各区的人口分布特征和经济发展水平差异,为了兼顾样本的可获取性和代表性,在调查区域上,选择了老年人口较集中的越秀区、荔湾区、海珠区和天河区4个区,2017年11月-2018年1月在每个区随机选择3家社区卫生服务中心,共12家机构,在每家机构选取前来寻求服务的60~70名慢性病患者,共发放问卷750份,回收有效问卷697份,问卷有效率为92.93%。

1.3 统计分析方法

采用Epidata 3.1建立数据库对调查问卷进行录入,采用SPSS 20.0进行统计分析,主要统计方法包括一般描述性分析、χ2检验和logistic回归分析等,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象的倾向特征

被调查的697名患者中,男性279名,女性418名。年龄以66~75岁的居多(37.59%),其次是76岁及以上的,占28.98%。户籍以本地的居多(86.08%),非本地占13.92%。与配偶同住的居多(51.94%),其次是与子女同住的占25.97%。已婚的居多(78.34%),未婚/离异/丧偶的占21.66%。学历以高中/中专的居多(27.69%)。偶尔接受健康教育的居多(43.47%),其次为很少接受健康教育的占28.69%。患常见病时愿意选择社区的居多(89.96%)。单因素分析显示,定期在社区治疗慢性病组与不定期组在年龄、户籍、居住情况、受健康教育程度、患常见病时是否愿意选择社区等倾向特征上差异有统计学意义(P<0.05),而在性别、婚姻状况、受教育程度上差异无统计学意义,详见表1。

表1 调查对象根据是否定期在社区治疗慢性病的倾向特征分布 n(%)

续表1 n(%)

2.2 调查对象的使能资源

调查对象的使能资源上,月收入为2001~4000元的居多(46.77%);参保类型为城镇职工医疗保险的居多(70.16%),其次是城镇居民医疗保险占19.80%;离社区的步行距离以15 min以内的居多(68.44%),其次是16~30 min占17.50%;年治疗慢性病自付总费用以500元及以下的居多(60.69%);没有签约家庭医生的居多(63.27%);在社区确诊慢性病的居多(66.14%)。单因素分析显示,定期在社区治疗慢性病组与不定期组在月收入、参保类型、离社区的步行距离、年治疗慢性病自付总费用、是否签约家庭医生、是否在社区确诊慢性病等使能资源上差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 调查对象根据是否定期在社区治疗慢性病的使能资源分布 n(%)

2.3 调查对象的需求

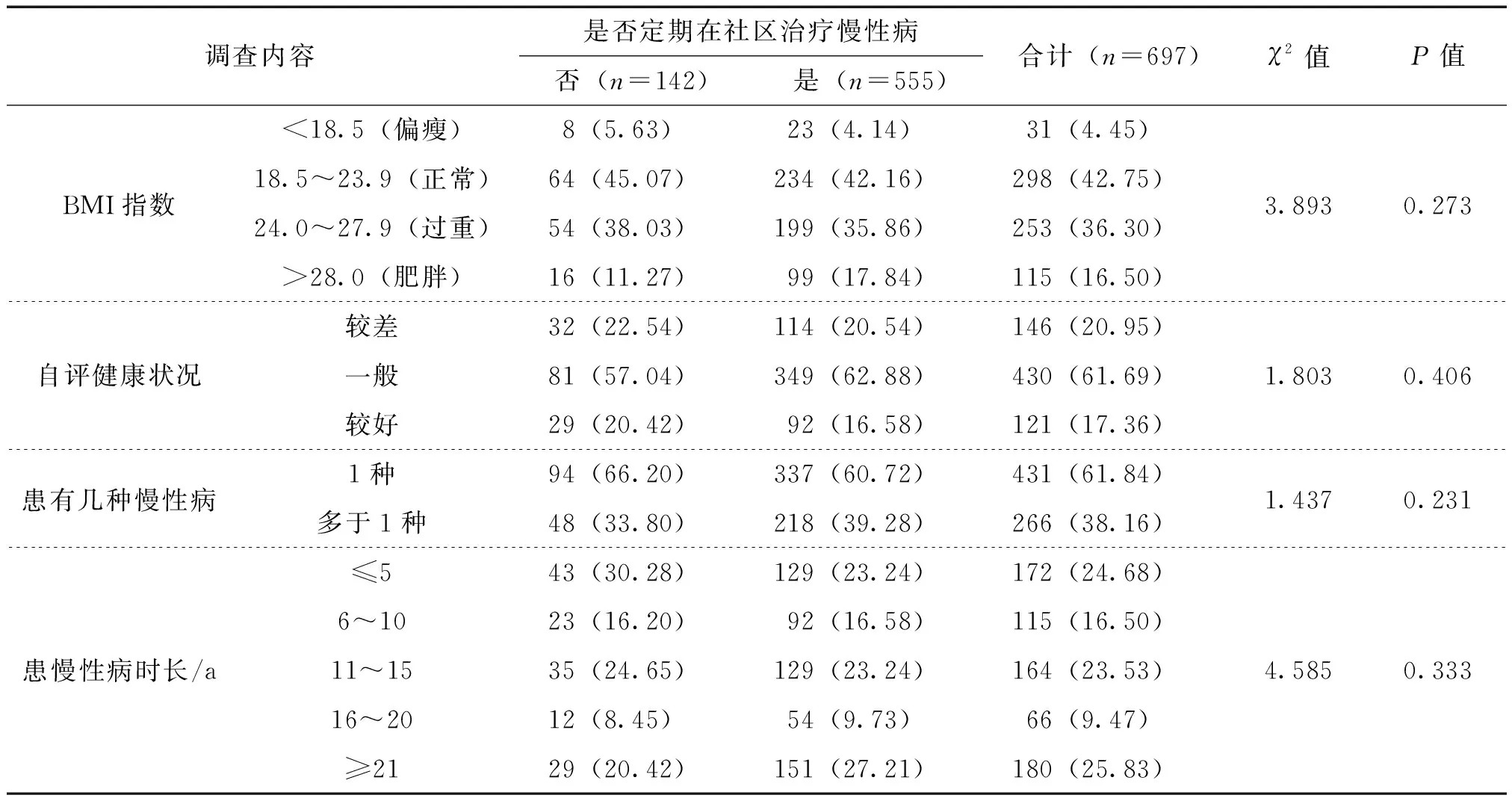

调查对象是否定期在社区治疗慢性病的需求上,以BMI指数正常的居多(42.75%);自评健康状况一般的居多(61.69%);患有1种慢性病的居多(61.84%);患慢性病21年及以上的居多(25.83%)。单因素分析显示,定期在社区治疗慢性病组与不定期组在BMI指数、自评健康状况、患有几种慢性病、患慢性病时长等需求上差异无统计学意义,详见表3。

表3 调查对象根据是否定期在社区治疗慢性病的需求分布 n(%)

2.4 社区卫生服务利用现状

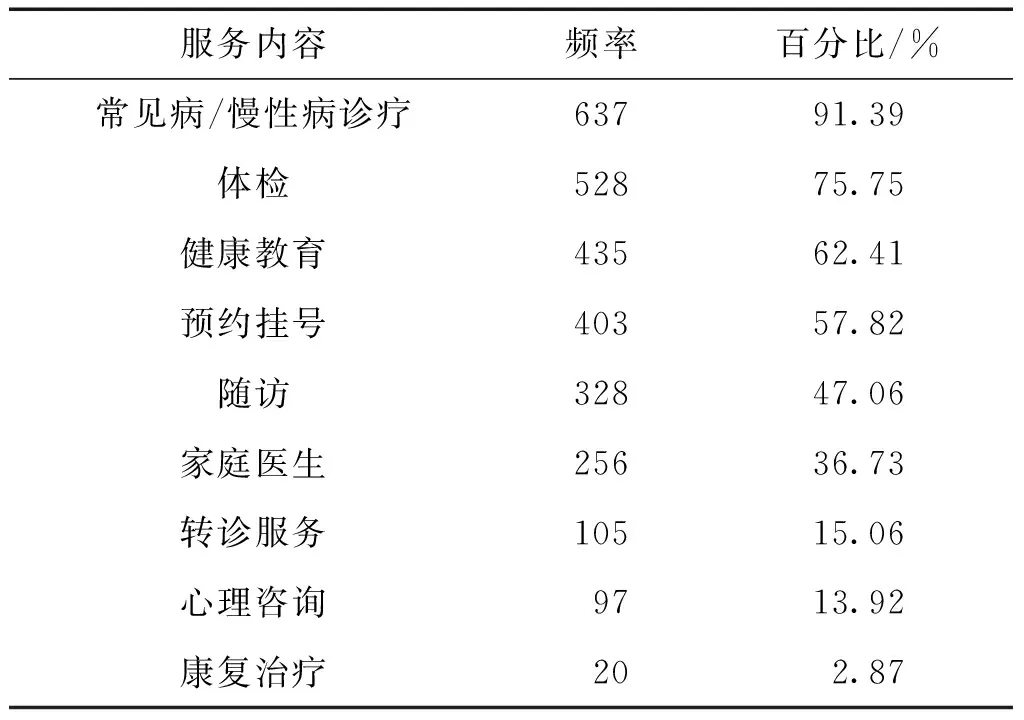

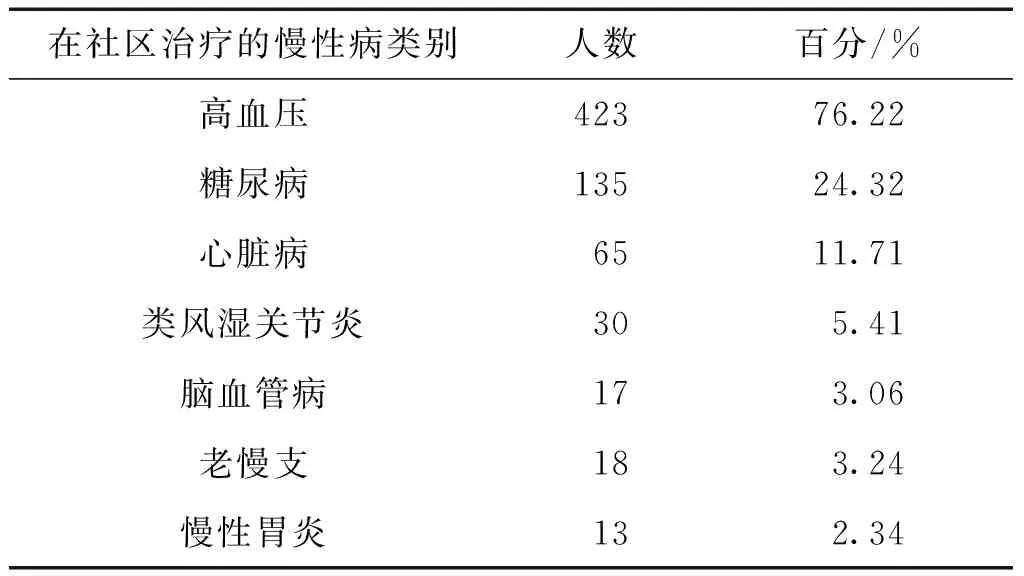

调查的697名中老年慢性病患者中,555人会定期在社区治疗慢性病(79.63%);142人不会定期在社区治疗慢性病(20.37%)。调查患者3个月内到社区医院就诊的次数,没去过的占11.19%,1~3次的占50.36%,4~6次占20.37%,6次及以上占18.08%。社区卫生服务,利用率最高的前三项服务是:常见病/慢性病诊疗(91.39%)、体检(75.75%)、健康教育(62.41%),详见表4。定期在社区治疗慢性病的555名患者中,治疗人数最多的前三项慢性病是:高血压(76.22%)、糖尿病(24.32%)、心脏病(11.71%),详见表5。调查对象评价社区医院对防控慢性病的作用,34人(4.88%)认为作用非常小,49人(7.03%)认为作用比较小,160人(22.96%)认为作用一般,374人(53.66%)认为作用比较大,80人(11.48%)认为作用非常大。

2.5 社区卫生服务利用影响因素分析

以是否定期在社区治疗慢性病为因变量进行多因素分析。将单因素分析结果显示有差异的变量纳入二分类Logistic回归模型,包括:年龄、户籍、居住情况、受健康教育程度、患常见病时是否愿意选择社区等倾向特征,月收入、参保类型、离社区的步行时间、年治疗慢性病自付总费用、是否签约家庭医生、是否在社区确诊慢性病等使能资源。结果显示:倾向特征中,受健康教育程度、患常见病时是否愿意去社区就诊有统计学意义;使能资源中,是否签约家庭医生、是否在社区确诊慢性病有统计学意义。其中,偶尔接受健康教育组的社区卫生服务利用率是很少接受组的2.307倍(P<0.05,OR=2.307),经常接受组是很少接受组的2.533倍(P<0.05,OR=2.533);患常见病时愿意去社区就诊组的利用率是不愿意组的7.218倍(P<0.05,OR=7.218);签约家庭医生组的利用率是未签约组的9.184倍(P<0.05,OR=9.184);在社区确诊慢性病组的利用率是不在社区确诊组的3.600倍(P<0.05,OR=3.600),详见表6。

表4 调查对象的社区卫生服务利用情况(n=697)

表5 调查对象在社区治疗的慢性病类别(n=555)

表6 社区卫生服务利用影响因素Logistic回归分析结果

注:*与对照组相比P<0.05

3 讨论与建议

3.1 中老年慢性病患者社区卫生服务利用率较高

我国《“十三五”卫生与健康规划》指出,若要提高医疗服务水平应实行分级诊疗,以提高基层医疗服务能力为重点,以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口,形成科学合理的就医秩序,基本实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。可见,提高慢性病患者的社区卫生服务利用率是实现分级诊疗的重点。接受本次调查的中老年慢性病患者中,91.39%的患者曾接受社区医院的常见病/慢性病诊疗服务,且38.45%的患者在被调查的3个月内到社区就诊4次及以上,79.63%的患者会定期在社区医院治疗慢性病。此外,调查对象评价社区医院对防控慢性病的作用,53.66%的患者认为作用比较大,11.48%的患者认为作用非常大。可见,中老年慢性病患者社区卫生服务利用率较高,且社区卫生服务对其慢性病防控有一定作用。调查结果显示,中老年慢性病患者利用率最高的前三项服务是常见病/慢性病诊疗、体检和健康教育。从需求角度出发,完善利用率较高的服务是提升服务吸引力的关键,社区医院应该加强常见病/慢性病的诊疗能力、提供优质的健康体检服务、重视患者的健康教育等。而对于利用率较低的服务,应该分析其原因,并根据服务需求和必要性进行服务完善。此外,调查结果也显示,社区医院治疗人数最多的前三项慢性病是高血压、糖尿病和心脏病。社区医院可根据患者的疾病构成进行资源配置,在人员、设备、药品等配置时应该有所侧重。

3.2 加强中老年慢性病患者健康教育有利于提高社区卫生服务利用率

我国《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念,促进群众形成健康的行为和生活方式,构建自我为主、人际互助、社会支持、政府指导的健康管理模式,将健康教育与健康促进贯穿于全生命周期,形成人人参与、人人尽力、人人享有的氛围。此外,健康教育是基本公共卫生服务的重要组成部分,也是社区卫生服务的基础内容,加强中老年慢性病患者的健康教育,有利于提高社区卫生服务利用率。本研究的Logistic回归分析结果显示,中老年慢性病患者的倾向特征中,受健康教育程度对其社区卫生服务利用率有影响,经常接受组和偶尔接受组的社区卫生服务利用率分别是很少接受组的2.533倍和2.307倍。国内多项研究也表明,社区健康教育可以提高慢性病患者的健康知识,促进患者健康行为,甚至密切患者与社区医护人员的关系。例如:赵永峰[14]和罗洁等人[15]的干预研究表明,健康教育可以显著提高慢性病患者的健康知识,促进慢性病患者健康行为;路怀梅[16]的研究表明,对社区慢性病患者进行健康教育可提高患者自我护理能力,促进患者保持健康行为,增加患者护理服务满意度。社区医院应该充分发挥健康教育在慢性病防治中的作用,提高社区医护人员的健康宣教意识和能力,并定期在社区内组织形式多样的、有针对性的健康教育活动,如邀请有关专家举行健康教育讲座、定期组织社区义诊、设计健康知识宣传栏、发放健康知识小册子等。

3.3 推进社区慢性病筛查有利于提高社区卫生服务利用率

筛查是疾病预防的重要手段之一,近年来也越来越多的被用于疾病的一级预防[17]。我国《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》提出慢性病筛查干预与健康管理项目,促进慢性病早期发现,并开展个性化健康干预。本研究的Logistic回归分析结果显示,中老年慢性病患者的使能资源中,是否曾在社区确诊慢性病对其社区卫生服务利用率有影响,在社区确诊慢性病组的社区卫生服务利用率是不在社区确诊组的3.600倍。国内已有研究结果表明,慢性病社区综合防治的推进,对于居民的就医行为有一定的引导作用。龙骅等人[18]的研究表明,社区实行首诊医生筛查、管理慢性病患者后,慢性病筛查率增长228.76%,慢性病管理纳入率增长169.23%,慢性病患者主动申请社区周期性体检服务增长230.26%。可见,慢性病患者的确诊机构会影响其就医意愿及依从性。社区医院应该重视社区居民的慢性病筛查,做实社区老年人的免费健康体检,使更多慢性病患者能在社区确诊,最后选择在社区定期治疗慢性病。

3.4 推进家庭医生签约服务有利于提高社区卫生服务利用率

国务院于2016年5月印发的《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》指出,转变基层医疗卫生服务模式,实行家庭医生签约服务,强化基层医疗卫生服务网络功能,是深化医药卫生体制改革的重要任务。我国《“十三五”卫生与健康规划》也指出,到2020年,健康服务模式要实现转变,机构间的分工协作更加紧密,家庭医生签约服务制度基本全覆盖,符合国情的分级诊疗制度基本建立。本研究的Logistic回归分析结果显示,中老年慢性病患者的使能资源中,是否签约家庭医生对其社区卫生服务利用率有影响,签约家庭医生组的社区卫生服务利用率是未签约组的9.184倍。中老年慢性病患者签约家庭医生后,其卫生服务的可获得性会相对加强,从而影响其就医意愿。此外,多项研究表明[19-21],家庭医生签约服务可有效控制慢性病危险因素,对社区慢性病高危人群有一定的干预效果,提升慢性病患者的健康管理效果。因此,社区医院应该加大家庭医生签约服务的宣传力度,完善家庭医生签约服务体系,组建家庭医生签约服务团队,为慢性病患者提供安全、有效、连续的医疗服务。