穗花狐尾藻对沉积物微生态受阿特拉津胁迫的缓解作用

2020-02-03瞿梦洁李娜刘广龙李慧冬刘伟朱端卫

瞿梦洁,李娜,刘广龙,李慧冬,3,刘伟,朱端卫,2,*

1. 华中农业大学资源与环境学院生态与环境工程研究室,武汉 430070 2. 生猪健康养殖协同创新中心,武汉 430070 3. 山东省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,济南 250100 4. 齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省分析测试中心,山东省中药质量控制技术重点实验室,济南 250014

阿特拉津是多种禾本科作物种植过程中广泛使用的选择性内吸传导型除草剂[1]。约5%的阿特拉津会随地表径流进入水生系统[2-3],一旦其被水体沉积物吸附,就很难从中释放[4]。美国Olentangy河流域沉积物中阿特拉津的半衰期最长可达6~7周,超过了该湿地的水力停留时间[5]。阿特拉津在被其污染的湖泊沉积物中降解半衰期达到14.3 d,稍高于湿地沉积物中阿特拉津半衰期9.72 d[4,6]。水生植物对阿特拉津具有一定抗性,菖蒲、千屈菜和水葱能在阿特拉津浓度<8.0 mg·L-1的培养液中存活[7]。在根系分泌物的作用下,有机污染物在根际环境中的代谢行为不同于非根际环境[8]。沉积物中阿特拉津残留可能会对根际微生物繁衍造成一定影响,其生态风险有待进一步评价。

微生物是污染土壤/沉积物生态环境的敏感指示物[9-10],在降解土壤/沉积物中污染物的同时,其本身生理生化活性、代谢过程和多样性也受到不同程度的影响[11]。植物根系能促进微生物生长,产生特定的根际细菌群落,使得根际沉积物中微生物数量远多于非根际沉积物[12-13]。对比空白土壤,种植了狼尾草土壤中阿特拉津和西玛津的降解率更高,相关微生物生物量和脱氢酶活性与对照相比均呈显著增长,其中,节细菌属(Arthrobactersp.)-DNS10菌株被证明能有效地去除根际的阿特拉津[14-15]。因此,在阿特拉津胁迫下,研究沉水植物根际微环境变化并对相关细菌进行筛选与鉴定,可以为评估水体中阿特拉津的生态风险提供依据。

穗花狐尾藻是长江中下游湖泊中最常见的一种沉水植物,属夏季优势种[16]。本研究选择穗花狐尾藻为供试植物,进行生物模拟实验,试图考察:(1) 阿特拉津对根际和非根际沉积物生理生化性质的影响;(2) 阿特拉津对沉水植物根际细菌数量的影响;(3) 在根际和非根际沉积物中阿特拉津降解菌的筛选与鉴定基础上,测定其对阿特拉津的降解率。

1 材料与方法(Materials and methods)

1.1 供试材料

供试沉积物:采自武汉市洪山区南湖(30°28'23.52"N;114°22'9.81"E)。沉积物采回后过10目筛,以去除各种杂质,覆水静置备用。沉积物pH值为7.47,有机质含量为54.91 g·kg-1,阳离子交换量为3.48 cmol·kg-1。

供试植物:沉水植物穗花狐尾藻采自武汉市植物园,将自来水经太阳暴晒30 min去除次氯酸对植物生长的影响,选用生长状态良好的成熟植株放入水中驯化备用。

试验培养箱:用345 mm×220 mm×60 mm (长×宽×高)的聚丙烯盆种植植物,再将盆置于550 mm×450 mm×350 mm (长×宽×高)的聚丙烯水箱模拟天然水体环境。

阿特拉津:标准品购于德国Dr. Ehrenstorfer公司,纯度≥99.5%;称取100 mg阿特拉津,溶于1 L甲醇,配制成100 mg·L-1的阿特拉津的甲醇溶液。

超净工作台:SW-CJ-2FD双人单面净化工作台(中国智净净化设备有限公司)。

1.2 试验设计

为使阿特拉津对微生物保持高浓度的逆境胁迫,定量得到微生物对阿特拉津的响应数据,配制100 mg·L-1的阿特拉津的甲醇溶液,取480 mL溶液至24 kg沉积物中,机械混合,使沉积物中阿特拉津浓度达到2.0 mg·kg-1。与此同时,取240 mL纯甲醇溶液至12 kg沉积物中机械混合待用。模拟试验采用如下3个处理:(1) 空白沉积物处理(空白处理,CK);(2) 沉积物中添加阿特拉津,未种植沉水植物(非根际沉积物处理,AT);(3) 沉积物中添加阿特拉津,种植穗花狐尾藻(根际沉积物处理,AT-P)。

取9个培养箱,每组处理设置3个平行培养箱。根据上述处理,分别在每个培养箱中放置4个塑料盆,每个塑料盆中加入1 kg沉积物,虹吸法加入50 L暴晒后的自来水进行培养,并定期补充上覆水抵消蒸发。AT处理的培养箱中所取沉积物视为非根际沉积物;AT-P处理培养箱中均匀种植60株株长20 cm的穗花狐尾藻,将其根系黏着沉积物视为根际沉积物。试验运行60 d,每隔15 d取各自沉积物样品。每次取样后将取出的塑料盆中的沉积物和植物样丢弃,不再放回培养箱。

1.3 测定方法

1.3.1 沉积物理化性状测定

沉积物可溶性有机碳(DOC)测定釆用超纯水浸提(m(土)∶m(水)=1∶5),25 ℃振荡30 min后,在3 500 r·min-1下离心20 min,上清液过0.45 μm有机滤膜后用Varia TOC cube总有机碳分析仪(德国Elementar公司)进行测定[17]。沉积物可溶性硝态氮和铵态氮采用1 mol·L-1KCl浸提(m(土)∶m(水)=1∶5),25 ℃振荡30 min后,在3 500 r·min-1下离心20 min,上清液过0.45 μm有机滤膜后用AA3全自动连续流动分析仪(德国SEAL Analytical GmbH公司)进行测定[18]。

1.3.2 沉积物中脱氢酶活性测定

称取4 g沉积物于试管中,加入2 mL氯化三苯基四氮唑(TTC)溶液(体积分数为1%)和2 mL葡萄糖溶液(体积分数为1%)摇匀,同时每个处理用2 mL三羟甲基氨基甲烷缓冲液代替TTC作为对照。将试管于恒温箱暗室37 ℃培养24 h,加甲醇20 mL,移入50 mL三角瓶振荡1 h后过滤,取滤液测定脱氢酶活性(mg·(kg·d)-1)[19]。

1.3.3 沉积物中细菌数量测定

称取2 g沉积物于灭菌离心管中,添加无菌水配制成稀释度为10-1的悬液,于30 ℃下振荡混匀1 h,再配制成稀释度为10-2、10-3、10-4、10-5和10-6的系列悬浮液,移取0.1 mL接种于盛有灭菌培养基的培养皿中,涂布均匀。每个浓度梯度设置3个重复,于30 ℃培养。细菌的数量分别以每克沉积物中细菌数量的对数计[20]。

1.3.4 沉积物中阿特拉津降解菌筛选

称取沉积物鲜样5 g于含有45 mL无菌水的三角瓶中,在25 ℃、150 r·min-1转速下振荡1 h,吸取1 mL沉积物悬液用于梯度稀释,涂布于基础无机盐培养基平板,该培养基以阿特拉津为唯一氮源。将平板放在25 ℃培养箱中培养至有菌落产生,挑取菌落在LB培养基上进行划线纯化,再将其转接至液体无机盐培养基中培养。

1.3.5 沉积物中阿特拉津降解菌的鉴定

以菌株基因组DNA为模板,对其16S rRNA基因进行克隆和分析。16S rRNA的PCR引物为:27F(5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’)和1492R(5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’),PCR扩增条件为:95 ℃预变性2 min,95 ℃变性30 s,58 ℃退火30 s,72 ℃延伸90 s,共35个循环,最终72 ℃延伸10 min[21]。使用1%琼脂糖凝胶电泳检测扩增产物大小并用试剂盒纯化PCR产物,纯化后的产物送至上海美吉生物公司测定全长序列。序列在NCBI网站中的GeneBank数据库比对,使用MEGA 6.0软件中的Neighbor-Joining法对菌株的16S rRNA基因序列构建系统发育树,并通过1 000次重抽样(bootstrap)来评估所得结果的可靠性。

1.4 数据处理和分析

各项指标测定每处理重复3次。用OriginPro 8.5和SPSS 18.0软件进行绘图及统计分析,所有结果均表示为平均值±标准差(mean±SD),方差分析采用Tukey显著性检验,当不同处理间有显著差异时,先标注最小值,图中误差线表示标准差。

2 结果(Results)

2.1 沉积物中DOC含量变化

沉积物中DOC含量会随培养时间的增加而变化,如图1所示。在AT-P(根际)、CK(空白)和AT(非根际)处理中,第15天时DOC含量出现了明显的下降,随后呈上升趋势。培养结束时,DOC含量与初始值相近。在培养第30天时,根际沉积物中DOC含量显著高于未添加阿特拉津且未种植物的空白沉积物(P<0.05)。在第45天时,非根际、根际沉积物中DOC含量分别为(327.35±7.50) mg·kg-1和(304.18±8.32) mg·kg-1,差异显著(P<0.05)。其他时间内,实验处理中的DOC含量与对照处理中的DOC含量并无显著差异(P>0.05)。

图1 阿特拉津胁迫下AT-P(根际)和AT(非根际)沉积物中可溶性有机碳(DOC)含量比较注:AT-P表示添加阿特拉津且种植穗花狐尾藻的沉积物,CK表示未添加阿特拉津且未种植植物的沉积物,AT表示添加阿特拉津但未种植植物的沉积物;图中不同小写字母表示阿特拉津胁迫下2种处理沉积物中DOC含量差异显著(P<0.05)。Fig. 1 The comparison of total dissolved organic carbon (DOC) concentrations in AT-P (rhizosphere) sediment and AT (non-rhizosphere) sediment after atrazine exposureNote: AT-P, CK and AT represent the sediment treated with atrazine and Myriophyllum spicatum, sediment treated without atrazine and M. spicatum, and sediment treated with atrazine but without M. spicatum, respectively; different lowercase letters represent significant differences among the concentrations of DOC in two treatment sediments after atrazine exposure (P<0.05).

2.2 沉积物中硝态氮和铵态氮含量变化

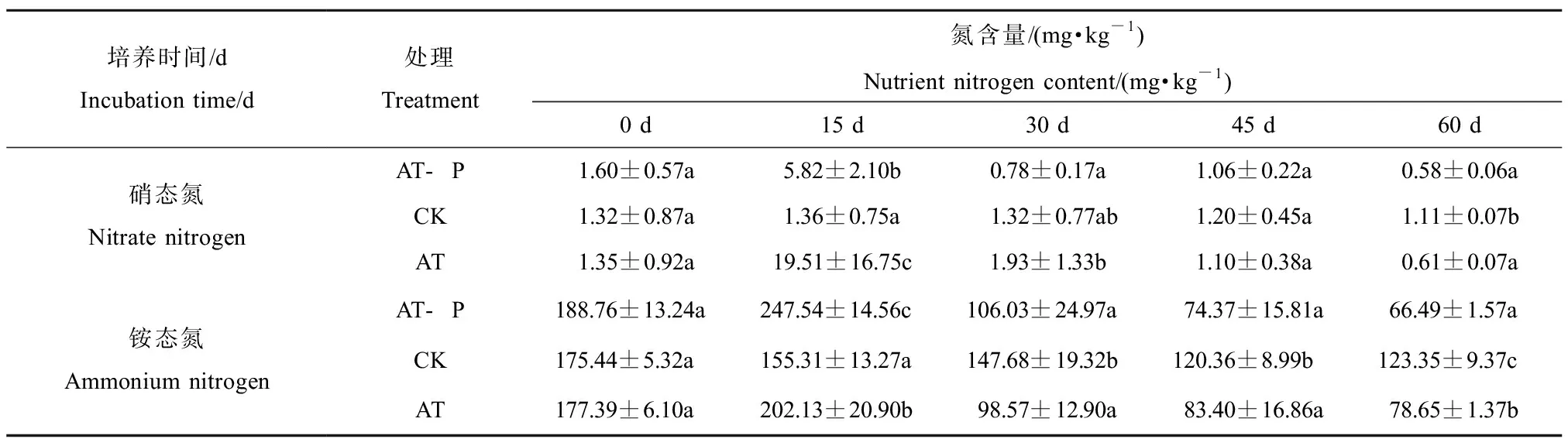

如表1所示,AT-P(根际)及AT(非根际)处理沉积物中硝态氮含量在培养第15天时显著上升,分别达到(5.82±2.10) mg·kg-1和(19.51±16.75) mg·kg-1,随后含量一直呈下降趋势,在培养第60天时下降为(0.58±0.006) mg·kg-1和(0.61±0.07) mg·kg-1。在整个培养过程中,非根际处理中硝态氮含量均高于根际处理,CK(空白)沉积物中硝态氮含量呈缓慢下降趋势。培养结束时,根际和非根际沉积物中硝态氮含量显著低于CK(空白)沉积物;与此同时,根际和非根际沉积物铵态氮含量整体呈先增加再减少的趋势。培养第15天时,AT-P(根际)处理和AT(非根际)处理沉积物中铵态氮含量都显著增加达到最高值,分别为(247.54±14.56) mg·kg-1和(202.13±20.90) mg·kg-1。在培养30 d和45 d时,根际沉积物和非根际沉积物中铵态氮含量无显著差异。在整个培养过程中,CK(空白)沉积物中铵态氮含量呈缓慢下降趋势。

表1 沉积物中硝态氮和铵态氮含量的变化Table 1 The content variation of nitrate nitrogen and ammonium nitrogen in sediments

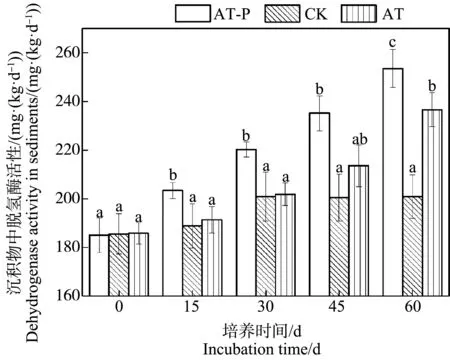

2.3 沉积物中脱氢酶活性变化

种植穗花狐尾藻后,在整个培养过程中,AT-P(根际)处理沉积物中脱氢酶活性一直显著高于AT(非根际)处理和CK(空白)处理(P<0.05)。如图2所示,第15天时,AT-P、CK和AT处理中脱氢酶活性分别达到(203.42±3.38)、(188.84±9.12)和(191.39±5.42) mg·(kg·d)-1。随着培养时间增加,根际和非根际沉积物中脱氢酶活性也持续增加,CK(空白)沉积物中脱氢酶活性基本保持稳定。到实验结束的第60天时,AT-P处理中脱氢酶活性为(253.50±7.82) mg·(kg·d)-1,AT处理中脱氢酶活性为(236.60±6.91) mg·(kg·d)-1,两者比值约为1.07。

图2 阿特拉津胁迫下AT-P(根际)和AT(非根际)沉积物中脱氢酶活性比较注:图中不同小写字母分别表示培养期间不同处理沉积物中脱氢酶活性差异显著(P<0.05)。Fig. 2 The comparison of dehydrogenase activity in AT-P (rhizosphere) sediment and AT (non-rhizosphere) sediment after atrazine exposureNote: Different lowercase letters represent significant differences among the dehydrogenase activity in two treatment sediments after atrazine exposure (P<0.05).

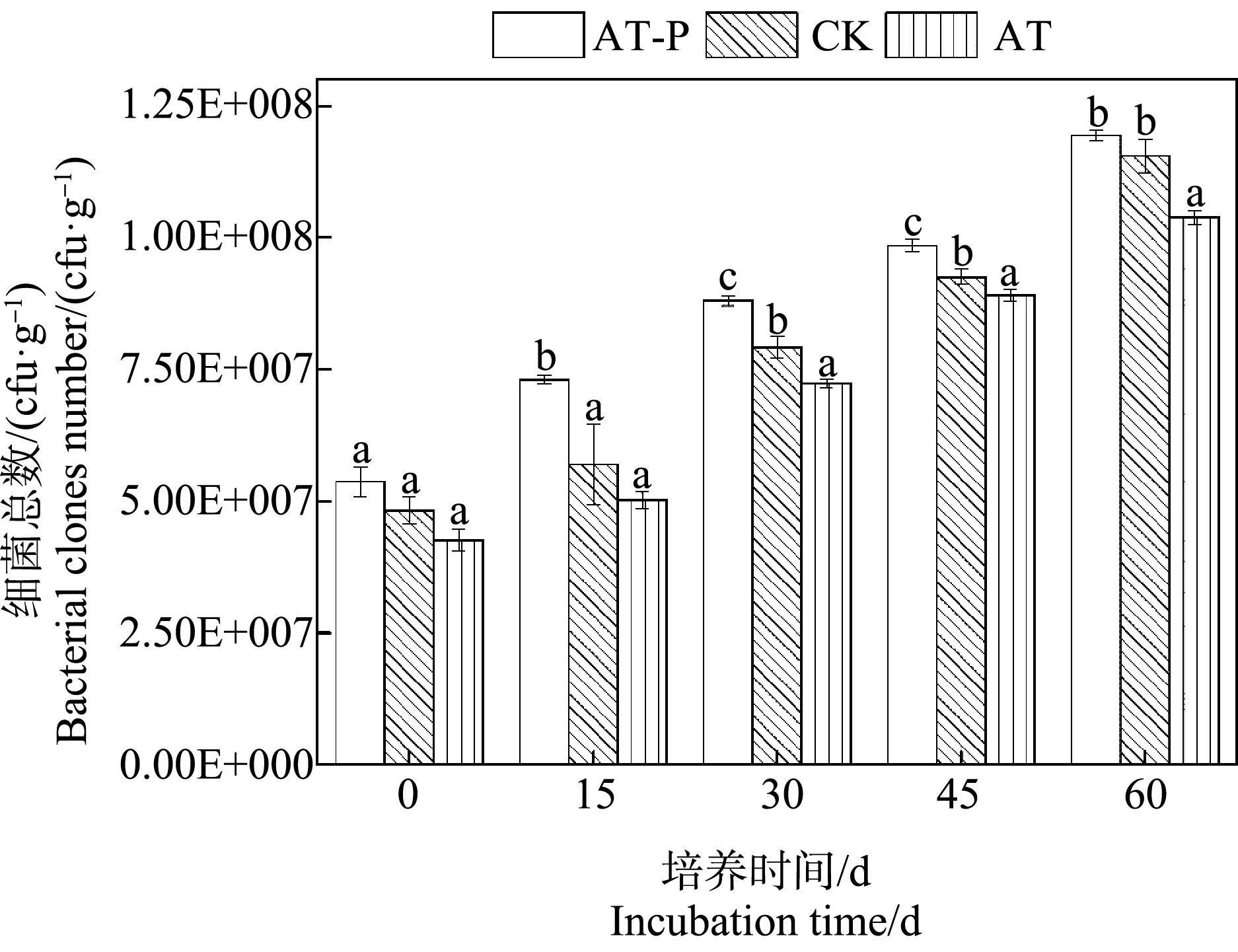

2.4 沉积物中细菌数量变化

种植穗花狐尾藻能显著提高沉积物中细菌的总数。在整个培养过程,AT-P(根际)沉积物中细菌总数始终高于未种植植物的AT(非根际)沉积物。如图3所示,在培养60 d内,沉积物中细菌数量随培养时间的增加而增加。在培养15 d和30 d后,AT-P处理中细菌总数显著高于CK和AT处理(P<0.05)。在培养结束的第60天,AT-P和CK处理中细菌数差异不显著(P<0.05),但均高于AT处理,此时,AT-P、CK和AT处理中平均细菌总量分别为1.19×108、1.15×108和1.04×108cfu·g-1。

图3 阿特拉津胁迫下AT-P(根际)、CK(空白)和AT(非根际)处理沉积物中细菌总数变化注:图中不同小写字母分别表示培养期间不同处理沉积物中细菌数量差异显著(P<0.05)。Fig. 3 Changes of the bacterial quantities in AT-P (rhizosphere), CK (control) and AT (non-rhizosphere) sediments after atrazine exposureNote: Different lowercase letters represent significant differences among the bacterial population in two treatment sediments after atrazine exposure (P<0.05).

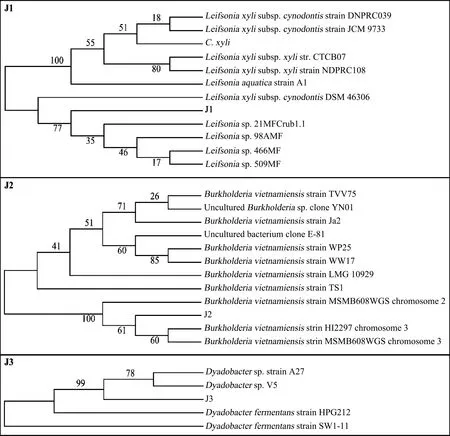

2.5 沉积物中阿特拉津降解菌的筛选与鉴定

本研究从不同沉积物中筛选出3株以阿特拉津为唯一氮源生长的菌株,分别命名为J1、J2和J3,其中,J1为非根际沉积物(AT)中筛选得到的菌株,J2、J3为根际沉积物(AT-P)中筛选得到的菌株,通过对不同菌株的16S rRNA进行扩增测序,将J1、J2和J3的16S rRNA基因序列用BLAST程序与GenBank中已登录的16S rRNA基因序列进行序列同源性比较,并构建系统进化树对细菌进行分类。如图4所示,J1细菌与赖氏菌属(Leifsoniasp.)的4株菌在系统进化树上处于同一分支,推测J1为Leifsoniasp.菌属;与此同时,J2细菌与2株伯克氏菌属(Burkholderiasp.)的系统进化树上处于同一分支,推测J2为Burkholderiasp.菌属;J3细菌与成对杆菌属(Dyadobactersp.)的2株菌在系统进化树上处于同一分支,推测J3为Dyadobactersp.菌属。

图4 以阿特拉津为唯一氮源的J1、J2和J3细菌的16S rRNA基因序列系统进化树注:图中括号表示系统发育分析的基因序列登录号,黑色粗体表示鉴定出的菌种J1、J2和J3,分支上面数值显示相关分类群在测试中聚集在一起的百分比(1 000个重复)。Fig. 4 Phylogenetic trees of J1, J2 and J3 strains using atrazine as a sole nitrogen sourceNote: Accession numbers of the gene sequences used for the phylogenetic analysis are shown; J1, J2, and J3 were indicated by bold; the percentage of replicate trees in which the associated taxa clustered together in the bootstrap test (1 000 replicates) is shown next to the branches.

3 讨论(Discussion)

植物生长能改变其根际微环境。DOC能够增强土壤或沉积物中有机污染物的溶解,对有机污染物的生物有效性及迁移过程都有重要影响[22-23]。在培养15 d时,根际和非根际沉积物中DOC含量出现了明显下降,随后都呈上升趋势,可能是因为在培养前15 d内阿特拉津的浓度较高,阿特拉津降解菌代谢旺盛导致了沉积物中DOC下降。据报道,在淹水条件下,土壤矿质态氮主要以铵态氮为主,水稻根系对铵态氮的强烈吸收会导致根际铵态氮含量显著下降[24]。在本培养试验后期,根际沉积物中铵态氮含量低于非根际沉积物,在培养结束时,差异达到显著水平(P<0.05),可能是因为穗花狐尾藻对铵态氮的吸收所致。实际上,沉积物硝态氮的变化也与此类似,只是硝态氮不易滞留在沉积物中,故其变化并不明显。从沉积物总的碳氮循环看,氮的变化更能反映植物存在下微生物对阿特拉津的降解。植物和微生物对土壤脱氢酶活性变化起着重要作用[25]。在阿特拉津污染土壤中,种植狼尾草(Pennisetumclandestinum)的土壤脱氢酶活性比未种植植物时增加了7倍[15]。在本实验中,根际沉积物中脱氢酶活性始终高于非根际沉积物,在培养结束时,根际沉积物脱氢酶活性比非根际沉积物的高7%,表明穗花狐尾藻对沉积物中脱氢酶活性产生了显著影响。

在施用阿特拉津和种植穗花狐尾藻后,沉积物中酸杆菌门(Acidobacteria)和硝化螺旋菌门(Nitrospirae)的相对数量分别增加[26]。在本实验中,非根际沉积物中细菌数量一直显著低于空白处理(P<0.05),说明阿特拉津介入会抑制细菌生长,给沉积物带来生态风险。杜浩[27]利用平板计数法研究了10 mg·kg-1阿特拉津对土壤细菌群落的影响,结果表明,阿特拉津对细菌总数有明显的抑制作用,该结论同本研究得到的结果基本一致。与之相反,Kolekar等[28]的研究表明,在1 000 mg·kg-1阿特拉津污染土壤中,阿特拉津降解菌与其他天然微生物的数量均随培养时间增加而增加。可能是因为土壤微生物可以利用高浓度的阿特拉津作为碳源和氮源,当阿特拉津浓度较低,不足以为细菌生长提供足够氮源与氮源,相反会对细菌生长产生一定抑制作用。在种植穗花狐尾藻后,本研究中根际沉积物中细菌数量一直显著高于非根际沉积物(P<0.05)。有报道称,在培养80 d后,土壤中23%~30%的初始浓度为19.52 mg·kg-1的阿特拉津被铺地狼尾草(Pennisetumclandestinum)降解[15]。植物根系分泌物可增加植物对污染物生物利用度,也是根际微生物生长代谢或共代谢的基质[29]。这表明,穗花狐尾藻能直接降解阿特拉津和产生根系分泌物来解除阿特拉津对细菌群落的伤害[26],在一定程度上缓解阿特拉津对沉积物微生物的胁迫。随着培养时间的推移,植物根系越来越发达,根际沉积物中的细菌数量也随之增加。

部分微生物能将阿特拉津作为碳源和氮源,从而降解阿特拉津。在土壤中,阿特拉津主要在微生物作用下脱去烷基或被羟基化[30]。有研究报道,从耕作土壤中分离出的阿特拉津降解菌主要包括节杆菌属(Arthrobactersp.)、螯合杆菌属(Chelatobactersp.)和寡氧单胞菌属(Stenotrophomonassp.)[31-32]。沉积物中阿特拉津降解菌也偶有报道,包括类诺卡氏菌属(Nocardioidessp.)、路德维希肠杆菌(Enterobacterludwigii)和戴尔福特菌(Delftiatsuruhatensis)[33-34]。在本实验中,根际和非根际中都筛选出了能够以阿特拉津为唯一氮源生长的菌株。非根际沉积物中筛选得到Leifsoniasp. J1。目前少见Leifsoniasp.降解阿特拉津的报道,只有一篇文献报道称从阿特拉津溢油位点分离出的Arthrobactersp. TC1基因组与Leifsoniasp.具有高度相似性[35]。与此同时,从种植穗花狐尾藻的根际沉积物中筛选得到了Burkholderiasp. J2和Dyadobactersp. J3。有文献报道,Burkholderiasp.含有atzA和atzB这2种阿特拉津降解基因,其中,atzA基因能将阿特拉津降解为羟基阿特拉津,atzB基因能将阿特拉津降解为氰尿酰胺(ammelide)或脱异丙基羟基阿特拉津(N-isopropylammelide)[36]。不同于Burkholderiasp.,Dyadobactersp.是一种未报道过的阿特拉津降解菌。总之,水生植物的种植可能促进了细菌对阿特拉津的降解作用,增加了沉积物中可被筛选利用的阿特拉津降解菌的种类[37]。