当代文学作品的图像化审美转型

2020-01-26赵诚

摘 要:随着电子传播媒介的发展和改进,文学作品的图像化已经成为重要的发展趋势。随之而来的是图文本对于传统文学审美范式的改变。当下的图文本文学具有直观化、大众文化性、心理距离的消解等特征,在此基础上,语图互文成为图像化审美的主要范式。尽管图文本改变了文学的基本表现方式,并在很大程度上引导着文学审美范式的转型,但是其作为文学作品的本质并没有发生改变,因此将文化诗学作为图文本阐述的一个向度有其合理性和必要性。以《活着》的影视改编作为例证,阐述图像时代文学作品审美范式的转型。

关键词:活着;图文本;审美特征;审美范式;文化诗学向度

基金项目:本文系国家级大学生创新创业训练计划项目(201910364029)研究成果。

美国学者M.H.艾布拉姆斯曾在其著作《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》中提出“文学四要素”的观点,认为文学是一个由世界、作家、作品、读者四要素有机组合起来的系统,这一观点对当代文学理论的建设发挥了重大作用,指导着文学理论的研究与发展。随着时代的进步,如今的文学作品已经突破了语言文字这一传统的载体,图像化的表达在文学系统中逐渐占有重要的地位,主要体现在文学媒介方面,传统的语言文字媒介融合了图像语音文本,呈现出“语图互文”的审美态势[1]。在此现实语境下,“文学四要素”说开始面临新兴要素的挑战,传统的审美范式只有进一步进行图像化转型才能更好地适应读图时代的文学特征。

一、图文本文学的审美特征

进入图像时代以来,文学的基本载体发生了革命性的改变,作为文学新载体的图文本呈现出了新的审美特征,这在一定程度上颠覆了传统文学的审美范式。这种颠覆表现在两个层面:一方面是图像这一新载体的出现直接导致文学内部审美诸要素之间的重新组合;另一方面是艾布拉姆斯所谓“文学四要素”中的世界被改变,从而间接地改变了文学的生存空间[2]。基于上述两个层面的影响,图文本文学的审美特征呈现出直观性、大众文化性以及心理距离的消解等特征。

首先,图文本文学有明显的直观化特征。图文本依托于数字媒介,以图像作为文学载体,相对于传统的语言文字载体而言,图文本能够更加直观地向读者阐释作品的内容,图像由原来对于文本意蕴的延伸,转变为如今文本更多的作为图像的补充而存在。直观性的审美特征能够更清晰地向读者传达出作品的叙事结构,富于色彩变化和镜头叙事特色的图像能够使读者更好地沉浸在作品构建的世界里,提升阅读快感。然而,过于具象化的文本必然导致文学文本意蕴延宕性的减弱,文学意象的直观性表达削弱了意象的内涵空间,中国古典文论中所谓“言有尽而意无穷”在图像化的语境下难以得到充分显现。

其次,图文本文学是大众文化的突出表现形式。图文本文学作品有着明显的去精英化倾向,呈现出大众文化的特征。作为艺术生产的一种形式,图像化的文本为了迎合更大范围内的作品接受者,必然对传统文学文本进行世俗化的二度阐释。基于大众文化的商品化、标准化、强制性、意识形态属性等特征,法兰克福学派的一些学者在20世纪提出了文化工业的概念:由于大众传播手段的迅速发展,当代大众文化全面崛起,使工商业和文化联成一体,形成所谓“文化工业”[3]。图文本作品以数字媒介为载体,成为文化工业生产中的一环,具有明显的机械复制倾向,这也成为图文本文学大众文化特征的一个重要表现。

最后,图文本文学作品造成了文学审美心理距离的消解。瑞士心理学家、文学家爱德华·布洛(Edward Bullough,1880-1934)指出,外在时间空间的距离放进艺术领域之中,最后都会归流于“心理距离”[4],这种“心理距离”能够使接受主体将特定的情感转移到对象上来,从而获得美的享受。文学接受的审美心理机制是一个复杂的系统,当读者面对文学作品中的审美现实,其审美的心理过程要经过“诉诸想象——产生感知——唤起情感——进入审美判断和审美玩味”这样一个过程[5]。然而对于图文本文学的接受而言,读者所面临的是一个直观的审美对象,难以在此基础上产生再造性想象和创造性想象,文学接受的审美心理過程被打断,从而产生了审美心理的“失距”现象,文学的审美空间呈现出碎片化特征,文学审美想象趋向褪色乃至消逝,传统的文学审美范式已不再适用于图文本的审美分析。

二、语图互文:当代文学作品的图像化审美范式

基于图文本文学的三大审美特征,传统的以语言为中心的审美范式在图像化时代逐渐转向语图互文的审美范式。事实上,语图互文的美学阐释方式并非当代人首创,中国古代的题画诗、古典小说绣像等均是语图互文的表现。古典的语图互文模式一般情况下只是将图像作为文字的补充,以提升文本的审美情趣。现代意义上的语图互文通常是将图像作为文学阐释的一种方式,用图像去阐释文学文本,揭示文学文本的意义[6]。电影《活着》对文学文本的改编实现了对原作中“活着”哲学的再度创造,以图像的方式重新阐释了文学文本的深刻内涵。

(一)以镜头语言取代文字阐释。张艺谋执导的电影《活着》对原作进行了很大程度的改编,主要体现在情节上与原作存在很大的差异。但是电影对于文本的改编本来就不是要绝对忠于原著,而是通过电影特有的叙事方式再现原作的主题思想。电影《活着》以镜头叙事代替文字叙事,意味着作品的叙事主体发生转移,原作中的“我”被电影排除在外,转而以福贵的视角来讲述整个故事,提升了接受者的代入感。镜头叙事的直观性也表现在人物形象的心理特征无法以原作的形式展示出来,因此人物的动作、神态、语言等成为了镜头叙事的主要关注点。

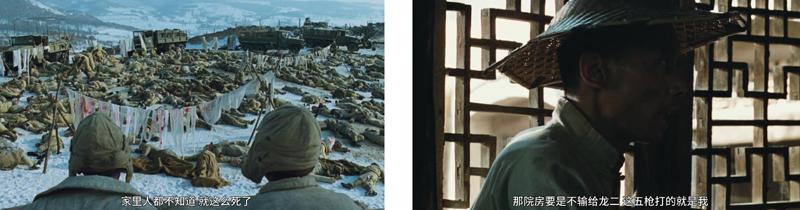

(二)利用色彩的配合强化文本的情感表达。相比于传统的语言文本,图文本的色彩配合是其显著的优势之一。《活着》对于色彩的运用没有停留在审美层面,而是进一步升华为用色彩为叙事服务[7]。电影开头纯黑色的背景上用血红色写下“活着”二字,强烈的色彩对比暗示了整部作品的悲剧倾向,这是原作无法比拟的阐释方式。电影中对战场的描写更是体现出色彩的冲突——以白雪皑皑的大地作为背景,大地上的事物以黑色为主,充分展现了战争的惨烈,给观众以真实的审美体验,增加了图文本与接受者之间的共鸣。除此之外,电影中的光线、形体等要素相互配合,进一步加强了作品的情感表达和美学特征。

(三)话语的情感表达增加了图文本的审美情趣。与传统纸质文本的审美方式相比,图文本一个更为显著的特征就是演员能够将原本承载于纸上的文字以富有情感色彩的话语表达出来,从而增强语图互文的审美情趣,进一步提升其艺术张力。原作中写到福贵见证了多年前占据了自家家产的龙二被处决之后,回家时“脖子上一阵阵冒冷气”,心里想到若不是自己的败家行为,现在被处决的应该是自己。等到福贵回到家里,把发生的一切事情告诉家珍,家珍“也吓得脸蛋白一阵青一阵,嘴里咝咝地说:‘真险啊。”经过影视改编之后的《活着》在此情节上的描述由于加入了福贵语言的情感色彩则更为生动:福贵用低沉且略带颤抖的语气告知家珍龙二被处决的消息,急促的语言表达将短短的一句“那五枪打的本该是我”深刻地展示给了观众。在这一情节中,福贵的语言表达经过图文本的展现变得更加深刻,增强了作品的审美力度。

总之,以图文本来阐释文学作品的全新范式为原有的文本带来了新的美学特征,在很大程度上扩展了文学批评以及文学生产创作的美学路径。但同时也应该注意到,图文本的阐释不可避免地造成了作品审美意蕴延宕性的减弱等问题,将文学作品的美学内涵指向一元性,文学作品的阐释空间随之缩小。

三、图文本的文化语境与文化诗学向度

美国学者格林布拉特(Greenblatt,1943- )以新历史主义为基础,提出了文化诗学理论,认为对于文学作品的阐释一定要与特定的文化语境发生互动,他反对孤立的文本细读,试图在文学阐释中恢复批评的历史维度,重建文本与语境之间的互动关系[8]。文学作品的图像化审美作为一种对于文学作品的全新阐释,也应当纳入特定的文化语境当中,将文化诗学的倾向作为利用图文本阐释文学审美特征的一个向度。

一方面,文学图像化的本质依旧是一种文学活动,其审美特征应当纳入相应的文化语境之中,研究其与特定历史之间的互动关系。现实地看,文学图像化生产依旧是一种包含着审美价值的生产[9],以图像批评的方式去阐发文本的美学意蕴,必然会受到相应文化语境的干涉。电影《活着》与原作共同讲述了个人命运在时代洪流中的无能为力,进而阐发“活着”这一哲学理念。改编后的影视作品删除了原作中一些不适宜利用图像表达的内容,把原作中碎片化的叙事通过时代背景连缀起来,将有庆、凤霞之死置于相应的文化语境当中,整体的情节围绕着叙事核心不断推进,使得主题的表述更加明确,降低了观众的接受难度。

另一方面,正如前文所言,文学图像化具有大众文化的显著特征,因此从文化角度阐发其美学特征便成为了重要的批评方式。若将电影《活着》置于文化工业的视域下来看,可以发现张艺谋对于原作的改编体现了一种图像化时代文学多元辐射性的特点。也就是说,图像时代的文学作品不再仅限于作者一人的创作,而是辐射到了社会文化语境的方方面面。余华原作中那些具有精英化倾向、难以理解的文字在大众文化的语境下面临着消解,小说内容的阐发在图像化的表达之下更加适应大众的审美趣味,尽管原作依旧是其意义阐发的根基,但是图像化审美转型之后的作品进一步从纵向的深化与横向的拓展解读作品,将其纳入了大众文化语境下的精神生产行列。

文学作品的图像化是当前不可抗拒的历史潮流。随之而来的审美范式的转型必然影响我们对于文本的解读与美学意蕴的发掘。在当前的历史语境下,我们必须关注文学图像化转型之后出现的各种现象,以一种“大历史观”来关照当代的文学生产,将审美的观点作为图文本解读的核心,发掘当代文学图像化发展的新特点。

参考文献:

[1]黄继刚.图像时代文学审美范式探绎[J].浙江社会科学,2016(6):129-135,154,160.

[2]王婷.图像时代文学审美的变异[J].皖西学院学报,2016(3):135-138.

[3]江守义,丁云亮,何旺生.马克思主义文论[M].合肥:安徽大学出版社,2010:183.

[4]杜更胜.图像化时代文学的审美心理距離研究[D].桂林:广西师范大学,2016.

[5]童庆炳.文学活动的美学阐释[M].北京:北京师范大学出版社,2016:364.

[6]张伟.视觉批评何以可能——图像时代文学阐释的视觉转向与审美创构[J].河南社会科学,2017(3):87-93,124.

[7]兰继洲.从文学文本到电影艺术——电影《活着》图像叙事分析[J].电影文学,2020(10):77-79.

[8]《西方文学理论》编写组.西方文学理论[M].北京:高等教育出版社,2018:362.

[9]柴冬冬.文化的张力:论文学图像化的文化诗学之维[J].西安文理学院学报(社会科学版),2016(4):47-51.

作者简介:赵诚,安徽农业大学人文社会科学学院。