巧学思维导图,提升练笔效果

2020-01-25吴怀乐

吴怀乐

摘 要:语言文字的运用能力是语文核心素养的重要组成部分。随文练笔活动,是提高学生语用能力的有效方式之一。思维导图,能发散学生思维,构架起读与写之间的桥梁。本文通过分析《乡下人家》教学案例,从初识导图,激发兴趣;示范模仿,深度阅读;迁移运用,丰富练笔三个方面,探究学生在掌握思维导图的过程中遇到的问题和解决的办法,以及使用思维导图对随文练笔效果的影响。

关键词:思维导图;阅读教学;随文练笔

中图分类号:G623.2 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2020)35-212-02

作文,是学生思维能力与语言文字运用能力的综合体现。作文教学,是教师感到比较棘手的地方。在探索如何提高学生作文水平的问题上,许多教师把目光聚焦在随文练笔的活动中。随文练笔是阅读教学的延伸,是语言文字外化的表现,能较好地把课内阅读理解与语言文字训练相结合,以此提升学生语用能力。

导图,是指一系列在思维实践中总结提炼出来的思维模型,它能直观地帮助我们思考问题、解决问题,是可以直观引导思考的逻辑框架图。导图能帮助孩子在面临任务和问题时,能够紧紧围绕核心问题,从多个维度、多个层次清晰、全面地进行思考,更重点突出、条理分明、有理有据地进行表达,它是一种有助解决问题的思维方式。

基于此,笔者以《乡下人家》阅读教学课为例展开分析,探究学生在掌握思维导图的过程中遇到的问题和解决的办法,以及使用思维导图对随文练笔效果的影响。

一、初识导图,激发兴趣

本班学生在学习《乡下人家》之前,从未接触过思维导图。上课的前一天,笔者先出示了几张其他学生创作的思维导图。以下是对话片段:

师:同学们,这几幅画画得怎么样?

生1:作品很有意思,那里的卡通形象很生动。

生2:这像画,又不完全像画,因为里面有课文的标题和很多的文字。

师:再观察这几幅画文字内容的关联,说说你的发现。

生3:画面中的文字内容是用一些线条或符号联系起来的,形式多为词语。文字内容之间有些区别,像分了类。

生4:画面中的文字内容就像烟花一样,围绕一个中心散开出去。

师:这种既有中心又能够说明文章内容内在联系的工具,叫思维导图。它能够促使我们发散思维。

上述的对话片段中,精心挑选的思维导图作品,激发了以形象思维为主的小学生的兴趣。整个过程以观察和发现为主,学生能较容易地看到直观的图画形象,并发现文字内容之间的逻辑关系。教师相机小结,点明作用。教师先给予范例,让学生对思维导图形成一定的意识,为学生学习使用思维导图作铺垫。

二、示范模仿,深度阅读

1.示范

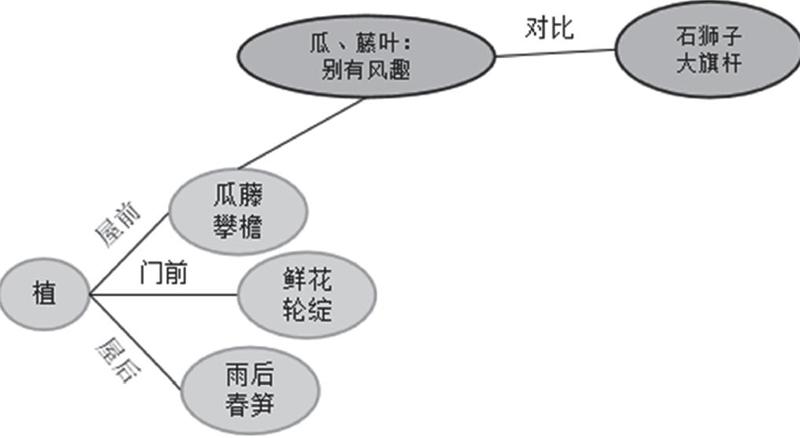

在《乡下人家》第一课时中,师生经过探讨,小结出乡村美景中的七个画面:瓜藤攀檐、鲜花轮绽、雨后春笋、群鸡觅食、群鸭戏水、院落晚餐、伴歌入梦。七个画面被归成了三个类别:植物、动物和人。《乡下人家》一课思维导图的第一级和第二級分支便确定下来了,分支之间的连线上还标注出每个画面所处的位置信息。以下是关于第一个画面“瓜藤攀檐”的教学片段:

师:朗读第一自然段,请你找出一个能形容“瓜藤攀檐”特点的词语。

生1:别有风趣。

生2:可爱。

师:究竟是“别有风趣”,还是“可爱”呢?请说说理由。

生3:“可爱”一词是出现在瓜、藤叶与石狮子、大旗杆对比后,得出来的。而本段最后一句前半部分表达的是,瓜和藤叶构成了一道别有风趣的装饰。因此,“别有风趣”更恰当,它是直接形容瓜和藤叶的。

师:有道理。那我们把所讨论出来的要点以及它们的联系,都记录下来。

以下为“瓜藤攀檐”的导图板书示范:

2.模仿

本文的中心句是“乡下人家,不论什么时候,不论什么季节,都有一道独特、迷人的风景”,因此其余的六个画面,学生以任务“默读2--6自然段,用“~~~~”画出描写风景独特迷人的句子,圈出关键词,并用一两个词写感受”为引导,自主学习,提炼信息。而后,小组讨论,交流信息。完善导图后,全班汇报交流。

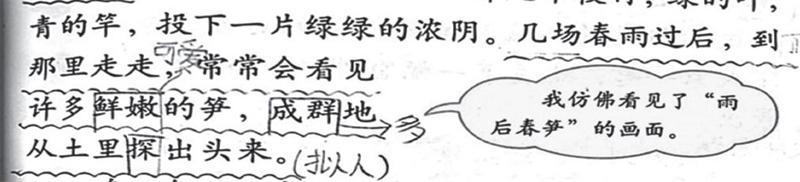

以下是学生对描写“雨后春笋”画面段落的批注以及导图:

在初步教学时,教师要注重引导学生讲出选择关键词的理由。当学生出现不同意见的时候,组织辩论,辩出答案。辩论的过程,即思维碰撞的过程。因为组织语言陈述理由,需要较清晰的逻辑思维。这对学生创作导图起着积极的作用,更有利于课堂呈现出畅所欲言的效果。

教师在示范导图时,要尽量从学生回答中提取、补充信息。在学习新事物的情况下,这是在鼓励学生:只要言之有理,所添加的信息就能成为导图的一部分。每一份导图,都是学生个性思维的体现。需要关注的是,在绘制导图的过程中,仍有部分学生会感到吃力。小组合作便凸显了作用,小组成员能给予一定的帮助。这部分学生会再一次获得模仿学习的机会,通过模仿同伴的导图,聆听同伴的话语,进一步加深对课文内容以及导图的理解。

3.汇报

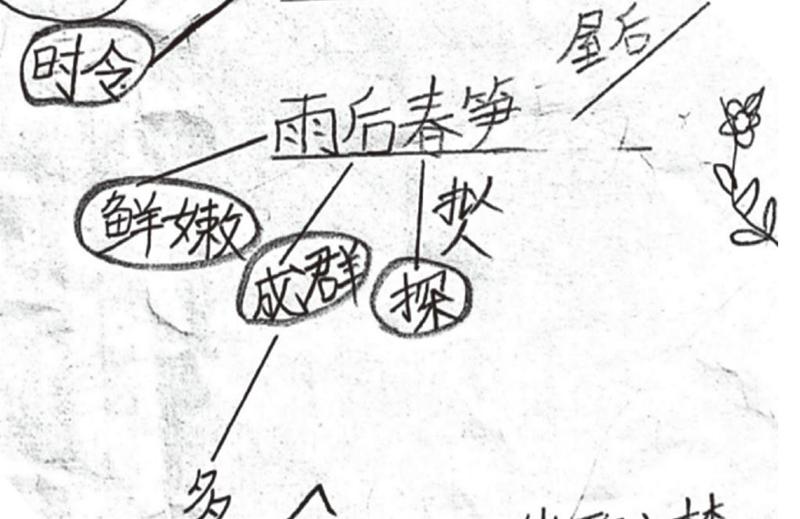

以下是学生关于学习“鲜花轮绽”段落的汇报片段:

生1:我在图上填写的关键词是“时令”,体会到花儿开放很有顺序,很美。这就是美景的独特迷人之处。我还特别关注了“朴素”和“华丽”这一对反义词,并对“朴素中带着几分华丽”存在着疑问。

师:既能体会出花儿开放规律美,又学会了提问。谁来解答?

生2:我觉得可能是这些花比较容易养活,随随便便就能种,没有玫瑰花那么讲究,所以朴素。花的种类多,一簇簇花就显得很华丽。”

生3:我也填写了“朴素”和“华丽”,我认为是农家小院里的装饰很普通、朴素,而五颜六色的花儿又显得十分华丽。所以说,这是乡下人家风景独特迷人之处。(注:这位学生在“朴素”的下一级分支填写了“普通”,“华丽”的下一级分支填写了“色彩多”)

课堂中,仅凭教师一个人的解说与分析,对课文的理解也是有限的。思维导图改变以往课堂一问一答的对话模式,能让学生连贯地思考,促使学生对“乡村风景独特迷人”的多元解读。这种解读是有依据、有顺序且有一定深度的。

三、迁移运用,丰富练笔

运用导图,可以条理化构思,让写作井井有条,思路清晰、内容丰富。写作并不是多么可怕的事情,小学语文教师要从锻炼学生的写作思维出发,让学生掌握制作思维导图的步骤,告别内容干瘪、言之无物的状况,指导学生能够创造性的遣词造句、谋篇布局。同理,与作文紧密相关的随文练笔,也需要导图指引。

思维导图在练笔的过程中能起到的作用至少有三个:1.培养我们发散性思考的习惯;2.迫使我们进行发散思考,并把发散思考的内容具象化地表达出来;3.把一堆元素用关键词的形式排布在一张图上,让我们更容易找到其中可能的关联,从而找出创意。

以往的随文练笔活动为,学生思考后逐句落笔。成文的过程中,时常会有忘记部分已经构思好的词句的现象。成文的效果,不尽人意。结合导图,学生把构思的内容以关键词的形式呈现出来,层层联想,不断扩展。成文时,再以导图为纲,组织语言串联导图内容,能更有条理地完成练笔。

1.导图构思

这是《乡下人家》一课的随文练笔设计:在课文中,我们领略春、夏、秋三个季节独特、迷人的乡村美景。请你展开想象,写一写冬季的乡村美景。

巡堂时发现,有的学生参考课文的导图,在第一级分支处填写动物、植物、人物;有的学生会在第一级分支处填写地点,如:山上、小河、房屋;有的学生会在第一级分支处按照空间顺序填写,如:天空、地面,远处、近处。第二级分支,多数学生会填写具体事物,如:树林、雪花、冰块。第三级分支,多数学生会填写动词、形容词或者是比喻项。在第二级分支与第三级分支的连接线上,不少学生会关注修辞手法的运用。一些比较有创意的学生,开始懂得使用图像来表达意思了。

2.根据导图,完成练笔

以下是一位学生练笔作品:冬天到了,天空灰蒙蒙的,一朵朵雪花在空中飘舞着。若是仔细听,还能听见“刷刷”的声音。地面被盖上了一层厚厚的棉被,仿佛是白色的世界。许多植物被积雪压弯了腰,只有挺拔的松树,依稀可见绿色的身影。不远处,河面结了一层厚厚的冰,像光滑的镜子。有的孩子在河面上滑冰,有的孩子在河边堆雪人、打雪仗。大地上一片欢声笑语。这使乡下的冬天多了一道独特、迷人的风景。

有了导图的提醒,学生练笔的内容变得丰富:有了地点的切换,添加了颜色的点缀,运用了恰当的修辞手法。再辅以独特的儿童视角,描写孩子们的活动,实现了由静到动的变化过程。整个文段的思路清晰、具体生动,字里行间可见蕴含的欢乐情感。

随文练笔活动既能帮助学生加深对课文内容的理解,还能提高语言文字运用能力。在绘制导图的过程中,学生不断地完善细节,积极地进行深度思考,并体会到创新的乐趣,随文练笔的内容也就更高质。因此,思维导图架起了读写结合的桥梁,提高了学生的创作能力,使得课堂练笔教学更见成效。

参考文献:

[1]江伟英.思维导图画出好作文:小学作文轻松入门[M].北京:北京时代华文书局, 2019.7:1

[2]张群.巧用思维导图,做好课堂练笔[J].作文成功之路(上旬),2017(9)

[3]魯月芳.借思维导图之力提高练笔有效性[J].新作文(小学作文创新教学),2017(7)

(作者单位:广州市越秀区执信南路小学,广东 广州 510000)