用地性质与线路区位对社区公交的影响研究

2020-01-18朱苗苗韩志玲阳成伟

李 辉,朱苗苗,韩志玲,刘 洋,阳成伟

(1.河南工业大学 土木工程学院,河南 郑州 450001;2.河南建筑职业技术学院 土木工程系,河南 郑州 450064;3.北京工业大学 北京市交通工程重点实验室,北京 100124)

社区公交最早出现于20世纪20年代的英国,具有不定线路和发车班次、根据乘客的电话招车及提供换乘和短途运输服务等特点。目前关于社区公交的研究主要集中在社区公交线路的优化:Daganzo[1]将乘客的步行、候车、乘车成本与企业运营纳入到考虑范围,构建总成本最小为目标的优化模型。Jerby等[2]从最大化吸引客流的角度对接驳地铁站点的若干公交线路进行优化;Szeto等[3]从乘客出行方面出发,设计的目标函数为乘客候车、在车与换乘成本之和,并对接驳某个换乘枢纽的若干社区公交线路进行优化。方晓丽[4]建立以单位乘客出行时间费用和运营费用最小为目标函数的模型,考虑社区公交客流量、社区公交线路长度、非直线系数等因素,对接驳公交线路进行布设和优化。田志慧[5]构建以服务覆盖率最大和乘客出行总时间最短为目标函数的线网优化模型,考虑单个轨道交通站点的接驳公交数目、接驳公交线路长度等因素,对接驳公交线网进行优化。王浩杰[6]基于轨道交通和接驳公交的协调理论,构建以乘客出行成本和运营商成本之和最小为优化目标,以线路长度、线路能力及轨道交通与接驳公交之间的频率存在整数协调关系为约束条件的接驳公交线网设计模型。Mohayman等[7]研究了多模式下的接运公交网络设计问题,建立了以最小化用户成本、运营成本和社会成本为研究目标的多目标数学模型,并采用蚁群算法进行求解,在模型中考虑了多种可能的接运公交模式。

关于站点影响因素的研究较少涉及。陈源[8]分析了公交社区规划、轨道交通站点和居民出行特征三种影响因素对接驳公交线路布设的影响。熊钰冰[9]分析影响接驳公交站点接驳效率的因素,主要包括接驳客流量、接驳时间、轨道交通站点周围的建筑布局、接驳距离等。杨胜超[10]以客流量为因变量,以站数、班次、长度、站距、速度、乘距、换乘、老年刷卡比例、接驳和位置为自变量,统计分析各个因素对客流量的影响。张思林等[11]以乘客的步行时间成本、候车时间成本、在途时间成本和企业的运营成本最小为目标,考虑步行距离、满载率、发车频率和站间距等因素,建立多目标优化模型,研究社区公交的站点布设问题。郭晨[12]从乘客、运营公司、政府和社会三个角度分析灵活型公交服务系统站点选址所涉及的因素,构建多目标、多参数阶段的选址模型,确定灵活型公交服务系统所服务的小区站点。

通过国内外研究现状可知,关于社区公交的研究主要侧重于线路的优化,通过建立优化模型对线路进行优化设计。有较少文献关于站点布局影响因素的研究,考虑的影响因素主要为线路特征、运营指标等,如线路长度、发车频率、站距等。

用地性质不同吸引的交通量也会不同,对社区公交的需求也会不同;而线路区位不同,公交站点的服务范围不同,乘客的出行范围不同,对社区公交的需求也不同。用地性质和线路区位是影响社区公交布局的重要因素,而已有研究较少考虑这两种因素的影响,因此,本文通过SP和RP调查分析用地性质和线路区位对社区公交的影响。

1 社区公交现状调查分析

1.1 现状调查

截至2018年,郑州市已经开通50多条社区公交,主要用于连接小区、医院、客运站、公交站等,吸引大量人流区域与轨道交通站点客流,以“S”开头区分于普通公交。考虑线路区位和线路首末站用地性质影响,选取4条线路进行调查分析,如表1所示。本文主要通过实地调查对线路各个站点的上下客人数进行统计分析,并依据问卷调查对出行者的基本信息、出行特征、出行意愿等进行分析。调查时间为工作日的7:30—9:30和17:30—19:30。

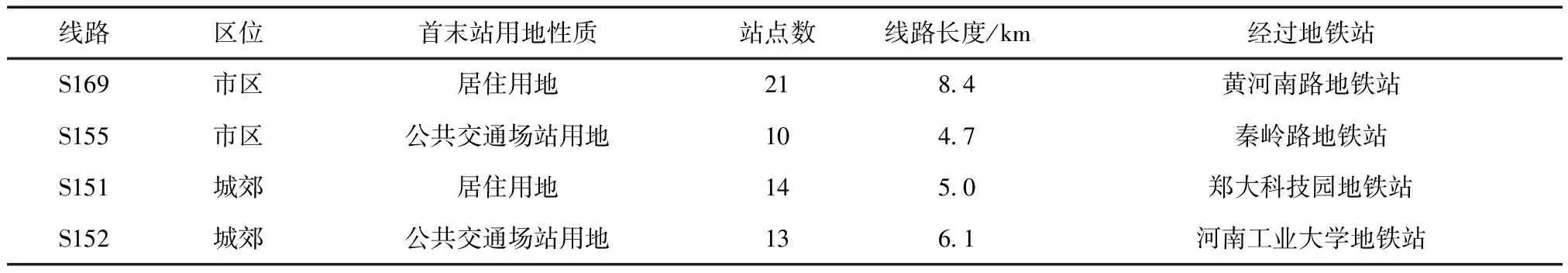

表1 社区公交线路

1.2 乘客基本出行特征

1.2.1 性别

出行者中男性占38%,女性占62%,女性远大于男性。主要因为女性的出行目的更加多样化,如购物、娱乐等,且这个特点在中年及老年女性中尤为明显,相比之下男性的出行目的较为单一。

1.2.2 年龄

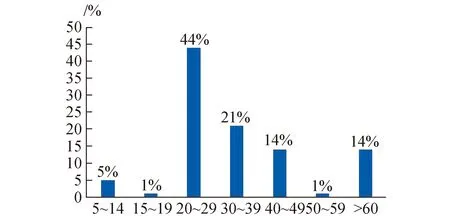

出行者年龄主要集中在20~49岁。其中20~29岁的乘客占44%,多为在校大学生或城市上班族,由于个人经济能力有限,无私家车或长期乘坐出租车,所以选择乘坐方便快捷的社区公交;其次为30~39岁,占21%,多数已经成家立业,由于经济条件且出行目的不仅为了上班,出行更加多样化,如家庭主妇出门购物或参加娱乐活动;40~49岁和60岁以上的乘客各占14%,前者多数具有稳定的工作单位,由于交通情况而选择社区公交,后者则由于年龄偏大,坐公交出行方便且花费较少;其余年龄段的乘客占比较小。因此,个人经济条件、出行目的和年龄过高是影响社区公交出行的主要因素,如图1所示。

图1 年龄分布

1.2.3 家庭人口数

家庭人口数的分布主要集中在3~4人,两者之和占60%,此类乘客乘坐社区公交时一般是单独出行,而且这些家庭大部分经济条件有限,无私家车,属于典型的城市小家庭,如图2所示。

图2 家庭人口数

1.2.4 月收入

乘客月收入主要集中在2 000~5 000元间的工薪阶层,可基本满足生活需求,但购买私家车仍有一定负担。且公交车的性价比较高,基本上能满足出行需求。月收入低于2 000元的主要是学生,而月收入高于5 000元的大都拥有私家车。因此,乘客的月收入基本集中在2 000~5 000元之间,如图3所示。

图3 月收入分布

1.2.5 职业

乘客主要集中在大中专学生、服务业、教育研究业人员。由于大中专学生的时间较为充裕,但收入不高,为减少支出,通常会选择乘坐公交车出行。服务业人员收入不高,在满足交通需求的情况下多选择公交出行。教育研究业人员主要为教师,多选择绿色出行,如图4所示。

在农村的发展中,乡村振兴战略是许多农民共同的愿望和目标,同时也是新的历史背景下对“三农”工作提出的新要求,具有非常重要的时代意义。在进行乡村振兴的过程中进行农业技术的推广是推进农业现代化的手段,同时能够在一定程度上促进农村地区的建设和经济的发展。所以,在这个历史背景之下,进行基层农业技术的推广工作非常的重要。本文阐述的主要问题是农业技术推广中存在的问题,同时提出了相应的解决措施。

图4 职业分布

1.2.6 出行目的

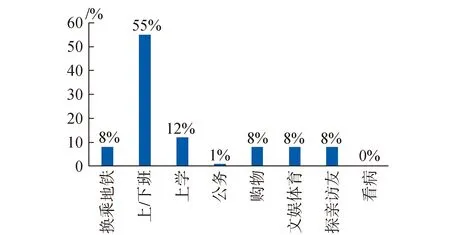

出行目的主要为上/下班,占55%,由于调查时间多为早高峰和晚高峰,因此,上/下班的出行目的较多。乘客主要集中在大中专学生、服务业、教育研究业人员,这一现象产生的主要原因是大中专学生等人的时间较为充裕、但却是收入不高的人群,为减少支出在地铁通行的范围外通常会选择乘坐公交车出行。服务业人员通常会在离家庭较近的地方上下班,而且服务业收入普遍不高,他们会在能满足自身交通需求的前提下选择减少支出的公交方式。教育研究业人员基本上为教师,教师思想较为贴合国家政策,体现出节能减排、绿色出行思想,如图5所示。

图5 出行目的分布

2 社区公交的影响因素

2.1 用地性质

2.1.1 客流量

图6为不同首末站用地性质下社区公交吸引的客流量。由图6可知,当社区公交首末站的用地性质为居住用地时,其吸引的客流量占64%,而用地性质为公共交通场站用地时,客流量占36%。

图6 不同首末站用地性质下社区公交的客流量

2.1.2 乘坐社区公交前使用的交通方式

图7为不同用地性质情况下,乘客乘坐社区公交前使用的交通方式。由图7可知,乘客使用的交通出行方式主要集中在步行、公交、小汽车、共享单车和地铁。当用地性质为居住用地时:使用步行接驳社区公交的占50%;其次为公交,占25%。而用地性质为公共交通场站用地时,选择公交接驳社区公交的大于步行,占62%。

图7 乘坐社区公交前使用的交通方式

2.2 线路区位

2.2.1 客流量

图8为不同线路区位下社区公交吸引的客流量。由图8可知,当社区公交布置于市区,其吸引的客流量占67%,而位于郊区时,客流量占33%。

图8 不同线路区位下社区公交的客流量

2.2.2 乘坐社区公交前使用的交通方式

图9为不同线路区位下,乘客乘坐社区公交前使用的交通方式。由图9可知,乘客使用的交通出行方式主要集中在步行、公交、电动车、共享单车及地铁。当布设的社区公交线路位于市区时:使用步行接驳社区公交的占68%;其次为公交,占16%。而当布设的社区公交线路位于郊区时,选择公交接驳社区公交的大于步行,占62%。这是由于市区公交线路密度较高,若需花费较长时间才可到达社区公交站点,较少人选择乘坐;而郊区公交线路密度较低,出行者选择较少。

图9 乘坐社区公交前使用的交通方式

3 社区公交布局

用地性质不同,产生和吸引交通量不同[13],如居住用地是住宅和相应服务设施的用地,交通量较大,产生的客流量也较多[14]。所以布设社区公交时,应依据不同的用地性质判断是否布设站点,保障公交线路的高效运行。而用地性质不同,也会影响公交站点的吸引力和服务范围,如公交站点的用地性质是公交场站,则其服务范围较大,当公交站点的用地性质为居住用地时,其服务范围较小,可基于此确定公交站点的服务范围,确定两公交站点间的距离。

线路区位不同,潜在的客流量也会不同,如市区人流量较大,潜在的客流量也会较多。依据线路所在区位,可确定公交发车间隔和发车频率[15],既满足客流量的需求,也不会造成资源浪费。线路区位不同,还会影响社区公交的吸引力和服务范围,如市区的公交线路密度高,且其他交通出行方式多样化,形成了各个交通出行方式间的竞争和互补,因此,社区公交的服务范围受限。而郊区的交通基础设施较薄弱,社区公交的竞争力较大,服务范围较广。

用地性质和线路区位对社区公交的布局影响较大,对社区公交的站点布设、两站点间的距离、发车间隔和发车频率等均有较大影响。

4 结束语

合理布局社区公交,可提高公共交通系统的效率,满足出行者的多样化需求。本文考虑用地性质和线路区位对社区公交布局影响进行研究。结果表明,居住用地与公共交通场站用地相比,客流量较大,且乘坐社区公交前使用的交通方式多为步行,而公共交通场站用地多为公交;线路位于市区与郊区相比,其客流量较大,且乘坐社区公交前使用的交通方式多为步行。客流量的大小和乘坐社区公交前使用的交通方式可对社区公交站点布设、两站点间的距离、发车间隔和发车频率的确定提供参考。交通调查中发现,社区公交的接驳功能实现程度较小,本文仅对社区公交的影响因素进行研究,并未对社区公交的功能是否发挥进行分析,可作为进一步的研究方向。