中外视野下的近代战争遗产研究*

2020-01-17潘一婷

潘一婷

1 导 言

战争作为历史大事件的国际重要性不容置疑。但是我们是否有必要把战争和遗产联系起来,并研究其“继承”的重要性,则十分必要。否则,就不会如某些东欧国家,随着那些历史上大量建造的一战亡者坟墓的萧颓遗弃,战争遗存将面对无人认领的命运。

进行战争遗产研究的重要性需要辩护,这是理论探索首先要解决的问题。“为何纪念战争?”战争给人的本能印象是可憎的,是应该去彻底忘记的。但奇怪的是,我们就是会被战争 “吸引”。吸引力来自:人类的好奇心,同情心,甚至也包括恐怖——所以会有 “黑色旅游业”(dark tourism)和“死亡旅游业”(thanatourism)的存在。战争是个有两面性的矛盾体:我们厌恶它,却被它吸引;我们想远离它,却要探索它;我们要避免它重演,却要纪念它。我们纪念战争的什么?是凯旋,是牺牲,是受害的群体——因为一部分的胜利必然是另外一部分人的灾难, 是悲痛,是愧疚。纪念有哪些作用?战争纪念的作用是唤起怜悯、同情和职责,是控诉,以及要求公正。战争纪念为了给行动造势;防止悲剧重演,为了调解、懊悔和赎罪。因此,战争纪念不光是个人情感宣泄的通道,也是政府政策的指令。①

2 英国视角:国际战争遗产的研究

2.1 英国战争遗产研究与保护历程

英国全民性的近代战争纪念,可追溯至20世纪初一战后英国 “帝国战争坟墓委员会”(Imperial War Graves Commission)的成立。这里不得不提到在历史上战争埋葬方式的等级化特征。一战前,依据欧洲的传统,在战争中牺牲的军官有自己独立的墓,而普通士兵则只能被埋于萬人冢(mass grave)。一战期间,思想的重大改变是社会把每个个体当作同等尊贵的生命看待,社会经济和阶层的等级被打破。普通士兵不仅应有自己的墓,而且同样应该被缅怀。在英国人法比安•维尔爵士(Sir Fabian Ware, 1869-1949)的发起下,英国政府在1917年成立了 “帝国战争坟墓委员会”,并于1960年代更名为 “英联邦国殇纪念坟场管理委员会”(Commonwealth War Graves Commission)。该委员会的主要工作是记录、新建和维护战争墓园,并推动一系列的纪念活动。委员会邀请了三位当时著名的英国建筑师进行墓园的设计:埃德温•鲁琴斯爵士(Sir Edwin Lutyens,1869-1944), 赫伯特•贝克爵士(Sir Herbert Baker,1862-1946)和雷金纳德•布洛姆菲尔德爵士(Sir Reginald Blomfield,1856-1942)。1921年委员会进行了三个试验性的墓园项目,其中位于法国的福塞维尔墓园(Forceville Cemetery)被认为最成功。建筑师把墓地设计成一个被围墙包围的花园,里面排列着式样一致的墓碑。英国女园艺设计师葛楚德•杰克尔(Gertrude Jekyll,1843-1932)为其进行了具体的景观设计。福塞维尔墓园成为了欧洲烈士陵园的标准范式。

英国的战争遗产研究可追溯到20世纪70年代的业余、非学术性的探讨和调查——如成立于1974年的“英国地下空间团体”(Subterranea Britannica),致力于所有天然和人工地下结构和空间的探索,包括核掩体和防空洞的研究②;又如成立于1975年的“要塞研究团体”(Fortress Study Group)③,关注从古至今的地上防御壁垒,出版过大量相关研究论文。英国系统、专业性的近代战争遗产研究始于20世纪90年代,以广泛而深入的“军事遗产”研究为突出特点。英格兰遗产委员会(English Heritage,该机构于2015年改名为Historic England)在1994-1995年发起了两个历史 “防御工事”的军事考古研究项目,其成果直接促进了英国战争遗址作为国家古迹的登录和保护。1999年,英格兰在遗产委员会下成立了“军事与海军战略团体”(Military and Naval Strategy Group,简称:MNSG),并在随后对军事遗产展开了全面专业的调查,对包括战场、历史军事训练区、各类军营、防空建筑等多种类型的战争遗址展开研究。随之而来的是大量相关研究成果在英国问世。1996-2018年期间,仅英格兰遗产委员会出版的保护杂志专刊、书籍和指南就有几十部。(表1)在这些研究成果中,MNSG军事研究项目的主任斯科菲尔德(John Schofield)作出了突出贡献,他后来也作为英国代表成为了国际古迹理事会(ICOMOS)下设的“国际要塞与军事遗产科学委员会”(2005年成立)11位表决委员之一。

表1 英格兰遗产委员会出版的关于战争遗产的研究成果表

2.2 一战百年纪念背景下的国际战争遗产研究

第一次世界大战被认为是人类近代史中最重要的战争之一。2014年剑桥大学考古系下的麦克唐纳研究所(MacDonald Institute for Archaeological Research)趁一战开战百年纪念(2014-2018)之机,举办了题为“被继承的1914”第十五届遗产研究年度论坛。会议召集了全世界不同社会背景和学科的战争遗产研究者与实践者,包括遗产领域的教授学者、遗产保护官员、地理学家、考古学家、博物馆馆长等,共同探讨了战争遗产的理论和实践的最新成果。

图1 “被继承的1914” 第十五届遗产研究年度论坛海报(图片来源:剑桥大学麦克唐纳研究所,2014)

鲁汶大学的米瑞恩•简森微比科(Myriam Jansen-Verbeke)教授提出,在战争遗产的语境下的“记忆景观” (memoryscapes),是指记忆的景观,即被赋予意义和信息(无形遗产)的景观(有形遗产),这些景观即使经过了上百年的发展和变化,依然被烙印了战争历史(war history)及其历史相干性(historical coherence)④。她参与的“WHTRN(World Heritage Tourism Research Network)一战百年纪念调查(2012)”⑤,搜集了来自70个国家跨越多种语言的2479份信息反馈,目的在于获取一战记忆景观的数据。具体内容包括:对于“一战记忆的的影响渠道”,电视广播占73%,文学艺术文化作品占71%,教科书占69%,参观战场或纪念仪式占60%。 对于“为什么要保持一战记忆鲜活?”其问卷答案中,了解那些改变世界历史的大事件占90%,记住百万的牺牲占88%,防止未来冲突的重演占84%,促进跨文化交流占70%,了解一战本身占69%。调查的开放性问题包括“战争记忆的景观是否应该被开发成旅游目的地?”“战争记忆景观的世界遗产登录与旅游业的联系?”等。WHTRN调查所形成的数据库为了解当今国际社会大众对战争记忆的感受、一战遗产遗址和记忆的价值、一战遗址和记忆保护对下一代的影响,以及旅游业在其中的角色提供了宝贵的素材。⑥

简森微比科教授强调:“我们今天所纪念的战争,是21世纪对历史事实的当代解读和价值判断,而这是不具有历史普遍性的。科学界的使命,是认识这样一个正在发生的过程:记忆景观的筛选;符号图像(iconic images)的使用;以及特殊地标的推销(branding specific landmarks)”。她指出,正在进行中的战争遗址(战场、墓地、军事设施等)的遗产登录(有形的重建行为)与战争纪念(无形的记忆景观构筑),确实是一个有选择性的人为过程:它因战役和地点、民族和国家而异。对战争遗址的保护,实际上是为记忆景观奠造新的基础,很多方面都值得我们批判地审视。从长远来看,对一战纪念景观和纪念仪式的可持续性,尤其在一战百年纪念活动的热潮落幕后,很大程度上依赖未来一代人对一战共同的反观与思考。

在“艺术和人文学科研究委员会”(Arts &Humanities Research Council,简称AHRC)资助下,英国帝国战争博物馆(Imperial War Museums, 简称:IWM)进行了一次专项调查⑦,专门探索由英前殖民地居民组成、并在一战和二战中为英帝国而战的部队——“殖民部队” (colonial troops)的角色、贡献和意义的问题。虽然这段历史是英国历史不可分割的组成部分,但是它多大程度上被今天的英国社会所知悉却是个尴尬又值得深省的问题。该项目的研究成果已经继续在帝国战争博物馆的官网上公布⑧,不仅给战争历史的讨论抛砖引玉,也为更深入的战争遗产研究制造催化剂。

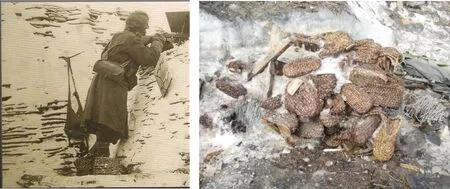

英国战地考古学家尼可拉斯•桑德斯 (Nicholas Saunders) 博士近年来在约旦南部进行战地考古,获得了一系列宝贵的发现、经验和思考。由于今天的约旦依然受战火的威胁,战地考古学家和战地记者一样,生命安全随当地政局飘摇,并被看作不怀好意的淘金者。他的团队主要考察了一战后遗留下来的铁路干线和火车站,包括一战遗迹、1962-67年的重建部分、以及近期因旅游业开发而再次重建部分。当地的旅游业将火车爆炸和劫持事件作为卖点,不仅重建了部分铁路和火车站,还让游客体验暴力恐怖袭击。当地旅游业的开发与战争遗址的保护之间的关系,值得作为一个典型案例进行分析。随着桑德斯博士对战地的惊心动魄的探访,我们似乎可以暂时把理论放在一旁,看一看当代战地考古学家是如何在现场进行踏勘与研究的。

图2 英国帝国战争博物馆纪录片《谁的记忆?》中“殖民部队”的历史影像(图片来源:英国帝国战争博物馆)

图3 约旦南部的奥斯曼军队遗址的考古现场,混合着军营驻扎后留下的勺子、肩章,以及从旧石器时代遗留下来的打制工具(图片来源: Nicholas Saunders博士提供)

来自意大利特伦托省(Trento)遗产办公室的考古学家法兰克•尼克勒斯博士(Franco Nicolis)研究了一个史无前例的、冰冻于高海拔的战争遗址发掘实例。伴随着全球变暖带来的冰川引退,一个奥地利军队的军事索道站 (Punta Linke基地)也在意大利东部的奥特勒艾尔贝斯山脉(Ortles-Cevedale massif)海拔3632米的高地浮出“冰面”。特伦托自治省的考古遗产办公室与佩伊奥博物馆(Museum of Peio)合作,自2009年起开始对其进行考古发掘。为了适应现场特殊的环境条件并最大程度减少对遗址的破坏,发掘采用了非损伤性(noninvasive)手段, 包括电加热器、热泵和燃气鼓风机等,人工开挖也仅用于那些连热泵也无法解冻的冰层。遗址现场发掘了一个被冰雪冻住的木屋及其背后的一个约30米的穿山隧道。木屋内找到了索道发动机的基础,以及士兵遗留的日常生活用品。这些物品,例如士兵穿过的厚草鞋和尼古丁戒烟片,生动地反映了高寒地区的生存状态与当时战地士兵作为个体的健康意识。2013年小木屋和隧道被修复完工,而2014年夏天,人们造访小木屋和隧道,亲自触摸这些遗物,并“闻一闻”战争的味道。所有与该军事索道站相关的信息将保存在遗址附近的地方。尼克勒斯博士期望,这个遗址将是一个记忆的场所,而非博物馆。

图4 a.意大利东部的奥特勒艾尔贝斯山脉奥地利军队的军事索道站穿保暖草鞋的士兵;b.在同一考古现场发现的保暖草鞋(图片来源: Franco Nicolis博士提供)

图5 意大利东部的奥特勒艾尔贝斯山脉奥地利军队的军事索道站考古发掘并修复后的木屋(图片来源:Franco Nicolis博士提供)

国际关于“战争”与“遗产”的研究发展现状,限于篇幅,难尽其详。但国外研究现状把我们引向如下一些趋势:从宏大有力的战争叙事,到对曾经渺如一粟的个人内心和情感;从帝国战争博物馆与欧洲主战场,到边缘地带的视角和更多的地方性项目;从战争景观(war landscapes)的考古与识别,到记忆景观、遗产景观和旅游景观的创造与反思。

3 中国视角:围绕战争史实和革命纪念的爱国主义教育基地

3.1 中国战争遗产的建构

对于身经百战的中国,战争题材的探索并不是个起点,在国际语境中研究战争遗产却是个新的开始。自1840年以来,近代中国先后经历了第一次鸦片战争(1840-2)、太平天国运动(1851-64)、第二次鸦片战争(1856-60)、中法战争(1883-5)、中日甲午战争(1894-5)、义和团运动(1899-1900)、八国联军侵华战争(1900-1)、辛亥革命(1911-2)、二次革命(1913)、护国运动(1915-6)、护法运动(1917-8)、第一次国内革命战争(1924-7)、第二次国内革命(1927-37)、抗日战争(1931-49),解放战争(1946-55)⑨,这些都为当代中国留下了大量的近代战场遗址与附属文物——与战争相关的建筑物及构筑物(如弹药库、故居、烈士陵园、纪念馆等),和战争文物(如炮台、兵器、战场日记等)。 由于中国独特的历史轨迹、独特的文化传统、独特的基本国情,爱国主义情感在我国近代战争文化遗存的研究和保护中起着关键的作用,这意味着中国战争遗产的筛选和建构具有特殊性。

国内与战争相关遗产目前多从“革命文物”、“革命遗址”、“红色旅游”、“红色文化”的视角阐释。从战争文物保护的起点来看,我国现代战争遗产的保护史可视为中国共产党保护革命文物的历史。国家文物局岳志勇指出,国内近代革命文物的保护和纪念,可追溯到1928年在土地革命时期红四军第六次党代会上就作出的关于《军事问题决议案》,要求“编撰红军战士及死难同志的传略,并收集其遗嘱、遗物作为纪念品。”⑩中共中央党史研究室自2006年以来把普查革命遗址当作一项党史调查的重要任务。112014年为纪念中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利,国务院颁布了《国家级抗战纪念设施、遗址名录》,这是第一次以“战争纪念”为主题设立的保护名录,截至目前,两批公布共计180处12。90年间,从最初的党内对烈士纪念品的保存和追思,到目前全国登记革命旧址、遗址33315处,红色旅游超过8亿人次的年出行人数(截至2018年7月数据),13围绕战争纪念的爱国主义教育旅游已形成了一种有中国特色的、近乎全民性的思想教育方式。

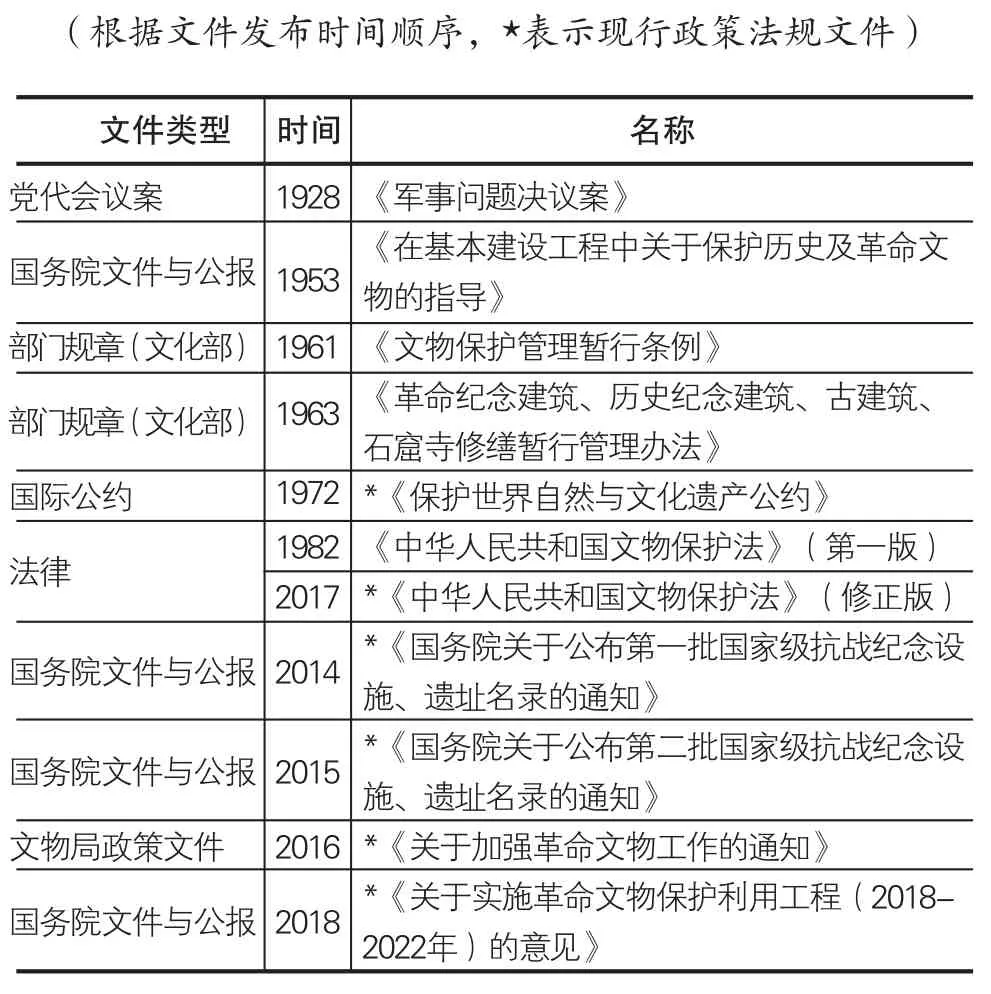

3.2 中国战争遗产的法律渊源

在中国文物保护法规体系下,1961年文化部颁布的《文物保护管理暂行条例》,将“革命运动有关的具有纪念意义和史料价值的建筑物、遗址、纪念物”和“革命文献资料”列为国家保护的文物范围,并在1963年进一步颁布了《革命纪念建筑、历史纪念建筑、古建筑、石窟寺修缮暂行管理办法》。我国建国后第一部文物保护方面的法律——1982年颁布的《文物保护法》,延续了《暂行条例》对革命相关不可移动与可移动文物保护的规定,并增加了把重大历史价值和革命意义的城市核定为历史文化名城的规定。14随着《文物保护法》的不断修订,革命遗产的概念也进一步拓展。最新的《文物保护法》2017年修订版包含了把具有重大历史价值和革命意义的城镇,街道、村庄核定为历史街区、村镇的规定15。(表2)

2005 年,国际古迹理事会(ICOMOS)的下设机构“国际要塞与军事遗产科学委员会”(ICOMOS International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage,简称:ICOFORT)在巴黎成立,其宗旨在于促进要塞、军事遗产及景观资源的研究,挖掘其内在价值,鼓励相关的保护工作16。这一国际保护机构的设立,标志着战争遗产主要类型之一的“防御与军事遗产”的新型遗产理念得到国际文化遗产领域的重视。

我国是《保护世界自然与文化遗产公约》的缔约国,因此《世界遗产公约》也是我国战争遗产的重要法律渊源之一。值得注意的是,奥斯维辛集中营旧址和广岛原子弹爆炸遗址,分别在1979年和1996年被世界联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。17正如世界遗产委员会公布的广岛和平纪念公园(原爆遗址)解说词强调:“(它是)人类历史上创造的最具毁灭性力量的象征”和“全世界人们追求和平,最终全面销毁核武器的愿望”,这意味着具有“突出普遍价值”的战争遗产所承载的独特的历史价值和社会价值,已纳入国际权威保护机构的价值评价体系中,影响和指导着国际范围内战争遗产的核定和保护。

表2 战争遗产的法律渊源表

我国通过法律保护的形式,对战争遗迹的调查、认定、展示和保护的实践正在进行中。但由于战争的特点,作为有形文化遗产本体的战争相关建筑、构筑物遗存不同于其他类型的文物古迹,空间和外观往往强调功能性,有时使用非永久性材料(临时性)、在建筑学和美学上可能缺乏吸引力。根据2015修订版《中国文物古迹保护准则》对五大价值的阐释,战争遗产本体的特征意味着在这五大价值中,相比艺术、科学价值,战争遗产更突出的是它们的历史、社会和文化价值。2014年《国务院关于公布第一批国家级抗战纪念设施、遗址名录的通知》,强调保护抗战设施、遗址的目的,是“大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神,进一步增强民族凝聚力、向心力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神动力”18。中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的2018年《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》专就革命文物的保护实践提供具体的理论指导,其中指出: “革命文物凝结着中国共产党的光荣历史,展现了近代以来中国人民英勇奋斗的壮丽篇章”,“(革命文物)是激发爱国热情、振奋民族精神的身后滋养,是中国共产党团结带领中国人民不忘初心、继续前进的力量源泉”。2018年《意见》进而提出了革命文物保护利用的基本原则:“坚持突出社会效益、重在传承,强化教育功能,提升传播能力,让革命文物活起来”。

4 爱国主义情感下的战争遗产现状调查——以江苏南京为例

4.1 战争遗址的遗产身份

围绕战争史实和革命纪念的战争遗产保护利用的情况,此部分以江苏南京为例。江苏省以其地缘优势,以及在政治、经济、文化上的重要地位 ,成为近代军事必争之地。鸦片战争,太平天国运动,辛亥革命,国共内战,抗日战争,解放战争等各类战争,都赋予了它丰富的战争遗存。江苏省列入《国家级抗战纪念设施、遗址名录》的战争遗址有14处。江苏省的国家级,省级,市县级文物保护单位中,不乏数量可观的战争遗址,后被保护利用为战争历史陈列馆、博物馆、纪念馆等,往往同时还被赋予了不同级别的 “爱国主义教育示范基地”、“国防教育基地”、“德育教育基地”、“革命传统教育基地”、“思想教育阵地”和“红色旅游景区”等主题教育、旅游的功能。

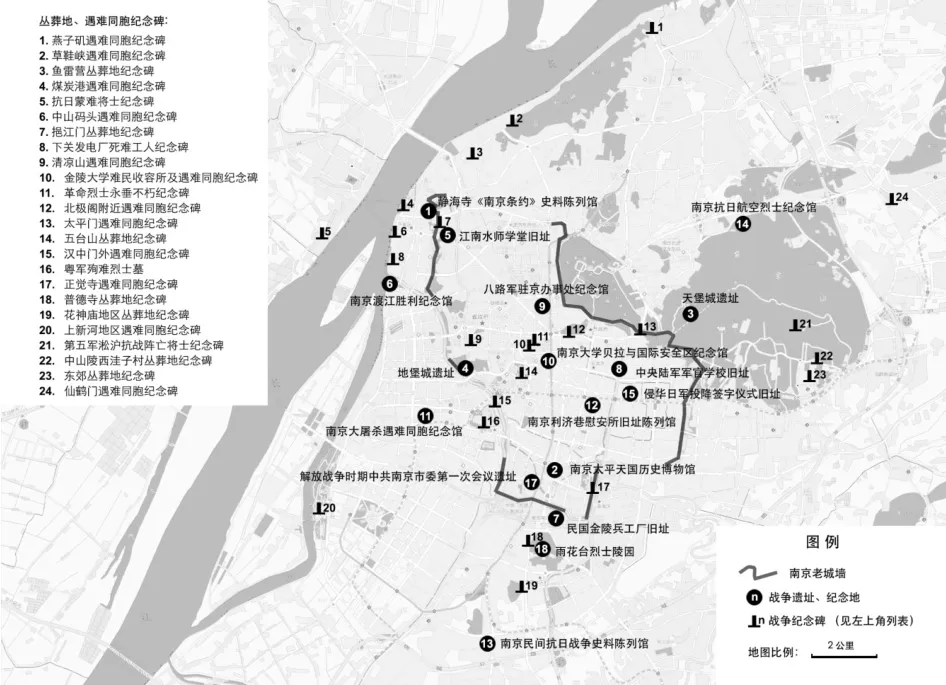

4.2 战争遗址的分布

在地理分布上,经过保护与利用的战争遗址散布在江苏省各市,其中以南京最为集中,其次是南通、无锡、徐州和镇江。除了上文提到的那些具有各级文保单位等法定遗产身份的战争遗址外,还有一类特殊的、往往没有遗产身份的战争纪念地标——它们是后人为缅怀先烈而新建的纪念碑。以南京市为例,自南京大屠杀悲剧发生时至今,先后建立的纪念碑共分布于南京沿长江、老城各处。经过旧城更新和城市化发展,当年的血腥屠杀的遗址多已难寻具体位置和物质痕迹,只能根据历史档案信息、幸存者口述对原遗址地进行确定并立碑纪念。这也是战争历史的特殊组成部分。例如许多欧洲一战后新建战争纪念墓园、墓碑和纪念碑,今天依然被英国等欧洲国家纳入战争遗产登录和保护的核定范围中。(图6)

除了图6中标注的重要战争遗址和纪念场所,事实上,南京还有很多分散的战争遗迹,并未进入普通民众的视线。例如在南京理工大学校内的中央军校教导总队营房旧址,又如紫金山上的T80科技文化国际社区(原民国中央政治学校分校)的抗战碉堡,要不是战争亲历的百岁老兵的探访和媒体的宣传,可能并不会被广大民众所了解。这些遗迹,可能因分布零散、或位于某些单位用地范围内、或伴随着更多的战争亲历者的逝世而难考证等因素,要获得政府层面主导的登录、保护、利用、开放参观,可谓阻碍重重。这种类型的战争遗址,需要依赖战争遗产的爱好者、考察志愿者支持,依靠他们自发或有组织的探索、记录、整理、发表,并吸引更多的学术与非学术的研究和关注。

图6 南京老城区战争遗产分布地图(作者自绘)

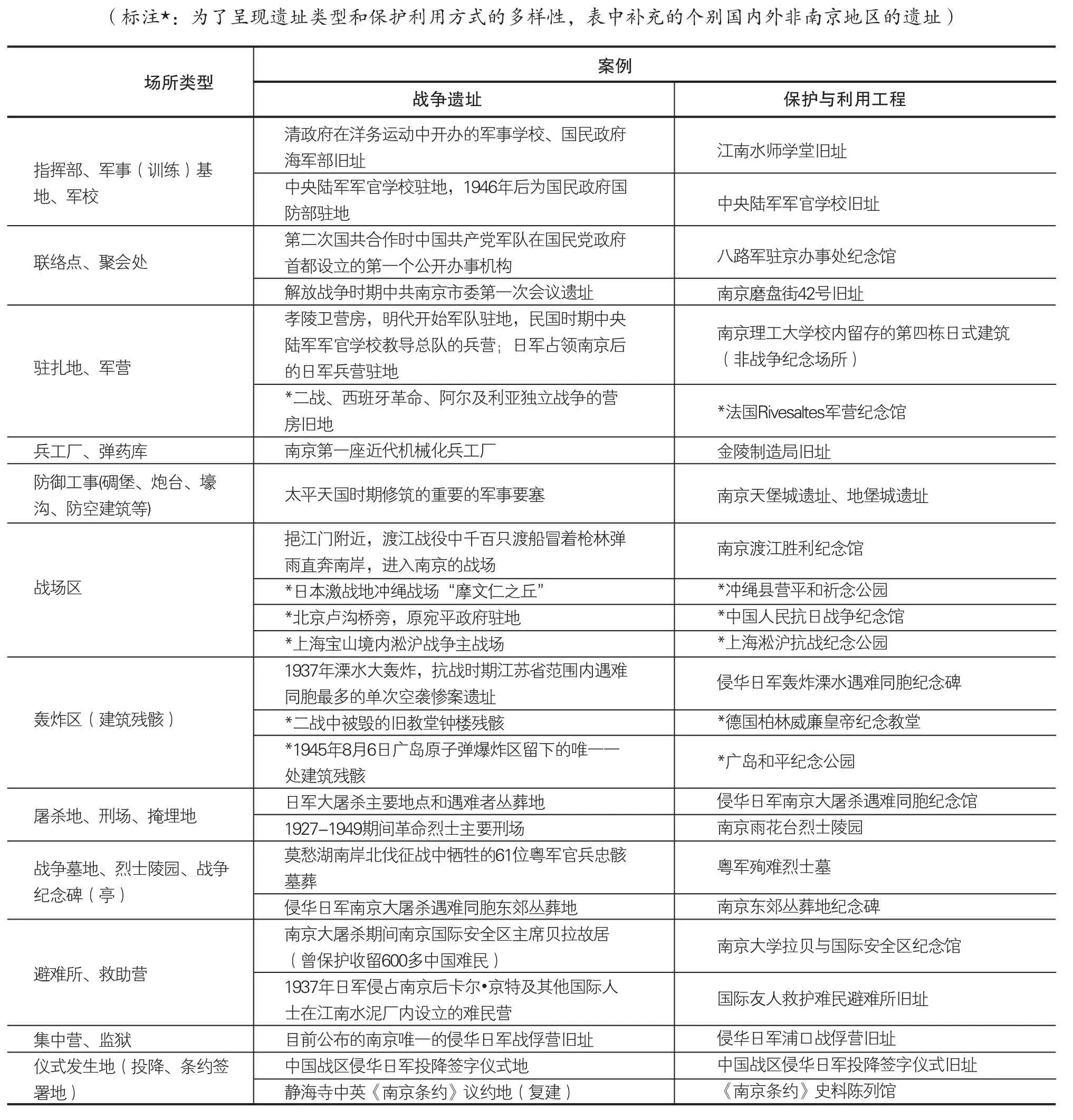

表3 南京基于战争历史和战争相干性的战争遗址分类

4.3 战争遗址分类

由于近代战争武器、作战范围和方式等因素,作为有形遗产的战争文物、遗址具有类型丰富、分布分散的特点。不同于其他类型的遗产,由于战争遗址地与战争历史事件的密切关联性,单个战争遗址地见证的往往只是战争宏大叙事的一个历史片段和场景。在此,笔者提出一种基于战争历史与战争相干性的分类方案,因为这种相干性是战争遗存作为遗产的本质属性,往往直接影响了保护工程中特征要素的筛选和开放利用后的战争纪念主题和战争记忆景观的建构。(表3)

图7 南京大屠杀纪念馆的室内外空间设计语汇

4.4 南京近代战争“记忆景观”略论

综上研究,“历史伤痛”是南京战争记忆景观的一个重要主题词。在爱国主义和民族情感激荡下,南京的战争遗产在遗址地的数量上,在保护利用后的纪念普遍选题上,以抗日战争纪念地最多,并以侵华日军南京大屠杀的受难地、丛葬地、战争纪念碑、以及相关避难所、救助营等战争遗址地的记录、保护与利用最为突出。2014年,全国人民代表大会常务委员会决定将每年12月13日设立为“南京大屠杀死难者国家公祭日”;2015年,“南京大屠杀档案”被联合国UNESCO正式列入《世界记忆遗产名录》。

南京的战争记忆,萦绕不去的是战争的伤痛感、战争的攻击性,和战争的非理性。战争记忆景观,呈现的意象是压抑、耻辱,是尖锐、扭曲、恐惧、矛盾冲突、不稳定,是荒诞、无秩序、混乱。在战争纪念场所建筑设计语汇上:(1)反映在空间类型上,是常常选用逼仄的空间、隐藏(覆土)的空间,或者下沉的空间形态;(2)在光、材料和颜色方面,往往营造出低照度的昏暗光环境,选用粗糙的材质,并追求中性暗沉的色彩、或激烈撞色的冲突效果;(3)在外观造型上,是使用大量锐角、刀型、碎片状的形体;(4)在形体与形体的关系上,是对形体“无规律”的堆砌,或作非对称的处理;(5)在形体趋势上,是运用体块撞击、巨大悬挑、墙体倾斜等表达不稳定感、动态的建筑语言。

南京的战争记忆,又是通过爱国主义情感的灌注得以释怀和升华。战争记忆景观,呈现的意象是忠诚、崇高、永恒、向心统一、胜利、英雄气概和顽强。因此在战争纪念场所建筑设计语汇上,是运用向心的地标性构筑物(塔、碑)、圆形、轴线和空间秩序;也是对军事实力展示,反映保家卫国和守忠需要自己在军事上变得强大的思考。在上述种种方面,南京大屠杀纪念馆不同时期的规划和设计,都可作为一个典型案例。

图8 南京大屠杀纪念馆内的和平广场的元素和图像

其他更多关于战争记忆景观建构的问题,如战争纪念主题的分类、纪念场所与战争遗址的关系、战争纪念场所空间流线、战争纪念空间设计方法等,限于篇幅,笔者期望在今后的文章中进一步深入分析和探讨。

5 总结

在一个全球化的语境下建构中国的战争遗产,无疑是遗产领域一个重要的研究课题。本文通过从“战争遗存”到“战争遗产”的发展过程,追溯中外战争遗产研究的发展历程和现状。文章首先以国外视角开篇,介绍了英国以“军事遗产”为主要特色的研究成果,以及在一战百年纪念背景下的西方国家 对“战争遗产”全景式的研究近况。本文接下来聚焦中国,诠释了在爱国主义情感下的中国战争遗产的建构情况——包括从早期的共产党对革命文物的保存到今天红色旅游超过年出行人数8亿人次的变化、战争遗产法律渊源的综述。文章最后以江苏南京的战争遗产调查数据为例,剖析了战争遗址的遗产身份、分布和分类、战争记忆景观建构等问题。

(说明:在本文写作过程中,英国战地考古学家Nicholas Saunders 博士和意大利特伦托省遗产办公室的考古学家Franco Nicolis博士提供了战争考古现场图片,苏州大学建筑系关悦、王轩轩参与了江苏省战争遗产信息搜集和现状调研工作,苏州大学历史建筑保护工程人员刘馨怡、高鑫、赵欣怡、陈梦晴、王月千参与了中外近代战争纪念场所设计案例搜集和整理工作,在此一并表示感谢!)

注释:

①C.Ryan.Battlefield tourism: History, place and interpretation [M].Oxford: Elsevier, 2007; R.Dunkley, N.Morgan, S.Westwood.Visiting the trenches: Exploring meanings and motivations in battlefield tourism [J].Tourism Management 32, 2011: pp.860-868; B.Prideaux.‘Echoes of war:Battlefield tourism’, In: C.Ryan (Eds).Battlefield Tourism: History, Place and Interpretation [M].New York, NY: Elsevier, 2007, pp.17-27; F.Baldwin,R.Sharpley.‘Battlefield Tourism: bringing organised violence back to life’,In: R.Sharpley, P.R.Stone (Eds).The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism [M].Bristol: Channel View, 2009, pp.186-207;V.J.Basarin, J.Hall.The business of battlefield tourism [J].Deakin Business Review 1, 2008: pp.45-55; P.Stone, R.Sharpley.Consuming dark tourism:A thanatological perspective [J].Annals of Tourism Research 35, 2008: pp.574-595.

②“英国地下空间团体”官网:https://www.subbrit.org.uk.

③英国“要塞研究团体”官网:https://fsgfort.com.

④M.Jansen-Verbeke, E.W.George.Memoryscapes of the Great War(1914-1918): A paradigm shift in tourism research on war heritage [J].Via@Tourism Review 2015-2(8), pp.2-26.

⑤The Centennial of the First World War (WWI) Survey Project (2012).

⑥E.W.George, M.Das.Remembering World War I: Memory Influences and Impact on Intentions to Visit War Heritage Sites, Journal of Tourism & Hospitality, 2017, Vol.6, Issue 2, pp.1-10; E.W.George, M.Jansen-Verbeke, M.Das.B.S.Osborne.The Centennial of the First World War (2014-2018).An online survey.Halifax, NS: World Heritage Tourism Research Network, Mount Saint Vincent University, 2012.

⑦根据 IWM研究部主任苏珊•巴德盖特(Suzanne Bardgett)博士的会议报告,以及会议上播放的 “谁的记忆?” 20分钟纪录片。

⑧

⑨中国近现代战争历史述要,参见:吴奕霖.我国近现代战争文化遗产认定研究[D].重庆大学, 2017, pp.7-21.

⑩根据国家文物局岳志勇2016年11月1日在苏州大学建筑学院的报告。

⑪魏东.武安革命旧址建筑调查与修缮保护策略研究[D].河北工程大学,2019.

⑫新华社2018年7月30日电:http://www.gov.cn/zhengce/2018-07/30/content_5310495.htm.

⑬华社2018年7月30日电:http://www.gov.cn/zhengce/2018-07/30/content_5310494.htm.

⑭“革命运动有关的具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的不可移动文物”和“重要的革命文献资料”列为保护对象。第二章在文物保护单位中,将“革命遗址”单独列出(第7条),并且提出:“保存文物特别丰富、具有重大历史价值和革命意义的城市,由国家文化行政管理部门会同城乡建设环境保护部门报国务院核定公布为历史文化名城。”(第8条)

⑮将“革命运动有关的具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近现代重要史迹、实物、代表性建筑”列为保护对象。(第2条)此版本《文物保护法》提出:“保存文物特别丰富并且具有重大历史价值和革命意义的城市,由国务院核定公布为历史文化名城。保存文物特别丰富并且具有重大历史价值和革命意义的城镇,街道、村庄,由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史街区、村镇,并报国务院备案。”(第14条)。

⑯“国际要塞与军事遗产科学委员会”官网:http://icofort.icomos.org/home.

⑰世界遗产中心官网:https://whc.unesco.org/en/list/775.

⑱