九江市申报国家历史文化名城现实条件与技术路径研究

2020-01-17易桂秀胡而思

易桂秀 胡而思

截至2018年5月,国务院已先后公布了134座国家历史文化名城。其中,江西省景德镇市、南昌市、赣州市、瑞金市4座城市成功入选。九江,据“三江之中,七省通衢”,是一座具有2200余年悠久历史的城市,其文化底蕴深厚,历史遗存丰富,地方特色鲜明,是江西省人民政府1990年批准的首批省级历史文化名城。纵观千百年来九江历史,文人雅士云集,码头文化、军事文化、宗教文化、山水文化交相辉映。2019年初,九江市人民政府正式提出九江申报国家历史文化名城的工作目标,国家历史文化名城的成功申报,必将是一件造福九江市民,提升九江品位,彰显九江特色,扩大九江文化影响力,载入九江史册的重大文化工程。

1 申报国家历史文化名城的现实意义

1.1 培育文化自觉和文化自信的物质基础

国家历史文化名城,是中华五千年历史孕育出的具有深厚文化底蕴的城市,是文化自觉和文化自信最重要的承载地,是历史的积淀,更是精神的凝聚。通过申报国家历史文化名城,可以弘扬九江优秀传统文化,增强文化自信和文化认同感,加强全面保护历史文化遗产的自觉意识,打造九江城市文化品牌。

1.2 构建和谐社会提升人民福祉的催化剂

当前,建设美丽中国,让人民生活在幸福、舒适、优良的环境中,已成为全党全国的奋斗目标,也成为人民群众的迫切愿望。在这种大背景下,借助国家历史文化名城的申报契机,可以有序推进老城区的保护与更新,焕发老城区活力,让老城区成为交通便捷、功能完善、环境优美、特色鲜明、生活宜居的典范,让老城区居民有获得感和幸福感。

1.3 打造城市品牌凸显城市特色的空间载体

城市文化的不同历史特征和地域特征,是塑造不同城市特色的最本质、最基本的要素和标志。要防止“千城一面”的城市建设,最关键的就是要根据不同城市、不同地域文化背景条件,深度发掘和充分展现自身历史文化特征及内涵。通过申报国家历史文化名城,系统研究九江城市形成历史和发展脉络,确定最能代表和体现九江历史文化的要素与特征,突显其最重要的文化“名片”,构建鲜明的九江文化特色和城市品牌。

1.4 科学保护和合理利用历史文化遗产的重要手段

近年来,尽管各级领导高度重视文化传承和遗产保护,但存在的问题仍然比较突出,拆旧建新、拆真建假、拆小建大等现象仍比较普遍。通过申报国家历史文化名城,建立起全面保护与合理利用的保护管控体系,使珍贵的九江历史文化遗产能够得以有效保护,并传延后代,使历史文化遗产走上可持续利用之路。

2 九江申报国家历史文化名城的现实条件

根据2008年国务院颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》,申报国家历史文化名城需具备以下五项条件:第一、保存文物特别丰富;第二、历史建筑集中成片;第三、保留着传统格局和历史风貌;第四、历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或军事要地,或发生过重要历史事件,或其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色;第五、在所申报的历史文化名城保护范围内还应当有2个以上的历史文化街区[1]。

对照上述条件,九江市已经具备“国家历史文化名城”的基本条件,具体可从以下方面展开阐述:

2.1 历史悠久,保存文物丰富

九江古城历史悠久,始建于公元前201年(汉高祖6年),西汉灌婴筑城,称之湓城。2200多年的历史积淀,使九江市具有丰富的历史文化遗存。据调查,全市有各级文物保护单位505处。其中,全国重点文物保护单位17处,省级文物保护单位108处,市县级文物保护单位380处;核定不可移动文物2655处;另有省级历史文化名镇1个,省级历史文化名村2个;中国传统村落6个,省级传统村落6个。九江历史城区有全国重点文物保护单位4处7点,省级文物保护单位5处,市县级文物保护单位38处[2]。九江不仅保存丰富的文物古迹,且这些文物时间序列完整,时间序列从石器时代一直延续到近现代时期,以古建筑和近现代重要史迹及代表性建筑数量最多,分布最广。这些形成于九江不同历史发展时期的不可移动文物,是九江悠久历史文化的见证,对各时代的九江历史研究具有重要价值(图1)。

2.2 历史风貌保存基本完整,历史建筑集中成片

九江历史城区6.6平方公里范围内,大中路、庾亮南路、塔岭路和南浔铁路九江老火车站片区内存有相对集中的历史风貌建筑,有较完整的街巷空间,肌理清晰,空间有序,尺度适宜,历史风貌和传统格局基本完整。其他区域虽然整体历史风貌已经基本不存,但道路格局和空间肌理尚能看出历史痕迹。

历史文化街区是历史文化遗产保护体系的重要组成部分,具有重要的历史文化价值。截止2019年1月,江西省人民政府先后公布了四批共计64处省级历史文化街区,九江市区共有4处,包括庾亮南路、大中路、九江市动力机厂、九江市大校场东南(老地委大院)。四个历史文化街区核心保护范围面积近20公顷,并保存了大量集中连片的传统风貌建筑,集中反映了九江不同时期的历史轨迹和发展脉络。庾亮南路历史文化街区内的能仁寺、修道院、儒励女中旧址、行署大院等建筑,是九江历史城区多元文化兼容并蓄的典型代表;大中路历史文化街区的九江港口、海关、租界和商业街等历史文化遗存和历史建筑,集中体现了九江近代开埠后、民国时期以及新中国改革开放前不同时期典型的城市风貌;九江动力机厂是九江农机行业发展演变的缩影,其建筑风貌和整体格局,反映了九江计划经济时期的工业企业集中地区的城市面貌和社会经济情况,是二五时期兴建的十里工业片区中厂区建设的典型代表;九江市大校场东南(老地委大院)历史文化街区至今已近百年光阴,反映的是新中国成立后行政办公场所和文化的面貌(图2、图3)。

图1 全国重点文物保护单位

图2 大中路历史文化街区

图3 庾亮南路历史文化街区

2.3 襟江带湖,多元文化荟萃

襟江带湖的独特地理区位和水陆交通优势,形成了九江所特有的城市文化符号,构成了以码头、军事文化为源头,理学宗教、山水诗词文化为核心,近代中西文化结合为代表而延绵荟萃的多元文化,这是九江古城历史文化兴盛不衰的内在根源。

2.3.1 码头工商文化

依赖濒临长江、鄱阳湖得天独厚地理区位优势与古代内河航运的优异条件,形成了九江在中国古代水运及水陆转运重要港埠的城市功能定位。

自古以来,九江就是中国古代南方重要水运及水陆转运码头,著名米、茶、瓷器集散贸易商埠。尤其是隋唐大运河的开通,九江古城(江州)由于特殊的地理位置和流域区位,成为全国南北水上交通运输骨干大网络中的重要港埠。“自唐以来,寻阳、武昌并为滨江重地”、“盖豫章以西江与鄱阳之浸,浩瀚吞纳而汇于湓口,则九江为之都会”。唐宋时期外国来中国的商人亦多取这条线路从广州往长安(今陕西西安,唐京都)、东京(今河南开封,北宋京都)。据《读史方舆纪要》记:外国商人从南洋、阿拉伯海和波斯湾各国航海来广州,然后越过大庾岭,入赣水,过洪州(今南昌),至江州(今九江),顺大江而下,抵达扬州,再乘大运河北上进黄河,西行前往长安、东京。

随着九江古城在全国交通运输中重要港埠地位的确立,带来了商业的繁荣和城市的发展。在隋至元代的700多年间,江州港以运输茶叶、瓷器、漕粮大宗货物为主。此后历代九江古城一直延续着重要港埠的商业繁荣局面,到清末同治年间九江已成为“万商往来之区”,全国著名的四大米市和三大茶市之一。

2.3.2 军事文化

九江北凭长江,东据彭蠡,扼江襟湖,地理位置极为显要,素有“吴楚襟喉,江右要冲”之谓,成为历代兵家必争的战略重地和水军作战的主要战场。有史料记载,楚吴相争水上最早的一次水战就发生在公元前570年的九江水域区(《战国策•楚策》)。此后,历史上水战延绵不断。

三国时,柴桑为东吴属地,因这一时期水上战事更为频繁,柴桑进一步增强了重要军事港口的显突地位,确立三国鼎立局面的赤壁之战,孙(权)刘(备)谈判联盟、战争策划、后勤准备等一系列军事活动,都是在柴桑进行的。当时柴桑、浔阳和宫亭湖(今鄱阳湖)均为东吴操练水军和建设水军的重要场所和水运交通必经之地[3]。南宋时爱国将领岳飞携带家室驻守九江,沿长江布防抗击金兵南侵;元朝末年,朱元璋与陈友谅相峙九江一带,大战于鄱阳湖;太平天国时,洪秀全与曾国藩双方水军对垒在鄱阳湖决一死战,等等。各个历史时期发生的重要战例足以显出九江自古以来就是“横截长江,扼控川鄂,席卷三吴,逐鹿中原”的军事战略要地(图4、图5)。

图4 锁江楼塔

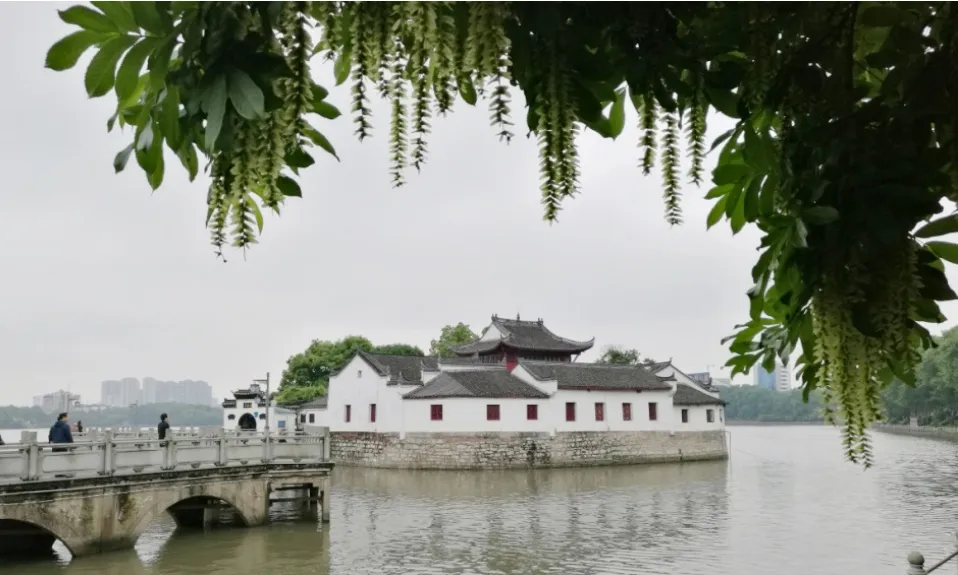

图5 烟水亭(周瑜点将台)

2.3.3 理学宗教文化

古代九江书院兴盛,是我国理学重要的发祥地之一,白鹿洞书院、濂溪书院享誉神州,朱熹、周敦颐等都是最著名的理学代表人物,对中国古代理学思想影响极大,他们对九江书院发展都作出过杰出贡献。

以佛教为主的宗教文化在昔日九江地域盛极一时,仅庐山最盛时建有各类寺、庙、观、庵多达360余处,曾一度成为中国南方重要宗教中心。其中最具影响的有:东林寺、西林寺、能仁寺、大林寺及庐山山南“五大丛林”(即海会寺、秀峰寺、栖贤寺、万杉寺、归宗寺)等,东林寺慧远禅师在此创立了“净土宗”禅派,至今仍深深影响着国内及日本、东南亚各国[4][5](图6、图7)。

2.3.4 山水诗词文化

得天独厚的自然地理优势和优美的自然环境,使九江成为历史名人荟萃之地,孕育了极为丰厚的山水诗词文化根基。方志学家吴宗慈的《庐山志》,便辑录自晋至清末民初1600多年间千余作者的诗词达3700余首[庐山],其中有很大一部分都与九江古城密切相关。古柴桑(今九江市境内)人陶渊明最早创中国田园诗派;分宁(今九江市修水县)黄庭坚为江西诗派开山鼻祖和北宋著名的书法家;李白、白居易、范仲淹、欧阳修、苏轼等数以百计的历代诗圣巨儒,在这里留下了浩翰的诗文、词赋。

2.3.5 中西交融文化

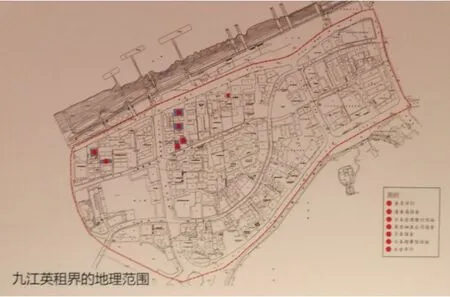

九江在第二次鸦片战争时签订的《天津条约》中被列为继“五口通商”后的10个对外开放口岸城市之一,从此开始了西方文化对九江的侵入。英租界在九江建立,美国、日本等列强相继进入九江设立租界。至今还留有英国亚细亚洋行公寓、日本领事馆、九江日本台湾银行、太古洋行、美孚洋行等旧址。这些租界和洋务机构的设立,促使了商务活动,一定程度上促进了九江自身城市经济和城市建设,推动了九江近代文化发展(图8、图9)。

图6 白鹿洞书院

图7 能仁寺

图8 英国亚细亚洋行公寓旧址

图9 九江英租界地理范围(图片作者摄于九江租界博物馆)

3 申报国家历史文化名城的技术路径

3.1 深化历史文化研究,准确评价九江古城历史文化价值

综观九江市两千多年发展历程,梳理出与它关系最为密切的城市经济和文化发展脉络,可以看出九江城市历史文化的核心构成内涵具有明显的“多元性”。具体可归纳为三大研究价值:

历史价值

九江古城形成、演绎、发展的过程,与中国古代滨水城市发展轨迹的典型模式相吻合,它对研究数千年中国封建社会依水城市(尤其长江流域依水城市)形成、发展的城市环境、城市形态和经济、社会发展,具有重要的参照研究价值。

科学价值

以九江古城为地标点所涵盖的地域历史文化,在整个中国古代文化史中占有重要地位,对研究中国古代文化思想具有很高的文化价值和历史价值。

九江古城,作为西方资本和文化最早进入的中国口岸城市之一,其近代发展史,为研究中国近代城市形态演变和社会经济发展,具有地域性的实例价值。

借鉴价值

九江古城两千多年依水而形成、发展的建城艺术,对研究当代和未来九江城市的发展思路、发展战略及其城市环境、形态、模式等,提供了极为宝贵的历史经验,具有深刻的现实借鉴意义和科学预测价值。

3.2 深度挖掘历史脉络,明确保护主题和名城特色

胡适先生于1928年和1937年两次上庐山,在1928年的《庐山游记》中写道:庐山有三处史迹代表三大趋势:慧远的东林(寺),代表中国“佛教化”与佛教“中国化”的大趋势;白鹿洞(书院),代表中国近世七百年的宋学大趋势;(庐山)牯岭,代表西方文化侵入中国的趋势[6]。

纵观九江古城发展轨迹和历史文化遗存,可以将九江定位为近代史迹型,确定四大主题特色为:

特色之一:商埠重港之城,代表性遗存有美孚洋行、英国亚细亚洋行公寓、索江楼塔等。

特色之二:军事要塞之城,代表性遗存有长江、鄱阳湖、烟水亭。

特色之三:理学宗教之城,代表性遗存有浪井、揖庐亭、能仁寺、东林寺、西林寺等。

主题之四:山水诗画之城,代表性遗存有湓浦口、浔阳码头、白居易《琵琶行》等。

3.3 构建全面保护体系,实施分层分级保护

3.3.1 构建市域整体保护体系

通过全面调查、研究九江历史文化渊源,在评价各类遗产资源价值基础上,构建市域—历史城区—历史文化街区—各级文物保护单位—历史建筑—历史环境要素全方位保护体系,展示九江不同时期的历史文化风貌与特色。

重点保护中心城区五大历史风貌区,即滨江历史风貌区、滨湖历史风貌区、古浔阳城遗址风貌区、八里湖周边区域历史风貌区、庐山山麓风貌区和通江视廊保护区,加强各风貌区色彩、高度、风格的保护与管控。

3.3.3 强化历史城区风貌格局和空间肌理保护

历史城区范围重点保护四大历史文化街区、各文物保护单位、不可移动文物以及各环境要素。构建“一环一带四区多点”保护框架。

一环:环南湖(甘棠湖)周边的滨湖风貌控制带;

一带:沿长江岸线的滨江历史文化遗存保护带;

四区——重点保护四个历史文化街区:庾亮南路、大中路、九江市动力机厂、九江市大校场东南(老地委大院)历史文化街区;

多点——保护多个重要文物古迹点:烟水亭、浪井、揖庐亭、天花宫、浔阳楼、邓如琢花园旧址、忠烈亭、二十四师叶挺指挥部、东作门及城墙遗址等。

连终端:将物理的移动终端与区域居民,尽可能一一对应。最大限度将区域居民纳入服务范围。通过区、镇、街道三级,用微信群、公号微博进行管理。发动社区街道多级工作人员,有效整合本区域线上社群,组成若干用户组团(如行业群,乡镇群,街道群等),开展网上互动,吸引大家参与。

3.4 加强协调,处理好名城保护与城市建设的关系

3.4.1 历史城区保护与更新

近年来,大规模的旧城更新导致历史街巷格局逐步消失。大片传统风貌建筑在旧城更新、棚户区改造等过程中被拆除,传统街巷和肌理空间被破坏,历史风貌日益消失;部分历史水系和街巷格局消失;龙开河、老鹳塘等历史水系被填埋。因此,必须加强历史城区内新建设的引导和控制,强化城市特色,注重文化传承,避免形成千城一面的城市风貌。严格保护传统风貌和历史空间肌理,控制滨江、滨湖的建筑高度,处理好历史城区保护与更新的关系。

3.4.2 历史街区保护与活化

由于城市建设的迅猛发展,加之长期缺乏维修和管理,现存历史街区内大量传统建筑被蚕食,建筑质量和环境普遍较差,生活环境恶劣,基础设施落后。应对照标准,科学制定历史文化街区保护和综合整治方案,实行分期分步推进策略,优先整治大中路和庾亮南路街区,在有条件的基础上,逐步开展其他2个街区的整治工作,把街区整治上升到民生工程,将街区保护与整治作为提升街区活力、活化居民生活的重要手段,确保街区能“见人、见物、见生活”。

3.4.3 文物古迹保护与利用

城区现存文保单位保存状况不容乐观,存在修缮方式或保存方式不当、历史环境改变以及历史建筑未挂牌等问题。应按照《文物保护法》等有关法律法规,将文物保护与合理利用充分结合,将死文物变成有价值的文化资产,通过实物展示、图片宣传或数字化演示等多种方式,让文物活起来、用起来。

3.4.4 非物质文化遗产保护与传承

九江的非物质文化遗产非常丰富。有非物质文化遗产名录项目(包括扩展项目)共计 97 项。其中国家级非物质文化遗产名录项目 11 项,省级非物质文化遗产名录项目 41 项,市级非物质文化遗产名录项目 45 项[2]。应加大非物质文化遗产的挖掘、保护与传承,通过申报市级、省级和国家级非物质文化遗产保护名录,争取专项资金,明确非遗保护对象,构建非遗保护体系。通过建设非遗传承场所,开设非遗培训班等方式,培育一批非遗代表性传承人,建立科学有效的非遗保护与传承机制。

3.5 创新管理体制,健全资金保障机制

加快制定地方法规条例,如九江市历史建筑保护条例、九江市历史文化名城保护办法、九江市非物质文化遗产保护管理办法等,为历史文化遗产保护提供法律保障。创新管理体制,健全资金保障机制,多渠道筹集资金。通过政府、市场、社会三元治理主体和中央、地方两级治理架构的事权调整,实现在文物保护利用中的分工合作、协调协同。

4 结语

九江,作为一个有着2200多年建城史的历史文化名城,从“两湖”时代到“八里湖”时代,再到“赛城湖”时代,在“一带一路”、辐射长江经济带的区域航运中心建设的今天,更应秉持传承与创新的发展理念,通过申报国家级历史文化名城,提升城市品牌和形象,保护和延续城市记忆,突显城市个性,彰显文化自信,构建和谐人居环境,更好地满足人民日益增长的美好生活需要。