街道广场活力提升的策略方法探讨

——以华南理工大学旁五山街道广场为例

2020-01-17吴桂宁詹李慧子

吴桂宁 詹李慧子

引 言

城市公共空间一直是城市设计者们重点关注的对象,国内外许多专家学者也对城市公共空间及城市广场有过深入的调查研究。目前,中国城市广场发展的主要驱动力多是权力及商业。与此对应,彰显城市、政府形象的城市中心广场和依附于商业中心、商业综合体的商业广场也是多数专家学者的研究重心[1]。这导致了大家对街道广场的忽视,针对街道广场的研究也相对缺乏。但相较于城市广场,街道广场与市民的日常生活关联更加密切,其在整个城市中的分布也应更为广泛。街道广场是街道的有机组成部分,也是城市生活中重要的一环。其使用情况与活力状况更是街道广场能否起到其应有作用的关键所在。街道广场急需切实有效的设计指导策略,提高其广场活力,并为市民提供舒适宜人的公共活动空间。

本文将焦点聚集到了街道广场,希望通过对街道广场现状活力的调查研究,针对其现状使用情况及目标定位间存在的矛盾,根据使用者们的实际需求,提出提升街道广场活力的解决策略和改进设计,促进公共活动的发生,从而真正提高街道广场的活力。

1 街道广场的活力

1.1 街道广场的定义

街道广场依于街道形成,位于街道的两侧或尽端,是对街道的局部空间扩展,与街道联系紧密,并具有许多街道的功能。许多日常生活空间,如商业、服务业等都附着在街道广场上,使得其不仅具有交通功能,还具有生活功能[2]。街道广场与街道两边的城市功能结合,形成了一种复合形态的城市空间。其承载了城市的多元化生活,为城市多元化生活提供了积极空间[3]。虽然街道广场的尺度决定其对整个城市空间结构起不了主要性的作用和影响,但城市中街道广场的分布情况与活力状况,可以从侧面反映出这个城市市民日常生活质量的高低。

1.2 街道广场户外活动的类型

杨•盖尔曾在《交往与空间》一书中,将发生在公共空间的户外活动分为三种类型:必要性活动,自发性活动和社会性活动。必要性活动指在各种条件下都会发生的活动,这类活动的发生很少受到物质构成的影响。在广场上,这类活动大多与步行活动有关。自发性活动,在一定外部环境条件得到满足的情况下才可能发生。在广场上,其包括了散步、呼吸新鲜空气、驻足观望、晒太阳等活动。社会性活动指的是在公共空间中有赖于他人参与的活动,其在大多数情况下是由必要性活动和自发性活动发展而来的。在广场上,社会性活动包括了互相打招呼、交谈、各类公共活动及被动式接触等活动[4]。

不同的室外空间,不同的物质环境,引发的活动类型也不尽相同。当户外空间的质量不理想时,只能发生必要性活动。当户外空间具有高质量时,人们会明显延长必要性活动的时间,同时自发性活动的频率也会增加。与此同时,当公共空间中必要性活动和自发性活动的条件得到改善时,社会性活动也会被间接促成,其发生频率也会随着前二者频率的提高而增加(图1)。

1.3 街道广场活力的度量

目前国内外对街道的活力研究颇丰,但对城市广场的活力研究有些许欠缺。街道广场依附于街道形成,关于街道活力的研究也可以作为对街道广场活力研究的借鉴。简•雅各布在其《美国大城市的死与生》一书中指出,城市公共生活的多样性造就了城市广场的活力,其中的活力指代的是人与活动和场所交织的过程[5]。Mehta, Vikas曾在其《生活街道:关于建成环境与社会行为关系的研究》一文中指出,有活力的街道是指有大量的人参加一系列固定或持续的活动尤其是那些社会性活动的街道[6]。凯文•林奇在《城市形态》一书中,认为活力是关于支持一个聚落形态对于生态要求、生命机能、和人类能力的能力,是衡量并检验城市空间形态质量的指标之一[7]。

结论:综合上述学者的研究,笔者认为街道广场的活力受到人的活动及场所两个部分的影响。有活力的街道广场是指有大量人参加一系列活动尤其是社会性活动的街道广场。由此,笔者认为可用社会性活动占广场上总体户外活动的比值,来衡量街道广场的活力高低。

图1 街道广场上户外活动与其活力关系示意图

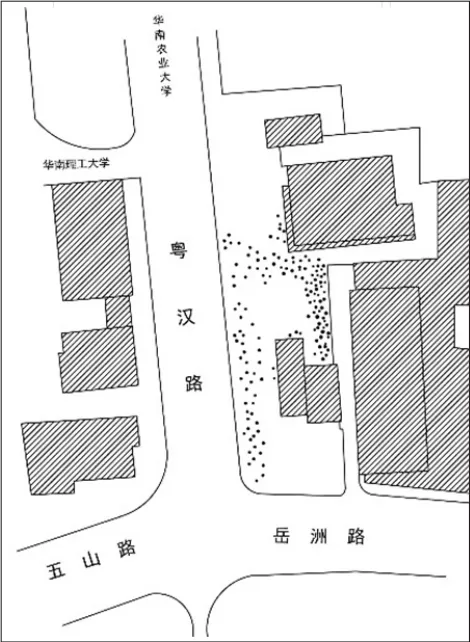

2 五山街道广场定位与现状的矛盾

五山街道广场位于广东省广州市五山路与粤汉路的交叉口,其周围建筑在此区域退让,形成了一块矩形广场区域,即五山街道广场(图2)。这是一个地理位置非常特殊的街道广场,其不仅紧邻华南农业大学(华农)正门和华南理工大学(华工)的小东门,更占据着这两所高校校外公共活动区的核心位置。五山街道广场作为两所高校与城市生活的连接点,其内不仅有地铁三号线五山站的b出口,更临近着a、c出口,交通设施配套完善,商业公共配套设施齐全。其舒适宜人的空间尺度、优良的地理位置、良好的可达性、商业功能的高效附着,使得五山广场吸引了大量的人流,逐渐演化成为华工、华农周边学生们校外活动交往最重要的场所空间。

2.1 五山街道广场的定位

据邓钢石在其学位论文《五山街中心区改造设计研究——一个校园小镇的营造探讨》中的调查研究亦可知,五山广场在五山街区中占据着核心地位。一直以来,五山广场对周边华工及华农的校园空间和功能起到了良好的补充作用[8]。

2.1.1 五山街区的文化核心

五山街区位于天河区内,其内部拥有华南理工大学,华南农业大学,华南师范大学等多所大学,这也赋予了五山街区独特的文化地位。五山街区作为大学云集的文化中心,应当起着带动天河区这片“文化荒漠”文化性发展的作用。同时,五山广场作为五山街区的核心,更应该重视文化性,填补周边地区文化性的缺失,带动周边地区文化活动的发展。

2.1.2 校园外部的文创空间

五山广场毗邻华南理工大学及华南农业大学两所综合性高校,其设计应被定义为校园外部的文创中心,将学生的活力由校园内部扩散至校园外部及周边区域,为校外空间增添文化性和娱乐性。其作为高校外部的开放空间,可以为高校学生及老师提供一个面向社会的良好契机。学生可以借由五山广场,将其作为小小的文创区域,举办各种自发性的文化展示活动,如进行各类绘画、摄影、书法等艺术作品的展示。为尚处于学校环境的学生们,提供一个面向社会大众,表现自我,展示兴趣爱好的空间和平台。

2.1.3 居民生活的聚集空间

五山广场周围居民楼及商业办公楼众多,五山广场除满足高校师生的需求外,也应考虑周边工作者及市民的需求。完整的活动聚集空间正是他们所迫切需求的,这也是五山广场另一个设计定位。在五山广场上,周边居民可以举办各种宣传活动,宣传五山社区的社区文化;可以在各大节假日时,举办节庆活动、歌舞活动,产生区域凝聚力;可以播放露天电影、戏剧节目等,丰富周边居民的日常生活。五山广场可以为周边居民及工作者提供了一个举办活动,汇聚人群,提高社区凝聚力的公共空间。

图2 五山广场现状图

表1 五山广场早(左表)、晚(右表)活动人数及分布记录表

2.2 定位与现状的矛盾

据笔者现场观察发现,五山广场的现状情况非常糟糕,公共活动缺失,广场空间闲置,与其原本的定位存在着非常大的差距。五山广场的人流量确实非常巨大,在中午及晚上高峰期时,能达到2-3千人次/时。于此相反的是,在日常生活中,大家对其的使用评价并不高。“拥堵”“混乱”“太暗了”……这些词语成为大家提及五山广场时的第一印象。同时,五山广场上几乎没有举办过任何文化活动和公共活动,广场空间更逐渐变成了自行车和电动车的停车空间。

五山广场的现状使用与其设计定位存在着非常大的矛盾,急需对其现状情况进行调查研究,研究其问题所在,并探究这类街道广场活力提升的方法及途径。

3 五山街道广场的现状观察

笔者分别选取了白天(中午12点),夜晚(晚上8点)两个人流量最高的时间段在五山广场进行了现状调研。通过观察法记录下了五山广场在这两个时间段内的活动人数,并一一记录了每个人在广场上的活动情况,归纳整理出表格(表1)。在对表格进行分析总结之后,得出了五山广场现状使用存在的问题。

3.1 缺乏活力的广场空间

通过现场调研及数据分析可以看出(表2),在中午的调研时间内,广场上活动的人数共有161人,其中参与必要性活动的人数有158人,占总数的98%;仅有2%的人参与了自发性活动,且无人参与社会性活动。在晚上的调研时间内,广场上活动的人数共178人,其中参与必要性活动的人数有166人,占总数的93%;自发性活动及社会性活动仅各占2%与5%。

表2 五山广场白天(左表)、夜晚(右表)活动类型百分比表

结论:只发生必要性活动的街道广场,其空间质量必定较差。五山广场上人们参与的活动类型基本为必要性活动,仅有极少量的自发性活动,几乎没有社会性活动的发生。由此可见,五山广场人流量虽大,但其空间质量并不理想,广场活力十分欠缺。

3.2 纯粹单一的穿行空间

笔者对调研数据进行进一步分析后,对人们在五山广场上的活动进行了细致的归类(表3)。人们在五山广场上的活动,大体可以归类为步行穿越广场、短暂停留等候、购买冷饮小吃等。在中午时间段,穿行广场的人数占到了总人数的91%,其余短暂停留活动仅占9%;而在夜晚时间段,穿行广场的人数占到了总人数的82%,其余短暂停留活动虽相较中午时段有所上升,占到了18%,但仍为少数活动。

结论:五山广场的人流量虽然大,但五山广场并没有起到吸引人群停留驻足,汇聚人流,引发自发性及社会性活动的作用。五山广场虽有完整的广场空间可供公共活动使用,但其现状仅起到提供交通功能的作用。人们匆匆穿过广场,拐入周围的商铺,几乎不在此驻足,极大程度上的浪费了尺度如此宜人的广场空间,五山广场也成为纯粹的穿行空间。

图3 白天时刻五山广场人数分布图

图4 夜晚时刻五山广场人数分布图

表3 五山广场白天(左表)、夜晚(右表))具体活动分布百分比表

图5 五山广场上人们穿行流线图

3.3 重心偏置的边缘空间

在发现五山广场多为穿行活动后,笔者针对五山广场的人流动线又进行了一次调研,分别选取了白天(中午12点),夜晚(晚上8点)两个时间段记录了广场上人们的穿行路线,并根据人们的穿行路线绘制出了人数分布图(图3、图4)及广场流线图(图5)。根据调研数据及人数分布图可以发现,广场上的人群大多分布于广场边缘区域,广场中间几乎无人驻足。根据广场流线图也可以发现,广场的穿行流线大体分为两条,即图6中的红、绿两条,两条流线都为对角穿行,路程近似相等。在现场调研中发现,无论白天还是夜晚,选择走红色路线的人数远远超过选择走绿色路线的人数,其中选择走红色路线的人数占比超过65%,远超半数以上(表4)。无论白天还是夜晚,广场北部及东部空间的人数分布都远高于广场其余部分。

表4 五山广场白天(左表)、夜晚(右表)不同流线分布百分比表

结论:五山广场的空间利用率极低,仅广场的边缘部分得以利用,完整的广场中心区域多为闲置状态。人们通过广场边缘两条流线,快速穿越广场,并不经过广场中心区,导致广场的活动重心从中心偏移至了东部及北部边缘,造成了广场空间的极大浪费。

4 活力提升的策略与改造设计

想要改变五山广场的使用现状,提高五山广场的活力,将解决其现状使用中存在的问题,将其从仅发生必要性活动的空间转变为社会性活动频发的空间,从纯粹单一的穿行空间转变为积极可使用的滞留空间,从重心偏置的边缘空间转变为重心散布的整体空间,最重要的就是满足五山广场的使用者的心理需求。

4.1 五山广场活力提升的策略

笔者在五山广场对来往人群进行了问卷调查,询问使用者们认为五山广场目前最需要增加什么,并将问卷调查的结果整理成了图表(表5)。由图表可以看出,约65%的受访者希望五山广场可以增添一些休息空间,如座椅等;10%的受访者希望五山广场可以再增加商业餐饮的比重;约20%的受访者认为五山广场可以多布置一些遮阴空间和停车空间。笔者结合问询及问卷调查结果,针对五山广场使用人群的行为习惯及使用需求,提出了提高五山广场活力的几点策略。

表5 问卷调查结果图表

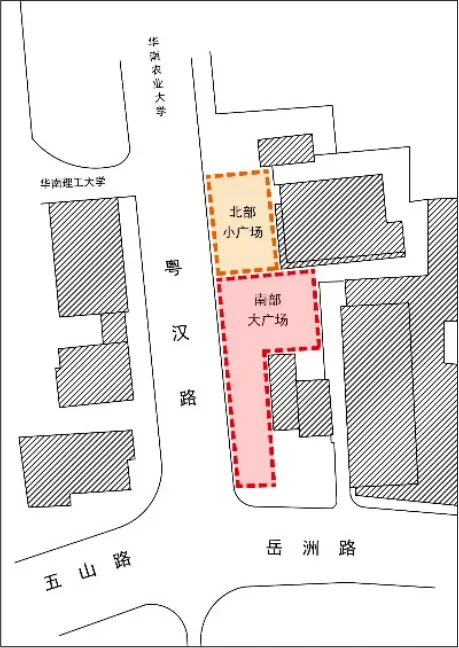

图6 五山广场的空间划分图

图7 五山广场的尺寸标注图

4.1.1 明确区分空间属性

要增加五山广场的活力,首先要增加五山广场的自发性活动。在必要性及自发性活动频率增加的情况下,五山广场的社会性活动也会随之增加。而自发性活动的增加,首先在于提高广场空间的品质,满足使用者的需求。五山广场使用人群的需求可以分为交通及公共使用需求。在分析广场空间后,考虑交通站点分布、流线使用及面积等多方因素下,五山广场需要进行空间属性的明确区分。首先,五山广场由南北大小两个方形广场合并组成,两个大小不同的方形广场的性质应不相同,且该彼此间需相互联系。北部小广场为完整的方形空间,使用面积约有375m2,其位于地铁口前,应主要为交通广场。在各种大流量的活动节日,起到快速疏散人流,保证交通舒畅的作用。南部大广场总面积约1250 m2,但其偏南侧有地铁站口及地铁风口,剩余可使用空间被划分为了L形,约850 m2,应主要为使用空间,配合广场家具,提供停留、休息的作用。而且,南广场的L型的空间可以根据活动使用情况的不同,如中央聚集和分散参观等不同使用情况,被再次划分为两个条形空间,以满足精细化的空间活动需求。

4.1.2 利用人看人心理

要间接促成广场社会性活动的发生,最有效也是最容易达成的就是促进最广泛的社会性活动——被动式接触,即仅以视听来感受他人。而被动式接触则可以利用人看人心理来诱导和激发。巧妙地利用人看人的心理可以将五山广场从纯粹单一的穿行空间转变为积极可使用的滞留空间,并促发广场上社会性活动的发生。“人看人”心理可以被简单理解为人们喜欢观察别人的心理。通常情况下,当人们自身处于一个视野环境较好,同时有依靠物体的区域,就会愿意在此停留休息,并观察周围的人群[9]。“背靠面”可以为人们在“看人”时提供足够的安全感,这也是引发社会性活动的必要前提[10]。而在五山广场上,大广场南侧的地铁出入口及通风口的外墙面,就是一个非常好的背靠面。利用这一“背靠面”,配合广场家具,如带遮阳功能的座椅、大台阶等,就可以为人们提供一个可停留的充满安全感的空间,将匆匆穿行而过的人群挽留在五山广场内部,从而停留下来休息、活动,并引发各种自发性活动和社会性活动(图8)。同时,“背靠面”及广场家具的配合使用,还可以将在广场边缘空间活动的人群吸引至广场中心,由边缘空间向中心空间辐射,从而把偏置的广场活动重心散布至整个广场。

4.2 改造设计

图8 “背靠面”示意图

图9 虚拟设计效果图

基于给出的活力提升策略,笔者对五山街道广场进行了虚拟改造设计(图9)。首先根据空间属性不同,笔者将五山广场划分为了大小两个广场,并对铺地进行了区分。小广场紧邻地铁站A口,是交通空间,采用了青砖平铺,地砖方向顺延人流前进方向,起到引导人流向前的作用。大广场为主要的活动广场,采用方砖平铺,起到汇聚人流的作用。

根据大小广场的功能不同,广场家具布置也做出了区分。小广场在两侧设了盆栽座椅,两侧停留,中间穿行。大广场则结合排风口和“背靠面”等因素,沿着背靠面及侧面设置了大台阶,均面向广场的活动区域。大台阶在满足人们安全感的同时,也可以满足人们“人看人”的心理,将人流由广场边缘聚集转变为广场内部聚集。同时在大广场的角落和道路树荫下,还分布了点状和条状休闲座椅。利用休闲座椅和大台阶划分出了广场的动线和静区。大广场中间留出的长方形空地作为静区,是公共活动空间;休闲座椅沿着动线分布,供人们短暂休息,同时起到分散流线,充分利用广场空间的作用。

其次,广场还配合大台阶及广场家具进行了灯光设计,设立了路灯及氛围灯,在营造氛围的同时保证了广场人们夜间活动的安全性。从而将大广场作为夜间的活动聚集点及标志点,辐射四周,带动周边空间氛围。

结 语

目前的城市街道广场在使用中存在着各种各样的问题,其中大部分街道广场虽然人流量大但却缺乏活力。街道广场作为与市民的生活联系最为紧密的城市公共空间,其活力的缺乏值得引起更多的关注。在城市建设时,应该加大对街道广场活力的重视,投入更多精力,与城市居民们共同提高这些与日常生活息息相关的街道广场空间的活力。本文以华南理工大学侧门五山街道广场为例,深入调查了其人流量虽大但却缺乏广场活力的原因,并根据使用者的需求,提出了提高街道广场活力的几点解决策略:明确划分空间属性;巧妙利用人看人心理。希望可以借这几点提高广场空间品质,促进自发性活动的发生,提高街道广场上社会性活动的发生频率,真正提高街道广场的活力。