李约瑟1972年访华始末

2020-01-17

中国社会科学院郭沫若纪念馆

李约瑟(Joseph Needham,1900-1995),英国著名生物学家、科学史家,1924年在剑桥大学获得哲学博士和科学博士学位,1932年出版3卷本《化学胚胎学》,1942年出版《生物化学与形态发生》,在生物化学和胚胎学研究方面享有盛名。

1942年秋,李约瑟受英国文化委员会和英国生产部派遣,到中国援助战时中国科学界。他广交朋友,和很多中国知识分子结下了深厚友谊。在中国期间,他对中国古代科学和文明发生了浓厚兴趣,此后半个世纪,他将主要精力放在《中国科学技术史》的写作上,这部著作在国际学界产生了很大影响。

中华人民共和国成立后,李约瑟先后八次到中国访问,其中前四次均由郭沫若参与接待。关于李约瑟1952、1958、1964年这三次访华,均有较详细的文献收录,但对于1972年这次访问,学界所知甚少。笔者根据中国科学院档案,力图对李约瑟1972年的访华进行呈现。

一

中华人民共和国成立后,李约瑟的第四次访华计划早在1969年就提出了。中国科学院档案中存有两封1969年李约瑟致郭沫若的信,《李约瑟文献50年》均失收。第一封写于9月9日。李约瑟在这封信中推荐森林学家理查·巴比·伯克先生和数学家赛立尔·奥福特教授访华,并提出他本人希望1970年夏季再次访问中国。此信现存中国科学院档案馆,兹录主要内容如下:

从我上次给你写信至今,已有很长时间了,可是,现在我要写信给你介绍二位非常愿意访华的英国人,如果现在有可能(向他们)发出邀请或给予签证,他们可能对你和中国人民是极为有用的。

我想使你注意的第一个人的姓名是理查·巴比·伯克先生,他是(我们)这一学院的成员,是个极不寻常的人。几十年以来,他一直被认为是一位世界上许多国家的造林和更新森林学家。他建立了一个世界范围的,但是非官方性质的被称为“森林之人”(Men of the trees)的组织,他把自己的毕生精力致力于促进农业和林业的发展。我随信附去几张关于他的介绍。因为没有机会考察人民中国的森林,他现在感到他对世界的观察仍然极不完整。我自己认为理查·巴比·伯克是一个完全友好的,致力于人类幸福的人;虽然他想去中国的主要目的是为了学习,但是,我想这样说可能合适:听他介绍世界其它地区,例如北非,所发生的情况,你们的森林学家可能获得许多东西。

我想使你注意的另一个人的姓名是赛立尔·奥福特教授,他是伦敦大学的数学教授,英国皇家协会会员。从英中了解协会一成立,他就一直是一位积极的会员,他还是出版物《Broadsheet》编辑顾问之一,这一刊物在国际事务方面,力图阐述中国的观点。他的地址为:中莱赛克斯郡,哈罗市,哈罗·维尔德,艾尔姆斯路70路。我不知他是否已经要求获得签证,或打算不久的将来这样做,但是,我曾答应在适当的时机我将替他写信给你,而我现在就是在做这件事。他是我们这一国家最杰出的数学家之一,而且,多年来一直是人民中国的热情的同情者。

一年前,我曾怀着我自己可能于1969年再次前往中国访问的希望,但是不幸的是,我的合作者鲁桂珍博士在今年年初因重病躺倒了,并且施行了一次危险的手术,此后,尽管健康完全恢复,但是,今年她却无力进行远程旅行了。所以,我把这一计划搁置一边,但是,现在是我应该再去中国的时候了,以便获得历次访问所给予我的那种鼓舞,所以,我现在希望,我可能能于1970年夏季与我的妻子和鲁博士一起前往中国。

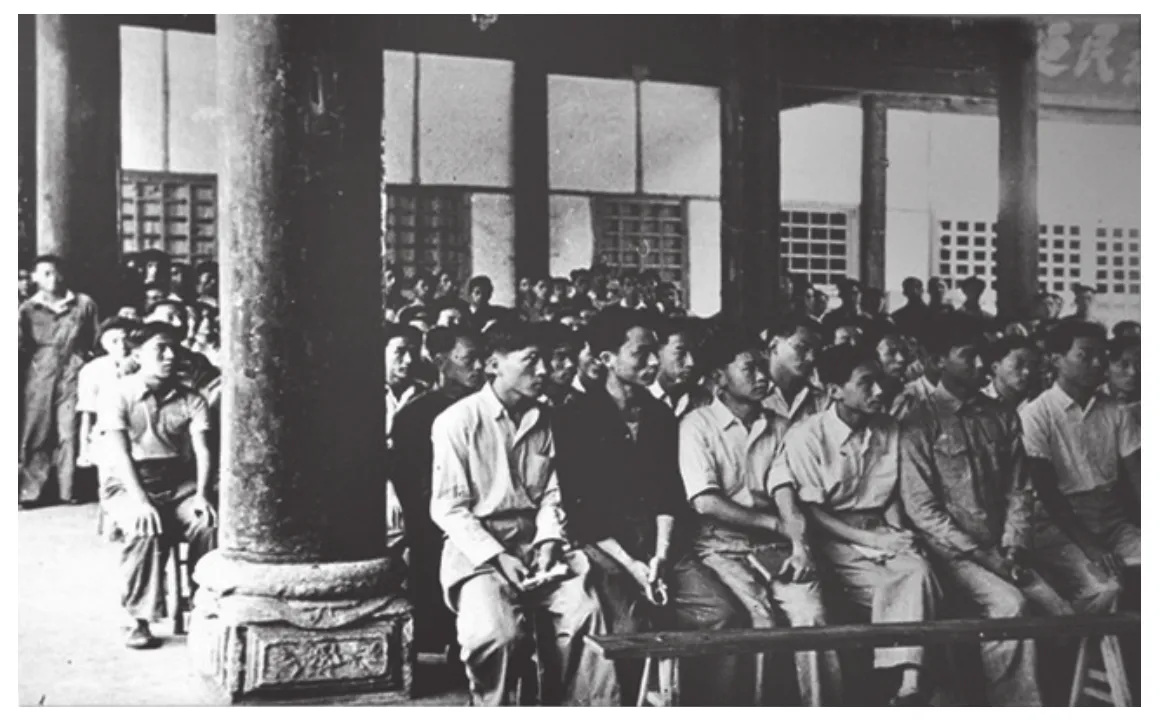

1943年,李约瑟拍摄的国立同济大学学生在大禹庙听课的照片

与此同时,请允许我对第九次代表大会的成功表示祝贺,并表示希望,中国科学院在为人类知识和为中国人民的福利的工作中,变得越来越强有力。

李约瑟1969年致郭沫若的第二封信写于11月18日,在这封信中,李约瑟推荐麦克尔·罗埃博士访问中国,并再次提出他本人希望于1970年秋天访华。此信现存中国科学院档案,兹录主要内容如下:

我写这封信为了问:我这里的同事麦克尔·罗埃博士能否到中国来访问。罗埃博士是剑桥大学的中文讲师,曾任“东方学教授会议”的书记。他是我们最有名的汉学家,对汉朝的历史尤有研究。他也出过一本多少带通俗性的有关中国历史的书,在这里流行甚广。他对于中国现代以及古代文化都非常有共鸣和了解。

罗埃博士明年将有休假,极想访问中国,特别是要见:贵国的考古学家,并参观些有名的汉朝的坟墓和古迹。我想,要在中国给予经济支援方面不会发生什么严重问题,因为麦克尔·罗埃能自出路费和在中国的一般费用。我不知道他想在中国耽多久,不过我想,远道而来,如果考虑不能满两个月,那就未免不上算了……

让我再加上一句话——我希望1970年能再来中国访问。实际上我由于在大学和学院里的职务,只能在夏季离开剑桥,不过从六月到十月之间,我随时都可以来。我还没有积极提出这个要求,也许明春开始着手进行。我的访问是否合适,极希望您不久就给个回信。也许您已经知道,我最近当选为“英中了解协会”的会长,我以前的“主席”之职已由我们共同的朋友戴利克·勃赖恩充任。

二

李约瑟的两封来信,先转到中国科学院哲学社会科学部,学部感到难以处理,转给了郭沫若。郭沫若于1969年11月28日对这件事进行了处理。他上午给竺可桢打电话,回顾李约瑟1949年后来访情况,并征求竺可桢的意见。竺可桢当天日记记载:“早餐后,背诵毛主席最新指示。收拾房间。得郭院长那边电话,说李约瑟想明年来访我国,过去他来过几次,是哪单位请的,并问我的意见是否约他来。我告他我所记忆第一次是在1952年,他还参加了国际调查朝鲜美帝细菌战事;第二次在1959年;第三次1964年。第一次是郭老以院长名义请的。第二、三次不记得,好像是对外文委的名义。因为电话所说简略,所以我又于上午写了一封信。”这封信共四页,毛笔楷体,信笺为“中国科学院革命委员会”,存中国科学院档案。主要内容为:

承询李约瑟过去来我国系什么单位邀请和是否明年邀请他,因电话中报告简略未尽欲言,所以特以书面奉知。据个人记忆所及,解放后李约瑟来我国三次。第一次是1952年,是以郭老名义(科学院院长名义)。他这次在我国时,参加了“调查在朝鲜和中国的细菌战事实国际科学委员会”(报告书发表在该年8月31日),李约瑟也是签名人之一。此事钱三强最接头。他第二次来我国是在1959年,值我国建国十年国庆,第三次是在1964年国庆前后,国庆节那天晚上他还被邀请上天安门,由周总理介绍和毛主席握了手。我记不清这两次是那单位邀请的,好像是对外文化协会。这两次他的主要目的是为他那本中国科学史找材料(已出版五大本,尚有三四本未出)。

据我所知道他近年来的表现,无论对中苏争执和无产阶级文化大革命的态度,还是友好的。他是英中了解协会的主席,今年三月间苏修侵犯我珍宝岛以后,他曾给伦敦《泰晤士》报一封信,指责苏修。登在该报27日,报上题为《中苏边境》。以后转载在3月29日《参考消息》第一页。在今年我国庆节前夕,他又曾发表过一篇文章题为《新中国长征途中的又一里程碑》,转载在9月29日(下)《参考资料》第9-13页。但我只知道他近来发表的两篇文章。我国驻英代办当然知道他的底蕴。

假使明年预备约他或其他外国科学家来我国,我们也得做一点准备工作。这二三年来,院中各研究单位,因除所担任与国防有关科研而外,因忙于完成斗、批、改的重大任务,所出成绩比较不多,急应抓革命促生产。如以生物学部各所而论,到近来建所地址,如微生物所在陕西武功,遗传所留北京,才慢慢地确定下来,但过去比较成绩较著名的,如上海的生化所和生理所,现在情况与将来任务,如目前尚未确定,愚见以为院中应抓紧分院把他确定下来。是否有当,尚请指示。

郭沫若之所以询问竺可桢,并得到竺可桢的详细回答,是因为竺可桢和李约瑟有着长期交往,对李约瑟的情况相对比较了解。

1944年4月、10月,李约瑟两赴贵州遵义和湄潭,访问西迁中的浙江大学

早在抗战时期,李约瑟和竺可桢就有所接触。1944年10月25日,在中国科学社30周年大会湄潭分会上,竺可桢演讲中国二十八宿之起源,“李约瑟对论文极感兴趣,将由渠携去不少篇幅转交英美发表”。而李约瑟在这次大会的演讲中认为,近代科学之所以不能在中国产生,“乃以囿于环境,即地理上,气候上,经济上和社会上的四种阻力”。竺可桢对此也很感兴趣,特意引用在自己的论文之中。

1952年夏,李约瑟参加朝鲜战争中美国细菌战国际调查团来到中国,这是他在1949年后第一次访问中国大陆。6月22日,郭沫若在北京饭店宴请代表团,竺可桢陪同。这次李约瑟到中国,一直犹豫不定,起初只答应以联络员的身份参加,后来钱三强允诺他可以参观中国科学技术发展方面的情况并搜集史料,这对于李约瑟正在写作中的《中国科学技术史》无疑是十分难得的机遇。于是,他决定以正式成员的身份参加调查,并很快成为调查组的实际负责人。

对于李约瑟思想上的矛盾,郭沫若是清楚的,他在8月7日给外交部副部长章汉夫的信中说:“李约瑟又有信来,看样子我给他的信他尚未接到。此人,我觉得宜争取他多在中国留一个时期,回英国太早了,可能出毛病。故宜尽力争取他的夫人来华。请考虑。”章汉夫第二天复信郭沫若:“李约瑟在朝中调查细菌战工作中,表现不错,他们今日由沈起程返京,详细情形,当在承志回后,即去您处汇报,并讨论草拟报告工作应如何协助进行。”“同意您争取李多留及争取李夫人来华的意见。俟李到后,您最好和他谈一次,如他表示愿意多留,除他再去信请他的夫人来外,我们亦可从旁促请。”“英代表团三十人左右,将于本月来华,邀李事两周前已告英中友协,邀李夫人来华事,也曾侧面告该会负责人。”但李约瑟于当年9月中旬就回到了英国。

李约瑟回国后,受到了英国新闻界、英国国会及英国科学界的质疑和攻击,一度陷入十分难堪的境地。但他没有屈服,而是坚持认为美国在朝鲜战争中使用了细菌武器,并为中华人民共和国辩护。1953年,鉴于美国政府抵赖并进一步准备细菌战的罪行,李约瑟发表公开信予以谴责:“我之所以不得不相信指责的真实性,绝不决定于飞行人员所承认的(也不决定于他们现在在新的、不同的环境下所否认的)。我相信国际科学委员会中我的那些同事也有同样的看法。如我在去年所一再说过的一样,我们总是在大批中国科学家——其中有许多人,我在第二次世界大战时就已经很熟悉的了——提供了客观的证据,使我们相信以后,才认为那是一个确实的证据。”这封公开信受到中国的欢迎,《人民日报》予以转载。

竺可桢回忆说李约瑟第二次来华是1959年,属记忆有误,实际是1958年。1957年12月17日,郭沫若给李约瑟写信并发出请柬,邀请李约瑟1958年夏天访华。李约瑟收到宦乡转来的信和请柬后,于1958年1月复信郭沫若,十分愉快地接受了邀请,提出希望研究中国中医药史和中国最新的考古发现,并尽可能多地接触中国科学史和工艺专业的学者,他还希望重返他抗战时期在中国曾经到过的地方。李约瑟这次访华,主要由中国科学院副院长竺可桢出面接待。6月1日,竺可桢“和李俨老去东郊机场接李约瑟和鲁桂珍,从广州来”。6月2日,“晚七点约李约瑟、鲁桂珍晚膳”。6月6日,竺可桢“三点至北大礼堂,听李约瑟报告中国古代科学的成就和西方的关系”。6月10日,李约瑟在中国科学院演讲。此后,李约瑟到济南、上海、敦煌、兰州等地寻访资料,参观访问。

对于李约瑟1964年的来访,竺可桢说可能是对外友协邀请的,实际上也是郭沫若以中国科学院院长的名义邀请的。1964年6月7日,李约瑟致信郭沫若,附上了他希望参观访问项目的清单。他希望参观化学工业和应用生物学、不同类型的农业、考古和历史博物馆,并想去他以前没有去过的地方。7月3日,郭沫若到机场欢迎李约瑟夫妇,并于第二天设宴招待李约瑟夫妇。据笔者查找到的文献,李约瑟以英中协会会长的身份于8月10日在太原各界声援越南抗美的集会上讲了话。李约瑟在中国一直待到了国庆之后。

这次收到竺可桢信件后,郭沫若在信的抬头“郭老”两字上画圈,在信稿第一页左上方写道:“送外事组,供参考。郭沫若,十二、一。”

三

中国科学院档案中,存有两页郭沫若写于1969年11月28日的信件。这封信的主要内容是郭沫若对于李约瑟访华的意见。该信没有抬头,不清楚是写给谁的。《郭沫若年谱长编》认为这封信是给中国科学院外事部门的书面意见。该信主要内容如下:

关于李约瑟夫妇和助手,及所推荐的三位学者访华事,刚才已在电话中谈及。此时,由学部处理有困难。因学部明年要迁往信阳,李约瑟本人是自然科学家,所推荐的三人也有两人是属于自然科学的范围(一位是森林科学家,一位是数学家),和学部也不对口径。因此,学部仍把原信送到我处来了。我再转送到你处,请你们处理。(在电话中已得到你们同意。)我的意见是:鉴于时局的不稳定,他们的来访似乎可再推后一两年。请刘西尧同志考虑一下。如果你们同意我这个想法,问题很简单,请立即用我的名义回他一信,但把话说得委婉一点。

如我这个想法不周到,请征询一下外交部的意见,上报请示后再回答前途。

由信中可知,郭沫若事先跟中国科学院外事部门有过电话沟通,然后才提笔写这封信。信中所说的学部,指的是中国科学院哲学社会科学部,郭沫若以院长的身份兼任哲学社会科学部主任。哲学社会科学部退给郭沫若,郭沫若在征求竺可桢意见并斟酌情况后,转外事部门。刘西尧当时担任周恩来总理和中国科学院之间的联络人,实际负责科学院事务。郭沫若提出让李约瑟推迟访华的计划,请刘西尧决定。

经过广泛征求意见和充分考虑,中国科学院采纳了郭沫若的意见,决定以郭沫若的名义回复李约瑟,请他推后一、两年再来访问。中国科学院存有两页写在“中国科学院发文稿纸”上的郭沫若复李约瑟信原件,事由栏写着“给李约瑟的复信稿”,是李明德的笔迹。“主办单位和拟稿人”栏目上写着“外事组 李明德 69.12.10”,核稿栏写着“拟同意,请郝梦笔同志批。曹文彬,12.11”。签发栏写着:“同意发,请将复信稿会汇报给郭老,听取指示。尚可 69,12,11”。“郭老”两字上有圈阅。信件全文为李明德用钢笔所写,郭沫若用毛笔作了修改。

亲爱的李约瑟博士:

非常高兴接到你您今年9月9日和11月18日的来信。因我近日工作较忙,未能及时复信,乞谅。

你您与夫人和助手想于明年再来中国访问的打算,使我和你您这所有的朋友都感到十分愉快。但在目前,中国科学院全体科学工作者,正在集中精力,为搞好无产阶级文化大革命的斗、批、改工作而努力。看来这项具有深远历史意义的改革科研体制的工作,在今后相当长的一段时间内,还将在我院继续进行。因此,我和你您这里的朋友们,都非常希望你您与夫人和助手能在一、两年后的适当时机到我国来访问……我想,您一定会同意的。又如果伯克先生、奥福特教授以及罗埃博士能在那时再考虑他们的和您们一道来访,华问题,将更为适宜。我们也非常欢迎。请您向三位先生转达。

1970年即将到来之际,请让我借此机会,祝你您和您的夫人在新的一年中,身体健康,精神愉快,工作成功。

郭沫若

一九六九年十二月十五日

标删除线的文字,是李明德拟稿所有,为郭沫若所删除;标下划线的文字,李明德原稿所无,为郭沫若所增加的。中国科学院档案中还存有一份这封信件的打印稿,是按照郭沫若修改后的文字打印的。打印稿两页,第二页下方由钢笔备注:“已于12月20日上午发出(科革办外字69.240号)(因对方懂中文,故未能译成英文)”。

给李约瑟的信件发出的当天,中国科学院给驻英代办处发出公函。这封公函用的是红头的“中国科学院文件”笺,编号为“(69)院革字第369号”,主要内容为:

英中了解协会会长李约瑟博士于今年9月9日和11月18日两次给我院郭沫若院长来信,李在信中除表示自己与夫人和助手鲁桂珍愿于明年访华外,还推荐了森林学家伯克先生、数学家奥福特教授以及汉学家罗埃博士来我国访问。

经请示外交部后,我院以郭院长名义回复李约瑟,将其夫妇和助手以及所推荐的三位学者访华推缓一、两年再予接待。

为将来接待上述人员访华做准备,现特函请你处了解李所推荐的三位学者的有关情况,并请将李约瑟夫妇及助手近况,一并告我院。

随函附去郭沫若院长致李约瑟的复信抄件及李9月9日和11月18日的来信抄件各一份。

四

中华人民共和国外交部和中国科学院于1971年4月5日联合向国务院提交《关于英国皇家学会会长等人希望恢复中英科技文化交流问题的请示报告(71)科字第67号》,报告提出:“日前,中英关系已有缓和,因此,我们对驻英代办处去年十一月十四日来文,今年二月二十二日来电和三月十四日所提关于中英科技文化交流一事,提出以下建议”。建议的第二点为:“中国科学院曾于一九六九年十二月十五日以郭沫若院长的名义回复英中了解协会会长、剑桥大学冈维尔和凯厄斯学院院长李约瑟,将其夫妇和助手鲁桂珍以及李所推荐的三位学者(森林学家伯克、数学家奥福特和汉学家罗埃)的访华要求推缓一、两年,并曾表示一并接待。今年三月一日李为此给郭沫若院长来信(附件一),再次提出希望访华。”“现拟同意我驻英代办处今年二月二十二日来电所提首先安排上述人员访华的建议,以郭沫若院长的名义复信李约瑟(附件二),欢迎李约瑟夫妇及其助手和上述三名学者于今年下半年或明年夏季来访,为时三周。”这份文件加盖了外交部和中国科学院的国徽章,当为正式发出。但是,文中的“今年下半年或”被铅笔划去。

两份附件都是打印稿,“附件一”是李约瑟1971年3月1日致郭沫若信,兹录主要内容如下:

我不知您是否记得我们1969年11月18日和12月15日的通信?除其它事情外,我曾想到我想于近期再次访问中国的热切愿望,在您的回信中,您极其友好地使我们确信您和中国科学院的成员们都希望我将这样做,并建议1971年12月之后的某个时候可能是适宜的。我现在写信的目的正是为了提醒您这一点,并告诉您我依然希望与我的妻子狄·李约瑟博士和我的合作者鲁桂珍博士于1972年夏季再次到中国度过一段时间。我不仅盼望会见我在历史学者、科学家和考古学家之中的许多朋友……尤其希望我再次与中国人民一起生活一段时间之中从新获得鼓舞,这一点是无需说的。

同时,关于我作为全国会长的英中了解协会的工作,目前仍像过去一样继续积极地进行着,然而,我希望我们能够吸引更大量的会员。《中国科学技术史》的工作也有进展,我相信,再过几个月,您将收到关于土木工程、水力和航海方面的本书第四卷第三部分一册,到本学年末,我们期望将关于冶金和中国早期化学和化学工业方面的本书第五卷第二、三部分付印。

向我们所有的中国朋友致以良好的问候并向您个人致以最热情的问候。

附件二标题为《复李约瑟的邀请信稿》,兹录主要内容如下:

非常高兴接到您今年三月一日的来信。

中国科学院欢迎您和您的夫人以及您的合作者鲁桂珍博士于今年下半年或明一九七二年夏季对您们合适的时间来中进行友好访问,为时三周。至四周。

届时,如果您所推荐的森林学家伯克先生、数学家奥福特教授以及汉学家罗埃博士能够与您们一道来访,我们也非常将很高兴。当然,三位先生若届时不便,愿另选其它对他们合适的时间前来,我们也同样非常欢迎,请向三位先生转达。您们在中国停留期间的膳宿与交通费用将由中国科学院负担。

借此机会,请向那里的朋友们转达我的问候,并向您和您的夫人致以热情的问候!

标删除线的是以铅笔划掉的,标下划线的是以铅笔补充上的。从笔迹看不出是谁修改的,信末也没有署具体时间。好在中国科学院还有另一份档案,是按上述修改后的打印稿,“郭沫若”三字为手写签名,也补上时间“一九七一年六月三十日”。这份信稿下方用铅笔写上:“另一份郭老签字,已于7月1日以(71)科革二外第393号发出。”

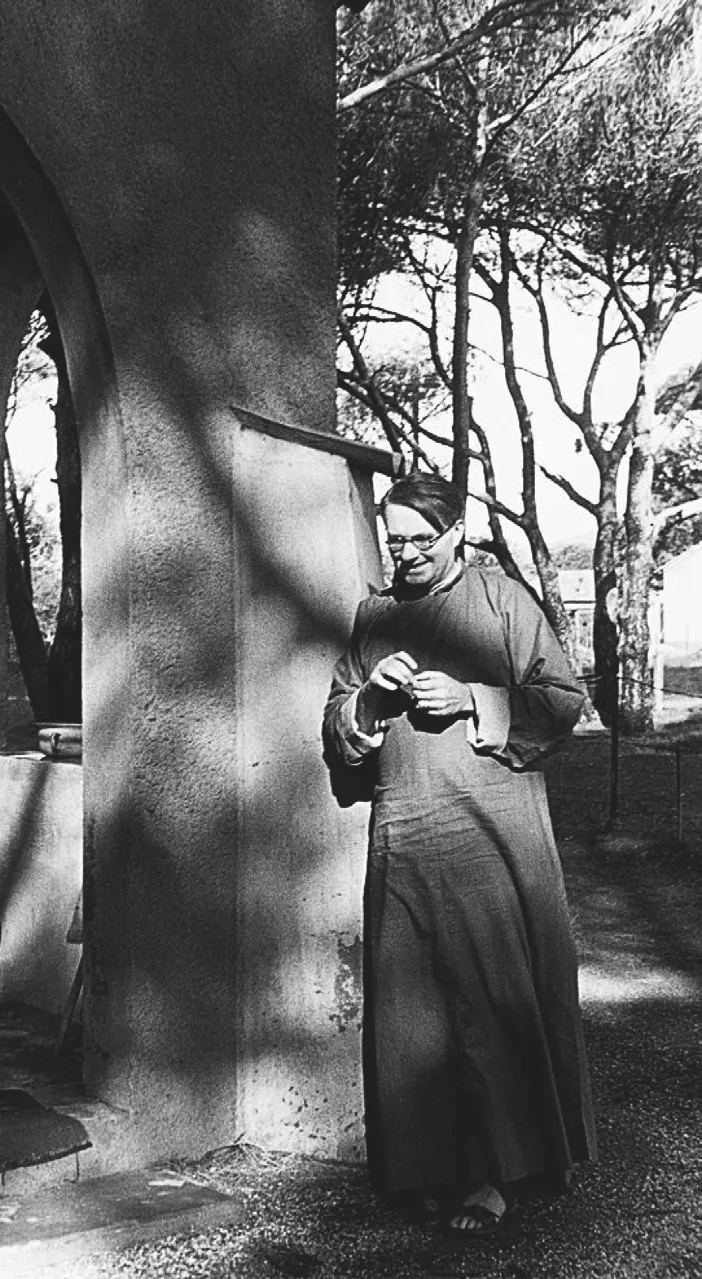

1946年,李约瑟即将离开中国前在重庆时的照片

五

在中国科学院档案中,有一份《接待李约瑟夫妇及鲁桂珍计划》,这份草拟于1972年6月28日的计划写道:

经国务院批示同意,以中国科学院郭沫若院长名义邀请的“英中了解协会”会长、英国剑桥大学凯厄斯学院院长李约瑟(J.NEEDHAM)偕夫人(DOROTHY NEEDHAM)及李的助手鲁桂珍(女,详见附件)一行三人,预计于今年七月五日由深圳入境,来我国进行友好访问和学术旅行。

李约瑟的专业是生物化学,也是汉学家,对我国古代科学发展史也有研究。抗日战争期间,他当过英国驻重庆使馆的文化参赞。解放后,对我表示友好。李于一九五二、一九五八、一九六四年曾三次访华。其中除第一次外,后两次访华,主要是为了他编写《中国科学技术史》一书搜集资料、文献。李此次来访,是继续为其编写该书的植物、动物、外科、药物篇寻找资料。

李约瑟在英国学术界有一定的地位和影响。为了加强中英科技交流,扩大我在英学术界的影响,我们在接待工作中,仍应热情友好,多做工作,在安排上适当照顾他们搜集资料和参观访问的要求。但要注意,内外有别。

安排如下:

一、迎送:抵离京时由中国科学院副院长吴有训副院长及夫人王立芬、副秘书长秦力生、考古所所长夏鼐、对外友协负责人马家骏、院外事组副组长陈冰等同志前往机场迎送。

二、抵京当天晚上,由中国科学院副院长竺可桢、吴有训设便宴欢迎,除迎送人员作陪外,拟请竺副院长夫人陈汲以及有关科学家3-4人参加。

李等在京期间,拟请郭沫若院长和于立群同志在人民大会堂会见并宴请一次。

一九六四年,总理曾接见了以李约瑟为首的“英中了解协会”访华团全体成员。此次,我们拟不主动安排请总理接见。届时如有需要,将专案请示。

三、访问、参观:

李要求在我国访问六周(我原邀其访问3-4周)。其中以4-5周时间前往昆明、贵阳、桂林、海南岛等地进行学术旅行。1-2周时间到黄山或庐山休假,并到李时珍故乡蕲州访问。对此,我们拟同意其停留六周。访问地点,均系非开放地区。经与外交部商议不便安排,拟安排其访问延安、上海、南京、杭州、广州、韶山等地。

在北京拟安排参观化学所、物理所、植物所、地球所、动物所、北京大学、清华大学、石油化工总厂、公社、地铁、北京图书馆、出土文物等。

在外地参观及具体活动,请根据外宾专业情况及访华目的,由各地决定。李等曾希望参观植物园、博物馆、图书馆、大学、工厂企业、庙宇以及针麻等。

李约瑟著《中国科学技术史》(中文版)

抵离各地时,请当地省(市)革委会外事组或科技组有关负责同志及有关科研人员3-4人迎送;请省(市)革委会一位副主任出面宴请一次。

学术报告:拟安排李夫妇在京各作一次学术报告,听众人数30-40人左右。外地如有需要,也可安排学术报告或座谈。

新闻报道:抵离京时发表消息。

郭院长和于立群同志会见、宴请摄影见报,发表消息。

生活礼遇:李夫妇住套间房,鲁住单间房。乘上海牌车,室内摆烟茶、水果。外宾在华期间的食、宿、交通费用由我国负担。

……

1972年7月10日晚上,李约瑟一行三人从上海飞抵北京,中国科学院副院长吴有训夫妇到机场迎接。11日晚上,中国科学院副院长竺可桢、吴有训等人宴请李约瑟等人。竺可桢在日记中记载:“李约瑟夫妇、鲁桂珍于7:00到。他们上次来是在1964年,八年不见,Needham 夫妇72岁、76岁倒不见老,虽是其夫人已需手杖。但鲁桂珍不到七十已见苍老,因曾施术三年,病了三年云。据陈冰说,他们日程已安排,去沪、杭、宁,并至北戴河休息十天,将来还可[能]去南昌等。李原拟去贵阳、昆明、海南岛,均不开放,但他们已因他留华期限延长至七礼拜(他提六个礼拜),而且均已由我招待,所以认为满意。在广州时他已买了五十元的古书。他问了钱宝琮、张子高、袁翰青等情况,我告以石声汉于1967年以癌去世。九点始散席。”8月8日晚上,郭沫若和于立群宴请李约瑟一行三人,郝梦笔、夏鼐等人陪同。

李约瑟1972年访华,受到了高规格的接待,中国科学院做出了周密安排。郭沫若在这件事上表现得十分慎重,但也不乏热情。竺可桢想利用这次接待,推动中国科学院相关研究的进展。这些有意味的细节,对于我们思考特殊年代郭沫若的处境、中外文化的交流都具有特殊价值。