阅读支架引领下的整本书阅读教学

2020-01-15冯晓波

冯晓波

在实际教学中,整本书阅读存在着学生阅读不得法、阅读测评单一化等问题。为解决整本书阅读教学中遇到的这些困惑,笔者以《红星照耀中国》教学为例,采用了支架式教学,为学生搭建情境支架、知识支架、读写支架、联读支架,以此激发学生的阅读兴趣,引导学生掌握阅读的方法,培养学生高阶思维的能力,从而实现深度阅读。

一、问题的提出

从当前的理论与实践探索来看,多数研究者都倾向于将“整本书阅读”理解为整本的文学经典的阅读。本文中的整本书阅读是指教材所推荐的名著阅读书目。根据笔者的调查与研究,整本书阅读教学存在以下几个问题。

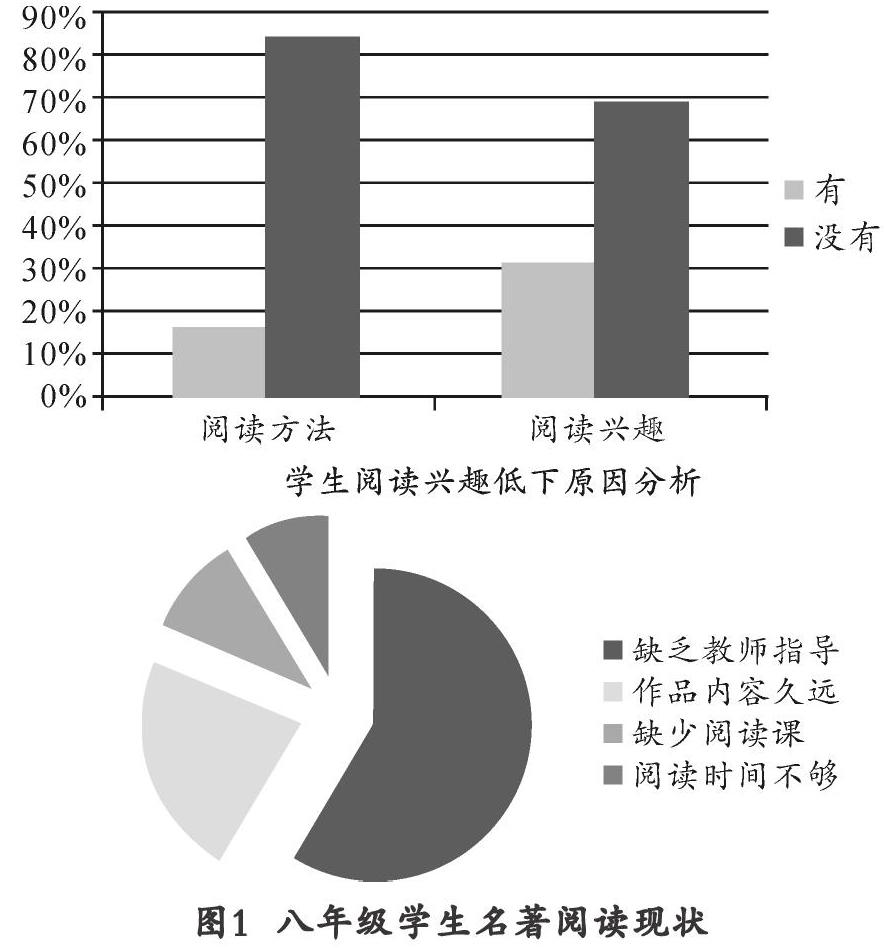

1.学生阅读不得法。阅读兴趣与阅读方法是相互关联的,教师采用何种阅读方法很大程度上影响着学生的阅读兴趣。同时,教师对阅读过程的指导缺失,也会造成学生阅读兴趣不浓,无法用阅读中习得的知识解决实际问题。笔者对本校八年级学生的阅读情况进行了调查,结果如图1:

学生在阅读过程中缺乏方法,缺乏兴趣,另外,缺乏教师指导和作品内容久远是造成学生阅读兴趣低下的主要原因。

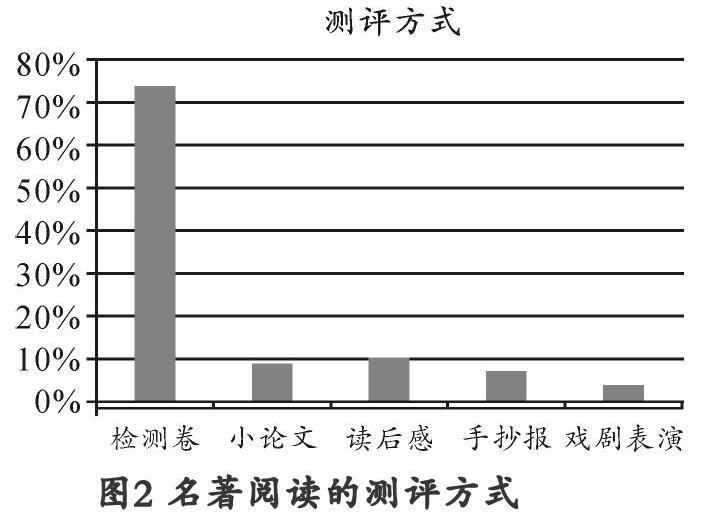

2.阅读测评单一化。整本书阅读的书目篇幅长、容量大,如何测评学生的阅读效果也是一大难题。笔者对语文教师测评学生阅读效果的方式进行了调查,结果如图2:

■

图2 名著阅读的测评方式

大部分语文教师采用检测卷的形式测评学生的阅读效果,形式较为单一。在日常的整本书阅读测评中,我们还可以采用小论文、读书报告、手抄报、戏剧表演等形式,避免阅读测评的单一化,也能够让阅读成果更加多样化。

二、支架式教学对整本书阅读的意义

建构主义理论根据维果斯基的“最近发展区”理论,提出了支架式教学法,其核心策略是一步一步地为学生的学习提供适当的、小步调的线索或提示(支架)。支架的作用在于能让学生的学习拾级而上,掌握知识,培养解决问题的能力,从而学会学习。笔者认为在整本书阅读过程中可以采用支架式教学,因为它能够解决整本书阅读教学过程中学生阅读不得法、阅读效果难测评的问题。

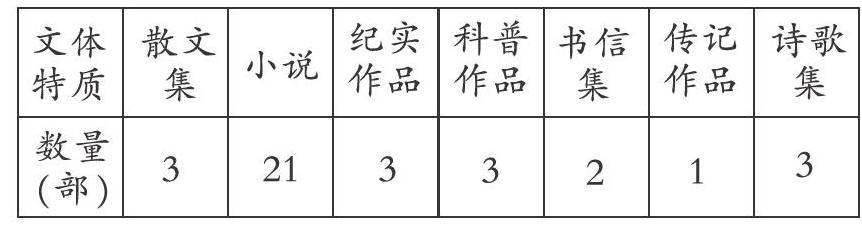

支架式教学能够教给学生阅读方法和具体的阅读策略,往往嵌入了多样化的评价任务,能够有效测评学生的真实阅读水平,培养学生高阶思维的能力。初中语文统编教材一共推荐了36本阅读书目,笔者对作品的文体特质进行了整理,如下表1:

从表中可见,作品的文体特质呈现多样化。因此,针对不同文体特质的作品,应搭建不同类型的阅读支架。笔者根据整本书阅读的特点和作品的文体特质,设计出以下四种支架类型。

在建构主义理论和支架的类型、作用的基础上,笔者探索出整本书阅读中“支架式教学”的模式,如下图4。

三、整本书阅读中的支架式教学案例分析

在实际的整本书阅读教学过程中,笔者用四种阅读支架推进《红星照耀中国》整本书阅读教学,有效解决了学生阅读不得法和阅读效果难测评的问题。

1.搭建情境支架,激发阅读的兴趣点

建构主义理论认为,知识是学习者在一定的情境下,借助他人的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式获得的,学习过程是学习者在一定情境中检验已有的知识和经验,重新建构自己的知识提下和理解体系的过程。名著阅读的内容往往与学生的个人生活经验有一定的距离,学生的阅读兴趣不浓。情境支架的使用恰好能激发学生阅读的兴趣,驱动阅读的核心任务,教学路径如下图5。

在学生初读作品后,为明确专题学习任务,笔者为学生搭建了个人体验情境支架:

近日,某地将以《红星照耀中国》为依据建立长征纪念馆,请你在认真通读《红星照耀中国》全书后,以导游的身份向前来参观的游客介绍长征纪念馆,你认为可以设计哪几个分场馆?

教师出示情境支架后,学生根据自己的初读体验,对内容进行重构。作为一部纪实文学作品,《红星照耀中国》是围绕“长征”展开的,涌现了大量的红色人物、红色事件。在该学习情境的驱动下,学生设计出四个分场馆:

第一个分场馆:长征路线馆,借助长征路线图,向游客解说长征路线;

第二个分场馆:红色战役馆,介绍长征途中经典的红色战役;

第三个分场馆:红色人物馆,介绍长征途中涌现出来的红色人物;

第四个分场馆:红色精神馆,介绍红色战役和红色人物中蕴含的红色精神。

四個分场馆即指向对长征路线、红色战役、红色人物等事实的梳理,同时又是对作品内容的分析、创造。值得注意的是,通过建设“长征纪念馆”的方式,不仅激发了学生再次阅读作品的兴趣,还让学生明确了专题学习任务。在大任务的驱动下,将专题学习阶段再分成四个小任务。整个过程需要学生深度阅读,梳理、归纳、分析、评价,培养学生的高阶思维能力。

2.搭建知识支架,明确阅读的关键点

知识支架指向作品的文体知识、背景知识等,搭建的目的在于引导学生根据作品的文体特质掌握阅读方法。学生对文体的知识的匮乏,很有可能造成阅读方向与路径的错误。因此,阅读一部作品,必须清楚作品的文体特质,只有这样我们才能用小说的方式读小说,用散文的方式读散文,用诗歌的方式读诗歌。知识支架的使用更多的是引导学生掌握阅读的方法,教学路径如下图6。

《红星照耀中国》是一部纪实作品,其基本特点是用事实说话,并想通过事实说些什么“话”,即作品内容的真实性和文学性。为引导学生掌握阅读《红星照耀中国》的方法,笔者搭建如下知识支架:

纪实作品,是记录人与事真实情况的作品,其基本特点是用事实说话,具有真实性。真实性主要体现在采用引用原话、列举数据、关注细节等方式。当然,“事实”是经过作者筛选过的,有作者对事实的感受和印象,也体现了作者的倾向性。因此,纪实作品更有文学性的一面,主要采用典型事例、合理想象、个人主观倾向等方式。

在知识支架的引领下,学生会关注湘江战役、四渡赤水、飞夺泸定桥等战役的真实性,也会关注作者用何种方式塑造毛泽东、周恩来、彭德怀等人的形象特征,还会关注作者对红色革命和中国共产党的个人主观倾向。

例如,有学生分析作者采用典型事例的方式来塑造彭德怀和红小鬼的人物形象:

原文(1):彭德怀告诉我,有一次被几个少先队员喝令站住,要看他的路条,否则就要逮捕他。“但是我就是彭德怀,”他说,“这些路条都是我开的。”“你是朱总司令我们也不管,”小鬼们不信说。“你得有个路条。”他们叫人来增援,于是有几个孩子从田里跑来。彭德怀只好写了路条,签了字,交给他们,才能够继续上路。

原文(2):“彭德怀继续说:‘我正好走过他家,便停下来看示威。我看到有许多人都已饿得半死,我知道那个人的米仓里有一万担大米,可是他却一点也不肯帮穷人的忙。我生气起来,便带领农民攻打他家,他们把他的存粮都运走了。我事后想起来也不知道自己为什么这样做。我只知道,他应该把米卖给穷人,要是不卖,他们把米拿走是应该的。”

分析:斯诺选取了彭德怀的一个典型事例,突出彭德怀为人直率、充满正气的性格特点,选取“红小鬼”阻拦彭德怀过路的典型事件,塑造了红小鬼认真负责、一丝不苟的人物精神,这两处内容都用典型事例表现了纪实作品的文学性。

人物形象的建构需要典型事例来支撑。该生将不同章节中与彭德怀相关内容的进行整理、归纳、评价,从而建构人物丰富的性格特征,把握了纪实作品文学性的一面,阅读纪实作品要关注作品的文学性。同时,归纳、评价属于高阶思维能力,体现了是学生深度阅读的成果。

3.搭建读写支架,用好阅读的结合点

在读写结合中培养审辨性思维,是一种很好的探索,能引导学生深入阅读作品,建立自己的声音,培养解释、分析、評估、推论等多种核心能力。阅读是知识的输入,写作是对知识的输出。在整本书阅读教学中,写作的类型多样,主要有手抄报、小论文、解说词、人物小传、人物名片等形式,侧重于表现性评价。读写支架的使用能实现以读促写和以写促读,深化学生的阅读体验,教学路径如下图7。

斯诺在作品中塑造了大量的英雄人物,为了引导学生能够全面建构人物的性格特征,笔者搭建了如下读写支架:

请你运用八年级上册第二单元写作内容《学写传记》的基本知识,给《红星照耀中国》中的某位红色人物写一则小传,要求能体现人生的生平经历和性格特征。

学生在读写支架的引领下,根据自己的阅读积累和阅读体验撰写红色人物小传,实现以读促写。这样的方式,一方面可以检测学生的阅读效果,另一方面还能再次驱动学生的阅读,实现以写促读。因为只有高质量的阅读,学生才能写出红色人物的生平经历,才能准确表述红色人物的性格特征。以下是学生为彭德怀撰写的人物小传:

彭德怀,生于湘潭,家境富裕。六岁丧母,父亲续弦。因后触犯祖母,险被溺死。九岁离家,做过童工,四处颠簸,只是技多不压身罢!十六岁,回乡,遇灾荒,遂劫富济贫。十八岁,当排长,遭叛变,受苦刑。刑满释放后回乡,寻表妹,却已故,遂当兵,举行起义,开始土匪生涯,红军长征时已是司令员。平时素爱欢笑,身后常跟一群“小鬼”。迟睡早起,却体格健朗,富有才智,又吃苦耐劳。年轻时爱读司马光的《资治通鉴》,认真思考“军人”的责任,后又将兴趣放在陈独秀的《新青年》,待军校毕业时已读《共产党宣言》《新社会》《阶级斗争》等书。真可谓是文武全才!

该生既写出了彭德怀的性格特征,又完整地呈现了彭德怀的生平经历。同时,撰写人物小传也是对学生评价、创造等高阶思维能力的培养。

4.搭建联读支架,发现阅读的连结点

联读支架是指寻找作品与作品之间的联结点,在关键词的引领下,开展多部作品的联读,主要有主题联读、方法联读和价值联读。由于单篇阅读通常无法实现阅读方法的迁移,而多篇联读能通过一个关键词勾连多篇作品中的情节、人物等核心内容,实现阅读方法的迁移和汲取作品的精神力量,教学路径如下图8。

联读支架的形式是可以多样的,既可以是同质作品的联读,也可以是异质作品的联读。例如笔者将《红星照耀中国》和《钢铁是怎样炼成的》两部作品放在一起,以“伟人”为关键词,搭设如下联读支架:

伟人并不是标签化的,也有普通人的一面。请你从《红星照耀中国》和《钢铁是怎样炼成的》中各选择一个伟人,并结合相关内容分析、评价。

阅读作品时,我们往往只关注到伟人的“英雄壮举”,而忽略了伟人的也有普通人的一面,不利于全面建构人物的形象特征。因此,在联读支架的引领下,学生在比较、分析作品内容后,归纳出伟人也有普通人的一面,全面把握人物的性格特征。可以来看一位学生的回答:

在《红星照耀中国》一书中,毛泽东作为一个伟大人物,他带领红军长征,并取得胜利,扩大了红军在西北的根据地,干了一番事业。但是在书中,他也有生活化的一面。他在作者斯诺面前找寻裤裆里的寄生物,在窑洞里脱下裤子和衣服研究地图,一个非常接地气的普通人。在《钢铁是怎样炼成的》一书中,保尔作为一个伟大人物,不论是前期的营救朱赫来,修建铁路,还是后期的写作参加革命活动,无不体现了他的爱国情怀,心系人民。但是他喜欢抽烟、骂脏话,在处理和丽达的感情时很冲动,误会了丽达,这正体现了保尔生活化的一面。

综上所述,不论是毛泽东还是保尔,生活上他们都有平凡人的一面,也是一个很实在的普通人。

人物联读指向两个人物的对比,在结合作品内容的基础上,通过分析,对人物做出相应的评价。因此,要能够准确的评价一部作品中的人物,需要熟悉作品的内容,会分析作品的内容,并能评价人物的性格、命运等,体现高阶思维能力。

在支架式教学的引领下,整本书阅读能够激发学生的阅读兴趣,引导学生掌握阅读的方法,培养学生高阶思维的能力,实现深度阅读。当然,在整本书阅读过程中,教师开展支架式教学,首先应遵循作品的文体特质,在阅读的各个阶段搭建合适的阅读支架。

[作者通联:杭州市萧山区金惠初级中学]