“互联网+”高效物流背景下高职物流类专业教师社会服务能力提升研究

2020-01-15潘意志程丹丹

潘意志,程丹丹

(罗定职业技术学院 广东 云浮 527200)

“互联网+”高效物流是互联网思维下物流产业发展模式的创新,是一种物流新业态,包含两层含义:一是用互联网思维对物流企业的商业模式、组织架构和业务流程进行创新、优化,使用大数据、云计算、物联网等先进信息技术构建智慧化的物流平台,发展高效便捷物流;二是供应链上的企业需要不断追求卓越、高效,如实现组织机构扁平化以提高决策及执行效率,物流数据在各个物流平台互联、互通和共享以提高物流数据的使用价值,供应链上各成员构建起平等互信、互利共赢的战略伙伴关系以节约交易时间、减少交易成本、提高交易效率。在“互联网+”高效物流背景下,相关高职院校要主动对接物流产业发展的需要,全方位开展社会服务,其中高职物流类专业教师是承担该类社会服务职能的主体。因此,本文以教师的社会服务能力提升作为切入点,在调研、分析现阶段高职物流类专业教师社会服务现状、存在问题及原因基础上,重点分析“互联网+”高效物流背景下高职物流类专业教师的社会服务的能力要求和提升策略。

一、现阶段高职物流类专业教师社会服务现状

研究设计了“高职物流类专业教师社会服务能力的现状”调查问卷,问卷分三个部分:一是教师的基本情况,二是教师社会服务的状况,三是教师社会服务的影响因素。课题组选取广东省10所高职院校10个物流类专业教学团队进行调查,共发放调查问卷80,回收65份,有效问卷60份。

1.样本特征

在被调查的教师对象中,国家示范(骨干)院校教师15 人,占比25%;省示范院校教师20人,占比33.3%;一般院校教师25 人,占比41.7%。教师学历分布:拥有博士研究生学历教师6 人,占比10%;拥有硕士研究生学历教师32 人,占比53.3%;拥有本科学历教师22 人,占比36.7%。教师职称分布:教授5人,占比8.3%;副教授20 人,占比33.3%;讲师25 人,占比41.7%;助教10人,占比16.7%。教师教龄分布:5年及以下教龄人数12 人,占比20%;6 至10年教龄人数18人,占比30%;11至15年教龄人数20人,占比33.3%;16年及以上教龄人数10人,占比16.7%。

2.物流类专业教师社会服务情况统计

在有效数据统计中,参加过社会服务工作的教师40 人,占66.7%,其中国家示范(骨干)校教师中有13 人参与,占被调查的国家示范(骨干)校教师人数的86.7%;省示范校教师中有14人参与,占被调查的省示范校教师人数的70%;一般院校教师中有13 人参与,占被调查的一般院校教师人数的52%。

综上所述,从整体上看,物流类专业教师的社会服务意识总体还不太高,特别是刚入职的年青教师和年龄较大的教师参与意愿不强烈;从不同类型院校角度看,国家示范(骨干)校教师的参与意愿较高,一般院校教师参与意愿较低,省示范校教师参与意愿居中。

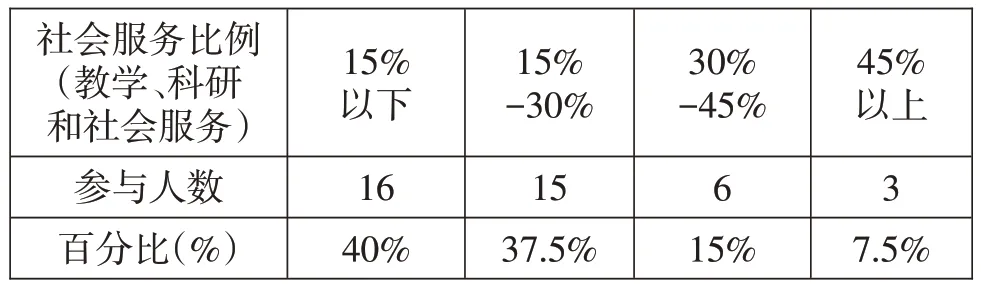

表1 参加社会服务时间调查问卷统计表

从上表可以看出,在教师教学、科研和社会服务时间分配上,教师参加社会服务的时间占教师总的工作时间的比例还是偏低,说明教师整体社会服务的能力和水平还不高。另外,针对教师自身成就感的获得主要来自于哪一方面上,在40名参与过社会服务工作的教师中,有15 人选择了教学业绩,占比37.5%;有20 人选择了科研工作业绩,占比50%;有5人选择了社会服务业绩,占比12.5%,这说明现阶段社会服务工作给老师们带来的成就感还不高,大家对社会服务的认可度还相对偏低。

表2 参加社会服务形式调查问卷统计表

从表2可以看出,高职物流类专业教师从事社会服务以技术培训和企业管理咨询为主,承接政府、事业单位规划项目外包服务次之,从事运营维护与技术改造服务的占比最少,这反映出目前高职物流类专业教师从事社会服务还处于初级阶段,与高职物流类专业的专业发展现状是充分吻合的。

3.物流类专业教师社会服务影响因素情况统计

通过对60 份有效数据的统计结果,在影响教师参与社会服务的主观因素中(多选),有83.3%的老师认为教学、科研任务繁重,有71.7%的老师认为个人社会服务能力不足,有33.3%的老师认为教师主要职责是教学,社会服务并没有那么重要。在影响教师参与社会服务的主观因素中(多选),有56.7%的老师认为学校对社会服务政策机制不健全,有55%的老师认为社会服务平台不健全。

二、现阶段高职物流类专业教师社会服务存在问题及原因分析

1.现阶段高职物流类专业教师社会服务存在问题

通过问卷调查以及对被调查高职院校物流专业教学团队中部分教师的个人访谈的情况看,目前高职物流类专业教师在社会服务过程中还存在不少问题。

(1)社会服务意识不足

从调查情况看,绝大部分物流类专业教师在教学、科研和社会服务三项工作中,将社会服务放到了最末位。在上述参加过社会服务工作的40位教师中,有10 位教师是专业带头人(或专业负责人),其余30位教师大多数是骨干教师或“双师型”教师。许多教师都表示,目前大部分高职院校教师工作绩效考核制度和职称评审制度仍然是教学、科研导向,教师只要把教学特别是科学研究工作做好,在教师工作绩效考核和职称评审中就会占据优势,不愿意过多参加社会服务。另外,在教学改革和科学研究工作中,只要项目负责人认真负责、能力较强,就容易出成果;而社会服务工作中,项目负责人需要与合作企业以及校内多个职能部门进行大量的沟通协调,要兼顾各方的利益,不容易出成果。

(2)社会服务成效较低

社会服务成效很大程度上体现为专业教学团队服务促进物流产业发展的程度。目前,高职物流类专业教师社会服务的成效相对较低,可以从三个方面反映出来:一是缺乏产学研合作平台,没有形成与物流行业、物流企业进行产学研合作的有效模式,标志性成果不多;二是已经开展的社会服务项目层次较低,主要是物流人才订单培养、员工职业技能培训和企业管理咨询与诊断项目,很少有技术开发、运营维护与技术改造项目;三是专业教学团队教师从事科技创新、技术服务和技术培训的能力不足,研究成果主要是理论研究,缺少应用研究,与物流产业发展的需要脱节,难以转化为现实生产力。

2.现阶段高职物流类专业教师社会服务存在问题的原因分析

(1)专业教学团队社会服务能力欠缺

专业带头人和骨干教师是专业教学团队开展社会服务的领头羊和中坚力量,其素质、能力直接决定了社会服务成果的数量、质量。然而很多高职物流类专业教师是毕业后直接进入学校,缺少物流行业、企业一线生产实践经验;在与企业接洽合作项目或提供社会服务的过程中,他们的团队建设能力、组织管理能力、沟通协调能力以及应用型科学研究、调研分析行业企业、构建校企合作网络的能力都相对缺乏。另外,不少专业教学团队从行业、企业中聘请一些技术能手、管理精英担任兼职教师,主要是完成实践类课程教学、行业企业前沿知识讲座和学生职业生涯发展辅导,虽有多年的企业实践经验,但他们的主业在企业,没有太多时间、精力从事学校的社会服务工作。

(2)社会服务的政策机制不健全

教师是高职院校最重要的人力资源,如何发挥他们的潜力,对专业发展至关重要;但教师也是经济人,他们会考虑自己的成本与收益,在教学改革、科学研究和社会服务这三项工作任务上进行时间分配决策,从而决定将自己的时间、精力投放到对自己最有利的工作中。虽然目前很多高职院校鼓励教师到企业实践锻炼,直接参与技术开发和技术服务工作;但是缺乏相应的政策支持,比如,物流类专业教师帮助企业制定生产经营战略、物流系统的规划设计与优化、工作流程的优化、供应链流程优化等等,需要花费大量的时间、精力,收益主要来自企业的报酬,而学校方面并没有将它们纳入工作绩效考核的范围,也没有将它们作为专业技术职务(职称)评聘的重要内容。总之,现阶段很多高职物流类专业开展社会服务工作,主要依赖教师的个人行为和无私奉献,这种“无偿奉献”的行为并不符合经济人的假设,从而造成教师社会服务意识不足、社会服务成效较低的现状。

三、“互联网+”高效物流背景下高职物流类专业教师社会服务能力的需求分析

传统的职业教育是大工业生产方式条件下的产物,而当“互联网+”高效物流时代来临时,新的物流岗位不断出现,不同的物流岗位对从业人员的能力要求又大不相同,使得原有的人才培养模式遭遇瓶颈,所以高职院校物流类专业教师需要直接针对物流产业的需要,积极从事科技创新、技术服务和技术培训等社会服务工作,主动了解物流企业的用人需求,提高物流人才培养的精准度。在“互联网+”高效物流背景下,物流类专业教师若要有效从事社会服务,除了具有商贸类专业教师的社会服务素养之外,还需要具有较强的信息技术应用能力、组织协调能力和数据分析能力。

1.具有较强的信息技术应用能力

在“互联网+”高效物流背景下,先进信息技术在物流领域广泛应用,物流行业真正进入智慧物流时代。物流交易环节:交易数据呈现电子化趋势,电子面单和电子合同被广泛使用并在各个物流主体之间互联共通;运输与配送环节:依托大数据、云计算、北斗导航、车联网、物联网和物流机器人等技术,统筹利用相关数据资源,优化配送路线和运力,实现供应商、配送车辆、物流网点和客户等各个物流节点之间数据信息的精准对接;仓储环节:智能化立体仓库进入普及阶段,二维码、无线射频识别、集成传感等物联网感知与大数据技术以及智能化物流装备在各级仓储单元广泛运用,仓储配送智能化水平将大幅度提升。因此,未来高职物流类专业教师需要具备一定水平的信息技术应用能力,熟悉大数据、云计算、传感器技术、RFID 技术和嵌入式系统技术,主要可以为物流企业提供运营维护和技术改造服务,解决物流软件系统、智能化物流设施设备使用过程中出现的故障。

2.具有较强的组织协调能力

“互联网+”高效物流不是简单的将互联网与物流活动叠加,互联网只是工具、平台,出发点和归宿点,是要实现物流活动的高效率。依托互联网等先进信息技术,物流企业不断创新经营和服务模式,将各种运输、仓储等物流资源在更大的平台上进行整合和优化,扩大资源配置范围,提高资源配置有效性,全面提升社会物流效率。因此,高职物流类专业教师在开展社会服务时,面对的是比过去更加追求卓越、高效率并且拥有扁平化组织结构的物流企业,这就意味着物流类专业教师需要具备较强的组织协调能力,包括组织能力、授权能力、冲突处理能力和激励下属能力,能组织本专业教学团队教师对物流行业、企业进行调研、分析,构建高效的校企合作网络,持续激励团队成员开展科技创新、技术服务和社会培训等社会服务工作。当然,很多教师表示,这并非是入门级的教师能力,应当隶属于较高级别的教师能力,比如专业带头人、骨干教师等。

3.具有网络环境下的数据分析能力

在“互联网+”时代,物流数据是物流企业最核心的资产,是物流企业进行成本收益考量的主要信息载体。随着“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易、“互联网+”物流企业联盟和“互联网+”供应链管理等高效便捷的物流新模式涌现,巨量级的物流数据在物流活动的不同主体之间、层级之间和领域之间分布、互联和共享。因此,未来高职物流类专业教师需要具备基于物联网、云计算和大数据的数据分析与挖掘能力,能够对物流运行数据进行深入挖掘、分析,协助物流企业精准预测物流需求的变化趋势及消费者的类型化偏好;加强货物流量、流向的预测预警,优化货物运输路径,实现对配送场站、运输车辆和人员的精准调度;面向小批量、多品类、快速生产、快速交货和连续补货等新需求,提供物流服务解决方案。

四、“互联网+”高效物流背景下高职物流类专业教师社会服务能力提升策略

1.制定合理有效的政策机制,促进教师社会服务意识提升

合理有效的政策机制是教师开展社会服务的动力和保证。一是要将社会服务工作纳入教师工作绩效的考核范畴。除了重视人才培养工作中人才培养方案修订、教学质量评价、精品课程建设、品牌专业建设、学生技能竞赛指导等,也应当重视社会服务工作,如技术培训、管理咨询与诊断、技术开发与改造等。二是要将教师参与技术培训、管理咨询与诊断、企业技术应用等纳入职称评审、聘用指标体系,加大对社会服务的考核力度。如申报中级以上职称的教师必须有半年的企业实践锻炼或社会服务经历;申报副高级及以上职称的教师必须拥有1 个及以上横向科研项目、技术培训服务、管理诊断服务等等。三是要给教师开展社会服务提供物质保障。如在时间、信息技术、经费、实验设施等方面给予支持;如教师利用周六日或寒暑假时间下企业实践锻炼或开展社会服务,可以按正常情况计入社会服务工作量;又如教师开展社会服务的费用支出可以在专业建设经费中开支。各种措施的有力实施,一定会促进教师积极主动开展社会服务。

2.搭建社会服务平台,为教师参与社会服务提供平台支持

学校要主动搭建社会服务平台,鼓励教师参与社会服务。一是尽快建立社会服务工作领导小组,以技术培训、管理咨询为重点,构建社会服务体系和平台,对社会服务工作进行统筹安排;二是引进物流管理、物流工程、计算机应用技术、计算机网络技术和大数据技术与应用专业的博士、硕士,加快物流专业群建设,组建能适应智慧物流发展需要的物流类专业教学团队,培养物流专业领域的教授、教学名师、领军人才,成立物流技术研发中心、物流管理研究所、博士工作室或名师工作室等机构,面向物流行业、企业开展技术培训、技术开发和管理咨询与诊断;三是加快与物流行业协会、物流共建校企合作实训、实践基地,为物流类专业专任教师提供下厂实习、顶岗实践、参与技术服务、职业考察等多种方式的专业实践机会,让教师了解并熟悉专业相关的典型职业工作任务和职业发展过程,提高专业实操和社会服务能力。

3.注重教师互联网思维、智慧物流技术的培训,提升社会服务能力

“互联网+”高效物流时代的来临,对物流类专业教师的素质、技能提出了新要求。为了顺应“互联网+”高效物流的发展需要,一是要注重教师的互联网思维培养。互联网思维,就是在(移动)“互联网+”、大数据、云计算等科技不断发展的背景下,对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。物流业既是实体产业,同时也是传统产业,在“互联网+”时代会遇到新的发展机遇、威胁;因此,物流类专业教师应当具备互联网思维,能够从互联网的角度去思考物流业的市场开发、用户挖掘、服务模式创新和商业生态重构等问题。二是要注重教师团队智慧物流技术的培训。智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,提高物流系统分析决策和智能执行的能力,提升整个物流系统的智能化、自动化水平,这是现代物流业发展的趋势。因此,应当加快组建能适应智慧物流发展需要的物流类专业教学团队,重视教师智慧物流技术的培训,适应现代物流业发展的需要。

综上,在“互联网+”高效物流快速发展的大背景下,物流模式不断创新、物流技术崇尚智能化、物流效率追求高效率。高职物流类专业教师要有效开展社会服务,需要具有较高的信息技术应用能力、组织协调能力和数据分析能力。高职院校要制定合理有效的政策机制,促进教师社会服务意识提升;搭建好社会服务平台,为教师参与社会服务提供平台支持;注重教师互联网思维、智慧物流技术的培训,提升教师社会服务能力。