陕西府谷柳树峁圪梁遗址发掘简报

2020-01-15陕西省考古研究院榆林市文物考古勘探工作队

陕西省考古研究院 榆林市文物考古勘探工作队

柳树峁圪梁遗址位于黄河西岸的陕西省榆林市府谷县黄甫乡境内,距离黄河约5 千米(图一)。遗址分布在黄河一级支流清水川河左岸的几座山峁上,东距黄埔乡石家河沟门村约500米,与温家峁村隔清水川道相望。因陕西银河电厂在该区域建设,2005 年5 月陕西省考古研究院联合榆林市文物考古勘探工作队,在此开展了考古发掘工作。

本次发掘区域地势由东北向西南倾斜,因水土流失等破坏,地表层土厚仅1~2 厘米,遗址保存状况较差,遗迹均直接开口在表土层下并打破生土。

在遗址区域布设10×10 米探方7 个、5×5米探方1 个,面积725 平方米,发现灰坑、灶、房屋基址三类遗迹,各遗迹之间没有叠压、打破关系。其中,清理灰坑8 座,灶1 座,残存房屋基址1 处(图二),出土陶、石、骨质等器物,可辨器形者约75 件。

一、遗迹

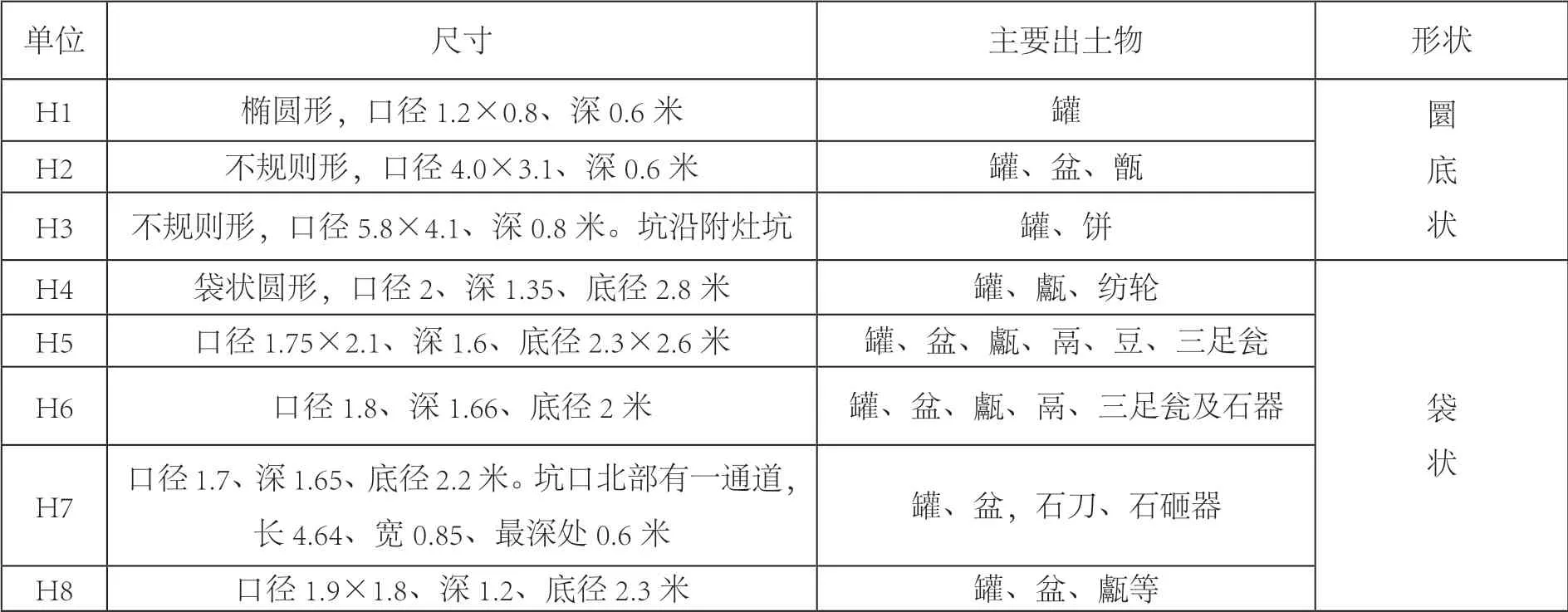

灰坑 共8 座。主要有圆形袋状坑、椭圆形和不规则形的圜底状坑两类(表一)。灰坑内填土呈浅黄色,含少量草木灰。圆形袋状坑一般深约1.2 ~1.6、口径约1.7 ~2、底径约2 ~2.8米。不规则或椭圆形坑为较浅的圜底状,口部一般约长5.8、宽3 米。以H2、H4 举例说明。

H2 呈不规则形,填土灰黄,较疏松,内含草木灰、陶器残片等。灰坑口部直径最大约4.0、最小约3.1、深约0.6 米(图三)。

H4 呈袋状圆形,弧状壁,微凹状底(图四)。口部直径约2、深约1.35、底部直径约2.4米。填土黑褐色,土质松软,内含大量陶片、石器和一些兽骨、红烧土块等。

灶(Z1) 平面略似瓢形,上口部分有程度不同破坏,整体分为火膛和烟道两部分,火膛平面为半圆形,底部略小,近平,内填有灰烬。火膛口径约40、深约50 厘米。烟道筒状,高约46、直径约12 厘米。火膛壁面红烧土较厚,约2 ~8 厘米。火膛内有卵石2 块,表面有烧灰痕迹。烟道内有陶器足1 件(图五)。

房址(F1) 因水土流失而破坏,仅残留11 个柱洞,房址结构等信息不详。柱洞均呈圆筒状,直径约10 ~19、深度约7 ~24 厘米。柱洞内有木柱朽化迹象。部分柱洞内有礓石、碎陶片和小石子制成的柱础(图六)。

二、遗物

出土遗物有陶器、石器两类。

1.陶器

以泥质陶较多,也有一些夹砂陶。陶色以灰色为多,褐色较少,还有个别泥质红陶。陶器的纹饰以细绳纹为主,另有少量附加堆纹和压印纹。器类有三足瓮、罐、盆、鬲、甗、甑、豆、杯、纺轮、垫、模、饼等,以三足瓮、罐、盆、鬲、甗等为主。

表一 灰坑登记表

三足瓮 12 件。仅见三足瓮的口部、底部或者足部。根据残留部分可知三足瓮的形制为敛口,深鼓腹,圜底,三袋状足,底、足之间有泥条加固痕。器表饰绳纹。标本H6:1,泥质浅红色陶。残余圜底及近实心三足器,表饰较粗绳纹。残高10、足高6 厘米(图七,14;图八)。标本H6:8,泥质灰陶。残存口沿及上腹部,敛口,平沿较厚,腹外斜。口沿外一周抹光带,有模糊绳纹痕,其下饰斜向细绳纹及旋纹相夹的三角划纹。口径30、残高13 厘米(图七,15)。标本H5:10,泥质灰陶。残余口沿及上腹部,平沿内敛,腹微外倾。沿外抹光一周,其下饰斜绳纹。口径26、残高10 厘米(图七,16)。

罐 15 件。圆唇或近圆唇,直口或微侈,鼓腹或微鼓腹,平底,多饰细绳纹。标本H7:7,泥质浅红陶。残余口及肩部,近直口,平沿,矮领,鼓肩,颈以下饰交错绳纹。口径12、残高11 厘米(图七,7)。标本H7:3,泥质灰陶。下腹及底部残,直口微侈,斜沿,矮领,鼓腹,肩有小鋬。颈部以下饰细绳纹。口径9、残高7.5厘米(图七,8)。标本H4:6,夹细砂深灰褐色陶。侈口,近圆唇,束颈,圆鼓肩,平底。腹部饰绳纹,局部有交错状。口径10.6、底径9.6、高16.2 厘米(图七,9;图一〇)。标本H6:9,夹细沙浅褐陶。直口,近圆唇,矮直领,鼓腹,平底。通体饰斜细绳纹,近底一周绳纹被抹不清。口径14.5、底径10.5、高22.5 厘米(图七,10)。标本H6:10,泥质灰陶。直口,圆唇,矮直领,溜肩,圆鼓腹,平底。饰斜绳纹。口径9.8、底径11.8、高28.6 厘米(图七,11)。标本H5:2,泥质褐陶。残余口径部及上腹,侈口,圆唇,矮直领,圆鼓腹,下腹及底残。口沿外及颈部各有一圈附加堆纹,颈及腹部饰细密绳纹。口径8、残深11 厘米(图一四,3)。

盆 6 件。多为敞口,尖圆唇,斜弧腹,平底。标本H4:2,夹细砂浅褐色陶。侈口,斜方唇,腹微外鼓,底微凹。颈下饰一周三角形划纹。通体饰浅细绳纹。口径17.7、底径10、高10.8 厘米(图七,1;图一一)。标本H4:3,夹细砂浅褐陶。口微侈,尖圆唇,腹微鼓,平底。上腹有对称的一字形双鋬,通体饰细绳纹。口径12.8、底径8.9、高8.8 厘米(图七,6;图一三)。标本H5:6,泥质灰陶。侈口,圆唇,斜腹微鼓,颈部有轮制所留的浅弦纹,颈以下饰细绳纹。口径16.5、底径8.8、高8.8 厘米(图七,4)。标本H7:1,泥质灰黑陶。侈口,斜沿,近圆唇,微束颈,上腹微鼓,下腹斜收,平底。口沿外及上腹部有模糊绳纹。口径23、底径12.6、高16 厘米(图七,3)。标本H7:2,泥质灰陶。敞口,窄斜沿,薄圆唇,斜腹微鼓,平底。通体饰绳纹。口径25.3、底径9、高12.9 厘米(图七,5)。标本H8:1,泥质灰陶。口微侈,斜折沿,圆唇,上腹微鼓,平底。腹饰绳纹。口径18.6、底径9、器高11.4 厘米(图七,2)。

甗 2 件,均残。体型较大,有隔,袋足。标本H6:18,夹细砂褐陶。残余腰及鬲部上段,器壁较薄,束腰,腰内箅隔较宽。饰细密绳纹。腰径15.5 厘米(图一四,2)。标本H6:11,泥质灰陶。腰以上残,束腰内有箅隔,三空袋足较高,裆部有加固痕迹,锥足尖外撇。腰外有一周附加堆纹,器表均饰细绳纹。腰径14.5、残高10 厘米(图一四,1)。

鬲 10 件。侈口或微敛口,口沿外或颈部有附加纹饰,体饰细绳纹。标本H5:1,夹砂灰陶。残余口及上腹部,器壁较薄,侈口,窄平沿,斜直领。口沿外有一周锯齿状花边,颈部有一周锯齿状堆纹,体饰细绳纹。口径18、残深12厘米(图七,13)。

甑 1 件。标本H3:1,泥质灰褐陶。残余底部,下腹斜直,平底,底部存内小外大的箅孔2,单面钻。复原底径20、箅孔直径0.3 ~0.7厘米(图一四,4)。

器足 1 件。为鬲或甗足跟。标本H8:5,夹砂灰褐陶。残足较高,空腔实足,柱状足尖。饰竖细绳纹。残高7 厘米(图七,12)。

豆 2 件。标本H4:1,夹细砂浅褐陶。敞口,圆唇,斜腹壁较深,内有折棱,盘底较平,喇叭状豆柄较粗,下口外侈。素面。口径12.2、底径9.8、高10.5 厘米(图一四,7;图九)。标本H4:4,夹细砂灰黑陶。口部残,盘壁外敞,喇叭状柄外侈。素面。残高7.6、底径8.4 厘米(图一四,8)。

杯 1 件。标本H7:4,泥质灰陶。直口微内敛,圆唇,直腹较深,圜底中间较平。表饰细绳纹。口径8.3、高6.4 厘米(图一四,5)。

纺轮 3 件。圆形,中有圆孔。标本H5:5,泥质灰陶。圆饼状,中间有一圆孔,壁较厚。素面。直径6、厚1.9、孔径1.6 厘米(图一四,10)。标本H7:6,泥质灰陶。中间略厚。表有绳纹。直径6.4、厚1.3、孔径0.8 厘米(图一四,11)。标本H5:4,泥质灰褐陶。由陶片二次加工而成。内较厚,缘较薄。表面有绳纹。器直径7.2、孔径1.45 厘米(图一四,12)。

陶垫 3 件。椭圆形,素面,有纽或捉。标本H5:3,夹细砂浅灰陶。面隆鼓,背部有桥状纽捉。高4、最长5.5 厘米(图一四,13)。标本H3:3,夹细砂浅褐陶。椭圆形,呈空腔状,上隆鼓,底面较平。长径6.5、短径4.3 厘米(图一四,14)。标本H7:5,夹细砂灰褐陶,局部黑色。三角形圆弧状,空腔上部残,表饰线纹。长8.9、残高2.7 厘米(图一四,15)。

鬲足内模 1 件。标本H6:5,泥质红陶。近似锥体,直口,深腹微鼓,尖底。器表饰较细绳纹。口径4.5、腹径4.2、高6.2 厘米(图一四,6;图一二)。

圆陶片 1 件。标本H3:2,泥质红陶。由陶片二次加工。圆形,弧面,边缘局部呈刃状。直径6.2、厚0.5 厘米(图一四,9)。

2.石器

遗址出土石器数量较少,有刀、斧、铲、研磨器等。石器局部打磨,做工较为精致。

刮削器 1 件。标本H6:7,石英岩,灰色。近不规则长方体,有使用痕迹,刃部较钝。器高8、宽6.2 厘米(图一五,1)。

铲 1 件。标本H6:4,浅灰色。残,单面刃,较光滑。器高10.6、刃复原宽10厘米(图一五,2)。

斧 1 件。标本H3:4,火成岩,深褐色。双面刃,刃部较钝,磨制。体较光滑。器高14、刃部宽6.5厘米(图一五,3)。

刀 2 件。标本H4:5,砂 岩,浅褐色。长方形,背部较厚,单面刃,刃部较薄,一侧残。中部有对钻孔。高5.4、背宽9、刃部宽7 厘米(图一五,4)。

三、结语

府谷柳树峁圪梁遗址发现文化遗存较少,遗迹之间无打破叠压关系,不具备分期研究的地层学条件。所幸出土遗物尚称丰富,尤其是陶器的特点明显,故还可对其文化属性及年代进行一些初步的推断。陶器主要以三足瓮、罐、盆、鬲、甗为主。纹饰多为细绳纹,并有少量堆纹、旋纹等。

从出土陶鬲标本的口沿外及颈部多有剔刺状和堆泥条状花边的装饰,斜领部高等特点观察,与李家崖遗址的T17 ④∶2、T36 ⑥a∶39、T36 ⑥c∶7 等鬲相似,较多矮直领的鼓肩绳纹罐是李家崖遗址常见的陶罐形式,大口腹较浅的绳纹盆与李家崖遗址的同类盆近似,口较敞的斜腹豆与李家崖遗址的T5 ③∶13、T18 ⑤c∶22 等豆接近,流行三足瓮也是李家崖文化的一个主要特征,而相关器物多具有李家崖遗址二期的特征,被认为约相当于殷墟文化三期[1],故柳树峁圪梁遗址主要文化面貌可能与李家崖文化相关,主体年代应为李家崖二期相当也就是殷墟三期或略晚。

但柳树峁圪梁遗址的双鋬盆并不见于李家崖遗址,而是内蒙古清水河县西岔遗址常见的陶盆类型[2],故其应属西岔文化影响结果。西岔文化的年代约为商末周初,可见该遗址的下限可能比李家崖二期为晚,而到了商周之际。另外还出土了斜侈沿的高体联裆鬲,瘪裆明显并较高属于较典型的周式陶器,似乎为商周之际陶鬲风格,也与西岔文化因素的年代一致。由此可见,该遗址的文化因素并不是非常单纯,大约是在李家崖文化向北发展的基础上形成的一个普通的聚落,经过一段时间的发展后可能还受到偏北的内蒙古西岔文化,以及更南的关中周文化的影响。

因此,作为基本建设工程中的考古发掘,柳树峁圪梁遗址虽然发掘时间较短,发掘区域有限,但所获的考古资料对于府谷境内、陕北北端及相邻地区商周时期考古学文化的研究,还是有比较重要的意义。

领队:张天恩

发掘:丁 岩 周 健 袁 政康卫东 韩民兴等

执笔:丁 岩 周 健 袁 政

[1]陕西省考古研究院.李家崖[M].北京:文物出版社,2013:269-309.

[2]内蒙古文物考古研究所等. 清水河县西岔遗址发掘简报,万家寨水利枢纽工程考古报告集[M]. 呼和浩特: 远方出版社,2001:60-78.