国家与社会:明清的里社制与乡村秩序

——以徽州“社会”为线索的考察

2020-01-13童旭

童 旭

清代徽州文书中有“社会”类的合同,它们围绕乡民的社祭而约定。 缘何乡民成立一种组织去应对社祭? 这种组织是否徽州地区独有? 其与传统民间信仰有无联系? 这一系列问题值得探究。

按照国家法律,社祭在明清时期由里社负责,然而明清的里社制并非一成不变。 杜正贞认为,“社”的内容和形态在唐宋经历了重大变化,奠定了乡村社会的基本面貌。 此后的政权制度进入,以及地方权力主体的变化,皆在此基础上展开。[1]明初的里社制试图将民间的祈报传统、信仰模式及乡村自身控制机制纳入到国家的里甲体系中。[2]280郑振满的研究表明,之后里社向村庙演变。 同一里社内的村庙之间,有逐级“分香”的从属关系,形成多层次的祭典组织。[3]随着“分社”的盛行,原来以里甲为单位的里社组织解体,逐渐演变为以里甲编户为单位的里社组织,促成了里社组织的家族化与社区化。[4]238-253张小坡认为,徽州的社与宗族关系密切,既有单一宗族所建的祖社,亦有多姓共办的村社,经费主要分为银和田,采社首轮值制。 为保证社祭,村社之社规对全体成员形成约束力。[5]

这些研究,展现了里社在基层社会的组织变化,以及与民间信仰的结合。 本文考察的是,明清的里社制与“社会”之间是否有联系,或者说,在明清国家层面建立的里社,为何在民间运行层面又向“社会”变化。 缘何面对控制或者改造功能的国家法律,人们的行为却是调适与应对。 那么,国家法律与乡村秩序之间的关系是建构与维持,还是规避与回应,需要再研究。 今天,在乡村振兴背景下,如何构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系,思考国家制度与乡村秩序的关系问题具有现实意义。

一、明清国家法律与里社制

(一)明代关于里社制的法律规定

明初为了对基层社会予以控制,国家建立了黄册里甲制度,“以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人”。[6]1878这项制度,是以户为单位、人口与财产相结合的户籍管理体系,目的是帮助政府征收钱粮徭役,所谓“纳粮当差”。

与此同时,将传统“春祈秋报”的土谷之祀,配合在“里”制之上:“凡各处乡村人民,每里一百户内,立坛一所,祀五土五谷之神。 专为祈祷雨阳时若,五谷丰登。 每岁一户轮当会首。”[7]1476并加以乡饮酒礼,要求遵守礼法,对民众施以教化。

里甲与里社的配套,如同“政教合一”。 里甲负责钱粮赋役,里社引导民间信仰。 乡饮酒礼又强调里中聚会长幼有序,里长或粮长主持申读国家法律与戒谕。[7]1251明人黄佐解释,“申明四礼条件,誓于神明,在城誓于城隍,在乡则里社可也”,以期达到“立教、明伦、敬身”。[8]

社祭之外,明政府并将“厉祭”推广,“凡各乡村,每里一百户内,立坛一所,祭无祀鬼神”,“其轮流会首及祭毕会饮、读誓等仪,与祭里社同”。[7]1477厉祭在唐时被官方认可,民间流行却是明政府在“里”层级设立“厉坛”祭祀。[9]祭祀形式“与祭里社同”。 因此,里社有祭社与祭厉的双重功能。

明代推行里社制还有重要目的,由《大明律》“禁止师巫邪术”条可见一斑,“凡师巫假降邪神,书符咒水,扶鸾祷圣,自号端公、太保、师婆,及妄称弥勒佛、白莲社、明尊教、白云宗等会,一应左道乱正之术,或隐藏图像,烧香集众,夜聚晓散,佯修善事,扇惑人民”,处绞刑或流刑。 并禁止迎神赛会,但民间社祭不在禁限。[10]89明政府借宗教运动起家,对于民间宗教结社尤为重视。 立法限制民间集会结社,是防止民间宗教力量形成,威胁统治。 又不能一味压制,便用“里社”予以“替代”,希望将民间信仰纳入官方祭祀制度。

由于“社”依“里”而建,“里”的范围决定了“社”之设置。 然而,作为人丁赋役编审的“里”,人户与地域难以固定,里甲逐渐被明中后期形成的图甲取代。 图甲之“图”与鱼鳞图册有关,是相对固定的地理空间。 从而,里甲不再是110 户组成的编户组织,转变为统辖若干实体村庄的地域组织。[11]

“图”的上一级是“都”,是宋代乡都制的遗留,按照地域划分。 在都以下有两种建置:一为都图,以人户为主,属黄册系统;一为都保,以地域为主,属鱼鳞图册系统。[12]万历以后,土地字号开始演变为一图一号,都保制与图甲制合而为一。 “图甲”涵盖了里甲制和都保制的功能,户籍管理和地籍管理出现合并趋势。 归纳而言,明前期户籍:都—里—甲—户;地籍:都—保—字号。 明中后期户籍:都—图—甲—户;地籍:都—图—字号。[13]所以,“都”逐渐成为地籍和户籍的连接点。

另一面,保甲在各地兴起,但保甲之“保”与都保之“保”不同。 都保之“保”按照鱼鳞册字号排序。 里甲黄册与鱼鳞图册的字号趋同后,鱼鳞图册之都保区划废止,都图与都保区划由分而合。[14]293-299保甲之“保”,以实际人户登记,发放门牌,记录家庭成员信息,主要负责地方治安、诉讼等。 但明政府未统一规划保甲,而由各级地方官员自行实施,体制不一。

保甲制的“户”与里甲的“户”不同。 里甲的户是赋役单位,不是单个的家庭,而是土地和税额的登记单位。 因此“户”可能成为多个纳税家庭共同支配的一种资源。[15]10保甲的“户”,为弭盗安民,邻里相助,一般以实际家户为编排,且依赖实际居住地。

可见,明初里社制的设立依赖里甲,但“里”的范围难以固定,实际设立地点则会考虑里甲编排与乡村地域单位的连接点“都”。 “都”既具有确定的地域范围,又是户籍的编排依据。 如此,里社的设立则地域范围上移。 并且,里甲之“户”在运行中逐渐演变为共用的赋役“户头”,成为钱粮赋役的出口,不能明确表示村民的户数。 这也造成在“里”之上的“社”难以与实际家户联系。

(二)清代法律关于里社制的改变

清初,为稳定局势,顺治元年令州县编置户口、牌甲,“州县城乡,十户立一牌头,十牌立一甲头,十甲立一保长。 户给印牌,书其姓名丁口,出则注其所往,入则稽其所来。”[16]5024这种具体到家户、人口及人口流动的登记制度,便于官方治安管理。 而赋役制度承接明制,依旧实行黄册里甲的户籍管理和鱼鳞册的地籍管理制度。 顺治五年开始编审人丁,恢复里甲,“以百有十户为里,推丁多者十人为长,余百户为十甲”。[16]5024之初是三年编审一次,后改为五年。

然而,里甲制仍未克服人丁难以固定的困境,甲户流失严重,赋役不均,“或有地而无粮,有粮而无地,或有丁而无差,或有差而无丁”,于是顺治十二年再令州县查黄册,逐一清理里甲。[17]并且,继续明后期以来的“均图”,对“图”进行增减。[18-19]即使如此,人口流动、土地买卖致使里甲人户多寡不一,田产广狭不齐。

对于里社,清初一同推行,只是规定不同于明朝。 顺治十七年要求民间设立里社:“令民或二三十家、四五十家聚居,每遇农时,有死丧疾病者,协力耕助。”[20]这种规定,在组织上民户数量没有明确要求,二三十家、四五十家皆可,与明代“里”(110 户)上置社有别。 从设立目的看,是为了乡村农耕生活的相互扶助,其与明后期推行的乡约制度有关,即在里社上结合乡约、乡校、社仓、保甲等,形成综合性的乡里社会制度。[21]209-214

康熙年间,里甲制的赋役不均问题依旧,继续推行均田均役法,采取严格的编审制和滚单催征,以维护里甲制的运行,“编审人丁俱以一年为限”[22],“逐户开明田粮及应完分数”。[16]5049由于人丁编审与丁银征收的问题日益严重,康熙五十一年宣布:“将现今钱粮册内有名丁数毋增毋减,永为定额。 嗣后所生人丁不必征收钱粮。”[23]如此,人丁编审也就失去了意义。 但是,固定丁额还可能出现丁税不均的现象。 康熙五十五年御史董之燧建议,“统计地丁、人丁之银数若干,按亩均派”。[24]20-21雍正即位后,摊丁入地正式提上日程。

要摊丁入地,须摸清田产与业主的关系。 雍正六年浙江率先推行顺庄法:“如一人有数甲数都之田,分立数名者,并为一户。 或原一户而实系数人之产,即分立的户花名。 若田亩未卖,而移住他所者,于收粮时举报改正。”[16]4876顺庄是对粮户及田产进行清查,理顺田产与业主的关系。 然而,将田产与人户按照现居村庄编造簿册,必然打破原有的里甲格局。 基层从原来里与甲的组织转变为以自然村为单位的组织。

赋役制度的变革,加上编审制的废除,以及顺庄法推行,政府开始强化保甲制度。 雍乾时期,政府多次颁布保甲政令,强调对人户编排,要求每户“发给印信纸牌一张”[25],以凭稽查。

至乾隆时,人们对里(图)甲、里社、保甲已经开始混淆,认为“各直省名称不同,其役一也”[16]5044,都看作是乡村职役,在催征粮役、治安等方面发挥着同样的功能。 明中后期至清前期,地方社会基层组织或沿用里甲,或设置保甲,两者共存构成乡村管理的基本格局。

赋役制度改革后,里甲组织衰微,但在某些地区并未完全取缔,与保甲组织相互存在。 然而,原有人户编审的里甲不再准确,导致以里甲之名而形成的里社名不符实。 如此,带有社祭功能的“社”则难以按照“里”的要求组织。

二、明清徽州里社的设置与演变

(一)明代徽州官方里社坛上移与民间里社下移

现实中,里社制推行并不理想。 运行至明中期,很多地方改变了形态。 如嘉靖年间,歙县知县孟镇要求人们兴里社:“洪武礼制,每里建立里社坛场一所,就查本处淫祠寺观毁改为之,不必劳民伤财,仍行令各乡图遵行。”[26]660孟镇重申大义,兴社以敦风化,要求在“各乡图”施行。

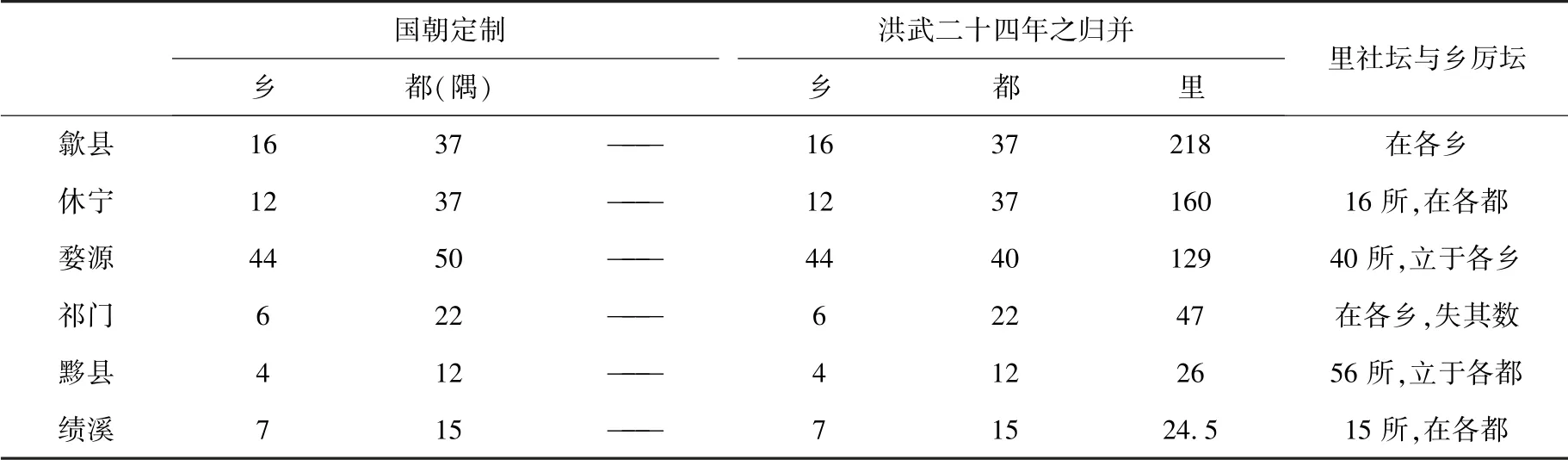

那么,里社的坛址到底在“乡”还是在“图”? 弘治时地方志如是表述,休宁“里社坛、乡厉坛一十六所在各都”,婺源“社坛、乡厉坛四十所立于各乡”。[27]又将弘治《徽州府志》乡、都、里建制与里社坛、乡厉坛的设立归纳统计,列表如下:

表中可见,除黟县的里社、乡厉坛数量与乡都数的差别较大之外,其余各县的坛址数量基本与“乡”或“都”的数量接近。 说明坛址由建立在“里”层级转移到了“都”或“乡”层级,并未按照明初的法律规定。 能想到,要建立祭祀坛址,需将祭祀地点固定,而里甲之“里”是流动的,是人户的集合,难以确定。 经过长时间的运行,里社坛与乡厉坛不能逐“里”对应,最终只能以地域固定的乡或都计算。

表1 明弘治年间徽州里社坛与乡厉坛情况

另外,明中叶里甲编户大量流失,里甲逐渐解体,如此加剧了以里甲为基础的里社组织变化,很多不同“里”的“户”相互结合,形成“社”组织。 《岩镇志草》记录了歙县岩寺15 个社组织,其中多是明中后期设立。 如永兴义井社:“当日社首十二家,主簿十二册,编号智、仁、圣、义、忠、和、孝、友、睦、渊、任、恤,家收一册。”[28]134该社有12 家8 姓,属于众姓共社,但与洪武礼制的里社百户之规定不符。 再如歙县西溪南仁德社,正德年间屋墙倒塌,嘉靖时修缮,“祭户旧分上下管,上管一岁祭,而奠其规条悉附于后;下管附吴鳌,吕、叶等二姓,修社之后,增吴仁、程志广二户,上管事宜照社簿抄入,下管大同”。[29]265这里提到的“管”,是宋代乡管制的遗留,之下是“村”。[30]可推定仁德社是多个村共用的社,未完全按“里”的要求设置。

还有,“社”的设立逐步由“里”下移,村社和族社兴起。 如歙县札源吴氏的九相公庙,之初歙县廿五都各姓在里社制下,集中于璜尖共同祭拜。 随后,吴氏从乔亭迁入札源,但距离璜尖遥远,“祈报出入为艰”,为了继续保持祭祀的传统,“复立庙于张村”。 直至嘉靖后期,九相公庙才成为札源村庙,融入宗族聚落之中。[31]这是从里社向村庙的转变,也是里社祭祀向村庄祭祀的转变。

(二)明后期徽州民间信仰泛化与族社、村社形成

虽然政府控制民间信仰,但民间信仰一直未断绝。 人们使用自己的方式,去改变里社的祭祀形态,纷纷“易坛以屋”,由社坛向屋庙转变。 弘治《徽州府志》记载:“里社坛,府城内及歙各乡皆有社春祈秋报,礼仪颇丰,但易坛以屋,而肖社公之像以祀之,不如式耳,各县同。”[27]各县将社坛改变为社屋,并将“社”人物化为“社公”,肖像祭祀。 里社的祭祀礼制发生了变化。

离徽州不远的太平县情况更严重,将社坛转换成了神庙,社祭礼制废弛,时祭时不祭。 为扭转这种形势,成化时陈彬率乡人发动毁淫祠、立社坛的行动,但效果不明显。[32]这说明,作为官方要求的里社祭祀与民间信仰发生碰撞,或者说,社祭在融入原有的信仰文化之中。

村庙祭祀是原有的民间信仰。 宗族发展与分析,村庄扩大与分裂,都会造成原有祭祀体系的分化。 如休宁吴氏在族谱内提到:“吾吴氏恭立社神,惟本氏一族敬设,不紊外姓,名曰东岸节义社。”[5]吴姓在宗族壮大后,与外姓社祭分设,立“东岸节义社”,由31 户组成。 里甲制解体后,赋役基本单位由“里”降为里甲的“户”或家族,内外村的区分得到强调。[3]僵化的里社设计在运行中被自然地改造,乡民仍以原有村落和村社作为生活和祭祀的单位。[2]257可见,在民间信仰上,村落的共同生活性、家族血缘性,这些天然因素影响和改变着“里社”的制度安排。

还有一个重要原因,里社可以排除不好的“户”。 里社祭祀的“抑强扶弱之誓”有:“如不从众,及犯奸盗诈伪,一切非为之人,并不许入会。”[7]1476这给改变原有里社提供了机会。 实际上,乡族是按照宗族己类来调整社的组成人户。 如徽州毕氏之前与外姓共社,“众姓混杂,无上古之风,弄酒乖张,难以为劝,一年一年,一代一代,尤恐后之子弟同流合污,仿效摧毁”,于是本族立“河南福庆大社”,希望子弟良善。[5]

可见,里社向村社、族社的转变普遍存在,原因是里社的制度设计与民间信仰的天然需求难以匹配。 尽管政府想建立“政教合一”的基层社区,但人们的居住自主、信仰泛化,自生自发,难以管控。

(三)清代徽州里社的演变与“社会”兴起

清代,国家法律不再强调“社”设置在“里”上,而是二三十家或四五十家自由结合,也就给人们自由结社提供了依据。 实际上,明中后期民间的社祭,已经回到原有轨道上,村社以及代表民间信仰的村庙、族庙大量出现,此时政令不过是对这一现状的承认。

祭社活动已与传统祀神发生了关联。 如山西崞县四月初八“各村多迎神作戏”;[33]广东佛山六月十九“妇女竟为观音会,或三五家,或十余家”;[34]安徽歙县“初春歙西南乡村祀土神,曰作春事,其神曰太子神”,[35]609等等。 祭祀对象改变,将社祭的神明换作民间信仰的神明;祭祀形式改成了迎神赛会,人们采取巡游等祭祀仪式。

里社制的放宽,人们的自由结社更为广泛,这种广泛导致“社会”的形成。 如乾隆四十三年的一份“社会”合同:

立议社会合同人方美彭、观美、美宣等,后稷播百谷,粒食有赖,神以人为主,民以赖扶持。 党内原有社会。 今人心不古,将会败坏。 故合立社会,议有捌股之数。 每年各股,科抖叁期银钱等项。 原有干豆利,逐年依时照本付出,毋得违拗。 若有违拗不遵者,甘罚白银壹两。 其会内如若所备器皿,毋许从情押当。 若有众事所用,各要诚心如己事所者。 倘有所失,照价赔偿。 自议之后,轮年社首,各宜虔诚,毋得推诿。 日后不得此情,如违此情,听凭会内理论。 兴有千年之社稷,民有万代之兴隆。 今恐无凭,立此合同,一样三纸,各执一帋,永远存照。[36]438

方美彭等10 户约定成立“社会”,共同应对社祭。 合同规定了“社会”设立目的、组织形式、集资方式、惩罚规则等。 如此,“社会”便是一种组织。 合同还提到“党内原有社会”,但已经败坏,于是重新设立“社会”。 这种新立“社会”的现象常有,如歙县二十二都郝、方、佘三姓新起社公神会。[37]135

原有“社会”败坏的原因各异,但作为向村社、族社发展的“社”组织而言,是可以理解的。 嘉庆十七年宋氏敦叙堂、崇政堂、延熙堂重起祖遗“社会”可作参考:“缘有祖遗共社年久,奈因人心不古,以致分开。 各社水口霸上重造社屋一所,今朽损坏,是以邀集社内众议,同心合立丰源大社。”[38]6宋氏宗族原有祖遗“社会”,但是年久三个支族分开,共社被废,并且三个支族在各自的水口兴建了“分社”。 此刻各分社社屋已损坏,三社人等合议重新修建祖社“丰源大社”,将之前三个分社的社公神像搬至新祖社,重整开光。

另一面,结社放开后,民间信仰与社祭融合,更多“社”祭祀其他神明,如后文五社赛会祭祀对象是关公、胡元帅、赵公等。 可以说,清代社祭已经泛化,同民间信仰无异。 这之后,许多地方直接成立“神会”[39],对所共祀的神明予以祭祀,形式是举行祭会并将神像抬出神庙游行。

“社会”在组织形式和运作方面与“神会”相同,都是人们以祭祀公共神祇为目的组成的一种共同体,通过会组织的运行完成对于神明的共同祭祀。 在经营会产方面,有买卖、租佃、典、出借会资等交易方式;在日常管理方面,有处罚违规、调整经营规范、神庙维护、杂务处理、举办迎神赛会、接受捐献等职能。 这些都是共识规则形成的基础。

三、徽州的社(会)际联动与秩序生成

里社的共社与分社,以及宗族分社,可以形成祭祀圈。 在祭祀圈内,不同社会之间能够发生交互式的会际联动。 特别是迎神赛会时轮流接应神明,加强了集体共识,对于地方公共事务的处理、秩序的产生有推动作用。

(一)祭祀圈互动产生社会关联

分社是形成神明轮流坐会的原因。 对于新社,庙的香火不是凭空产生,需要分“香火”,神明轮坐才具有祭祀的“合法性”,也才能起到庇佑一地或一村之民的功能。[40]74-89新社如何产生,如何面对共同的神明? 来看一份光绪十三年接应神明坐会的合同:

立墨据永丰、云川、竹川三社人等,兹缘昔年木庄背与竹党以永丰社合为一社。 于正月十三日,尊神出坛,两处协同迎接,本属神畅人怡。 后因各建社庙,木庄背仍是永丰社,而竹党易为竹川社,致生嫌隙,遂失和同。 由来竹党数年来尊神未接,乃因声气之不孚,遂灭神祇之烟祀,将何以对神灵乎? 故云川社内,请讬亲邻,从中劝解。 言定每年正月十三日,永丰社至云川社接神,拾四连坐。 十五日,云川社至永丰社接神。 拾六日,竹川社至云川社接神,只接不送。 尊神装銮,十年一次,须要三社合同后事,其使用后,三社照依壮丁派出。 至于三朝开庙门,云川社先接游神。 第四朝,竹川社至云川社近接游神。 第五朝,永丰社至竹川社迎接游神,并坐漆水一月,云川社再接至庙,毋得异言执阻。[38]233

这份合同系永丰、云川、竹川三社人等订立,涉及姓氏多达10 个。 过去木庄背和竹党共一社,名为永丰社。 “木庄背”和“竹党”应是两个自然村落。 两处每年正月十三共同迎神赛会,甚是畅意。 后生嫌隙,以致失和分开,各自建立了社庙。 木庄背继承了永丰社,而竹党改为竹川社,实是自立“门户”。

竹党虽建了社庙,并没有迎接神明坐庙,所以才有“遂灭神祗之烟祀”之说。 于是云川社在永丰社和竹川社之间调和,希望三社共同迎神轮坐,并商议了接神顺序。 如此,一个小的祭祀圈就形成了。 后面说到永丰社、竹川社到云川社接神,以及再批部分“尊神系云川社过年”,可推测云川社在三社之中的地位显著,应是总社,其他两社乃逐渐分立。

长期的社际交互可以形成社会关联。 这种交互,在涂尔干看来,是个体的想法通过互动而产生集体表现,从而形成社会关联或社会团结,一般建立在某种共同情感、道德、信仰或价值观基础上,是个体与个体、个体与群体、群体与群体之间的结合或吸引力特征的联系状态。[41]25祭祀圈所产生的社际交互,容易形成这种社会关联。

(二)会际间的集体意向与合作行动

共有庙坛祭祀的会社,常因神明祭祀以及公共事务发生争执,产生矛盾。 为了调和这种矛盾,使祭祀秩序有序运行,会社常采用合同的方式约定。 一份乾隆二十一年的护赛会合同记载:

立议合同胡、庄、姚、项、洪、朱五社人等,今因乾隆二十一年九月十九日游神出村,因关、胡二公坐次挨小,及二十日演戏之事,俱被洪姓不法,以灭神威,五社不能祀神恭敬,而且为首之人,俱已受洪姓之忿。 故邀集冠者齐聚公议,俟后五社游神本里并出村,只理关、胡二公,其余神圣,一概五社不理。 但神戏公论,屡年稂火净醮壹坛谢神为规。 所议之间,五社内胡、庄二姓言值。 五社之内庙基地、社屋地、戏台地,该内有壹半税粮,其税胡、庄二姓永护神威,俟后无得出与他姓。 以后五社演神愿戏及抬赵公神轿,并内公事,倘遇不法无耻之人争论阻执及行凶者,一概五社齐集相嘀。[36]416

该合同是五社人等所立,共同祭祀的神明是关帝和胡元帅。 起因是洪姓打乱了神明坐次以及演戏之事。 具体纠纷是神会产业之税粮、演戏公摊不平。 新规定五社只尊关、胡二公,由胡、庄二姓值年。 当然,胡、庄二姓要负担庙基地、社屋地、戏台地一半的税粮。 演戏之事五社人等共同承担,对于其他神明也作了例外规定,演戏时抬赵公神轿,五社要求齐集。 这份合同反映五社属于一个“里”,祭祀时神明需在“里”内巡游五社,说明五社属于同一个祭祀圈。

拥有社会关联的成员,恪守共同信仰,怀有共同情感,“社会成员具有的平均的信仰及感情之总和,它构成了社会成员自身明确的生活体系”[41]42,逐渐形成集体意识。 在机械团结占主导的传统社会,集体意识具有绝对至上的地位。

从单一社到五社的合作行动,需要广泛的集体意识。 这种集体意识建立在集体意向之上,集体意向之内还含有个人意向。 为了推动合作行动,需将集体意向明确化,附加合同规则,使集体意向变成明确的合意,从而增强集体意识。 五社订立合同,是经过协商、博弈达成的结果,单个人或单个社在这种协商中,无论是坚持与妥协,都希望降低外部成本,满足自我利益。 对于地区社祭,如果个人或单个社不能遵守协议,也就难以协调行动,最后秩序紊乱,自我利益将受损。

(三)社会关联、集体行动与秩序生成

关于地区公共事务,会社可以联合发布禁约应对,这种应对能够生成地区秩序。 比如光绪三十二年桐山祖社与新兴社禁约规定:

立禁约桐山祖、新兴社合社人等,为严禁不法无耻之徒事,照得本境居民俱倚农业为本,别无所靠。 人人赖以养生,岂容贼寇偷盗之人,深为痛恨。 是以会众,严禁无知之辈,勿恕不明之人。 无论五谷、六谷、藤菜、杂项、松杉、杂木、柴草、毛笋、竹窠,一概无许偷盗。 自此以后,若遇仍前偷盗者,众议罚钱入社公用。 公议捉获夺得赃证者,谢钱三股得一。 倘有贪财卖放者,一体同罚。 如有恃强不服者,众出费用,经公理论,断不容情。[38]307

桐山祖社、新兴社两社人等生活的村落附近发生了偷盗,村民通过立禁来解决这一问题。 两社人有6 个姓氏,说明没有大家族,单个姓氏难以支应地区的公共事务,宗族约束力难以实现。 具有组织性的“社”刚好发挥作用,将零散的家庭归结在一个整体内,并联合其他的“社”组织,也就跨越了村庄、宗族,完成地区的认同,形成地区规范秩序。

禁约是民间主体发起,围绕生活中公共领域的事务,公同讨论而议定的禁条与奖惩规则。 以合同为载体,源自民众的共识与合意。[42]之所谓,“法律颁行天下,禁条严肃一方”[38]286。 共同生活聚落的乡民定立禁约,可以抑制破坏村落公共秩序的行为,以实现“自治”目的。 该禁约即两社人等针对地区治安的约定,规范和约束对象是两社内的家户。

大家族也可以利用祖社订立禁约。 由于年代久远,大姓家族枝叶繁盛,立有不同的分支祠堂,联系不再紧密,需借助共同归属的“社”名义来规范。 如咸丰七年江姓思义社禁约:“缘因嘉庆年间,村内未行示禁,混行砍伐,开山挖蕨,山头草木皆光”,后“天降洪水,近坑屋宇、田地尽遭淹没倾推”,“是以邀集各房人等公议,严禁树木、柴薪,毋得混行砍伐,数年乔木薪薪,迄今四十余年”,但是,“近遭无知敢蹈不法,尔我无分,混行砍伐”,“是以各房人等公议,重禁树木、柴薪、五禾、菜蔬、瓜果等项”。 嗣后不得盗砍、偷窃,否则公议公罚。[38]148这份重新申立禁约的合同,系江姓各房的首人共同所立。 从合同开头可知,江姓人等属于思义社内,聚居同一村落。 用“社”的名义立约可以涵盖全村人,亦即禁约的效力及于全村范围。

“社会”的长期运行加深了自身关联,这种关联为集体共识提供基础,也为进一步集体行动创造机会。 对地区公共事务而言,小社区所形成的集体意识约束力有限,若需要更广泛的集体行动,必须扩大社会关联。 对于桐山祖社与新兴社,需要加深两社的关联,以规范两社内所有的姓氏;对于思义社,需要加深分散宗族的关联,以规范江姓族人。 无论如何,都是扩大地区共识,形成集体意识,为集体行动创造条件。

可见,“社会”组织的地区活动,深化了人们的社会交往,促进自发成长出新规则和新惯例。 此类禁约是“社会”组织在交互过程,因为社祭以外的事务产生的新规则,如有人违反,必定受到正式或非正式的惩罚。

(四)社会组织的内部规则与外部规则

组织社会学认为,在人类社会中能观察到两大类型的机制和限制。 一方面,随时间产生的一些习惯制约着系统内的行动者。 人们建立专门的机关来宣布或者推行制裁措施。 另一方面,像市场机制这样的自动机制倾向于自我制约,它引导每个人行为,不论其个人的目的是什么,并且成为追求的目标。[43]4也就是说,社会组织在生活中可以产生内部规则和外部规则。

内部规则包括设立组织的规则和组织行动的规则。 如“社会”的设立合同,主要规定如何安排祭祀、经管等。 外部规则是组织内人员为满足自我需要而生成的规则,基本是在共识或集体意识达成后,为应对外部公共事务而订立的规则。 前文“社会”之间的祭祀圈活动,以及面对地区公共事务利用“社”组织订立的禁约,都属于外部规则。

这些规则也是埃利希的“活法”,即“规则除了国家制定的法律之外,还可以有民间规则,它们同样是秩序的保障力量。 人类能够通过社会组织起来,自己管理公共领域的公共事务”。[44]640国家法律之外,有民间规则存在。 社会组织在长期社会生活中,通过社会关联可以产生集体意识,为集体行动作准备,并且可以产生秩序规则。 也即,面对内部事务则形成内部规则,面对外部公共事务则形成外部规则。 这些规则的表现形式在明清乡村通常使用“合同”来呈现。 这些合同所形成的规则,可以弥补国家法律的不足,也可以应对和协调国家秩序的下行。

四、结论:国家制度下规避与回应的乡村秩序

明初“里社”作为一项法定制度,要求建立在“里”的基层行政单位上,与赋役、治安等制度结合,政府希望建立“政教合一”的基层社区。 然而,赋役制度的改革,从里甲到图甲的变化,明代“里”的行政建制发生改变,这种改变对里社制有影响。 清代摊丁入亩后,图甲制涵盖了里甲制和都保制的功能,户籍管理和地籍管理合并,基层社会转变成村庄结构。 此外,对于“社”的设立不再强调固定的户数,民间信仰控制不再严格,这些都是国家法律的变化。

另一面,民间一直在国家制度以外寻求自身的对应。 先是里社的设置,出现上移与下移的表现,再是宗族的立社、村庄的分社。 以及清代自由结社,将社坛转换成屋庙,神明祭祀泛化,并用迎神赛会替代社祭。 可以发现,民间秩序在国家法律之外,依然生成与生长。

哈耶克认为,“自生自发的秩序”源自内部,自我生成,“人造的秩序”源于外部的秩序或安排,是一种建构或一种人为的秩序。[45]55自生自发的社会规则或者习惯是法律的原初形态,它们不是设计的结果,而是经历了无数人的互动和博弈,最后以习惯或者文化的形式沉淀。 自觉的立法或者秩序,是人们理性的考察,是立法者对自发秩序认识和把握后,予以反映、修正、补充的理性建构。

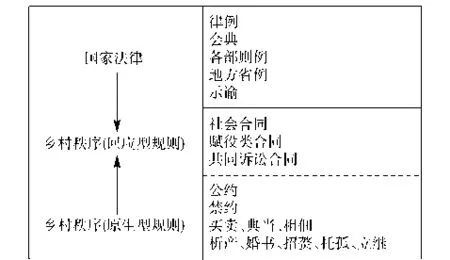

明清国家的法律包括律例、会典、各部则例、地方省例以及示谕等,它们是建构的秩序,国家希望通过此种秩序向下控制基层社会。 而作为原有的基层社会,有自生自发的秩序存在。 由于明清乡村生活多样,买卖、典当、租佃、析产、承嗣、招赘、托孤、婚书等私人契约广泛存在。 在调和个人与共同体利益时,禁约、公约等自治规约应运而生。 这些契约所反映的规则,多拥有悠久的历史,直接承接前社会的习惯性规则。 换句话说,是民间长时间运行、自生自发所形成的一种规则体系,它们也是“原生型规则”。

从“国家—社会”的角度来看,国家法律与乡村秩序发生着交互联系。 本文中,国家法律要求建立里社,民间秩序则以规避的方式回应,将社坛转换成屋庙,并泛化神明信仰替代社祭,建立族社、分社,以及使用自由结社之“社会”代替。 实际上,在国家建构秩序向下控制时,乡村自生自发秩序则向上回应,可以产生一种“回应型规则”。 这种规则在性质上依旧是自生自发的秩序,只不过促发源是国家秩序的压力,体现在社会合同、赋役类合同(承充里甲保甲、生图、共用户名、共担差役)、共同诉讼合同等等之中,这类合同内的约定是根据国家法律而制定的对应规则。 为便于理解,绘图如下:

至此,本文要讨论的是,国家法律之下社会组织的集体行动可以产生地区自生自发秩序,以及国家法律与社会秩序的关系问题。 今天,尽管农村村民外出务工广泛,然而传统乡村自治秩序基础并未改变。 2018 年暑假笔者至湖北罗田、钟祥、黄陂等地农村调查,村民在处理修路、水利、路灯等公共事务时依旧共同协商,订立协议,共同行动。 村民通过程序协商制定的村规民约是基层自治的重要内容。 当下,我们实施乡村振兴战略,加强农村基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,需进一步认识国家法律与村规民约、习惯的关系,重视村规民约、习惯等乡村自生自发秩序的规则价值,并将法治内化为自治的保障。