基于顶空气相色谱-离子迁移谱技术的生咖啡豆快速鉴别方法

2020-01-07陈振佳李晓蕾刘春侠梁静思

杜 萍,陈振佳*,杨 芳*,李晓蕾,杨 俊,刘春侠,梁静思,任 芳

(1.昆明理工大学分析测试研究中心,云南省分析测试中心,云南 昆明 652094;2.中国咖啡工程研究中心,云南 德宏 678400;3.武汉工程大学环境生态与生物工程学院,湖北 武汉 430205;4.山东海能科学仪器有限公司,山东 德州 251500)

咖啡是茜草科(Rubiaceae)咖啡属(Coffea),热带常绿植物,为世界三大饮料之一[1-2],也是中国主要热带经济作物之一[3]。咖啡商品豆主要有阿拉比卡(Coffea arabica)、罗布斯塔(Coffea robusta)以及利比里亚(Coffea liberica)三大原种,在中国被定义为小粒、中粒和大粒种咖啡。目前,以这3 个原种进行研究开发,共衍生出100多种咖啡品种[4]。云南是中国最大的咖啡产区[5],独特的地理环境和立体式气候造就了云南咖啡产业的蓬勃发展,其咖啡种植面积和咖啡豆产量均占国内99%以上。尽管中国已成为世界咖啡生产大国、贸易大国和消费大国之一,并保持快速增长的趋势[6],但还存在引种渠道不同、栽培变种繁多混杂以及形态认识不足等诸多问题[7],这些差异对咖啡豆产品品质有显著影响。例如,生咖啡豆中挥发性成分是咖啡豆产品风味物质表达的重要特征之一,但不同地理环境、不同品种的生咖啡豆内风味物质差异会影响咖啡豆产品的风味品质。目前,关于不同咖啡豆风味方面的研究主要集中在烘焙咖啡豆,如对咖啡豆烘焙过程中香气物质及其变化规律的研究[8-10]。Wei Feifei[11]、Schramm[12]等采用核磁共振谱、单一光子离子化离子阱质谱等分析仪器对咖啡豆的烘焙过程中化学成分进行实时跟踪分析。近年来,国内关于烘焙咖啡豆香气成分的研究也在逐渐增加。周斌等[13]研究了不同产地咖啡豆香气成分组成,王莹等[14]研究了兴隆咖啡烘焙过程中香气物质的变化规律。然而,关于生咖啡豆挥发性成分研究较少。

目前,咖啡豆挥发性成分分析主要采用气相色谱-质谱联用法以及电子鼻法。Aline等[15]采用顶空-固相微萃取结合气相色谱-质谱法对巴莫生咖啡豆中的挥发性物质进行分析;也有报道采用顶空-固相微萃取结合气相色谱-质谱法对中国产区生咖啡豆挥发性成分进行研究[16-18]。电子鼻技术可用于感知咖啡样品因烘焙加工不同而引起的差异[14,19],但存在传感器重复性不好及不具备化合物准确定性分析的谱库等问题。这些传统检测方法存在操作复杂、耗时长及数据分析专业性强等问题。

气相色谱-离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectrometry,GC-IMS)技术是近年出现的一种新的气相色谱分离和检测技术,完美结合了GC的分离能力和IMS快速响应、高灵敏度的优势[20],无需样品前处理、实现无损快速检测,适合于挥发性成分的痕量探测,主要用于军事[21]、环境空气监测[22]以及人体呼吸气体痕量组分检测[23]。近年来,GC-IMS在食品风味[24-28]、食品发全[29-32]等领域也有应用,主要集中在食用油、肉类、谷物、海鲜、蜂蜜、食用菌及乳制品方面,鲜见其应用于生咖啡豆的报道。

本实验以云南不同品种的生咖啡豆为样品,采用顶空-GC-IMS(headspace-GC-IMS,HS-GC-IMS)对19 种生咖啡豆的挥发性成分进行采集和分析。建立不同品种生咖啡豆挥发性风味物质指纹图谱,根据挥发性成分数据差异性分析,对不同品种生咖啡豆进行区分,为咖啡豆无损分类识别、产地追溯、品质控制与评价方法提供了一定参考依据和理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料

生咖啡豆由中国咖啡工程研究中心提供,德宏咖啡(云南德宏热带农业科学研究所),水洗加工处理得到生咖啡豆。19 个生咖啡豆样品中,编号816为大粒种,编号LYL11为阿拉比卡小粒种,编号799~815为阿拉比卡小粒种的各栽培变种,均来自于云南德宏,具体信息见表1。

表1 19 个生咖啡豆样品Table 1 Information about 19 samples of green coffee beans

1.2 仪器与设备

FlavourSpec®食品风味分析与质量控制系统(配有CTC自动顶空进样器、Laboratory Analytical Viewer(LAV)分析软件及Library Search定性软件的GC-IMS系统) 德国G.A.S公司。

1.3 方法

1.3.1 HS-GC-IMS分析

采用快速、灵敏、无损的GC-IMS技术对生咖啡豆样品品种进行挥发性成分的区分及鉴别。由于GC-IMS分析生咖啡豆挥发性的特征成分鲜有报道,为表达真实的状态,检测到低温下易挥发的挥发性物质,采用颗粒无粉碎直接装入样品瓶。根据生咖啡豆特性、样品瓶大小及均匀振荡加热的方式,选择样品量4.5 g、孵化温度60 ℃、孵化时间10 min,因此与传统气相色谱-质谱的方法相比较,GC-IMS方法样品处理及分析的温度较低,能真实反映样品原始的状态。在正式测试样品之前,19 批样品中抽取3 批生豆筛选优化实验方法,观察其代表性的峰高,最终确定分析方法。

1.3.2 HS进样条件

孵化温度60 ℃;孵化时间10.0 min;加热方式:振荡加热;顶空进样针温度65 ℃;进样量500.0 μL,不分流模式;载气:高纯氮气(纯度≥99.999%,推断和清洗进样针);清洗时间0.50 min。

1.3.3 GC条件

FS-SE-54-CB-1石英毛细管柱(15 m×0.53 mm,0.5 µm);色谱柱温度40 ℃;载气:高纯N2(纯度≥99.999%);载气流速程序:初始2.0 mL/min,保持2 min,8 min内线性增至100 mL/min,10 min内线性增至150 mL/min,运行时间20 min。

1.3.4 IMS条件

漂移管长度98 mm;管内线性电压400 V/cm;漂移管温度45 ℃;漂移气为N2(纯度≥99.999%);漂移气流速150 mL/min;放射源:β射线(氚(3H));离子化模式:正离子。

1.3.5 样品测定

取4.5 g样品,放入20 mL顶空进样瓶中,60 ℃孵化10 min,通过顶空进样用Flavour Spec®食品风味分析仪进行测试。经G.A.S.的功能软件分析可给出样品中挥发性有机物的差异谱图、软件内置的NIST数据库及IMS数据库可对物质进行定性分析。

2 结果与分析

2.1 生咖啡豆HS-GC-IMS谱图分析

生咖啡豆化学组分复杂,大部分是形成烘焙咖啡产品特有风味的前体物质,其中挥发性成分是重要物质之一。生咖啡豆具有的挥发性成分直接影响烘焙咖啡产品的香气形成。通过HS-GC-IMS对生咖啡豆挥发性成分进行无损分析,最大程度地表达样品的指纹特征,确保样品数据的全面性、真实性及溯源性。

图1 生咖啡豆编号815(A)、816(B)、LYL-11(C)的GC-IMSFig. 1 GC-IMS topographic plots of green coffees 815 (A), 816 (B), and LYL-11 (C)

图2 生咖啡豆样品峰高差异(A)和编号815(B)、816(C)、LYL-11(D)的伪彩色对比图Fig. 2 Comparison of peak heights (A) and pseudo color images of green coffees 815 (B), 816 (C), and LYL-11 (D)

采用HS-GC-IMS对19 个云南生咖啡豆进行挥发性成分差异分析,如图1所示,整个谱图代表了样品顶空中所有挥发性成分。由于样品数量多,选取代表性样品,图1中只显示了编号815(C. arabica cv. Typica)、816(C. dewevrei cv. Excelsa)及LYL11(C. arabica)。可以看出,HS-GC-IMS首先对咖啡豆复杂的挥发性成分进行GC初步分离,不同保留时间流出的组分以气态分子的形式进入IMS电离室,与逆方的漂移气分子发生碰撞,由于组分离子在质量、碰撞截面和电荷数等因素上的差异进行了二次分离。通过获取离子漂移时间和离子峰强度可分别对各组分进行定性和定量分析。每一个点代表一种挥发性成分。

为直观清晰比较不同品种生咖啡豆样品之间的差异,编号815的生咖啡豆以差谱伪彩色图形显示[33-34],对比其与编号816和编号LYL11之间的差异。图2中浓度相同的物质颜色抵消为白色。样品中的蓝色区域表示该物质浓度低于参比样品,蓝色越深,表示浓度越低;被参比样品中的红色区域表示该物质浓度高于参比样品,红色越深,表示浓度越高。从图2可以看出,3 种生咖啡豆挥发性成分的浓度和种类差异很大,以所选峰为例如图2红圈所示,在3 个样品中峰高的变化非常明显,即使是属于同一原种小粒种咖啡的815和LYL11,风味物质差异也较大。

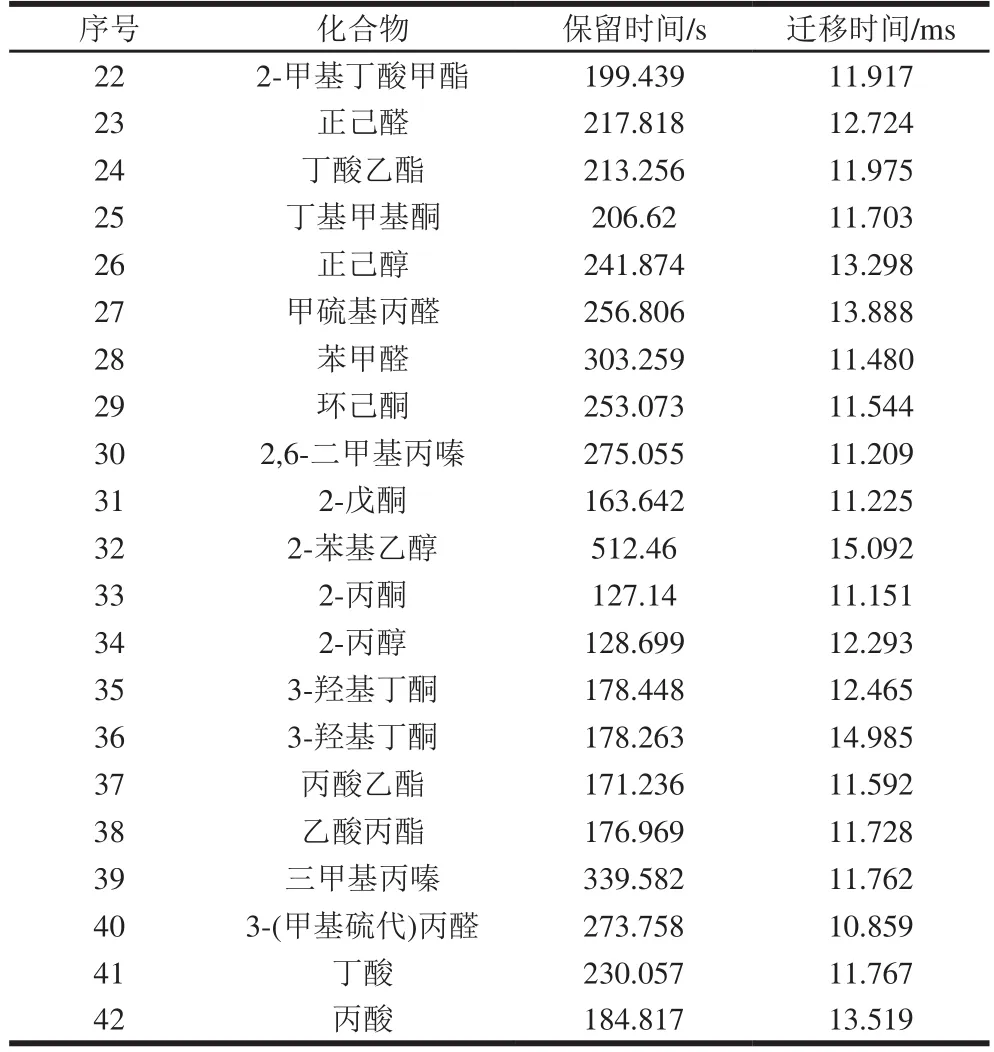

2.2 生咖啡豆的HS-GC-IMS谱图定性分析

根据挥发性成分GC保留时间和离子迁移时间对生咖啡豆挥发性组分进行定性分析,从19 个生咖啡豆样品选取编号LY11的生咖啡豆样品,共计检测出137 种化学组分,通过内置的NIST 2014气相保留指数数据库与IMS迁移时间数据库进行二维定性,由于该数据库在食品风味分析领域正处于扩展和完善中,因此确定了42 种挥发性物质的化学成分(表2)。这42 种物质主要是醛类、酯类、醇类、酮类、吡嗪类、酸类及含硫化合物,与咖啡挥发性成分组成的相关报道一致[16-17,35]。

表2 生咖啡豆挥发性成分的定性Table 2 Green coffee volatiles identi fied by HS-GC-IMS

续表2

2.3 生咖啡豆的HS-GC-IMS谱图比较分析

图3 19 个生咖啡豆样品的指纹图谱Fig. 3 Fingerprints of 19 samples of coffee green beans

为方便快速地对比不同样品间挥发性有机物的差异,FlavourSpec®系统自带LAV软件内置的Gallery Plot插件,选取有明显差异及变化规律的离子峰生成指纹图谱。从图3可以看出,红色圈中是特征指纹峰的表达,其中编号LYL-11阿拉比卡小粒种、编号816大粒种和编号799~815阿拉比卡小粒种的各栽培变种3大类差异明显,而编号799~815阿拉比卡小粒种的各栽培变种之间挥发性成分的差异相对较小,或许与其栽培变种系列有关,有待进一步研究。

图4 不同品种生咖啡豆的指纹图谱Fig. 4 Fingerprints of different varieties of coffee green beans

由于样品数量多,信息量大,只选取编号816大粒种、编号LYL11阿拉比卡小粒种以及编号801、805、809、810、815的阿拉比卡小粒种的栽培变种进行挥发性化学成分的差异分析。如图4所示,整个指纹图谱中从上到下依次为801、805、809、810、815、816和LYL-11的测试样品:红色框中的挥发性物质分别是样品801、809、810、815中含量较高的物质,分别为801样品中的丁酸乙酯、3-羟基丁酮等;809样品中的戊酸乙酯等;815样品中的乙酸丙酯等;805样品中没有含量较高的特征物质;810样品中有未鉴定出的含量较高的特征物质,但由于目前软件内置的NIST 2014气相保留指数数据库与G.A.S.的IMS迁移时间数据库二维定性数据库还不够完善。绿色框中的挥发性物质则分别是816和LYL-11中含量较高的挥发性物质,816样品中含量较高的物质2-甲基丁酸甲酯、1-戊醇、反-2-庚烯醛、5-甲基-2-呋喃甲醇、丙酸、丁酸、3-甲基丁醇、异戊醇、丙醇和异丙醇等;LYL-11样品中的含量较高的物质2,6-二甲基吡嗪、3-甲硫基丙醛和2-甲基吡嗪等挥发性成分。橙色框中的物质则为几个样品都含有且含量相近的挥发性物质,如苯甲醛、异丁醛、2-苯乙醇、2,3-戊二酮和2,3-丁二酮等。黄色框中的物质,如三甲基吡嗪、异丙醇、戊酸乙酯、戊醛等挥发性成分,是在LYL-11样品中含量较低,在其他6 个样品中含量均较高的组分。

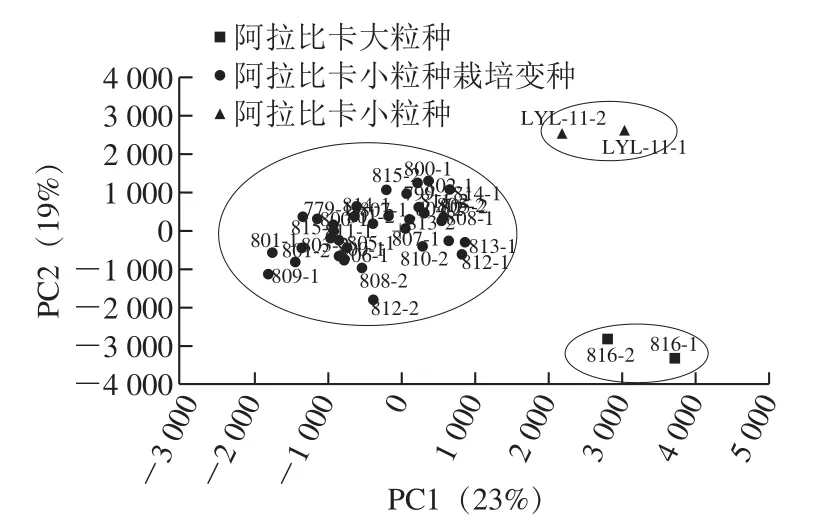

2.4 主成分分析(principal component analysis,PCA)

图5 不同品种生咖啡豆的PCAFig. 5 PCA of different varieties of coffee green beans

根据HS-GC-IMS得到不同品种生咖啡豆的指纹图谱(图4),能大致区分生咖啡豆的几大品种,并确定挥发性成分差异,但GC-IMS的二维图形化表达(图1)会存在一定主观认知的影响,因此采用PCA方法进一步分析,使不同品种间的特征差异可视化。通过FlavourSpec®食品风味分析仪内置的PCA分类模型,对19 个生咖啡豆样品的定性及未定性的全部挥发性化合物分别进行分析(图5),主成分1和主成分2的方差贡献率分别为23%和19%。19 个生咖啡豆的样品GC-IMS谱呈明显的区域分布特点,编号799~815阿拉比卡小粒种的不同栽培变种在PCA中相对集中在一定区域,与编号LYL-11阿拉比卡小粒种和编号816大粒种有明显间距。这一结果说明采用HS-GC-IMS方法,结合PCA,可有效区分阿拉比卡小粒种的不同栽培变种、阿拉比卡小粒种及816大粒种。因此,HS-GC-IMS技术可对不同品种生咖啡豆进行区分,进而筛选分级,该方法具有快速、无损等优点。然而,由于样品数量有限,下一步可扩大样品品种、种植区域及样本数量,为建立生咖啡豆快速、无损分类提供科学方法。

3 结 论

挥发性成分已广泛用于咖啡豆的地理来源鉴别、质量评价及标准建立等方面[16],而生咖啡豆具有的挥发性成分是烘焙咖啡产品香气形成的重要前体物质之一。本实验采用FlavourSpec®食品风味分析仪,在无需样品前处理的条件下,直接加热咖啡豆原粒样品顶空进样,20 min之内快速检测生咖啡豆中挥发性化学成分信息。仪器配备的软件可获得生咖啡豆样品的气相离子迁移二维谱图、指纹谱图以及PCA等,快速分析生咖啡豆样品间的共性与差异,对不同品种的生咖啡豆进行了分类划分;内置的NIST数据库可定性化合物的组分,共鉴别出42 种挥发性化学成分。此方法快速、灵敏、准确、无损的特点,为生咖啡豆将来分类识别、产地追溯、品质控制与评价方法提供了一定参考依据和理论基础。在咖啡原料品种选育、生豆筛选分级、加工工艺优化、感官品控、质量标准建立等方面将具有很好的应用前景及指导意义。

该实验方案属于新的分析技术在咖啡豆挥发性成分检测中应用的创新性试探[36],实验中生咖啡豆样品数量较少、来源单一、区域覆盖面窄。如果加大样品数量,回集不同来源的生咖啡豆,建立各自指纹图谱的挥发性成分数据库模型,将为咖啡产业标准化、品牌化发展将起到积极的推动作用。