吐蕃寺院岸本考

2020-01-06陆离

陆 离

(南京师范大学 社会发展学院, 江苏 南京 210023)

吐蕃、归义军时期敦煌汉文寺院文书中经常出现有寺卿一职,为寺院僧官,分别属于吐蕃王朝和归义军政权僧官体系,一般为一寺一职,但由俗人担任,该职主要负责对寺院依附人口寺户、寺院财物进行管理,还参与对僧尼的管理,是寺院主要管理者,另外还有常驻僧团都司的吐蕃人寺卿。对于汉文文书中记载的这一寺院僧官和吐蕃王朝僧官制度,学界已经有一定的研究,[1]393-396; [2]51-54; [3]127-159;[4][5]351-384但是对于敦煌藏文文书中记载的与寺卿职能相当、担任者都是俗人的同类吐蕃僧官寺院岸本(mngan),尚未见有学者进行专门研究。本文在前人基础上对吐蕃王朝统治时期敦煌汉文寺院文书中的寺卿与敦煌、瓜州、逻些等地藏文文献中寺院内管家(亦即岸本)、寺院供养粮岸本(khwa mngan)、寺院上下管家(mngan bla za vog,亦即上下岸本)、寺院寺户大岸本(lha ris kyi mngan chen)等职官的关系、敦煌寺卿制度的源流再进行一些探讨。

一、 敦煌汉藏文书所载寺卿、寺庙供养粮岸本等僧官

(一) 寺卿

吐蕃僧官制度建立于赤松德赞时期(755—797),最高僧官为佛教宗师,常驻吐蕃王廷,总管全国佛教事务,各地则设有地方僧官。在瓜州节度使辖区有瓜、沙2州都僧统(都教授)总管节度使辖区僧务,沙州地区最高僧官为沙州都僧统(都教授),下面还有副僧统(教授)、判官、法律、寺三纲等各级僧官协助其管理僧团。寺三纲属于寺院基层僧官,主管一所寺院宗教事务,有上座(主掌宗教事务)、都维那(掌管庶务)、寺主(负责寺院内外联络),此外还有典座(取掌大众斋粥)、直岁(寺院会计)[6]178-185、寺卿等基层僧官。敦煌地区这些僧官除了寺卿之外,其他僧官都由僧人担任。

关于吐蕃时期敦煌地区寺卿的文书为数不少,如公元9世纪初年的P.3432《龙兴寺卿赵石老脚下依蕃籍所附佛像供养具并经目录等数点检历》记载:“龙兴寺卿赵石老脚下依蕃籍所附佛像供养[具并经目录佛衣及头冠]等数如后”[7]2; [8]181,表明龙兴寺的寺卿赵石老管理佛像供养器具和佛经目录。S.542(1v)《丑年十二月廿五日莲台寺寺卿某于报恩寺请得福田羊牒》、S.542(2v)《丑年十二月二十一日金光明寺寺卿张□□点算史太平羊群见在数牒》、S.542(3v)《丑年七月普光寺寺卿索岫请得佛羊牒》、S.542(4v)《丑年十二月二十一日灵修寺寺卿薛惟谦见在算羊牒》和S.542(5v)《丑年十二月大乘寺寺卿唐千进点算见在欠羊牒》等文书则记载了吐蕃统治时期敦煌地区各寺院寺卿算会管理寺院羊只的情况。[9]23-25在P.3600号《戌年僧尼籍》中,寺卿唐千进牒状陈述了大乘寺当寺尼籍。P.3600《吐蕃戌年普光寺等具当寺应管尼数牒》是普光寺向沙州都司上报本寺所管尼僧名单,后有该寺寺卿索岫、寺主真行、法律法喜列名,表明他们对普光寺尼的管理负责。[10]57,59; [2]51-54P.5579(1)《吐蕃占领敦煌时期教授崇恩牒》记载:“(前缺)帖诸寺所由……从未年算已后,有辛(新)度僧尼戒等亦通状过,其状引到,其帖速递相分付。六月三日,诸寺所由并寺卿。教授崇恩。”[11]107崇恩系僧人,为吐蕃统治末期至归义军初期的敦煌僧官教授(归义军时期称为僧统),该件文书时间在9世纪中期,同样表明各寺寺卿与各级僧官一起负责对新度僧尼进行登记管理,敦煌都教授专门要发牒文通知他们。

(二) 瓜州地面寺庙寺户大岸本和榆林寺寺内岸本(sgo mngan)

在敦煌藏文文书中,出现有管理寺庙产业、人户岸本之职。P.T.997《榆林寺庙产牒》是一件吐蕃瓜州地区僧俗官吏清点榆林寺寺产的牒文,文书记载:

瓜州地面寺庙寺户大岸本(总管)(kwa cu lha ris kyi mngan chen(1)文中所有引文的拉丁文转写为引者所加,下同。古日赉卜登与谢悉斯之书办(yi ge pa)王悉诺察卜,与榆林寺寺内岸本(总管)擘三(部落)赞拉囊长官(yu lim …gtsug lag khang gi sgo mngan phyug mtshams btsan la snang dpon)及其麾下之榆林寺顺缘寺户、信财、牲畜、青稞、大米、物品等登记簿本清册,为鼠年春于□□宫,住持沙门(chos kyi gzhi vdzin ban de)乔吉旺布(mchog gi dbang po)、寺院长老(a rgya)、节度使(dmag pon)、悉编(spyan,观察使)论藏热、尚赉心赞、论绮立渎节诸人于和尚(hwa shang)座前集会供奉……登录寺庙财产僧统(ring lugs)之所公(应为“共”——引者注)有。沙门(ban de)没庐旋奴洛卓(vbro gzho nu blo gros)与茹本(ru dpon)绒巴拉努斯之驾前,登录寺户信财、粮食清册之长官:内府役使(nang khor)辛·玛金与茹帖(ru vtheb)达乃穷、东本(stong pon,即部落使——引者注)若·毕悉诺猎、洛悉诺勒、达聂悉曼勒、年野卜藏等人,清点财物。[12]175-176

……从全国佛教宗师(bcom ldan vdas kyi ring lugs)来函中得悉:往昔,寺户、信财、粮食、用品等之登记册以及布施、献与寺庙之粮食、用具(器皿)、上峰所赐全部零星之物,交与总管岸本迷迪(mngan meg lde)管理。羊年冬……所收布施上交,依册清点,更改清册后,于沙门住持(ban de chos kyi gzhi vdzin)和节度使(dmag pon)、悉编观察使(spyan)驾前点交,然后交与大岸本(mngan chen)古日赉卜登与谢悉斯之书办(yi ge pa)王悉诺察卜和榆林寺(yu lim gtsug lag khang)之总管(sgo mngan)擘三(phyug mtshams,部落名——引者注)赞拉囊长官(btsan la snang dpon)及其麾下诸人。寺户及信财、牲畜、粮食、青稞、大米、室内用品等写入所交之清册目录,一式四份,一份上交宫廷,一份交与寺庙主持,一份作为当地底本,一份交与长官作为副本。[12]250-251

文书中出现有瓜州地面寺庙寺户大岸本古日赉卜登与谢悉斯,还有榆林寺寺内岸本擘三(部落)赞拉囊长官,担任者都是俗人而非僧人,其中擘三部落是由吐蕃本部进驻瓜、沙地区的军事部落。他们具体负责对瓜州榆林寺寺产、人户进行管理,并接受瓜州节度使衙署长官节度使(dmag pon,pon即dpon)以下各级官员和上级僧人和尚(hwa shang)(2)王尧、陈践将hwa shang译为大和尚,笔者认为应译为和尚,该人应该是吐蕃主管全国僧务的高级僧官,当时正在瓜州。、沙门没庐旋奴洛卓、瓜州地区高级僧官住持沙门乔吉旺布等的清查。从文书上下文来看,和尚可能就是沙门没庐旋奴洛卓,住持沙门乔吉旺布则可能是敦煌汉文文书P.2807《斋文》和P.2358《乞愿文》记载的瓜、沙2州都番(蕃)僧统和瓜、沙2州都番(蕃)教授,[13]196,236在藏文文书中也被称为ring lugs,总管吐蕃瓜州节度使辖境佛教事务,由吐蕃人担任。榆林寺寺产、人户属于整个瓜州佛教僧团,由吐蕃瓜州僧官系统进行管理。

瓜州地面寺庙寺户大岸本是全面管理瓜州地区的寺庙财产、人户官员,有两个人担任此职,古日赉卜登与谢悉斯都是吐蕃人。lha ris含义为僧众,则此职官也可以译为瓜州地面僧众大岸本,其下面还有文书官(yi ge pa)。岸本迷迪(mgnan meg lde)则应该是以前的榆林寺寺内岸本,负责榆林寺财产、人户管理,下面也有相应属员,后来此职改由擘三(部落)赞拉囊长官担任。榆林寺是吐蕃一所重要寺院,吐蕃最高僧官全国佛教宗师(bcom ldan vdas kyi ring lugs)(3)王尧、陈践将bcom ldan vdas kyi ring lugs译为宫廷僧统,实际应该译为全国佛教宗师,参见陆离《吐蕃统治河陇西域时期制度研究》,民族出版社2011年版,第351—360页。亲自对其财产清点做指示。故担任榆林寺寺内岸本者级别也较高,该人为擘三部落官员,也是吐蕃人。榆林寺财产清点完毕的清册,除了寺院自留一份外,还要分别交给吐蕃王廷、瓜州节度使、瓜州住持沙门亦即瓜、沙2州都番(蕃)僧统(教授)各一份。

(三) 沙州寺庙供养粮岸本

P.T.1111《寺庙粮食帐目清单》是一件关于统计沙州地区寺院粮食的牒状,文书记载:

沙州寺庙粮官(sha cu khwa mngan)于马年春统计,尚留存麦子、青稞二千六百九十八驮(khal)十九蕃升(bre)。……其短缺部分,由大尚论(zhang lon ched pos)批准算做损耗。[12]178-179

……收入小麦、青稞一百九十二驮(khal),此项粮食于猴年春后,告各粮官(so sovi stsang mngan)登记入册,清册之抄本盖印,交与论刺腊藏(blon zla bzang)和论嘘律卜藏(blon klu bzang)驾前校对。此帐为甘赉赞(kam legs rtsan)听记。[12]255

沙州寺庙粮官就是寺庙供养粮岸本,khwa之含义为供养粮,khwa之发音为“馈”之音译,意为吐蕃官府对寺院馈赠之粮食[14],该职负责管理统计沙州地区的寺院用粮和存粮,并将有关情况告知总管沙州地区粮食收支事宜的沙州仓曹(stsang mngan)(4)王尧、陈践将之译为粮官,参见王尧、陈践《敦煌古藏文文献探索集》,上海古籍出版社2008年版,第255 页。,登记入册,接受世俗官府管理。大尚论是以宰相身份担任吐蕃东道节度使,总管河陇西域地区政务的高级官员,也对沙州寺院粮仓收支情况直接下达指令。关于khwa mngan,日本学者岩尾一史认为是征收khwa税的官员mngan,英国学者黎吉生(Hugh E. Richardson)和岩尾一史等认为khwa是一种税收,至于khwa税是什么性质的税收,则尚不明了。[15]60-61; [16]99,161德国学者滕策(Gertraud Taenzer)认为khwa可能是地租(rent),即汉文文书的地子,[17] 229-231但是新疆出土吐蕃文简牍明确记载地租为Zhing Zhun,[18]37而且只有英藏敦煌藏文文书IOL Tib J 905Ⅰ号显示khwa可能与土地有关,但文书内容残缺,具体情况不详,再没有其他文书有相关记载,所以khwa不可能是地子。

岸本,是吐蕃王朝负责粮食等赋税征收的官员。据敦煌汉藏文书记载,在吐蕃统治的敦煌地区官府设有两个岸本,也称为stsang mngan,汉文称为仓曹(详见后文)。P.T.1111《寺庙粮食帐目清单》记载表明供养粮岸本接受沙州仓曹的管理,仓曹下属人员有仓督、典等,他们协助仓曹征收粮食等赋税,管理官仓,而非专门征收某一种税收,[5]280-283这些世俗官吏中并没有可以与供养粮岸本相对应的官吏,故供养粮岸本并非沙州世俗官府人员。而吐蕃在敦煌征收khwa税,目前只见到P.T.1111《寺庙粮食帐目清单》中的记载:“马年秋,沙州唐人三部落有唐人六百八十四户(rgya),每户向寺庙交供养粮(khwa)二克(khal,汉文记为驮)计,共计青稞一千三百六十八克。”[19]汉文21,藏文46可见,khwa税数目并不很大,敦煌世俗官府也没有必要专门设置征收khwa税的官员岸本。而吐蕃赞普赤祖德赞时期(815—836)的《楚布江浦建寺碑》中也出现有khwa:

lha ris gyi vbangs dang dkor la/ khral myi dbab pa dang /kwa dang chad ka myi bzhes pa las gtsogs pa yang/作为寺产之民户及产业之上,不征赋税,不取kwa(王尧、李方桂、柯蔚南译为租佣——引者注)和罚金等项。[20]176,180; [21]188,192

故而khwa与寺院财物有关,其含意即寺院供养粮,由于此项粮食是向吐蕃沙州汉人部落民户征收,因此有可能也是按民户拥有土地面积摊派。沙州寺庙粮官就是寺庙供养粮岸本,属于佛教僧官,并非世俗官府中官员。沙州寺庙粮官在吐蕃沙州仓曹的主持下接收部落民户交来的供养粮khwa,并将有关情况告知沙州仓曹,登记入册,接受世俗官府管理。这实际是因为吐蕃赤祖德赞时期在全国实行七户养僧制,进一步扶植佛教,所以吐蕃沙州官府将部落民户交来的赋税中的一部分拨付当地僧团,用以供养僧侣。[5]274-296

P.T.1077《都督为女奴事诉讼状》记载:“绮布(khri bu)除担任唐人百户(brgyavu rje)外,尚能担任如寺院供养粮之岸本大管家(khwa mngan lta bu gnyer chen),却佯称不能写三指宽之一纸契文。”[12]192,269绮布为吐蕃人,他担任的唐人百户(brgyavu rje)(5)唐人百户即十将使,吐蕃在敦煌汉人部落中设置的基层官员,在部落使之下,将头之上。参见陆离《吐蕃统治敦煌的基层组织——十将、将》,《中国边疆史地研究》2015年第2期。和如寺院供养粮之岸本大管家都是沙州地区的僧俗职官。如寺院供养粮之岸本大管家应该就是沙州僧官寺院供养粮岸本,级别较高,总管沙州地区的寺院财产,从目前所见史料看沙州寺院供养粮岸本设置人数不多,还有由世俗官吏兼任的情况出现,此种僧官并没有包括数种僧官。该件文书中出现有敦煌丝绵(dar pa)、行人(rgod)部落,所以文书时间是在790—820年之间,这一时段是这两个敦煌汉人部落存在时间。[22]

P.T.1079《比丘邦静根诉状》记载,吐蕃统治敦煌后期(唐人三部落时期)沙州节儿和僧团教授裁决寺院女尼奴婢归属时有寺院上下管家4人和寺院上座(gnas brtan)、老持戒人(vdul pa vdzin rnying)(6)老持戒人可能是负责监督僧人遵守戒律的沙州僧官法律。等僧官一起充当证人,其中一名管家(mngan)叫夏米尼保(sha myi snyil po),应是一名吐蕃人,另外3名张良文(cang lyang vwen)、尤森汉(yevu sin han)、安罗都(an lha vdus)从姓名来看是汉人[12] 200,275,所谓寺院上下管家也就是寺院上下岸本,此种职务似乎也有高低等级之分。

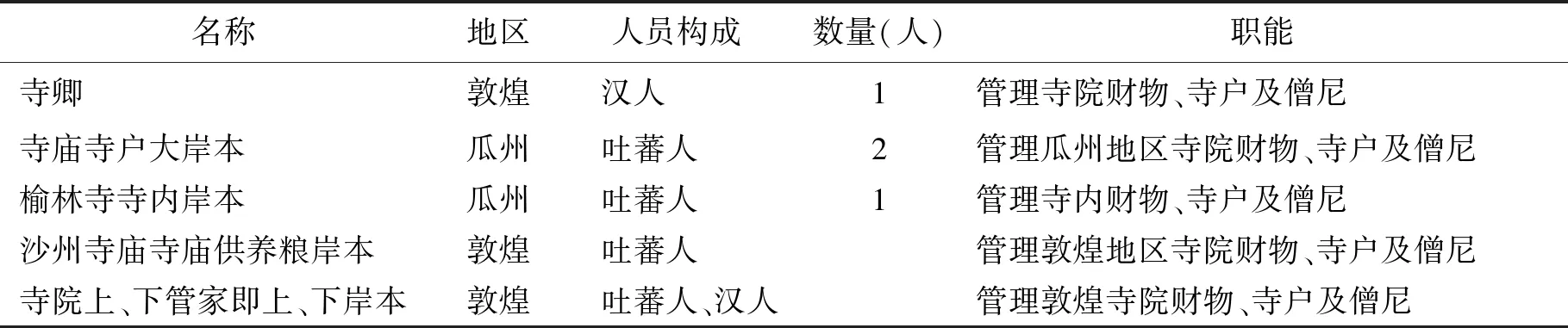

以上所论述的敦煌汉藏文书中寺卿、寺院岸本等僧官都由俗人担任,负责寺院财物、寺户及僧尼管理,是同一类别僧官(如表1)。

表1敦煌汉藏文书所载寺卿、寺院岸本一览表

二、 寺卿与寺庙寺户大岸本等僧官之间的关系

上文提及的敦煌藏文文书所记由俗人担任的吐蕃僧官都属于岸本,吐蕃职官“岸”(mngan)即为“岸本”(mngan dpon)。成书于16世纪的藏族史籍《贤者喜宴》记载,吐蕃王朝设有7种官吏,岸本为其中之一:“库吏(rngan dpon)(7)rngan dpon,即mngan dpon。管理粮食、金银,因对(交纳人)多所申斥,故名岸本(申斥官,rngan dpon)”[23]270-371,383。正是负责征收钱粮,管理仓库的官员[24]48。这一官职在敦煌吐蕃历史文书《大事纪年》中也屡有出现,例如:

及至羊年(中宗景龙元年,丁未,公元707年),……夏季会盟由坌达延与大论乞力徐二人于赞普牙帐召集之。“岸(mngan)”之宫廷直属户籍移之于木牍。[25]150

及至蛇年(玄宗开元五年,丁己,公元717年)夏,……大论乞力徐于雅木西噶尔地方召集多思麻冬季会议议盟。统计清查“岸本(mngan)”所属之户口(册)。是为一年。[25]151

及至虎年(玄宗开元十四年,丙寅,公元726年)……冬,赞普驻于札玛牙帐。宣布岸本(mngan)由八员减为四员之缩编制度。春,大论芒夏木于岛儿集会议盟。订立岸本(度支,mngan)之职权,征宫廷直属户税赋。[25]152

mngan即mngan dpon,可见关于吐蕃王朝职官“岸本”的各种事项要经过宰相大论召开集会议盟来决定。从文书记载可知“岸本”职能与税收和户籍有关,吐蕃对本部和被其征服地区的人口要进行清查、登记,作为征收赋税和征发兵役、劳役的标准,吐蕃职官“岸本”的执掌正是负责征收赋税、清查人口。

《唐蕃长庆会盟碑》(公元823年立)中列名的吐蕃官员有“岸本榼苏户属劫罗末论矩立藏名摩” (mngan pon khab so vo chog gi bla vbal blon klu bzang myes rma)1人。“岸本榼苏户属”意为“国库总管”,其执掌是征收吐蕃宫廷所属居民的赋税与支付官吏的俸禄赏赐之事,也就是掌管国库的收入与支出,该官职应该是岸本这一类官职中最高一级的长官。[20]19;[24]48岸本”是吐蕃王朝负责征收钱粮,管理仓库的官员,与汉文文书中出现的吐蕃沙州仓曹的职责相符,沙州仓曹即负责管理各处官府仓库中粮食等财物[5]274-296。

P.4638号《大番故敦煌郡莫高窟阴处士公修功德记》记载,出身于敦煌世家大族的阴嘉珍(vim ka cin)就曾担任“大蕃瓜州节度行军并沙州三部落仓曹及支计等使”[26]241,简称沙州仓曹。英藏IOL Tib J 897号(亦即Fr.66号)藏文文书《吐谷浑路纳粮牒》,是吐蕃官员腊布赞(lha vbrug brtan)呈交论祖热(gtshug bzher)的纳粮牒状。腊布赞称,收到官员论贪热(brtan bzhe)的来函,命令将吐谷浑路(va zha steg)农夫所欠30驮(khal)粮食送交沙州,腊布赞已经派人运去这批欠粮,交付给沙州仓曹阴嘉珍和曹晟晟(dzevu tshing tshing)。这件牒状专门呈告吐蕃政权有关机构的上级主管官员。文书中提到了沙州仓曹阴嘉珍,仓曹即对应吐蕃文stsang mngan[27]467;[28]。P.T.1089《吐蕃官吏呈请状》记载吐蕃占领敦煌时期,在公元820年负责财务税收的沙州官员有:“小节儿(rtse rje chung)与财务官州内权限者(mngan go cu rub)”[29] 124,担任者为吐蕃人;“刘憨(livu hwang),任命为[一千户部落]之收税官(khral pon)兼地方财务总管(gzhi rdzongs)”[29]126,此人为汉人;在两个敦煌汉人部落中,“任命汜达季(bam stag zigs)为财务官(mngan)。任命陈纳同(dzen lha rton)为财务官(mngan)”[29]126。这个财务官即岸本,应该就是沙州仓曹,全称为仓曹及支计等使,担任者为汉人,当时敦煌共有两名汉人担任此职。日本滨田德海所藏敦煌文书《佛说八阳神咒经》题记记载:“清信佛弟子瓜州行军兵马都仓曹卢安多发心抄写持诵一心受持。”[30]443表明吐蕃瓜州节度使衙署也设有都仓曹一职,担任者为汉人,该官职与吐蕃沙州仓曹职能相同,当是后者的上级主管官员,负责瓜州节度使辖区的粮食等赋税征收以及管理仓库。

与世俗官府中的各级仓曹相对应,吐蕃瓜州节度使辖境也设有寺院寺户大岸本和寺院供养粮岸本、寺内岸本、寺院中的上下管家(即上下岸本),管理各处寺院财物和仓库,担任者也都是世俗之人。他们与前面列举的汉文文书的寺院寺卿职能相近,担任者身份相同,都是俗人。王祥伟认为,寺卿职能也可能与敦煌藏文文书中的寺院岸本有关。[31]此说有一定道理,但他并未对藏文文书中的相关内容进一步加以辨析。沙州寺院寺卿应该就是沙州寺院中的上下管家,管辖寺院财产和僧尼、寺户,之上有由吐蕃人担任的沙州寺院供养粮岸本,亦即如寺院供养粮岸本之大管家,总管沙州寺院财产、人户。瓜州地面寺庙寺户大岸本负责管理瓜州地区寺院财产、人户,榆林寺寺内岸本则负责管理榆林寺寺产、人户。这些僧官都由俗人担任,除了接受瓜、沙2州都教授、沙州都教授等吐蕃瓜沙地区高级僧官管辖外,还要接受瓜州都仓曹、沙州仓曹等官员的管辖。

吐蕃赤祖德赞时期的《楚布江浦建寺碑》记载,地处拉萨西部堆龙河上游的寺院江浦寺(lcang bu gyi gtsug lag khang)建成,规定寺院财产清册及回向功德文书要分别向“世尊教法堪布”(bcom ldan vdas kyi ring lugs)(8)世尊教法堪布即吐蕃最高僧官,全国佛教宗师。和温江岛(von cang do)寺的“供应长老(gnas brtan)及主持执事(mngan)”上交正副文本登记,另一抄本则存住本殿。[20]175-176,178,180-181温江岛寺由吐蕃王宫温江岛宫改建而成,改建时间在赞普赤祖德赞时期,为吐蕃王庭重要寺院,位列吐蕃王朝30所核心寺院之中,为吐蕃全境12座闻、思、修习大讲经院(thos bsam blo sbyong gi bshad grwa chen po)之一[32];[33] 24。供应长老(gnas brtan)即寺院上座,主持执事即温江岛寺中的岸本,所以寺院中的岸本在吐蕃本部寺院也有设置。温江岛寺的岸本应该是管理吐蕃国都逻些地区的寺院财产、人户的较高级僧官,温江岛寺的供应长老则应该是逻些地区的最高僧官,负责管理该地区僧团事务。其上级主管官员为吐蕃王廷的“岸本榼苏户属(国库总管)”和世尊教法堪布。温江岛寺院中的岸本(即主持执事,管家)是吐蕃本部寺院职事,可能也由俗人担任,在吐蕃占领下河西走廊等地,也同样设置了此类职官,吐蕃王朝设置此类职官也是为了加强对寺院财产的监督和控制。

S.542v《沙州诸寺车牛役簿》(818—823)记载了吐蕃统治时期沙州诸寺寺户为敦煌僧团管理机构都僧统司服役的情况,文书云:“张像法,蕃卿手力”,“与悉歹勺勃藏卿般草两日”[9]29,33。有学者认为,寺卿可能有留在教团和派驻各寺的两种,派驻各寺者由教团都司派出,负有监察和协理寺务之职。与隋及唐初寺院的监丞和唐后期中原内地的“监寺”有相似之处,也许吐蕃时期沙州寺院的寺卿就是类似于监丞或监寺的一种寺职。[3]133笔者以为,法藏藏文文书P.T.1111号中的沙州寺院供养粮岸本应该就是留驻在敦煌教团的寺卿,地位较高。S.542v号文书中记载的蕃卿、悉歹勺勃藏卿应该就是吐蕃沙州地区的寺院供养粮岸本,常驻教团都司,主管沙州寺院财物和寺户、僧尼,由吐蕃人担任,沙州都僧统司要指派寺户充当手力,对其进行服侍。

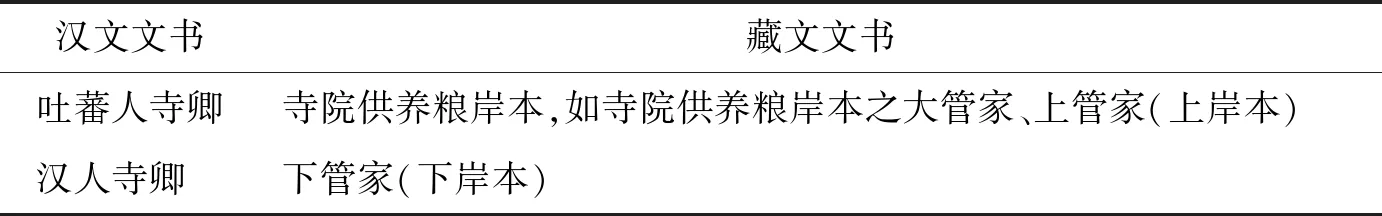

前面提到的P.T.1077《都督为女奴事诉讼状》中的绮布为吐蕃人,他担任的如寺院供养粮岸本之大管家即沙州寺院供养粮岸本,他应该就是常驻敦煌教团都司的吐蕃人寺卿。P.T.1079《比丘邦静根诉状》记载,吐蕃统治敦煌后期沙州节儿和僧团教授裁决寺院女尼奴婢归属时有寺院上下管家4人充当证人,都是俗人,负责管理寺院财物,而吐蕃敦煌寺卿由俗人担任,主要负责对寺院依附人口寺户、寺院财物进行管理,还参与对僧尼的管理,而且吐蕃敦煌地区其他僧官都是由僧人担任。所以P.T.1079《比丘邦静根诉状》中记载的寺院上下管家4人就是吐蕃敦煌地区寺卿,其中一名管家(mngan)叫夏米尼保,应是吐蕃人,另外3名是汉人。吐蕃人夏米尼保当是沙州地区的寺院供养粮岸本,即所谓上管家(mngan bla),常驻沙州教团都僧统司,而其他3名汉人寺卿应该是敦煌寺院寺卿,即所谓下管家(mngan vog),常住寺院。而敦煌汉文文书中出现的莲台寺、普光寺、金光明寺等寺的寺卿当是沙州地区的各寺寺院内管家(岸本),亦即下管家(下岸本),由汉人担任。敦煌汉、藏文文书记载的吐蕃敦煌地区寺卿等僧官对应关系如表2。

表2敦煌汉、藏文书所记敦煌寺卿等僧官对应关系表

由于逻些温江岛寺院中的岸本、瓜州榆林寺的寺内岸本都是由吐蕃人担任,所以他们的级别要高于敦煌寺院汉人寺卿,瓜州榆林寺的寺内岸本可能与常驻敦煌僧团都司的吐蕃人寺卿级别相当。由于逻些是吐蕃国都,逻些温江岛寺院中的岸本管理该地区寺产、寺户、僧尼,故而其级别可能要更高。瓜州地面寺院寺户大岸本级别也在瓜州榆林寺的寺内岸本、常驻敦煌僧团都司的吐蕃人寺卿之上,但在瓜、沙2州都僧统(都教授)之下。

三、 敦煌等地僧官制度之源流

佛经《十诵律》卷34云:“佛言,应立使净人率(帅),应教先作塔事,次作四方僧事,次作饮食事,次作可分物事,次教与上座、中座、下座作,如是周遍一切僧作。听立使净人主者,还立白衣中勤修能处分者。”[34]250佛教僧团从“白衣”即俗人中选拔信仰佛教及有办事能力的人,充当役使净人(为僧侣做各种日常杂务者)的管理指挥人员,或役使净人的主管人,姜伯勤先生认为沙州等地的寺卿即是此种人员。在寺卿的各种职能中,寺户管理人是寺卿的主要职能。[2]52-54除去管理寺户,寺卿还负责管理寺院其他财产,还参与对僧尼的管辖,职能已经扩大。

隋唐时期各地设置有监丞、道场监,由俗人担任,负责管理寺务。《隋书》卷28《百官下》记载:“炀帝即位,多所改革”,“郡县佛寺,改为道场,道观改为玄坛,各置监丞”。[35]793,802杜佑《通典》卷25《职官七宗正卿·崇玄署》称:“隋初置崇玄署令、丞,至炀帝改郡、县佛寺为道场,置道场监一人;改观为玄坛,监一人。大唐复置崇玄署,初又每寺观各置监一人,属鸿胪。贞观中省。”[36]704中唐时期日僧圆仁《入唐求法巡行礼记》记载:“凡此唐国,有僧录、僧正、监寺三种色。僧录统领天下诸寺,整理佛法;僧正唯一在都督管内;监寺限在一寺。自外方有三纲并库司。”[37]27圆仁所接触到的扬州等地的监寺由僧人担任。谢重光先生认为,杜佑所记是以俗人担任寺、观监的情况,其制到贞观年间确已停废,后来出于加强寺院监督的需要,又将寺院监寺制度恢复,但恢复时改由对能忠实对官府负责的僧人担任监寺,其代表官府监护一寺僧政的职能不变。监寺制度的恢复时间大体在《通典》成书之后,圆仁入唐之前,时间在中唐。[3]99-100由于《通典》所记内容止于天宝年间,所以中原内地监寺制度有可能恢复于安史之乱爆发之后。

吐蕃王朝在逻些、瓜州、敦煌等地的寺院寺户大岸本和寺院供养粮岸本以及寺内岸本、寺院管家、寺院上下管家应当设置在赞普赤松德赞弘扬佛教时期,赤松德赞在779年建成桑耶寺,将佛教确认为国教,给予大力扶持,[38]建立相关制度并在境内全面推行,故此这种做法应当源自印度佛教内律,且与吐蕃世俗职官岸本的设置有关。另外它和隋唐时期监丞、道场监、监寺也有相似之处,由于安史之乱爆发之后唐蕃之间政治经济文化交流一直都在进行,吐蕃僧官制度中的全国佛教宗师、地方都僧统(教授)等职官即是受到隋及唐朝僧官制度的影响而建立,[5]359-377所以吐蕃寺卿、寺院中管家等由俗人担任的寺院财产、人户管理职官的设置也应该借鉴了唐朝的做法。

吐蕃统治结束后的瓜、沙归义军时期,寺卿仍然为寺院重要职务,负责寺户及寺院日常事务的管理。P.3100号《夏安居帖》云:“释门帖诸寺纲管……诸寺界墙及后门,或有破坏,仍需修治,及安关钥于家小门,切令禁断。其修饰及扫洒,仰团头堂子所使,仍仰纲管及寺卿勾当。如不存公务者,同上告罚。诸寺不令异色杂人居住。”此件文书有“上为司空万福,次为城隍报安”字样,司空为归义军节度使,有可能为张议潮时期(861—872)文书[2]148,其内容表明寺院基层僧官寺三纲(上座、寺主、都维那)与寺卿负责组织常住百姓(由吐蕃时期的寺户演变而来)对寺院建筑进行维修管理。S.4120《壬戌至甲子年(962—964)布褐等破历》记载:“昌褐贰帐叁尺,与寺卿憨儿春衣用。”[39]254由此可见吐蕃统治瓜、沙地区的寺卿制度一直延续到了公元10世纪后期,成为归义军政权寺院经济制度的一个有机组成部分。此时寺卿同样为俗人担任,仍然是管理寺院财物与寺户(常住百姓)、僧尼。由于归义军时期敦煌僧团对世俗官府的依附性进一步增强,僧官沦为归义军节度使的释吏,由后者直接任命,寺卿在接受归义军最高僧官河西都僧统管辖的同时可能同样也要接受归义军政权中仓曹等官员的管辖,与吐蕃时期大体相同。只是此时敦煌僧团中僧官僧政、法律人数增加,寺卿部分职能似由僧政、法律取代。[3]137-139

总之,吐蕃在本部逻些设置温江岛寺院中岸本管理逻些地区寺院财产、寺户、僧尼;在瓜州设立瓜州地面寺庙寺户大岸本、瓜州榆林寺的寺内岸本管理瓜州地区寺院财产、寺户、僧尼;在敦煌则设立吐蕃人寺卿(藏文文书称为khwa mngan、khwa mngan lta bu gnyer chen、mngan bla)和汉人寺卿(藏文文书称为mngan vog)管理敦煌地区寺院财产、寺户、僧尼。他们除了接受吐蕃僧官体系的管辖外,还要接受岸本榼苏户属(国库总管)、瓜州都仓曹、沙州仓曹等各级官员的管辖。吐蕃政权的这种做法源自佛教内律和世俗职官岸本(mngan dpon)的设置,与唐朝的监寺制度也有一定关系。晚唐五代及至北宋初期,归义军敦煌寺院中仍然有俗人担任寺卿管理寺院事务。敦煌等地寺卿、寺院岸本制度的产生及发展变化是汉藏寺院经济制度交流的产物,是唐五代时期敦煌等地汉藏文化交流中的一个范例,也充分展示了唐蕃之间的密切关系。