疏离感与亲和力:乡村旅游体验中的院落情结与人际关系再造

2020-01-03史艳荣谢彦君曾诗晴

史艳荣 谢彦君 曾诗晴

[摘 要]文章从乡村旅游的动因入手,研究疏离感和亲和力在城乡二元社会日常生活中如何构成乡村旅游体验的推力和拉力。结果表明:城市生活中劳动、消费和空间的异化催生了人际和自我的疏离,促使人们逐渐积累起离开异化的日常生活的心理动能并终而踏上旅途。空间、人际、意象和自我综合反映的乡村亲和力为消解疏离感提供了途径。旅游者在乡村旅游中实现了人际关系再造,个人心理能量有所提升,人际和自我的疏离得到纾解。在此过程中,旅游者对院落的关注和贴近进一步反映出乡村旅游体验的院落情结。因此,基于乡村聚落和乡村院落发展起来的乡村旅游,可以构成乡村振兴的经济形态,从而形成可以促进乡村可持续发展的院落经济。文章所提出的疏离感和亲和力以及院落经济等诸多新范畴,有助于乡村旅游相关理论研究的进一步深化,完善相关理论体系,并为乡村旅游地的发展提供理论指导。

[关键词]旅游体验;疏离感;亲和力;乡村旅游;院落情结;院落经济

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)12-0063-18

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.12.011

引言

在中国当下典型的城乡二元社会当中,乡村承载着城市居民对田园生活的向往与情怀,也往往是人诗意栖居的“远方”。当媒体和旅游经营商大量使用“桃源情结”“乡村情怀”“田园梦想”等来吸引城市人踏上前往乡村的旅途时,其本质就是基于城乡二元结构来重构城市居民审视乡村的新视角。由于后工业化的现代城市病在制造人际疏离感方面超过了以往任何一个时代,旅游因此成为逃离异化的日常生活的路径之一[1-3]。与现今城市的疏离相比,费孝通在《乡土社会》中所揭示的中国传统乡村中紧密的人际联系,也许会使乡村成为纾解疏离的“桃花源”。

出于对乡村发展的考虑,以往学界对乡村旅游发展中的问题投以较大的关注,包括利益相关者[4-5]、可持续生计[6-7]等。相较来说,学术界对乡村旅游体验动力机制的研究则少有问津。这种理论匮乏使得乡村旅游发展实践中存在的缺乏持续吸引力的问题也一直悬而未决,因此,对乡村旅游动因的进一步追问或许能为这一困境的解决提供新的思路。循着这一追问,本文由旅游体验入手,探讨城市居民工作与生活中的异化现象所带来的城市疏离感缘何成为旅游的内驱力,乡村旅游又如何满足此类旅游者的需求,以此协助解决乡村该如何吸引旅游者的问题。在此基础上,本文利用网络游记与实地调研所获取的材料,着重讨论作为推力的城市疏离感以及与之对应的乡村亲和力,以期为乡村旅游地的进一步发展提供参考。

1 疏离感:乡村旅游的推力

1.1 异化的日常生活

現代生活中人际的疏离感,在很大程度上产生自人以及人际关系的异化。所谓异化,是指人们被自己创造的力量所支配的社会现象[8]。异化的劳动造成了劳动与产品、劳动与劳动者、劳动者与自身的对立[9],其根源在于劳动与自身的分离[10]。马克思异化劳动的思想可以总结为劳动产品、劳动活动本身、人与自身类本质以及人与人之间的异化[11]。现代生产中,劳动不再是一种自主活动,而成为了实现诸如维持生命[12]等其他目的的手段[13]。外部力量剥夺了个体自身对于工作的控制权[14],个人受到生产工具和劳动产品的束缚[13],劳动的过程和结果都由他人决定[15],人们被当作标准化的抽象单位进行利用[16]。社会的高度流动性和专业化阻碍人们与社会建立情感纽带[16]。在现代化生产活动中,劳动已不能直接满足自身的物质需要,劳动者在劳动过程中可得到的自由与积极情感极为有限。

消费异化则以劳动异化为起点,以需求异化为中介[17],是一种对满足自然需求的消费理性的背离。人们并不为了满足自身需要进行消费,而是进行一种象征化的消费,造成了意义的空虚[18]。现代人的消费成为表现自我或彰显自我价值的工具,而非单纯满足自己的“自然生理需要”[19]。作为经济行为的消费压缩了人的心理需求、社会期望[20],人的信仰转向自我,对物质利益的追求成了生活的意义[21],商品与符号连接了起来[22],消费的重点从商品的使用价值转向符号价值、从物质商品转向非物质商品[23]。原先作为包含人的感觉、身体需求、美的感受的具体的消费行为,成为一种对人造幻觉的满足[24]。消费成为人们对社会地位心理竞争和自我评价的代表,不断上升的欲求满足和物化的生活标准成为新的“幸福追求”,对欲求和生存的焦虑也随之产生[25]。物的功能性解放迎合异化的消费而产生,物不再指向任何确定的意义,也因此它的意义可以被任意赋予,即从纯粹的自然存在转向了社会存在,消费也随之从对自然的物的消费转变为对物的意义的消费[26]。

这种为现代性所主导的生产和消费的异化潮流也进一步投射至人类生活的社会空间上。功能主义主导的建筑一味满足大众化的需求[27],城市规划的工具理性使得本来因人需要出现的街道和建筑消失,反而先于人构建了城市空间[28],空间作为一种产品被制造出来[22]。城市公共空间深受劳动和消费异化的影响,在消费主义浪潮下,消费行为侵蚀了城市公共空间;在资本的压力下,城市空间被迫不断更新以适应日益加快的生产和消费[29]。现代的社区已经远离了生活共同体的意义[30],人们生活在一起却无法在生活上休戚与共,更多人口的聚居反而造成了更大的远离。城市建筑的高大、复杂使其脱离了人自身的掌控范围,人们只能依赖于工具进行人造空间内的活动,例如指示图、电梯、内线电话等。当这些工具脱离了个人能力的掌控范围时,就可能导致人在城市人造空间中的迷失、无助、甚至恐慌。

1.2 从异化到疏离感

劳动、消费和空间的异化导致了人际疏离和自我疏离的产生,三者以不同的方式作用于个人的人际关系以及与自我的关系,形成了多维度、多层次的疏离感。这种疏离感在文学家的笔下,是老流浪汉等待戈多的过程中隐含的无意义、重复和单调[31],是萨姆沙在变成甲虫后对人际交往冷暖的感知[32],是狂人在依次经历了“人类社会-河童社会-人类社会”的生活后感受到的内心的苦恼与不安1[33]。而在剥离了文学的要素后,疏离感的实质即为人与自然状态的远离所带来的负面感受。

消费的异化使得人们的消费不再服从于人的真实需要,而是成了最终的目的和实现自我价值的手段,人们就此走向与真实、具体的自我的分离[24]。在消费主义潮流的推动下,人们陷入无尽逐求物质占有的漩涡,自我真正的需求与人生的价值被物化的人造意义和生活追寻所掩盖,最终产生了自我疏离感。物的消费和意义、社会地位的获取在明面上被画上等号,人们为了获得强加在物上的意义、社会地位而不断地消费,却在这一过程中逐步丧失了对自我真正的认知。尽管通过对一定标准的饮食、服饰、住房、私家车等消费构筑自我的某一个角色,人们能得到短暂的欢愉与内心片刻的宁静,但在无尽的消费欲求与有限的消费能力的张力中,很有可能再次陷入焦虑、空虚、迷失的局面。“鸟翼上系上了黄金,这鸟便永不能再在天上翱翔了”[67],对物质的疲于奔命将使人丧失真正的自由,人远离了真实、具体的自我,就成了自身消费的意义的堆积。

在消费主义的影响下,人与人之间的关系也重新被建构,人们通过消费水平和能力的高低来建立自己的人际关系,使交往活动丧失本身的意义,变得功利化、利己化[68]。“人们隔着符号,带着距离在消费中交流”,并且因为这种建构的符号系统而产生了安全感,由此,维系情感社会人际关系的情感信任转向了维系消费社会人际关系的符号信任[69]。另一方面,异化的劳动与消费影响了自我认同,而自我认同是个体既认识到自身与他人联系又认识到自身与他人的区别所在的自我意识,需要在与社会联系中确证[70]。同事间的情感纽带的缺失将进一步增加工作中的疏离感[14],人际的疏离加剧了自我的疏离。在生产与消费异化影响下的异化空间带来了高度组织化和机械化、休憩空间不足、交通噪音、高层建筑等弊病,给人们造成了强烈的压抑感[71],充满压迫感的建筑阻碍了压力的释放[72]。

综合来看,自我疏离由生产、消费和空间的异化共同造成,其根本体现为自身与本质的分离,个人与“自然的人”的远离,影响自我认同与自身情绪,表现为应对压力的心理资源,即心理能量[73]的降低。

1.3 异化、疏离感与乡村旅游

人们置身于异化的日常生活中,却不是消极盲目地遵从既定的日常生活,而是通过各种策略来对抗这种异化[74],尽管也存在着没有异化的净土[2],但人们并不愿因此放弃生产力的发展带来的优越生活条件。在此前提下,短暂的逃离变成了为数不多的选择。异化和真实的辩证体验激发了旅游者逃离日常生活的欲望[75]。

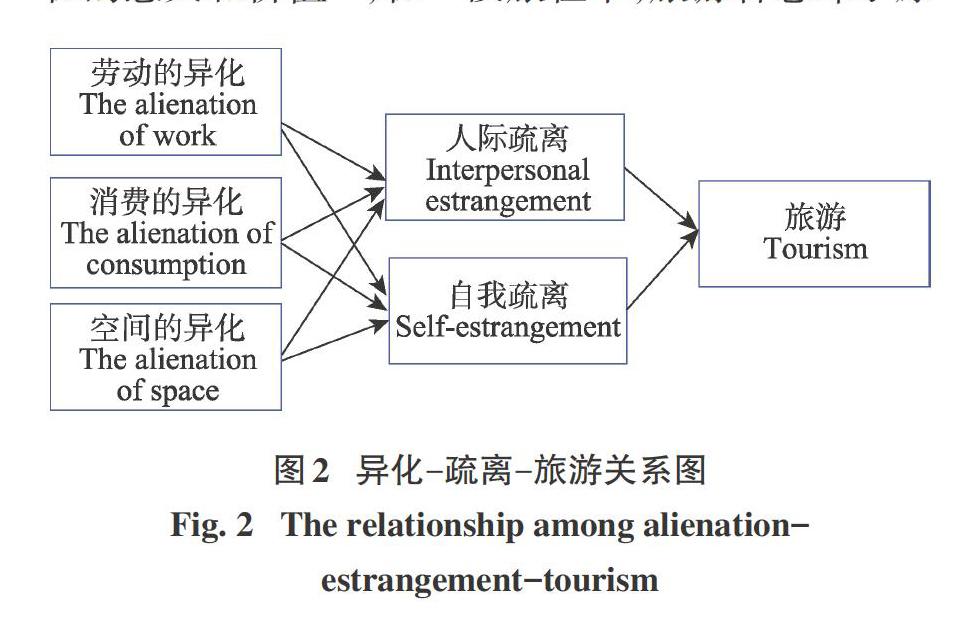

人们的休闲活动有两种动机:追求(approach or seeking)和逃逸(avoidance or escaping)[76],旅游的目的是逃逸与追求的统一[77]。如图2所示,异化的劳动、消费和空间产生了人际和自我的疏离,人们亟须通过休闲的方式实现真正的逃离,回归真实的自我。然而消费的异化带来了休闲的异化,人们迫切地从日常生活中逃离,逃进的世界仍然充满着空洞和冷淡,最终造成了人内心的麻木[66]。这种疏离成为旅游的推力。旅游为现代人提供了暂时的避难所,人们在旅游中寻找日常生活中所缺的真我、简朴和自然[78],在旅游实践中获得自身作为社会存在的意义和价值[79],在一段旅程中,旅游者忘却了原在日常生活世界中的身份,通过参观、模仿等完成对自己的重新塑造[2],获取到一种自发的认同[80]和精神状态的改变[81]。

在众多旅游类型中,乡村旅游对人际和自我疏离感的弥合作用较为显著。这一作用主要源自乡村自身现代化涉入有限的特征。迅速的现代化使人们产生了“回望”情结[82],异化是由现代化的发展导致和加剧的,因此现代化涉入有限的乡村为“回望”提供了可能。在消费的浪潮中,现代化景观使人们失去了自我定位的空间凭借,回归乡土有助于人们的身份认同和自我重建[1]。首先,农业生产尤其是中国传统的乡土社会中的农业生产有别于现代的劳动分工,农民并非大工业时代对人的过度抽象,从这个角度来说,农业生活的体验有助于弥合自身需要与生产的距离,达到某种程度上的吻合感和自我确证。其次,乡村生产和消费的统一使消费回归了对自然需求的满足,从异化的消费还原为对物本身的消费,而非对一连串符号意义的占有,具有缓解由消费异化造成的自我疏离的可能性。此外,基于紧密的族群关系而建立起来的传统乡村聚落,往往由作为社会空间存在的诸多院落所组成。这些院落及屋宇的尺度,以及邻里之间所形成的既区隔又联结的空间关系,未受大规模生产和消费的侵蚀,在私人空间和公共空间之间保有着半公共半私人性质的过渡空间,由此成为城市居民所青睐的暂时休闲度假空间。因此,两相对比,乡村似乎正是疏离的城市的对立面,从旅游的角度思考,乡村旅游是否会为排解这种疏离感提供新的答案?本文从这一问题出发,期冀通过经验材料的解析,详细阐明乡村对疏离感纾解的作用,并进一步关注乡村旅游体验,为乡村旅游的开发提供新思路。

2 研究过程

2.1 研究方法

本文以网络游记作为主要分析材料,游记主要来自马蜂窝和一些个人微信公众号,为减少目的地话语的影响,研究者仔细阅读了与乡村有关的游记,排除较为明显的官方宣传性质的游记,共得到游记45篇,形成6万余字的文本。由XC001~XC037作为基础的编码文本,使用MAXQDA进行辅助编码,预留XC038~XC045的文本以备饱和度检验。

扎根理论是定性研究生成新理论时最具影响力的方法之一。该方法要求在研究的過程中,数据的收集、分析和理论生成三者不断相互作用,此外,研究者在编码前存在敏化概念(sensitizing concepts)是可接受的,在扎根过程中研究者需要不断分析,尝试超越现存概念,前置的敏化概念为扎根理论程序的进行提供了思路上的启示[83]。本文将疏离感作为扎根的敏化概念,在和数据的不断回返的过程中逐步超越已有概念,为理论的形成奠定基础。

2.2 编码过程及核心范畴

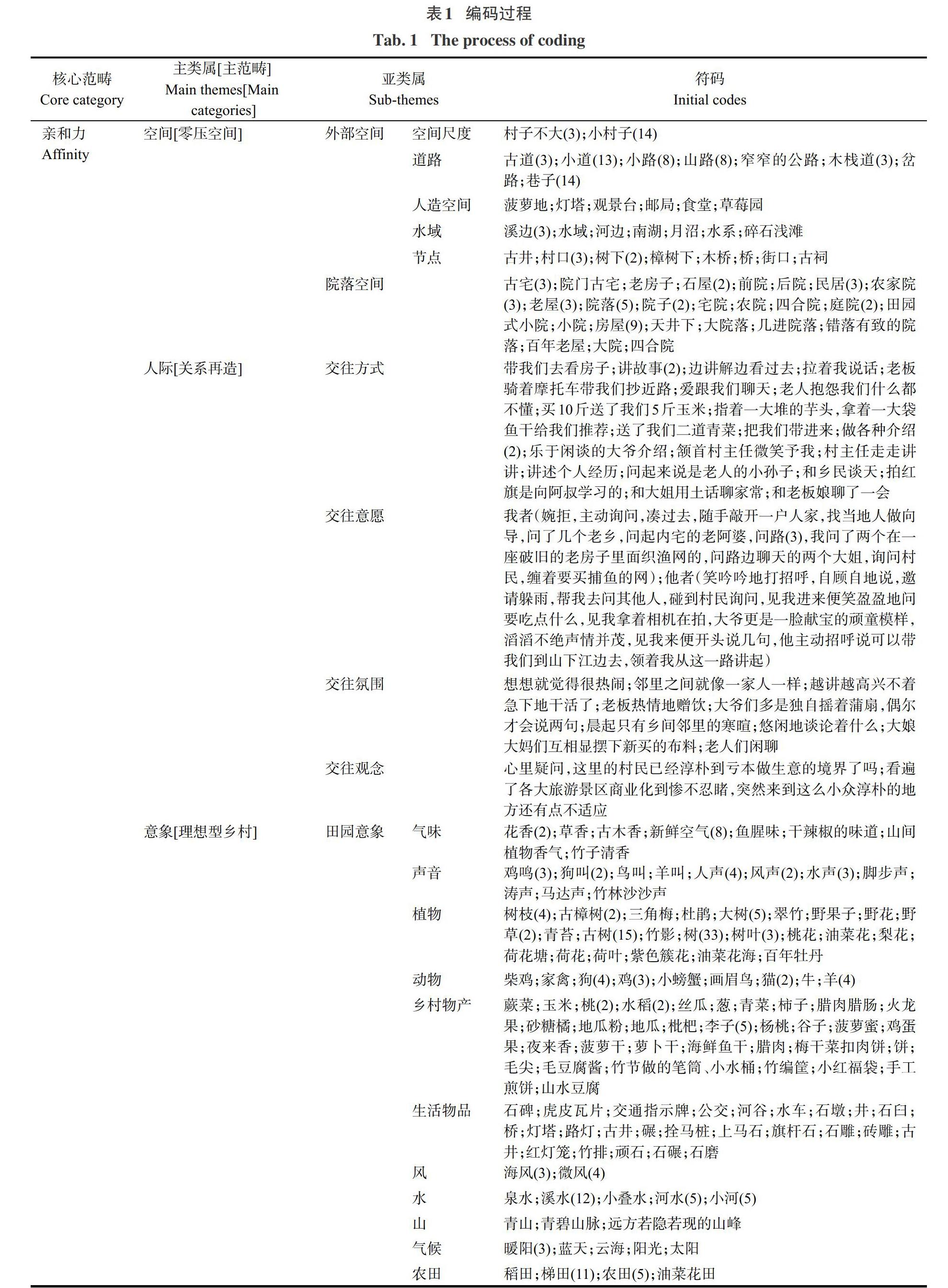

本文采用Strauss的扎根理论程序进行编码,共分为开放式编码、主轴式编码和选择式编码。在开放式编码阶段,采取背对背编码的方式以保障编码的客观性,由两位研究人员各自编码,保留相同的符码,对不同的符码进行讨论后再行确定编码。为使符码尽量清晰简洁,研究对表达冗长的符码加以概括,合并意义相同的符码,对符码进行分类,得到15个亚类属,通过类属、符码及原始文本间的回返式观照,再次检视亚类属之间的联系,可归为4个主类属,并进一步发展为主范畴,最终统一在1个核心范畴下(表1)。

选择式编码要求从主范畴中跳跃出核心范畴。与疏离感相对,亲和力是乡村旅游的拉力。乡村的空间、意象、人际、自我的亲和对旅游者产生了弥合自我和人际疏离的作用。零压空间为自我和人际的亲和提供了条件,相较于城市规划而划定的通常不利于人的交往的空间而言,乡村空间更加柔和,贴近自然,尺度宜人,为乡村的人际交往提供了条件。同时,小尺度的乡村院落缓解了旅游者在城市空间感受到的压迫感,较低的密度消解了高密度造成的行为限制、失去控制、刺激过量的负面影响[84]。人是社会人,交往行为的产生是必然的[85],旅游者在“我-他”的交往实践和对“他-他”交往的凝视中都感受到人际交往中的亲近融洽,交往意愿、方式、氛围、观念发生了改变,初步体验立体的人际关系。乡村意象则接近于旅游者寻求中的理想型的乡村,由田园意象和院落意象共同构成。古诗词中善用“意象”描绘心境,从陶渊明对乡村生活的描述到如今旅游者在乡村旅游游记中所体现的意象无太大区别,旅游所要寻求的是理想中的乡村。此乡村体现出了与城市的极大差异,人们在此过程中寻求到乡村意象的“理想型”,诗化和浪漫化的乡村意象是旅游者识别乡村的标识。在乡村的神圣游程过后,旅游者释放了日常生活中原有的压力,在乡村中寻求到怀旧和宁静,最终获取到心理能量的增加。

疏離感最终表达为一种与自己的分离,乡村的亲和力在对抗疏离感方面有得天独厚的优势,乡村旅游则为弥合这种分离提供了可能。如图3所示,劳动、生产和空间共同作用下的疏离感促使旅游者产生逃离日常生活的欲望,这是旅游者到乡村旅游的推力,旅游者离开城市去往乡村,在乡村以院落为基础空间及依托其产生的人际亲近感的作用下,旅游者最终感受到乡村的亲和力,心理能量增加。其中,空间和人际是相互作用的,乡村空间提供了交往契机和零压的交往空间基础,乡村的人际交往又进一步促成了空间的形成,两者共同生成了旅游者的情感体验,意象使旅游者识别到乡村,这种识别将有利于旅游者审美体验的形成,在游程结束后旅游者完成了自我的弥合和更新。乡村这种空间、意象、人际上的亲和力,在作为乡村基本组成单元的院落上得到集中展现。院落的空间、意象以及发生在院落的亲切的人际交往,无不牵动着旅游者的思绪,吸引着旅游者的关注。这种对乡村院落的特殊的渴望和下意识的贴近,反映出旅游者的“院落情结”。

3 亲和力:乡村旅游的拉力

3.1 零压空间:乡村亲和力的基础

乡村的空间是开放和自然的,为旅游者释放压力提供了条件,因此构成了旅游者体验的零压空间。旅游者对乡村空间的感知可以以院落为轴心,划分为对乡村外部空间整体的感知和对乡村空间的重要组成单元,即院落空间的感知。

3.1.1 外部空间

乡村的外部空间是乡村中除居民私人空间外的可由旅游者进入的空间。乡村的空间在整体上显示出高度适应自然环境的空间布局、较小的体量,以及视野上的开阔。随着人的需要自然而然形成的整体空间[86]使得乡村的景致富有变化。旅游者需通过“拾级而下”(XC020)、“拐一个弯”(XC001)、“寻路前行”(XC023)等方式实现空间的位移,新的景致往往并非平铺直叙地出现,而是“闯”入旅游者的眼帘,更有可能给旅游者带来惊喜与乐趣。旅游者对乡村的体量感知表现为“小”的特征,这种“小”主要以旅游者自身为尺度丈量出来,而较少借助于交通工具的辅助。这些“小”空间给予了旅游者一定程度上的掌控感,使旅游者感受到空间上的亲和力。

乡村空间的整体布局、视野、边界均与城市空间形成了对比。如表2所示,从整体布局上看,城市的布局显示出人为的规整,乡村布局则更顺势而为;在视野上城市高大建筑过多对视野起到遮蔽作用,且景致较为单调,相较而言,乡村的视野因为缺乏遮蔽而更为开阔,景致也更为丰富;在边界上,城市的边界多为效率导向的刚性人工规定,具有明显的边界感,乡村的边界则较为柔性,表现出一种渐进的过渡。在旅游者的在场乡村旅游体验中,这些特征在与城市自觉或不自觉的对比中自然浮现,成为乡村旅游体验的基础所在。

有活动发生是因为有活动发生,没有活动发生是因为没有活动发生[87]。石井、桥下等都是乡村的节点,居民或者旅游者以此类空间作为交往行为产生的空间基础。同乡村的整体边界的柔性一致,用于交往的节点空间的边界性亦不明显,往往随性而成,并未作提前规划和安排。节点的形成以人的聚集为准,对具体参与者未作规定,人们抱着开放、随意的心理参与其中,也随时欢迎着路过的其他人的参与。旅游者将人际交往场景和空间连接在一起,构成了完整的交往的景观。

3.1.2 院落空间

院落是乡村空间重要的组成单元,院墙和建筑是院落空间重要的界定元素。实体边界的存在使得院落空间表现出领域性和内向性的特征[88]。旅游者对院落空间的关注一定程度上反映了旅游者对院落的向往。院落空间是居民私人居住的家空间,不同材质的实体边界围合出乡村居民生活的领域空间,并由此区分出外部空间、庭院空间和室内空间[88]。院落中的庭院是自己动手创造的自然环境,它的存在将院落的室外空间同自然联系在一起,满足了人亲近自然的本性[89]。在院落空间中,包含着丰富的人地关系,从布局、形态到形制、功能等,都表现出乡村人居环境和自然的长期融合适应[90]。

相较于公共空间,院落空间具有一定的私密性,但这种私密性却不像房间一样直接将其他人隔绝在外,而是保有了其成为过渡空间的可能。其中一个原因是围墙并未使院落成为商品房那样的完全封闭的空间,旅游者透过不高的围墙或者打开的院门,能直接注意到发生在院落内的乡村生活的各个细节。同时,这种半开放的空间也给予了旅游者进入的便利和居留的向往。旅游者对乡村空间的体验也由此有了从乡村的外部向内部延展的可能,从而拉近了旅游者与乡村的心理距离。

院落空间的自由感也是其构成零压乡村空间的条件。由人所主导的院落是远离异化的自在的空间。在水平层面上,院落虽有边界,却并非不可逾越,门前、墙外都是院落的延伸,与上文中提出的乡村空间的柔性边界相契合,为交往活动的发生提供了条件。在垂直层面上,院落则表现出向上联结天空,向下扎根于土地的特征。一方面,这种水平、垂直层面的空间特征本身在视觉乃至身体感受上即给人带来较强的宽敞感;而另一方面,院落对自然全方位的贴近也与城市高楼对自然的远离形成鲜明的对比,这种对差异化空间的感知使得旅游者在城市空间的日常生活中累积的压力暂时失去了存在的场所,从而产生了身心的自在感。

院落空间是院落内景观的载体,也是乡村的家庭生活、人际关系发生的场所。与此同时,院落空间对于人的感知而言具有适当的尺度,不会太大或太小,从而使得人的感知和院落之間更容易建立起良好的关系[91],为旅游者院落情结的形成奠定了基础。

3.2 人际:关系再造

旅游被认为是一种帮助人们从家庭和工作环境中经历的疏离感中逃逸出来的方式[92]。人们对乡村的美好想象和记忆所形成的拉力,与在城市生活中的人际受挫所构成的推力,共同促使旅游者踏上旅途。综艺节目《向往的生活》利用吃同一锅饭,睡大通铺的方式让原本或陌生或熟悉的嘉宾联系在一起,以表现人与人之间关系的简单、亲密,营造乡村质朴、真实的生活情境[93]。这类综艺的热播在一定程度上也反映出媒介环境对乡村形象的建构,媒体选择了乡村优良的一面,与当下的消费需求结合,去掉不美的元素,最终形成了“伪乡村”的形象[94]。这是对乡村形象的美化,虽不完全真实,但也刺激着人们乡村旅游的欲望[1]。

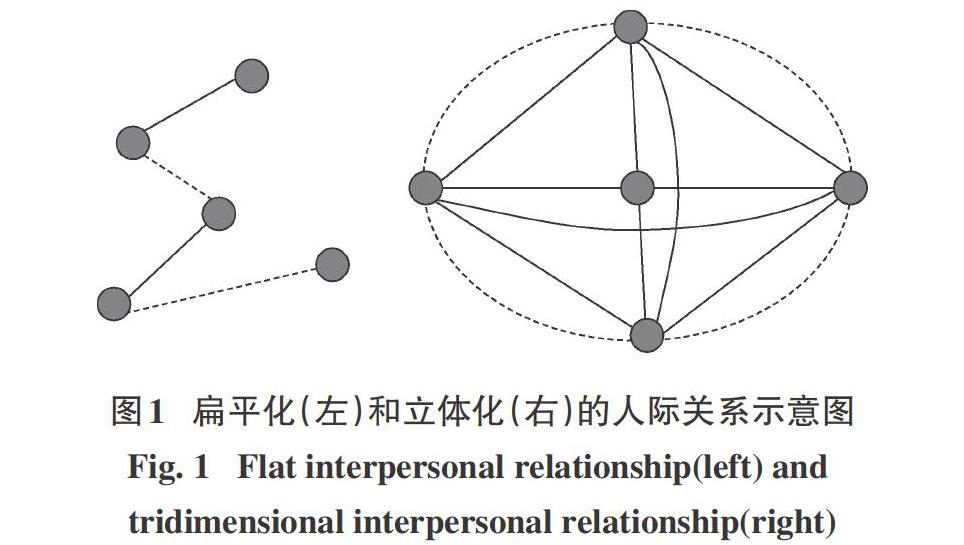

相较于城市的扁平化的人际关系,乡村的人际关系更多保留有稳定的乡土社会的特征:血缘和地缘是中国乡村建立的两种基本关系[95],血缘通常会影响地缘的建立[46],即地缘-血缘-业缘所构成的人际关系更加立体化,表现出一种乡土-人性结构的回归与重建[1]。当旅游者从城市来到乡村,乡村的这种有别于城市的人际关系以及在此基础上形成的人际交往将会对旅游者在乡村的交往产生影响,使得旅游者的交往方式、意愿、观念、氛围都发生了一定程度的改变,从而实现了人际关系的再造。

在异化的日常生活中,与陌生人的交往多通过物进行连接,人际交往也用价值进行衡量。乡村旅游的交往方式更多回归了一种单纯的人际交往,乡土社会中“近”距离的交往特性构成了旅游者体验乡村人际关系的核心吸引力。在乡村旅游中,旅游者借助于零压空间和旅游的情境,交往意愿得到增强,跨越在日常生活世界中建立起来的人与人之间的藩篱,这一跨越既包括主动的一面也包括被动的一面,具体来看,主要体现在我者的主动交往、和由他者发起的交往两个方面。在以自我为中心的交往实践中,旅游者跨越了自我预设的与陌生人之间的交往屏障,以更加主动、积极的态度参与到与乡村村民的交流中去,同时也以更为接纳、包容的态度来对待由陌生人发起的交流,是一种高水平的人际交流,有利于良性交往的建立[96]。而从村民的角度来看,近距离的交往即为其日常生活的行为逻辑,因此这种相异的人际关系有成为旅游者体验对象的可能。这种功利性较弱的陌生人之间的交往与日常生活世界中的冷漠、疏离、功利性较强的陌生人之间的关系相背离,形成了更为自然、亲近的交往。

交往氛围通过旅游者对当地居民间交往的凝视所感知到。旅游者跨越了“我-他”互不干涉、互不在意的界限,去关注、凝视他者的交往和生活。这种界限的跨越偏好存在但不限于旅游活动,有学者用人际好奇来描述这一行为。人际好奇(interpersonal curiosity)是指个体对他人的信息产生的好奇,其中就包含对他人的生活经历、生活习惯和细节产生的好奇[96]。在乡村的环境下,这种跨越则具有了一定的“合法性”,体现出来一种对乡村“熟人社会”信息透明规则的延伸。村民不闭户、在开放而不设限的公共场所交谈、对旅游者点头致意等行为以及开放的态度使得这种“窥探”成为了一种无须遮掩的“注视”。在此条件下,旅游者以第三者的身份旁观着居民间的交往,实现对乡村人际关系的积极的情感体验,居民交往因此成为乡村旅游中的景观。

旅游者在乡村旅游中人际交往界限的跨越,使得人与人的距离被拉近,对待人与人关系的不信任、冷漠、审慎的态度在亲近、温情的交往实践以及对他者和谐的交往、生活的凝视中得以消解,交往观念发生改变。例如,在游记中所记述的做“亏本”生意的村民,这种和日常生活世界原则相背离的行为成为旅游者体验的景观。

人际的“亲和力”并非全然客观存在的,而是存在“我”对其主观赋义的成分。当旅游者以更加主动、积极的态度参与到人际交往中来时,也将从这种界限跨越中更加深切地感受到乡村人际关系中“亲和力”的一面,更少因为这种关系和城市人际交往的原则相违背感到被打扰。乡村中随意的交往节点、过渡性质的院落空间,都使得旅游者和居民依然处于同一交往平面上。旅游者在乡村的人际交往情境中成为“充分的参与者”或者“不同程度的旁观者”,在这一过程中旅游者的旅游情境和当地人的生活情境在同一物理空间里互相交叠[97],使旅游者在乡村的物理空间中表现出既合乎旅游者角色,又合乎乡村生活情境的行为。旅游者也是社会关系的生产者,其在乡村旅游过程中建构,或者重构着社会关系[98],实现对乡村人际交往在方式、意愿、观念、氛围等方面全方位的体验,以不同于原本日常生活的方式再造自我与他人的人际关系。

3.3 理想型乡村:田园意象与院落意象

旅游者对乡村存在着“乡村理想”,这个理想可能源自儿时的乡村生活记忆,也可能源自文学、影视作品等对乡村的建构。这种被美化了的、充满诗意与浪漫色彩的“乡村理想”会投射至其组成基石的乡村意象上,使得旅游者在旅游过程中也会下意识去追寻这种理想的构成性意象。其“理想型”特点在与城市的对立之中显现出来,这一理想源于对“世外桃源”的不变的逐求,并与回归自然、回归本源的渴望联系在一起。乡村意象与“理想”的相符,使得旅游者在乡村意象上获得了认同感,由此引向乡村意象的亲和力。田园意象与院落意象一起构成乡村意象,前者以乡村外部空间为载体,后者则发生在院落空间之中。

3.3.1 田园意象

人们对乡村的美好想象和记忆形成的拉力和在城市生活中的人际交往受挫的推力共同促使旅游者踏上旅程,寻找心中的“桃花源”或“辋川”。这种对田园的向往与追求并非现代社会独有,而是潜藏在中国的文化脉络之中的,如陶渊明的“久在樊笼里,复得返自然”、顾况的“莫嗔焙茶烟暗,却喜晒谷天晴”等,均反映出诗人对田园生活的赞美与向往。旅游者所凝视的田园意象,从乡土景色、风物到风俗均体现出浪漫色彩和理想性质,与古代田园诗中的“理想型意象”一脉相承,体现出对田园恒定的审美与认知。古代文人因仕途或政治失意在乡村寻求心灵的支点[99],在当今时代环境下,来自城市的旅游者则为逃离城市中充满压抑的生活而在乡村寻求心灵的寄托。

当代旅游者和中国传统文化中以陶渊明为代表的田园诗人共享着同一份田园意象,这个田园意象中包括乡村的自然风光、顺应自然的各种风物以及当地的风俗习惯。例如范成大筆下描述初夏南方农村风物的“梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀”,与游记中常常提及的农家物产、鸡鸣犬吠等描写具有相似之处,这种能代表乡村生活的小尺度的风物牵动着诗人和旅游者的心绪,乡村生活的细节成为真实、质朴、诗意的田园生活的代表。尽管在“象”上相似,但“象”中所含之“意”则不尽相同。对于当代旅游者而言,相较于现代城市意象,与之背离的、受旅游者欣赏的田园意象有着尺度更小、更为缺乏秩序感、更加贴近自然,同时又缺少了刻意、多了些古拙和野趣的特征。

旅游者感知的乡村意象建立在城市与乡村,人工与自然的对立和比较之上,乡村感知意象又反过来强化了城市和乡村的界限,并在这种界限的强化中获得意义和价值。从动物、植物到山、水、农田等,在城市中不存在或者少见的意象,成了与“人工”相对立的“自然”的代表,也成为旅游者感知下的“美景”。城市到乡村空间的位移,也随之带来了意象的改变,这种改变在旅游者眼中表现出一种向自然、向人类生活本源的回归。

这种对城市的反叛,也反映到旅游者对乡村物产、生活物品、公共区域的生活等的关注上。当城市堆积了大量复杂、精致的工业产品时,这种朴质的手工物件、简单的田园生活则成了人们关注和欣赏的对象[91]。石墙、石渠、青苔、青瓦、村道等都是乡村稀松平常的事物,而在旅游者的凝视下这种“普通”“简单”正是乡村的本质所在,这些意象的组合符合了旅游者心中的乡村理想,从而在旅游者心中获得了超然的地位。

3.3.2 院落意象

通过对乡村意象的内容和特征的梳理,可以发现部分意象归属于乡村院落。意象引导了旅游者还原理想中的乡村院落,例如“正正方方庭院/菜绿花红鲜艳/古朴四合屋/宾客主人相伴/留恋/迎送热情召唤”(XC025)“一间东偏房,围着一圈竹篱笆。篱笆墙边种着几棵丝瓜,小院里有几垄葱,一小片青菜,散养着几只鸡,因为躲雨,都挤在丝瓜秧下”(XC023),这些描述都表明了旅游者对乡村院落构成的认知。

院落本身即因其与现代建筑的差别而被旅游者识别为景观。院落不止于空间,而是富有人气的完整院落,院落内部意象进一步充实了院落空间,使得院落之间呈现出异质性。院落意象构成了当地居民动态的生活图景。基于网络游记所提取的意象,可归结出院落的组成要素,院墙(篱笆)和房屋组成了院落空间的基本框架,内部则主要包含了动物(家禽、狗、猫等)、植物(树、花、蔬菜)以及其所衍生出的鸡鸣、犬吠、鸟叫、人声。院墙和篱笆等属于围蔽物,这是院落空间构成的基本要素,在以此为基础构成的半封闭空间中,出现的植物、动物虽然有自然属性,但却是人类长期驯化和培育的。由此可以看出,院落是人与自然交叠的生活空间,是亲和的意象的基础。

院落内所堆积的意象反映了居民生活对此空间的营造[100],旅游者对院落意象的凝视表达了对当地居民生活的关注。院落意象处处显露出人的痕迹,却又与自然紧密相接。居民在院落中生活,院落中的一草一木都是居民对院落空间的人为改造。在院落意象中,居民的活动本身也成为景观。“在破旧的老房子里面织渔网的老大伯”(XC013)“虚掩的院门里传出的人声”(XC001)“在农家院里荡秋千的孩子”(XC038)都可能引起旅游者的注意。对旅游者来说,院落中发生的居民活动是真实的乡村生活的体现,院落空间作为背景烘托着居民活动的发生,两者相互黏合所组成的乡村生活剧目使旅游者体验到乡村的质朴与自然,体验到乡村的亲和力。

乡村是自然与人的交汇。从对田园意象的分析可以看出,院落意象与田园意象有相同的部分,这时由于院落意象逸出到了田园之中,这也从侧面反映出院落空间的半开放性。

3.4 自我缓释:乡村旅游体验的心理能量

在疏离感的论述中,本文引入了心理能量的概念,心理能量包含着使人可以对抗压力的心理储备,会在自我控制、负面情感作用下不断损耗。由于日常生活中较高的心理负荷,疏离感促使人们踏上寻找压力缓解和个人意义的旅途,旅游使旅游者从日常生活中逃离出来。如图4所示,乡村旅游带给旅游者的则是在个人情感的变化和人际交往带来的情感能量变化共同作用下的心理能量的提升。乡村的空间使得旅游者摆脱了城市空间的压迫感,乡村意象成为乡村的光环,在这个光环之下,旅游者寻求理想中的乡村,感受到与过去的连接,同时心理压力得以释放。在此基础上,旅游者与居民之间积极的互动仪式使得情感能量聚集,心理能量将更偏向积极的方面。如果旅游者在旅游过程中未获取到情感能量的增加,则心理能量在旅游情境中将很难再次增加,而是继续保持。旅游后的旅游者将会回归日常生活,逐渐偏向原有日常生活中的心理状态。乡村空间、人际与意象的共同作用使得旅游者的原有生活压力得到纾解,心理负荷降低。这体现出原有疏离感的减弱,在一定程度上达到与自我的接近与亲和。

(1)个人情感变化

个人情感的变化可以归为心情的变化(压力缓解、宁静、愉悦、自在)和怀旧两个方面。乡村与城市空间的区别为旅游者提供了可以忘却的条件。旅游者首先表现出的是逃离日常生活带来的原有压力的缓解,在离开日常生活的同时,也远离了日常生活中所背负的繁杂事务,被捆绑的自己在乡村环境中得以释放,可以暂时脱离原有的负累,与自身达到和解,原有的疏离感得以弱化。原有束缚的消失让旅游者在新的情境下达到放松的状态。宁静、愉悦和自在都是在压力缓解后得到的更积极的心理状态。宁静的心理状态更容易在平和的环境当中产生,乡村环境和乡村生活方式的平和有利于心理上的宁静[101]。在乡村旅游中,旅游者感受到了安逸等心理状态的变化都是宁静的表现,宁静反映了旅游者心绪上的平稳,以及身体和精神上的放松。自在则突出了旅游者的没有外界限制,在身体和心理上都处于没有约束的更加真实的自我。

乡愁是由时空记忆的缺失催生的一种对远离或生活中的家乡、过去时间片段的回忆和思念[102]。乡愁不仅是时间上的远离,也是空间上的远离[103]。相对应的,旅游者在乡村体验到的怀旧的感觉主要体现为两种类型,其一是对非我者的过去的怀念,旅游者站在第三方的角度,怀念仅存在想象中的过去,是对作为整体而存在的过去逐步逝去的怅惘;其二是对自我过去的怀念,乡村旅游的空间、意象甚至是人际激发了旅游者对自身过往生活的怀念,旅游者与过去的自我进行超越时空的对话。

(2)情感能量

情感能量(emotional energy)是Collins在《互动仪式链》中用以解释群体互动仪式对个人的影响概念。日常社交的小型互动仪式所构成的“自然仪式”在没有正式程序的情况下使双方相互关注,产生了情感的连带[104],在乡村旅游的人际交往中,由于旅游者与居民所处环境的不同,其日常生活中的自然仪式存在差别。旅游者也表现出对他人自然仪式的关注。在旅游情境下,有差异的自然仪式自然而然地被旅游者凝视,成为乡村旅游的景观,这种凝视为旅游者带来情感能量的增加。综合来看,情感能量的增加促成了心理能量的进一步增加。

互动仪式是情感的变压器,其关键在于参与者可以相互关注。建立起情感间的协调,从而得以分享共同的情感状态[104]。旅游中的关注行为可分为相互关注和共同关注两类[105],其中相互关注体现了旅游者与旅游者之间、旅游者与当地居民之间的在场性情境关注。在乡村旅游中,这种相互关注更多发生在旅游者与当地居民之间。

情感能量是互动仪式链中的关键资源,人们更倾向于与符号和情感能量相似的人产生互动,在旅游中的主客双方由于差异的存在恰好具备了交往的条件,因此互动关系容易成功建立[104]。这也可以从另一个方面解释为何在目的地发展到达一定阶段之后,居民对与游客的交往不再感兴趣,因为在此过程中,对于居民来说,后来的游客所携带的符号储备随着居民与之前游客频繁的交往而逐渐减少,游客已无法为居民带来更多的价值,而与之相对,游客个体却能从居民那感知到更加丰富的符号和情感能量,符号占有的不平等使得居民和游客的交往越来越不相匹配,互动双方越来越无可交换,居民更容易在交往过程中感受到厌倦。

3.5 院落情结

院落情结是人与院落之间的情感纽带。旅游者对院落空间和院落意象下意识的关注反映出旅游者对院落的依恋,是院落情结的体现。相较于特定的地理空间,“地方”是“具有意义的有序的世界”,其尺度是多种多样的[106]。“院落”即作为一个小尺度的“地方”存在着,人们对其產生了特定的地方情感。

旅游者对院落的关注集中在院落空间和院落意象两个方面。与城市中普通的居住空间相比,院落空间具有半开放的特征。作为过渡空间的院落空间既向内部封闭,又向外部开敞,尤其在垂直方向上给予了居住者以宽敞感。当今时代城市与自然分隔开来,身体与自然接触越来越间接[91]。而在传统乡村生活里,人融入自然界当中,与大自然直接交往。院落区隔出了人与自然,却未将自然界完全拒之门外,因此,院落空间既保留了“家”的空间的安全感,又在与自然的距离上形成了自由感。在与城市的比较之中,乡村的价值愈发凸显。旅游者对院落的体验是具身的。旅游者通过视觉、听觉、味觉以及运动觉来形成对院落的感知,院落意象使院落作为人与自然交叠的生活空间的特征更加明显。院落中放置的物件通常与居民生活直接联系在一起,居民赋予了院落更强烈的意义,由于院落处在居民日常生活当中,使得旅游者对院落的体验从日常空间走向了充满独特意义的地方。院落融在乡村居民生活的点滴里,对环境的适应使得乡村居民并不能识别其美丑所在,而旅游者以外来人的角度重新发现院落,并以院落为中心构建自己的乡村理想。

在现代文明迅速发展以前,院落在中国建筑中甚少缺席,因此院落在时间层面上的意义也是院落情结得以形成的原因之一。现代文明的发展使人们面临异化的考验,形成了人际和自我的疏离,同时也抹杀了院落在人们生活中的存在。然而乡村依然保留着院落这种特征。乡村院落承载着过去的传统与惯习,对院落的依恋亦是对过去的寻求。一些旅游者的童年发生在院落当中,院落空间和意象促成了旅游者对个人过往的怀念。从怀旧的角度来看,院落具有作为一个地方的稳定性和恒定性。

总体来看,旅游者的院落情结以及在乡村中所发生的人际关系的再造共同为对抗城市的疏离感以及感受乡村的亲和力提供了助力,表现了旅游者主观能动性的一面,并进一步促进了旅游者心理能量的提升,达到自我缓释。

4 结论与讨论

本文采用思辨和实证相结合的思路,分析城乡二元结构下乡村旅游体验的特点,综合讨论疏离感和亲和力对乡村旅游的推拉作用。研究将乡村的院落作为缓释疏离感、营造亲和力的乡村旅游体验的重要内容纳入讨论范围。本文发现,疏离感是旅游者去乡村旅游的推力,乡村的亲和力是乡村旅游的拉力。前者以人际疏离和自我疏离为主要表现形式,而后者主要体现在空间、人际、意象和自我4个方面。其中,人际层面的关系再造,以及空间和意象层面所反映的院落情结是乡村亲和力得以产生的核心,而自我缓释及心理能量的提升则是具有亲和力的乡村旅游体验的结果。正是城市生活中劳动、消费和空间的异化造成了人际和自我的疏离,疏离感的产生促使人们从异化的日常生活出走,旅游成为弥合疏离感的重要方式之一;吸引旅游者来到乡村的亲和力则是在空间、人际、意象和自我多维作用下产生的,乡村院落构成的零压空间为旅游者纾解疏离感提供了基础,旅游者在此空间中体验和凝视乡村院落和聚落所培育的亲近的人际关系,理想的乡村意象使旅游者能够识别出乡村的院落乃至由院落组成的乡村聚落,并感受理想中的乡村,最后提升了个人的心理能量,人际和自我的疏离得到纾解。

本文从理论上探讨了国内乡村旅游发展中可能具有潜在应用空间的几个概念,包括院落情结、疏离感和亲和力,其目标导向在于通过发展旅游语境中的院落经济来推动乡村振兴,为乡村社会经济发展提供一定的理论依据。“院落情结”这一概念的提出,将乡村与其他类型的旅游目的地区分开,使得乡村旅游体验研究走向了具体的乡村情境。疏离感与亲和力概念的提出,试图对乡村的旅游吸引力问题给出更为直观的回答。乡村最大的吸引力在于其对传统乡土的保留,乡村院落及在此基础上产生的人际交往都是乡村得以吸引旅游者的重要资源,乡村以此为吸引力发展院落经济是乡村旅游发展的突破所在。在城镇化背景下,乡村本身也在迎来异化的考验[1],其在亲和力这方面的吸引力可能会缓慢消逝。不可否认的是,乡村旅游带来了居民生产方式的转变和空间重构[107],在一定程度上加速了乡村的异化,如何把握乡村旅游发展与传统乡村保留的平衡将是乡村旅游可持续发展道路上必须解决的问题。

[41] 李山. 社区文化治理:个体化社会的社区重建之道[D]. 武汉: 华中师范大学, 2015. [LI Shan. The Cultural Governance of Community: A Road of Reconstructing the Community in Sociey Individualized[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2015.]

[42] 李汉宗. 血缘、地缘、业缘:新市民的社会关系转型[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2013, 30(4): 113-119. [LI Hanzong. Blood, geopolitical and professional ties:Transformation of new urbanites social relations[J]. Journal of Shenzhen University(Humanities & Social Sciences), 2013, 30(4): 113-119.]

[43] 吕露光. 从分异隔离走向和谐交往——城市社会交往研究[J]. 学术界, 2005(3): 106-114. [LYU Luguang. From differentiation and isolation to harmonious communication: Study on urban social communication[J]. Academics, 2005(3): 106-114.]

[44] 赵立志, 洪再生, 严红红, 等. 关于营造城市公共交往空间的思考[J]. 城市發展研究, 2013, 20(1): 80-84. [ZHAO Lizhi, HONG Zaisheng, YAN Honghong, et al. The ideas of creating the civic communication space[J]. Urban Development Studies, 2013, 20(1): 80-84.]

[45] 王晓霞, 乐国安. 当代中国人际关系中的文化嬗变[J]. 社会科学研究, 2001(2): 105-110. [WANG Xiaoxia, YUE Guoan. The cultural transmutation of interpersonal relationship in contemporary China[J]. Social Science Research, 2001(2): 105-110. ]

[46] 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007: 133-122. [FEI Xiaotong. Earthbound China [M]. Beijing: Peking University Press, 2007: 133-122.]

[47] 刘培峰. 亲缘关系、地缘关系与乡镇私营企业主的生成[J]. 社会, 2003(8): 37-40. [LIU Peifeng. Affinity, locality and emergence of owners of township enterprise[J]. Chinese Journal of Sociology, 2003(8): 37-40.]

[48] 毛斐, 杨忠伟, 丁金华. “血缘”、“地缘”与“业缘”——浅析城镇化进程中家庭农场对城乡发展的协调作用及其优化策略[J]. 城市发展研究, 2014, 21(11): 24-29. [MAO Fei, YANG Zhongwei, DING Jinhua. “Consanguinity”, “land plot” and “business relationship”: Analysis of coordinating role the family farm model played in the urbanization process and how it could be optimized[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(11): 24-29.]

[49] 宋丽娜. 人情的社会基础研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2011. [SONG Lina. The Study of Humans Social Basis[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2011.]

[50] 陆益龙. 后乡土性:理解乡村社会变迁的一个理论框架[J]. 人文杂志, 2016(11): 106-114. [LU Yilong. Post-rurality: A theoretical framework for understanding the change of rural society[J]. The Journal of Humanities, 2016(11): 106-114.]

[51] 陈柏峰. 从乡村社会变迁反观熟人社会的性质[J]. 江海学刊, 2014(4): 99-102. [CHEN Baifeng. From the rural social changes to the nature of acquaintances society[J]. Jianghai Academic Journal, 2014(4): 99-102.]

[52] 马静, 施维克, 李志民. 城市住区邻里交往衰落的社会历史根源[J]. 城市问题, 2007(3): 46-51. [MA Jing, SHI Weike, LI Zhimin. Essential factors for the decrease of neighborhood intercourses in urban residential community in China[J]. Urban Problems, 2007(3): 46-51.]

[53] 张小岗. 居住的社会心理环境与建筑设计[J]. 上海大学学报(社会科学版), 1998(6): 81-85. [ZHANG Xiaogang. Social psychological environment of residence and architectural design[J]. Journal of Shanghai University(Social Sciences Edition), 1998(6): 81-85.]

[54] 吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 280. [WU Liangyong. The Introduction of Human Habitation Environment [M]. Beijing: China Architecture & Buiding Press, 2001: 280.]

[55] 王华. 对话是城市的生命——刘易斯·芒福德城市传播观解读[J]. 西南交通大学学报(社会科学版), 2013, 14(2): 104-109. [WANG Hua. Dialogue is the life of the city: Understanding of Lewis Mumford view on city communication[J]. Journal of Southwest Jiaotong University(Social Sciences Edition), 2013, 14(2): 104-109.]

[56] 杨东, 吴晓蓉. 疏离感研究的进展及理论构建[J]. 心理科学进展, 2002(1): 71-77. [YANG Dong, WU Xiaorong. Alienation: Its advances and theoretical construction[J]. Advances in Psychological Science, 2002(1): 71-77.]

[57] 郭治谦, 康永征. “城市精神问题”是“城市病”的应有之义——齐美尔《大城市与精神生活》述评[J]. 城市发展研究, 2015, 22(8): 80-85;100. [GUO Zhiqian, KANG Yongzheng. Urban disease means its mental problem: Comments on the Metropolis and Mental Life by Simmel[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(8): 80-85;100.]

[58] 周建国. 关系强度、关系信任还是关系认同——关于中国人人际交往的一种解释[J]. 社会科学研究, 2010(1): 97-102. [ZHOU Jianguo. Relationship strength, relationship trust or relationship identity: An explanation for Chinese interpersonal communication [J]. Social Science Research, 2010(1): 97-102.]

[59] 张倩. 家国情怀的传统构建与当代传承——基于血缘、地缘、业缘、趣缘的文化考察[J]. 学习与实践, 2018(10): 129-134. [ZHANG Qian. The traditional construction and contemporary inheritance of the feelings of family and country[J]. Study and Practice, 2018(10): 129-134.]

[60] YANG M J, YANG M S, KAWACHI I. Work experience and drinking behavior: Alienation, occupational status, workplace drinking subculture and problem drinking[J]. Public Health, 2001, 115(4): 265-271.

[61] SEEMAN M. On The meaning of alienation[J]. American Sociological Review, 1959, 24(6): 9.

[62] 鄭杭生, 杨敏. 现代性过程中“个人”的创生与集体化行走在自我创新前夜的“个人”[J]. 社会, 2006(2): 1-17;205. [ZHENG Hangsheng, YANG Min. The creation and collectivization of the individual in the process of modernity: The “individual” before the dawn of self-creation[J]. Chinese Journal of Sociology, 2006(2): 1-17;205.]

[63] KIDDER J L. “Its the Job that I Love”: Bike messengers and edgework[J]. Sociological Forum, 2006, 21: 31-54.

[64] MOTTAZ C J. Some determinants of work alienation [J]. The Sociological Quarterly, 2005, 22: 515-529.

[65] 赵玉芳, 毕重增. 中学教师职业倦怠状况及影响因素的研究[J]. 心理发展与教育, 2003(1): 80-84. [ZHAO Yufang, BI Chongzeng. Job burnout and the factors related to it among middle school teachers[J]. Psychological Development and Education, 2003(1): 80-84.]

[66] 潘海颖. 休闲与日常生活的反正——列斐伏尔日常生活批判的独特维度[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 119-126. [PAN Haiying. Leisure and everyday life: The special dimensionality of Lefebvres critique of everyday life[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 119-126.]

[67] 拉宾德拉纳特·泰戈尔. 泰戈尔诗选[M]. 郑振铎,译. 北京: 民主与建设出版社, 2018.[TAGORE R. Selected Poems of Tagore [M]. ZHENG Zhenduo, trans. Beijing: Democracy and Construction Press, 2018.]

[68] 徐水华, 张昭. 论消费主义的实质与超越[J]. 商业经济研究, 2019(2): 49-51. [XU Shuihua, ZHANG Zhao. On the essence and transcendence of consumerism[J]. Journal of Commercial Economics, 2019(2): 49-51.]

[69] 周慧之. 符号信任:消费社会的关系维持[J]. 社会, 2002(7): 22-23. [ZHOU Huizhi. Symbolic trust: Relationship maintenance in a consumer society[J]. Chinese Journal of Sociology, 2002(7): 22-23.]

[70] 张海波, 童星. 被动城市化群体城市适应性与现代性获得中的自我认同——基于南京市561位失地农民的实证研究[J]. 社会学研究, 2006(2): 86-106; 244. [ZHANG Haibo, TONG Xing. Self-identity of the passive-ubanized group in the process of obtaining urban adaptability and modernity: An empirical study on 561 land-displaced peasants in Nanjing[J]. Sociological Studies, 2006(2): 86-106; 244.]

[71] 曹谦. 文化想象与日常生活——上海建筑美学及其人文反思[J]. 学术界, 2011(12): 27-36. [CAO Qian. Cultural imagination and daily life: Architectural aesthetics of Shanghai and its humanistic reflection[J]. Academics, 2011(12): 27-36.]

[72] 徐昕吉, 倪琪. 国外街道景观压迫感研究进展[J]. 华中建筑, 2014, 32(6): 96-98. [XU Xinji, NI Qi. Research progress on foreign oppressing sensation of streetscapes[J]. Huazhong Architecture, 2014, 32(6): 96-98.]

[73] 陳建文, 黄希庭. 中学生社会适应性的理论构建及量表编制[J]. 心理科学, 2004, 27(1): 182-184. [CHEN Jianwen, HUANG Xiting. Social adaptability of second school students: Theoretical construct and scale development[J]. Journal of Psychological Science, 2004, 27(1): 182-184.]

[74] 米歇尔·德·塞托. 日常生活的实践 1. 实践的艺术[M]. 方琳琳, 黄春柳, 译. 南京: 南京大学出版社, 2015: 91-99. [MICHEL D C. The Practice of Everyday Life 1, The Art of Practice [M]. FANG Linlin, HUANG Chunliu, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2015: 91-99.]

[75] VIDON E S, RICKLY J M. Alienation and anxiety in tourism motivation[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 69: 65-75.

[76] ISO-AHOLA S E. Toward a social psychological theory of tourism motivation: A rejoinder[J]. Annals of Tourism Research, 1982, 9(2): 256-262.

[77] 曹诗图, 曹国新, 邓苏. 对旅游本质的哲学辨析[J]. 旅游科学, 2011, 25(1): 80-87. [CAO Shitu, CAO Guoxin, DENG Su. A philosophical analysis of the essence of tour[J]. Tourism Science, 2011, 25(1): 80-87.]

[78] 王宁. 旅游、现代性与“好恶交织”——旅游社会学的理论探索[J]. 社会学研究, 1999(6): 93-102. [WANG Ning. Tourism, modernity and the “likes and dislikes intertwined”[J]. Sociological Studies, 1999(6): 93-102.]

[79] 谢彦君. 基础旅游学(第四版)[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 141-161. [XIE Yanjun. Tourism Studies (The 4th Edition)[M]. Beijing: The Commercial Press, 2015: 141-161]

[80] 刘纬华, 肖洪根. 对西方旅游社会学研究中新迪尔凯姆学说的分析与思考[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 1999(S2): 69-73. [LIU Weihua, XIAO Honggen. The analysis and pounding on the Neo-Durkheimian in the western research of tourism sociology[J]. Journal of Guilin Institute of Toursim, 1999(S2): 69-73.]

[81] 张进福. 神圣还是世俗——朝圣与旅游概念界定及比较[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2013(1): 9-19. [ZHANG Jinfu. Sacred or profane: A definition comparison between pilgrimage and tourism[J]. Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences Edition), 2013(1): 9-19.]

[82] 樊友猛, 谢彦君. 记忆、展示与凝视:乡村文化遗产保护与旅游发展协同研究[J]. 旅游科学, 2015, 29(1): 11-24; 87. [FAN Youmeng, XIE Yanjun. Memory, display and gaze: A research on the synergy of protection and utilization about rural cultural heritages[J]. Tourism Science, 2015, 29(1): 11-24; 87.]

[83] BOWEN G. Grounded theory and sensitizing concepts[J]. International Journal of Qualitative Methods, 2006, 5(3): 11.

[84] 徐磊青, 楊公侠. 环境心理学[M]. 上海: 同济大学出版社, 2002: 58-75. [XU Leiqing, YANG Gongxia. Environmental Psychology [M]. Shanghai: Tongji University Press, 2002: 58-75.]

[85] 戴维·迈尔斯. 社会心理学[M]. 侯玉波, 等译. 北京: 人民邮电出版社, 2016: 2-9. [MYERS D. Social Psychology [M]. HOU Yubo, et al trans. Beijing: Posts and Telecom Press, 2016: 2-9.]

[86] 郑霞, 金晓玲, 胡希军. 论传统村落公共交往空间及传承[J]. 经济地理, 2009, 29(5): 823-826. [ZHENG Xia, JIN Xiaoling, HU Xijun. Research on public association space in traditional rural settlement[J]. Economic Geography, 2009, 29(5): 823-826.]

[87] 扬·盖尔. 交往与空间[M]. 何人可, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002: 77-81. [GEHL J. Life Between Buildings [M]. HE Renke, trans. Beijing: China Architecture & Buiding Press, 2002: 77-81.]

[88] 龙宏. 传统住居空间——“院落空间”探析[J]. 重庆建筑大学学报, 2004(3): 10-13. [LONG Hong. Analysis on traditional residence[J]. Journal of Civil and Environmental Engineering, 2004(3): 10-13.]

[89] 孔宇航, 韩宇星. 中国传统民居院落的分析与继承[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2003(4): 92-96. [KONG Yuhang, HAN Yuxing. Analysis and inheritance of Chinese traditional residents courtyard[J]. Journal of Dalian University of Technology(Social Sciences Edition), 2003(4): 92-96.]

[101] HAN J. Vacationers in the countryside: Traveling for tranquility?[J]. Tourism Management, 2019, 70: 299-310.

[102] 叶强, 谭怡恬, 张森. 寄托乡愁的中国乡建模式解析与路径探索[J]. 地理研究, 2015, 34(7): 1213-1221. [YE Qiang, TAN Yitian, ZHANG Sen. The analysis and exploration of Chinese rural construction methods to carry nostalgia[J]. Geographical Research, 2015, 34(7): 1213-1221.]

[103] 周尚意, 成志芬. 关于“乡愁”的空间道德和地方道德评价[J]. 人文地理, 2015, 30(6): 1-6. [ZHOU Shangyi, CHENG Zhifen. On the morality of nostalgia[J]. Human Geography, 2015, 30(6): 1-6.]

[104] 柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任, 王鹏, 宋丽君, 译. 北京: 商务印书馆, 2012: 78-193. [COLLINS R. Interaction Ritual Chains [M]. LIN Juren, WANG Peng, SONG Lijun, trans. Beijing: The Commercial Press, 2012: 78-193.]

[105] 谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式:旅游体验情感能量的动力学分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(1): 1-15. [XIE Yanjun, XU Ying. The interaction ritual in tourism field: Dynamic analysis of emotion energy in tourism experience[J]. Tourism Science, 2016, 30(1): 1-15.]

[106] 段义孚. 空间与地方:经验的视角[M]. 王志标, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 15-40. [TUAN Y F. Space and Place: The Perspective of Experience [M]. WANG Zhibiao, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2017: 15-40.]

[107] 席建超, 王首琨, 张瑞英. 旅游乡村聚落“生产-生活-生态”空间重构与优化——河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 425-435. [XI Jianchao, WANG Shoukun, ZHANG Ruiying. Restructuring and optimizing production-living-ecology space in rural settlements: A case study of Gougezhuang village at Yesanpo tourism attraction in Hebei province[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(3): 425-435.]

Estrangement and Affinity: Reconstruction of Interpersonal Relationship

and Courtyard Complex in Rural Tourist Experience

SHI Yanrong1,2,XIE Yanjun1,2,ZENG Shiqing1,2

(1. School of Tourism, Hainan University, Haikou 570228, China;

2. Tourist Experience Research & Design Center of Hainan University, Haikou 570228, China)

Abstract: In Chinas typical current urban-rural dual structure, the countryside is often regarded as a“distant place”with a poetic quality for urban residents. It represents their yearning and ambitions for a romantic rural life. However, present-day rural tourism production and practice show alack of sustained attraction, and the tourism potential of rural areas has not been vitalized. This study starts from the motivation of rural tourism and analyzes how the relationship between estrangement and affinity in the daily life of urban and rural dual society constitutes the thrust and pull of the rural courtyard tourism experience. Based on an extensive examination of the relevant theoretical research results and the grounded analysis of online travel notes as the materials of empirical analysis, the study draws a number of conclusions.First, the sense of estrangement is an important impetus for urban residents to travel to rural areas. Correspondingly, the affinity for rural courtyards constitutes an important pull for urban residents who go toexperiencetheseareas. Alienation in interpersonal relationships in modern life largely stems from the alienation that derives from those relationships and people themselves. Estrangement among urban residents stems from alienation among labor, consumption, and space in urban life. Generation of interpersonal and ego estrangement has prompted people to gradually accumulate the psychological kinetic energy of daily life that helps them escape from alienated daily life and ultimately embark on their journeys.Tourism provides a temporary refuge for modern people seeking a true self, simplicity, and nature that they lack in their daily lives, and through its practice, people will gain significance and value of their social selves. Rural villages in China are rooted in rural land, and the affinity for rural areas has unique advantages in combating alienation. Rural tourism provides a possibility of bridging this separation. The generation of space, interpersonal, imagery, and ego are what attracts urban residents coming to the countryside and enjoying their affinity forthe rural courtyards. The zero-pressure space formed by the rural courtyards provides physical and social conditions for easing estrangement and eliminating indifference in interpersonal relationships.Tourists experience this environment and gaze up on the rural settlements and the close interpersonal relationships the rural courtyards present, acquire feelings of an ideal rural life, and ultimately receive personal psychological energy. In this way, interpersonal and ego estrangement are relieved. In the process of rural tourism, tourists reconstruct interpersonal relationships.In the rural tourism experience, which is rooted in the Chinese countryside, people travelling to the countryside focus on and get close to the courtyard, reflecting on the courtyard complex within themselves.Rural tourism based on rural settlements and rural courtyards can therefore constitute the economic aspect of rural revitalization. A courtyard economy is thereby formed and can promote the sustainable development of rural areas. These new categories, such as estrangement and affinity and the courtyard economy, that are proposed in this paper contribute to the further deepening of theoretical research on rural tourism, improve relevant theoretical systems, and provide theoretical guidance for the development of rural tourism destinations.

Keywords: tourist experience; estrangement; affinity; rural tourism; courtyard complex; courtyard economy

[責任编辑:刘 鲁;责任校对:王 婧]