基于空间观念的变式教学

2019-12-31王明祥

王明祥

[摘要]“空间观念”是一种对物体和几何图形的形状、大小、位置关系及其变化的直觉,这种直觉能让学生更好地认识和描述生活空间并进行交流。教师可将图形教学作为培养学生空间观念的一个落脚点,通过再现生活经验、观察感知、操作实践、发挥想象等手段,逐步培养学生的空间观念。

[关键词]空间观念;图形教学;圆柱;圆锥

[中图分类号]G623.5 [文献标识码]A [文章编号]1007—9068(2019)32—0020—02

一、缘起

所谓“空间观念”是指对物体和几何图形的形状、大小、位置关系及其变化的直觉,这种直觉能让人们更好地认识和描述生活空间并进行交流。正因为如此,发展学生的空间观念是课程标准中的一个重要目标,也是空间与图形教学的核心目标之一。因此,如何有效进行空间与图形的教学,培养学生的空间观念,便成了数学教师争相研究的课题。

二、思考

与其他教学内容相比,“空间与图形”具有很强的实践性、直观性和操作性,其不仅包括度量和相关的计算等内容,也包括直观感知、操作实践以及由此发展起来的几何直觉和空间观念等。

故而,笔者将图形教学作为培养学生空间观念的一个落脚点,通过再现生活经验、观察感知、操作实践、发挥想象等手段,逐步培养学生的空间观念。在此基础上,笔者做了一些深入的思考。

1.以上位图形知识指导低阶图形教学

数学知识一般都存在明显的阶段性,以上位图形知识指导低阶图形教学,能让学生更好地把握数学知识,也更有利于培养学生的空间观念。

2.加强实物与抽象图形之间的联系

空间观念的培养往往需要借助实物,并逐步去除实物的非本质属性,显现出其本质属性,这一过程就是我们所说的“抽象”。因此在图形教学中,教师可采取多种教学手段凸显抽象过程,从而加强实物与抽象图形之间的联系。

3.用运动的观点描述与归纳图形的特征

在图形教学中,可用运动的观点对图形的特征进行描述与归纳,把零碎的、静态的图形联系在一起,最终形成一连串动态演变的图景。从这个角度看,学生可更好地把握不同图形的特征,对于图形各自特征的同一性与差异性也会有更深刻的认识与理解。

三、探寻

基于上述思考,笔者以图形教学为切入点,选择一个全新的视角,打造一个不同的数学课堂。下面以苏教版教材六年级“圆柱和圆锥的認识”教学为例,谈谈笔者的一点探索与思考。

变式一:表象与抽象

【片段1】探究圆柱的特征

1.观察——直观感知

(1)观察交流一个圆柱形水杯:这个水杯是什么形状?它与长方体和正方体有什么不同?

(2)举例说明生活中还有哪些物体的形状是圆柱体。

(3)展示圆柱体模型。

2.操作——建立表象

(1)学生动手触摸圆柱体,并分组交流。

(2)师生交流讨论:

①看一看、摸一摸圆柱体模型,你能发现圆柱体有什么特征?

②用手摸摸圆柱体的这个面(指向曲面),有什么感觉?(引出圆柱的侧面)

③圆柱还有两个面,这两个面是什么形状的?(引出圆柱的底面)

④两个底面有什么关系?有什么方法可以验证它们是完全相同的?

3.想象——几何抽象

(1)学生想象圆柱体的形状,并在纸上画出来。

(2)交流展示,对比评价。

(3)师生归纳画圆柱体直观图的方法,课件展示圆柱体的直观图。

(4)学生上台指出圆柱体的各个部分。

【剖析】

1.建立表象:观察与操作

学生对于几何体的数学化认识,往往需要在具体实物的基础上建立表象,再将其抽象成数学化符号。因此,本环节在学生充分感知圆柱体的基础上,安排了“动手触摸圆柱体实物模型”的活动,引导学生触摸、交流、梳理,使学生深刻认识圆柱体的侧面和底面的特征,建立比较具体的圆柱体表象。

2.几何抽象:想象与画图

通过想象圆柱体的形状、画圆柱体的直观图、交流展示、对比评价、归纳圆柱体直观图的画法等活动,学生逐步深化对圆柱体特征的认识,进一步完善对圆柱体的抽象化认知。

变式二:求同与求异

【片段2】探究圆锥的特征

1.动画过渡

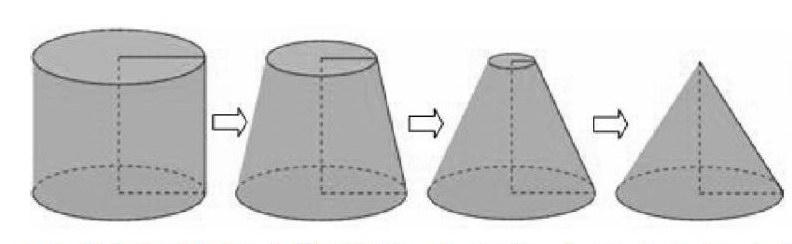

(1)互动交流:如果把圆柱上底面变小些,它还是圆柱吗?如果上底面不断变小,最终会变成什么?这时,圆柱变成了什么形状?(课件演示如下图所示的动画过程)

(2)观察圆锥的实物模型,并交流:大家在生活中见过哪些圆锥形状的物体?

(3)出示多个物体,让学生找出其中的圆柱和圆锥。

2.自主探究

(1)观察圆锥模型,指出圆锥的顶点、底面、侧面。

(2)观察圆锥直观图,并交流:圆锥的高在哪里?什么是圆锥的高?它的高指的是从哪里到哪里的距离?你能找到几条高?(揭示:顶点到底面的距离就是圆锥的高,圆锥只有一条高)

3.对比归纳

(1)对比交流:圆柱和圆锥虽有一定的联系,但它们又是不同的,它们有哪些不同的特征呢?

(2)归纳汇总:填表归纳圆柱和圆锥的特征。(如下表)

【剖析】

1.求同:动画过渡

为了凸显圆锥和圆柱之间的联系,本环节利用动画演示——将圆柱上底面逐渐变小,最终变为一个点,这样就形成一个圆锥,让学生熟悉了圆锥的几何形态之后,再通过观察圆锥的实物模型、列举生活中的圆锥实例、挑选圆柱和圆锥等活动,帮助学生建立圆锥实物的认知基础,丰富学生对圆锥表象的认知,同时为学生探究圆锥的特征做好铺垫。

2.求异:对比归纳

在探究圆锥特征的过程中已充分凸显了圆锥和圆柱的联系,但从辩证的角度出发,还需对比两者的区别,才能反映事物的完整性。因此,待学生认识了圆柱和圆锥之后,应引导他们对两者的多重几何属性进行比较,由此认识两者在顶点、底面、侧面、高等方面存在的异同点,从而使学生对圆柱和圆锥特征的认识进一步深化。

变式三:角度与深度

【片段3】再探圆柱和圆锥

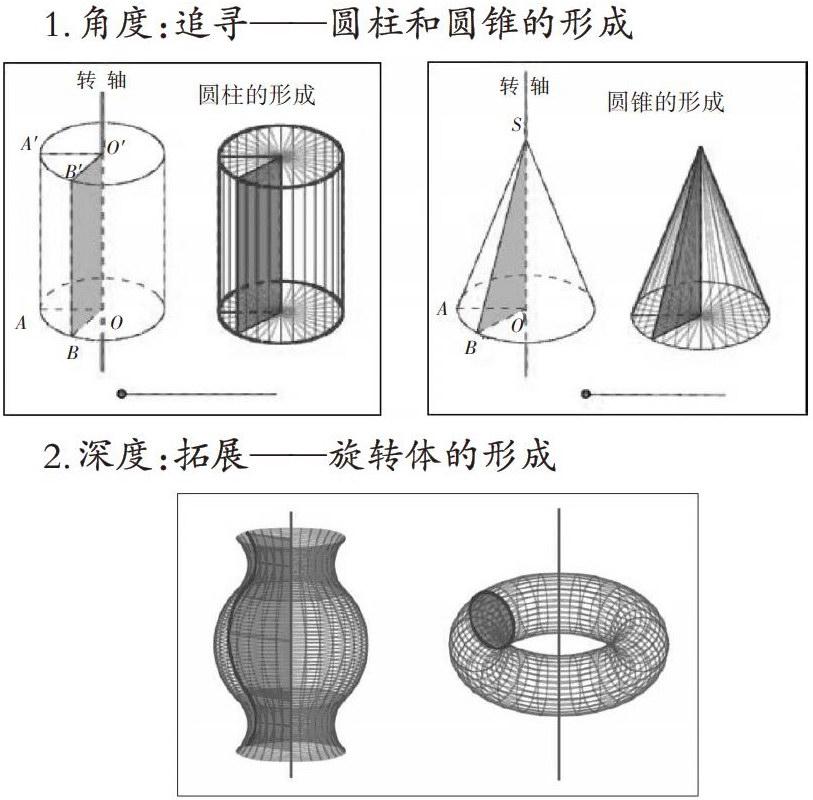

1.追寻——圆柱与圆锥的形成

(1)提问:圆柱和圆锥,是怎样形成的?

(2)播放一个长方形旋转成圆柱的动画,交流:圆锥又是怎样形成的?

(3)操作:拿出桌上的长方形和三角形纸片,换个旋转轴重新旋转它们,看看是否还能得到圆柱和圆锥?如果能,还是刚才的那个圆柱和圆锥吗?

2.拓展——旋转体的形成

(1)对旋转体的本质进行总结。

(2)展示多种精美、复杂的旋转体的形成过程,并以此作为本节课的结尾。

【剖析】

1.角度:追寻——圆柱和圆锥的形成

2.深度:拓展——旋转体的形成

本环节主要从圆柱和圆锥的形成角度出发,通过一系列的操作与想象,拓展了学生的思维广度,提高了学生的空间想象能力,进一步加深了学生对圆柱和圆锥的认识与理解,进而启发学生对旋转体本质的深层次领悟。

上述教学案例重点突出一个“变”字,在探究圆柱的特征时,不断改变圆柱的非本质属性,让学生初步形成对圆柱的表象认识,并一步步抽象出圆柱的本质属性,完成对圆柱特征的全面认识。在探究圆锥的特征时,则打破从实物认知出发的习惯,直接由圆柱直观图动态演变成圆锥直观图,让学生从一个全新的角度认识圆柱和圆锥的同一性。在拓展探究过程中,巧妙运用“面动成体”的动态演示将二维平面图形与三维立体图形紧密联系,极大地提升了学生的空间想象能力。

综上所述,以图形教学为落脚点,通过再现生活经验、观察感知、操作实践、发挥想象等手段,可很好地培养学生的空间观念。

(责编 黄春香)