真问题·真研究·真收获

2019-12-31潘智

潘智

[摘要]在小学数学教学中,教师依靠问题与学生进行互动和教学。合理的问题能更有效地提升数学教学质量,促进学生思维的发展。从一道易错题入手,有针对性、有层次性、有启发性地设计问题,借助结构化问题,引导学生深入探究,使学生达到理解算理、运用算法的学习目的。

[关键词]结构化问题;余数;优化算法

[中图分类号]G623.5 [文献标识码]A [文章编号] 1007—9068(2019)32—0008—03

所谓结构化问题,即在数学课堂教学中,以学生的知识经验和现有数学能力为基础,构建的一套有针对性、层次性和系统性的问题组。这里的“结构化”有两层含义:一是环环相扣、层层递进,问题之间有关联性,用以有序激发、指导学生的数学探索活动;二是指问题有深度和广度,在问题组的设计中,紧紧围绕核心问题,纵向和横向均有效发散,最后又回归核心问题,促进学生构建完整的知识体系,提升学生的思维品质,发展学生的核心素养。本文以苏教版教材四年级上册“两、三位数除以两位数”的单元检测中,学生的一道易错题为例,探讨如何在教学中应用结构化问题激起学生的研究热情,激活学生的研究潜力,激发学生的探索精神。

一、核心问题为起点

数学教学活动必须建立在学生已有的知识经验和认知发展水平之上,任何问题的提出也要以此为基础,才能避免成为无源之水、无本之木。有道是“良好的开端就是成功的一半”,好的问题能激发学生的興趣,使学生产生好奇心和求知欲。同样,好的问题也应抓住知识的本质、触及知识的核心。因此,无论在何种情境之下,都要让核心问题成为起点,让学生站在自己的知识结构之上开展数学活动。

在“两、三位数除以两位数”的单元检测中有一题“108÷28”,此题的本意是让学生用竖式进行计算,小华同学却运用简便计算方法:

108÷28

=108÷4÷7

=27÷7

=3……6

这里利用了一个运算规律:a÷b=a÷c÷d(其中6=c×d)。4×7=28,所以108÷28=108÷4÷7没错;因为108÷4=27,所以108÷4÷7=27÷7也没错;27÷7=3……6同样没问题!但是正确的余数是24,究竟问题出在哪里?小华不解,所有人都觉得不可思议。

这不是教材中的内容,却是数学学习中的“真问题”。这个问题的核心就是对算理的理解,产生两种结果的原因就在于它们的算理不同。因此,我向学生提出了本次研究中的第一个也是核心的问题:“这样的算法合理吗?小华同学能解释你做法的合理性吗?”一石激起千层浪,学生的好奇心、好胜心被“点燃”,他们纷纷说出了自己的观点和想法:

“我觉得余数是错的,但是又不知道怎么说明。”

“我认为小华的算法是合理的,可余数为什么是6还是要通过生活中的例子来说明一下。”

“是的,除法就是平均分,我们可以用东西分一分啊!”

“108太多了,到哪里找这么多东西去分呢?”

提出问题后不一定立刻就要有答案,教师应该为学生提供一定的自主思考与探索的时间,使大部分学生都能经历问题的解决过程,从而真正成为学习的主人。因此,我让学生课后开展探究,可以与同学或父母进行合作,也可以自己动手试一试。

果不其然,第二天小华自己就有了发现:

“昨天同学们提醒我,除法就是平均分,可以拿108个物体来分一分,但是这么多数量的东西不好找,所以我就想到了用108粒米来分。”

“我和爸爸首先根据108÷28的平均分意义,每28粒分一份,共分成了3份,还剩24粒,余数确实是24。”

“接着按我的简便算法来平均分,108÷28=108÷4÷7,先把108粒米平均分成4份,每份是27粒,再根据第二步算式‘27÷7将每7粒米分一堆,这样每一堆都可以分成3份,剩6粒。”

“将两次的结果一对比,就很容易发现:其实按照简便计算的方法,最终剩下的总的余数(不在圆圈里的)也是24,余数6只是其中一份的余数,一共有4份,每份都余6粒米,所以正确的余数就是4×6=24。”

“我写的6应该叫小余数,24才是大余数啊!”

“小余数”——这个名字真不错!学生利用数形结合的方式探究核心问题,阐述了自己的算理与算法,提出“小余数”的概念,完成了真研究的起始工作。

二、关联问题显维度

提问就像是点亮明灯,能指引学生学习的方向,可探索知识的道路还是需要学生自己去寻找,实践操作就是他们寻找的工具。在学生探索知识的道路上,这盏明灯所能照到的地方越多,学生的思维就越广阔,思维品质就越能得到有效的锻炼。这时,要依靠从核心问题引申出的、有层次性的、有针对性的多维度问题,帮助学生明晰算理、厘清思路、拓展方法。

为了对“小余数”进行“真研究”,我引导学生从以下几个问题开始探究。

问题一:每一个这样的计算都会有“小余数”吗?“小余数”和“大余数”之间有联系吗?

“我们列举出这么多算式,它们两种计算方法得到的余数确实都不一样,一个大的,一个小的,真的有‘大余数和‘小余数之分了。”

“‘小余数虽然不是正确的余数,但是分米粒时已经说得很清楚,所有的‘小余数加起来就是‘大余数。我认为遇到有余数的题目完全可以用这样的简便方法进行计算,只是最后要把‘小余数乘第一个除数才能得到‘大余数。

108÷28=3……24.

108÷28=108÷4÷7=27÷7=3……6:

252÷32=7……28.

252÷32=252÷4÷8=63÷8=7……7:

570÷35=16………10,

570÷35=570÷5÷7=114÷7=16……2;

999÷12=83……3,

999÷12=999÷3÷4=333÷4=83……1。

如6×4=24、7×4=28、2×5=10、1×3=3等,道理也很简单,因为‘大余数是按照第一次除法的份数去平均分的,所以第一次的除数是几,‘小余数就有几份。”

问题二:有的小组举例428÷63=428÷7÷9,可是第一步计算428÷7时就有余数,像这样第一步就产生余数的算式,还能简便计算吗?如果能,“小余数”和“大余数”之间又有怎样的关系?

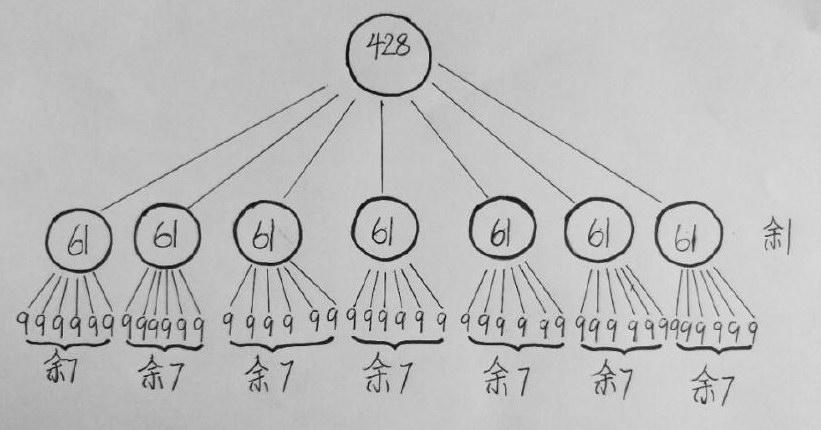

第一次研究时,有近一半的小组遇到了同样的困难,只是他们及时更换了数据。新的问题让他们重新回到深度研究之中。虽然有点难度,但是学生很快还是有了发现,如图:

“这是根据小华的分米粒想到的办法,我们小组尝试画图来表示。从图中可以看出,先算428÷7将428平均分成7份,每份是61,余数为1;接下来应该将7个61都按每9个一份进行平均分,每个61都可以平均分成6份,余7个。因此最终商为6,余数一共有7×7+1=50,这答案与用竖式计算的结果是一样的。”

“其实就是正常一步步地计算,只不过第二次计算时是用第一次得到的商继续除,余数先放到一边,最后还原成‘大余数时,一定要把这个第一次得到的‘小余數加上。”

“我们小组一开始写的1001÷32也可以简便计算。我口算了一下,先算1001÷4等于250余1,把‘小余数1放一边,再算250除以8得到31余2,那么‘小余数2乘4再加1等于9,最终的答案就应该是31……9。”

“老师,我在想,刚才都是把一个除数变成两个除数,能变成三个、四个除数吗?”

瞧,水到渠成后,学生代替教师提出了更深层次的问题。

问题三:像375÷24这样的算式,能变成375÷2÷3÷4加以计算吗?借助“小余数”能算出正确的“大余数”吗?

没多久,更复杂但是又很有条理的算理图就被学生画了出来,如图:

“根据我们研究出的方法,先算375÷2=187……1,‘小余数1放一边记下;再算187÷3=62……1,这里的1乘2后也记下;接着再算62÷4=15……2,我把这里的2叫作“小小余数”,要用2×2×3=12记下;最后用三次得到的1+2+12=15,得出375÷24=15……15。”

学习数学知识不仅要理解其核心问题,更重要的是要理解各知识点之间的关联,以便于形成立体式的知识结构。三次探讨“小余数”和“大余数”关系的过程,是层层递进提问、步步剖析算理的过程。这几个问题循序渐进,指引学生思维不断发展。学生通过动脑、动手和动口,探究算法,经历了知识的形成过程,积累了活动经验。

三、优化问题有收获

比较是促进思维发展的重要手段,对比可以帮助学生找出知识之间的差异与联系,提高学生的观察能力、思维能力、运算能力等。尽管学生在操作中掌握了算理,但是算法的对比和优化不能忽略,这将是提高学生运算能力的有力保障。

“这样的计算方法与竖式计算相比,你更喜欢哪一种呢?为什么?”这个问题让学生开始了新的讨论,他们交流各自答案并说明理由,有的学生仍喜欢竖式计算,有的学生觉得小华的方法更简单,可以直接口算,也有的学生表示都喜欢,要合理使用。这时,可安排学生共同出题,并分别用两种方法进行计算比赛。通过计算比赛,学生感受并验证每种方法的优势与不足,达到优化算法、提高运算能力的效果。

算理是本次研究的核心问题,是问题的开始,也应该是问题的延续。根据学生的掌握情况,我又提出了新的要求:“既然这两种方法都合理,那么它们的结果怎样才能表示成同样的形式?”这个问题直指算理本质,目的是进一步拓展学生的思维深度:有的说直接写3……24,有的说可以用3……6×4表示,还有的想到了小数。经过讨论,大家一致同意用小数表示更合理,且尝试用计算器计算了108÷28和108÷4÷7=27÷7的最终答案,发现显示的结果都是相同的。于是大家又计算了其他算式加以验证,并在此基础上进一步明确:进行平均分时,剩下的余数还可以不断地分下去,就产生了小数,只不过小数计算还没学到,但是可以用计算器证明无论是竖式计算还是简便计算,如果一直平均分下去,最终的结果都是一样的,所以这两种方法都是正确的。

学生在数学学习中会产生许多疑问,正如小华的错解带来的疑惑,这时教师就可以开展数学活动,引导学生借助生活经验去尝试、去发现。每一次活动都应该从问题开始,同时产生新的问题,并不断探索下去,最终找出问题的本质,获得真理。一道常规的竖式计算题,却因为一位学生的简便计算而让知识间产生了交集,其中的错与对使学生对知识有了新的感受,产生了真问题;师生带着问题进行思考与探索,在经历数学活动的过程中,创造出了“小余数”这个闻所未闻的新概念;层层递进的结构化问题让学生的思想发生碰撞,分与合的双向思维成功提高了学生的运算能力;同时,问题火花的飞溅使得内容不断丰富、问题意识不断延伸、智慧研学不断开花结果。面对学生认知的新问题,教师要有效设计问题,舍得花时间、愿意给空间,让学生开展真研究,去触摸知识的本源、探寻思维的路径、提升学习的品质,实现真收获!

(责编 金铃)