室韦乡村旅游典型性符号元素的挖掘与识别

——基于ZMET隐喻抽取技术

2019-12-31王泓砚王俊亮内蒙古大学满洲里学院内蒙古满洲里021400

王泓砚 王俊亮(内蒙古大学满洲里学院,内蒙古满洲里021400)

引 言

旅游者外出旅游的过程,可以被看作是一串串符号采撷的过程,犹如走在松软舒适的沙滩上,捡拾颗颗灿烂夺目的贝壳。这种在对符号的采撷过程中,旅游者从旅游目的地所赋予符号简单的能指中,知悉了其所指,了解这些符号的独特内涵意义,即符号的形式和内质,为我们的旅游体验增添别样的颜色和韵致。

不同的旅游目的地之所以会带给旅游者不一样的旅游体验,在很大程度上是因为其本身所携带的或者赋予旅游者的旅游符号与众不同,尤其是一些典型性的符号元素,这可以说是旅游目的地之间寻求差异性体验的根本所在。如若这些符号雷同,带给旅游者的意义不差分厘,旅游也就失去了生存的土壤。

近年来,伴随着各地旅游开发的热潮,我们也看到了这种“一刀切”“商业化”等开发后的惨淡结果:一些独具地方特色,兼具典型符号性元素的旅游目的地在开发大潮中逐渐地“泯然众地矣”,丧失了原有的旅游竞争力和旅游目的地意象,市场份额逐步缩小。民族旅游目的地对旅游者具有潜在吸引力的典型性符号元素有哪些?在开发旅游的过程中,如何保有当地独特的符号性元素?这些是旅游目的地营造独特地方感的关键。

室韦这颗镶嵌在中俄界河——额尔古纳河上的明珠,在2005年获得“中国十大魅力名镇”的美誉。如今的室韦有着双重身份,是蒙古族的发源地和华俄后裔的现居地。在蒙古族的诸多族源流传中有一个主源,即历史上室韦诸部落中的蒙兀室韦西迁至今天的额尔古纳河位置后逐渐演变为蒙古族,被视为“蒙古族的发源地”,因而有“蒙兀室韦”之称。俄国十月革命后,部分俄国人颠沛辗转,流离到额尔古纳河对岸居住,后来居此的俄国姑娘逐步与中国闯关东的山东小伙通婚,历经世纪繁衍,逐步孕育了一个新的民族——俄罗斯族,也就是华俄后裔。这样一个有着独特历史文化的少数民族栖居地,再加上森林、草原的壮丽自然景观,吸引无数旅游者摩肩接踵,纷至沓来。

一、问题的提出

近年来,室韦在商业化倾向旅游开发过程中,出现了诸多棘手问题。但目前针对室韦旅游的研究少之又少,多为一些对策性研究,为室韦旅游的发展建言献策,如暴向平(2011)利用SWOT 分析了室韦在旅游开发中具有的优势、劣势、机遇与挑战[1]。也有一些实证性的研究崭露头角,如祈慧君(2009)对室韦在开展民俗游的过程中存在的一些问题进行调查,对现存的问题进行了总结[2]。旅游于深处边陲的室韦而言,是一剂很好的扶贫良药。李燕琴(2011)一直关注室韦的旅游扶贫,利用经验数据从室韦社区居民的态度揭示了制约当地旅游发展的矛盾,并给予了贫困地区突破旅游发展瓶颈期的对策性解读[3];后来进一步以Selye 生理应激理论为指导,分析室韦在发展旅游过程中生态变化带来的社区压力与冲突,提出社区压力应对的ABCD-X 模式甄别民族旅游扶贫中的诸多误区(李燕琴,2015)[4];室韦在旅游扶贫的过程中,不同的发展阶段,冲突呈现的形势和类型也有很大的不同,从“精英式”和“大众式”两条路径刻画了冲突应对模型,提升民族村寨旅游扶贫过程中的冲突应对能力(李燕琴,2016)[5]。

室韦在旅游开发的过程中,对旅游者具有潜在吸引力的典型性符号元素是室韦发展乡村旅游的命脉和根本,不可随着严重的商业化倾向之风而消失。那么,室韦乡村旅游的典型性符号元素有哪些,这成为本研究拟解决的核心问题。

二、研究方法:ZMET 隐喻抽取技术

本研究采用ZMET 隐喻抽取技术(Zaltman Metaphor Elicitation Technique),这是一种将图片和文字结合起来探究研究对象内心真实想法和感受的质性研究方法,它由哈佛商学院的Gerald Zaltman 于1917年研究消费者行为时提出。此种方法最主要的特点是借助视觉符号的隐喻能力来激发研究对象的内心感受和认知,通过研究对象在讲故事中的构念以及构念之间的关系建立心智图来反映他们对特定议题共同认知的结果[6]。构念是人在生活中对周遭的人与事的认识、评价、思维、期望所形成的观念,也是表达看法的标签。这些观念是将世界整理分类的概念,也是理解世界、认识世界、分析世界的观点,更是对人类认知的反馈。人类所有的想法通过语言表达的部分极为有限,还有一部分可以借助图片的视觉隐喻传达出来[7]。隐喻是人类的一种重要认知现象,是用人类某一领域的经验来理解另一领域经验的认知现象。

ZMET 隐喻抽取技术的具体研究步骤分为确定研究对象、引导式访谈、讲故事与构念提取、构念间内在关系分析、绘制共识地图等[8-9]。

三、研究过程

(一)确定研究对象与提交照片

质性研究在确定研究对象的样本数时,不同于定量研究的大样本要求。只要现有数量的研究对象所负载的构念得以实现饱和,可以认定现有的样本数足以支撑现有的研究。质性研究的一大特点是收集资料与分析资料同步进行,研究者在一边收集受访者提交的图片和蕴含的故事,一边着手开展分析,一共搜集了29位旅游者的图片。在分析的过程中发现,在第12位受访者提供的图片和故事进行构念分析后,后面的17位受访者再没有出现新的构念,可以确定达到构念饱和的12位受访者为本研究的理想样本。本研究对在室韦有过乡村旅游经历的旅游者中展开,让他们每人提交8至10张自认为最能代表乡村旅游特色的图片,这些图片可以是网络、书籍、杂志等来源图片,也可以是自己拍摄的照片或者绘制的图片,一共提交照片121张,其中有一位受访者提交了2张手绘图片,一张是关于室韦俄罗斯族大叔(俄罗斯人长相的大叔坐在自家院子里摘菜),另一张为室韦村整体景观图。表1是受访者的基本信息,包括受访者的性别、年龄、受教育水平等人口统计学特征,其中8位女性、4位男性。7至10天后对他们进行访谈。

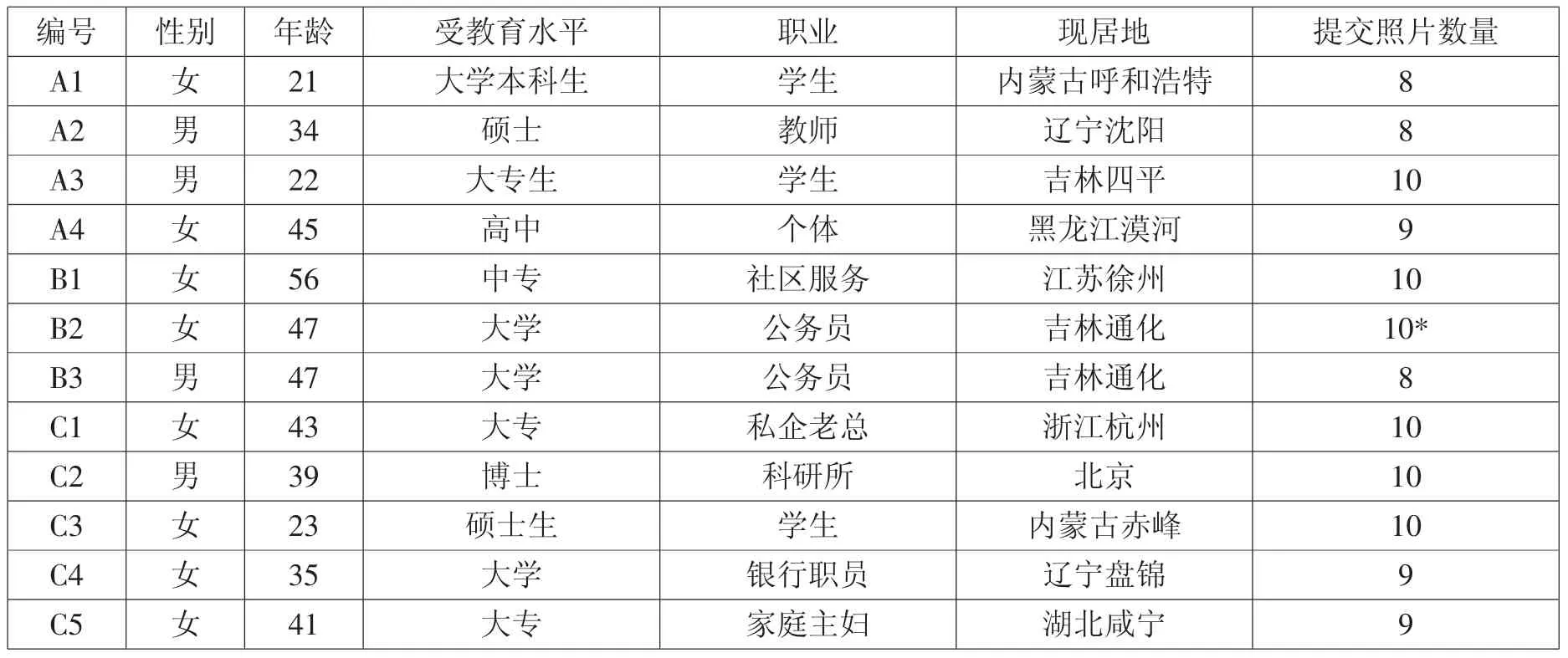

表1 受访者基本信息表

(二)讲故事与构念提取

受访者共提交121 张图片,7 天后对他们进行访谈,围绕他们自己提交的图片开始讲故事,主要围绕图片的内容和感受来讲述,从这些故事中抽取主题。由于受访者提交的图片中有一些构念是重复的,为了避免故事主题雷同,汇总故事主题时删去了重复的主题,如表2所示,共121 个主题。这些主题都是受访者依据图片讲故事中清晰呈现的,是室韦乡村旅游的典型性符号因素,这些符号于受访者而言,具有重要意义,因为正是这些符号的存在,使得他们在室韦的乡村旅游体验更丰满、更独特、更别致、更难忘。

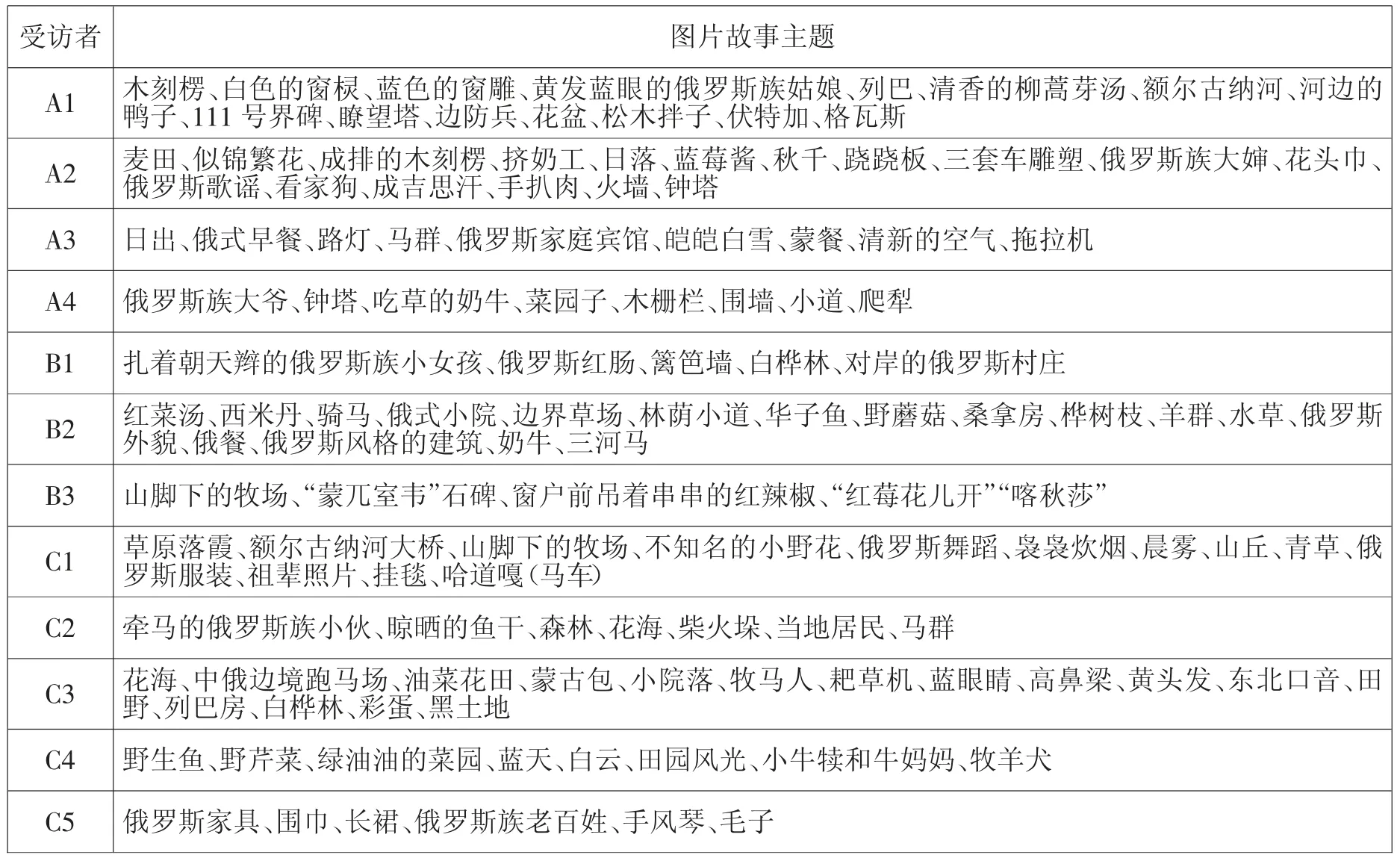

表2 受访者提交的图片故事主题汇总表

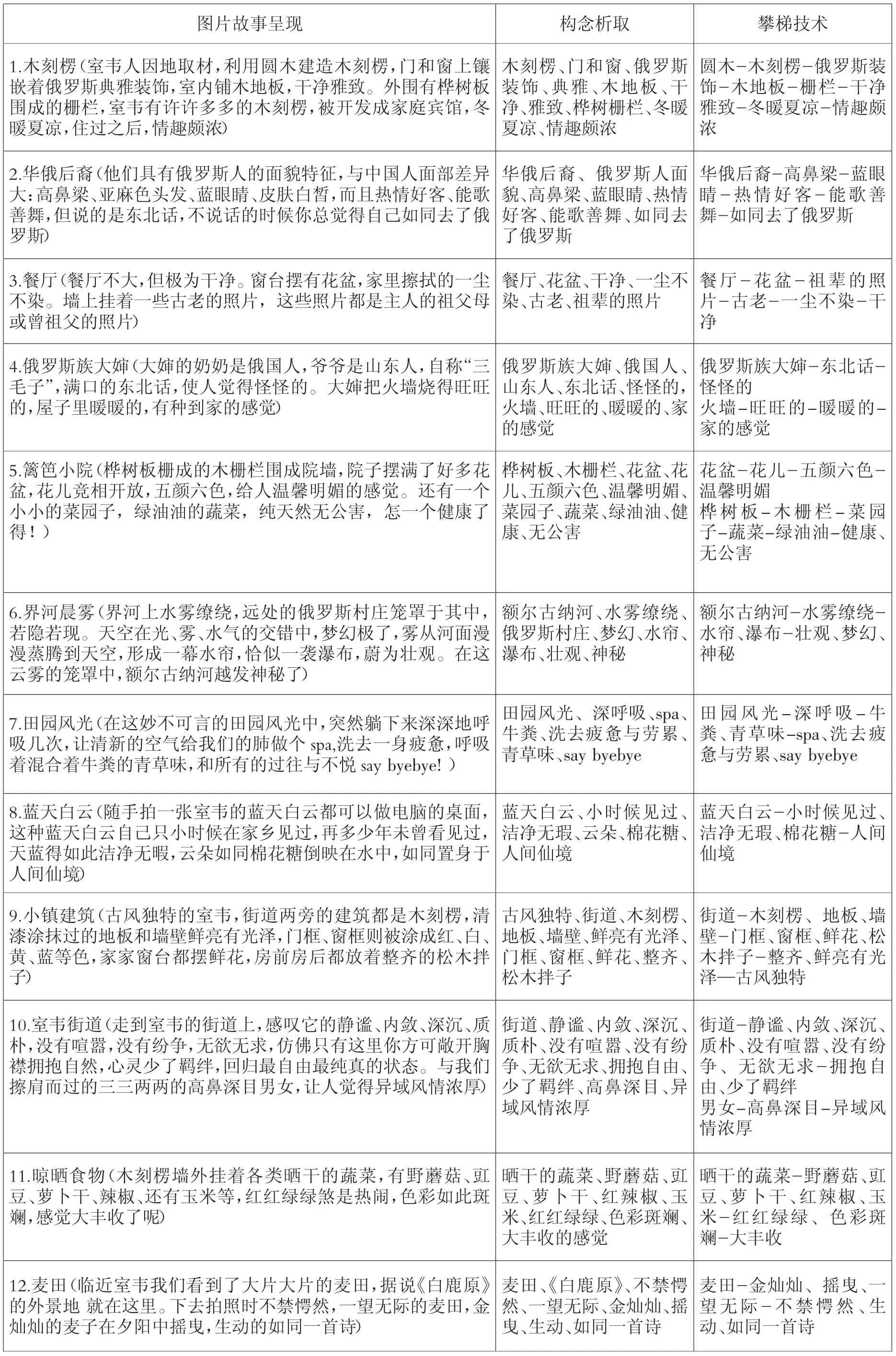

受访者选取的照片都是在室韦有感同身受的,抑或是室韦的旅游体验触动其内心世界时才会抓取镜头做瞬间截取。由于篇幅所限,每张照片呈现的故事就不再一一列举了。表3共罗列了15 张具有代表性的图片及其呈现的故事,然后从故事中析取反映室韦乡村旅游典型性符号元素的构念,最后利用攀梯技术深度挖掘受访者的相关构念,进一步激发受访者对图片核心主题的体验与感受,厘清构念与构念之间的关系,在此基础上最终描摹出旅游者的共识地图[10]。

表3 照片与呈现的故事构念汇总表

13.吃草的奶牛与三河马(山脚下的牧场里,成群的奶牛和三河马低头安静地吃着草,各个膘肥体壮,尤其那些不受羁绊的骏马,吃吃走走,走走停停,亮呦呦的鬃毛随意地顺着脊骨垂下,妩媚动人,如同河边的姑娘羞涩地梳理自己的乌黑长发,这一刻,恍惚看到了“性感”二字)?奶牛、三河马、安静、膘肥体壮、骏马、不受羁绊、鬃毛、亮呦呦、随意、妩媚动人、羞涩、乌黑长发、“性感”奶牛、三河马-膘肥体壮-安静骏马-鬃毛-亮呦呦-随意-乌黑长发-不受羁绊、妩媚动人、“性感”14.俄罗斯族歌舞演出(恰巧赶上俄罗斯歌舞演出,华俄后裔们个个能歌善舞,聆听着“红莓花儿开”“喀秋莎”等歌曲,与我们一起牵着手,转着圈,舞蹈着,这种热闹和红火,感染着每一个人,太难忘了)能歌善舞、歌舞演出、“红莓花儿开”“喀秋莎”、热闹、红火、难忘能歌善舞-歌舞演出-热闹、红火-难忘15.秋千(室韦几乎家家户户的院子里都有一个秋千,没事的时候坐在秋千上,在这一摇一晃中发一下呆,打发一下时间,或者回忆一下童年,还可以细细品味这慢慢悠悠的时光)秋千、发呆、打发时间、回忆童年、品味慢时光秋千-发呆-打发时间、回忆童年、品味慢时光

使用攀梯技术,对受访者的故事进行进一步的挖掘,对获得的构念间的关系展开探寻式的追问,目的是获取构念间的关系网络。在访谈过程中,运用攀梯技术,共获得379 个构念,表3中共展示132 个构念。这132 个构念是受访者提及的次数比较多的构念,如“木刻楞”“华俄后裔”“木栅栏”“火 墙”“高 鼻 梁”“蓝 眼睛”“花 海”“静谧”“秋千”“异域风情”等都是受访者提及的次数比较多的构念,是受访者在室韦进行乡村旅游的凭借与具体感受。

(三)建立共识地图

利用攀梯技术获得的379 个构念并不是都可以进入认知地图的,Zaltaman 指出,至少是1/3(本研究为4 人)的受访者提及的构念或者是1/4(本研究为3 人)的受访者谈及的构念与构念间的关系方可纳入认知地图中。建立认知地图的关键是识别起始构念、关联构念、终结构念。起始构念是我们思考的起点与开端,在构念关系中它们是产生其他构念的依托和凭借。在上述构念的提取中可以看到起始构念是在室韦体验的对象物,在对这些对象物的感受和体验中引发出连接构念和终结构念。关联构念在构念关系中起着承上启下的作用,它们在被一种构念影响的同时也影响着其他构念。终结构念一般为构念最终的指向、最终的结果,如一位受访者根据木刻楞的图片所呈现的故事:

“室韦人因地取材,利用圆木建造木刻楞,门和窗镶嵌着俄罗斯的典雅装饰,室内铺木地板,干净雅致。外围有桦树板围成的栅栏,室韦有许许多多的木刻楞,被开发成家庭宾馆,冬暖夏凉,住过之后,情趣颇浓”。

在这个故事陈述中,可以看出“圆木”“木刻楞”“俄罗斯装饰”“木地板”“栅栏”是初始构念,“情趣颇浓”是终结构念,“干净雅致”“冬暖夏凉”是连接初始构念和终结构念的关联构念。

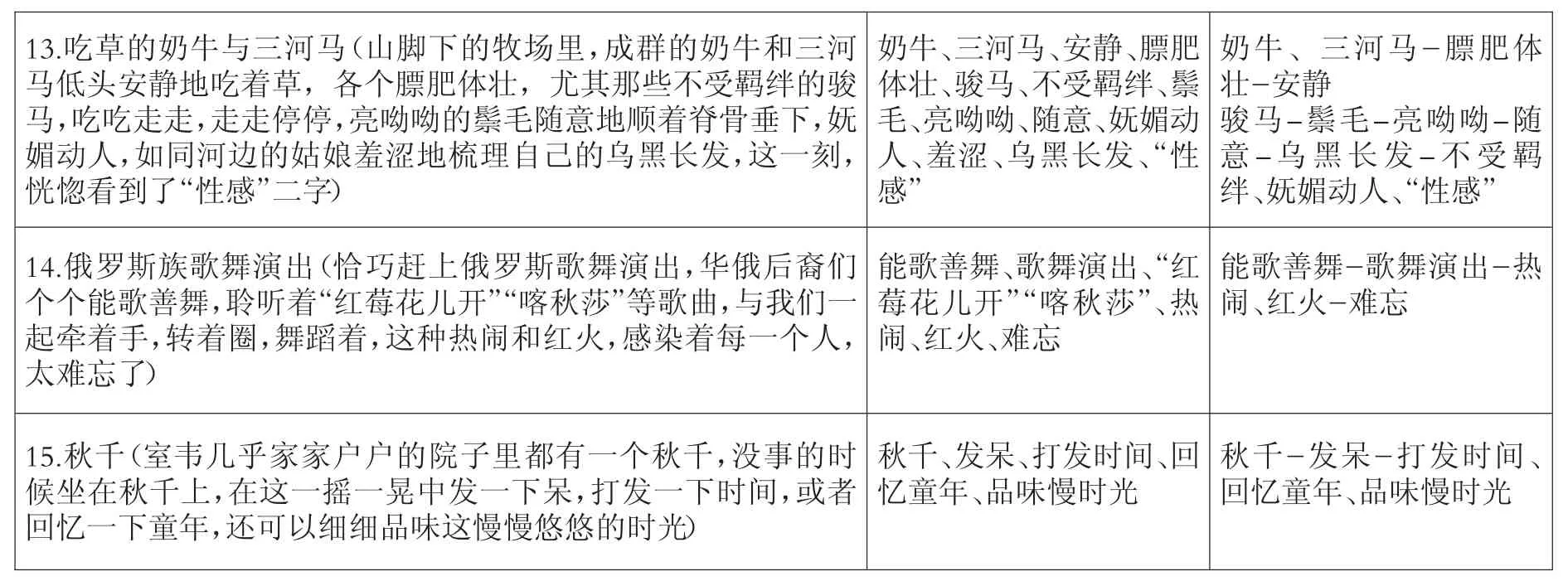

按照这一分析过程,分析其他故事中的不同构念类型,得到旅游者在室韦旅游的共识地图,如图1所示。单独的构念在表达意义方面极为有限,需要借助与其他构念的关系来揭示更为丰富的意义内涵。共识地图表明了构念之间的关系,构成完整的网络图表明受访者的思考过程,在这种思考中,看到了一种构念如何引发另一种构念,建立起构念间的连锁反应关系;也看到了室韦的乡村旅游中的不同符号元素带给游客不同认知、情感的体验过程。

图1 室韦乡村旅游典型符号性元素共识地图

(四)室韦乡村旅游典型性符号元素的析取

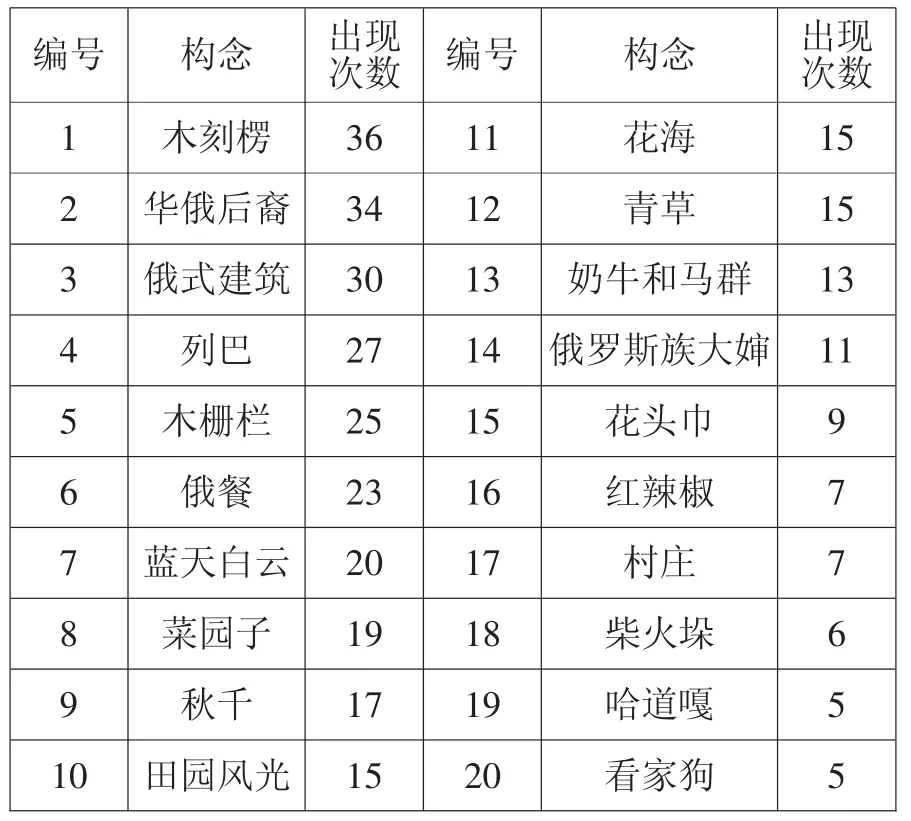

室韦乡村旅游典型性符号元素是旅游者在室韦展开旅游的基础和评价,通过与这些符号性元素的接触,旅游者获得了别样的感受和体验。表4是室韦乡村旅游中典型性符号元素,按照访谈中构念出现的频率析取,所以对上述构念中表达感受和体验的构念做了剔除。从中可以看到排在前面的构念是“木刻楞”“华俄后裔”“列巴”“木栅栏”“俄餐”“蓝天白云”等。它们是室韦乡村旅游必不可少的符号性元素,是室韦独特地方性的根本所在,是营造自身独特地方感的基础,更是室韦发展旅游的根基命脉所在。一旦这些典型的符号性元素丧失,室韦的旅游特色将消弭殆尽。

表4 室韦乡村旅游中典型符号性元素

结 论

“木刻楞”“华俄后裔”“列巴”“木栅栏”“俄餐”“蓝天白云”等成为室韦乡村旅游的典型性符号元素,是游客对室韦地方感体验中的重要内涵和组成部分,是游客地方感的产生、依赖、保持的基本凭借,是室韦地方性区别于其他地方性的独特元素。近年来室韦的旅游开发中,商业化倾向极为严重,大刀阔斧地植入了一些与构建当地的典型性符号元素相冲突的因素,这对室韦未来的旅游发展势必会产生不可估量的影响。在旅游体验同质化的当下,旅游开发实践盲目跟风,“大而全小而全”的余声一浪高过一浪,地方特质流失殆尽,游客地方感日渐消弭,凸显地方性特色的差异性旅游体验弥足珍贵,而本研究所析取的室韦乡村旅游的典型性符号元素则是保持室韦旅游具有独特性的根本所在,理应在旅游开发中精心呵护、让其茁壮成长。