金融集聚与产业集聚的耦合协调度比较研究

2019-12-30陈景森高明

陈景森 高明

〔摘要〕 金融集聚与产业集聚的协调发展对推动区域经济建设和城市化进程提供了现实意义和理论价值。文章以中国十大城市群作为研究对象,通过构建金融集聚与产业集聚的水平评估指标体系和协调发展划分标准,采用熵值法、集聚能力评级模型和耦合协调度模型分别对中国十大城市群及其包含城市的金融集聚能力、产业集聚能力以及两者的耦合协调度进行测算,并利用ArcGIS软件对其协调发展水平进行空间分异展示。结果表明:中国十大城市群耦合协调度呈现“中间低,四周高”的空间格局,经济发展水平越高的城市群,其耦合协调度也相对较高;城市群和城市群内具体城市的耦合协调度存在较大差异,即使是已经形成集聚效应的城市群,其内部的城市总体呈现出“领导—跟进”式发展,具体表现为发达城市带动周边欠发达地区实现高质量的经济增长;城市群内包含的城市协调发展并非同步,金融集聚效应与产业集聚效应在不同城市发挥的作用不一致,第二产业占比越大的城市,产业集聚效应越明显。

〔关键词〕 金融集聚;产业集聚;耦合协调度;中国十大城市群

〔中图分类号〕F832.7; F121.3〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2019)06-0058-16

引 言

改革开放以来,中国经济飞速发展,尤其是经济全球化的加速进行,我国经济迎来了新的历史机遇。城市化进程的加快,使不同性质、规模、功能的城市集聚在一起,加速了金融服务和基础产业向城市群的集聚,极大地推动中国城市化的发展进程[1]。城市化发展带来的要素集聚对产业优化升级具有明显的正向推动作用[2],产业结构的优化升级不仅有助于降低区域交易成本[3],推广新技术的应用[4],还能加速社会资源的流通。产业集聚所带来的市场需求变动、信息交换以及资源流通,对经济增长起着极其重要的推动作用。而金融行业的发展与成熟所带来的资金、信息、技术等同样会促进经济的发展,金融机构之间通过提高技术创新水平[5]、刺激相关产业的关联效益、规模效益和集聚效益[6],进而调整产业结构的发展方向[7]。由此可见,产业集聚的形成和发展为金融集聚奠定了基础,其提供的基础设施、优质资源对金融集聚的形成与扩大起着重要的影响作用。同样金融集聚对产业集聚的发展也会产生促进的反作用力,金融集聚所带来的资金流通、财政机制、信息共享为产业集聚提供了发展动力,两者相互作用、互相影响,即区域金融集聚和产业集聚具有空间自相关性[8],金融集聚水平和产业结构之间存在长期的均衡关系[9]和耦合协调性[10]。因此有必要深入探究金融集聚与产业集聚的耦合关联机制,探讨两者之间发展的背后逻辑。

当前对金融集聚与产业集聚的研究还处于初始阶段,关于金融集聚与产业集聚协调发展的研究更是凤毛麟角。已有研究发现金融集聚和产业集聚可以促进经济增长,但是两者之间的相关关系却较少引起学者的关注,同时尚未确定金融集聚和产业集聚的协同发展对城市化进程和经济增长的作用大小。本文尝试探讨产业集聚的形成能否促进金融集聚的进一步发展,金融集聚的发展能否增强产业集聚效应,它们之间是如何影响经济发展,以及它们发展的协调性能否更加有效率地实现经济增长。因此研究金融集聚与产业集聚的协调性不仅是当前亟待解决的问题,而且有利于制定合理的金融布局和高效的产业发展政策,为我国区域经济的高质量发展提供借鉴意义。

一、 文献综述

关于金融集聚相关理论的研究,学者们从不同视角展开研究。金融集聚指的是在金融资源和空间地理相适应、整合的情况下,在一定区域范围以集聚形式存在的金融机构[11](3-4)。从规模经济角度来看,加强金融机构之间的协调合作,能够降低融资成本以及提高信息流动[12](134);从“路径依赖”角度来看,Porteous通过一系列工具解释了区域金融中心的发展历程[13](68-93);从供给和需求角度来看,金融集聚可以获得大量的专业劳动力和集中的金融服务,有利于减少各地区之间信息不对称的逆向选择[14];从规模效应角度来看,金融集聚不仅能提高区域资源的有效配置,加快本地资金的流动速度,而且还会影响不同区域的资金转移[15]。此外,部分学者运用不同的模型理论研究金融集聚。Baldwin等构造出区域之间的LS模型,主要探讨区域内经济增长与空间分布对金融集聚的影响,研究表明金融集聚不僅能加快本辖区的经济增长,而且还会影响邻近地区的经济发展。[16]王宇等通过构建金融集聚的动态随机一般均衡模型以及对模型结构参数的校准和贝叶斯估计,发现加快金融基础设施建设,引入金融管理制度创新机制有利于金融集聚的进一步发展。[17]

关于产业集聚的研究最早萌芽于19世纪末,当时马歇尔提出“内部经济”和“外部经济”两个重要的概念,从而开启了产业集聚研究的新视角[18]。Poter最早提出“产业集群”的概念,认为产业集群是在特定区域地理上的集中,由相关厂商及机构组成的群体,彼此之间既有竞争又有合作的关系[19]。而Krugman认为产业集聚是不同产业在规模效益递增、空间集中和路径依赖下形成的[20]。随着理论研究的不断深入,中国学者更加侧重于用实证的方式研究产业集聚。杨仁发基于空间集聚理论和新经济地理学,利用GMM方法分析我国地级及以上城市不同产业的集聚对地区工资水平的差异,研究发现制造业集聚和服务业集聚都对地区工资水平具有显著性作用。[21]任阳军等通过构建SYS-GMM动态面板模型分析产业集聚与绿色全要素生产率的关系,结果表明不同产业的集聚主要采用提升绿色技术效率的方式提高绿色全要素生产率。[22]张云飞将注意力集中到山东半岛城市群的制造业行业,利用动态面板广义矩估计方法实证发现城市群内产业集聚与经济增长存在门槛效应,呈现倒“U”型曲线的特征。[23]

在协调度的研究中,国外学者Hermann提出系统要素之间的协调性直接决定系统在临界区域的发展结构,各个子系统之间的协调发展是系统实现良性运转的基本条件[24](25);Bossilkov等测度了墨尔本港工业区的水处理费用,进而得到工业区水循环利用的具体协调效果[25]。国内对于协调度的研究更多是从应用层面展开,柴攀峰等利用协同发展理论,对长三角城市群的经济联系、经济能级和产业协调发展三个方面进行测度,发现长三角城市群的发展模式由单一中心逐渐转变为多中心化,这种多核心圈层的发展结构有利于发挥更明显的协同效应[26];彭耿等利用2007—2012年武陵山片区的数据,研究不同城市的经济协同发展状况,结果表明武陵山片区整体的经济协同程度不高,但是所有区域的经济子系统协同度都呈现上升的走向[27]。

综上所述,当前关于金融集聚、产业集聚以及协调度的研究逐渐丰富和深入,但仍存在以下几点不足:第一,关于城市群的研究主要侧重于金融集聚或产业集聚的某一方面,而关于两者之间的相关关系研究较少;第二,对于金融集聚或产业集聚的研究集中在单个城市群或单个省份,研究范围相对较小;第三,当前关于金融集聚与产业集聚之间的协调发展研究主要是运用定性的研究方法,而定量研究还相对较少;第四,当前研究并未解释金融集聚与产业集聚的相关关系,这两者是如何互动影响以及它们的协调发展对经济增长是正相关还是负相关关系;第五,已有研究尚未澄清产业结构的优化升级能否加强金融机构的布局,同时没有澄清金融集聚的发展能否促进以及如何促进产业结构的调整速度和效率。由此可知,关于金融集聚与产业集聚的耦合协调度研究还有较大的提升空间。本文以中国十大城市群的104个城市为研究对象,采用熵值法和耦合协调度模型进行测算,进而从定量的角度分析、比较、揭示中国十大城市群的金融集聚与产业集聚的协调发展关系,为区域经济增长和城市化进程提供参考。

二、 研究设计

(一) 研究范围

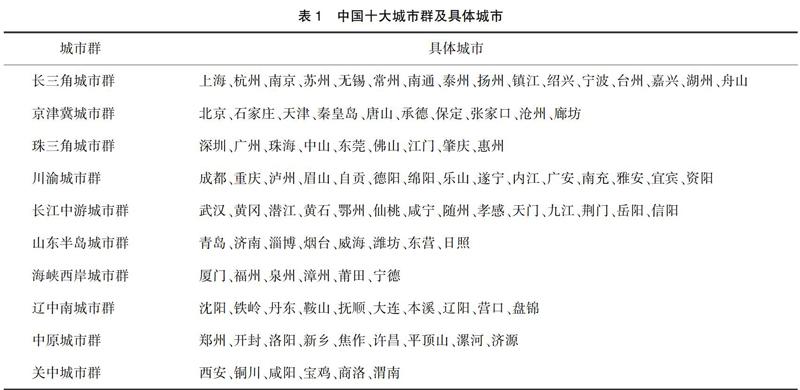

肖金成、袁朱[28]认为中国十大城市群的划分依据是以一个或几个城市为核心,由至少3个县级及以上城市构成的区域联合体。本文以此为依据进行划分,中国十大城市群及其包含的具体城市如表1所示。

(二) 测算方法

1. 数据来源

由于金融集聚与产业集聚所包含的数据比较广泛,本文的指标除了住户存款余额和年末常住人口的数据来源于2017年各城市的《国民经济和社会发展统计公报》之外,其余各个指标的数据均来源于《中国城市统计年鉴》(2018年),其中仙桃市、潜江市、天门市的数据均来源于《湖北统计年鑒》(2018年),济源市的数据来源于《河南统计年鉴》(2018年)。

2. 数据标准化及指标权重的计算

(1) 构建指标数据矩阵:

搜集中国十大城市群具体包含城市的指标数据,由于各个指标具有不同的性质属性,致使指标之间的衡量标准千差万别。为了使不同数据具有可比性,因此对所搜集到的数据进行无量纲化处理,从未保证测算结果的有效性和一致性。假设存在n个城市和m个评估指标,其指标数据矩阵为:

X=Xijn×m(0≤i≤n,0≤j≤m)(1)

(2) 对指标数据进行无量纲化处理:

Zij=Xij∑ni=1X2ij或者Zij=1Xij∑ni=11Xij2(2)

(3) 计算第i个城市的第j项指标在该指标中的比值Pij:

Pij=Zij∑ni=1Zij(3)

(4) 确定第j项指标的熵值Ej:

Ej=-1ln(n)∑ni=1(PijlnPij)(4)

(5) 计算第j项指标的熵权Wj:

Wj=1-Ejm-∑mj=1Ej(5)

3. 构建集聚能力评级模型

ft=∑mj=1(Wj×Zij)(6)

4. 耦合度模型

金融集聚与产业集聚的协调度反映了金融集聚与产业集聚发展到一定的条件时,两者之间所呈现的协调程度大小。设定金融集聚与产业集聚在时刻t(本文的t指2017年)的综合得分分别为f(r,t)和f(c,t),同时借助物理学中的容量耦合系数模型[29]来计算协调系数,定义为:

CI=f(r,t)×f(c,t)f(r,t)+f(c,t)2(7)

协调度(CI)反映的是金融集聚与产业集聚在时刻t的协调程度。其中,CI∈0,1,若CI的值越趋向1,协调度越大,说明金融集聚与产业集聚的协调发展程度越高;反之,则说明协调程度越低。用这种方法虽然能在一定程度上反映两者之间的协调程度,但是无法客观真实地反映两者之间的实际发展水平。因此,本文引入更准确的耦合协调度模型来测量两者之间的协调度。

5. 耦合协调度模型

由于金融集聚与产业集聚两个系统之间存在动态、不平衡的特性,这种不断变化的差异致使协调系数不能有效、真实反映两个系统的综合集聚水平能力。为了更准确反映2017年各个城市群集聚能力,引入协调度来衡量金融集聚与产业集聚协调发展程度。即:

Dt=CI×F(8)

F=α f(r,t)+β f(c,t)(9)

其中,Dt为协调度,CI为协调系数,F为t时刻金融集聚与产业集聚综合发展水平,α、β为权数。

同时假设金融集聚与产业集聚具有相同的权重,即α、β权数都取0.5,代入得:

Dt=4f(r,t)×f(c,t)(10)

其中,Dt∈0,1,若Dt的值越接近1,说明金融集聚与产业集聚的协调发展程度越高,越有利于形成高效的协调发展模式,即系统之间越趋于有效结构发展;反之,若Dt越趋于0,则说明协调程度越低,两个系统之间越难有效开展协同活动。

(三) 指标体系的构建

为了全面、准确、客观地测度中国十大城市群的金融集聚和产业集聚水平,构建科学有效的评价指标是必不可少的。当前评价集聚水平的方法主要包括单指标法和综合指标法。比如徐沈采用的是单指标法,通过空间基尼系数、行业集中度和HI指数的方法测度我国当前的金融集聚发展水平[30];茹乐峰等利用综合指标法,分别从金融背景、金融密度、金融规模和金融深度这4个方面出发,选取10个指标测度我国中心城市的金融集聚水平[31]。

在选取衡量金融集聚水平指标方面,已有文献普遍认为金融业的从业人员总数、年末金融机构各项存款和贷款余额能够直接有效地反映金融集聚水平。而地区生产总值和人均地区生产总值作为一个地区的经济发展状况,与金融行业发展密不可分,这些指标主要反映金融集聚形成的基础条件;而城乡居民储蓄规模、人均储蓄额、人均金融水平以及金融机构各项存款和贷款总额占地区生产总值的比重则可以代表居民在金融方面的活跃程度。

由于本文研究的是金融集聚与产业集聚的关系,因此在衡量产业集聚水平的指标方面选用的是第二产业从业人员比重和第三产业从业人员比重,这两个指标能够较好地反映产业集聚过程中发挥“主力军”的人员数量。采用第二产业和第三产业分别占GDP比重反映地区经济水平受产业结构的影响程度。外商投资额能有效地反映我国对外开放对产业集聚的影响。固定资产投资、社会消费者零售总额、主营业税金及附加作为产业集聚的基本条件,是衡量产业集聚水平必不可少的重要指标。基于上述阐述以及结合本文研究的实际问题,构建出本文的指标体系(详见表2)。此外,需要注意的是各指标权重的值指的是第j项指标的熵值Ej。

对两个系统的协调发展进行类型上的界定,将协调等级划分为四个层次:当0.25≤Dt时,表明中国十大城市群的金融集聚与产业集聚发展为极度耦合协调;当0.2≤Dt<0.25时,表明中国十大城市群的金融集聚与产业集聚发展为高度耦合协调;当0.15≤Dt<0.2时,表明中国十大城市群的金融集聚与产业集聚发展为中度耦合协调;当Dt<0.15时,中国十大城市群的金融集聚与产业集聚发展为低度耦合协调。依据协调关系即:金融集聚得分f(r,t)与产业集聚得分f(c,t)的大小判定协调发展类型,划分为金融集聚能力相对发展滞后型(Ⅰ级)、金融集聚能力和产业集聚能力同步发展型(Ⅱ级)和产业集聚能力相对发展滞后型(Ⅲ级)。同时将协调发展模式划分为嵌套型、带动或追赶型、现代型和传统型这4种协调等级,具体划分标准如表3所示。

四、 结果与分析

(一) 计算结果

中国十大城市群的金融集聚与产业集聚水平的各项指标权重可由熵值法得到,即通过公式(1)至公式(5)的计算可以得出各指标的权重(表2)。其次,利用集聚能力評级模型、耦合度模型和耦合协调度模型,即通过公式(6)至公式(10)计算得出中国十大城市群及其包含城市的金融集聚得分、产业集聚得分以及金融集聚与产业集聚发展的耦合协调度。根据表3的协调度划分标准将中国十大城市群及其包含的城市划分到相对应的协调等级,具体结果如表4所示。

从表4的协调发展数量来看,2017年中国十大城市群包含的104个城市中金融集聚能力相对发展滞后型(Ⅰ级)的城市占51个,产业集聚能力相对发展滞后型(Ⅲ级)的城市占53个,说明这两种类型所占的比重相差不大。但是不存在金融和产业集聚能力同步发展型(Ⅱ级),说明金融集聚和产业集聚较难实行同步发展。从协同发展的质量来看,中国十大城市群包含的具体城市的金融集聚和产业集聚发展水平参差不齐。整体而言,城市群中所包含的城市其产业集聚能力相对于金融集聚能力更为滞后。为了更直观考察不同城市群的协同发展情况,运用ArcGIS软件对中国十大城市群内具体城市的协调发展类型进行空间分异展示(详见图1)。

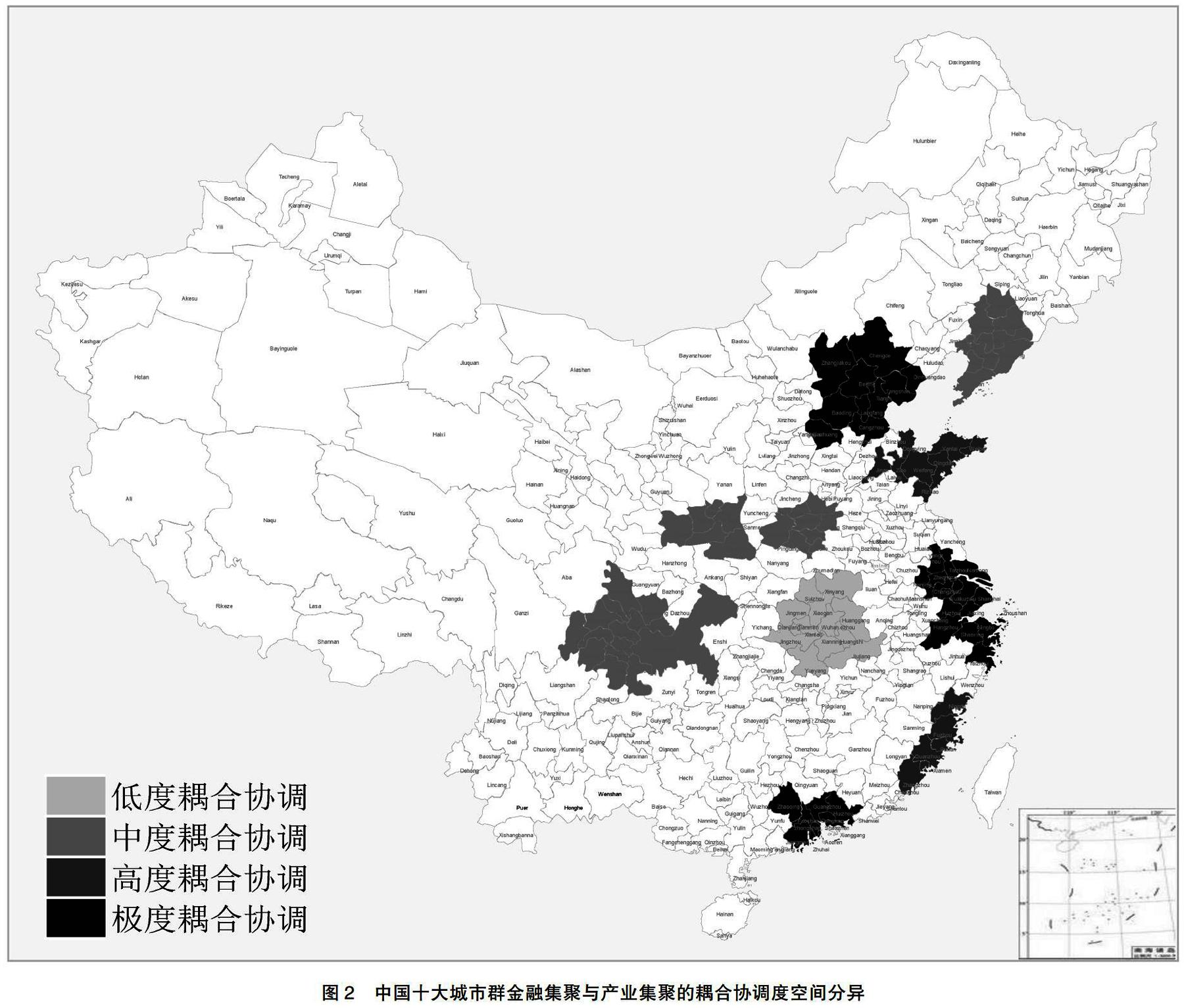

从表4的城市群耦合协调度可以发现,2017年各个城市群的耦合协调度存在较大差异,不同的城市群之间的金融集聚与产业集聚协调度不尽相同。其中京津冀、长三角和珠三角城市群的金融集聚和产业集聚发展属于嵌套型极度耦合协调阶段;海峡西岸、山东半岛城市群的金融集聚和产业集聚发展处于带动型高度耦合协调阶段;辽中南、中原、关中、川渝等四个城市群的金融集聚和产业集聚发展处于现代型中度耦合协调阶段;唯一一个处于传统型低度耦合协调阶段的是长江中游城市群。为了更直观、清晰考察不同城市群的集聚水平能力,运用ArcGIS软件对中国十大城市群金融集聚与产业集聚的耦合协调度进行空间分异展示(详见图2)。

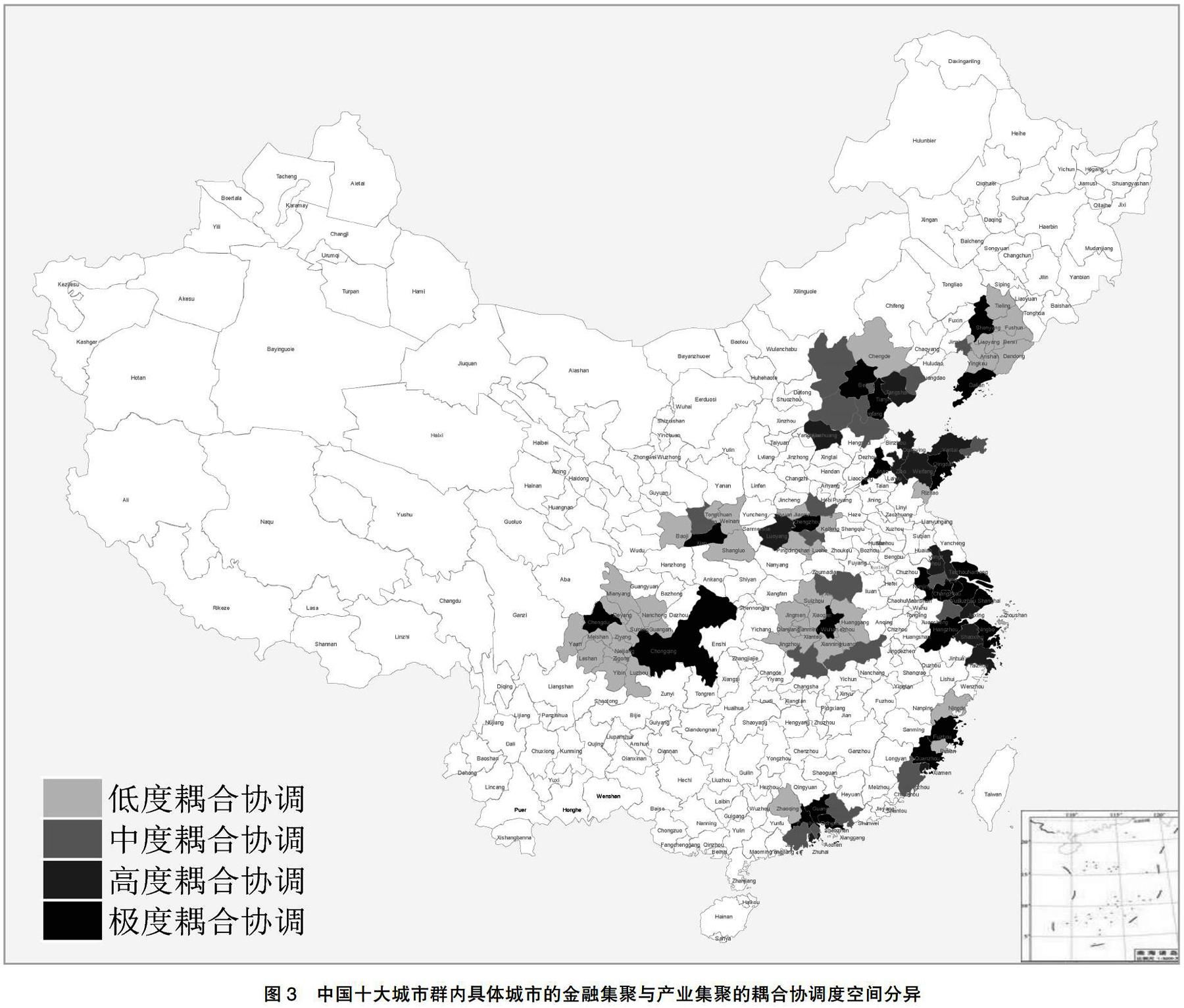

与此同时,通过表4各个城市之间的耦合协调度可以看出,2017年十大城市群内具体城市的金融集聚和产业集聚耦合协调度大小差异显著,位于同一个城市群内的各个城市,其耦合协调度的差异也很明显。即使是处于极度耦合协调阶段内的城市群,其内部的城市也有处于低度耦合协调阶段,比如上海市和舟山市同样属于长三角城市群,处于极度耦合协调阶段的上海市的金融集聚和产业集聚耦合协调度为0.652,而处于低度耦合协调阶段的舟山市仅为0.1363,两者相差接近4倍。相类似的是处于低度耦合协调阶段的城市群,其具体城市也有处于极度耦合协调阶段,最典型的就是处于低度耦合协调阶段的长江中游城市群,其包含的武汉处于极度耦合协调阶段。为了更直观地看出不同城市群内具体城市集聚水平的空间分异,运用ArcGIS软件对中国十大城市群内具体城市的金融集聚与产业集聚的耦合协调度进行空间分异展示(详见图3)。

(二) 结果分析

为深入分析并阐释金融集聚和产业集聚发展的相关关系和背后逻辑,结合表4、图1、图2和图3进一步分析中国十大城市群及其包含城市的金融集聚、产业集聚和耦合协调度所呈现出来的结果,具体分析如下:

1. 长三角城市群处于“一超多强”的嵌套型极度耦合协调阶段

长三角城市群地处沿海、沿江的发达地带交汇处,由于先天优越的地理位置加上产业基础牢固,长三角城市群的集聚效应显著,耦合协调度是所有城市群中最理想的。其中,上海的金融集聚与产业集聚的耦合协调度为0.652(详见表4),是杭州(耦合协调度水平在长三角城市群排名第二)的1.6倍,说明上海的金融产业和产业行业的发展相当协调。具体原因在于上海证券交易所是中国大陆两所证券交易所之一,为金融行业的发展提供了金融基础,极大地活跃了金融产业的发展。而上海产业集聚水平高的原因在于各产业的发展水平迅速且基数大。在2018年的《上海蓝皮书:上海经济发展报告》中指出上海的汽车制造业是六大重点工业行业中利润最高的产业、软件和信息技术服务业的增速最快[32]。由图3可知,长三角城市群内部包含的城市基本上处于金融集聚与产业集聚极度耦合阶段和高度耦合阶段,比如南京、苏州、杭州的耦合协调度都在0.4左右,但仍然存在个别城市处于低度耦合阶段,比如舟山市。这说明以上海为首的超大城市以及南京、杭州特大城市已经形成“一超多强”的耦合协调阶段,但是这些高水平的耦合协调城市并未充分发挥带头示范的辐射效应,尚未带动低度耦合阶段的城市实现跨越式发展。

2. 京津冀城市群处于“双核互动”的嵌套型极度耦合协调阶段

由图3可知,京津冀城市群从整体结构上看处于“双核互动”阶段,即以北京和天津为两大核心城市。这两大核心城市的金融集聚和产业集聚的耦合协调度都很高,尤其北京的耦合协调度是所有城市中最高的。北京作为全国的政治和经济中心,对经济发展规划有较为前瞻性的顶层设计,能够从宏观上把握金融行业和相关产业的发展方向。而天津作为直辖市拥有独特的优质资源和发展环境,同时天津与北京相邻,两地资源共享、互相促进金融和产业的协同发展。由图2可知,京津冀城市群处于极度耦合协调阶段,从城市群整体上看,该城市群的金融集聚与产业集聚协调度是相当高的,但是从京津冀城市群内部各个城市来看,除了北京和天津的耦合协调度较高之外,其余城市的耦合协调度都有待提高,远远低于北京、天津的水平。由此可知,作为核心城市的北京和天津不仅要强化两个地区的交流互动,同时还应该与城市群边缘地区共享发展成果。

3. 珠三角城市群处于“中心辐射”的嵌套型极度耦合协调阶段

珠三角城市群在整体结构上形成了以深圳为中心的“中心辐射”式发展,整个城市群处于高水平的金融集聚能力、产业集聚能力以及协同发展处于极度理想状态。由表4和图1可知,金融集聚和产业集聚高度集中在广州和深圳地区,并且相对于产业集聚而言,深圳的金融集聚水平明显更高。主要原因在于深圳市作为我国改革开放最先设立的经济特区之一,对外开放程度不断扩大,加上国家政策的扶持,成功吸引了大量境外资金、技术、人才和管理经验,加速了经济特区的经济发展。此外,深圳证券交易所作为中国大陆两所证券交易所之一,对深圳的金融发展起着无可比拟的作用,因此发挥出了“龙头老大”的带动作用。由表4和图3可知,广州、深圳、佛山和东莞的金融、产业发展协调度远远高于同一城市群内的其他城市,这些高水平、耦合协调度理想的城市所提供的基础设施带动着其他欠发达城市的整体发展。

4. 川渝城市群处于“虎头蛇身”的现代型中度耦合协调阶段

由图3可知,川渝城市群从总体上看属于“虎头蛇身”类型,川渝城市群除了重庆、成都两个特大城市经济规模大、发展水平高,属于金融集聚和产业集聚极度耦合水平之外,其余城市由于规模小,发展水平低,并且都处于低度耦合协调阶段,大大拉低了川渝城市群整体协调水平,这也是导致川渝城市群处于现代型中度耦合协调的原因。由表4和图1可知,重庆和成都属于金融集聚能力相对产业集聚能力发展滞后型,一方面由于这两个城市地处内陆,吸引外资的能力有限,另一方面可能是金融基础设施不齐全和整体的金融环境不活跃所导致的。

5. 长江中游城市群处于“中心圈层”的传统型低度耦合协调阶段

由图3可知,长江中游城市群以武汉市为核心城市,形成“中心圈层”的低度耦合发展模式。武汉凭借着优越的地理位置、四通八达的交通、丰富的科技教育资源以及相对成熟的产业体系,成为长江中游城市群经济实力和辐射影响力最强的城市。由表4可知,只有九江、信阳和岳阳这三个城市的耦合协调度为中度耦合协调,剩余的城市全部都为低度耦合协调,这也是长江中游城市群在十大城市群中唯一一个处于低度耦合协调阶段的原因。因此长江中游城市群要加大武汉市作为中部地区最重要经济中心的核心带动力,发挥不同地区的资源优势,提高周边城市的金融集聚和产业集聚的水平。

6. 山东半岛城市群处于“双中心联动”的带动型高度耦合协调阶段

由图3可知,山东半岛城市群形成了以济南、青岛为区域“双中心城市”,山东半岛城市群处于高度耦合协调阶段。从济南和青岛市的耦合协调度可知,这两个城市都处于极度耦合协调阶段,说明这两个城市的金融集聚和产业集聚是“并驾齐驱”的,二者的良性发展有利于带动该城市群内其他城市的经济发展。但是由表4和图1可知,虽然济南和青岛市的耦合协调度为极度,但是这两个城市的金融集聚和产业集聚水平都处于0.1左右,集聚水平并不高,说明这两个城市的经济发展还处于较弱的阶段,尚未完全发挥地域优势,需要进一步加大对金融基础设施建设和产业优化转型。

7. 海峡西岸城市群处于“条状形”的现代型中度耦合协调阶段

由于海峡西岸城市群基本是由沿海的城市构成,从空间布局和耦合协调度来看属于“条状形”的现代型中度耦合协调阶段。海峡西岸城市群是海峡经济区的核心地区,由于与中国台湾相邻的特殊地理位置,国家层面明确提出加强海峡西岸和其他台商投资的经济发展,通过不断吸引各种优质资源和加强不同区域之间的交流合作进一步形成金融集聚和产业集聚圈。这种独特的地缘经济利益有利于提高海峡西岸城市群的金融和相关产业的发展,比如福州作为福建省的省会,其装备制造、电子信息等技术密集型行业的产业技术较为成熟,已经形成具有一定规模的电子信息、汽车、冶金、纺织等产业集群。而泉州的经济总量是所有海峡西岸城市群中最高的,其中很重要的原因在于发达的临港经济,不仅加快了进出口贸易的速度,提高资金和资源的流动性,而且还拉动了相关产业的协同发展。

8. 辽中南城市群处于“点轴式”的现代型中度耦合协调阶段

由图1可知,辽中南城市群在总体结构上处于“点轴式”发展,形成了沈阳、大连、鞍山、抚顺等轴线式发展态势。辽中南城市群作为全国最大的综合性重工业基地,其第二产业在全国占有很大比重,产业集聚能力较强。整体而言,金融行业的发展滞后于各产业的发展水平,一方面是由于历史原因造成的,另一方面也是因为国家层面实施东北老工业基地振兴战略所导致的产业集聚水平的提升。由表4和图3可知,在辽中南城市群内部的具体城市中,耦合协调度较高的主要是沈阳和大连。沈阳是东北的经济、交通和信息中心,而大连是东北地区最大的港口城市和对外贸易口岸。

9. 中原城市群处于“双核牵引”的现代型中度耦合协调阶段

中原城市群作为中国第一个内陆城市群,由图3可知,中原城市群地区已形成以郑州为主核心、洛阳为副核心的“双核牵引”新局面,这两个城市能够促进东部地区的产业转移和西部地区的资源传送,大大加强了核心城市的作用,为带动其他较低水平的城市奠定了基础。由图1可知,仅有郑州和平顶山属于产业集聚能力相对金融集聚能力发展滞后型的城市,也就是说郑州和平顶山的金融集聚能力较强。特别值得一提的是郑州的金融集聚水平为0.107,大约是中原城市群内其他城市的5倍。2017年第九期的中国金融中心指數的评价体系中,郑州位于全国区域金融中心排名的第10位,说明郑州的金融机构实力和金融市场规模已经走在国内前列,金融集聚水平在全国范围也形成一定的影响力。而洛阳作为副核心牵引力,通过优化产业机构布局,在高端先进装备制造业、新材料产业、机器人及智能装备产业集群等方面已经形成优势突出的重点产业集群,为带动其他城市群实现重点产业的高质量发展创造了条件。

10. 关中城市群处于“一枝独秀”的现代型中度耦合协调阶段

由图3可知,关中城市群从整体上看,属于“嵌入式”类型,西安市作为这个城市群的心脏城市,依靠得天独厚的自然资源优势和完善的基础配套设施,在整个关中城市群中,西安是唯一一个处于金融集聚和产业集聚极度耦合协调阶段的城市。但是从表4可以发现,这种极度耦合协调是因为西安的金融集聚水平和产业集聚水平都不是很高所导致的,与北京、上海、深圳的集聚水平还存在很大的差距。而造成集聚能力欠佳的主要原因在于关中城市群地处内陆,开采自然资源所造成的浪费以及效率低下、经济发展缓慢、金融制度不健全等。因此关中城市群还需要加强与发达城市之间的交流,不断引进资金、技术、人才,从而加速整个城市群的金融集聚和产业集聚水平。

五、 结 论

为深入探讨金融集聚与产业集聚之间的关系以及分析两者是如何影响经济发展,本文以中国十大城市群为研究对象,通过熵值法、集聚能力评级模型和耦合协调度模型测度了不同城市群及其包含城市的金融集聚水平、产业集聚水平以及耦合协调度,同时利用ArcGIS软件对中国十大城市群及其包含城市的金融集聚与产业集聚的耦合协调度进行可视化展示,研究发现:

(一) 城市群耦合协调度呈现“中间低,四周高”的空间格局

中国十大城市群金融集聚与产业集聚的耦合协调度在整体上呈现出“中间低,四周高”的空间格局,尤其是京津冀、长三角和珠三角城市群的金融集聚和产业集聚处于极度耦合协调阶段,说明金融集聚和产业集聚的发展能够相互促进、共同发展,从而达到一种理想的发展状态。沿海周边的海峡西岸、山东半岛城市群都处于金融集聚和产业集聚的高度耦合协调阶段。较为内陆的辽中南、中原、关中、川渝城市群处于金融集聚和产业集聚的中度耦合协调阶段,说明金融行业和相关产业的发展没有起到很好的促进作用。唯独长江中游城市群处于金融集聚和产业集聚发展处于低度耦合协调阶段,说明各产业的发展尚未发挥金融集聚带来资金和技术上的帮助。此外,从处于极度耦合协调阶段的城市群可以发现,经济发展水平越高的城市群,其耦合协调度也相对较高。

(二) 城市群内部的城市总体呈现出“领导—跟进”式发展

中国十大城市群和城市群内具体城市的金融集聚与产业集聚的耦合协调度存在较大差异。京津冀、长三角和珠三角城市群的金融集聚和产业集聚发展处于极度耦合协调阶段,达到了金融发展和产业发展齐头并进的理想状态,但是这三个城市群内的所有城市并非都处于极度耦合协调阶段,有些城市甚至处于低度耦合协调阶段,如京津冀城市群中的承德市、长三角城市群中的舟山市、珠三角城市群中的肇庆市等。而唯一一个处于低度耦合协调阶段的长江中游城市群,虽然绝大多数城市都处于低度耦合协调阶段,但武汉却处于极度耦合协调阶段。这说明城市群和城市群内包含城市的耦合协调度存在较大差异。也正是由于这种差异的存在,才能发挥金融集聚和产业集聚耦合协调度理想的城市带动欠发达的城市实现良性、相互促进的耦合协调发展。总而言之,即使是已经具有集聚效应的城市群,其内部的城市总体呈现出“领导—跟进”式发展,具体表现为发达城市带动周边欠发达地区实现高质量的经济增长。

(三) 城市群内具体城市的协调发展并非同步

本文将协调发展类型划分为金融集聚能力相对发展滞后型(Ⅰ级)、金融集聚能力和产业集聚能力同步发展型(Ⅱ级)和产业集聚能力相对发展滞后型(Ⅲ级)三类。从2017年中国十大城市群内具体城市的金融集聚与产业集聚发展水平的结果看,104个城市的金融集聚和产业集聚在发展数量和发展质量上并非同步,处于一种参差不齐的状况。协同发展数量的结果表明,由于不存在金融和产业集聚能力同步发展型(Ⅱ级),说明金融集聚和产业集聚较难实行同步发展。金融集聚能力相对发展滞后型(Ⅰ级)和产业集聚能力相对发展滞后型(Ⅲ级)的城市个数基本持平,两者在数量上相差不大;协同发展质量的结果表明,中国十大城市群包含的具体城市的金融集聚和产业集聚发展水平差距悬殊,城市群中所包含的城市其产业集聚能力相对于金融集聚能力更为滞后。比如深圳市属于产业集聚能力相对发展滞后型,说明相比金融发展而言,深圳的各产业发展还有待进一步提高,因为深圳作为国际化的金融中心,其金融机构的雄厚实力、金融制度的健全、金融人才的汇集等都为金融集聚创造了条件。此外,金融集聚效应与产业集聚效应在不同城市发挥的作用不一致,从表4可知,第二产业占比越大的城市,产业集聚效应越明显。比如唐山市、东营市、济源市、佛山市、咸阳市、宝鸡市等第二产业占GDP比重越大的城市,其产业集聚效应也越明显,城市协调发展类型表现为金融集聚能力相对发展滞后型(Ⅰ级)。

六、 政策含义及建议

(一) 政策含义

第一,金融集聚与产业集聚协调发展研究可以为促进国家经济持续、快速、健康发展提供理论基础。在金融集聚方面,党的十九大强调,要深化金融体制改革,提高金融的资源配置效率,基于创新金融发展理念,指导金融机构的深度发展,同时不断加强供给侧结构性改革,促进数字经济等新兴产业的发展。在产业集聚方面,十八届五中全会将优化产业结构作为加快转变经济发展方式的重要任务,同时在“自主创新”和“产业第一”的创新发展政策和战略驱动下,加快形成产业发展新体系,推进产业结构的优化升级。

第二,金融集聚与产业集聚协调发展研究不仅能反映當前经济发展态势,而且还能适应国内外经济形势新变化,加快形成新的经济发展方式。国家“十三五”规划纲要明确指出要加快金融体制改革,健全开发性、政策性、商业性和合作性金融的金融机构体系,完善高效安全的金融基础设施。而在产业集聚方面,国家“十三五”规划纲要也指出要营造资本和技术密集型的产业新优势,拓展节能环保、智能制造、新能源等新兴产业的发展,推进传统产业的优化升级。通过激发金融市场和产业市场的竞争和合作,以体现全局性的政策目标组合,充分发挥市场经济条件的驱动作用。

第三,從中国十大城市群的金融集聚与产业集聚协调发展结果来看,集聚能力强且协调发展良好的主要集中在东部沿海地区,中西部城市群与之存在较大差距。因此,研究中国十大城市群的金融集聚与产业集聚协调发展,可以为国家政府制定提高经济发展质量、缩小发达城市群与落后城市群的政策建议,对于促进区域经济一体化和可持续发展提供一定的借鉴意义。

(二) 政策建议

1. 组建高水准的金融和产业中心,完善金融和产业发展体系

对于嵌套型极度耦合协调阶段的长三角、珠三角和京津冀城市群而言,尤其是北京、上海和深圳作为我国金融集聚和产业集聚水平最高的城市,是我国最重要、最活跃的经济中心和金融中心。应向发达国家比如美国、英国学习更为成熟的金融制度、产业创新技术以及优秀的管理体制,加强与发达国家的金融信息交流和产业技术合作,发挥资源配置和服务发展的功能,促进各金融机构、企业共享资源信息,提高信息通达度和企业生产效率,加大引进外资力度,吸引优秀人才和先进制度,推进金融体制改革和企业创新能力的提高。另外,长三角、珠三角和京津冀城市群应该立足于原本相对发达的金融和产业基础,增加金融机构和产业行业的投资力度,不仅仅是增加产业和金融企业数量,扩大生产运营规模,更为重要的是组建高水准、高技术的金融机构和产业行业,比如引进国外先进技术,吸纳海外高级人才。与此同时要加强金融机构和产业行业监督力度,建立健全相关法律法规,有效地运用宏观调控方式对产业发展和金融布局进行把控,规范金融和产业运行市场,完善金融和产业发展体系,推动解决各城市群中在经济运行中出现的突出矛盾和问题,保持经济平稳快速发展。

2. 加强与发达城市群的交流,加快集聚的辐射作用

为了实现落后城市群金融和产业发展的转型,落后城市群应充分利用发达城市群提供的强有力支持,加强与发达城市群的交流,学习发达城市群的金融体制和高新产业技术,充分利用发达城市群的金融集聚导向力和产业集聚导向力,尽可能发挥高水平集聚城市的辐射作用。通过完善落后城市群产业和金融基础设施和技术制度,不断提升产业结构升级和金融流通的活跃度,减少信息成本和加快信息的传递速度,进而扩大信息分布范围和促进资本、技术在该区域的流动,提高金融创新效率和产业创新效率。在制定地区金融布局和产业发展规划时,可以结合本地区自身要素禀赋优势,引导金融和产业合理有序地进入。比如关中城市群在大力开发矿产资源的同时,不能仅仅充当矿产资源的“搬运工”,更需要通过技术创新、模式创新提高资源的利用率,最大化地提高经济效率。另外,在城市群内部应构建紧密的区域协作机制,加快各个城市的金融和产业技术合作,促进优势互补、联动发展,构建与经济转型升级相适应的区域产业结构和金融体系,从而进一步提升金融和产业集聚能力。为缩小欠发达城市群与发达城市群的差距,可充分发挥发达城市群的领跑作用,通过共享资金、技术、信息的方式,形成“先富带动后富”的效应。

3. 完善领导干部问责机制,确保决策科学规范化

金融机制和产业发展在我国现代经济发展过程中占有极其重要的地位。随着经济全球化深入发展,工业化、市场化、国际化进程加快,金融和产业发展广泛地影响着我国经济社会生活的各个方面,而领导干部在金融和产业方面的决策科学性直接关乎人民群众切身利益和社会的稳定发展。为确保决策的科学规范化,应加强领导干部的专业化水平。以金融行业为例,在股票已经成为国人日益常见的方式时,原中国证监会主席肖钢为寻找可以控制风险底线的制度,采用国外的“熔断机制”,并未经过国务院的审批程序擅自实行,导致熔断机制出现一星期就被叫停。由于肖钢制定相关政策时考虑不足,造成股市急挫,投资者信心下降,并影响到政府的相关经济部署,最终以免去职务告终。因此要不断完善金融行业和相关产业的监管体制机制,改进监管方式和手段,健全监管协调机制,更好地服务于经济发展。完善领导干部问责机制,有利于确保决策的科学化和规范化,而实施正确科学的政策有利于金融行业和产业行业的进一步发展,对金融集聚和产业集聚的耦合协调发展起着关系全局的作用。

4. 打破区域界线,加强金融和产业要素流动

虽然将各个聚集相对集中的城市组建为城市群,但是并不意味着各个城市群只能“各自为政”。如今,随着区域一体化进程的加快,各个城市群之间、同一个城市群内部的城市应该加快信息、资源、技术的交流,要打破区域壁垒的限制,加强金融和产业要素的流通。耦合协调度水平的提高意味着将金融集聚和产业集聚相结合,共同促进、协调发展。金融集聚水平的提高不仅仅依靠金融机构数量的增加和金融基础设施的完善,更需要加强与产业发展的联系,通过发展金融基础设施和产业基础建设,加强金融业和各产业的资金投入,整合城市群资源,优化城市群的空间结构,发挥发达城市群的集聚优势。比如珠三角城市群可以利用其开放的市场和活跃的金融流通,集中精力发展金融行业,再通过已经成熟的金融技术推进各产业的结构转型和升级,推进产业集聚的发展。此外,为了打破地区界线,将各个城市和城市群联系在一起,可以鼓励市场化和产业主导的发展方式,积极调整经济结构、推动自主创新、促进城市群协调发展,加强区域合作机制,开展“多边、多形式、多层次”的区域合作,实行差异化竞争,明确城市群经济协调目标,统筹社会经济发展,加快提升金融集聚与产业集聚的协调效率。

〔参考文献〕

[1]张秀娟.金融集聚对城乡收入差距的影响——基于省际面板数据的实证分析[J].农业技术经济,2015,(4):98-107.

[2]马子量,郭志仪. 城市化发展中的产业升级:集聚推动、 溢出效应与空间衰减——基于西北地区的空间计量[J].统计与信息论坛,2016,31(2):42-48.

[3]雷鹏.制造业产业集聚与区域经济增长的实证研究[J].上海经济研究,2011,(1):35-45

[4]任毅,东童童,刘乃全. 工业集聚与工业所有制效率的空间交互影响分析——基于空间联立方程的经验研究[J].统计与信息论坛,2016,31(5):57-64.

[5]李静,郭伟.金融集聚与产业结构升级[J].边疆经济与文化,2019,( 4):10-11.

[6]钱晓英,王莹. 京津冀地区产业集聚与生态环境间的耦合关系[J].统计与决策,2016,(3):103-106.

[7]石沛,蒲勇健.金融集聚与产业结构的空间关联机制研究[J].技术经济,2011,30(1):39-44

[8]陶娅娜.金融空间分布与产业布局研究——兼论对京津冀协同发展的启示[J].金融与经济,2018,(12):13-19.

[9]王文静,侯典冻.金融集聚对产业结构升级影响的实证分析[J].统计与决策,2019,(19):158-162.

[10]郭彬,张笑.金融集聚与产业结构升级耦合协调性研究[J].管理现代化,2018,38(5):31-34.

[11]黄解宇,杨再斌.金融集聚论:金融中心形成的理论与实践解析[M].北京:社会科学出版社,2006.

[12]Park, Y. S. & Essayyed, M. International Banking and Financial Centers[M].Massachusetts: Boston Kluwer,1989.

[13]Porteous, D. J. The Geography of Finance: Spatial Dimensions of Intermediary Behaviour [M]. USA:Avebury,1995.

[14]Pandit,N.R., Cook,G.A.S. & Swann,P.G.M. The dynamics of industrial clustering in British financial services[J].The Service Industries Journal,2001,21(4):31-61.

[15]Haoran Z . Financial agglomeration and urban economic performance from the angle of spatial spillover[J]. Finance & Trade Economics, 2014, 35(9):51-61.

[16]Baldwin,R. E., Martin,P. & Ottaviano,G.I. P. Global income divergence,trade and industrialization: the geography of growth take off [J]. Journal of economic Growth,2001,1(6):5-37.

[17]王宇,郭新強,干春晖. 关于金融集聚与国际金融中心建设的理论研究——基于动态随机一般均衡系统和消息冲击的视角[J]. 经济学(季刊),2014,14(1):331-350.

[18]袁海红,张华,曾洪勇.产业集聚的测度及其动态变化——基于北京企业微观数据的研究[J].中国工业经济,2014,(9): 38-50.

[19]Poter, M. E. Clusters and the new economics competition[J]. Harvard Business Review, 1998,(11): 47-50.

[20]Paul, K. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3):483-499.

[21]杨仁发.产业集聚与地区工资差距——基于我国269个城市的实证研究 [J]. 管理世界,2013,(8):41-52.

[22]任阳军,汪传旭,李伯棠,张素庸.产业集聚对中国绿色全要素生产率的影响[J].系统工程,2019,37(5):31-40.

[23]张云飞. 城市群内产业集聚与经济增长关系的实证研究——基于面板数据的分析[J]. 经济地理, 2014,34(1):108-113.

[24][德国]H·哈肯. 协同学:理论与应用[M].杨炳奕译.北京:中国科学技术出版社,1990.

[25]Giurco, D., Bossilkov,A., Patterson, J. & Kazaglis, A. Developing industrial water reuse synergies in port Melbourne: cost effectiveness, barriers and opportunities[J].Journal of Cleaner Production, 2011,19: 867-876.

[26]柴攀峰,黄中伟.基于协同发展的长三角城市群空间格局研究[J].经济地理,2014,34(6):75-79.

[27]彭耿,刘芳. 武陵山片区区域经济协同度的评价研究[J]. 经济地理,2014,34(10):39-45.

[28]肖金成,袁朱.我国将形成十大城市群[J]. 决策与信息,2007,(5):7.

[29]刘耀彬,宋学锋. 城市化与生态环境的耦合度及其预测模型研究[J]. 中国矿业大学学报,2005,34(1):94-99.

[30]徐沈.中国金融集聚水平的现状与影响因素探析[J]. 区域金融研究,2011,(12):64-68.

[31]茹乐峰,苗长虹,王海江.我国中心城市金融集聚水平与空间格局研究[J].经济地理,2014,34(2): 58-66.

[32]上海社会科学院,社会科学文献出版社. 上海蓝皮书:上海经济发展报告(2018)[EB/OL].(2018-04-24)[2019-11-10]. https://www.ssap.com.cn/c/2018-04-24/1067673.shtml.

(责任编辑:夏 雪)

A Comparative Study of Financial Agglomeration and Industrial Agglomeration

in Chinas Ten Largest Urban Agglomerations

CHEN Jing-sen1,2, GAO Ming1,2

(1. School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350116, Fujian China;

2. Fujian Green Development Institute, Fuzhou University, Fuzhou 350116, Fujian, China)

Abstract: The coordinated development of financial agglomeration and industrial agglomeration provides significant and theoretical value for promoting regional economic construction and urbanization processes. In this study, we analyze Chinas ten largest urban agglomerations as the research object, looking at the construction of the level evaluation index system and the division standard of coordinated development of financial agglomeration and industrial agglomeration. Next we apply the entropy method, agglomeration capacity rating model, and coupling coordination degree model to measure the financial agglomeration capacity, industrial agglomeration capacity, and coupling coordination degree of Chinas ten largest urban agglomerations and their cities. At the same time, we use ArcGIS software to show their coordinated development in space. The results show that the spatial pattern of “low in the middle, high around” appears in the coupling co scheduling of Chinas ten largest urban agglomerations, and the higher the level of economic development is, the higher the coupling co scheduling is. There are great differences in the coupling and coordination degrees between urban agglomerations and specific cities in urban agglomerations. Even for urban agglomerations with agglomeration effect, the internal cities generally show “leadership follow-up” development, which is specifically reflected in the developed cities driving the less developed areas to achieve high-quality economic growth. The coordinated development of cities included in urban agglomeration is not synchronous. The role of financial agglomeration effect and industrial agglomeration effect in different cities is not consistent. The larger the proportion of the secondary industry is, the more obvious the industrial agglomeration effect is.

Key words: financial agglomeration; industrial agglomeration; coupling coordination; Chinas ten largest urban agglomeration

〔收稿時间〕2019-10-23

〔基金项目〕国家社会科学基金项目“促进‘城市矿产开发利用的多主体协同机制研究”(编号为18BGL176)。

〔作者简介〕陈景森(1992-),男,福建龙岩人,福州大学经济与管理学院博士研究生。

高明(1965-),男,吉林农安人,福州大学经济与管理学院教授,博士生导师。