椎管成形微型钛板内固定术及椎体次全切钛笼植骨内固定术在多节段脊髓型颈椎病中的应用

2019-12-30焦斌虎田永祥王小民

焦斌虎,田永祥,王小民

(1.山西省临猗县人民医院,山西 运城044100;2.山西医科大学第一医院,山西 太原030000)

多节段脊髓型颈椎病(multilevel cervical spondylotic myelopathy,MCSM)指连续或不连续的3个或3个以上节段颈椎出现骨质增生、黄韧带增生钙化及椎间盘变性突出等病理改变,导致多节段脊髓或硬膜囊受压,出现脊髓神经功能受损的颈椎病[1]。各类颈椎病中,脊髓型颈椎病占10%左右[2],但治疗难度相对较大,保守治疗临床疗效不甚理想,对患者日常生活及工作有极大影响,严重者可引起脊髓功能障碍,甚至瘫痪、残疾,因此一经确诊需要积极采取手术治疗[3]。目前,单节段脊髓型颈椎病患者手术难度较小,根据责任节段减压多可获得良好疗效[4],但对MCSM患者采用何种治疗方法仍缺乏统一意见,在疗效、安全性、术式选择等方面仍存在争议[5-7]。近年来,椎管成形微型钛板内固定术逐渐应用于MCSM手术,本研究收集近3年收治且随访3年以上的136例MCSM患者临床资料,分析椎管成形微型钛板内固定术与传统颈前路椎体次全切钛笼植骨内固定术的临床特点及疗效差异,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 收集2013年3月至2016年3月行椎管成形微型钛板内固定术和椎体次全切钛笼植骨内固定术的136例MCSM患者,31例来源于临猗县人民医院,105例来源于山西医科大学第一医院,微型钛板组70例和钛笼植骨组66例。微型钛板组男41例,女29例;年龄39~68岁,平均(50.76±9.61)岁;合并一般性基础疾病21例;病程2~77个月,平均(16.42±3.68)个月;病变节段:C3~C629例,C4~C724例,C3~C78例,跳跃节段9例;伴脊髓高信号者17例。钛笼植骨组男35例,女31例;年龄41~71岁,平均(52.38±8.59)岁;合并一般性基础疾病17例;病程3~86个月,平均(15.80±4.10)个月;病变节段:C3~C627例,C4~C726例,C3~C77例,跳跃节段6例;伴脊髓高信号者14例。两组患者性别、年龄、并发症、病变节段、合并脊髓高信号等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 伴上肢或下肢麻木感、四肢肌力减弱、双脚踩棉花感等异常表现;肌张力增高,腱反射活跃或亢进,病理征阳性;3个或3个以上节段受压,明确诊断为MCSM[8]。

1.3 纳入标准 初次颈椎手术者;随访3年以上,临床资料及随访资料完整;既往无严重颈椎外伤史及手术史;患者均对本研究知情同意。

1.4 排除标准 合并严重基础疾病、肿瘤性疾病者;有严重骨质疏松及代谢性骨病者;非颈椎间盘因素为主因的颈椎管狭窄、严重后纵韧带钙化、颈椎发育性畸形者。

2 治疗方法

2.1 钛笼植骨组 采用气管插管全身麻醉,保持仰卧位,取颈前路横切口,逐层切开经血管鞘与内脏鞘进入颈椎病变节段椎体前,C型臂透视定位确认后切开纤维环,摘除髓核,清理病变节段椎间盘及椎体软骨,过度肥厚或钙化的前纵韧带予以部分切除。减压节段椎体开槽,予以骨槽成形,取自体骨填充(骨量不足使用同种异体骨)的钛笼适当撑开后植入骨槽,植入钛笼后再予以钛板固定。术后给予常规预防感染、营养神经、功能锻炼,并定期随访。

2.2 微型钛板组 采用气管插管全身麻醉,保持俯卧位,采用颈椎后路单侧开门椎管扩大成形术治疗。取颈后正中纵向切口,逐层切开到达椎板,分离椎板两侧的椎旁肌,暴露两侧椎间关节。依据患者术前影像资料选择手术节段,选择压迫较为明显的一侧开门,磨钻磨出骨槽,全层断开并切除部分椎板,清除粘连增生组织,行硬膜囊减压,恢复脊髓波动,减压彻底后植入微型钛板(AO arch钛板)。术后给予常规预防感染、营养神经、功能锻炼,并定期随访。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①比较两组患者术中出血量、手术时间、住院时间及住院费用。②脊髓功能变化:在术前及术后1、2、3年采用日本矫形外科协会评分系统(JOA)评价[9]。③术后日常生活工作:采用颈椎功能残障指数量表(NDI)评价[10],分值范围为0~50分,分值越高,障碍越明显。④颈椎活动度(ROM):于颈椎X线侧位片测量过伸和过屈时C2椎体下缘连线与C7椎体下缘连线夹角,两者夹角之和即ROM[9]。⑤颈椎曲度变化:采用Bor dens法评价,即弧弦距深度变化[11]。

3.2 统计学方法 采用SPSS 24.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(s)表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

(1)术后随访及典型病例 136例患者均顺利完成手术,微型钛板组最多植入4个钛板,钛笼植骨组最长去除3个椎体(4节段)。两组患者各有2例脑脊液漏,各有1例切口浅部感染。微型钛板组有1例C5神经根牵拉损伤,经相应处理好转。两组患者均无食管、喉返、喉上神经损伤,无其他严重并发症。术后随访3年,钛笼植骨组2例出现轻微钛笼沉降,暂未进一步处理,两组患者均无内固定断裂、脱钉病例。微型钛板组术后3年轴性症状发生率为30.00%(21/70),钛笼植骨组术后轴性症状发生率为28.79%(19/66),两组患者比较差异无统计学意义(P>0.05)。典型病例图片见文章标题处二维码,图1~3为微型钛板组,图4~6为钛笼植骨组。

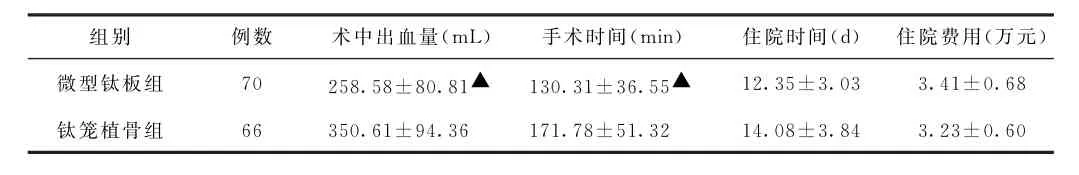

(2)术中出血量、手术时间、住院时间、住院费用比较 微型钛板组术中出血量及手术时间明显少于钛笼植骨组(P<0.05);两组患者术后住院时间、住院费用比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组多节段脊髓型颈椎病患者术中出血量、手术时间、住院时间、住院费用比较(s)

表1 两组多节段脊髓型颈椎病患者术中出血量、手术时间、住院时间、住院费用比较(s)

注:与钛笼植骨组比较,▲P<0.05

组别 例数 术中出血量(mL) 手术时间(min) 住院时间(d) 住院费用(万元)微型钛板组 70 258.58±80.81▲ 130.31±36.55▲ 12.35±3.03 3.41±0.68钛笼植骨组 66 350.61±94.36 171.78±51.32 14.08±3.84 3.23±0.60

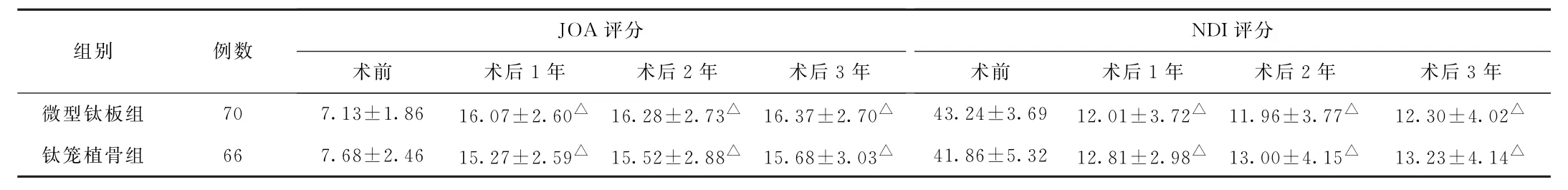

(3)颈椎JOA评分及NDI评分比较 术后1、2、3年,两组患者JOA评分均较术前显著提高(P<0.05),NDI评分均较术前显著降低(P<0.05)。两组患者术前、术后1、2、3年JOA评分及NDI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

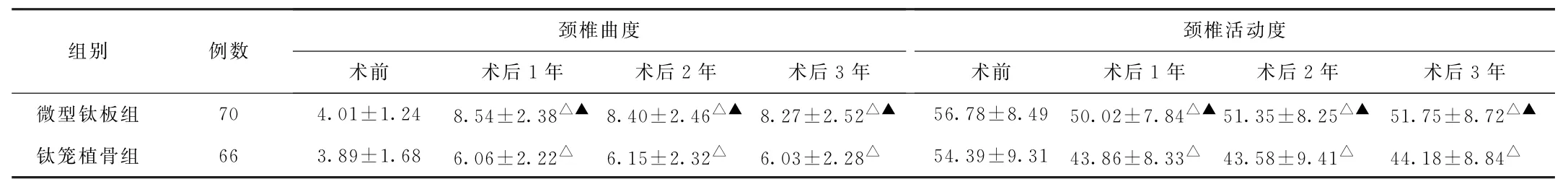

(4)颈椎曲度及颈椎活动度比较 两组患者术后1、2、3年颈椎曲度及颈椎活动度均较术前显著改善(P<0.05)。术前,两组患者颈椎曲度、颈椎活动度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);微型钛板组术后1、2、3年颈椎曲度均显著高于钛笼植骨组(P<0.05),颈椎活动度下降程度均显著少于钛笼植骨组(P<0.05)。见表3。

4 讨论

脊髓型颈椎病好发于40~60岁,且男性多于女性,且近年来发病率逐渐上升,发病年龄呈低龄化[12]。多数观点认为MCSM患者应进行早期手术治疗,彻底减压,以终止多节段脊髓受压导致的病程进展,既往临床常采用前路椎体次全切钛笼植骨融合术治疗MCSM。本研究通过比较发现,微型钛板组术中出血、手术时间均显著少于钛笼植骨组(P<0.05),且术后1、2、3年颈椎曲度均显著高于钛笼植骨组(P<0.05),颈椎活动度下降程度均显著少于钛笼植骨组(P<0.05)。两组患者JOA评分、NDI评分手术前后无明显变化,表明两种术式均可有效改善脊髓神经功能,但椎管成形微型钛板内固定术不需取骨植骨、摘除椎间盘,保留了颈椎节段运动功能,减少了融合导致的运动范围丢失,降低了手术难度,缩短了手术时间,手术耐受性更佳,安全性更高。王国旗等[13]研究认为,椎管成形术手术时间短,术中出血量少,与本研究结论一致。颈椎后路椎板成形微型钛板内固定术是近年来脊柱外科探讨的热点,是在单纯椎板开窗减压基础上发展而来。王经宇等[14]比较了单开门椎管成形术与微型钛板椎管成形术,发现两者JOA评分优良率无明显差异,但微型钛板椎管成形术后轴性症状、颈曲指数丢失值、并发症等发生率均相对较低。WANG等[15]通过5年随访研究,认为微型钛板术后虽有一定轴性症状发生率,但中长期疗效满意。本研究微型钛板组术后轴性症状发生率略高于钛笼植骨组,但差异无统计学意义(P>0.05),近期疗效较为满意。颈椎后路术后轴性症状发生与关节囊、筋膜、肌肉腱性结构损伤、肌肉韧带复合体、内固定后肌肉粘连萎缩等因素有关,颈椎前后路手术均可发生[16]。本研究中后路手术采用非融合性内固定,发生率约为1/4,略高于姜良海等[17]报道的13.2%~22.6%。部分术后明显轴性症状患者接受按摩理疗后好转,术后轴性症状仍在可控范围,未对患者造成严重影响。

表2 两组多节段脊髓型颈椎病患者手术前后日本矫形外科协会评分系统评分及颈椎功能残障指数量表评分比较(分,s)

表2 两组多节段脊髓型颈椎病患者手术前后日本矫形外科协会评分系统评分及颈椎功能残障指数量表评分比较(分,s)

注:与本组术前比较,△P<0.05

组别 例数 JOA评分NDI评分术前 术后1年 术后2年 术后3年 术前 术后1年 术后2年 术后3年微型钛板组 70 7.13±1.86 16.07±2.60△ 16.28±2.73△ 16.37±2.70△ 43.24±3.69 12.01±3.72△ 11.96±3.77△ 12.30±4.02△钛笼植骨组 66 7.68±2.46 15.27±2.59△ 15.52±2.88△ 15.68±3.03△ 41.86±5.32 12.81±2.98△ 13.00±4.15△ 13.23±4.14△

表3 两组多节段脊髓型颈椎病患者颈椎曲度、颈椎活动度比较(°,s)

表3 两组多节段脊髓型颈椎病患者颈椎曲度、颈椎活动度比较(°,s)

注:与本组术前比较,△P<0.05;与钛笼植骨组同期比较,▲P<0.05

颈椎曲度颈椎活动度组别 例数术前 术后1年 术后2年 术后3年 术前 术后1年 术后2年 术后3年微型钛板组 70 4.01±1.24 8.54±2.38△▲ 8.40±2.46△▲ 8.27±2.52△▲ 56.78±8.49 50.02±7.84△▲51.35±8.25△▲ 51.75±8.72△▲钛笼植骨组 66 3.89±1.68 6.06±2.22△ 6.15±2.32△ 6.03±2.28△ 54.39±9.31 43.86±8.33△ 43.58±9.41△ 44.18±8.84△

颈椎后路单开门手术术后有一定再关门概率,唐超等[18]研究椎板开门角度,认为15°~30°开门角度较大于30°可获得更好的疗效,使用微型钛板亦可降低椎板“再关门”发生率。本研究中绝大部分患者开门角度均小于30°,术后亦未出现“再关门”的现象,这可能与本研究观察时间较短有关。临床研究对4种颈椎手术进行系统性评价,结果表明,与椎管扩大成形相比,多节段椎体次全切融合术及椎板切除减压融合术后有较高的内固定、植骨、手术相关并发症发生率,且增加了相邻节段继发性病变的可能性,术后颈活动范围亦明显下降[19],与本研究颈椎活动度研究结果基本一致。临床研究认为,MCSM手术方式应根据颈椎间盘突出及骨质增生程度、椎管及椎间隙情况、韧带钙化等情况灵活选择,尤其对颈椎曲度基本正常者,后路椎管扩大成形术即可良好减压,获得良好临床疗效[20]。本研究中,两组患者JOA评分提示两种手术方式均有较好缓解率,但椎管成形微型钛板内固定术具有手术时间短、术中损伤小、失血量少、并发症及临近节段退变发生率低、生物力学稳定性破坏小等优点,临床应用具有一定优势。

综上所述,椎管成形微型钛板内固定术治疗多节段脊髓型颈椎病具有手术时间短、术中失血量少、颈椎活动度影响小等优点,符合手术条件者推荐采用椎管成形微型钛板内固定术治疗。