电磁轨道炮结构改进与性能仿真对比分析*

2019-12-28陈青荣丁日显薛新鹏

陈青荣,舒 涛,丁日显,薛新鹏,刘 明

(1 空军工程大学研究生学院, 西安 710051; 2 空军工程大学防空反导学院, 西安 710051)

0 引言

电磁轨道炮简称轨道炮,是电磁发射装置主要研究类型。它依靠轨道与电枢间相互作用的电磁力来加速弹丸,具有动能大、速度快、精度高,有效载荷的质量范围大,可控性和隐蔽性好,能源简易和成本低,安全可靠等突出优点。然而也面临着大推力与大电流供应,枢轨装配尺寸及热膨胀产生的挤压、磨损、刨削、烧蚀和转捩,导轨的动力学性能分析及相应结构设计,电枢与轨道之间的滑动电接触等问题[1-3]。受到电源与材料技术的限制,研究者进而设计了串联增强型轨道炮、炮口分流型轨道炮和外场增强型轨道炮等。其中,串联增强型轨道炮是轨道炮的重要发展方向和研究热点之一,常见模型有两种:平面增强型轨道炮、层叠增强型轨道炮[4]。

平面增强型轨道炮采用多层轨道的方式来增加磁场,随着轨道层数的增加,其结构复杂度增加,电阻增加,电流峰值降低,这就使得选择最优层数、控制轨道间距以及通入主副轨道电流大小搭配等问题,成为设计平面增强型轨道的关键。层叠增强型轨道炮由两对或多对轨道上下放置构成,同侧轨道电流方向相同,每对轨道分别放置一个电枢,一起推动弹丸前进。由于层叠增强型轨道炮发射时需要上下两个或多个电枢同步运动,这不仅增加了电枢制作工艺,对轨道也提出了更高的要求[5]。另外,轨道间的绝缘、结构的不稳定性等问题在很大程度上也制约着层叠式增强型轨道炮的发展。

文中在传统轨道炮、平面增强型轨道炮和层叠增强型轨道炮模型的基础上,提出一种改进型轨道炮模型,然后在最大限度相同条件下,运用Ansys Maxwell仿真软件分别对4种模型进行了电磁电流以及推力的仿真对比分析。

1 改进型轨道炮模型

改进型轨道炮模型基本结构如下图1所示,该模型结构对称,电枢在4根尺寸、材料完全相同的轨道产生的磁场的共同作用下,快速向出口方向运动。从图2可知,电流从左侧上下轨道流入,流经夹在上下层轨道中的电枢,再从右侧两轨道流出,形成闭合回路。通过给电枢施加4个接触面的预紧力,该结构能够更好地保持电枢与轨道的高速滑动电接触,减小运动过程中的振动。通过在轨道周围添加绝缘材料、支撑材料和包层等辅助材料,可以防止电枢左右移位,并且增强模型整体的稳定性。显然,该模型具有结构简单稳定、容易维护、轨道及电枢更换方便等诸多优点。

图1 改进型轨道炮模型

图2 模型电流分布矢量图

建立如图3所示的改进型轨道炮电流和磁场坐标系。在该坐标系中,4根轨道端面均在YOZ平面,上下轨道关于Z轴对称,左右导轨关于Y轴对称。4根导轨规格尺寸大小相同,a为轨道宽度,h为轨道高度,左右轨道间距为b,上下轨道间距为d,l(t)为t时刻电枢尾部端面流过轨道的长度,m为电枢长度。设轨道电流源点为S(x,y,z),电枢场点为P(x′,y′,z′)。在导轨1、3中通入电流I,则导轨2、4中电流为-I。

要计算电枢所受的磁场力大小,首先需要计算出轨道电流在电枢位置的磁场强度。对于载流导线来说,把流过某一线元矢量dl的电流I与dl的乘积Idl称作电流元,因此可以把一载流导线看成是由许多个电流元Idl连接而成。这样,载流导线在磁场中某点所激发的磁感强度B,就是这导线的所有电流元在该点的dB的叠加[6]。当轨道与电枢作为导线时,应按照体电流元计算。

图3 改进型轨道炮模型电流及磁场坐标系

(1)

式中:μ0为真空磁导率,其值为μ0=4π×10-7N·A-1。设轨道1电流源点坐标为S1(x,y,z),电枢场点坐标为P(x′,y′,z′),则

(2)

(3)

有

(4)

可得轨道1对场点P产生的电磁感应强度为

结合电枢的电流强度即可计算出电枢上任一点受到的电磁力,则轨道1对电枢上场点P产生的电磁力为:

dF1=J′Vdx′dy′dz′k×B1

(6)

当电枢作为载流导线时,安培力是作用在整个电枢区域上的,因此,沿整个电枢体积进行积分,便可得轨道1对电枢整体产生的电磁推进力为

(7)

由于该结构对称,采用相同的方法对轨道2、3、4进行电磁推力分析有F2=F3=F4=F1,因此该发射模型产生的电磁推力理论值为

F=4F1

(8)

方向沿X轴正向。

2 仿真对比分析

仿真模型基本参数如表1所示,其中,平面增强型轨道炮采用一对副轨道基本型,层叠增强型轨道炮采用两层轨道基本型。各模型均采用铜轨道、铝电枢。电枢位于距离轨道尾部300 mm处,对各模型施加100 kA电流激励,运用Ansys Maxwell有限元仿真软件,采用合适的求解域和网格大小对各模型进行分析[7],仿真结果如下:

表1 仿真模型基本参数

1)轨道电流密度分布情况

从图4可知,在传统轨道炮、平面增强型轨道炮和层叠增强型轨道炮模型中,枢轨接触部位以及轨道上电流密度分布基本相同,最大电流密度值均出现在枢轨接触面和电枢尾部端面的相交线附近,且数值相近,约为2.5×108A/m2,电流集中区域面积较大,容易引起轨道与电枢之间的烧蚀、熔融、转捩等问题。此外,轨道上电流密度约为1.3×108A/m2。在改进型轨道炮模型中,虽然最大电流密度值较大,为3.898 91×108A/m2,但是集中区域面积很小,另外,轨道上电流密度值约为1.1×108A/m2,小于前3种模型。

为了更深入地分析4个模型轨道电流集中区域电流密度具体分布情况,文中在各模型绘制了同一直线路径“Fieldline1”,位置如图4所示。

其中,传统轨道炮、平面增强型轨道炮轨道所对应路径上的区间为[85 mm,115 mm],层叠增强型轨道炮与改进型轨道炮上下轨道所对应的区间为[55 mm,85 mm]、[115 mm,145 mm]。运用仿真软件对各模型求解,结果如图5所示。

图5 各模型沿Fieldline1电流分布曲线图前移

图5是对图4中各模型轨道电流集中区域的局部放大效果。在轨道与电枢通电过程中,电流有选择最短路径流入电枢的倾向,使得各模型轨道电流均存在集中现象。由于改进型轨道炮结构上的特点,其电流密度最大值较大,但电流集中区域面积也因此更小,几乎呈点状,优于前3种模型。电流集中区域越小,越容易通过结构的优化,减小甚至是消除电流过度集中效应,从而提高轨道寿命。同时从图4可知,改进型轨道炮轨道上电流密度数值较小,能够减少轨道焦耳热的产生,从而能较好地改善轨道与电枢接触环境,减小导轨与电枢之间的烧蚀、熔融、转捩等问题,提高发射装置整体效能。

2)电枢电流密度分布情况

由图6可知,各模型电枢依旧存在电流集中情况,并且与各轨道电流集中情况相对应。传统轨道炮、平面增强型轨道炮和层叠轨道炮模型电枢电流分布情况相似,电流密度最大值约为1.9×108A/m2,集中在枢轨接触面与电枢尾部端面相交线附近,而电枢其它区域电流密度较小,且分布极为不均,不利于发射过程中电枢的平稳受力[8]。在改进型轨道炮模型中,电流密度最大值为3.889 4×108A/m2,数值较大,但电流集中面积很小。电枢上电流分布均匀,并且数值较大,为电枢提供更大推力的同时,还能保证电枢的均匀受力与平稳运动,减小对轨道的冲击[9]。此外,由于电流邻近效应,使得该模型中枢轨接触区域电流密度很小,能更好地保证轨道与电枢之间的滑动电接触,减小枢轨接触面热量的产生。

图6 各模型电枢电流密度分布云图

为了更深层次地分析4个模型电枢尾部电磁与电流环境,在各模型电枢尾部端面上绘制了直线路径“Fieldline2”,位置如图6所示,其中,传统轨道炮、平面增强型轨道炮以及层叠增强型轨道炮电枢所对应的区间为[150 mm,250 mm],改进型轨道炮电枢所对应的区间为[120 mm,280 mm]。对各模型求解,结果如图7所示。

图7 各模型沿Fieldline2电磁电流分布曲线图

从图7(a)可知,改进型轨道炮磁场集中于电枢尾部区域,磁感应强度B很大,为2.6 T左右,并且十分均匀稳定。而传统轨道炮、平面增强型轨道炮以及层叠增强型轨道炮磁场较发散,造成大量磁能浪费,并且磁场分布不均,不利于电枢的平稳受力与稳定运动[10-11]。磁场的分布能在很大程度上反映内部电流的分布情况。如图7(b)所示,改进型轨道炮电枢尾部电流密度值很大,且均匀分布,使得电枢受力稳定,减小了电枢在运动过程中的振动。而其余3种模型中,电流在电枢尾部分布情况基本相同,过度集中现象很明显。可见,4种模型中,改进型轨道炮轨能够为电枢提供几乎完美的电磁电流环境以及更大的电磁推力,能够提高电枢发射精度与出口速度。

3)模型整体磁场与电流密度分布情况

图8 各模型磁场与电流密度分布图

各模型磁感线矢量分布、电流密度分布情况与上文各仿真分析结果相一致。其中改进型轨道炮磁场分布最为集中且均匀,能在很大程度上提高发射装置能量利用率。同时,改进型轨道炮模型整体电流分布更加均匀,枢轨接触部位以及轨道上电流密度值较小,能够有效提高发射装置寿命与整体性能[12]。

从表2可知,在对各模型施加100 kA电流激励的情况下,改进型轨道炮电磁推力约为传统轨道炮电磁推力的3.2倍,为平面增强型轨道炮电磁推力的1.8倍,为层叠增强型轨道炮电磁推力的1.2倍。

表2 在100 kA电流激励下的仿真结果

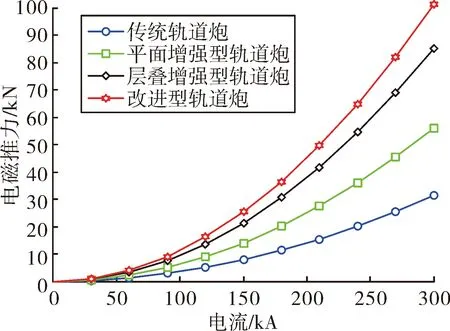

为了全面地对比分析各模型推力随电流变化情况,创建了电流参数扫描设置,电流激励变化范围为[0,300 kA],得到各模型推力随电流变化曲线图,如图9所示。

从图9可知,各模型在相同电流激励的情况下,改进型轨道炮模型电磁推进力最大,层叠增强型轨道炮较大,平面增强型轨道炮推力较小,传统轨道炮推力最小。并且改进型轨道炮推力随着电流的增大,增加幅度最大,表明其能量转换利用率最高,能在很大程度上减小电磁发射装置对大电流的依赖,实现低电流,大质量体的发射。

图9 各模型推力与电流关系曲线图

3 结论

理论与仿真结果均表明,在相同外界条件下,4种轨道炮模型中,改进型轨道炮性能最好,发射效率最高,稳定性最强。该模型结构简单,在一定程度上减小了对工艺的要求。由于其结构上的优势,使得电流在轨道与电枢中分布更加均匀,能产生更大的电磁推进力,增加轨道使用寿命。枢轨接触面电流密度较小,减小了电枢高速运动带来的振动与冲击,在一定程度上抑制了轨道与电枢之间的烧蚀、熔融等问题。通过对该基本型的尺寸结构的不断优化设计,其整体性能将进一步增强,具有较强的研究意义。