活性染料无机性值/有机性值(I/O)在拼混染色中的应用(待续)

2019-12-27陈荣圻

陈荣圻

Reactive dyes 本应译为反应性染料,国外文献资料及“染料索引”(Color Index)均以该英文名称称谓。1958年,我国生产第一只反应性染料就以“活性染料”命名。嗣后,国产反应性染料均以“活性染料”称之,沿用至今,并得到一致认可。

活性染料共价染色的发现应归功于ICI 公司的Rattee和Stephen。1954年,他们发现在染浴从中性变成碱性时,二氯均三嗪单偶氮染料与纤维素纤维发生共价反应,与之前的直接染料染色相比,色牢度大幅提高,于是申请了第一个Reactive Dye(Procion Red MX-2B,即C.I.活性红1)专利[1]。ICI公司于1956年工业生产了世界上第一个活性染料商品。其实,Ciba公司在1923 年时便以2,4-二氯均三嗪-6-氨基-单偶氮染料与纤维素反应;1932年,I.G.公司以氯代己酰胺的Supramine Orange R染羊毛纤维;1949年,Höechst公司用β-硫酸酯乙基砜为活性基的偶氮染料对棉染色,并以“Remalan”为商品名。在1956—1976 年间,开发了20余个活性基染料,除了一氯、二氯均三嗪,一氟均三嗪,二氟一氯嘧啶和β-溴代丙烯酰胺(染羊毛)等染料有大量开发应用外,其余活性基染料均因各种原因遭到淘汰。

我国活性染料的研究始于1957 年,1958 年1 月11 日,我国第一只活性染料试制成功;1958 年4 月,泰兴染料厂陈志瀛试制三聚氯氰成功;1959 年,大连工学院程侣伯与华东化工学院朱正华等成功研发β-硫酸酯乙基砜,并很快投入生产,奠定了我国发展活性染料的基础,并以上海染化八厂作为活性染料定点厂。

2018 年,日本化纤协会公开发布新闻稿称:2017年,世界主要纤维产量达9 371 万t,比2016 年增长6%,其中化学纤维6 694万t(合成纤维6 158万t,再生纤维纤维536万t),棉纤维产量约为2 677万t,约占总量的40%左右。我国2017年纤维产量4 714万t,约占世界总产量的50%以上,主要是涤纶和棉(包括再生纤维),后者都以活性染料印染为主。2017 年我国染料产量99万t,其中活性染料约占总产量的30%以上,2018 年 1~6 月,各类染料产量 378 893 t,较 2016 年同期下降10.7%[2],可能受纺织品、服装外销下行的影响。但染料从历年销量看,60万~70万t染料(约占染料总产量的60%~70%)已足矣。

活性染料以色泽鲜艳、色谱齐全、价格低廉、适应性强、色牢度较好而著称,现已发展为棉和再生纤维素纤维用染料中最重要的类别,成为世界重点发展与关注的一类染料。

为了提高染料质量,商品染料往往以2 种或3 种染料复配增效。印染厂客户多数来样订货或加工均为染料拼混二次色或三次色。为了节约资源、能耗和水耗,降低成本,必须根据单个染料的性能、参数和理论进行复配和拼混,将活性染料10 大参数之一的无机性值/有机性值(I/O)应用于染料复配和拼混,作为选用染料时的一个主要依据。工作者必须知道待用染料的分子结构式,通过简单运算活性染料的I/O,以提高成功率,不必毫无头绪地从大量染料中选用。

1 活性染料染色的10大特征参数

活性染料染色的10大特征参数包括:染色特性值S(substantivity)、E(exhaustion)、R(reactivity)、F(fixation)等,移染指数MI,匀染因子LDF,易洗涤因子WF(washing off factor),提升力指数BDI(build up of dyes index),无机性值/有机性值(I/O)和耐碱溶解度。10大参数对于活性染料的主要性能,如上染率、直接性、反应性、固色率、匀染性、重演性、拼混染料相容性等有重大的指导性和实用性。充分掌握10 大参数的含义有利于染料生产者和使用者开发新染料、选用已有染料、提高印染织物质量。

1.1 S、E、R、F值

活性染料生产者和应用者常用S、E、R、F值来评价染料的直接性、反应性、匀染性、配伍性、重演性和易洗涤性(去除浮色,提高染色牢度)等染色性能。[3]

S值代表活性染料对纤维的直接性,用加碱前30 min 时的吸附率来表征。此时,染料对纤维的吸附已接近平衡,上染率一般不太高,与纤维共价键结合的染料很少,几乎可以看作为零。

E值代表上染的竭染率。加碱后,随着固色率的提高,纤维的上染率也迅速增大。其原因是吸附在纤维上的染料与纤维形成共价键结合后,打破了吸附平衡,吸附在纤维上的染料解吸速率减慢,因而有更多染料上染纤维,并与纤维发生共价键结合。

R值代表活性染料的反应性,用加碱后5 min时的固色率来表征。由于提高了染液的pH,使纤维阴离子浓度增加,固色率也相应提高。

F值代表染料固色率,是染色织物洗除浮色后的固色率。固色率始终低于竭染率,因为在固色的同时,活性染料会水解,部分水解染料吸附在纤维上,但不能与纤维固着,这就是染色织物上的浮色,应尽可能洗除。

综上所述,S和R值都是在规定时间内测定的吸附率和固色率,是一种动态参数,可以粗略地描绘活性染料的上染速率和反应速率,与活性染料的移染性和匀染性密切相关;参数E和F值与染料利用率、易洗涤性、染色牢度和有色污水的处理有关。这4 个参数加上移染指数可以衍生出易洗涤因子和匀染因子。利用这些参数可以直观又方便地应用活性染料,但S、E、R、F值只适用于竭染等。

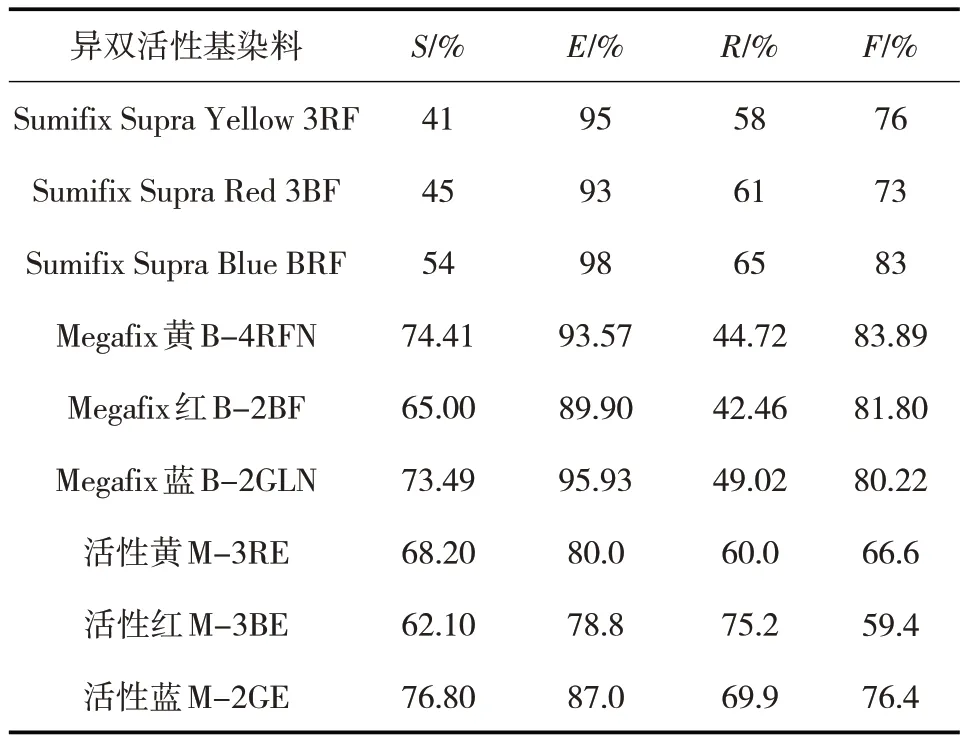

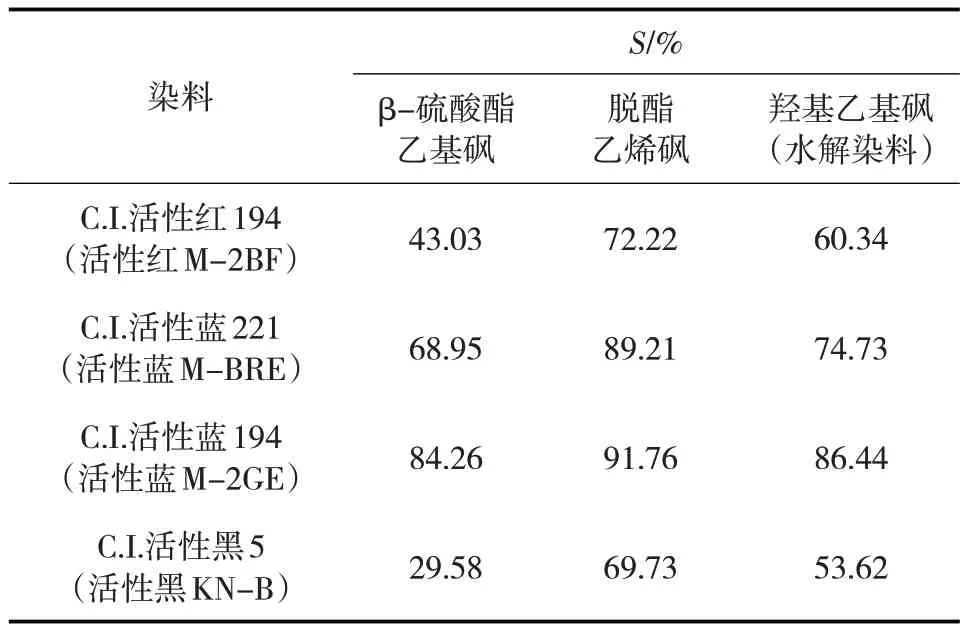

活性染料三原色拼色要求染料相容性较好,相容性与重演性关系密切,亦即重演性较好[4]。活性染料三原色筛选很重要的一个根据是S、E、R、F值差值在±15%,可确定其为一个类型或一个品牌的三原色染料。S、E、R、F值越接近,染料的相容性越好,染色重演性越佳。染料生产厂必须将这些染料数值提供给下游的染料应用厂。如果S、E、R、F值差值在20%以上,染料的相容性差,不能作为三原色染料,选用拼色染料时须特别注意。表1为常用的一氯均三嗪和乙烯砜双异活性基染料三原色的S、E、R、F值,比较接近,所以印染厂经常选用。这些品牌补充色的S、E、R、F值也较接近。

表1 一氯均三嗪和乙烯砜双活性基染料三原色的染色特征值[5-6]

以上3 种品牌的三原色分子结构完全相同,因测定S、E、R、F值条件各异,所得数据不同,但同一系列的S、E、R、F染色特征值相近。

染色工艺条件如浴比、无机盐用量、碱剂用量和染色温度的变化对S、E、R、F值都有不同程度的影响。随着S值的变化,染色工艺对S、E、R、F值的影响呈不规律变化。S值很小或很大时影响较大,不利于染色重演性,S值中等的活性染料对染色工艺条件的变化不太敏感,S、E、R、F值基本上没有变化,有利于染色重演性[7]。异双活性基染料的S值在55%左右;双一氯均三嗪如ProcionH-E 型和Procion H-EXL 系列染料的S值在70%~75%为宜[8],如表2 和表3 所示。

表2 Procion H-E染料(国产KE型)三原色染色特征值[9]

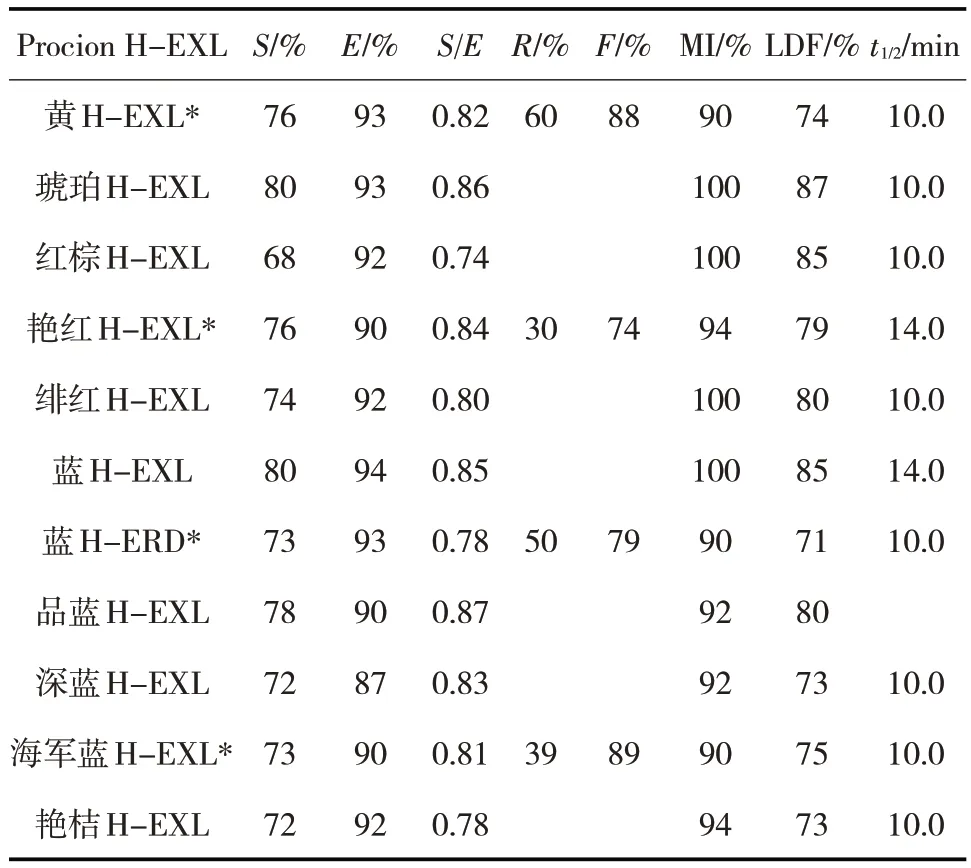

国产KE 型染料与Procion 分子结构相同,C.I.号也相同,同为双一氯均三嗪活性基染料,Procion HEXL 在H-E 的基础上改变了分子结构,使S值稍降低,见表3。

表3 Procion H-EXL的染色特征值与匀染性[9]

1.2 染料匀染性的表征

1.2.1 移染指数

MI最早是在20世纪70年代出现了小浴比快速染色,随之发展了快速染色用分散染料后引入的。日本化药公司通过界面移染理论(inter-facial migration)从已有的分散染料中筛选出一套适用于快速染色的分散染料。

活性染料在未加碱、只加无机盐促染剂时对纤维上染,基本上是一个吸附过程,吸附与解吸同时存在,在这一阶段染料没有和纤维形成共价键结合,染料可以移染。这段时间很短,但是上染的染料量很大,差不多是全部上染染料的55%~75%,上染速率很快,容易造成染色不匀。借用分散染料快速染色的界面移染理论,提出了移染指数的概念,显示活性染料的移染性。移染指数大,染色匀染性好。

表3 显示 Procion H-EXL 的 MI 都在 90%以上,染色匀染性较好。活性染料的S值对MI 具有重要影响。较高的直接性能保证最初染色布在移染过程中的吸附量,但过大的直接性将使染料在移染过程中从染色布上解吸。活性染料的反应性(R值)也对移染有一定的影响,R值小,即使S值很大,也可能移染;R值大,则染料与纤维结合过快、过多,难以移染。适当的R值保证了移染结束时染料在纤维上固着;但也不能过大,必须要给染料足够的时间,使其在染色织物上的吸附与解吸达到平衡。

一氯均三嗪和乙烯砜双异活性基活性染料中也有一些高MI 值品种。如:C.I.活性红240(活性红M-3B、艳红KM-3B)、C.I.活性红241(活性红3BN、3BS)、C.I.活性红 261(活性红 3BF、5BS),其 MI 值分别为98.03%、90.73%和82.23%[8]。

1.2.2 匀染因子

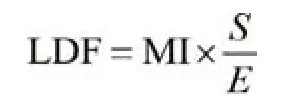

LDF 是由 MI 和S值、E值派生出来的评价活性染料匀染性的参数,是加入碱后的活性染料第二次吸附阶段的匀染效果,表示为下式:

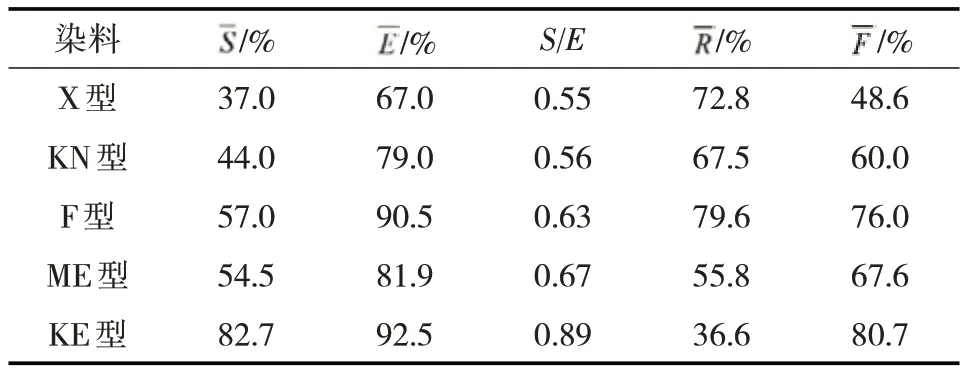

其含义是LDF 与MI、S/E成正比。加入碱剂后可视为染色的第二个吸附阶段,第一阶段吸附S和第二阶段吸附E的比值反映了染料在吸附过程中对碱的耐受程度;较大的S/E值,E与S差值小,说明染料对碱有较好的耐受性,对匀染性的影响相对较小;反之,S/E值小,则E与S差值大,导致在碱性条件下失去移染能力。表4为竭染用活性染料染色特征值S、E、R、F的平均值。

表4 竭染用活性染料染色特征平均值[9]

表3 所示H-EXL 的MI 大于90%,LDF 大于70%,t1/2大于等于10 min,各染料的S值相近,所以配伍性很好;单只染料染色特别是拼混染色可获得较好的染色效果,尤其是MI 值相近且大于90%,LDF 值也相近且大于70%,t1/2也相近,有良好的重演性,容易达到RFT(right-first-time),即一次成功率高,不用回修,节约资源和能耗,不会产生颜色深浅不匀;而且基本上不受染色工艺参数,如浴比、浓度、温度、电解质用量和碱用量的影响。其部分分子结构式如下:

Flavine H-EXL(栎黄)、Carmine Red H-EXL(胭脂红)、Amber H-EXL(琥珀)的分子结构式均未找到。

1.3 易洗涤因子和提升力指数

1.3.1 易洗涤因子

活性染料通过共价键结合赋于染色织物优良的染色牢度,但是深浓色的染色织物经常发生褪色和沾色,因为部分染料发色母体受光、热、汗、酸性气体和氧化剂的侵蚀,出现偶氮基的分解;络合染料的金属离子因受氨基酸、螯合剂作用而脱落;氨基被氧化引起染色织物的褪色或色变,染料-纤维键的断裂也会引起褪色和色变。而染色织物上未固着或水解造成的浮色也会导致深浓色染色织物的耐水洗(或皂洗)褪色、沾色牢度和耐摩擦色牢度不合格。

活性染料的浮色染料定位在最终上染率(E)和固色率(F)的差值,这些浮色染料包括已吸附于纤维而未能与纤维发生共价反应的染料,加上水解染料以及β-硫酸酯乙基砜在碱剂存在下产生β-消除脱去硫酸酯后的乙烯砜染料。它们的总量可用(E-F)来表示,(E-F)越大,越难洗除。洗除浮色除了与浮色总量有关外,还与浮色染料与纤维的直接性有关,直接性越大,越不易从纤维上洗除。一般可以通过水洗、皂煮把绝大部分浮色从染色织物上洗除下来。浮色洗除能力(即易洗涤性)与(E-F)成反比;同时也与直接性成反比,S值越大的活性染料,浮色越不容易洗除,即浮色越多,易洗涤性越差。如果设定易洗涤因子WF以下式[10]计算,可以判别洗除浮色的效果。

对于目前用量最大的异双活性基染料而言,其中直接性最大的是经β-消除脱去硫酸酯的乙烯砜染料,其次是水解染料,已吸附于纤维而未发生共价反应的β-硫酸酯乙基砜染料最小,也即最易洗除浮色。表5以双异活性基染料中的几只染料为例。

表5 活性染料的不同浮色染料对纤维的直接性[10]

从图1可以看到,在不同pH时存在不同形式的染料,活性染料在碱性介质中固色,绝大部分为乙烯砜;浮色染料主要是乙烯砜和水解染料。而WF公式中的S值一般被认为是未反应染料的直接性,与浮色染料有较大差别,S值都大于未反应的活性染料。

图1 不同pH时β-硫酸酯乙基砜的存在形式

其次,F值只代表表观固色率,经过皂煮后仍有少量未固着的染料吸附在纤维上,而实际固色率Fr小于表观固色率F值。对于直接性大的活性染料有1.0%~5.2%未固着的染料可从纤维上萃取下来,也就是(EFr)大于(E-F),(E-Fr)值越大,耐水(皂)洗色牢度和耐湿摩擦色牢度越低。易洗涤性涉及活性染料的E、F和S值,一般活性染料固色率低于70%、(E-F)大于15%、S值大于75%时,浮色多且难洗除,这类活性染料不能用作深浓色染色。从以上论述可以看到,乙烯砜染料的S值太大,不利于浮色的洗除,但在2018 年10月召开的第十五届全国染料与染色学术研讨会,其论文集上一篇题为《脱酯C.I.活性黑5 的合成研究》[11]令人不解,C.I.活性黑5的传统合成工艺是先在H酸的氨基一侧与对位酯偶合,然后在15 ℃、pH=6.5 时,在羟基一侧与对位酯偶合;而该文却要在50 ℃、pH=8~9时偶合,得到的β-硫酸酯乙基砜也经消除反应脱酯成为乙烯砜,可能是因为C.I.活性黑5 的S值很低,有提高的空间,殊不知乙烯砜比脱酯前更易水解。

1.3.2 提升力指数

深浓色所用染料浓度高,相应染料量增加,因为纤维上可供染色的染座有限。Novacron S型活性染料是三活性基染料,同样深度的染色织物,因为BDI高,可以少用染料。纤维对染料的吸附有一个极限值,一般染色时染料不能超过吸附值和染座的10%,过量的染料不能上染和固着,在织物表面造成染料堆积,这些染料又是浮色染料的另一种形式,所以必须选用高提升力的活性染料用于深浓色染色,在染料用量不多的情况下达到深浓色的要求。

提升力表示染料应用于印染时,染料用量逐步增加,织物表观得色量(用K/S值表示)相应递增的程度;提升力高的活性染料,表观色深按染料用量同比例提高,说明该染料有较好的染深性。提升力差的染料,染色织物的表观色深不随染料用量增加而提高。在评定提升力,特别在拼混染料染色时,染料用量与其染色织物表观色深的前一档表观色深之差很小甚至相同,即作为该染料的最高得色率,即该染料的提升力。

提升力指数的含义是在标准色度(深浓色应该用6/1 或7/1 标准色卡)下的质量,以某一个用量[如2%(omf)]为标准,将测得的染色织物表观得色量作为基准,计算染料用量逐步递增下的各种深色的表观得色量与标准色度的染色织物表观得色量的比值[12-13]。与前一档的染料用量所得BDI值相比,增值很少甚至相同时,即为该染料的BDI值,含义是标准色度的倍率,同时明确染色深度,即该染料在染色织物的最高表观得色量。

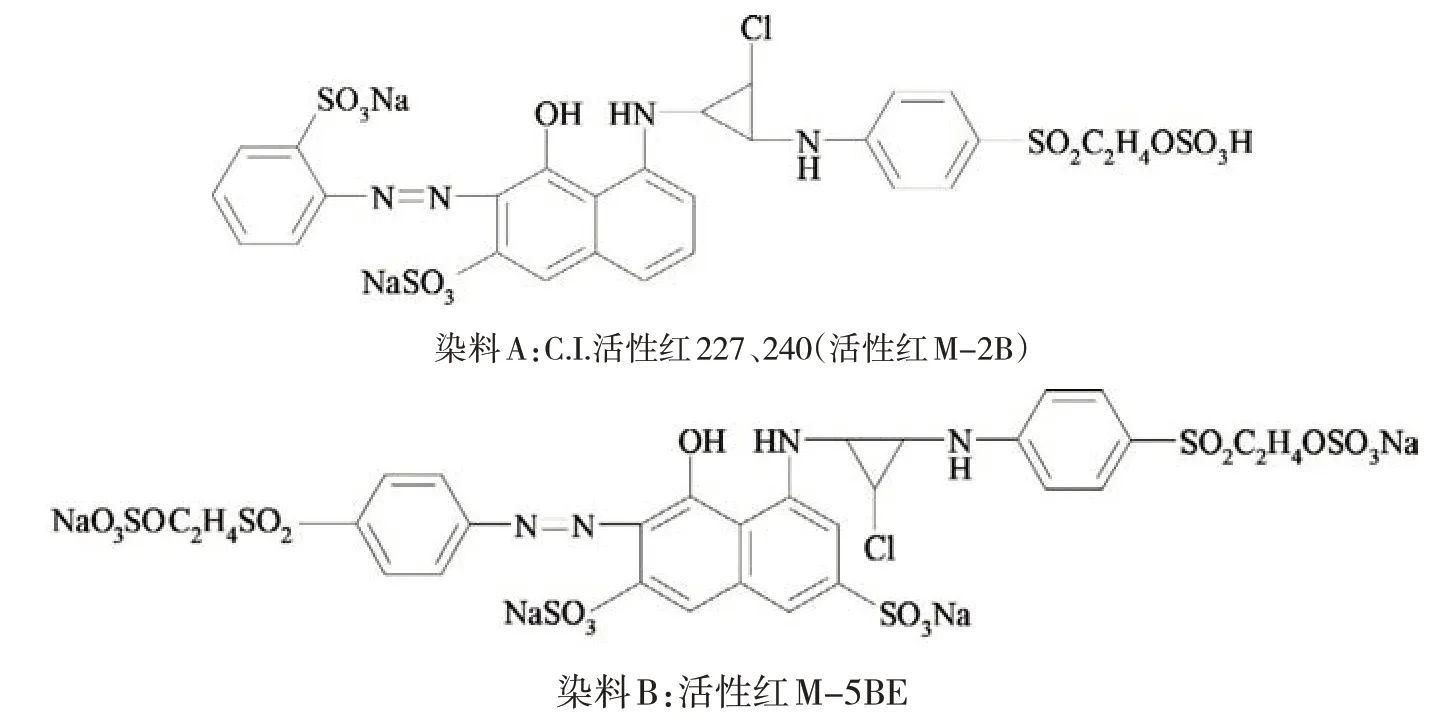

以下列2只染料及其复配染料为例:

2种染料及其复配染料的BDI值见图2。

图2 2种染料及其复配染料的BDI值

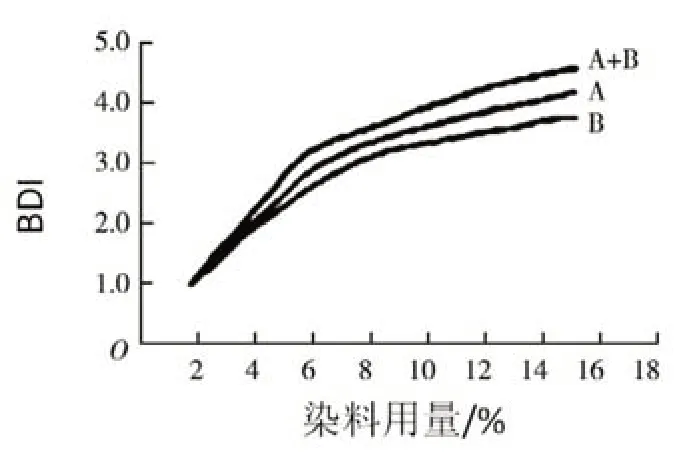

从图2 可见,染料用量在4%(omf)以下时,不同染料的BDI基本上没有拉开,BDI值提高很少,但比标准色2%(omf)的BDI 值提高1 倍;染料用量超过6%(omf)时,染料B 虽为三活性基,但BDI 值提高很少,当与染料A 复配后,BDI 值随染料用量增加而明显提高。提升力的测定参照GB/T 2837—2003《反应性染料染色色光和强度的测定》。

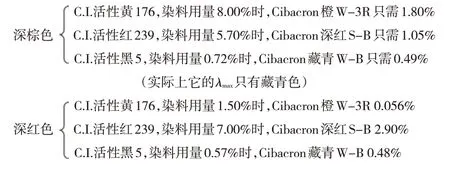

Novacron 深红S-B 染深浓色时的BDI 值高于C.I.活性红239 达3 倍之多,所以用该染料染色的织物达到同一色深时,染料用量只有其他活性染料的20%~40%。例如:

1.4 溶解度[14-16]

活性染料分子结构中所含的磺酸基较多,特别是乙烯砜型活性染料还含有硫酸酯暂溶性活性基,水溶性基占整个分子的比例较高。大部分活性染料在20 ℃水中的水溶性也很高,如C.I.分散黑溶解度为200 g/L,但是一部分活性染料在20 ℃水中的溶解度不高。升温后(50 ℃)水溶性可升高,例如C.I.活性红78、84、116 及蓝 177 在 20 ℃时的水溶性只有 50~60 g/L,在50 ℃时可升高到100 g/L,C.I.活性红120在50 ℃时可升高到大于140 g/L,C.I.活性红2可升至160 g/L。

对于活性染料染色特别是冷轧堆染色、高速连续轧染和短流程湿蒸轧染,因为染液与碱液同时加入,而且是在20~25 ℃的室温下,有些活性染料在中性介质中的水溶性很高,但遇碱后水溶性急速下降,例如C.I.活性红118 在中性水中溶解度大于100 g/L,当加入20 g/L的碳酸氢钠(小苏打)后即降为50 g/L,如果碱质量浓度更高,染料立刻沉淀析出,不利于染色。

提高活性染料耐碱水溶性的方法有:(1)加入添加剂。大多耐碱水溶性不佳的活性染料都是缔合分子团,须加入适当的分散剂,如烷基萘磺酸甲醛缩合物(分散剂MF、NNO等),同时加入润湿剂,使染料在水中快速润湿,并使缔合染料分子分散而形成单分子。这样不但解决了活性染料的耐碱水溶性,而且有利于染料分子与纤维的共价键结合,因为发生这类反应的染料都呈单分子状态。液状活性染料要加入一种新型的聚氧乙烯醚类助溶剂。(2)把活性染料与该染料的同分异构体复配,除了可以提高上染率和固色率,还可以提高染料的水溶性和在碱性介质中的稳定性。例如C.I.活性蓝19和C.I.活性蓝49单独在碱性介质中,于25~30 ℃时放置24 h即有大量染料析出。而将它们与其同分异构体复配后,在相同条件下,染液非常稳定,没有析出物。

C.I.活性蓝19及其同分异构体的结构式如下:

C.I.活性蓝49及其同分异构体的结构式如下:

2 无机性值/有机性值(I/O)

I/O是活性染料10 大参数之一,是本文重点研讨的课题,主要是提供一个染料复配和印染拼混选用活性染料简单而实用的方法。这种方法使用时要求染料生产者与染色工作者必须熟知染料的分子结构式,便于计算。所以高校中染料专业和染整专业都设有“染料化学”这门课程,使其在实践工作中对染料分子结构更加熟悉。

2.1 HLB值

HLB值是表面活性剂的一个重要参数,表面活性剂都是由疏水基和亲水基2部分组成。表面活性剂要吸附于界面而呈现特有的界面活性,必须使疏水基团和亲水基团具有一定的平衡性。这种反映平衡的程度由美国Atlas 研究机构的Griffin 于1949 年首创,用于表示表面活性剂中2 个互相矛盾基团的平衡关系,称之为亲疏平衡值(hydrophile-lipophile balance,简称HLB)。Griffin在他第一次提出HLB时是这样定义的:“我们称之为HLB,它是分子中亲油和亲水这2个相反基团的大小和力量的平衡”。HLB值是表面活性剂的一种实用性量度,与分子结构有关。HLB值在表面活性剂中用得最多的是作为乳化剂,若要稳定乳化必须挑选1 个或2 个表面活性剂,该表面活性剂的HLB 值应与被乳化物的HLB值相近。[17]

但是测定HLB值的实验不仅时间长而且麻烦,所用的方法有 Griffin 法,1983 年又有 R.K.Gupta 法。近代测定HLB 值的方法有将表面活性剂作为基底的色谱法和介电常数法,还有核磁共振谱,偏摩尔体积和溶解度参数等[18]。但测试都较繁复,准确性低,所以许多学者倾向于计算方法,其中日本的小田良平在他的著作中提出通过无机性值(I)和有机性值(O)来计算HLB值[19]。

2.2 有机化合物有机性值(O)和无机性值(I)的确定

2.2.1 有机性值(O)

由于有机化合物主要由碳组成,根据实验获得,可以用代表亚甲基的碳原子数来度量其有机性,一个碳原子的有机性值为20,例如丙烷的O值为20×3=60,I值为0,其他类推。

2.2.2 无机性值(I)

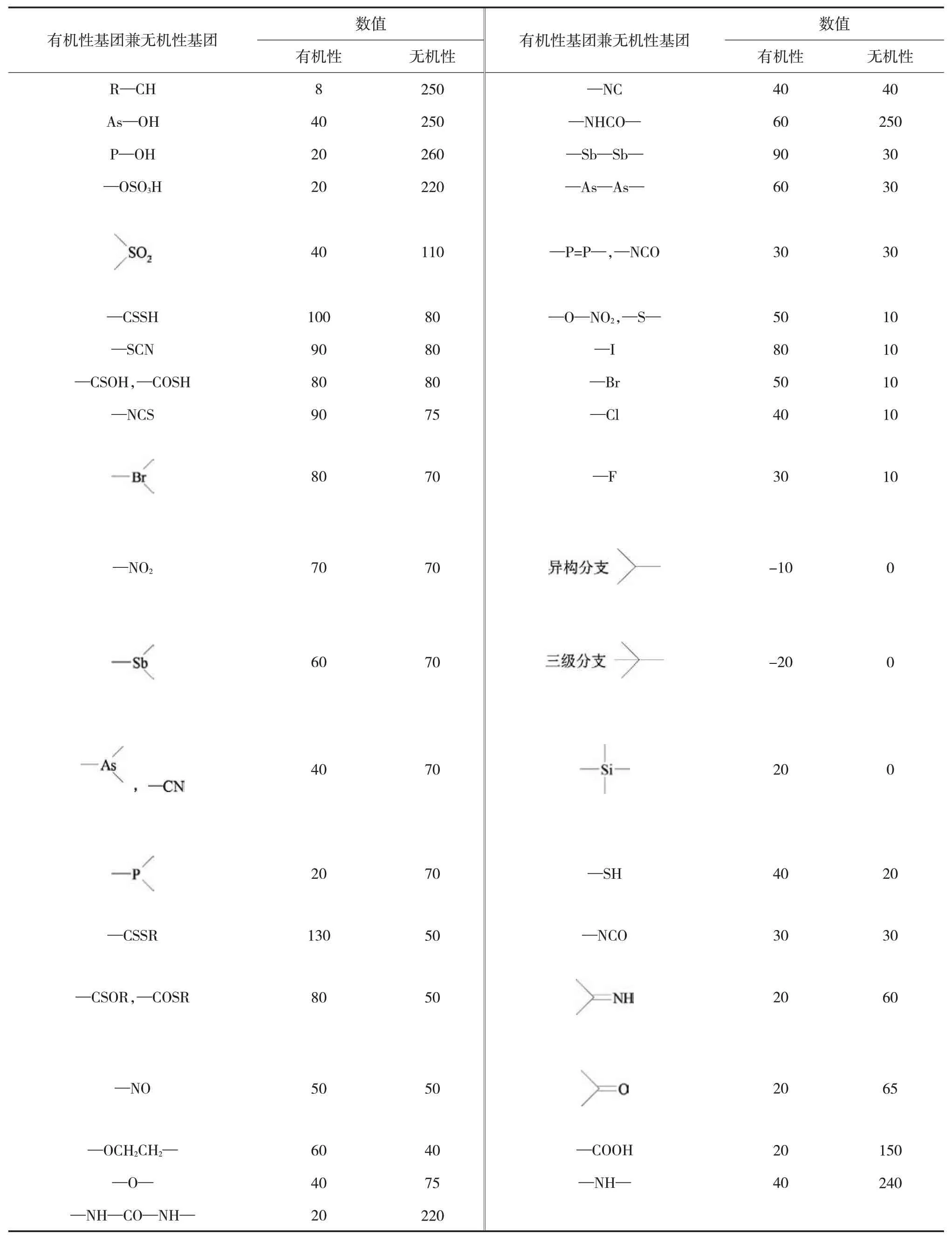

与有机性值相比,无机性值的确定较复杂。把醇类羟基的无机性值定为100,并以此为基础,通过实验和实践决定其他取代基的数值,具体的无机性数值列于表6中;而有些基团既有无机性值又有有机性值,其数值列于表7中。

表6 无机性值(I值)

表7 有机性基团兼无机性基团的O/I值

虽然表6 和表7 列出了有机化合物各基团的O、I值,但是至今还不能说所有官能团的O、I值都已正确地确定下来。尽管如此,也不妨碍利用有机概念图[20]来进行设计。