荷斯坦奶牛血常规指标随胎次变化规律研究

2019-12-26陈紫薇赵琦琪穆柏宇张海亮张国兴董刚辉王雅春

陈紫薇,王 凯,赵琦琪,穆柏宇,常 瑶,张海亮,张国兴,董刚辉,王雅春*

(1.中国农业大学动物科学技术学院,北京 100193;2.首农畜牧发展有限公司,北京 100029)

血常规检验作为临床医学中血液学检验最常用的方法,是检测动物健康状况的参考项目之一。血常规指标众多,通常可分为白细胞系统、红细胞系统及血小板系统三大系统。白细胞主要起防卫作用,不同种类的白细胞在机体防御反应中的作用和地位不同。本研究使用的三分类血细胞分析仪将白细胞以细胞大小为基准分为小细胞群(淋巴细胞)、中间细胞群(单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞)及大细胞群(中性粒细胞)。红细胞是脊椎动物通过血液运输氧气的圆饼状细胞,红细胞所含有的血红蛋白从组织中输送氧气和二氧化碳,对体内pH 调节中起重要作用[1]。此外,红细胞还是机体免疫系统中的重要组成部分[2-3]。血小板是巨核细胞脱落下来的小块胞质,对机体的止血功能极为重要。血常规指标会随着生理条件的变化而发生改变,因此在不同生理条件下测定血常规指标具有一定意义。国内现有研究多利用血常规检验比较奶牛在不同生理条件下血液成分的变化,用于判断奶牛的健康状况[4],但对不同胎次或年龄的血常规指标研究甚少。本研究测定了北京地区5 个牛场不同胎次健康荷斯坦泌乳牛的血常规指标,为荷斯坦牛部分血常规指标群体参数提供参考,同时通过分析奶牛血常规指标随胎次的变化关系规律,为各胎次奶牛的饲养管理与奶牛选种、诊断疾病等提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物 试验群体来自北京地区5 个牛场,共179 头健康荷斯坦泌乳牛,其中1 胎62 头,3 胎56 头,5 胎及以上61 头。

1.2 样品采集与处理 使用一次性采血针和抗凝真空采血管于2017 年夏季采集试验牛尾静脉血样10 mL。将抗凝全血样于24 h 内送至金海科禺生物科技发展有限公司测定相关血常规指标。奶牛生产性能测定(Dairy Herd Improvement,DHI)数据由北京奶牛生产性能测定中心提供。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 血常规指标 采样后24 h 内,使用K-4500 全自动血细胞分析仪(Sysmex,日本)测定抗凝全血中白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞压积(HCT)、红细胞平均体积(MCV)、平均血红蛋白量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、血小板(PLT)计数、淋巴细胞比率(W-SCR)、中间细胞比率(W-MCR)、中性粒细胞比率(W-LCR)、淋巴细胞绝对值(W-SCC)、中间细胞绝对值(W-MCC)、中性粒细胞绝对值(W-LCC)、平均血小板体积(MPV)、红细胞分布宽度(RDW-SD)、红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR),共18 项血常规指标。

1.3.2 体况评分(BCS) 评定人员通过目测和触摸奶牛隐窝、臀角及腰角等部位,结合整体印象及经验进行评分。评定时牛体应自然站立。采用5 分制评定系统[5],0.5分为一间隔。分析中使用3 名评定人员独立评分的均值。

1.3.3 直肠温度(RT) 于2017 年7 月份气候条件相似的上午(07:00—10:00),使用电子体温计(OMRON欧姆龙)测量试验牛的直肠温度。测量时将体温计插入直肠约10 cm,停留约10 s 后取出并读数,数据精确到0.1℃。分析中使用3 次测量的均值。

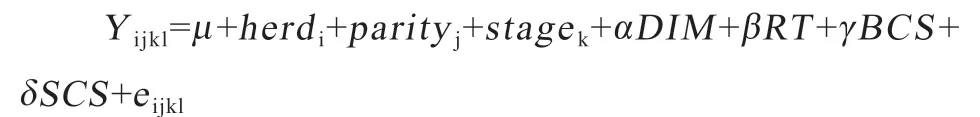

1.4 统计分析 应用SAS 9.4 软件GLM 过程分析,Bonferroni t 检验进行多重比较,P<0.05 表示差异显著。血常规指标的影响因素分析采用以下固定模型:

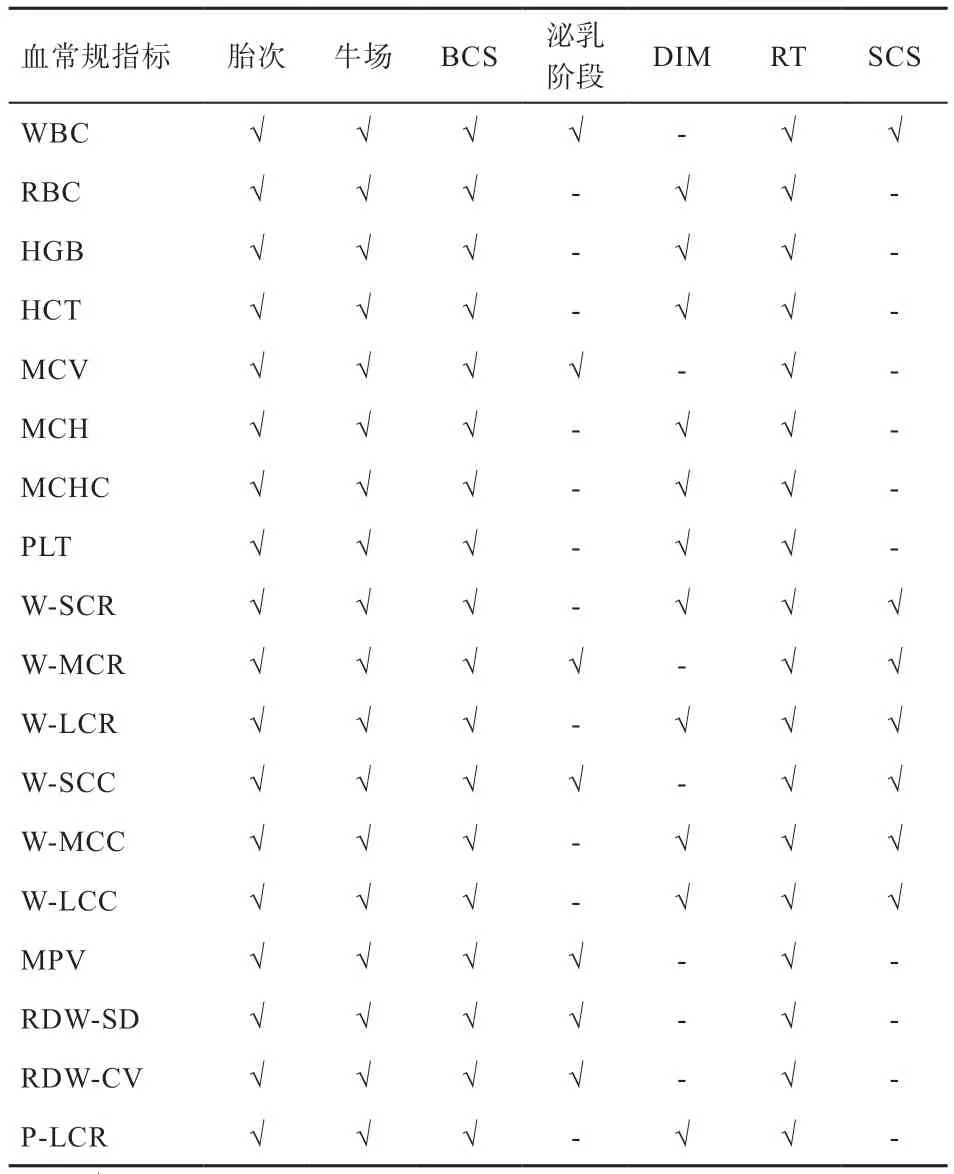

式中,Yijkl表示血常规指标;μ表示总体平均数;herd表示牛场效应(i=1,2,3,4,5);parity 表示胎次(j=1,2,3),以1 胎、3 胎、5 胎及以上为分组标准;DIM 表示泌乳天数,stage 表示泌乳阶段(k=1,2),泌乳阶段以70<d≤200 为泌乳中期,d>200 为泌乳后期为分组标准;RT 表示直肠温度;BCS 表示体况评分;SCS 表示体细胞评分;α、β、γ、δ分别表示各协变量的回归系数;eijkl表示随机残差。分析不同指标时仅保留显著或对模型贡献较大的因子(表1)。

2 结果

利用前述固定效应模型对各血常规指标进行分析,各项血常规指标与胎次间关系分析结果、95% 范围及正常参考值范围见表2。各项指标95% 范围与文献资料中参考范围相近。结果表明,胎次对WBC、HCT 的影响显著,对RBC、MCV、MCH、MCHC、W-SCR、W-LCR、W-SCC 的影响极显著,对其余指标影响不显著。白细胞系统中WBC、W-SCR、W-SCC 随着胎次的升高显著降低,W-LCR 随着胎次的升高显著升高;红细胞系统中RBC、HCT 随着胎次的升高显著降低,MCH、MCHC、MCV 随着胎次的升高显著升高。其余指标随胎次变化均不显著。

表1 血常规各指标分析模型中的效应分布

3 讨论

3.1 血常规指标的范围 本研究中荷斯坦泌乳牛夏季各项血常规指标的范围与文献资料中的参考范围[6-10]相近。徐文娇等[10]测定了北京泌乳期奶牛血常规指标,其中MCV 结果高于本实验,W-LCR 低于本实验,造成差异的原因可能是测定仪器、采样季节等不同。此外,北京地区夏季气温较高,奶牛易发生热应激,因此本研究中各项血常规指标的水平可能受到一定程度的影响[11-12]。

3.2 血常规指标随胎次变化规律

3.2.1 白细胞系统随胎次变化规律 白细胞通常被分为粒细胞、淋巴细胞和单核细胞三类,其中粒细胞又可被分为嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和嗜中性粒细胞,它们在血细胞中占比和功能不同。淋巴细胞是机体免疫应答的重要细胞成分,参与细胞免疫和体液免疫并通过分泌细胞内因子参与体内免疫调节。单核细胞主要组成机体防御系统,吞噬作用较其他血细胞更强。嗜酸性粒细胞与机体过敏反应和对蠕虫的免疫反应有关。嗜碱性粒细胞与组织胺、肝素和过敏性慢反应物质的产生有关。嗜中性粒细胞具有趋化、吞噬和杀菌作用,与细胞的吞噬和消化功能有关[13]。由白细胞系统随胎次变化规律可知,WBC、W-SCR、W-SCC随着胎次的升高显著降低,W-LCR 随着胎次的升高显著升高。WBC 随胎次变化的趋势与Mirzadeh 等[14]研究结果类似。有多项研究表明,人体外周血白细胞的DNA 甲基化水平呈增龄性降低[15-16],这可能会加速白细胞的衰老或死亡,从而导致外周血白细胞数量减少。De 等[17]对人淋巴细胞总数进行测定,发现W-SCC 随年龄升高而降低,这与本研究奶牛W-SCC 随胎次增加而减少的趋势相同,W-SCC 降低可能与淋巴细胞凋亡率增加有关[18],从而导致免疫功能下降。但目前尚无对荷斯坦牛W-SCC 随胎次或年龄变化的研究,因此无法进行详细对照。W-SCR、W-LCR 的变化趋势与王贞照等[19]和田树清等[20]相同。W-SCR 降低可能与淋巴细胞的凋亡有关,W-LCR 的变化可能与高胎次奶牛感染细菌的概率增加有关[21]。综上所述,随着胎次升高奶牛的免疫力下降,更易感染疾病。

表2 血常规指标随胎次变化的规律

3.2.2 红细胞系统随胎次变化规律 机体中红细胞具有完整的自我调控系统,一方面拥有运输氧气和二氧化碳的功能,另一方面能够通过与抗原作用和清除循环免疫复合物参与机体免疫调控。通过对红细胞系统随胎次变化关系分析,可知RBC、HCT 随着胎次的升高显著降低,MCH、MCHC、MCV 随着胎次的升高显著升高,RDW-SD 随着胎次的升高有显著升高趋势,而RDWCV、HGB 在各胎次间没有显著差异。本研究中RBC、MCV、HGB 随胎次变化的趋势与Mirzadeh 等[14]结果相同,但MCH、MCHC 的趋势不一致。造成差异的原因可能与试验牛群性别、品种、季节及试验方法有关。Mirzadeh 等[14]将奶牛分为18.5~36、36.5~60、大于60月龄,分别计算各组血常规指标,与本研究采用胎次分组不同。从本试验结果可以推测,高胎次奶牛可能由于造血功能下降,无法在一定时间内造出需要量的红细胞[22],从而导致红细胞数量和红细胞压积降低。有研究表明,红细胞直径与总表面积随着年龄的增加而增大,这可能导致MCV 随着胎次递增而升高;红细胞容量随着年龄增大而增加,可能导致MCH 随着胎次增加而升高[19]。随着胎次增加,RBC 显著降低,为维持高胎次奶牛的供氧能力,MCHC 可能会出现代偿性升高。HCT 的减少和RDW-SD 的升高往往与贫血有关。因此,综合以上对红细胞系统指标与胎次关系分析的结果,可看出高胎次奶牛呈现出一定的贫血趋势。

3.2.3 血小板系统随胎次变化规律 血小板拥有维持血管内皮完整性功能,参与机体的凝血和止血过程。本研究血小板系统指标分析结果表明,MPV 随着胎次升高有显著升高趋势,与王刚等[23]的研究中对大鼠不同年龄MPV 变化趋势相同。MPV 与血小板活化程度有关,体积大的血小板功能更活跃,并且影响多种心血管疾病[24]。因此,高胎次奶牛患血栓等心血管疾病的风险较大。本研究中PLT 在3 个不同胎次分组间差异不显著,可能是因为PLT 受动物生理水平和环境等因素影响较大。

4 结 论

本研究结果显示,白细胞指标WBC、W-SCR、W-SCC 随着胎次的升高显著降低,红细胞指标RBC、HCT 随着胎次的升高显著降低,血小板指标MPV 随着胎次升高有显著升高的趋势,说明高胎次奶牛易受细菌感染,心血管疾病和贫血等患病风险增加。因此需要采取适当措施,加强饲养管理,减少各种应激情况的产生,以降低高胎次奶牛患病可能,延长奶牛使用年限,从而获取最大收益。