山西古建筑外宣旅游文本英译研究

2019-12-26李云仙

李云仙

一、山西古建筑特点综述

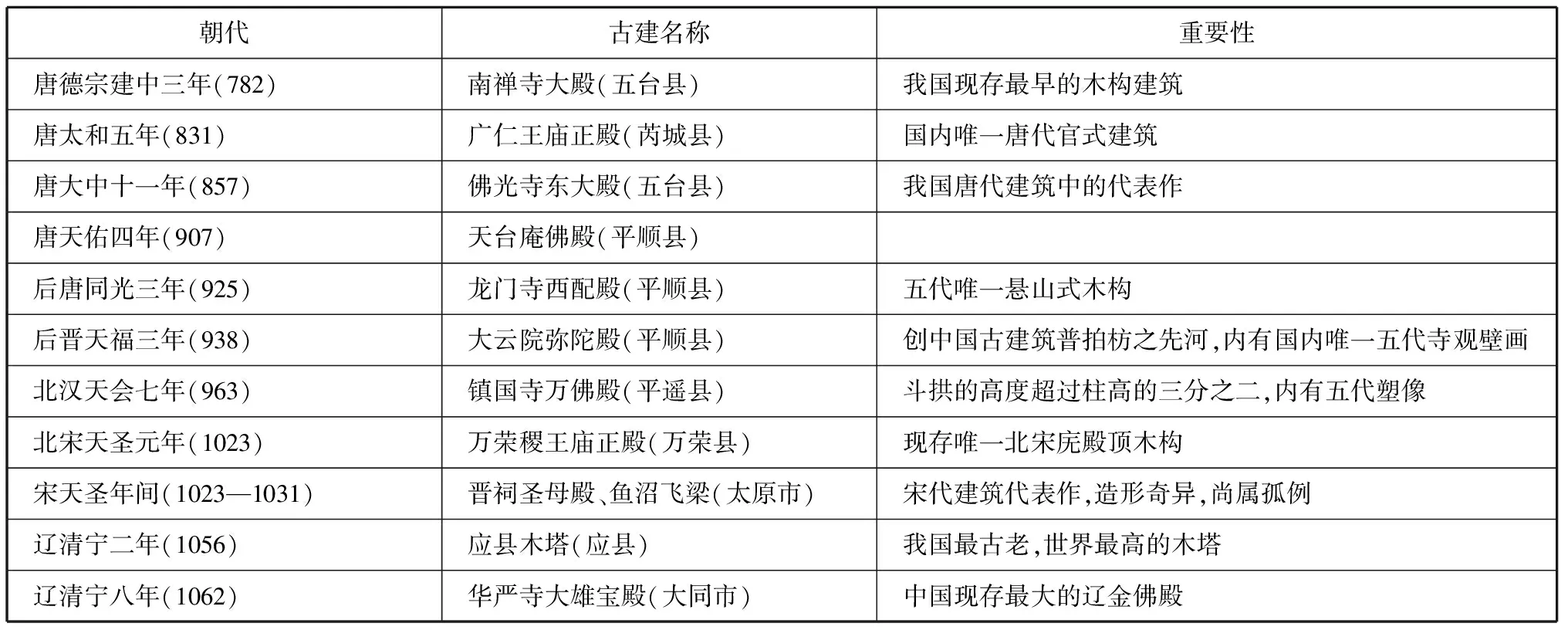

山西古建筑具有特有的建筑风格和丰富的文化内涵,是中华文明的重要遗产。山西现存的古代建筑达九千余座,地上文物存有量占全国总数量的70%以上,宗教寺庙、宫殿石窟、民居建筑、古城遗址等,遍布全省各地,山西被誉为“中国古建筑博物馆”。其古建筑的文物价值、历史价值和科学价值都很高。全国目前存有元代及元代之前的早期古建筑600余座,其中山西独占500余座,明、清时期的古建筑遗存更是数不胜数。如表1所列为山西境内现存的我国历史上辽代之前具有代表性的部分古建筑遗存。

表1 山西境内唐、五代、宋、辽时代重要古建筑遗存

除历史比较悠久的佛寺宫殿建筑之外,山西的民居建筑也独具特色。作为中华文化的发祥地之一,山西民居建筑带有中华传统文化的烙印,主要为明清时期所建,以晋中一带的四合院民居最有代表性,体现了商业与儒学的结合,如祁县乔家大院、榆次常家庄园、灵石王家大院、平遥日升昌票号等。

山西的古建筑资源如此丰厚,向世界宣传介绍山西古建筑和中华传统文化,高质量的古建筑宣传资料的英译就极为重要。然而,目前少有专家学者涉及古建筑领域的英译研究,可以说在这方面的工作尚处于初始阶段。本文从功能派目的论角度出发,探索山西古建筑外宣旅游文本的汉英翻译,归纳翻译策略,以期能够抛砖引玉,为山西建设文化旅游强省贡献一份力量。

二、山西古建筑外宣旅游文本英译的理论基础与原则

20世纪70年代功能派翻译理论兴起于德国,创始人凯瑟琳娜·赖斯在1971年首次提出功能派理论的雏形,他认为理想的翻译应该是综合性交际翻译,即在概念性内容、语言形式和交际功能方面都与原文对等,但是在实践中应该优先考虑的是译本的功能特征。其后,赖斯的学生汉斯·费米尔进一步提出以文本目的为翻译活动的第一准则,创立了功能派的奠基理论——目的论,其核心概念是翻译方法和翻译策略必须由译文预期目的或功能决定。判断翻译的标准是译文实现预期目标的充分性。在此基础上,20世纪90年代中期,功能派第二代代表人物诺德提出功能加忠诚理论,丰富了功能目的论,他认为翻译的目的决定翻译过程,同时翻译既要尊重原作者,又要考虑读者,既要重视译文读者,又要尊重原文作者和原语文化[1]。

山西古建筑外宣英译文本的目标读者为外国游客,其翻译的主要目的就是让游客看懂、听懂,吸引游客,激发游客的旅游兴趣。山西古建筑翻译要以中华文化为根本,以游客的接受为主导,充分考虑中西文化不同的思维方式,从游客接受的角度出发,合理使用翻译策略与方法处理原文信息,既要保持古建筑术语的语言特色,又要达到文化传播交流的目的,让外国游客可以享受古建筑之美,同时又能理解中国传统文化。

三、山西古建筑外宣旅游文本的翻译策略与方法

(一)意译

中西传统建筑虽然在诸多方面存在差异,但在一些主要的建筑技术和建筑构件方面还是有共性的,如寺院(temple)、宫殿(palace)、梁(beam)、柱(column)等。此类词汇在中西方的古建筑领域共同存在,表达的只是一般的概念性指称,并无明显的中西方文化内涵,这类古建筑词汇在翻译时可以采用意译的方法,用英语中相对应的词来翻译。如“水榭”译为“waterside pavilion”,“偏殿”译为“side hall”,“庭院”译为“courtyard”,“飞檐”译为“flying eaves”等。再如传统古建筑中的五种房顶:“硬山顶”译为“flush gable roof”,“悬山顶”译为“overhanging gable roof”,“庑殿顶”译为“hip roof”,“歇山顶”译文“gable and hip roof”,“攒尖顶”译为“pavilion roof”。同理,“重檐歇山顶”就可翻译为“double-eaved gable and hip roof”[2]。

(二)音译与意译相结合

有些古建筑构件在中西方传统建筑中基本一致,但做工样式又不完全一致,在文化内涵方面也完全不同。比如,许多宫殿寺庙屋顶部分的藻井,看起来与西方建筑中的穹顶结构类似,但其实两者完全不同。中式藻井是指构筑在天花板下方的装饰结构,它以向外延伸的斗拱架为支撑,而西方建筑中的穹顶则属于建筑结构,它是靠本身的弧拱支撑的。两者不管是在建筑功能还是建筑技术或者建筑材料上,都完全不同,为了能够很好地表现传播我们的古建筑文化,在翻译此类古建筑词汇时,建议选择用音译结合意译的方法[3],如“藻井”可译为“zaojing ceiling”。类似的术语词汇还有悬钟(xuan-zhong pendant)、悬鱼(xuan-yu pendant)、罗汉枋(luo han fang tie)、美人靠(mei-ren-kao railing)等。这样翻译既可以清楚地说明所指事物,同时又能保留中国传统文化元素。

(三)音译结合注释

我国传统古建筑主要以木材为建筑材料,很多特有的建筑构件在西方以砖石为主要材料的建筑中并不存在,可以说这些特有的建筑构件体现了独特的建筑文化,对这类词汇进行翻译时英语中并没有恰当的对应语可用,为了保留传统建筑文化内涵,可以采用音译加注释的翻译方法[4]。如木结构古建筑中常见的重要支撑部分斗拱,可音译为“dougong”,再加注释:a sort of bracket set sitting on the top of a column. It is a combination of wood pieces in layers to carry the loads from above.采用音译的方法可以极大程度地保留传统文化的内涵,再加注释又可以让游客明白它所指称的建筑部件的功能。再如介绍乔家大院时,我们必然会提到众多的木雕装饰构件“雀替”,它是我国古建筑中常见的部件,在山西的寺庙宫殿、民居建筑中极为常见,也极具文化特色,即使是中国人如果不是很熟悉古建筑也不太容易理解这个术语,那么在翻译的过程中就可以音译的同时加以注释,译为:queti (the triangular bracket installed in the corner between a column and the lintel. It braces the lintel and increases the rigidity of the two parts connected by tenon and mortise.)[5]

(四)注释法

山西古建筑讲解宣传的旅游文本资料中还常见有一部分专业术语也是中国文化中的独特部分,如对殿堂、房屋建筑宽度和深度的描述时通常用“间”和“进”来表述,如“佛光寺东大殿面阔七间,进深四间”。为了能准确反映我国建筑文化的独特性,建议用注释的方法,即用“beams of width/length”来解释“间”这一词。翻译为:The East Grand Hall of Foguang Temple is seven beams in length, and four beams in width.再如,乔家大院第一院为内五外三的两进院落,根据中国的建筑文化,这里的“进”是量词,古时住宅分为前后几个庭院,一个庭院为一进,故而可翻译为:The first yard of Family Qiao’s Compound is composed of two courtyards. The standard width of both principal and wing rooms of the inner courtyard are five rooms while the outer courtyard three rooms.

四、结语

山西古建筑历史悠久,深受中国传统文化的影响,许多古建筑施工工艺已经失传,想要对其进行详尽的了解,极为不易。古建筑外宣文本的英译也无统一的标准,译者的工作困难极大。要把山西古建筑文化传播向世界,让外国游客看懂并欣赏山西古建,译者不仅要有扎实的语言功底,更要了解古建筑领域的专业知识。