GNSS在极区环境下的定位性能分析*

2019-12-26宋芮德

陈 闯,潘 雷,宋芮德

(沈阳理工大学装备工程学院, 沈阳 110159)

0 引言

近年来武器装备不断向信息化、智能化的方向发展,作战区域不断增大,武器系统正逐步被应用于高纬度和极地等工作环境中。由于极区作战环境的特殊性和复杂性,可能使极区收到的卫星几何分布不理想,卫星导航的精度将有所降低。北斗卫星导航系统是我国自主研发,于2012年底在中国及中国周边国家初步具备授时和导航服务[1-3],随后于2018年覆盖“一带一路”沿线国家。根据北斗卫星导航系统的第三步战略计划,最终将形成由35颗卫星构成的完整混合星座,并将于2020年实现全球范围定位[4-5]。未来,基于北斗的多卫星导航系统融合技术将是GNSS高精度定位的重要发展方向。

北斗正式运行以后,国内外学者对北斗、北斗与GPS、GLONASS和Galileo等其他导航系统组合的区域服务性能进行了初步的分析,并得到一系列的相关结论[6-8]。目前关于北斗各方面性能的测试、分析与评估主要集中在中国及中国周边国家,对于极地如南北极和全星座性能的评估还有待进一步的研究[9]。随着北斗“三步走”的最后一个阶段的进行[10],有必要对北斗在极地各方面性能的评估进行研究。鉴于此,文中利用全星座北斗仿真数据,在南极的中山站从卫星可见性、PDOP及定位精度对单卫星导航系统和组合导航系统的性能进行了全面分析。

1 数学模型

当对卫星钟差、电离层和对流层进行补偿后,GPS和北斗单个卫星修正伪距观测方程可简化为[11]:

(1)

(2)

式中:m、n分别表示GPS和北斗卫星序号;下标G和B分别表示GPS和北斗;ρ为测量伪距;(x,y,z)为地球坐标系下用户坐标;(xm,ym,zm)和(xn,yn,zn)分别表示GPS和北斗卫星地球坐标系下坐标;b表示接收机时钟等效距离误差;ε表示未模型化的误差,如接收机噪声,多路径效应等。

将式(1)、式(2)在接收机近似坐标(x0,y0,z0)处进行泰勒展开,得到伪距定位线性误差方程[11]:

(3)

式(3)中未知数包含3个坐标差参数和2个接收机钟差参数,写成矩阵形式

L=AX+V

(4)

式中,系数矩阵为A,待估计参数矩阵为X,常数项矩阵为L,残差矩阵为V。对于GPS/北斗组合定位,应用最小二乘法求解式,计算出未知向量为:

(5)

式中:P为观测权阵,假设观测值的协方差矩阵为Q,取权值P=Q-1,伪距观测值随机模型Q采用高度角模型:

(6)

式中:σ2为伪距测量的中误差,E为卫星高度角。

2 数据与结果分析

2.1 计算参数设定

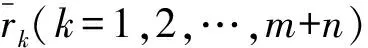

为了评定各种导航系统在南极区域的多方面定位性能,文中从卫星可用性、空间几何分布特性及伪距单点定位精度等3个方面进行研究,对比分析北斗系统、GPS系统与两者组合系统3种方法对南极中山站定位性能的差异。选择南极中山站(69.4°S,76.4°E)作为观测站进行数据模拟,数据长度为24 h,数据采样间隔定为1 s。模拟过程中,共有24颗GPS卫星和35颗北斗卫星,表1列出了开普勒轨道根数用于计算北斗MEO、GEO和IGSO卫星在天球坐标系下的位置。北斗星座5颗GEO卫星的轨道位置分别位于58.75°E,80°E,110.5°E,140°E和160°E;3颗IGSO的倾角为55°,交叉点经度为118°E。

表1 北斗系统星座参数

2.2 卫星可用性

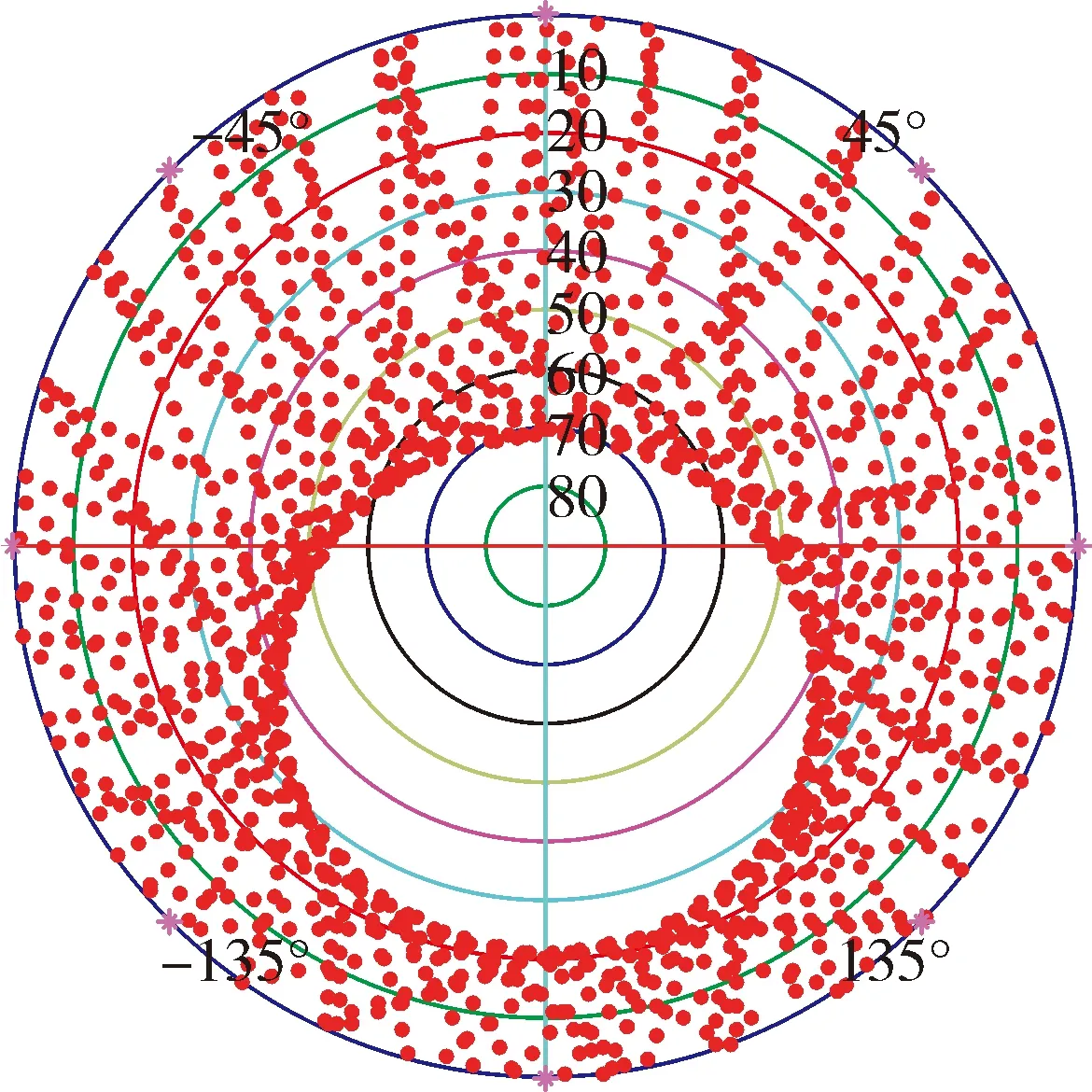

图1和图2分别绘制了南极中山站上空卫星可视图,可以观察到一天内观测站上空的各卫星分布与变化情况。两幅图中红色点为MEO卫星运动轨迹,图2中绿色点为IGSO卫星运动轨迹,蓝色点为GEO卫星运动轨迹。

图1 GPS卫星的天空可视图

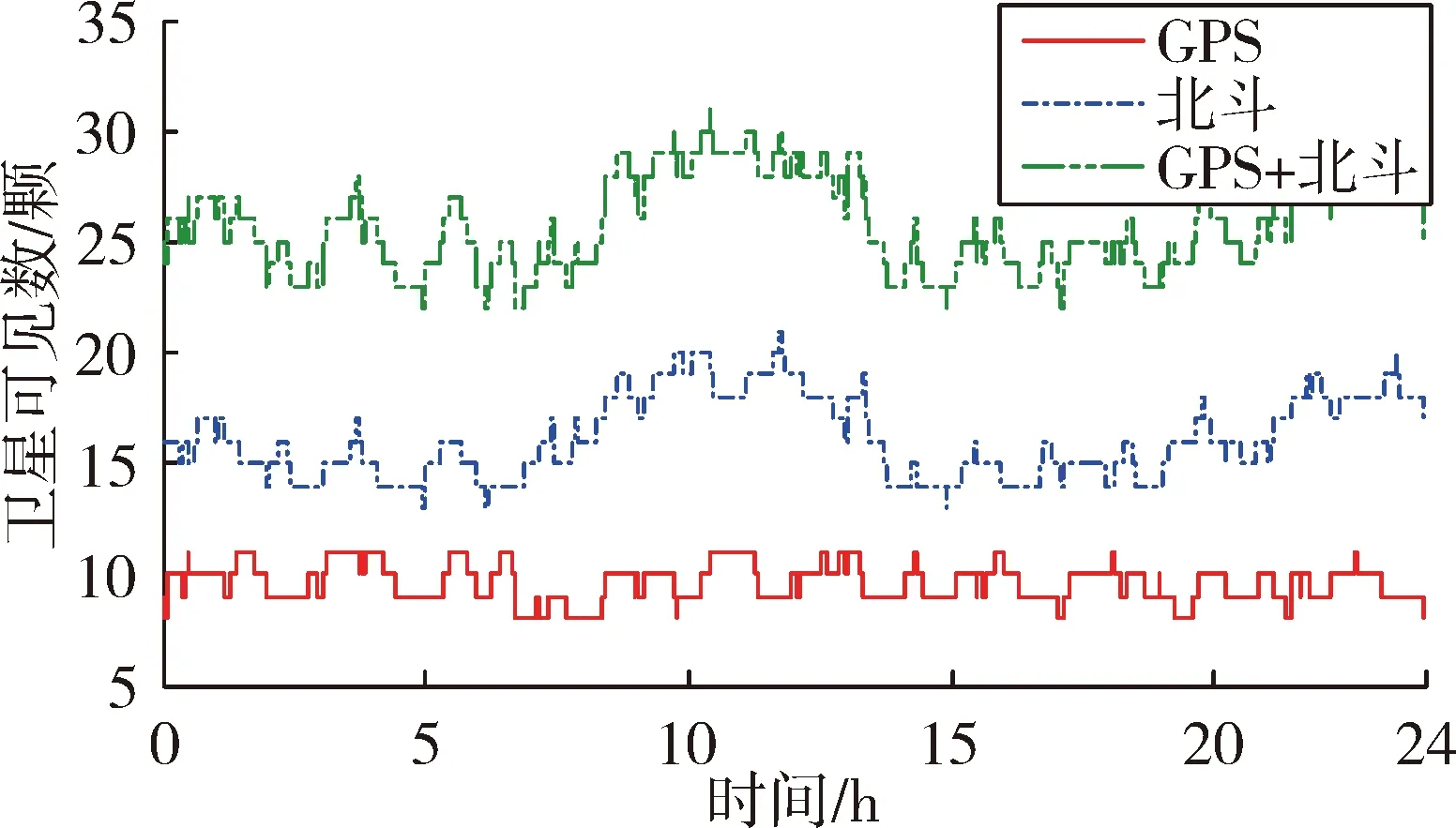

图3为24 h内GPS、北斗和两者组合系统的可见卫星数随时间的变化情况。图3显示在一天内GPS的可见卫星数多数时间内维持在8~11颗,而北斗的可见卫星数基本保持在13~21颗之间,所有历元数据统计结果显示GPS和北斗系统超过4颗卫星的可用性均为100%。其中北斗系统可见卫星颗数远远多于GPS系统,这说明在南极中山站地区,北斗将具备全天候连续实时的定位能力。对于GPS/北斗组合导航系统,可见卫星数量较单系统有所增加,保持在22~31颗之间,冗余卫星观测数大于17,这将显著提升系统的定位性能。

图3 可见卫星数在24 h内卫星变化情况

2.3 PDOP

图4给出了24 h内GPS、北斗以及GPS/北斗组合系统的PDOP值,各系统的PDOP值均不超过3.5。其中北斗的PDOP值在1~2之间变化,变化幅度较小,只有小部分时间段的PDOP值与GPS较一致,而其余多数时间段内都显著低于GPS。北斗系统PDOP较小的主要原因是可见卫星颗数多且空间几何分布均匀。而GPS/北斗组合系统的PDOP相对于单系统显著下降,24 h均维持在1左右,这将使整个系统的几何强度得到大大增强,也将显著提高南极地区的导航定位性能。

图4 24 h内PDOP变化情况

2.4 定位精度

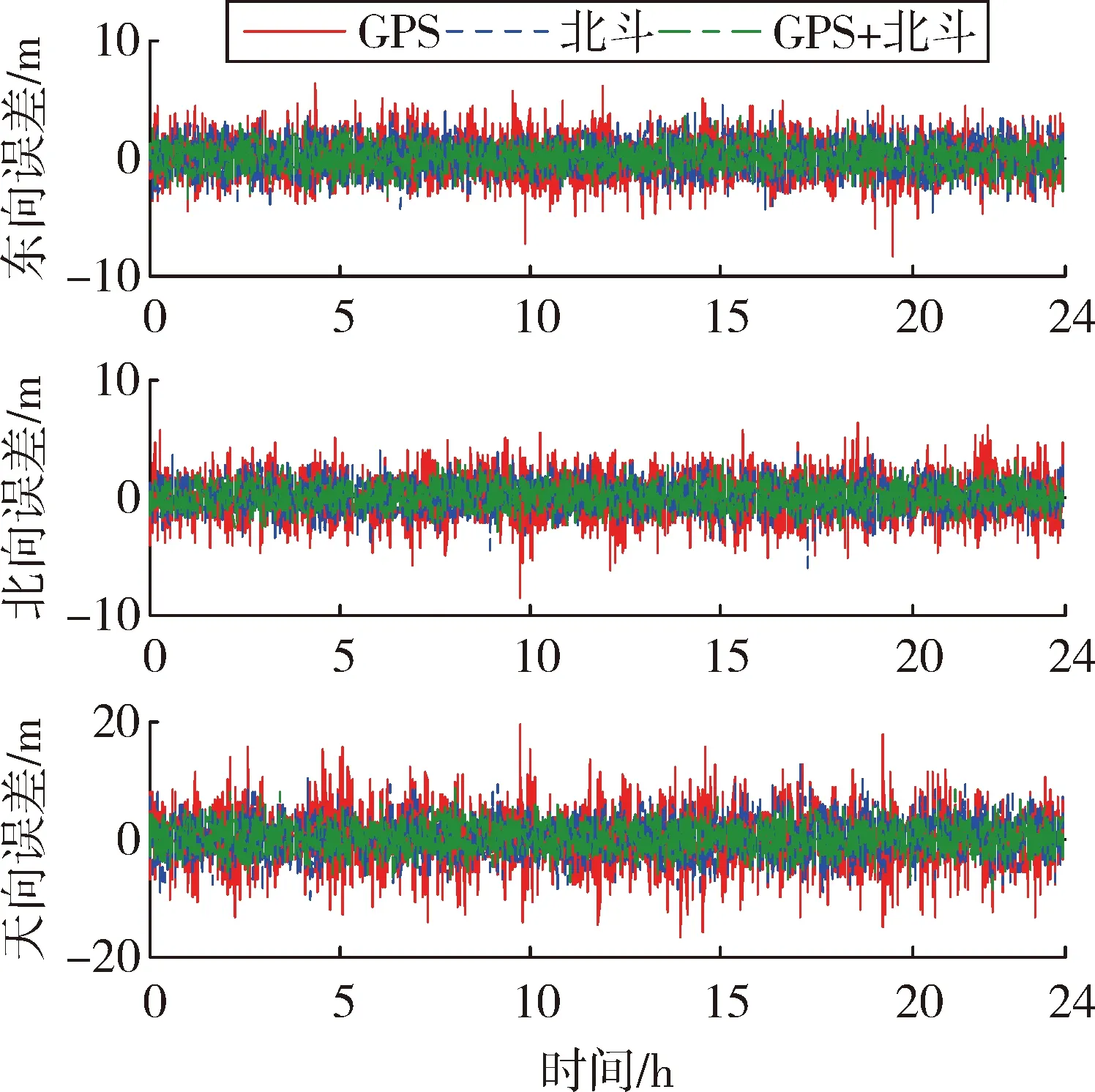

通过模拟数据,针对各系统分别进行了单点定位解算。图5给出了各系统解算出的东、北和天3个方向的定位误差。由图5可以得到,GPS、北斗和组合系统均是东、北方向的精度明显优于天方向精度,组合导航系统的定位精度优于北斗,北斗定位精度优于GPS。

图5 东北天3个方向上定位误差

其中GPS在东、北两个方向上的偏差小于3.5 m(95%),天方向上的偏差小于9 m(95%);而北斗在东、北方向上精度小于3 m(95%),天方向上的定位误差较东、北方向上的偏差大,优于6 m(95%);对于两者的组合导航定位系统,东、北方向上的定位精度小于2 m(95%),而天方向上的定位精度小于5 m(95%),组合系统的定位精度优于GPS单系统和北斗单系统。

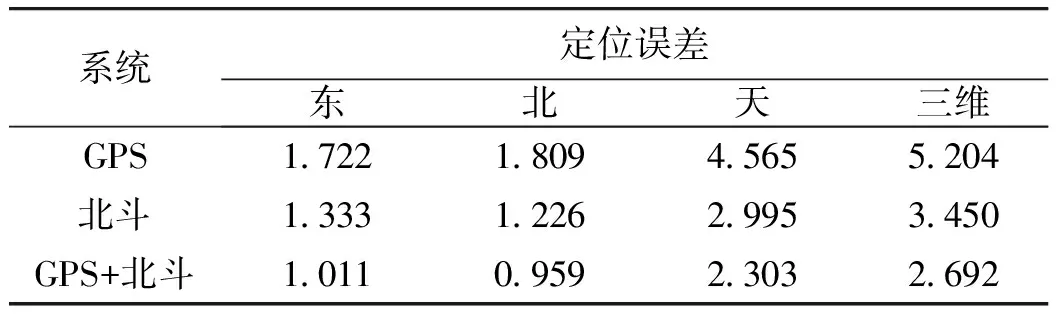

3种系统伪距单点定位误差的均方根误差(RMS)如表2所示。由表2可知,北斗单系统在东、北和天方向上定位精度要优于GPS单系统,主要由于是北斗可见卫星数量明显多于GPS系统,且PDOP值低于GPS系统。组合导航系统的统计精度在整体上也要优于任何单系统。

表2 伪距单点定位误差统计(RMS) m

相比于GPS和北斗,组合系统对东、北和天各方向上的定位精度均有改善,三维定位精度则分别从5.204 m和3.450 m提高到了2.692 m,精度提高了约48%和15%。以上结果表明北斗卫星在提升南极地区导航定位精度方面起到了关键作用。

3 结论

文中主要从可见星数量、PDOP值和伪距单点定位精度等方面评估了北斗卫星导航系统在极地的各方面性能,并将北斗和GPS系统进行了对比,分析了北斗对GPS单系统导航定位能力的改善能力。通过全星座数据计算分析的结果,北斗在极区范围内都具备定位性能,且各方面性能要优于GPS,两者组合后能够大大提高极区的导航定位性能。由于北斗尚未完全覆盖,上述结果都是基于仿真数据分析的,下一步目标将结合北斗的实际数据对极区环境下GNSS精密单点定位(PPP)性能进行详细分析。