对比择期PCI与急诊PCI在急性心肌梗死治疗中的应用效果及患者预后质量

2019-12-24杨赤梁丕邱文

杨 赤 梁 丕 邱 文

广东省信宜市人民医院急诊科,广东信宜 525300

急性心肌梗死(AMI)是常见的心血管疾病之一,该病具有发病急、病情进展迅速及死亡率较高的特点[1]。主要是因冠状动脉粥样硬化斑块脱落,或形成血栓而引发冠状动脉管腔闭塞,致使冠状动脉血供急剧下降,使得心肌出现缺血、缺氧的症状,若不及时干预治疗可诱发恶性心律失常、心源性心脏病,甚至猝死,时刻威胁患者生命安全[2-4]。目前,对于AMI 患者主张尽早、持续且完全开通与梗死相关的动脉血管,重建冠状动脉血运,挽救濒临坏死的心肌细胞,以达到改善心肌功能、降低病死率的目的。现阶段,治疗AMI 最为有效的方法为经皮冠状动脉介入术(PCI),但由于受到条件的限制,部分AMI 患者入院时距离发病时间已>12h,但无胸痛等临床症状,且血流动力学稳定,对此类患者是否仍可行急诊PCI 治疗存在一定的异议[5-7]。基于此,本研究对AMI 患者分别给予择期PCI 与急诊PCI治疗,旨在比较两种方法下所取得的临床效果及预后质量。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年3 月~2018 年6 月在我院接受治疗的AMI 患者400 例作为研究对象,按照随机数字表法分为急诊组与择期组,各200 例。急诊组男114 例,女86 例;年龄38 ~78 岁,平均(53.7±2.8)岁;梗死部位:前壁106 例,下壁72 例,其他部位22 例;高血压86 例,糖尿病60 例,高血脂54 例。择期组男109 例,女91 例;年龄38 ~80 岁,平均(54.1±2.1)岁;梗死部位:前壁105 例,下壁76 例,其他部位19 例;高血压84 例,糖尿病67 例,高血脂49 例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 入选标准

1.2.1 诊断标准 符合《各类脑血管病诊断要点》[8]中关于AMI 相关诊断标准,且根据患者心电图、临床症状及血清心肌酶谱等确诊为AMI。

1.2.2 纳入标准 (1)均为首次发病;(2)发病至就诊时间为12 ~24h;(3)就诊时无明显胸痛症状,血流动力学稳定;(4)均自愿参与本次研究,并签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 (1)存在AMI 病史;(2)合并心肌病、先天性心脏病及心脏瓣膜疾病;(3)肝、肾、肺及凝血功能异常;(4)已安装永久性心脏起搏器;(5)伴随其他系统严重疾病者。

1.3 方法

择期组采用择期PCI 治疗,急诊组采用急诊PCI 治疗。

1.3.1 急诊PCI 患者入院后首先给予嚼服氯吡格雷[赛诺菲(杭州)制药有限公司,H20056410]及阿司匹林(拜耳医药保健有限公司,J20130078)各300mg,后使用Seldinger 法对冠状动脉进行造影检查,找到已梗死的动脉后,根据其特点选择形状、大小及类型恰当的支架、导管等用具,并按照手术操作要求完成急诊PCI 术。手术结束后需立刻将鞘管拔除,局部给予加压包扎,术后2h 给予减压,6h后改为普通包扎。术后1 个月内需坚持口服300mg阿司匹林及75mg 氯吡格雷,qd;术后第3 个月将口服药物剂量更改为100mg 阿司匹林及75mg 氯吡格雷,qd。

1.3.2 择期PCI 入院后给予心电监护、吸氧等生命体征监测。随后给予抗血小板聚集、抗凝、稳定斑块、调脂等治疗,同时注意抑制心室重构及预防并发症。于发病7d 排除相关的手术禁忌证后行PCI 术。术后处理与急诊PCI 一致。

1.4 观察指标

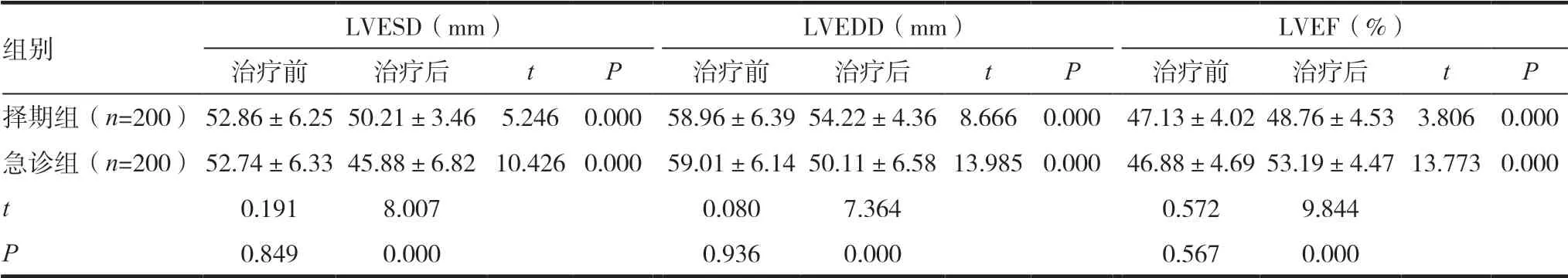

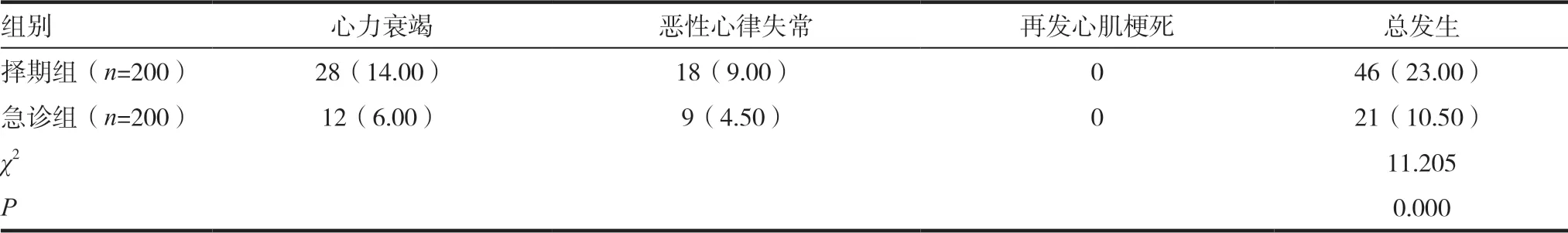

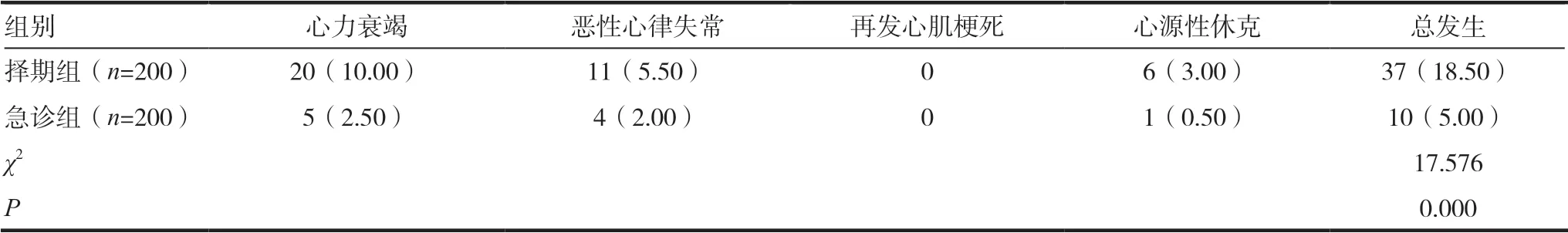

(1)比较两组患者治疗前后左心功能指标变化,分别于治疗前及治疗后3 个月使用彩色多普勒超声诊断仪对患者心脏进行检查,测量患者左心室收缩末期内径(LVESD)、左心室舒张末期内径(LVEDD)及左心室射血分数(LVEF)。(2)比较两组患者住院期间不良心脏事件发生率,包括心力衰竭、恶性心律失常、再发心肌梗死等。(3)比较两组患者出院期间不良心脏事件发生率,对所有患者进行出院后随访,随访时间为出院后3 个月,随访内容包括心力衰竭、恶性心律失常、再发心肌梗死、心源性休克等。

1.5 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者治疗前后左心功能水平比较

两组患者治疗前LVESD、LVEDD 及LVEF 水平比较,差异无统计学意义(P >0.05);择期组治疗后3 个月LVESD 及LVEDD 高于急诊组,LVEF水平低于急诊组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后左心功能水平比较

表1 两组患者治疗前后左心功能水平比较

2.2 两组患者住院期间不良心脏事件发生率比较

与急诊组相比,择期组住院期间不良心脏事件发生率较高,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组患者住院期间不良心脏事件发生率比较[n(%)]

2.3 两组患者出院后不良心脏事件发生率比较

与急诊组相比,择期组出院后不良心脏事件发生率较高,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组患者出院后不良心脏事件发生率比较[n(%)]

3 讨论

AMI 是心血管疾病中常见的危急重症,其发病原因在于冠状动脉闭塞,引发心脏供血中断,使得心肌细胞出现缺血、缺氧性坏死,导致纤维骨架结构被破坏,心脏室壁得以延展,且伴随着血流动力学的改变[9-11]。此外,大部分AMI 患者会发生左心室重构的现象,且其心肌功能下降,对患者的生命安全构成威胁。近年来,PCI 术在临床上的推广,使得大量的AMI 患者临床症状及心功能水平得到有效的改善,PCI 术治疗可将梗死的血管再通,降低左心室的血容量,提高其射血功能,同时恢复其心肌收缩功能,对于改善患者心功能状态及提高临床疗效具有重要作用[12-13]。

梗死血管在尽早实现再灌注的同时,保证心脏供血,是挽救AMI 患者生命的关键[14-15]。本研究结果显示,择期组治疗后3 个月LVESD 及LVEDD 高于急诊组,LVEF 水平低于急诊组,表明急诊PCI 术可较好的恢复梗死相关动脉的血流灌注,提高心肌收缩能力及射血功能。择期组住院期间及出院后不良心脏事件发生率均高于急诊组,提示急诊PCI术后不良心脏事件发生率较低,具有较高的安全性。分析其原因可知行择期PCI 术患者因心肌长时间处于缺血、缺氧状态,从而导致更多的心肌细胞死亡,对术后临床效果及预后质量均造成一定的影响[16-18]。急诊PCI 术则在患者入院后立即实施,缩短了心肌缺血、缺氧时间,使得心肌功能更加容易恢复,利于提高远期疗效,降低不良心脏事件发生率,改善预后状况。李艳飞等[19]研究结果显示,AMI 患者预后恢复效果与再灌注恢复的时间、程度及速度相关。此外,择期PCI 术虽无法在发病后立即挽救坏死的心肌、缩小梗死面积,但对于心肌细胞存活者而言,实施血运重建术后可随着血液循环的恢复,改善心肌血流,促进梗死区心肌功能的恢复,阻止梗死区的扩张及心室重构,且随着心肌细胞的逐渐复苏,可有效促进心肌收缩功能恢复,增加心肌收缩能力,进而改善心功能。郭萌等[20]研究结果指出择期PCI 与急诊PCI 均可改善AMI 患者左心功能及左室重构,但行择期PCI患者,由于长时间的心肌缺氧、缺血,心肌功能受到影响,预后不良心脏事件发生率较高。这与本研究结果相一致,无论行择期PCI 术还是急诊PCI 术均可改善患者心功能状况,建议对于发病至就诊时间在12 ~24h 内的患者可优先选择行急诊PCI 治疗。

综上所述,择期PCI 与急诊PCI 均可改善AMI患者心脏功能,但急诊PCI 应用效果较好,预后不良心脏事件发生率较低,心肌功能恢复较好。