论《周易》经传美学在魏晋南北朝的传承

2019-12-24卫剑阙王承丹

卫剑阙,王承丹

(厦门大学 人文学院,福建 厦门 361005)

《周易》经传,堪称中华文化思想的智慧结晶,就其哲思玄理而言,与其他儒家经典不可同日而语[1]263。中华文化受益于《易经》中的哲思,它是跨越时代的活力泉源,其核心地位历久不变[2]11-12。因此,它全面深刻地影响着后世的思维方式和审美观念,尤其是魏晋南北朝时期的思想文学领域。这一时期的文学审美倾向较为明显地呈现出“复古”倾向,即在很大程度上汲取化用了《周易》中的审美观念。具体而言,首先承继了《周易》“文”的概念与意涵,比如仰观俯察、“参伍错杂”及“极饰返素”等等;其次赓续了《周易》“以悲为美”“文以气为主”等审美理想,以及“立象尽意”的审美表达方法。

一、“文”法自然

《周易·系辞传》中说:“物相杂,故曰文。”[3]258“文”指纹理,而且是错杂排布有一定规律的纹理。这里的“文”,可视为文化乃至文明的初始形态,其出现和定型来自自然界纹理相错的启发。《系辞传》有言:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”[3]246可以看出,“观象于天”“观法于地”,特别是“鸟兽之文”与“神明之德”“万物之情”通达关联,说明人文与天地万物同胞一体密不可分的关系。这种观念在许慎的《说文解字序》中被再一次提及:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。”[4]316由此观之,在中国古代文人学者的心目中,文字产生于天地万物运化的启示,故“文”实际上就是对自然的映射与模范。从这一点上说,刘勰的《文心雕龙》无疑也附会增益了这种观点,《原道》中的文字是最好的佐证:

文之为德也大矣!与日月并生者何哉?夫玄黄色杂,方圆体分;日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。为五行之秀,实天地之心,心生而言立,言立而文明,自然之道也。[5]9-10

刘勰认为“文”与“日月并生”,而且是“自然之道”显现。文由人作,人为“天地之心”,“文”于是成为人们知觉感受自然物象后的创造。再如《原道》中的“叠璧”,即有光泽的圆形艺术品,是在模仿“日月”的形态;“焕绮”以经纬织成,也是在拟构山川形貌。《道德经》云:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”既然“道沿圣以垂文,圣因文而明道”,那么“文”其实就是“道”的实体化。人们无法直接把握“道”,却可以通过“文”来了解自然运行的规律,因此,“文”就是处于天人之间“上情下达,下情上达”的媒介,其本质乃是“天地之心”。研究者的思考与阐释,对“文”的理解多有裨益。吴林伯结合多种传统文献资料,得出“文”可分为“天文”与“人文”的结论,认为前者先于后者,并为后者所依仿。他进而也指出,“人文”功用更大,因为它能“鼓动天下”[6]13。宇文所安亦有类似的解会,认为“文”的生成源自宇宙的运行,进而把“文”细化为“天文”(“astronomy”, Heaven’s pattern)和“地文”(“topography”, Earth’s pattern),再结合《文心雕龙》篇章而推演出这样的结论:“文”——文学即“自然”,它由宇宙的洪荒元初迤逦而来。[7]186-187

那么,“文”究竟是什么呢?简而言之,它是人接纳自然万物赐赠之后的解会创造与抒发呈现,是文理—文字—文学—文明的混融物。无论是庖牺氏“取近诸身,取远诸物”之文,还是“傍及万品,动植皆文”之文,都是天地自然机理玄意的蕴含,人们大致只能经由“神思”去捕捉体味。《文心雕龙·神思》篇中提到人下笔之前的状态,即:“夫神思方运,万涂竞萌,规矩虚位,刻镂无形。登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。”[5]250显然是指通过“神思”来捕捉自然意象,再由“心”对知觉意象加工处理而最终成“文”。这个过程与《系辞传》中的“仰观俯察”“观象观法”的生命活动息息相关,只是《系辞传》中“以通神明之德,以类万物之情”也揭示出“文”之初成,其使命就是体察自然万物之变生演化之道,故曰“文之为德者也大矣。”

二、“阴阳气论”与“文以气为主”

魏晋时期人们普遍认为“文”来自自然,其生成也是要效法自然;文在被人创作过来的过程中,却需要依靠创作者本身的“气”来带动文章的“气韵”,使其成为富有生命律动性的有机体。“文气论”这一审美观点也可追溯到《周易》经传中的“阴阳气论”学说。

医学典籍《阴阳大论》对这一理论作出过精准的说明:

黄帝曰:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。故积阳为天,积阴为地。阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形。”[8]44

“阴”“阳”这一对哲学概念的形成、发展到最终确立存在一定过程,追根溯源,早在《周易》及其相关经传中就已显现出这一概念的萌芽形态。

《周易》原典的思想体系中是不包含“气”这一观念的,如吴前衡先生所说,暗含着“气”这一思想范畴的阴阳与道“这两个概念都不是《周易》文本的原生概念,而是在《易传》发生的高潮中结合到易学去的”[9]393。但在《彖》对《咸卦》的解说中,我们可以找到“二气”这一提法,即:

咸,感也。柔上而刚下,二气感应以相与,止而说,男下女,是以亨利贞,取女吉也。天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平;过期所感,而天地万物之情可见矣![3]128-129

冯友兰在《中国哲学史新编》中指出:“这个所谓的‘二气’就是阴阳二气。”[10]337

而在《彖》中的“否”“泰”两卦中,则直接提到了“阴”“阳”的概念:

“泰”:内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人。君子道长,小人道消也。[3]74

“否”:内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子。小人道长,君子道消也。[3]77

新出土的马王堆帛书被传为是孔子说《易》的文献《易之义》,其中也有一些专门论述“阴”“阳”等相关概念的文字,现摘录如下:

子曰:易之义呼(乎)阴与阳。六画而成章,曲句(屈)焉柔,正直焉刚。六刚无柔,是谓大阳,此天之义也。□□□□□□□□□□□□方。六柔无刚,此地之义。天地相衔(衔),气味相取,阴阳流形,刚柔成形。(第一章)

子曰:万物之义,不刚则不能动(动),不动则无功。恒动而弗中则亡,此刚之失也。不柔则不静,不静则不安,久静不动则沉,此柔之失也。……是故天之义,刚建(健)动发而不息,其吉保功也。无柔救(救)之,不死必亡。动阳者亡,故火不吉也。地之义,柔弱沉静不动,其吉保安也。无刚救之,则穷贱遗亡。重阴者沉,故水不吉也。故武之义保功而恒死,文之义保安而恒穷。是故柔而不狂,然后文而能朕也,刚而不折,然后武而能安也。易曰:直方大,不习,吉。{此言川}之屯于文武也。此易赞也。(第五章)

子曰:《键》六刚能方,汤武之德也。

《川》六柔相从顺,文之至也。……“鸣谦”也者,柔而用也,《遁》之“黄牛”,文而知朕矣。《涣》之缘辞,武而知安矣。《川》之至德,柔而反于方。《键》之至德,刚而能让。此《键》《川》之厽(备)说也。(第六章)[11]

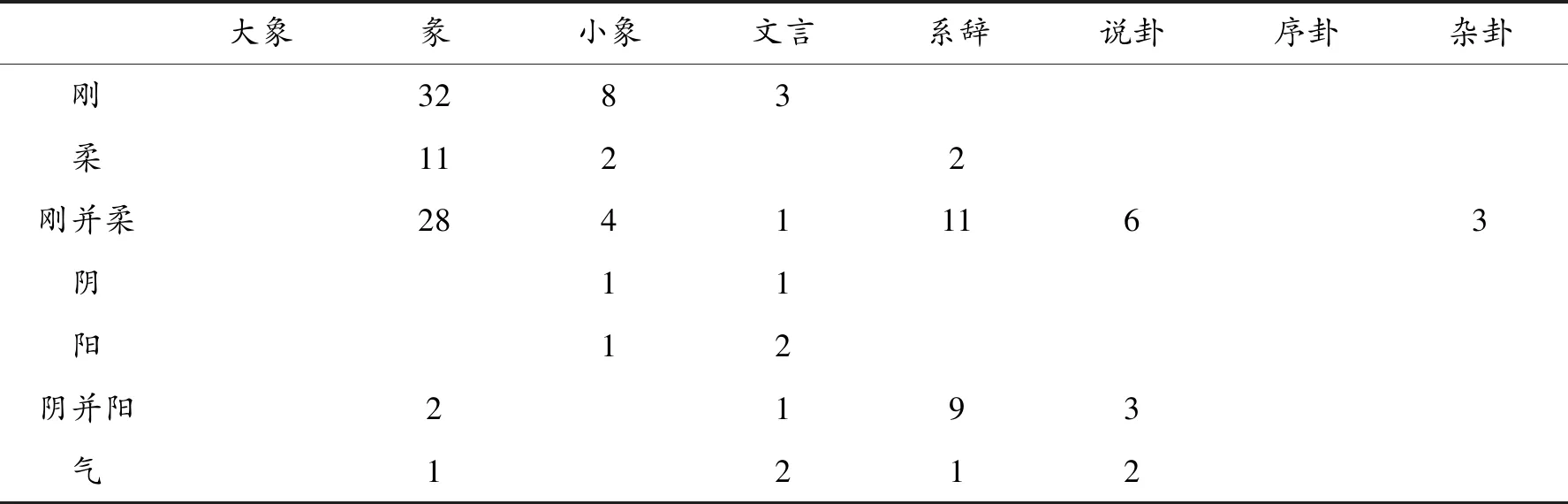

从以上材料中我们可以看出,“阳”与“刚”“健”“乾”等概念密切关联,而“阴”则与“柔”“顺”“坤”等概念紧密结合形成两组对立的序列。朱伯崑先生曾说:“刚柔是阴阳的另一种说法。”[12]123/181张锡坤先生曾统计了《周易》经传中“阴阳”“刚柔”“气”等词在十翼中出现的频率,现摘录如表1[13]412:

表1 阴阳气论相关词汇在十翼中出现频率统计表

由此可见,“阴阳二气”这一概念确立的过程,是基于我国古人对宇宙起源的探索之上逐渐形成的。在《文心雕龙·原道》篇曰:“仰观吐耀,俯察含章,髙卑定位,故两仪既生矣。”[5]10同样,作为自然界中一分子的人类也是各有其气的,如《庄子·知北游》篇说:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。”[14]733《管子·枢言篇》:“有气则生,无气则死,生者以其气。”[15]276《管子·内业篇》:“凡人之生也,天出其精,地出其形,合此以为人。”[15]122-123即说明了人之生是有天、地两种象征阴阳的气构成的。而化成每个人的气不同,也导致了每个人的差异性,从而致使不同的人所作的文章之“气韵”不同。到了魏晋时期,曹丕在其文学评论著作中《典论·论文》中就提到了“文以气为主”的观点:

文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。譬诸音乐,曲度虽均,节奏同检,至于引气不齐,巧拙有素,虽在父兄,不能以移子弟。[16]102

这里曹丕认为作者之“气”和文之“气”是紧密相关的,且有着浑然天成的特征,它无法被遗传更无法被引渡,只能“受之天也”。而这种天生的“气”也直接影响到其所创作的文之“文气”,故而文章“引气不齐”“巧拙有素”都是作者天生之“气”的体现,无法通过人力勉而改之。

钟嵘也在其《诗品序》中提到:

气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告。动天地,感鬼神,莫近于诗。[16]201

南朝的萧子显的《南齐书·文学传论》:

文章者,盖性情之风标,神明之律吕,蕴思含毫,游心内运。放言落纸,气韵天成。[17]

魏晋南北朝时期,人们不仅注重文学创作中的“气”,也注重在绘画、书法等艺术作品中所展现出的“气韵”,如我国古代第一个绘画理论家谢赫在其《古画品录》中就以“气韵生动”这一概念而论画:

虽不该备,形妙颇得壮气。(评卫协)

神韵气力,不逮前贤。(评顾俊之)

非不精谨,乏于生气。(评丁光)

虽略于形色,颇得神气。(评晋明帝)

虽气力不足,而精彩有余。(评夏瞻)[18]

由此可见,魏晋南北朝时期的文艺作品批评中,往往引入“气”与“气韵”等概念来评判作品的精彩与否。值得注意的是,魏晋南北朝时人往往将文艺作品中的“气”和作者以及描绘对象的“气”联系起来。“气”具有生命特性的观念也一直对后世的文艺审美观念产生影响,如杜甫在其诗作《丹青引赠曹将军霸》中写道:

先帝御马五花骢,画工如山貌不同。

是日牵来赤墀下,迥立阊阖生长风。

诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。

斯须九重真龙出,一洗万古凡马空。

玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向。

至尊含笑催赐金,圉人太仆皆惆怅。[19]526

为了体现曹霸的画工传神,杜甫特意用“圉人太仆皆惆怅”来衬托。而这一句中,“圉人太仆”惆怅的原因则是因曹霸画中的马太过于传神,而时人迷信画中之马的神气会吸取现实中马的神气。由此可见,我国古代的审美观照中,认为“气”与生命息息相关,而又因为“气”与文艺作品紧密联系,故而文艺作品实质上也是有着生命特征的。而理想的艺术作品也应当具备“气韵生动”的特征,即其应当具有生命的律动性,内在的内容主旨和外在的字词选排和音律节奏都应达到和谐统一的境界。艺术作品内在和外在所对应的人体的“其精”“其形”的观念也暗含着“阳”和“阴”的二元观念。因而,好的文章必然是形式与内容的和谐统一,读来令人感觉既错落有致又不失其旨。

三、“忧患意识”与“悲美情结”

《系辞传》中提及,《易》生于忧患且言辞端直。《系辞·下》曰:“《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?”[3]254“易之兴也,其当殷之末世,周之盛德邪?当文王与纣之事邪?”[3]258“是故其辞危,危者使平,易者使倾,其道甚大,百物不废。惧以终始,其要无咎,此只为《易》之道也。”[3]258自始至终保持忧患意识,其要旨在归于警惕无咎,这才是《易》之道。

不仅如此,《系辞传》中还谈到了“忧患九卦”的概念,即“履”“谦”“复”“恒”“损”“益”“困”“井”“巽”九卦,先将原文摘录如下:

《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?

是故履,德之基也;谦,德之柄也;复,德之本也;恒,德之固也;损,德之修也;益,德之裕也;困,德之辨也;井,德之地也;巽,德之制也。

履,和而至。谦,尊而光;复,小而辨于物;恒,杂而不厌;损,先难而后易;益,长裕而不设;困,穷而通;井,居其所而迁;巽,称而隐。

履以和行,谦以制礼,复以自知,恒以一德,损以远害,益以兴利,困以寡怨,井以辨义,巽以行权。[3]254-255

此“忧患九卦”又称“修身九卦”,旨在提醒人们在身处不顺之时也应修身以对,秉德而行。此九卦形成了一个较为完整的序列,象征着人开始身陷困顿直到修身摆脱困顿的全过程。作《系辞》之人意识到,在人的一生中,或许只有少数的时刻是平顺而坦荡的,而在大多数时候都是坎坷不顺的,故而其以忧患九卦来警戒世人。中华文化常以“谦谦”赞君子,君子平日当谦虚谨慎,严格要求自己,才堪为世人之楷模。“谦谦君子”一词也来源于《周易》中的《谦卦·初六》:“谦谦君子,用涉大川,吉。”[3]85

而《彖》对“谦”卦的解说则为:

谦亨,天道下济而光明,地道卑而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也。[3]84-85

“谦”卦告诉世人,“屈尊下求”才是永恒的治国之道。这一卦中所隐含的“韬光养晦”之意与“坤卦”中的“含章之德”形成了较为巧妙的呼应。《周易·坤卦》:“六三,含章可贞。或从王事,无成有终。”[3]45《象传》:“含章可贞;以时发也。或从王事,知光大也。”[3] 45“含”,藏也。“章”,美也。“含章可贞,以时发也”,这里便是要求人们怀才而不显,怀德而不露,以待时机发展自己。这种含蓄、谦卑的精神便体现了忧患、敬慎、宽容而和谐的治国之道。而“含章”的特征也渐渐从治国时的“含章”之德逐渐变成了人们的审美风尚。魏晋时期对这一审美特征的偏好尤为明显,当时的文论作品中时时出现“含章”一词,据统计,仅刘勰的《文心雕龙》便出现了五次:

仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。[5]10(《文心雕龙·原道》)

然则志足而言文,情信而辞巧,乃含章之玉牒,秉文之金科矣。[5]19(《文心雕龙·征圣》)

是以秉心养术,无务苦虑;含章司契,不必劳情也。[5]250(《文心雕龙·神思》)

至明帝纂戎,制诗度曲,征篇章之士,置崇文之观,何刘群才,迭相照耀。少主相仍,唯高贵英雅,顾盼含章,动言成论。[5]405《文心雕龙·时序》

太祖以圣武膺箓,世祖以睿文纂业,文帝以贰离含章,高宗以上哲兴运,并文明自天,缉熙景祚。[5]409(《文心雕龙·时序》)

《文心雕龙》开篇《原道》便提及“仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣”[5]10,这里的“含章”与“吐耀”相对,如果说“吐耀”展现着一种蓬勃向上、生气勃勃的昂扬之美,其指向着一种积极而欢快的情绪,那么“含章”则更像是一种收敛内秀、隐而不发的含蓄之美,指向的则是较为沉郁而顿挫的情绪了。

不仅《文心雕龙》,魏文帝曹丕的《典论·剑铭》也提及自己有三把刀,“一曰灵宝,二曰含章,三曰素质”;《三国志·魏书》中也用“含章素质,冰絜渊清”[20]来形容管宁。时人对“含章”的偏好其实就源自于《周易》“含章可贞”所体现的屈尊下求的谦退之德和未雨绸缪的忧患之心。根据《系辞》,易学的兴起是在“殷之末世,周之盛德”[3]258,而魏晋风骨的产生背景则是“观其时文,雅好慷慨,良由世积乱离,风衰俗怨,并志深而笔长,故梗概而多气也”[5]404。二者同产生于乱世,人们在乱世中则更容易产生忧与惧的情绪,这种“忧”与“惧”的情绪则构成了人们的忧患意识,这是人类精神开始直接面对事物发生责任感的表现,也是精神上开始有了人的自觉的表现,它也使当时人们在潜意识中时刻怀着忧愤沉郁、人生无常的情思,且将人们不自觉地导向“以悲为美”的审美风尚。

譬如建安七子中魏武帝曹操就有着明显的以悲为美取向。如《薤露》:“薤上露,何易晞。露晞明朝更复落,人死一去何时归。”[21]396《蒿里》:“蒿里谁家地?聚敛魂魄无贤愚。鬼伯一何相催促?人命不得少踟蹰。”[21]398这两首均为两汉时期进行丧葬活动时人们所唱的挽歌,曹操却以此二首为题重新填词,留下诗篇《薤露行》和《蒿里行》。两首诗无不表达着压抑沉痛的心境,譬如:“播越西迁移,号泣而且行。瞻彼洛城郭,微子为哀伤。”[22]4-5“铠甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露於野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”[22]4-5都表现出其对世事的忧患之情以及对百姓深刻的同情与怜悯。

除了《蒿里行》《薤露行》这种大悲大恸之作,曹操的许多作品都给人以“耿耿不寐,如有隐忧”之感,如其著名的作品《短歌行二首》中:

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

周西伯昌,怀此圣德。三分天下,而有其二。修奉贡献,臣节不隆。崇侯谗之,是以拘系。后见赦原,赐之斧钺,得使征伐。为仲尼所称,达及德行。[22]7-8

不仅魏文帝曹操,曹植也以《薤露行》为题填词,表达着想要趁早建功立业的忧患心理;《送应氏二首》也体现着对人间荒凉惨象的同情;曹丕的《燕歌行》虽是游子思妇之诗,却也成功地营造了空旷、寂寞、衰落的氛围;左思的《咏史》:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”[23]398也充斥着怀才不遇的愤愤不平之感。

正如南朝文学批评家钟嵘在其《诗品序》中所写:

若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨。至于楚臣去境,汉妾辞宫。或骨横朔野,魂逐飞蓬。或负戈外戍,杀气雄边。塞客衣单,孀闺泪尽。或士有解佩出朝,一去忘返。女有扬蛾入宠,再盼倾国。凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义?非长歌何以骋其情?故曰:“诗可以群,可以怨。”使穷贱易安,幽居靡闷,莫尚于诗矣。[16]202

钟嵘在这一段中所描绘的场景,除了“女有扬蛾入宠,再盼倾国”,其余的无不体现着悲壮之美。真正感荡人们心灵的,往往不是令人欢愉的时刻,相反,我们往往对痛苦有着更加深刻的感知和共鸣,因而相比于“寄诗以亲”,文学作品更重要的使命是“托诗以怨”,也唯有这样才能真正达到“使穷贱易安,幽居靡闷”的效果。

综上,魏晋南北朝时期“抒一己之情怀”,作悲情之文学自然而然地成了文学创作的主流,那种深寓于文学作品和文学批评中的悲美情结,对晦而不显的“含章之美”的偏好,不仅仅是“世积乱离”“风衰俗怨”的社会背景下的产物,蕴藏于这种审美观念之中的忧患意识,便是其内化《周易》及其经传等作品精神内涵的表现。

四、言不尽意,立象以尽意

很多学者已经探讨过《周易》中“立象尽意”“移情于物”的审美表达手法,《周易》当中所呈现出来的卦象也是中国式意象的起源。与西方文明中大多以“概念”的形式认识事物不同,中华文明往往以建立在具体形象之上的“象”作为认识事物、认识世界的媒介。《系辞传》中曾多次对“象”这一概念做出解释:

在天成象,在地成形,变化见矣。[3]221

彖者,言乎象者也;爻者,言乎变者也。[3]225

圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,像其物宜,是故谓之象。[3]231

爻也者,效此者也。象也者,像此者也。[3]245

是故《易》者,像也;象也者,像也。[3]248

从以上的材料来看,“象”是一种以具体形象为基础,并在此基础上抽象而来的符号化的图示。而符号化的“象”与其所指示的具体形象之间是“像”的关系,即以二者之间一定的相似性作为相联结的基础。《周易》中所呈现出的卦象,也都是以六爻的位置以及其虚实作为天地自然神秘指示的映射,作《易》之人便将这“天文以极变,察人文以成化”而来的“象”加以文字化的解释说明,作为开解求筮者困惑的依据。传说孔子作十翼,上下彖、上下象、上下系辞、文言、说卦、序卦、杂卦等来对《周易》之旨进行解说,其中两篇《象》传就是对《周易》中每一卦的卦象以及爻象进行解说的传文。《大象》往往是对每个卦中所蕴含的元素(天、地、风、雷、水、火、山、泽)以及其所处位置的说明,并从较为宏观的角度上解释这一卦象所呈现出的整体意指;而《小象》则往往根据每一爻在卦中所处的位置,以及其虚实得出这一爻在本卦中的具体处境,从而得出这一爻的具体意指。可以说,《周易》当中的六十四卦,以及每一卦中的每一爻都相互关联,形成了一个逻辑完整而脉络清晰的符号意指系统。

除此之外,《周易》六十四卦的爻辞中,以动物的行为喻人之吉凶的卦辞、爻辞占据了相当大的篇幅。比如“中孚”卦的九二爻的爻辞:“鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之。”《小象》对其解释:“其子和之,中心愿也。”先不谈这个爻辞及《象》所表达的意义究竟为何,但不难发现,“鸣鹤在阴,其子和之”以及“其子和之,中心愿也”实质上都是一种“移情”的手法。“和”的原义为“应和乃至共鸣”,但这里将“和”字用在了小鹤身上,后来作者由这种景物与声律的和谐起兴,“我有好爵,吾与尔靡之”。用朱光潜先生的话来说,“移情”便是有着“以己度人”的脾气[24],将物此刻的处境和作者自身的生活经验联系在一起,从而赋予物以人类的情态。“中孚卦”本身就有着上下对称的特征,其九二卦与九五卦相互呼应,其间跟着“六三”和“六四”两个阴爻,正像大鹤小鹤相互鸣叫应和之态。孔子也由此阐发出“君子居其室,出其言善,则千里之外应之,况其迩者乎;居其室,出其言不善,则千里之外违之,况其迩者乎。言出乎身,加乎民;行发乎迩,见乎远。言行,君子之枢机,荣辱之主,可不慎乎”[3]231-232的意含。因而这里依然体现着“立象尽意”的审美表达方式。《系辞传》中记载:

子曰:“书不尽言, 言不尽意。然则, 圣人之意, 其不可见乎?”子曰:“圣人立象以尽意, 设卦以尽情伪, 系辞焉以尽其言……”是故形而上者谓之道, 形而下者谓之器……[3]242

而当“意”和“象”通过“立象以尽意”的方式结合起来,就产生了“意象”这一审美范畴,可以说“卦象”便是中国最初的意象形态。笔者亦对《文心雕龙》中出现“象”这一概念的次数进行了统计,发现这一概念出现了二十五次之多,仅首篇《原道》便出现了三次,而在我们通常认为《文心雕龙》的总论部分,即前五章中便出现了五次:

夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。[5]9-10

人文之元,肇自太极, 幽赞神明,《易》象惟先。[5]11

取象乎《河》、《洛 》,问数乎蓍龟, 观天文以极变,察人文以成化。[5]14

书契决断以象夬,文章昭晰以象离,此明理以立体也。[5]20

故象天地,效鬼神,参物序,制人纪,洞性灵之奥区,极文章之骨髓者也。[5]26

可以看出,这里所提及的“象”也继承了《系辞传》中对“象”的理解,即是从自然之中抽象出的具有意指性的图示符号。但《文心雕龙》中提到“意象”这一概念则只出现于《神思》的一处:

然后使元解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤。[5]249

这里的“意象”不能被简单地理解为近代西方舶来的概念,《神思篇》中的意象更多指向的是人在创作时,由于神思已经捕捉了天地自然间的物象、景象等,经过人的心与意将这些物象、景象进行提炼抽象之后,则变成了“意象”,此处的“意象”则构成了人在创作时的素材,故而这个“意象”并非当下在场的,而是一种心理层面的概念。上述“意象”特征,与韦勒克和沃伦所探讨的观点有着异曲同工之妙,他们在著述中强调意象是一个既属于心理学、又属于文学的研究范畴[25]186-211。意象不仅可以作为一种“描述”存在,绝大多数的时候它往往是作为一种“隐喻”而存在的,“隐喻”又可以分为“拟人化的隐喻”和“移情的隐喻”两类。此二者区别在于:“拟人化的隐喻”主要用来表现物,而“移情的隐喻”主要用以表现人。如钟嵘的《诗品序》中说:

气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。照烛三才,晖丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告。动天地,感鬼神,莫近于诗……若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨。[16]201-201

这里便是将人的情感寄托于意象,从而构成了“移情”。所谓“书不尽言,言不尽意”,虽然“情发于中而形于言”,但常常“言之不足”“意之不尽”,在幽微之意不可言传的时候,便需要人们“立象以尽意”。形象较于文字而言,往往有着更强的达意功能。形象描写是个别的、有限的,需要表达的意蕴却往往是无限的、整体的,所以意念的表达往往需要某种非直接性、含蓄性和想象性。这种“言近旨远,含蓄不尽”的美,也成了魏晋南北朝时期衡量诗文书画艺术的重要标准,南朝的刘勰在《文心雕龙·比兴》篇便称道“比兴”这一创作手法:

观乎“兴” 之托谕, 婉而成章, 称名也小, 取类也大。[5]326

“意象”的审美在“意”而不在“象”,《易传》虽未明确提出“意象”这一概念范畴,但“意”与“象”的合成条件以及方式却已昭然若揭。魏晋南北朝时期的文论作品中多次提及的“移情于意象”的观点与《周易》之间的继承关系也就可见一斑了。而到了唐代,“意象”这一概念又引入佛学之“境”,使得我国传统诗学“意境论”基本成型并最终形成格局。[26]

综上,《周易》经传所呈现出的美学观念从不同方面对汉魏之后的文学偏好以及审美倾向产生了重大影响,也塑造了时人有关“文”以及“自然”等观念,为汉魏六朝文学的主要职责从教化功能转变为审美功能提供了思想文化渊源。不论是当时“文法自然”的观念,“气韵生动”的倾向,还是“以悲为美”的好尚,还是“立象尽意”的手法,我们都能从《周易》经传中找到其思想渊源。