学习者因素与英语口语成绩关系的结构方程模型研究*

2019-12-23苏州大学王海贞

苏州大学 王海贞

提 要:本研究采用问卷和测试工具,探讨了情绪智力、外语焦虑、学习动机、工作记忆、语言学能、认知风格6个学习者因素与英语口语成绩之间的交互关系。结构方程模型(AMOS 22.0)分析结果表明:由工作记忆、语言学能和认知风格构成的认知能力对口语成绩的预测力最大,外语焦虑次之;认知能力与情绪智力呈共变关系,共同影响口语成绩;外语焦虑在口语成绩和学习动机之间起中介效应,调节焦虑对口语成绩的影响力。

1.引言

学习者因素定义为“适用于每个人,但有程度差异的持久个人特征”(Dörnyei,2005:4),包括智力、语言学能、工作记忆、个性、认知风格、语言学习策略等方面的认知因素和动机、焦虑、情绪等方面的心理因素(Dörnyei,2005,2009)。学习者因素影响第二语言的习得过程和最终成效(Dörnyei &Skehan,2003),是二语习得研究中必不可少的部分。

国内外关于学习者因素的研究分为两类(李绍山等,2012):一类探讨各种学习者因素与外语学习及其成效的关系,另一类则探讨各种学习者因素之间的关系,但现有研究大多局限于1—2个学习者因素与英语学习及成绩之间的关系研究,或局限于2—3个同类学习者因素之间的相关性研究。自20世纪80年代以来国内实证研究主要集中在学习策略和动机方面,涉及学能、认知风格等方面较少,诸多因素之间关系的研究很少(赵庆红,2010),采用的定量数据处理方法大多是相关分析和因子分析,不能解释因果关系和影响力大小。本研究聚焦多因素,运用结构方程模型,探讨语言学能、工作记忆、认知风格这三个认知因素和情绪智力、焦虑、动机这三个心理因素如何交互作用并影响英语口语成绩。

2.相关研究综述与研究假设

1)学习者因素及其与英语成绩的关系

首先,探讨学习者单因素与英语成绩关系的研究多采用相关性分析,较为一致的结论是:语言学能强的学习者更容易获得成功;工作记忆容量越大的学习者其成绩越好;场独立型的认知风格促进英语成绩的提高;外语课堂焦虑与成绩呈显著负相关关系;学习动机越强烈的学习者其英语成绩越高;情绪智力与英语成绩呈显著正相关。

语言学能是学习外语所需要的认知素质或者学习外语的能力倾向,传统上被认为是一种固定的天资,存在天生的个体差异,由语音编码能力、语法敏感性、语言分析能力和联想记忆能力4个独立的能力构成(Carroll,1973)。研究表明,成功的外语学习者具有更强的音系加工能力,其语言学能更强(Sparks et al.,1998);对于年龄较小的儿童其记忆能力影响学习效果更大,而对于年龄较大的学习者其语言分析能力影响更大(Harley &Hart,1997)。

工作记忆是对信息进行短时加工和储存的容量有限的记忆系统。研究表明,工作记忆容量的差异影响实时二语加工的质量和效率,工作记忆容量越大,运用注意力控制去避免干扰的能力越强(Engle,2002);工作记忆与二语理解和产出(Linck et al.,2014),包括阅读(Harrington &Sawyer,1992)、听力(梁文霞,2009)、语法加工(陈宝国、高怡文,2009)以及口语的流利度和复杂度或准确度(Janaina &Mailce,2009)等均呈显著正相关。

认知风格,也称认知方式,是个体在知觉、思维、记忆和解决问题等认知活动中加工和组织信息时所显示出的独特而稳定的方式,最常见的区分是场独立/场依存(Witkin &Goodenough,1981)。场独立型的学习者善于排除干扰,区分主体与部分,在外语课堂表现出善于分析、细心,句型模仿和操练能力强;场依存型的学生通常以全局的眼光看问题,比较依赖于学习材料的预先组织,需要明确的指导和讲授(李志雪、李绍山,2008)。实证研究表明,场独立型的认知风格对初级和中级英语学习者的成绩整体影响不显著(戴运财,2002),但与中高级英语学习者的成绩具显著相关性,尽管这种关系较弱(吴一安等,1993);场独立型二语学习者的课堂交际参与频率趋高(Seliger,1977)。

学习者的情感因素在很大程度上影响外语学习。Krashen(1981,1985)提出情感过滤假说,认为情感过滤是阻止学习者完全吸收所获得的可理解输入的一种心理障碍。情感出现障碍会导致学习的停滞,而焦虑被认为是语言学习中最大的情感障碍(Arnold &Brown,1999)。施渝、徐锦芬(2013)综述了1972—2011年国内外外语焦虑研究四十年的发展,大量实证研究结果表明:焦虑与外语总成绩呈显著负相关(Horwitz et al.,1986;Liu,2006等);与单项语言技能(听、说、读、写)的成绩呈负相关(Cheng et al.,1999;郭燕、秦晓晴,2010等);但是焦虑与外语成绩的因果关系尚不清楚,外语焦虑很可能是学习遇到问题和困难的结果,而非导致成绩下降的原因(Sparks et al.,2000)。

学习动机,即“个体出于愿望或满足感在学习语言时的努力程度”(Gardner,1985:10),影响学习效果。常见的动机分类有融入型和工具型动机;内在和外在动机。研究发现,中国大学生的学习动机以工具型为主(吴一安等,1993),学习英语往往是为了通过考试或找到好工作等现实目的;外语学习成功者多具有强烈的内在动机(石永珍,2000);个人对成功或失败的期望即成就动机与英语成绩存在正相关(郝玫、郝若平,2001);学习动机强烈的学生其英语学业成绩高于学习动机弱的学生(Dörnyei,2003等)。

情绪智力(emotional intelligence)指的是个体监控自己及他人的情绪和情感,并识别、利用这些信息指导自己的思想和行为的能力(Salovey &Mayer,1990)。王晓钧等(2013)梳理了1990—2012年国内外情绪智力的文献,发现相比国外广泛的理论探索、测量工具开发以及各领域的应用和综合研究,中国学者更加关注情绪智力在教育与管理两大领域的应用研究。但针对外语学习的情绪智力实证研究较少,主要发现是:情绪智力与学业成绩存在正相关(Goleman,1995;Rastegar &Karami,2013),甚至预测学习者的绩点成绩(Brackett &Mayer,2003);情绪智力与英语成绩呈显著正相关性(唐洁敏,2013等),与外语阅读(Abdolrezapour &Tavakoli,2012)和外语写作(Abdolrezapour,2013)存在显著正相关关系。

其次,探讨学习者多因素与英语成绩关系的研究多采用多元回归分析,但选取的因素不同,结论不一致。吴一安等(1993)发现考察的13项社会心理因素中有6项对中国大学生的英语成绩影响最大:语言学能、学习动机、院校类型、性别、中学类型和场独立型的认知方式,能够解释63.4%的学习差异,其中语言学能能够解释中国大学生英语成绩方差的35.79%。王振宏、刘萍(2000)则发现119名高中生的智商分数、学习策略、动机因素与学习成绩存在因果关系。虽然多元回归分析能够确定不同的因素对学习成绩的预测力,但它不能确定不同因素之间的相互影响程度和影响方向。结构方程模型分析克服了以上局限性,能够描绘不同因素之间的路径,回答影响力和影响方向的问题,但目前国内该类研究数量少,涉及的因素有限,需要更多的多因素实证研究。

基于以上研究结果,我们提出如下研究假设:

假设1:学习者各因素均对英语口语成绩有直接影响,即学习者各因素是自变量,口语成绩是因变量;其中语言学能、工作记忆、认知风格、情绪智力和动机均正面影响口语成绩,而焦虑则负面影响口语成绩。

2)学习者因素之间的关系

现有研究大多局限于2—3个同类因素(认知或情感)之间的相关性研究,主要发现包括:1)工 作记忆与语言学能中的机械记忆能力和分析能力不存在显著相关,工作记忆与语言学能属不同认知因素(戴运财,2014);2)工作记忆容量和认知风格交互影响二语理解(张凤琴,2014);3)焦虑与外语学习动机呈显著负相关(Gardner et al.,1987);4)焦虑与情绪智力呈显著负相关(Chao,2003;Dewaele,Petrides &Furnham,2008;Shao et al.,2013等);5)学习动机与情绪智力呈显著正相关(Rostampour &Niroomand,2013),两者或许存在双向的积极影响(荣巨兵,2006)。

基于以上文献,我们提出研究假设:

假设2:学习者多因素之间相互影响。

假设3:情绪智力、焦虑和动机这三个情感因素之间两两相关,呈现交互作用。

3.研究设计

1)研究对象

190名英语专业二年级大学生(男生13名,女生177名)参与了本项研究,平均年龄为20岁,学习英语至少8年,来自江苏省三个不同层次的综合性大学:一所教育部直属的国家“211工程”和“985创新平台”重点建设高校,一所省属国家“211工程”重点建设高校,和一所省属普通高校。每位学生均当年参加全国英语专业四级口语考试(简称专四口试),并完成所有问卷。

2)研究工具

(1)特质情绪智力问卷

特质情绪智力问卷(Trait Emotional Intelligence Questionnaire,TEIQue)由Petrides &Furnham编制(2001,2003,2006),其理论基础特质性情绪智力理论将情绪智力看作是一种人格特质,指一系列与情绪相关的行为特质和个体识别、加工及利用情绪信息的自我觉知能力,与一般认知能力不相关,符合本研究选取情感因素的要求。TEIQue分为完整版和简版,本研究选用其中文简版,问卷有30道题目,与完整版涵盖相同的4个因素:幸福感、自我控制、情绪性和社交性。该问卷已被广泛应用于心理学、教育学以及心理测量学领域,其信度和效度均已得到验证(Freudenthaler et al.,2008)。原问卷采用里克特7级量表,为了统一问卷格式,本研究改用5级评分(1=完全不赞同,5=完全赞同)。

(2)外语课堂焦虑量表

外语课堂焦虑量表(Foreign Language Classroom Anxiety Scale,FLCAS)由Horwitz et al.(1986)设计,共33道题目,由交际畏惧、考试焦虑和负面评价恐惧三个维度组成。交际畏惧指在与别人交流时产生的以担心和忧虑为特征的焦虑;考试焦虑指由于担心考试失败而产生的行为焦虑;而负面评价恐惧指对他人评价的恐惧、对评价场合的逃避,以及对他人会对自己做出负面评价的预期心理。为了减少语言对问卷答题的干扰,我们选用FLCAS中文版,其信度和效度已得到证实(王才康,2003)。

(3)英语口语动机问卷

该问卷是Schmidt et al.(1996)根据Gardner(1985)的动机理论开发的问卷,更针对英语口语学习动机,比泛泛的外语学习动机问卷,如Gardner开发的动机量表,更符合本研究需要。该问卷有25道题目,包括内在动机、外在动机、态度和动机强度四个维度。原问卷语言是英语,为了便利答题,我们将其翻译为汉语,然后回译进行效验,通过比较原文和回译所得的译文来确保译文的高质量(American Psychological Association,2001)。

(4)工作记忆测试

工作记忆容量采用测量听力记忆广度的句子——尾词方法(Daneman &Carpenter,1980)。学习者听十余组描述常识的英文句子,每组句子结束后回忆并写下每个句子的最后一个单词,即尾词,并判断每组一个测试句子的正误,测量的是工作记忆的存储和加工功能。测试材料包括四部分,每部分包括2—3组题,每组题包括的句子个数递增,共47个句子,句长6—10词,简单句型结构,单词难度控制在高中英语8级范围内。测试由一位母语是英语的美国人朗读,读速约为每分钟120词。

(5)外语语言学能测试

该测试由Carroll &Sapon(1999)设计的现代语言学能测试(Modern Language Aptitude Test,MLAT)修订而来。Carroll(1973)认为语言学能由4个独立的能力构成,即语音编码能力、语法敏感性、归纳性语言学习能力和联想记忆能力。MLAT包括五部分,其中第一部分数字学习与语言无关,本研究未选用。其余四部分为音标记忆(30题)、拼法提示(30题)、句中词(20题)和词语对应联想(24题),分别测量语音编码能力、词汇知识与语言代码化能力、语法敏感性、联想记忆能力。

(6)认知风格测试

认知风格测试选用国际广泛使用的镶嵌图形测试(Witkin &Goodenough,1981),用于测量学习者的场独立性,对于场独立/依存性认知风格有很强的区别能力。该测试包括一组简单几何图形和两组复杂几何图形,简单图形被镶嵌于复杂图形中。测试任务要求学习者从复杂的背景中找出或分离出简单的图形。

(7)英语口语测试

学习者的英语口语能力评估使用专四口试成绩。该口试采用录音形式,考生完成三项任务:复述故事、即席讲话和交谈。评分老师经培训后对照等级评分标准(高校英语专业四级口试大纲(2008年版):4-5)和评分细则,打5个分项分:复述故事内容、即席讲话内容、交谈内容、语音语调、语法与词汇,各项满分为100分,最后累加总分并排序确定成绩等第。每个录音文本均由两人审听,如果两人的评分相差较大,则由第三人重新裁定(文秋芳、赵学熙,1998)。

本研究采用的情绪智力、焦虑和动机三个问卷均是成熟的问卷,共包含11个子项目,88道题目,每道题目均采用里克特五级量表评分(1=完全不赞同,5=完全赞同)。我们先导研究的结果显示三个问卷的信度分别为克伦巴赫值0.821(TEIQue-SF)、0.932(FLCAS)和0.760(动机问卷),说明问卷题项内部一致性好,符合施测要求。

3)数据收集与分析

在三校教师的配合下,我们分别收集了问卷和测试数据,专四口试成绩由考试中心提供。对问卷反向计分题目进行处理,对工作记忆、认知风格、语言学能测试进行评分,然后所有数据输入到统计软件SPSS19.0。首先我们对问卷和测试数据进行效度验证,主成分因子分析结果显示4个因子,完全支持三个问卷11个子项目的归类,并将三个认知因素(语言学能、工作记忆和认知风格)合并为1个因子。语言学能、工作记忆和认知风格三者在0.01水平(双侧)上显著正相关。我们将4个因子命名为认知能力、情绪智力、外语焦虑和学习动机。随后我们使用结构方程模型分析软件AMOS22.0进行验证性因子分析,结果显示所有因子载荷值均大于0.30,可接受。但是观测变量“外在动机”的因子载荷值为1.05,大于1,说明存在多重共线性问题,变量之间出现高度相关,可能影响模型估计的准确性。因此我们采用SPSS进行共线性诊断,找出并排除了引起共线性的变量,即“外在动机”。

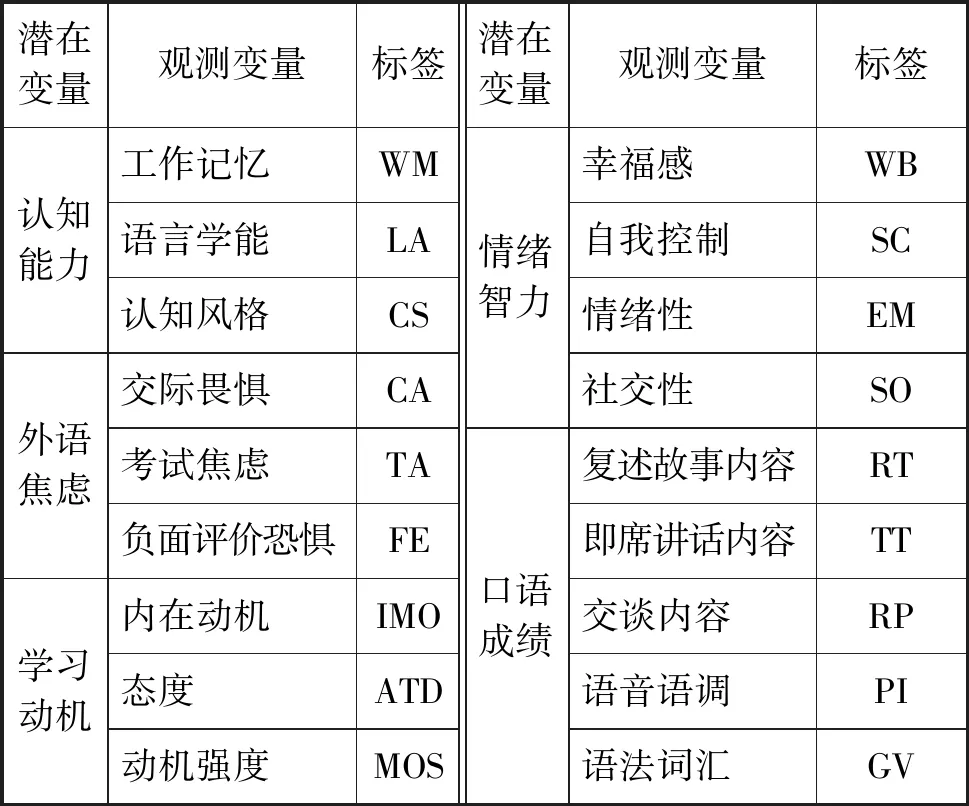

结构方程模型(SEM)是“用来检验观测变量和潜在变量之间关系的一种多元统计方法”(韩宝成,2006:78),它整合了因素分析与路径分析两种统计方法,同时检验模型中包含的观测变量、潜在变量、误差变量之间的关系,进而获得自变量对因变量影响的直接效果、间接效果或总效果(吴明隆,2009)。表1列出本研究中的所有潜在变量及其观测变量。

表1.潜在变量与观测变量列表

4.结果与讨论

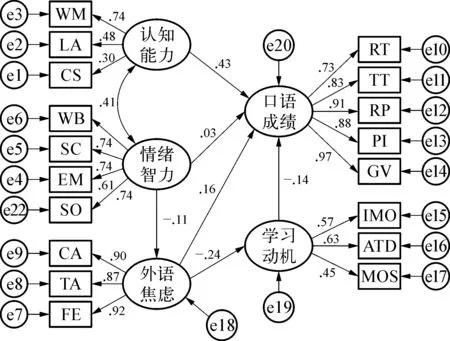

根据我们基于文献提出的三点假设,我们设置初始假设模型结构,并在该结构模型读入190名英语专业大学生的数据,模型运算后获取模型参数估计结果,经过数次模型修正,最终的结构模型路径分析结果见图1。需要说明的是,图1中三条路径未达到显著性水平:情绪智力→口语成绩,情绪智力→外语焦虑,学习动机→口语成绩(p>0.05),其余路径均达到显著性水平(p<0.05)。本节将逐一讨论。

图1.学习者因素及英语口语成绩关系的结构模型

该模型的评价指标理想(表2):卡方自由度比CMIN/DF为1.406,小于2;平均概似平方根系数RMSEA为0.046,小于0.05,表明模型拟合好。其他拟合指数为:比较拟合指数CFI为0.970,大于0.90,接近1;增值拟合指数IFI为0.970,大于0.90,接近1;Tucker-Lewis系数TLI为0.964,大于0.90,接近1;简效规范拟合指数PNFI和简效比较拟合指数PCFI均大于0.50。综合上述评价指标,该模型拟合度高,可以接受。

表2.结构模型的拟合指数计算结果

为了细致考察各变量之间的关联,我们参考了AMOS提供的相关性矩阵,限于篇幅,此处仅汇报5个潜在变量之间的相关性矩阵数据(表3),19个观测变量之间的相关性系数将在下文提及。

表3.变量间的相关性矩阵

1)学习者因素直接影响英语口语成绩

研究结果显示,认知能力和外语焦虑对口语成绩产生直接影响,且为正面影响,而情绪智力和学习动机则对口语成绩不具有显著性的直接影响力。假设1得到部分支持。

首先,认知能力正面影响口语成绩的结果与假设1一致,其直接效应值为0.43,影响力最大,说明学习者的认知能力越高,表现在语言学能强、工作记忆容量大和场独立型的认知风格,其口语表现越好,口语成绩相应越高。从因子载荷值来看,工作记忆容量对认知能力的解释力最大,语言学能次之,认知风格最弱。从相关性来看,工作记忆容量与英语口语5个分项成绩均呈显著性中度正相关(0.33 其次,外语焦虑正面影响口语成绩的结果与假设1相悖。焦虑被视作语言学习中的情感障碍,阻碍语言输入的完全吸收(Krashen,1981,1985),因此国内普遍接受的观点是焦虑负面影响语言学习结果,但本研究得出相反的结果,焦虑程度越高的学习者其口语成绩越高,焦虑与口语成绩具有弱度正相关性,其直接效应值为0.16。我们的解释有以下三点:1)焦虑分为促进性和退缩性两种。本研究的对象是大学生,具有中高级的英语水平,其心理趋于成熟且英语能力较强,促进性焦虑占上风,能够挑战学习任务,将考试场景的压力或焦虑转化为动力,克服焦虑感,从而充分发挥其语言水平,并最终给口语成绩带来正面影响。Papi(2010)对1011名高中生的实证研究也发现,外语焦虑有助于学生更加投入地学习。Trebits(2016)的实证研究将焦虑分为输入焦虑(input anxiety)、加工焦虑(processing anxiety)和输出焦虑(output anxiety),同样,她发现44名匈牙利中高级学习者在完成口头叙述任务时,输入和加工焦虑仅对口语产出的准确性有负面影响,但对句法复杂性有促进作用。2)从情绪智力问卷的调查结果来看,学习者的自我控制能力强,能够自如地应付考试压力并调节自己的焦虑情绪,自我激励并感染同伴,因而无形中弱化了焦虑的影响力;3)从图1的路径方向我们发现焦虑受到情绪智力的影响(虽然影响力较小),并负面影响学习动机。也就是说,存在一种可能:焦虑是一个中介变量,调节情绪智力和动机对口语成绩的影响。Shao et al.(2013)和余卫华等(2015)采用相关分析和回归分析考察了510名中国非英语专业大学生的情绪智力、外语学习焦虑与英语成绩之间的关系,发现外语焦虑在情绪智力和英语成绩之间起部分显著中介作用,支持外语焦虑的中介效应,虽然他们也发现该中介效应相对较小。本研究结果一方面证明了Ellis(1994:483)的预测:外语焦虑和成绩之间“不是简单的线性关系”,另一方面也说明我们需要考虑外语焦虑的中介效应,综合考虑情感因素对口语成绩的总效应值。 第三,学习动机对口语成绩的影响力微弱,不具有显著性意义(p=0.136>0.05)。这一结果与假设1和以往的研究发现不一致(如Dörnyei,2003等)。从构成动机问卷的维度来看,只有动机强度与口语成绩呈显著性弱度负相关(r=-0.15,p<0.05)。从动机强度的平均值来看(M=3.60),学习者花费了不少时间和精力备考,在考试场景则表现出越急于求成越容易出错,证实动机本身作为一种心理倾向,未必能够直接导致英语成绩的提高,而需要通过努力才能达到长期效应(马广惠,2005)。另外,动机与其他因素如焦虑、学习策略、自我认同等之间存在相互作用关系(王振宏、刘萍,2000;许宏晨、高一虹,2011等),在交互作用下很可能抵消单一因素对英语成绩的影响力,因此我们不应停留在简单的线性关系,而应该多维考察。 第四,情绪智力对口语成绩的影响力微弱,不具有显著性意义(p=0.747>0.05),该结果不支持假设1。Pishghadam(2009)和Shao et al.(2013)认为情绪智力能够预测学习者如何应对各种二语学习和使用的环境要求,是二语学习成功的关键。在针对二语分项成绩的研究中,有研究发现情绪智力与外语阅读和外语写作之间呈显著正相关性(Abdolrezapour &Tavakoli,2012;Abdolrezapour,2013)。本研究则发现情绪智力对英语口语成绩不具有显著预测力,表明能够监控自己及他人情绪并利用这些信息调节行为并处理好人际关系的学习者虽然外语学习的成功概率大,但受到各种因素的影响,其在考试场景的口语表现未必就优越。从相关性来看,在构成情绪智力的四个因素(幸福感、自我控制、情绪性、社交性)中,本研究发现只有自我控制与口语成绩的正相关具有显著性意义(r=0.17,p<0.05),这说明能够适应新环境、善于应付考试场景的压力、懂得放松自己并调节情绪的能力对于口语产出尤为重要,在一定程度上能提升学习者的口语表现。 2)认知能力和情感因素之间相互作用 如图1和表3所示,认知能力和情绪智力之间具有中等强度的双向正相关性,其相关系数是0.41,也就是说,认知能力强的学习者其情绪智力也高;情绪智力高的学习者其认知能力也强。假设2被证实,认知因素和情感因素之间相互作用,共同影响英语口语成绩。这说明认知能力强的学习者其识别、加工及利用情绪信息的自我觉知能力也越强,而越能够面对挑战更好地控制情绪、调控压力和焦虑的学习者其认知能力的发挥则越能够达到最佳状态。反之,在考试场景无法调节消极情绪或无法控制情绪冲动的学习者则无法促进大脑思维,不能有效地使用语言进行交流,从而无法充分发挥其认知能力。 鉴于现有研究或者关注单个学习者因素与成绩之间的关系,或者探讨同类因素(认知或心理)之间的关系,本研究的这一点发现显得尤为重要,揭示了认知与心理两类学习者因素不可分割的关系,它们共同预测二语水平的发展。焦虑等消极心理状态虽然会导致学习的停滞或成绩的下降,对语言学能产生负值效应(Sparks &Patton,2013),但我们发现如果学习者能够学会调节或自我控制情绪,提高情绪智力,则能够在一定程度上抑制焦虑,促进认知能力的最大发挥,从而产出最佳的口语表现。 3)情绪智力、焦虑和动机之间的交互作用 图1的结构方程路径分析图显示情绪智力与外语焦虑或与学习动机不产生交互作用,外语焦虑则既直接影响口语成绩,又负面影响学习动机,在学习动机和口语成绩之间起到中介效应。三个情感因素之间并没有两两交互,假设3只得到了部分证实。 首先,情绪智力与外语焦虑或与学习动机不具交互性。虽然从路径方向来看情绪智力既直接正向影响口语成绩,又通过影响外语焦虑间接影响口语成绩,但路径系数达不到显著性水平。换一个角度,虽然本研究中情绪智力对外语焦虑的影响不具显著性,但其负值效应与现有研究一致,其方向性或可揭示情绪智力与外语焦虑之间的因果关系。例如Dewaele et al.(2008)也发现情绪智力与焦虑之间呈现负相关关系,情绪智力越高的学习者其外语焦虑程度越低,可以解释为情绪智力高的学习者对于使用外语与他人交流更加自信,因此更低程度地感受到情感焦虑。然而以往研究局限于2个因素之间的相关性研究,没有考虑多个因素之间的交互作用。本项研究则发现,在认知能力与情绪智力的共变作用下,情绪智力对英语口语成绩的单向效应值降低,但与认知能力共同作用于英语口语成绩,对口语表现起积极推进作用。 其次,高度的外语焦虑导致学习动机下降,外语焦虑与学习动机之间的交互性支持假设3。外语焦虑与学习动机的负相关关系验证了以往的相关性研究结果(如Gardner et al.,1987;Liu &Huang,2011等),同时本研究进一步发现了两个因素之间的因果关系:考试焦虑对内在动机的影响不显著,但对大学生的学习态度和动机强度具有显著预测力,越担心考不好或考试失败而产生高度的行为焦虑,学习者就越倾向于对母语为英语的人或国家产生负面情绪。但是值得注意的是,降低的学习动机并没有最终直接影响其口语成绩,或许说明学习动机的波动在正常范围,英语专业学生强烈的内在动机则更能显现长期的效应。 第三,外语焦虑在口语成绩和学习动机之间起中介作用,既正面影响口语成绩,又对学习动机产生负效应。外语焦虑程度越高,其口语成绩越高,而其学习动机则越弱。该研究发现与梁文霞(2009,2010)和金艳、程李颖(2013)的部分研究结果一致。梁文霞运用结构方程模型考察工作记忆、听力动机、考试焦虑、听力策略和二语水平5种学习者因素对二语听力理解的影响,发现没有一种学习者因素处于一种完全孤立的状态,5种因素之间交互并共同影响二语听力,比如听力考试焦虑既受到听力策略和二语水平的负效应影响,同时又对工作记忆和听力动机产生负效应。也就是说,善于使用听力策略或二语水平越高的学生,其听力焦虑程度越低;听力考试焦虑程度越低,其用于认知任务的工作记忆资源就越多;其听力动机亦越强。金艳、程李颖(2013)探讨了影响高风险考试效度的心理因素,发现一方面考试焦虑与动机相关,考生内在动机越高,考试焦虑越低,考试信心越大,另一方面学习动机和考试焦虑共同对考试成绩产生影响,能够解释大学英语四级考试总分18%的差异。以上研究都表明焦虑与动机以及其他因素共同影响考试成绩,焦虑既直接影响成绩又起到中介效应,调和多因素之间的影响强度。 本研究探讨了认知能力(包括工作记忆、语言学能和认知风格)、情绪智力、外语焦虑和学习动机之间的交互关系以及他们对英语口语成绩的预测力。研究发现:1)各学习者因素不同程度地对口语成绩有直接影响,其中认知能力的预测力最大,其次是考试焦虑。2)认知能力和情绪智力存在共变关系,认知能力强的学习者其情绪智力也高,反之亦然,两者呈双向因果关系。3)外语焦虑在口语成绩和学习动机之间起中介作用,即直接影响口语成绩,又对学习动机产生负面效应。 在这个由学习者语言的、心理的和认知的多变量构成的系统中,各个变量相互影响,呈现交错的复杂性和互动性。本身复杂的语言系统会对外部环境进行自适应,呈现非线性的和动态的发展,这一点从李绍山等(2012)的历时研究中得到验证。他们发现影响177名大学生英语成绩的学习者因素(智力、语言学能、动机、认知风格和人格)在三年中呈动态变化,对单项技能成绩(听、说、读、写)影响的因素及其解释力在不断发生变化。传统科学中“最有价值的解释采取的是因果关系联接的形式”(Larsen-Freeman,1997),用单个解释性变量对大量观察进行解释。然而,本研究发现,无法将某个变量孤立出来,因为各个变量彼此联系并不断交互作用,比如认知能力和情绪智力之间是一种双向因果关系,彼此相互影响;外语焦虑作为中介变量调和学习动机对口语成绩的影响。 语言系统受到外部环境或其他系统的影响,同时各内部子系统交互作用,不断重组。如果我们接受动态系统理论的话,就会对学习者因素的“持久性”和“稳定性”特征产生质疑。学习者的工作记忆、语言学能、情绪智力、学习动机等方面存在个体差异,这一点毋庸置疑,但是,随着大脑发育的成熟化、认知与心理的不断发展以及知识的不断积累,我们认为学习者的认知能力倾向和心理特征也会发生变化。实际上,2000年Grigorenko等人提出了“外语习得的创新认知能力理论”,认为语言学能是不断发展的一种专门能力,在不同年龄阶段和学习过程表现出不同特点,语言学能是可以训练改变的(戴运财、蔡金亭,2008)。同样地,我们认为,工作记忆容量和监控情感的情绪智力可以通过训练得到改变。近年来广受追捧的“思维导图”训练,就是一方面通过减少冗余信息来降低学习者的认知负荷,另一方面通过信息再编码来扩充零碎信息的组块化,从而达到增加工作记忆容量的目的。情绪智力和认知能力共同作用,能很大程度上预测学习者的口语表现,因此不容忽视。余卫华等(2015)提出要提高学生的情绪智力,外语教师可以采取构建幽默友好的课堂氛围、帮助学生确定实际的短期目标、在课堂上多鼓励少强调犯错、将情感电影、角色扮演等材料融入教学大纲等具体可行的技巧与方法。情绪智力的提高能够帮助学习者大胆应对认知挑战,自我调节情绪冲动和焦虑感,提升英语课堂上的交际意愿和学习信心,并激发英语学习的内在动机,最终达到外语学习效果的最大化。5.结论与启示