《临证指南医案》治疗中风方药及证治分析*

2019-12-18马岱朝王晓玲张展峰

唐 勇,马岱朝,王晓玲,张展峰,陈 亮

1.陕西省安康市中医医院(安康725000);2.辽宁中医药大学(沈阳110847)

《临证指南医案》中风篇记载清代名医叶天士治疗中风的医案,叶天士继承前人治疗中风的思想,从遣方用药中可以看出他对中风病机独到认识,但医案中对症状及辨证记载较为简略且体例不一,不便于全面把握病案证治及叶天士治疗中风思想。本文试通过数据挖掘的方式,分析中风病处方的用药规律,探讨与之相应的病机和证治规律。

材料和方法

1 材 料

1.1 处方:来源于《临证指南医案·中风》[1]篇中用于治疗中风病的处方。筛选:选取《临证指南医案·中风》篇中治疗中风病的处方,排除部分病案中在中风病治疗过程中用于治疗咳嗽等并发症的处方,剔除重复方剂,最终收录32则病例,用于治疗中风病处方63首,其中汤剂61首,丸剂2首。

1.2 数据规范化处理:根据数据处理的需要,对中药名称进行标准化处理。参考《中药学》对中药名称、药别作规范化处理。如《临证指南医案》中的明天麻、淡苁蓉干、川斛、丹砂、广皮、竹节白附子、苡米、杞子、川连,参考《中药学》后规范名称为:天麻、肉苁蓉、石斛、朱砂、陈皮、白附子、薏苡仁、枸杞子、黄连。

2 方 法 采用频数分析[2]和关联规则分析[3]作《临证指南医案》中治疗中风病处方高频药物、药对关联、药物类别组成、药物类别关联的分析。其步骤如下:第1步,将纳入统计分析的处方,录入Excel表格中,列名包括患者ID、处方排序、处方组成、药物类别。第2步,将该Excel表格的数据导入IBM SPSS Statistics20.0软件,进行[描述统计]→[频率]操作,进行高频药物和药物类别的频率统计分析。第3步,将Excel表格的数据文件导入IBM SPSS Modeler18.0数据挖掘软件[4],对药物及药物类别进行节点的[选择]→[合并]等处理完成行穷与真值转换,最后通过Apriori算法建模,并设置合适的支持度(support)和置信度(confidence)阈值进行核心药对和药别组合关联规则分析。

结 果

1 核心药物 经统计分析,63首处方中使用中药共113种,共428用药次数,选取病案中治疗中风病药物使用频率排列在前20位的中药作为核心药物,其中排列靠前的中药有人参、茯苓、石斛、枸杞子、肉苁蓉、生地、半夏、天麻、当归、牛膝、熟地、白芍、附子、黄芪、橘红、麦冬、石菖蒲、天冬、羚羊角、远志等,各药用药频次在20-7次之间,应用频率在4.7%~1.6%之间。以培正补虚、凉血活血、平肝熄风药为主。见表1。

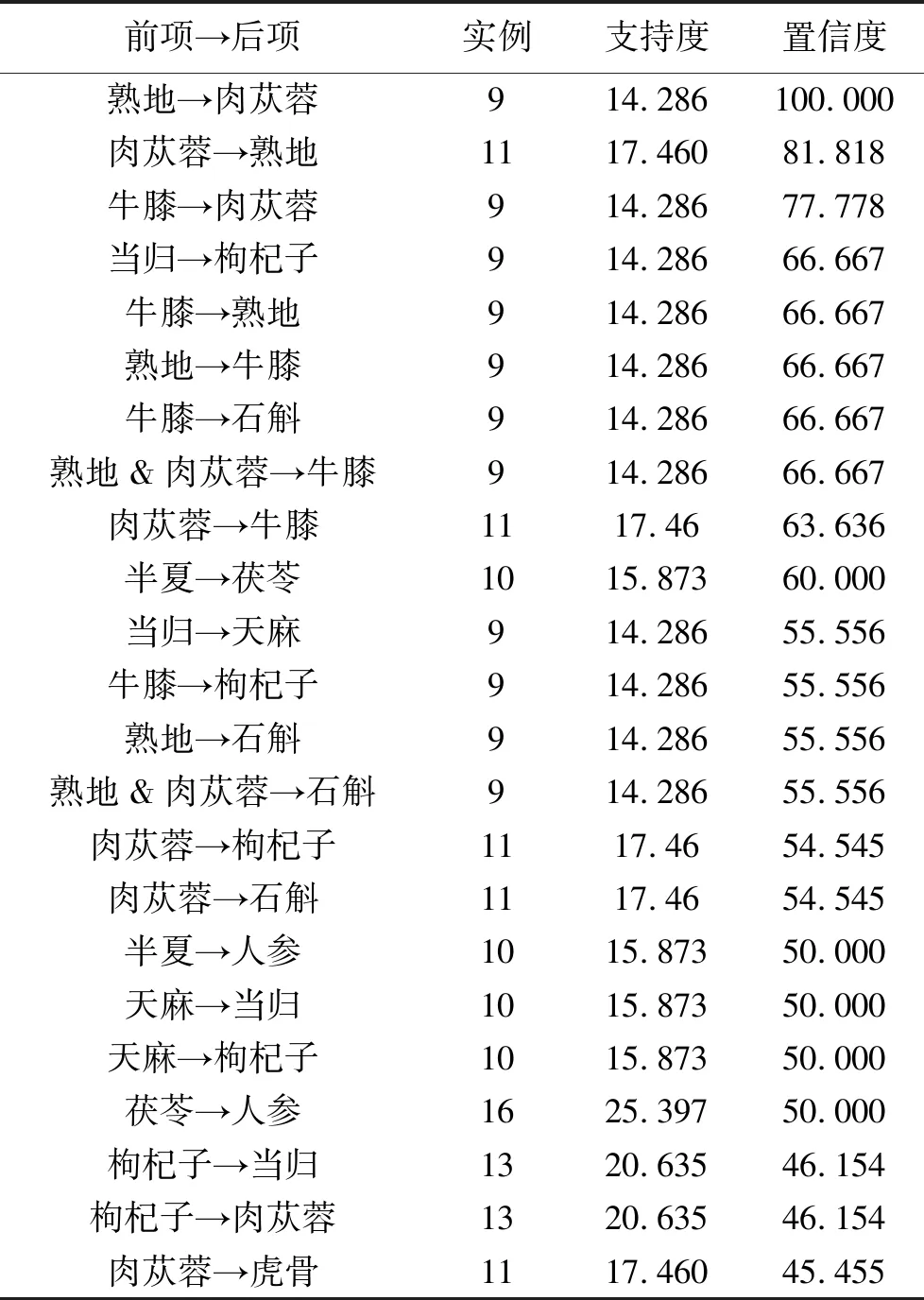

2 核心药对 采用Apriori算法,对药物进行关联分析,以支持度为14%,置信度为45%为最低阈值,《临证指南医案》中治疗中风病的核心药对。发现熟地-肉苁蓉,当归-枸杞子,熟地-牛膝,牛膝-石斛,肉苁蓉-牛膝,半夏-茯苓,当归-天麻,牛膝-枸杞子,熟地-石斛等药对的支持度及置信度均较高(表1),可认为是《临证指南医案》治疗中风病的核心药对。支持度表示前项药物与后项药物同时出现的在所有处方中的概率,置信度表示前项药物在处方中出现时,后项药物也同时出现在这些处方中的概率,实例表示满足支持度与置信度的关联发生频次。

表1 核心药对强关联分析(%)

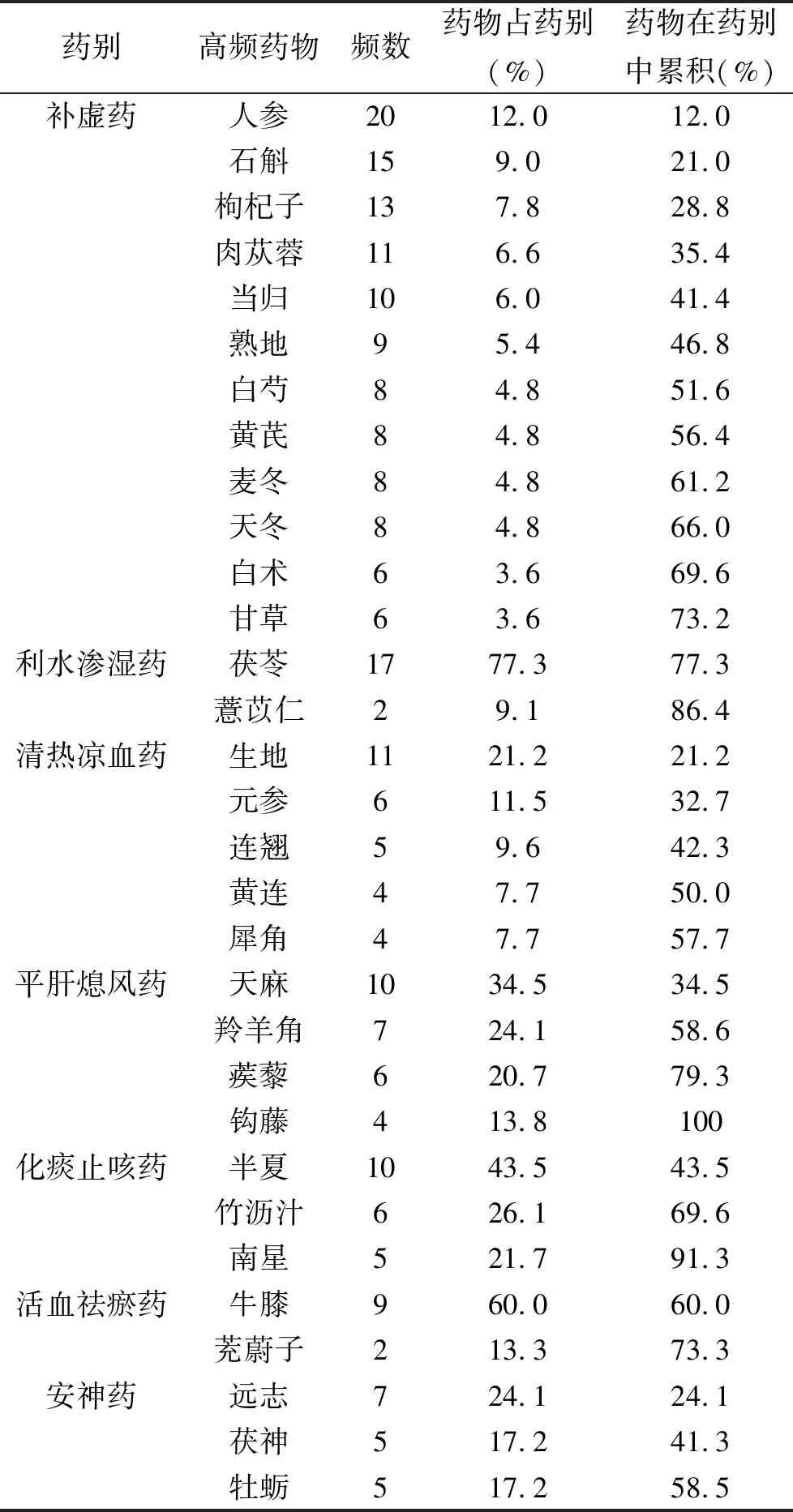

3 高频药别及关联 《临证指南医案》中风病处方中滋阴、补气、养血、平肝药的用药频率最高,继之依次为安神、清热凉血、止咳化痰、利水渗湿、理气、助阳、活血祛瘀、开窍、发散风热、祛寒、清热泻火、发散风寒、祛风湿、收敛、清热燥湿、清热解毒、泻下、解毒杀虫药。经过Apriori算法建模分析,以35%作为支持度阈值,50%作为置信度阈值。结果以养血药-滋阴药,养血药&滋阴药-助阳药,利水渗湿药→滋阴药,利水渗湿药-养血药,平肝熄风药-清热凉血药,养血药&滋阴药-活血祛瘀药的配伍使用的比例最高,见表2,可以认为是核心药别组合。支持度表示前项药别与后项药别同时出现在所有处方中的概率,置信度表示前项药别在处方中出现时,后项药别也同时出现在这些处方中的概率,实例表示满足支持度与置信度的关联发生频次。

4 药别中的高频药物 补虚药中多用人参、石斛、枸杞子、肉苁蓉、当归、熟地、白芍、黄芪、麦冬、天冬;利水渗湿药多用茯苓;清热凉血药多用生地、元参;平肝熄风药多用天麻、羚羊角;止咳化痰药多用半夏;活血祛瘀药多用牛膝;安神药多用远志、茯神、牡蛎(表3)。此外,开窍药、解表药、祛风湿、收敛药在用药中也占了一定的比例。

表2 方剂药别组合的强关联分析(%)

表3 高频药物

讨 论

中医中风病相当于现代医学的卒中,是以突然发作的颅脑血管血液循环障碍为主要特征的脑血管疾病,与冠心病、恶性肿瘤并称为致死率最高的三大疾病[5]。传统中医是卒中治疗的有效手段之一,而发掘古代名家的治疗思想方法,是提高临床疗效的有效方式。叶天士为清代名医,为温病学派的代表人物,在杂病方面也颇有建树。其学术思想及治病方法体现在其学生整理的《临证指南医案》。该书的撰写特点是详于病案药物组成的记载而略于患者症状及病机的分析,不便于初学者把握医案的辨证要点。风、痨、臌、膈为古代四大疑难病,故中风病篇被列为《临证指南医案》的首卷首篇。我们借用Apriori算法来分析了叶天士治疗中风病的处方用药规律,从而探讨与之相应的病机和证治规律,从而更好地把握叶天士治疗中风病的思想。

对《临证指南医案》收载治疗中风病药物频数的分析发现,出现频次居前的补虚药有人参、石斛、枸杞子、肉苁蓉、生地、熟地、麦冬、天冬、白芍、附子。平肝熄风药常用天麻、羚羊角;活血祛瘀药常用当归、牛膝;利水渗湿药常用茯苓;止咳化痰常用半夏;理气药常用橘红;开窍药常用石菖蒲、远志。从药物关联分析,熟地-肉苁蓉合用益精填髓、阴阳并补,肉苁蓉-牛膝合用补肾而利关节,熟地-石斛合用滋阴生精润燥,牛膝-石斛合用补肝肾之阴并清热,当归-枸杞子合用养血益精,半夏-茯苓合用燥湿健脾化痰,当归-天麻合用养血熄风、活血通络。这些核心药物都提示叶天士治疗中风病以益气养血、滋阴助阳、平肝熄风、健脾化痰、活血通络为主。

叶天士病案处方中滋阴、补气、养血、平肝药的用药频率最高,其次是安神药、清热凉血药、化痰止咳药、利水渗湿药,再次是理气药、助阳药、活血祛瘀药等。从以上药物类别分析,叶天士治疗中风以培正补虚为主,兼顾标实,本虚以阴虚、气虚、血虚为常见,并可见阳虚、营卫表虚,标实主要为风、热、痰、湿、瘀、火等。经过Apriori算法建模分析,其中以养血药-滋阴药,养血药&滋阴药-助阳药,利水渗湿药-滋阴药,利水渗湿药-养血药,平肝熄风药-清热凉血药,养血药&滋阴药-活血祛瘀药的配伍使用的比例最高,可见养血兼滋阴、滋阴养血兼助阳、平肝熄风兼清热凉血、利水渗湿兼滋阴养血、滋阴养血兼化瘀是叶天士治疗中风病的主要联合治法。以上药别组合体现治疗中风时精血互生,阳中求阴,祛湿时以防伤阴伤血,平肝兼折肝热,补阴血时兼祛瘀等治法。

《诸病源候论·总论卷之三十七》云:“贼风偏枯,是体偏受风,风客于半身也。人有劳伤血气,半身偏虚者,风乘虚入客,为偏风也。其风邪入深,真气去,邪气独留,则为偏枯[6]。”这奠定了历代医家对中风病“外风”的认识基础。叶天士延用了“外风”传统认识,如其学生华岫云在总结叶天士医案时称之为“真中”。元代王履首次提出“因于风者,真中风也;因于火,因于气,因于湿者,类中风而非中风也[7]。”王履总结了刘河间、李东垣、朱丹溪三位医家对中风病的认识,促进了中风病病因由“外风”向“非风”的转变。张景岳“七情内伤,酒色过度,先伤五脏之真阴,此致病之本。内外劳伤,复有所触,以损一时之元气,或年力衰迈,气血将离,则积损为此发病之因[8]”。从叶天士医案用药分析结果可见,叶天士继承前人观点,在中风的治疗上首先注重肝肾同治,其次重视补气实卫、温阳固脱,化痰渗湿也在重要治法之中。

肝肾同源,肾水不充,木失水养,则肝风内动。《临证指南医案·肝风》中华岫云言“今叶氏发明内风,乃风中阳气之变动。肝为风脏,因精血衰耗,水不涵木,木少滋荣,故肝阳偏亢,内风时起[1]。”又言“肾液虚耗,肝风鸱张,身肢麻木,内风暗袭,多由痱风之累,滋液熄风,温柔药滋养肝肾[1]。” 又言“肝为风木之脏,因有相火内寄,体阴用阳,其性刚,主动主升,全赖肾水以涵之,血液以濡之[1]。”可见肝肾阴虚、阳化内风是中风的主要病机。叶天士提出的病机论是根据《内经》病机十九条“诸风掉眩,皆属于肝”发展而来[9],其提出“肝为刚脏”治以柔润,确立补肝益肾、柔肝熄风为治则[10],是依据内经中肝脏生理病理特点而多有发挥。故叶天士在治疗中风时以熟地、枸杞子益精填髓、滋水涵木,白芍、生地柔肝凉血补血,天麻、羚羊角、蒺藜、钩藤平肝熄风,并常在以上方法中配牛膝引火下行并活血。肝肾同治的思想,可以体现在药别组合中,如养血药-滋阴药是常用的药别组合以及熟地-石斛的药对,以达阴血互生之功;如养血药&滋阴药-助阳药的组合以及熟地-肉苁蓉,枸杞子-肉苁蓉的药对,体现阳中求阴的思想。肝风内动时常用平肝熄风药-清热凉血药的药别组合,因生地入肾经,能滋阴降火,且能清热生津,更有利于肝风的平熄。

有研究表明,气虚证在病程的各个时间点的发生频次均较高,在65%~72%之间,且各个时间点的气虚证发生率波动性较小,气虚在中风病发病90 d内持续参与疾病的演变过程[11]。叶天士治疗中风,补气药位列用药频次第二位。对于真中风,患者正气虚弱,荣卫失调,或伤于情志劳力,致真气耗散,腠理不密,风邪趁虚而入,乃发中风,即所谓“内虚邪中”。临床中很多中风患者发病前有外感诱因,或在中风急性期伴有发热、恶风、流涕等卫分证的症状[12]。如华岫云所言“真中虽风从外来,亦由内虚,而邪得以乘虚而入[1]。”故常用人参、黄芪等药益气固表实卫,以固御风邪侵袭的藩篱,同时略加宣通之药如桂枝、防风等,以祛除外风,这体现出叶天士对外风致病和内虚邪中思想的重视。对于中风的脱证,病情危急,真气败脱,常用人参、附子益气回阳救逆,同时略加收涩药如五味子、牡蛎等收敛固脱。对于中风后遗症,有肢体缓纵不收者,因四肢皆禀气于胃,胃为脏腑之海,而阳明行气于三阳,故四肢为诸阳之本。故叶天士认为阳明气虚,当用人参为首药,佐以附子、黄芪、炙甘草之类。近年来有研究表明,被推为补气第一方的四君子汤,加黄芪、山药、薏苡仁能有效减轻脑梗死患者的神经功能缺损情况,且能够改善患者的血液学相关指标,可见补气法治疗中风病的有效性[13]。

痰邪是中风发病的一个重要的致病因素。脾胃虚弱,中土不运,水谷精微不能输布而化为湿浊,继而凝聚成痰,痰阻经脉,痰流经隧,阻滞经脉,导致肢体麻木、痿软不遂。故叶天士治疗中风注重培脾土、健中焦[14]。朱丹溪有“因于湿,湿土生痰,痰生热,热生风[15]”的论述。湿可凝聚为痰,因湿而生痰,痰邪阻滞气机运行,郁久而化热,热极而生内风。另外肝阳上亢,暴火内生,挟痰上攻,蕴涩气道,蒙蔽清窍,故发痰鸣而神昏的痰热证。因此叶天士在治疗中风中常用健脾渗湿、清热化痰药物,以茯苓健脾祛湿、半夏燥湿化痰、竹沥汁化痰清热,此三药在叶天士的处方中最为常用。补气健脾兼燥湿渗湿的治法,从半夏-茯苓,半夏-人参,茯苓-人参等药对组合中可以窥其端倪。

总之,叶天士治疗中风以培正补虚为主,兼顾标实。首先,肝肾同治,注重滋阴养血、平肝清热、凉血熄风;其次,补气实卫,温阳固脱,化痰渗湿;另外,活血、收涩、疏风也可见应用。在遣方时,常顾及精血互生,阳中求阴,祛湿时以防伤阴伤血,平肝兼折肝热,补阴血时兼祛瘀等治法。通过药物及药别使用频率,药对及药别组合的分析,并结合文献论述,以法测证,发现《临证指南医案》中风篇病案多属本虚标实之证,本虚以阴虚、气虚、血虚为常见,并可见阳虚、营卫表虚,标实主要为风、热、痰、湿、瘀、火等。叶天士治疗中风的思想及用药方法,对指导现代临床具有积极的参考和借鉴意义。尤其在临床的中风辨治中,不能拘于常见的临床分型,为常用诊疗方案所禁锢,而是根据患者的临床症状表现,在主证的基础上兼顾兼证,如此才能提高辨证论治的准确性,而叶天士的用药遣方之法,为临床治疗中风病提供了治法多样性的选择。