基于三阶段灰色聚类的流动人口经济融入水平评价研究

2019-12-17王一帆刘追刘泽双

王一帆 刘追 刘泽双

摘要:首先通过基于改进的中心點混合三角白化权函数,以2014年全国各省份流动人口的相关数据为样本对全国流动人口的经济融入水平进行不同灰类的划分;其次通过二阶段灰色聚类对灰色类系数进行综合测度决策系数的计算,以克服只通过最大值判定灰类而忽视了其余三个灰类系数对灰类划分的影响,得出我国省域流动人口经济融入水平的分布格局;最后为了克服由于忽视了外生变量对灰类系数影响的局限性,通过借鉴数据包络分析的方法将综合测度决策系数作为外向影响性变量,选取三个外生变量作为内向影响性变量进行综合测度决策系数的真实性分析。结果显示,我国目前流动人口经济融入大部分处于中等偏上的水平,在推进流动人口经济融入的过程中没有考虑微观和宏观因素的影响是导致一些地区流动人口融入水平不高的原因。本文得出的结果为城镇化进程中流动人口迁移和经济融入的政策研究提供依据,本文从推动流动人口经济融入和融入社会方面提出相关建议。

关键词:流动人口;经济融入;水平评价;三阶段灰色聚类

中图分类号:C922文献标识码:A文章编号:1000-4149(2019)06-0042-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.010

Research on the Evaluation of the Level of Economic Integration of Floating Population in China Based on the Three Stage Grey Clustering Method

WANG Yifan1,LIU Zhui1,LIU Zeshuang2

(1. School of Economics and Management, Shihezi University, Shihezi 832000, China; 2. School of Economics and Management,Xian University of Technology, Xian 710054, China)

Abstract:Based on the improved center-point hybrid triangular whitening right function, this paper uses the relevant data of the floating population in 32 provinces and cities in the country in 2014, as the sample data to carry on the different grayes of the economic integration of the floating population. The second series of gray clustering is used to calculate the comprehensive measure decision coefficient of the gray metric to overcome the influence of the remaining three gray coefficients on the gray classification by the maximum gray value,the distribution pattern of Chinas provincial floating populations economic integration level has been obtained. Finally, by referring to the method of data envelopment analysis will be a comprehensive measure of decision-making influence coefficient as the extroverted influence variable, and analysis the authenticity of selected three variable as exogenous variables to influence comprehensive measure decision coefficient in order to overcome the limitations of ignoring the effect of exogenous variables on grey coefficient. The results show that the current economic integration level of floating population in China is mostly above the medium level.It is also a reason that in the process of promoting the economic integration of the floating population did not take into account the impact of micro and macro factors is also led to some areas of the floating population is not high level of integration. The results of this paper provide the basis for the study of floating population migration and economic integration in the process of urbanization, and finally put forward relevant suggestions from promoting economic integration and social integration of floating population.

Keywords:floating population; economic integration; the evaluation of the level; three stage gray clustering method

人口大规模流动迁移是我国城镇化、工业化快速发展阶段最显著的人口现象,已经成为推动经济社会结构变动、利益格局调整、社会组织体系变化的重要因素[1]。据国家统计局公布数据显示,截至2017年末全国流动人口为2.44亿人,占全国人口总数的18%[2],相当于每六个人中就有一个是流动人口。在城镇化继续深化的“十三五”时期,可能还会有1亿流动人口进城[3],城镇化也将从农村人口进入城市的非农化阶段过渡到迁移流动人口市民化的阶段。城镇化的新常态下,让规模如此庞大的流动人口摆脱候鸟式的生活,在城镇定居下来并能最终融入城镇社会已成为当前亟待解决的问题。然而由于经济发展水平不平衡、管理政策碎片化,我国流动人口的经济融入状况一直存在较大的地区差异。因此,全面量化考察中国流动人口的经济融入水平,准确认识流动人口经济融入的省际差异,从而提出促进流动人口经济融入和市民化的政策建议,对于推动新型城镇化的健康发展有重要意义。

处于转型期的中国,虽然流动人口数量不断增加,面对流入地“强”文化下的流动人口依然区别于“融合”,而属于在经济、行为、文化和观念上单向的社会融入。在以上社会融入的多维度中,经济融入是其他维度融入的基础和前提,没有经济融入,流动人口很难实现其他层面的社会融入[4]。因此,经济融入是测量社会融入的一个最核心和最基础的客观维度,在研究流动人口社会融入问题时,首先要把握经济融入,但经济融入并非是具有规范性和普遍性的测量指标,对经济融入的测量也包含一系列的数据统计和分析,其中就业与职业、收入、居住和社会福利是流动人口进入流入地生活时需要解决的首要问题,在一定程度上反映着流动人口的经济融入状况。

本文尝试对我国省际流动人口经济融入水平进行聚类评价并展开讨论,力图从以下方面拓展现有研究:第一,区别于目前对流动人口经济融入的研究中,较多关注流动人口群体基本经济状况和特点,或未把经济融入从社会融入中剥离,仅作为二级指标的简单化处理,本文将专注流动人口经济融入并构建其多维关键性指标体系;第二,鉴于已有文献中多关注就业、收入和居住指标,而忽视职业声望、社会保障等重要的经济融入指标,本文将对指标予以丰富、整合并吸纳,打造包含就业与职业融入、收入与支出差异、社会保障和住房状况四大类、多层次的经济融入指标;第三,突破单纯从理论上规范研究,或局限于地理位置,或经济圈、经济带针对某地区的分析,本研究将基于实证方法使用全国性抽样调查数据进行分析;第四,鉴于融入的内涵是复杂的,融入的过程是多向互动的,流动人口经济融入的运行机制、影响因素等,我们也不完全清楚,因此,本文认为经济融入水平评价问题属于不确定性的半復杂问题[5-7],对这个相对灰色的问题,本文将通过改进后的灰色聚类模型进行分析[8];第五,考虑到经济融入可能的影响因素众多,归纳主要有微观的个体因素和包含流动因素、经济结构和政策环境因素在内的宏观因素[9],因此,三阶段将剔除性别、户籍和人力资本投资等主要人口统计学差异影响,对经济融入水平进行再次聚类,以找出受微观因素影响的地区,并分析影响经济融入水平差异的主要宏观因素。

一、 文献综述

在梳理过往文献中发现,经济融入大多是在社会融入的视域下被分析研究的,对流动人口经济融入水平进行省际系统评价的研究较少。

国内外学者在经济融入的指标和测度方面的研究,经历了一个认识不断深入的过程。哈姆(Hum)与辛普森(Simpson)认为经济融入是指移民在劳动力就业市场、职业地位、收入公平等方面的融合[10]。恩泽格尔(Entzinger)等提出移民社会整合包括社会经济、语言文化、法律政治和居民接纳,社会经济融入主要指移民在经济就业、收入水平、职业流动、社会福利与社会保障、社会性活动与社会组织参与等方面的状况;并以德国为例分析了政府经济融合政策的缺乏,导致移民难以获得经济融入[11]。黄匡时和嘎日达提出从农民工“城市融合政策指数”、“城市融合总体指数”和“城市融合个体指数”三方面构建“农民工城市融合度”评价指标体系,该指数的结果包括总分值(Score Values)和指数值(Index Values),通过分值判断农民工社会融合程度[12]。杨菊华从职业、劳动时间、月收入、社会保障和住房条件等5个要素把握青年乡—城流动人口的经济融入,通过与其他相关人群对比,分析该群体的绝对经济社会地位和相对融入水平[13]。张庆武通过因子分析法构建青年流动人口的社会融入指标体系,它包括经济整合、社会生活、政策接纳和文化适应等4个一级维度和11个二级指标,应用模糊积分的综合评价方法计算北京市青年流动人口整体社会融入度,并对计算方法的优缺点进行了探讨分析[14]。张庆武等从劳动就业、职业发展、收入水平、社会保障等5个方面分析北京市新生代农民工的经济融入情况,并从政府和社会的角度提出了相关建议[15]。

在流动人口经济融入的测量方法上,国内学者采取了不同的方式。汪永臻等以兰州市少数民族流动人口为研究对象将城市经济融入分为四类指标,运用描述性统计方法展开了民族差异分析及探讨[16]。杨菊华选取2005年全国1%人口抽样调查数据,使用了因子分析方法探讨青年乡—城流动人口经济融入的模式、特点和影响因素[13]。汤喜红将经济融入分四类指标量化,测度大学生流动人口的经济融入水平[17]。王鹏通过观察和深度访谈流动人口的方法,了解其经济融入现状及社会互动产生的原因[18]。丁瑶琳选取2010年全国流动人口监测数据,运用多层线性交互分类模型对从事经济活动的省际流动人口经济融入进行分析[19]。

关于经济融入的影响因素方面,研究多集中在微观的个体特征,以及宏观的流动特征、流入地经济和制度方面。杨菊华发现流动人口的绝对、相对经济状况受到流入地的地区经济发展水平的影响,认为流动人口在越发达的地区越难融入[4]。任远等通过回归模型验证了流动人口的个人和家庭状况、社区参与和社会资本、城市的制度影响流动人口的社会融合[20]。田明等发现流动人口社会融入的影响因素微观上包括人力资本、就业状况、个体特征三方面[21];刘婷婷等采用多元回归模型分析了个人特征、经济因素及社会作用对流动人口社会融入感、本地居民社会接纳度的影响[22]。

随着对社会融入认识上从单一到多维的发展,学者们已经逐渐认同了经济融入是流动人口在流入地立足的基础,是社会融入的重要指标,但大多研究仅将经济融入作为社会融入的二级指标进行简单化处理,使得关于经济融入地区差异的研究并没有得到足够的重视。在已有研究中发现经济融入的丈量尺度差异比较大,鲜有以省际尺度测度全国流动人口经济融入水平的文献,其中使用灰色聚类模型研究本问题的几乎没有。但是在文献梳理时发现,针对不同数据特征学者们采用了不同方法,这对本文有较强的启发作用。在方法上,部分学者采用带有一定经验成分的定性评价,这显然受经验和判断等人为因素影响较大;也有学者采用含定性成分较多的定量评价,比如依然受主观感受影响的层次分析法,在复杂系统中精确度容易受损;个别学者也采用依据大样本数据进行实证分析的定量评价,而这类大样本一手数据相对匮乏。

针对流动人口的数据往往存在一些特点,首先就是数据的准确性差,这也与调研样本量大有关,比如本文拟采用的近20万份调研数据,在如此巨大的数据收集时,即使具备详细的工作方案和问卷说明,受调研对象主观判断的影响,也难免与实际有一定偏差;其次是数据的不完备,实际的数据往往不能够满足科研工作的需求,存在一些指标数据缺失、不可得的情况;再次就是数据的相关性强,由于流动人口的复杂性和不确定性,各数据之间可能也存在一定关联,不能再用简单、传统的聚类方法进行分析;最后是数据范围的覆盖性,能够覆盖全国范围的流动人口一手数据相对比较难得,而二手数据相对容易得到。据此,本文选择了主要利用二手数据,对数据的准确性、不完备、相关性等特点要求不高,能够对无规律样本进行筛选、加工和延扩的灰色聚类法,并且为了剔除外生变量(人口统计学变量)对灰类系数的影响,找出受微观因素影响地区和主要宏观影响因素,对模型进行了第三阶段的优化。

二、流动人口经济融入综合评价模型

本文以2014年原国家卫生和计划生育委员会在全国范围内开展的流动人口动态监测数据为基础,建立衡量经济融入程度的指标体系,采用基于中心点混合三角白化权函数的灰色聚类评估模型对全国31个省(区、市)及新疆建设兵团的流动人口城市融入水平进行综合评价[7],最后对结果进行分析和解释。灰色聚类理论已经趋于成熟,故不在此赘述公式的推导过程,只做算法步骤的介绍。

根据对象关于指标的样本观测值将对象i归入灰类,称为灰色聚类[5]。

第一步:确定灰类的个数以及各灰类的转折点和中心点;

第二步:构造相应的上下限测度白化权函数;

第三步:计算出其关于灰类的隶属度;

第四步:确定各指标的权重;

第五步:计算对象关于灰类的聚类系数;

第六步:判断对象的灰类类型,当有多个对象同属于相同灰类时,还可以进一步根据综合聚类系数的大小确定各个对象的优劣或位次。

三、流动人口经济融入水平评估实证分析

1.数据来源及评估指标体系设计

(1)数据来源。本研究使用原国家卫生和计划生育委员会在全国范围内开展的2014年流动人口动态监测调查数据,样本点分布31个省(区、市)和新疆生產建设兵团的1459个县级单位,样本量从4000人—14000人共八个等级,实际调查人次中有效样本200937个[23],该数据拥有流动人口的就业、收入、社会保障和居住等经济融入数据,也提供了较为丰富的影响因素信息,是研究本问题的最佳数据之一。

(2)指标体系设计。结合对经济融入概念与理论的深度解析,本文主要基于以下方面研究流动人口的经济融入状况:①就业与职业融入包含两个内涵:劳动力市场融入和职业融入。劳动力市场融入是国外对该问题的研究中最常见的维度之一,表示国际移民在融入地劳动力市场上的表现,一般用劳动参与率、就业率等来衡量;而职业融入是流动人口职业地位和社会分层的重要标志[24],参照杨菊华对各类职业排序后赋值[13],测算各地区流动人口职业声望的得分,得分高代表该地区流动人口的职业声望水平高。②国内外研究将收入特别是与当地居民的平均收入水平的差距作为衡量经济融入的重要指标[13,24],除此之外,本文认为这一指标还应包括消费水平的差异;收入差异分别用绝对和相对平均月收入表达,相对平均月收入用流动人口的绝对平均月收入比较该地区居民平均月收入得到;支出水平用恩格尔系数表示,为流动人口食品支出总额占个人消费支出总额的比重。③社会保障是流动人口规避风险的重要手段,但一直以来却向当地居民倾斜,选取当地居民普及的“五险一金”作为测度经济融入的重要指标。④中国传统的伦理道德造就了浓厚的家文化,很少中国人愿意租房过一辈子。因此,住房状况方面考虑到流动人口的购房、租房情况,选择了具有代表性的住房拥有率和月缴纳房租。以上指标能够在较大程度上折射出流动人口经济融入水平。

虽然经济融入是一个多维度的概念,但进行量化操作时指标并非越多越好,基于灰色模型善于处理短信息的问题,应该合理控制指标的数量。本文在充分考虑数据的可得性、客观性、时效性以及可操作性的同时,综合全国各省份以及新疆建设兵团的实际情况以及指标之间的相关性,建立流动人口经济融入水平的评价指标体系。运用灰色聚类模型对收集、整理的拟选指标进行处理,得到包括就业职业融入、收入支出差异、社会保障以及住房状况4个一级指标和14个二级指标的流动人口经济融入水平评价指标体系,见表1。

在所有二级指标中,第6个指标恩格尔系数为反向变化指标,即恩格尔系数越高,流动人口总支出中用来购买食物所占的比例就越大,经济融入水平越低;第14个指标人均每月缴纳房租也为反向变化指标,即缴纳房租越高,居住成本越高,流动人口越难以融入流入地;而其余12个指标均为正向指标,即数值越大,地区流动人口经济融入水平越高。此外,为区分相关二级指标对地区流动人口经济融入水平影响的大小,借鉴以往学者研究成果,根据相关专家学者意见以及实际情况设计指标权重。

2.实证分析

根据流动人口经济融入水平评价目标,拟将地区经济融入水平划分为弱、中等、较强、强4个不同的灰类,并按照基于中心点混合三角白化权函数的灰色聚类评估模型建模过程进行综合评价。

第一步:首先确定各个指标的取值范围及其关于弱灰类(灰类1)、强灰类(灰类4)的转折点λ1j,λ4j,j=1,2,...,14和中等灰类(灰类2)、较强灰类(灰类3)的中心点λ2j,λ3j,j=1,2,...,14。其中各个指标的取值范围参照2014年全国各省份的实际数据确定,各个指标关于不同灰类的转折点和中心点λ1j,λ2j,λ3j,λ4j,j=1,2,...,14经反复讨论后确定。

第二步:由各指标取值范围及其转折点、中心点,可得指标j(j=1,2,…,14)关于灰类k(k=1,2,3,4)的白化权函数如下:

j=1:f11[-,-,λ11,λ21],f21[λ11,λ21,-,λ31],f31[λ21,λ31,-,λ41],f41[λ31,λ41,-,-](1)

即:

j=1:f11[-,-,70,83],f21[70,83,-,88],f31[83,88,-,92],f41[88,92,-,-]

类似地,可得:

j=2:f12[-,-,70,85],f22[70,85,-,90],f32[85,90,-,93],f42[90,93,-,-]

j=3:f13[-,-,31,39],f23[31,39,-,41.5],f33[39,41.5,-,44.8],f43[41.5,44.8,-,-]

……

j=4:f113[-,-,190,260],f213[190,260,-,290],f313[260,290,-,352],f413[290,352,-,-]

第三步:将2014年全国各省份流动人口经济融入水平指标实现值代入指标j(j=1,2,…,14)关于灰类k(k=1,2,3,4)的白化权函数,可得各指标实现值关于灰类k(k=1,2,3,4)的隶属度fkj(x)(j=1,2,…,14,k=1,2,3,4),fkj(x)计算见公式(2)。

第四步:各指标权重Wj,j=1,2,…,14(见表1)。

第五步:由式(3)可计算出全国各省份流动人口经济融入水平关于灰类k(k=1,2,3,4)的聚类系数σki(i=1,2,3,4)。

结果如见表2。

第六步:由表2可知,在全国各省份中,北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖南、广东、重庆、四川、云南和西藏聚类系数最大值落在σ4i中,属于流动人口经济融入水平强的灰类;天津、河北、山东、广西、甘肃和新疆建设兵团的聚类系数的最大值落在σ3i中,属于流动人口经济融入水平较强的灰类;山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、湖北、海南、贵州、陕西、宁夏和新疆的聚类系数的最大值落在σ2i中,属于流动人口经济融入水平中等的灰类;青海灰色聚类系数最大值落在σ1i中,属于流动人口经济融入水平弱的灰类。

3.两阶段灰色综合测度决策模型

根据灰色聚类系数向量各分量的最大值对决策对象进行分类,所得到的结果虽然具有一定的合理性,但有时也会产生偏差。这是由于在对灰色聚类系数向量进行比较时,有时需要把灰色聚类系数向量看成一个整体进行综合考虑,为了得到更有效的分类数据,采用后面第7—8步给出的综合测度决策模型[25]来实现。

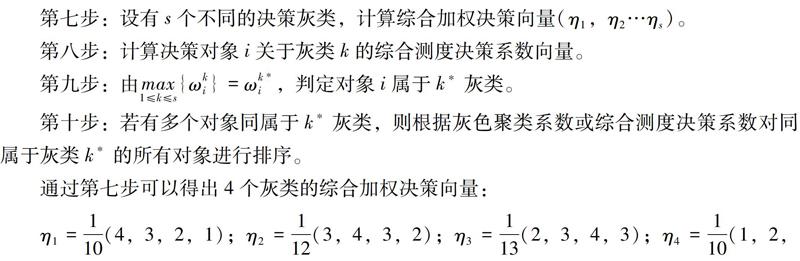

第七步:设有s个不同的决策灰类,计算综合加权决策向量(η1,η2…ηs)。

第八步:计算决策对象i关于灰类k的综合测度决策系数向量。

第九步:由max1≤k≤s{ωki}=ωk*i,判定对象i属于k*灰类。

第十步:若有多个对象同属于k*灰类,则根据灰色聚类系数或综合测度决策系数对同属于灰类k*的所有对象进行排序。

通过第七步可以得出4个灰类的综合加权决策向量:

η1=110(4,3,2,1);η2=112(3,4,3,2);η3=113(2,3,4,3);η4=110(1,2,3,4);

求綜合测度决策向量,由ωki=ηkδTi可得结果如下:ω1=(15.9685,21.1893,26.8776,34.0315);ω2=(17.7790,22.4028,28.2094,32.2210)

ω3=(17.8742,23.0998,29.3787,32.1258); ω4=(32.3547,28.7469,22.4840,17.6453)

ω5=(28.5419,27.4992,24.8186,21.4580); ω6=(14.7119,20.5933,28.0966,35.2881)

ω7=(24.6004,28.0700,25.5004,25.3996); ω8=(28.2146,29.2635,25.4116,21.7854)

ω9=(16.1138,20.9995,27.0519,33.8862); ω10=(15.0848,20.7926,27.3431,34.9152)

ω11=(18.2874,21.2395,26.0175,31.7126); ω12=(23.9193,27.3015,26.9071,26.0807)

ω13=(16.3725,20.9951,25.3217,33.6275); ω14=(18.0182,23.2464,27.5420,31.9817)

ω15=(19.8458,24.1727,28.5480,30.1542); ω16=(20.7649,23.9801,25.7873,29.2351)

ω17=(24.4998,28.1268,27.9947,25.5002); ω18=(16.2523,21.1702,26.4266,33.7477)

ω19=(15.5124,21.1985,28.1268,34.4876); ω20=(20.9675,25.7121,29.0939,29.0325)

ω21=(22.5483,26.9518,27.5367,27.4517); ω22=(13.2476,19.3730,26.7747,36.7524)

ω23=(12.8154,19.0128,27.3461,37.1846); ω24=(26.9213,29.6973,26.3216,23.0787)

ω25=(19.7824,23.8478,26.1491,30.2176); ω26=(22.9820,21.9742,22.8192,27.0180)

ω27=(27.5303,28.4231,25.0607,22.4697); ω28=(22.0090,26.1444,27.9009,27.9910)

ω29=(25.9941,24.4281,22.9089,24.0059); ω30=(30.5869,28.8544,23.8614,19.4131)

ω31=(23.3172,27.7290,27.8771,26.6828); ω32=(24.3416,26.3345,26.8720,25.6584)

从各个对象的综合测度决策向量中可以得出:在对各个对象进行综合测度决策向量计算并重新分类之后,原来属于较强灰类的天津、河北、山东和甘肃上升为强灰类,说明天津、河北、山东和甘肃在综合因素考虑上具有强灰类的评价标准。另外,原先属于强灰类的省(区、市)在综合测度计算之后聚类系数分量依然落在强灰类里面,说明对于这14个地区来说,流动人口经济融入水平好、质量高,其绝对经济融入水平和社会保障参与水平比较突出。虽然天津、河北、山东和甘肃上升为强灰类,但是其流动人口经济融入水平依旧落后于原强灰类里的省(區、市),因此要在保持现有优势的前提下寻找问题和差距,使之更好地和相邻强灰类地区空间衔接,从整体上弥补强灰类地区间的差距。原来属于中等灰类的山西、内蒙古和宁夏下降到弱类,说明这三个地区在其他方面上依然存在不足之处。比如,山西与依然处于中等灰类的吉林相比,在选取的14个指标中,除职业声望和享有工伤医疗保险比例略高于吉林外,山西其余12个指标均低于吉林,说明山西与吉林流动人口经济融入差距在整体上依然很大。因此,经过优化后的分类具有一定的科学性和准确性。另外可以看出经过综合测度计算之后,全国各省份中属于强灰类的地区数上升为18个,但是弱类的数量也增加到4个。

4.三阶段灰色效率评价决策模型

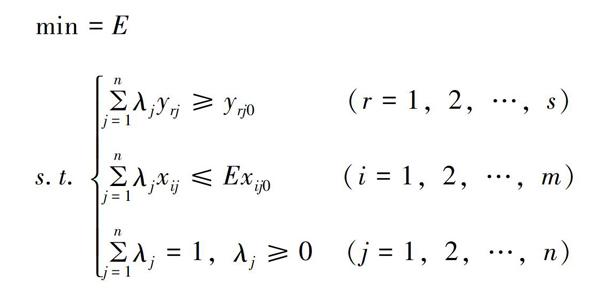

不难发现,在第二阶段的综合测度决策系数所得到的灰类依然受到各地区调研样本的个体特征的影响,鉴于本样本主要集中在“80后”,故排除代际主要考察性别、人力资本状况和户籍制度[20-22]等因素。因此为了克服在第二阶段灰聚类的综合测度决策系数中受外生变量影响的局限性,以得到更加真实的流动人口经济融入水平,本部分通过借鉴DEA方法[26-27]分析具有相同目标的灰色聚类系数,来衡量相应地区的相对效率,通过效率值来进一步分析二阶段得到的灰类系数的真实值。通过基于线性规划方法来评价同类型事物的绩效有效性,通常使用内向和外向影响比折算成同一单位计量,并按照各自内向和外向影响比按其大小进行绩效排序。

衡量某地区流动人口经济融入水平是否真实有效,通过先构建n个地区组成的理想线性地区,通过分析理想线性地区的各项外向影响性指标不低于真实地区的外向影响性指标,各项内向影响性指标均低于真实地区的各项内向性影响性指标。即:

其中,n为地区数量,xij为第j地区的第i项内向影响性指标。yrj为第j地区的第r项外向影响性指标。j0为理想线性地区。E为效率值。

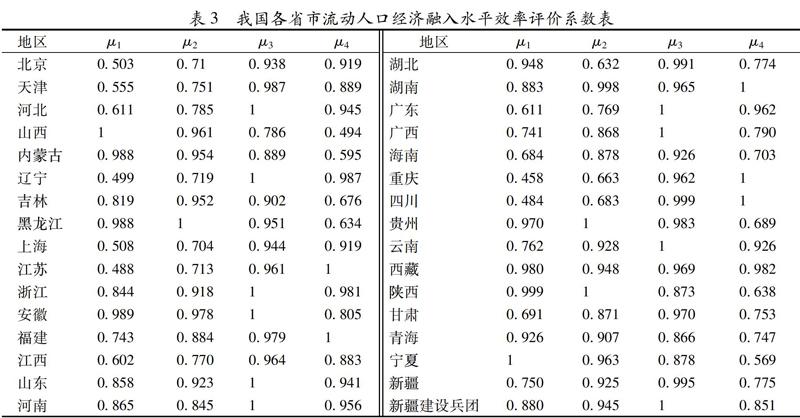

我们将二阶段灰色聚类的聚类系数作为外向影响性指标,选取除流动人口经济融入水平的评价指标体系外的外生变量作为内向影响性指标进行灰类系数的真实性分析。选取流动人口的性别、教育、户籍情况等作为内向影响性指标进行分析,结果如表3。

从表3可以看出,经过优化后的聚类系数效率值所对应的灰类已经发生变化,江苏、福建、湖南、重庆、四川以及西藏地区属于灰类系数效率值最大值在μ4的地区,为优化后的强灰类地区;北京、天津、河北、辽宁、上海、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、海南、云南、甘肃、新疆以及新疆建设兵团属于灰类系数效率值最大值在μ3的地区,为优化后的较强灰类地区;而吉林、黑龙江、贵州和陕西属于灰类系数效率值最大值在μ2的地区,为优化后的中等强度灰类地区;最后的山西、内蒙古、青海和宁夏属于灰类系数效率值最大值在μ1的地区,为优化后的弱灰类地区。对比第二阶段灰类综合测度决策系数值可以明显地发现,在第二阶段位于强灰类的北京、天津、河北、辽宁、上海、浙江、江西、山东、河南、广东、云南和甘肃,已经脱离强灰类的范围降到较强灰类中。说明不考虑外生变量的灰类综合测度值的真实性较低,不足以完全解释流动人口经济融入的真实水平。优化后的强灰类结果显示,地区外生变量所带来的优势导致经济融入水平在发展过程当中出现虚高的现象,并且不是经济越发达省市或流动人口越早迁入的地区,流动人口经济融入水平的真实性就越高。原属于较强灰类的广西、海南、新疆和新疆建设兵团依旧处于较强灰类,说明这四个地区的灰类综合测度值的真实性较高。原属于中等灰类的吉林、黑龙江、安徽、湖北、贵州和陕西地区中的安徽和湖北两个地区上升到较强灰类,说明这两个地区的流动人口经济融入水平受外生变量的影响较高,在考虑外生变量影响时,其流动人口经济融入水平更高。属于较弱灰类的山西、内蒙古、青海和宁夏四个地区没有发生变化,真实性较高。从中可以看出流动人口经济融入水平地区差距明显,要加大对弱灰类地区的发展,使得更多的地区上升到中等或较强灰类中去,以提高未来流动人口整体的经济融入水平。经过三阶段的灰色效率评价决策模型的计算结果呈现椭圆形的分布格局,三阶段灰色效率评价决策模型适用于进一步解释流动人口经济融入水平在外向影响性变量综合测度系数的真实性。

5.两阶段、三阶段分析

两阶段灰聚类评价结果反映了我国省际流动人口经济融入水平的差异,以下第一梯队到第四梯队,融入水平从高到低:第一梯队有天津、河北、山东、甘肃、北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖南、广东、重庆、四川、云南和西藏;第二梯队有广西、海南、新疆和新疆建设兵团;第三梯队有吉林、黑龙江、安徽、湖北、贵州和陕西;第四梯队有山西、内蒙古、宁夏和青海。以上评价结果中,聚类结果在空间上看基本符合相邻分布,但也有不连片的分布;从经济发展水平上看,经济相对发达的地区全部位于第一梯队,但第一梯队也包含了经济欠发达地区,第四梯队包含经济排名倒数的省份,也包含经济排名中等的地区。

“物以类聚”的目的是为了通过分类分析规律,但以上结果显然不能拨云见日。可见,二阶段结果还受到一些因素的影响,比如流动人口的个体特征,而三阶段试图通过剥离影响积极融入的微观因素,从而找出受微观因素影响的主要地区和影响流动人口地区差异的主要宏观因素。在经过三阶段处理后发现,个体因素对北京、天津、河北、辽宁、上海、浙江、江西、山东、河南、广东、云南和甘肃的经济融入水平产生了正向作用,说明以上地区经济融入水平处于强灰类是由于人口统计学变量的积极影响。以北京为例,可能该地区融入水平高,是因为该地区流动人口个体因素较高,比如平均受教育年限较高所致,三阶段剥离了该因素的影响,对北京的融入水平影响较大,下降到了较强灰类。个体因素对安徽和湖北的经济融入水平产生了消极影响,说明以上地区经济融入水平不高的原因主要是由于个体因素的不利影响,比如湖北融入水平不高,是因为其性别差异中男性所占比例偏低所致。关于性别、教育、户籍等微观特征对经济融入的影响多有研究[20-22],这里主要考察个体综合因素对各地区经济融入水平的影响,发现一些地区由于自身个体因素水平较好经济融入水平较高,也有地区由于个体因素较低致使融入水平不高。以下着重通过三阶段灰色聚类的强灰类地区和弱灰类地区的规律和特点分析,来找出影响省际经济融入水平差异主要的宏观因素。

流出地与流入地之间距離越远差异越大,克服差异越困难,流动人口面临的融入障碍就越多,反之则越容易[28]。湖南、四川、重庆的流动人口中跨省流动所占比例非常低,区内流动比例高达90.82%、90.39%和82.63%,湖南居第三、四川居第四。且一般来说,经济发展水平高的省份,其流动人口中省内流动人口所占比例较大,高达60%—70%[29],但江苏却例外,仅占四成,且省外流动人口中近四成来自相邻的安徽省。以上四地区流动人口多为省内流动,在融入时体现为相对较少的障碍和较强的适应性,这可能是其经济融入水平处于强灰类的主要原因。福建省在流动人口城市融入政策方面比较超前,如全面开放除福州、厦门、平潭外的其他城镇的落户限制,不断放宽福州、厦门、平潭三地落户政策,凭居住证在多方面与本地人享受同等待遇等政策,为流动人口融入城市落地生根铺平了道路。可见,福建流动人口经济融入最大的优势是政策优势。

值得关注的是,三个阶段西藏的流动人口经济融入水平一直属于强灰类,这与杨菊华的研究结果一致[9],可能性之一是受到区外流入人口的积极影响。置身强灰类地区的西藏,打破经济较发达省份区外流入人口比例偏高的定式,区外流入人口所占比例较高。“六普”数据显示,西藏区外流入人口占总流动人口的63.14%,相较“五普”增长近50%,仅次于上海的70.77%和北京的67.10%[30],且78%集中于城镇[31]。由于独特的自然和资源禀赋,近年来西藏的旅游业迅速发展,跨省来西藏的流动人口中87.72%是务工经商,其大量从事与旅游相关的高收入职业,因此,西藏流动人口绝对收入和相对收入均达到全国第二,经济融入的收入指标水平较高。而且一直以来,与西藏相邻的四川都是其流动人口的稳定供给地,占到了流入总数的一半以上,西藏是离开户籍地六年以上流动人口所占比例最高的地区之一[30],可见,相邻省份间的人口流动也大大保证了流动人口的稳定性,这进一步提升了流动人口经济融入水平。但是,由于西藏流动人口中存在大量务工经商的自雇群体,从事“商业、服务业人员”和“生产、运输设备操作人员及有关人员”职业,这可能是西藏流动人口社会保障参与率较低的原因之一,应该引起相关部门的重视。

较强灰类地区聚类评价结果存在南北差异,并呈现相同地域较接近的连片特征[28],但也并不简单符合东、中、西部地区划分,较强灰类地区呈现“东南连片,西部驼峰”的分布,影响流动人口经济融入的因素可能比较复杂,因此不作为我们分析的首选。而从地理位置上看弱灰类地区,显然在剔除掉个体因素的影响后,流动人口经济融入水平最低的省份全部位于我国北方地区。通过“六普”数据,发现离开户籍地仅半年到一年的地区中,最高比例的是内蒙古(35.9%),第四位是山西(33%)[30],第五是青海,为31.9%,宁夏最低但也高达29.1%。可见,经济融入水平最低的地区,跨省流动人口居住稳定性最低的人群比例最高,也就是说,有相当比例流动人口未能在这四个地区长期而稳定地工作和生活,这可能是经济融入水平偏低的原因之一。此外,以上地区中,近年来全国GDP排名内蒙古和山西一直中等靠后,青海和宁夏一直居于倒数第二与第三,且以上四地区都属于经济结构中第三产业占比较低的地区。并且发现流动原因数据中,所有弱灰类地区的外出务工比例都远低于平均水平,这可能是经济融入不高的又一个重要原因。

四、结论与建议

本文从就业职业、收入支出、社会保障以及住房等指标切入,通过两阶段灰色聚类模型比较系统和准确地分析了流动人口经济融入的地区水平差异,在流动人口经济融入研究的指标界定、方法选择和层次划分方面做出了一定的尝试。该评价淡化了省际行政区划和传统区域划分上的联系,更好地体现了流动人口经济融入水平上的联系、互动和差异,从而有利于把握省级尺度上流动人口经济融入水平的分布格局。本研究发现,个体综合因素对经济融入水平的梯队分布影响较大,流动时间、流动距离、流动的稳定性、经济发展水平和融入政策优势等宏观因素也在一定程度上影响了地区流动人口的经济融入水平。根据以上结论,本文提出几点建议。

(1)引导流动人口就地就近省内流动。从结果看,流动距离是经济融入重要的影响因素之一。流动距离越远差异越大,远距离流动不但让流动人口面临更多融入障碍,而且使其失去赖以生存的心理和情感的依托,难以真正实现社会和心理层面的融入,从而影响融入进程。而且,并非经济越发达省份流动人口的经济融入水平越高,相反即使经济欠发达地区,如果省内流动比例较高,融入水平也比较理想。随着新型城镇化和产业转移深入推进,作为流动人口主要流出地的中西部已成为主战场,使流动人口全面融入社会、就地就近流动成为可能。

(2)建立相邻地区间有序的人口流动机制。结果显示,流动稳定性也是经济融入重要的影响因素之一。流动人口在流入地更长期稳定的生活,对其经济融入会带来更积极地影响,比如排除个体因素影响后的三阶段结果显示,融入水平最低的地区不约而同的也是流动人口比例最高的地区。长期以来四川省是西藏流动人口的最大输出地,西藏也是稳定流动人口所占比例最高地区之一,可见来自相邻地区的流动人口在本地的稳定性更强。来自相邻省市供给的、大量且持续的流动人口,在流入地流动人口中的稳定性更高;应结合地区人才供需差异引导流动人口有序迁移和合理分布,实现相邻地区流动人口的空间衔接和共享,建立相邻地区间流动人口流动机制。

(3)调控个体可调因素提高经济融入水平。数据处理得到,个体因素也是经济融入重要的影响因素之一。本文分析得到,一些地区经济融入水平受流动人口的个体特征,比如人力资本和户籍等因素的影响较大,在其他重要研究中也有此结论[13],因此要提高流动人口经济融入水平,应着力加强流动人口个体特征中的可调因素。针对教育因素,开展职业技术培训,提高教育回报率;针对户籍因素,体现政策优势,继续深化户籍制度改革,在推进中出现吃力的,因地区情况不同尺度放开居住证申领政策,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,强化“居民”身份和权利保障,促使流动人口真正融入城市。

(4)实现流动人口经济融入的重点和区别化管理。分析发现,个别地区在提高个体综合因素后会提高其经济融入水平,有些地区流动人口经济融入指标方面与强类地区具有相似性,对待这些重点地区可以通过寻找差距、重点培养的方式,使其进一步发展达到强类地区指标的标准,并且可以将具有上升潜力的地区作为试点项目重点培养。还应以各省各异的经济融入水平为依据,采取更具针对性的流动人口服务和管理政策,推进流动人口经济融入水平的整体提升。

(5)促进流动人口积极、全面融入社会。经过两阶段聚类评价后,属于强灰和较强灰类的地区数量为22个,说明我国流动人口经济融入总体水平较好,流动人口基本实现在流入地的经济立足。但不能简单地认为,只要解决了流动人口的经济问题,社会融入的问题就能自然解决。还应关注流动人口融入的社会和心理层面,全面营造流动人口社会融入的环境和氛围。

参考文献:

[1]国家卫生和计划生育委员会流动人口司.中国流动人口发展报告2013[M].北京:中国人口出版社,2013:1.

[2]王培安.推動新时代社会融合之构建[N].人民政协报,2019-04-15(012).

[3]任远.“十三五”是人口格局深刻转折期[N].湖北日报,2015-03-09(10).

[4]杨菊华.流动人口在流入地社会融入的指标体系——基于社会融入理论的进一步研究[J].人口与经济,2010(3):64-70.

[5]邓聚龙.灰理论基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2002:2-8.

[6]LIU S F, LIN Y. Grey information theory and practical applications[M]. London:Springer-Verlag, 2006:7-12.

[7]刘思峰.两阶段灰色综合测度决策模型与三角白化权函数的改进[J].控制与决策,2014(7):1232-1238.

[8]陈宝平.基于灰色聚类理论的人口年龄结构评估模型[J]. 电脑与信息技术,2014(2):7-12.

[9]杨菊华.中国流动人口经济融入[M].北京:社会科学文献出版社,2013:69-105.

[10] HUM D, SIMPSON W. Economic integration of immigrants to Canada: a short survey[J]. Canadian Journal of Urban Research, 2004,13(1):46-61.

[11]ENTZINGER H, BIEZEVELD R. Benchmarking in immigrant integration[R]. Erasmus University Rotterdam, 2003.

[12]黄匡时,嘎日达.“农民工城市融合度”评价指标体系研究——对欧盟社会融合指标和移民整合指数的借鉴[J].西部论坛,2010(5):27-36.

[13]杨菊华.社会排斥与青年乡—城流动人口经济融入的三重弱势[J].人口研究,2012(5):69-83.

[14]张庆武.青年流动人口社会融入问题研究——以北京市为例[J].青年研究,2014(5):50-60,95.

[15]张庆武,廉思,冯丹.新生代农民工经济融入状况研究——以北京为例[J].学习与实践,2015(12):103-112.

[16]汪永臻.西北少数民族流动人口城市经济融入研究——以甘肃省兰州市为视阈[J].青海民族大学学报(社会科学版),2012(2):89-93.

[17]汤喜红.流动特征、就业属性与大学生流动人口经济融入研究[D].杭州:浙江工商大学,2015.

[18]王鹏.社会互动视野下的流动人口城市经济融合研究[D].昆明:云南大学,2015:15-41.

[19]丁瑶琳.中国省际流动人口经济融入的地域差异及影响因素研究[D].上海:华东师范大学,2017:35-42.

[20]任远,乔楠.城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[J].人口研究,2010(2):11-20.

[21]田明,彭宇.流動人口城市融入的空间差异——以东部沿海6个城市为例[J].城市规划,2014(6):9-16,31.

[22]刘婷婷,吴清,高凯.互动视角下流动人口社会融合研究——基于上海的调查分析[J].西北人口,2015(1):1-6.

[23]王培安.全国流动人口动态监测数据集2014[M].北京:中国人口出版社,2016:1-2.

[24]杨磊.基于多层模型的流动人口经济融入研究[D].上海:华东师范大学,2014:15-17.

[25]张娜,王红权.基于两阶段灰色聚类模型的新疆经济社会发展水平评价研究[J].数学的实践与认识,2017(2):87-94.

[26]王睿,黄森.农村资金投入与农村区域间居民收入差异——基于1999—2006年省际面板数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(1):44-57.

[27]陈巍巍,张雷,马铁虎,刘秋繸.关于三阶段DEA模型的几点研究[J].系统工程,2014(9):144-149.

[28]田明.地方因素对流动人口城市融入的影响研究[J].地理科学,2017(7):997-1005.

[29]余运江,高向东.中国人口省际流动与省内流动的差异性[J].人口与经济,2018(1):38-47.

[30]乔晓春,黄衍华.中国跨省流动人口状况——基于“六普”数据的分析[J].人口与发展,2013(1):13-28.

[31]王茂侠.西藏的流动人口与人口流动——基于第五、第六次人口普查数据的比较[J].西北人口,2014(5):13-18.

[责任编辑刘爱华,方志 ]

收稿日期:2018-04-17;修订日期:2018-12-07

基金项目:教育部人文社会科学项目“南疆四地州连片特殊困难地区精准扶贫政策研究”(17YJC850013);国家社会科学基金项目“新疆特殊类型贫困地区精准扶贫机制及促进政策研究”(15CMZ021);国家社会科学基金项目“新疆南疆农村少数民族贫困人口的人力资本反贫困研究”(15XMZ050);教育部人文社会科学项目“少数民族地区农村最低生活保障与扶贫对象动态管理机制研究”(14XJJCZH005);教育部人文社会科学项目“基于人力资本视角的新疆集中连片特困区反贫困问题研究”(13YJCZH256)。

作者简介:王一帆,石河子大学经济与管理学院讲师;刘追,管理学博士,石河子大学经济与管理学院教授;刘泽双,管理学博士,西安理工大学经济与管理学院教授。